甲骨文旧释“”之字辨正

洪 飏,项麒达

(辽宁师范大学 文学院,辽宁 大连 116082)

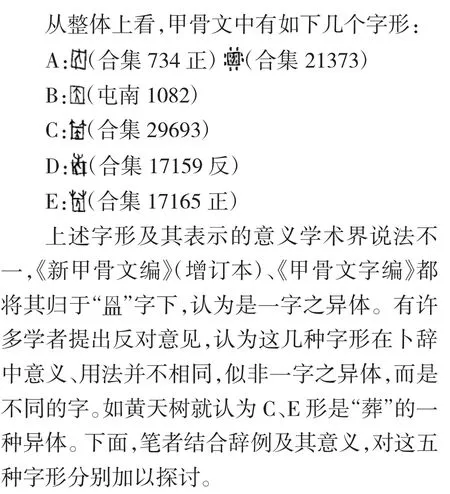

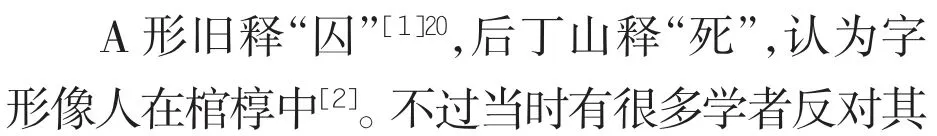

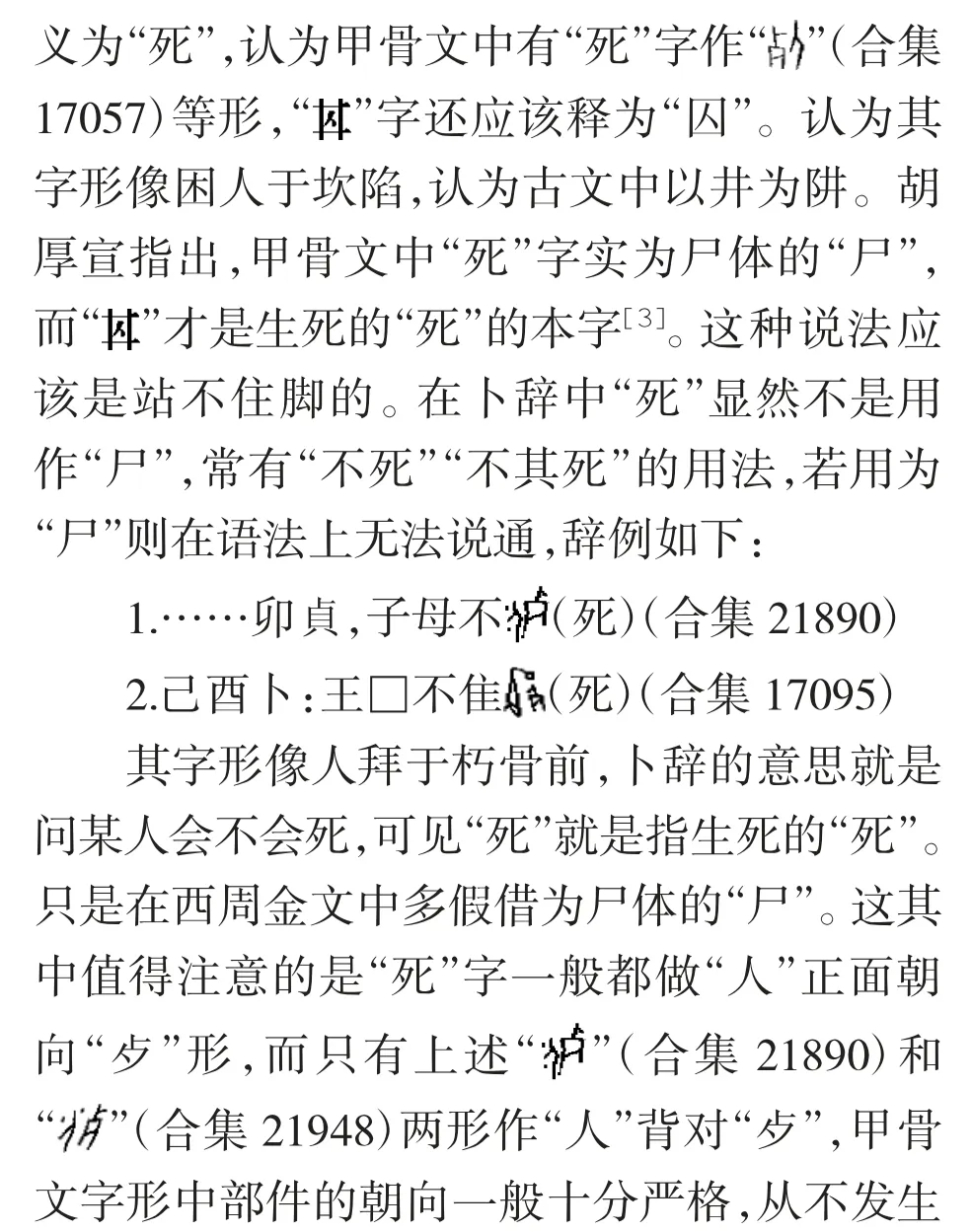

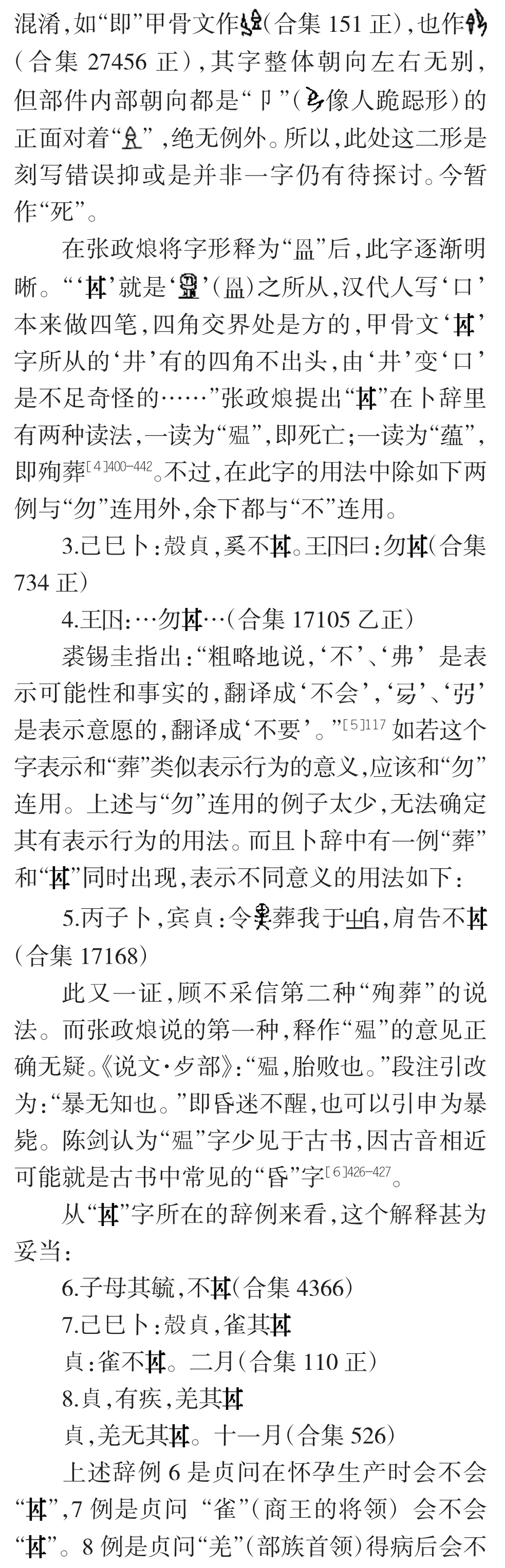

一、A 形释“”无疑

对此,于省吾认为,“延训为长,引申为连绵延续,卜辞中常见的‘延雨’、‘延风’谓风雨连绵不止……‘婦好其延有疾,婦好不其延有疾’即婦好的疾病会不会延续。”[7]2234表示一种状态的延续,死亡显然无法延续连绵,所以这个字不应该只有死亡一种意义,至少还应该有昏迷不醒的意思。正与张政烺的解释相合。

综上,A 形虽然字义得以确认,但字形一直争论不休,其外围所从的“□”或“井”,表示什么未有定论。丁山说:“像人在棺椁中。”[2]244张政烺更进一步提出像大木柜,语义范围更大,并且更贴近事实。不过,无法解释其所从之外包围写法都作四周出头,并不像刻写错误而是有意而为之,而且其内的“人”形首与足都露出包围,有时露至背部,这显然不符合常理,若装在棺椁中没有人首脚露出之理。裘锡圭则认为像人在坎穴中[8]112。不过甲骨文中坎穴之形多写作未见有上封口之形,如此解说也有些牵强。近有学者提出,应从陈汉平说所从之“□”或“井”是“厚衣以之薪”的“薪”,即草席,字像人死后覆盖草席之形,因草席不一定与人身长度相符,所以首脚出头皆有,而四周出头也正好表示了用草篾子制成的草席四周支出的草篾子的断碴[9]。这样,更好地解释了此字,大部分写法所从之“人”的头部露出所从“四周出头的□”。此说法也和张政烺指出的“”字指的是“人死后处理尸体的方法”相契合[10]。可备一说。

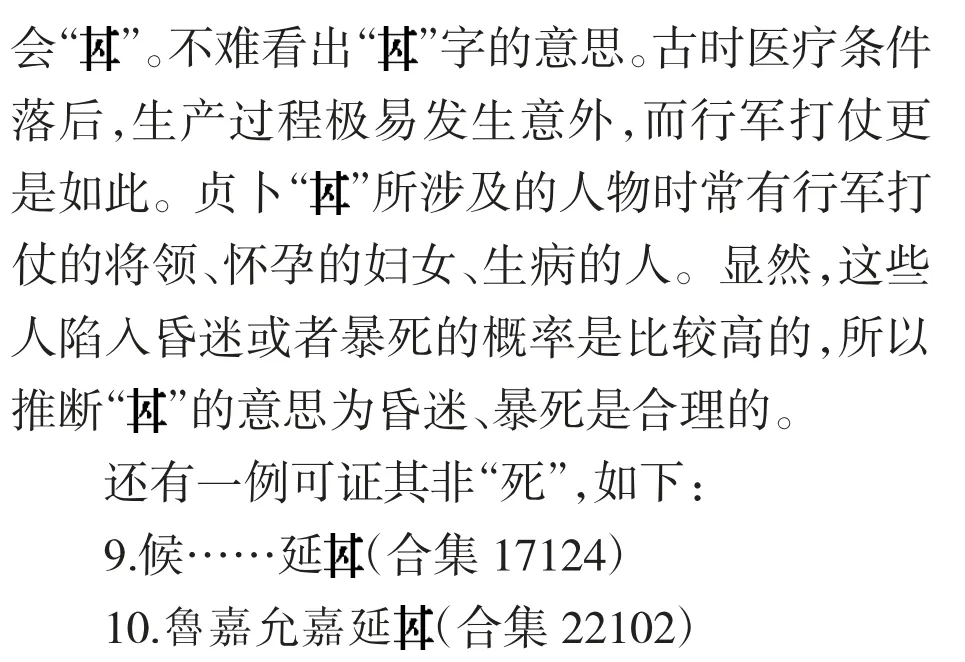

二、B 形的两种用法

B 形旧释“因”,现在一般认为是A 形的异体。但这一字形在卜辞中用法分为两类,第一类用法与A 形相同,如下例:

12.戊子卜:子貞,今翌啟,因(合集 21579)

13.癸未卜:貞,戠不因(合集 21782)

不过,值得注意的是这种用法只存在于子组卜辞中。

而第二种用法显然与A 形用法不同而与“葬”类似,如下例:

14.令保考因。令 彭因(屯1082)

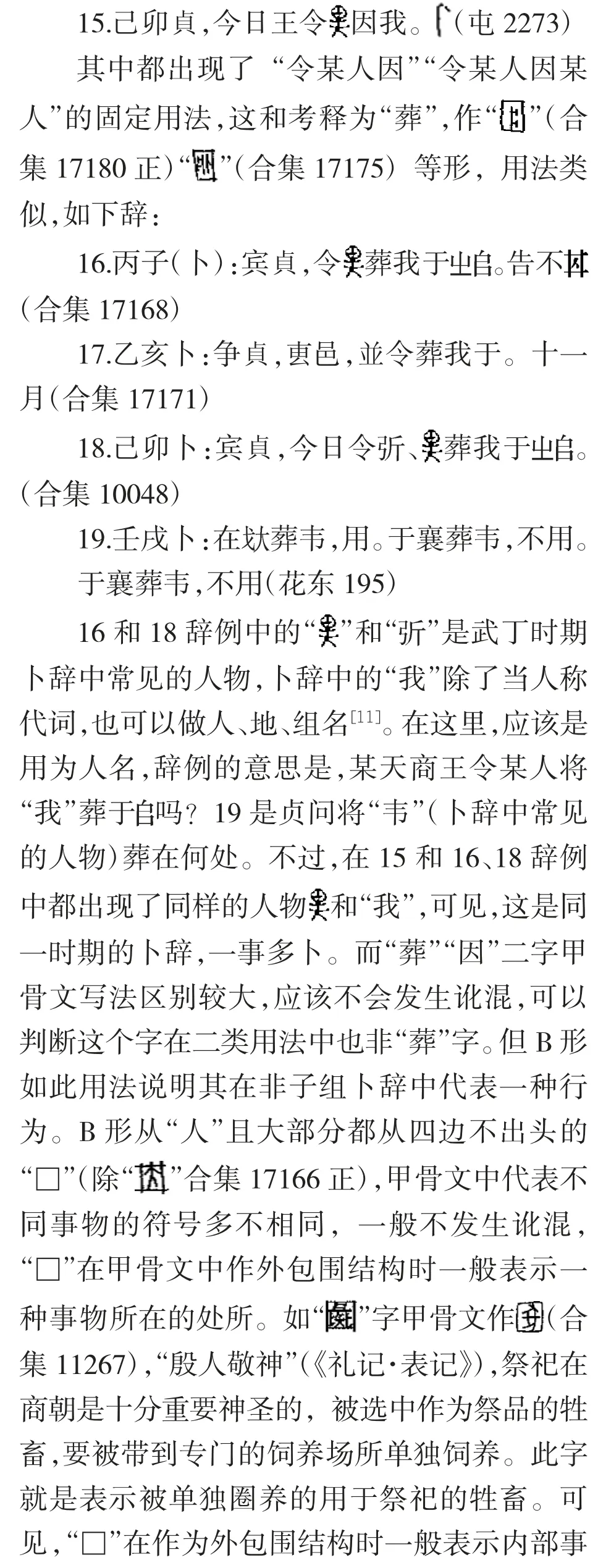

三、C 形释为“蕴”

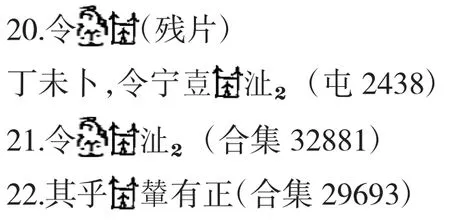

C 形旧有说法像“囚笼装人”,认为是牺牲奴隶来进行祭祀[13]171-178。后多认为是A 形的异体。黄天树释“葬”[14]206-207。C 形甲骨中仅见于下列几辞:

这其中提到的“宁壴”,从辞例上来看应该是人名。

23.貞,惠宁壴……其有于……

23 辞例中“惠宁壴”是商王奖励给“宁壴”奖赏,24 辞例中裘锡圭认为是甲骨卜辞中一种贞问疾病的习语,是商王贞问“宁壴”的疾病。这足以证明“宁壴”是一个人名。从上面的例子可以看出,C 形的用法是“令某人‘’某人”,与上述B 形一致。可以看出C 形代表的是一种行为,且C 形从“大”从“上有竹形四周不出头的□”,与A 形从“人”从“四周出头的□或井”差别明显。从其用法判断这个字不会是公认考释为“殟”或者“昏”,表示状态的A形的异体。而其用法和“葬”也有不同(无贞问“葬某人于某地”用法)。C 形用法和字形与“葬”的差别显示二者并非一字。《周礼·冢人》:“凡有功者居前,义爵等为丘封之度,与其树数。”意思是凡有功者葬在王墓的前边,按照他们的爵位等级功绩,来决定起坟的高度和种树的多少。C 形正像《周礼》中提到的,在坟墓上种树来表示其功绩。《诗经》云:“瞻彼淇奥,绿竹猗猗。”(《卫风·淇奥》)可见,殷商时期安阳附近有大量竹林,那么其坟墓上种竹而作为表示功绩的记号也可以说通了。沚₂ 是商王重要的将领,参加了大量征伐战争,想必战功卓越,在其坟墓上有树木或竹表示功绩合乎情理。而此类字形所从之“□”四边都不出头,十分严谨,与A 形不同,也是一证。此字的意思依据《周礼·冢人》所记载的:“大丧,既有日,请度甫竁,遂为之尸。及竁,以度为丘隧,共丧之窆器。及葬,言鸾车、象人。及窆,执斧以莅。遂人藏凶器,正墓位。跸墓域,守墓禁。凡祭墓、为尸。”大意是,丧期已经确定就开始度量挖掘墓穴,葬毕祭墓地就充当尸。到挖墓穴时,度量建造坟丘和墓道的规模,供给丧事下葬所需的器物。到出葬那天,告诉随葬的鸾车和人偶(出发)……这也与辞例 22“乎(呼)‘’輦有正(征)”相合。而其中所从的“大”形可以理解为商代葬式中最常见的仰身葬[15]65-79。即仰身葬人形的俯视图。

综上所论可以推断,C 形在卜辞中的意义是度量或建造设计坟墓,其字可以看作张政烺所说的“蕴”。因这一“大”从“上有竹形四周不出头的□”的字形在后世已经亡佚,导致和与A 形相像的“”混淆,其实造字之初为二字。至于C 形有时作“”(屯 2438B3)中所从的“大”出头,可能是因为此字较少使用,而刻写者联想到与之意义字形相近的“”字而产生的类化现象,在后期已经纠正不再做出头。

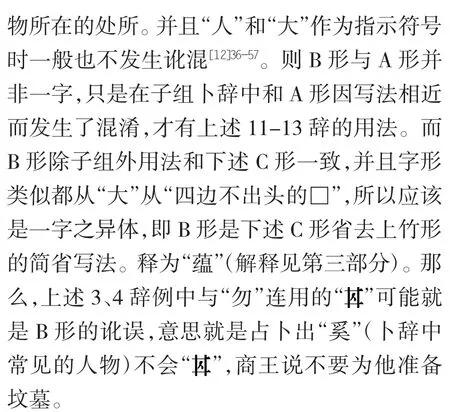

四、D 形是 A 形的异体

D 形普遍认为是A 形的异体字。学界无异议,不过 D 形多与“延”相连,作“延 D”,如下:

D 形外围都是不规整的四边出头的“□”或“井”,内部都从“人”,人头顶的“”形,和作(天亡簋)形的“每”字上部一样,学者指出像妇女头顶佩戴笄饰形[16]535-539。而卜辞中也都和女性人物相连,推断可能是某种专门形容女性的“专字”。不过后期A 形代替了D 形的全部功能而不再使用D 形。

五、E 形可能释为“兇”

E 形普遍认为和C 形为一字之异体。但E形从“人”从“上有草形的□”,且仅此一形与C形从“大”从“上有竹形的□”差别明显。有学者解释说,这两字所从的外框所加区别符号不同,是分别表示草席和竹席。这未免太过牵强,甲骨文虽是象形文字,但绝不会把竹席草席都表示的如此清楚,其他字形也无此先例。故认为E 形与C 形应该并非一字。甲骨文中有一字“”作“”形。孙雍长认为,其外框像捕猎禽兽的陷阱。而此字表示诱猎之鸟,是某种常常充当鸟媒之鸟[17]424。外围所从和E 形一样,想必应该有所联系。即外围所从是陷阱形。《说文解字》中有一字“兇”在凶部下作(小篆)。《说文解字》具体讲:“凶,恶也。象地穿交陷其中也。”“兇,扰恐也。从人在凶下。《春秋传》曰:‘曹人兇懼’。”[18]145从人在凶之下,正与之意思相合,其形于甲骨卜辞中仅一例,残缺只剩两字可识作“不”(合集17165),故无法确定卜辞中的意义。

六、结论及混淆的原因

综上所述,这五种字形的关系已经明晰,D形原是A 形的一种女性专用的特别用法,粗略说可以解释为一字之异体,即“殟”或“昏”。B形是C 形的简化写法,是一字之异体,即“蕴”。E 形与 A、B、C、D 都不同,可能是“兇”字。A、D;B、C;E 本是不同的三个字,在卜辞中用法差别明显,而现字书中按照张政烺的解释归于“”下,是因写法相近而把这几个字当成了一个字。造成其混淆有以下几个原因。

(一)过度夸大甲骨文刻写的随意

甲骨文作为一种早期文字,人们对于甲骨文中书写的随意性总是过于夸大,甲骨文中确实存在许多倒书、左右颠倒的写法,但对单个字体的写法总是固定的,结构严谨的,如合体字中两个部件的朝向是从不发生混淆的。甲骨文不同于商代的金文(族徽)还保存着大量图画的性质。甲骨文作为记录这两种“国之大事”的文字,是十分严谨的,至少在同期的字形中,易发生讹混的字形区分都比较明显。只是在一些字形特征比较明显的字时才会有因省简造成的讹写,并不影响识读(这里不考虑偶尔的刻写错误)。造成人们有此认识的最主要原因,是进行了跨时代的比对。在古文字考释的过程中,我们不应过于夸大甲骨文的随意性,甲骨文中一些讹写和通用往往范围是极其狭窄的,并不像一般人理解的那样随意。其实有学者提出被认为是甲骨文书写随意的主要原因之一的“倒书”,其实也都是有意而为表示某种“专字”[19]30-35。考释古文时,考虑其书写的随意造成的讹写是必要的,但如果过于夸大,就会出现错误。

(二)认为甲骨文是图画而非符号文字

世界上所有的独立起源的文字,最初都来源于图画,甲骨文也是如此,不过当这些图画变成记录语言的文字形体,它们就成为了一种“符号”。有相当数量的人是把甲骨文当成图画看的,这是全然错误的[20]234。人们在看到甲骨文时总是先想着它像什么形,固然古文字的考释确实是以形为主,但认为所有东西都有形可像那就不免产生错误,如“凤”甲骨文作(合集13369)(合集30242)等形,前者是像高冠美羽的鸟形无疑,不过在后一字形的考释上叶玉森在《说契》中认为“,其从长尾鸟,从‘凡’(凤形右面的‘’)疑船帆形,长尾鸟和帆,立可占风,顾先哲制‘风’字。”[21]7其实该字一形原为“凤”后假借为“风”,而另造二形来表示“凤”,二形所示是一从高冠美羽鸟,以“凡”为声的形声字。形声字的出现说明甲骨文已经不再是“视而可识,察而见义”的图像,而成为了单纯记录语言的符号。甲骨文已经是一种成熟的文字,其也像现代汉字一样拥有成熟的系统,其字形构造也和现代汉字一样分为独体字和合体字,由意符、音符和记号组成,形符是作为象形符号使用,通过自己的形象来起表意作用的一种意符,类似现代汉字中的偏旁,偏旁相近的字一般都有类似的意思。如果对一个字不熟悉看它的偏旁也能大致了解它的意义,即唐兰在《古文字学导论》中提出“偏旁分析法”这一考释古文字的方法。甲骨文中也有严格的偏旁格式,如“”形像牢阑形,多用来表示祭祀用牲,牢阑内表示任意一种牲畜,即用来祭祀的牲畜。对于上述字形的考释,我们应该注意到它们所从形符的不同,而初步判断其非一字,从而得出正确的结论。这里,我们也要注意避免发生“右文说”①宋人王圣美提出的文字学上一种从声符求字义的学说,认为同形符的形声字同义。今看来太过绝对,如以“非”为声的字“菲”“翡”“痱”,显然就不同义。那样的错误,而甲骨文因刀刻的书写方式,可以书写的形体有限,其形近部件很多,我们要注意加以区分;一些本写法复杂的部件因省简、同化、表音等而发生了讹变,我们也要注意加以区分,如把讹体当做正体去处理,其所得出的结论的可靠性必然受到影响。

(三)义近形旁通用是有条件的

甲骨文中的义近形旁的通用,前人已经进行了许多研究,得到了重视,但有时对于其的运用太过宽泛,如上述的(屯南1082B3)被认为是(合集734 正)的一种异体,认为“人”和“大”这一对义近的形旁可以通用,在甲骨文中未见此二种形旁有通用的例子。古人对义近形符通用的使用,一般都是有意而为之的,若任何一种义近的形符都能通用,那古人就没必要费尽心力的创造如此多的形旁,而可以用少数几种通用之了。甲骨文中的义近形旁的通用都是有目的的,或出于同化,或出于表意明确化,与这两项需求都不相符的义近形旁的通用,在现有的甲骨文、金文中是不存在的。“人”和“大”显然不属于这两项,那么它们自然也无法通用。在古文字考释中,对于这些义近的偏旁,我们不应直接认为其可以通用,认为是一字异体,这是不严谨的,其实甲骨文中义近形旁的通用,多因书写者的错写,我们把这种现象称之为同音通假比把它判定为形旁通用更为妥当,对于此现象一定要慎重审视,否则会出现很多错误。

(四)除了历时对比,也要注意共时对比

在E 形的考释上,以前的研究者只进行历时的对比,对比它像后世的什么字形,而没有注意和同时代已经确认无疑的字形对比,有些形体在后世或讹变的面目全非,或直接亡佚,而同时代的已经考释出的字中有偏旁类似,或用法相似的情况,也可以借以参考,从而得知其真正的意义。

七、结语

甲骨文的考释是一种科学,其自然也应有原理、方法和规则。任何学科的发展提高,都有赖于理论和方法上的总结,我们要正确地考释古文字,就要注意上述的一些问题,总结规律,这对文字学理论、古文字的考释、文献材料的通读和古籍校勘都是十分重要的。