小学语文课堂学习过程评价的整体构建

黄文业

【摘 要】评价是教学中最重要的组成部分,优化过程评价是推进课堂质量改革的深水区。过程评价应遵循认知规律,指向语文素养生长;过程评价应巧设“支架”,为学生生长赋能;过程评价的方式要多元,推动学生全面发展。

【关键词】过程评价 语文核心素养 生长

当下,语文课堂教学评价存在一些问题。教学评价只是对学习结果的判断,或分数或等级或评语,成为“一统天下”的标准,却忽视了学生学习过程和连续发展的评价。于是,考什么就教什么,得分点是什么就学什么,“考纲”“考点”“考试范围”等词语频频出现在课堂上,题海战术成了“提质”的简单法宝。随之而来,语文课堂教学中就出现了不考的不教、课文浅教的现象。久而久之,学生的语文学习停在死记硬背上,留在表层的知识结构上,阅读深入不下去,习作拓展不开。

如何加强过程评价来提高课堂质量,让语文学科素养落实落地,是当前“减负提质”改革的深水区,更是每个教师面临的挑战。《深化新时代教育评价改革总体方案》中提出了“改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价”。该方案在强调评价的功效在于重视学生学习目标达成的同时,更加强调评价的诊断学生学习情况、学习发展的功能,更加强调评价应该随着学习认知过程、学习表现情况、学习活动参与过程及时有效进行,以促进学生真实学习、增值学习。由此可见,以过程评价为支点,推动课堂教学变革,会让学生学习焕然一新,实现“提速提质”。

一、过程评价应指向“生长”

语文学习过程是一个复杂的认知过程,学生要从表面的认知上升到知识的重组、语言的建构与运用,这个过程一般需要经历三个层级。第一层级,信息的提取,包括字词解码、文本内容表现的基本信息与特征。第二层级,信息的整合,这是对表层知识的深加工,利用表层信息对文本知识的关联、利用、推断、拓展,从而获得新的知识与方法。第三层级,信息的运用,基于一定的价值标准,对文本信息质疑,并形成问题,对问题做出探究与解释,从而获得解决问题的路径与方法,形成语文学习的能力。课堂学习过程是师生“教与学”“学与评”“评与思”“思与改”共同完成的过程,过程评价本身就是课堂教学最重要的部分。

语文课堂学习过程评价,应以促进学生语文素养的形成和发展为核心目标,随着课堂学习过程而展开,成为课堂教学的重要内容。因此,在学习过程中的评价应该指向课堂学习目标与学生在学习过程中的生长点,以此引领学生有目的地学、有方法地学,从而促进学生积极主动的学习。过程评价不仅应关注字词句基础性知识的学习、朗读能力、语言表达与运用,更应关注学生学习兴趣、学习习惯、学习方法、思考解决问题这些学生持续发展的“生长能力”。

基于生长性,课堂教学中的过程评价应该推动学科素养的进阶发展,推动学习过程的主动参与,推动学习价值的自然生成。过程评价应该站在学生的立场,致力把学生的注意力、思考力、兴趣力有目的且有秩序地“集中起来并爆发出来”,让学生在轻松愉快的教学情境中愿意学、主动学、自觉学。过程评价应使知识、技能、情感和教学活动与学生发展相适应、相契合,推动学生在机械识记、基本理解、简单运用的基础上,运用恰当的、适合自己的学习方式,结合具体的语言环境,对学习内容进行系统梳理并设问、追问、提炼、融合、运用,获得语言文字迁移运用的能力,促进学生内在的言语经验与言语品质提升,实现学科价值、文化价值、审美价值、社会价值的真正意义上的提升,促进学生核心素养的自然生成。

二、过程评价应巧设“支架”

每一个有价值的过程评价都是在为结果评价做准备,因为过程的好与坏直接影响到结果的好与坏。目前语文课堂过程评价没有科学的评价体系,仅靠教师的直观感觉和经验来评定,随意性太强,不利于学生素养的提高。基于学生素养提高的课堂过程评价应该多维、全面,教师应巧设“支架”,把“标准化的结果评价”变为“个性化的发展评价”,把“经验模式”变为“赋能模式”,为真实学习、增值评价拓展渠道。

(一)“问题”支架

学习目标的达成,需要教师精心设问引导,从而实现学习过程与评价直指“目标要点”。例如,在《书湖阴先生壁》古诗词教学中,教师让学生读读“一水护田将绿绕,两山排闼送青来”,并说说发现了什么。一學生回答:“发现了这里很美。”显然该生的回答笼统、不精准。教师说:“看来,你发现的美是模糊的、高度概括的美,你的发现是粗浅的、不细致的,如果在诗句中呈现画面,想象任务,你会发现不一样的美。”随后,出示三个问题,让学生通过问题导向促进学习过程增值。一问:你从诗句的结构上发现了什么特点?用不同的颜色和字体凸显,让男女生对读不同颜色的词语,“一水/护田/将绿绕,两山/排闼/送青来”。这时,学生在朗读过程中发现两两相对的特点,教师评价道:“你们从朗读中发现了对仗的结构特点,看来,朗读可以让人发现诗的对仗美、韵律美。”二问:从“将绿绕”“送青来”等词语中,你想象到什么画面,感受到什么美?学生一边做动作一边说道:“想到小溪环绕并保护着绿田,一推开门,苍翠欲滴的绿扑面而来的画面。”教师即时评价:“一个绕,一个扑,这样的动作呈现出山水田园的动态美,人与自然环境的融合、亲近情趣。你似乎跟茅屋主人、诗人王安石一样,居住在优美的环境中,有着高雅的生活品位与情趣。”教师不仅对学生的表现做了即时评价,还引导学生认识到自身表现的不足,从而帮助其抓住诗中情感要领。三问:你从“护田”和“排闼”中发现什么典故?用阅读链接视频资料《史记·大宛列传》《史记·樊郦滕灌列传》,学生观看微视频后,一学生回答道:“用‘护田’的西域使者形容河流,用‘排闼’而入的樊哙比喻青山,是高尚情操的赞美,同时这两个典故是对仗中对仗。”教师称赞:“你很会学习,回到历史的长河中,在具体的事件中,看到人物的形象美、精神美,你也是排闼,也是护田。”此时,学生的学习不仅是对诗意的理解,更是对田园风光美的欣赏,对人物情操的赞美与学习。当学生的学习过程不再局限于获取知识,而是能用语言表达画面的美感,敬重人物精神品质,感悟诗意人生,评价就推动了学生的真实学习,也促进了语文核心素养的增长。

(二)“进阶”支架

教师的课堂评价不以成绩作为评价标准,而是以学生的进步程度来增值,实现学生“进阶”发展。书写按照“正确—规范—整洁—美观—快速”五个梯级,引领学生养成良好的书写习惯;朗读按照“正確—流利—有感情—有表情—有韵味”五个梯级,推动学生由表及里提升朗读水平;阅读按照“积累—概括—质疑—释疑—感悟”五个梯级,推动学生从“提取信息、整合信息、处理信息”的过程中获得阅读兴趣、方法与能力;习作按照“语句通顺—主旨鲜明—事例典型—语言精当—写法巧妙”五个梯级,提升学生从布局谋篇到语言的构建与表达的能力。在课堂发言中,学生敢举手就要鼓励,这是学习积极主动的表现;在学习反馈中,学生学业水平只要与自己比较有“进步”,呈“上升”趋势,就是“生长”的表现;在作业方面,按时独立完成,遇到难题会借助工具书或者查阅资料解决,这就是好的学习习惯表现,是学生持续发展的本质特征,是学生的“生长”点。教师对于看得见的生长,要即时评价,建立起将评价的指向性与学生的未来连接在一起的桥梁,为学生的终身发展奠基。

(三)“目标”支架

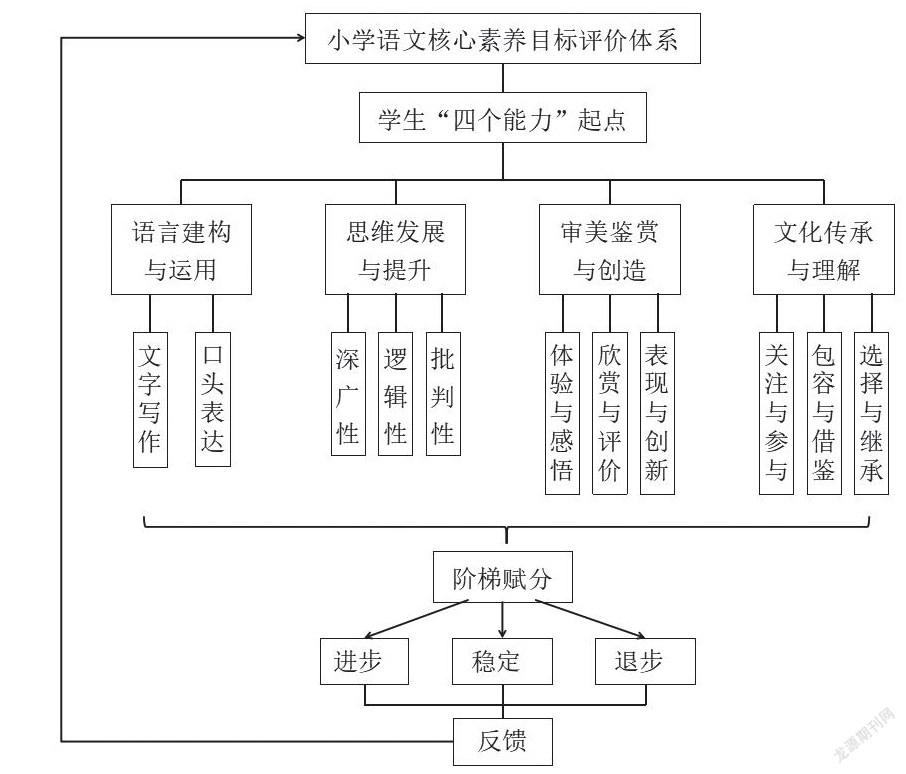

过程评价将在学习诊断过程中获得的信息及时有效反馈于教学,为教学的优化整合提供了重要依据。过程评价作为教学中不可分割的内容,需要依据课程标准、教学目标,遵循一定的要求和价值标准实施。统编版教材的教学目标,具有人文性与工具性的高度统一,是学生核心素养发展的具体体现。因此,过程评价以学生素养增长的四个能力的起点为观察点,以“四个能力”的发展赋能为评价逻辑和评价反馈(见图)。

如某教师上完《桥》后,以“小学语文核心素养目标评价体系”,来检测“抓住人物的语言、动作、神态描写体会人物的品质”这一教学目标是否实现。教师提问:“从老支书语言、动作、神态描写的语句中,你体会到老支书是一个怎样的人?”一学生回答:“果敢坚强的人。”教师抓住动作描写:小伙子上桥逃生插队时,老支书把小伙子“揪”出来,小伙子快被洪水淹没时,老汉是“推上去”,以此让学生体会老支书是一个怎样的人。接着又引导学生从“老支书与群众”“父与子”不同的身份分析人物品质。该生随即回答:“面对群众,老支书是不徇私情、大义凛然、一心为民的好支书;面对儿子,是把生的希望留给儿子的好父亲。”教师称赞:“与刚才相比,你走进了课文,走进了人物,走进了生活。在现实生活中,像老支书这样的人无处不在,你怎么向他们学习呢?”该生答道:“老支书用无私无畏、大公无私、果敢坚强架起了人民群众的生命之桥、希望之桥、幸福之桥,是群众的好榜样。今天,要把老支书的精神品质内化于心、外化于行,好好学习,做一个品德高尚的好孩子。”教师及时表扬道:“在这篇课文的学习中,你不仅学到了知识,而且体会到了其中的高尚精神和优秀品质,强国有你,老师为你加油!”教师依据教学目标,对学生的学习过程和表现一步步有梯度及时评价,引导学生不断增强情感,依据目标的过程评价,为学生的学习过程提供了有力的保障。

三、过程评价应体现“多元”

过程评价不应以“标准”唯一,不应以“测试”唯一,不应以“教师”唯一。过程评价的人员要多元:既要有教师评价,也要有学生自我评价,还要有同伴评价,从不同的角色角度提出不同的观点与建议,引发学生从多角度换位思考问题。过程评价的方式要多样:促进学生持续发展、自身提升的综合性评价的“成长袋”,学业知识反馈的“积分银行”,学习书写类别的“笑脸统计表”,阅读积累的“等级九宫格”,习作表达的“花式语言”,问题探究的“探秘路线图”,还有各种各样的“采访式评价”“表扬式评价”“情境检测评价”“行为观察评价”,无论什么方式的评价,都要为学生“赋能”。过程评价的运用要多样化:将过程评价即时运用,会让学生更快“生长”。如作业书写美观的,可以申请在班级活动中举办“个人作业展”;阅读积累多的,可以破格晋升为班级“阅读达人”;回答问题积极的,可以获得“学习薪火接力棒”奖章一枚;朗读好的,可以免试成为班级“朗读擂主”。

重视评价、关注过程评价、实行多样评价,是课堂改革的必然,更是促进学生全面发展、落实素养提升的重要内容和主渠道。

【参考文献】

[1]陈如平.以增值评价探索为突破口推进学校改革[J].中小学管理,2020(8).

[2]黄河,张雨.基于“四个评价”的小学语文核心素养评价体系研究[J].语文建设,2021(10).