中国女性社会工作者的职业心理健康问题研究

胡高强, 沈锦浩

华东理工大学社会与公共管理学院,上海,200237

截至2019年底,全国持证社会工作者共计53.4万人,其中女性社工数量远超男性,但学界忽视了对女性社工的关注。社会工作是需要性情投入的社会服务[1],而女性社工一直面临着不公正的情感劳动分工,并在专业过程和组织场域中被建构[2]。她们既要符合一般性的职场规范,又要符合情感劳动的特殊规范,这导致她们的职业心理出现抑郁问题。由此,本研究通过对大样本数据的分析来探究该问题。

1 资料来源与方法

1.1 数据来源

数据使用2019年的“中国社会工作动态调查”,来自华东理工大学社会与公共管理学院、国际社会工作学院和上海高校智库社会工作与社会政策研究院的调查。数据涉及57个城市,获得有效问卷6776份,数据清洗后剩余4501份。

1.2 模型假设

职业心理健康是对工作压力的特殊反应形式[3]。Demerouti的工作要求-资源理论认为工作要求与工作资源的不平衡是造成心理压力和工作倦怠的原因[4],并且个体可以通过工作自由度和工作支持可以抵消工作者的心理压力带来的消极心理影响[5]。French和Kahn也指出,心理问题并非单一环境或个人因素引起的,而是二者相互联系的结果[6]。对社工心理健康而言,当前研究将社工视为整体。陆飞杰通过调查上海420名社工发现,社工的职业倦怠程度较高[7],张大维认为社工的职业耗竭与工作环境和组织支持有关[8],也有研究关注社工的组织支持感与职业倦怠之间存在心理资本的调节关系[9]。

职业心理健康既受到客观工作环境影响,也受个人心理属性的影响[10]。其中,环境因素包含工作自主性、机构支持等,而个人因素包含工作认知、自我评价等。因此,从客观工作规制和主观工作感知出发,建立一个多因素假设模型。模型设置了两组假设和一个总假设,第一组是工作规制维度,共计五个小假设,第二组是工作感知维度,共计六个小假设。此外,考虑到某些变量可能存在调节效应,因此设置了年龄和工作情绪对心理抑郁的调节假设。

第一组假设:在其他变量不变的情况下,工作规制中的工作支持(假设1)、工作自主性(假设2)、工作时间(假设3)、工作伦理(假设4)、工作内卷化(假设5)对女性社工的职业心理抑郁有显著影响。

第二组假设:在其他变量不变的情况下,工作感知下的工作满意度(假设6)、工作宏观认知(假设7)、职业认同(假设8)、机构集体拥有感(假设9)、职业倦怠(假设10)、自我评价(假设11)对女性社工的职业心理抑郁有显著影响。

总假设(假设12):在其他变量不变的情况下,工作感知的影响要大于工作规制。

假设13:在其他变量不变的情况下,年龄和工作情绪对心理抑郁产生一定调节作用。

1.3 研究方法

1.3.1 工作规制测量。工作规制由多个变量综合而来,共涉及五个问卷,其中三个为量表。本文将工作支持操作化为两个子变量:组织文化支持和机构人员支持。前者来自Karasek的工作内容调查[11]。每个题项的回答均为分为5级,从“非常不同意”到“非常同意”(下同)。后者来自House和Wells的社会支持测量量表,每个题项的回答分为5级[12]。工作自主性变量的测量也来自Karasek,每个题项的回答分为5级。日工作时间和工作伦理变量为调查自编问卷,每个题项的回答分别为7级和5级。工作内卷化测量来自Rizzo等人关于角色冲突或角色模糊的问卷,回答均分为5级[13]。三个量表的Cronbach's alpha分别为0.91、0.87和0.83。

1.3.2 工作感知测量。工作感知测量涉及六个问卷,其中有三个量表。工作满意度涉及乐趣、热情、适应等维度,回答分为5级下同;工作宏观认知涉及16个题项以考察社会工作者对本职业的宏观认知,并且每个题项均具有否定性,指出当前社会工作的发展问题与不足;职业认同涉及公平、福祉、稳定、和谐、改革等7个题项;机构集体拥有感测量来自组织背景下集体心理所有权的量表,设有7个题项,回答分为4级[14];自我评价测量来自美国社工协会和奥尔巴尼大学卫生人力研究中心的调查,以考察社工的自我评价,每个题项的回答均分为5级[15];职业倦怠测量采用Maslach的职业倦怠三维结构量表[16],共计22个题项,每个题项的回答均分为6级(0=“从未”、1=“一年几次”、2=“每月一次”、3=“每月几次”、4=“每星期一次”、5=“每星期几次”、6=“每天一次”)。三个量表的Cronbach's alpha分别为0.88、0.79和0.85。

1.3.3 CES-D抑郁量表。它是由Radloff编制的人群自评式问卷[17],由20个题项所组成,回答均分为4级(0=“一周没有出现”、1=“有1-2天都出现”、2=“有3-4天”、3=“有5-7天”)。该量表的Cronbach's alpha为0.93。

1.3.4 工作情绪变量。工作情绪变量涉及情绪低落、疲惫、压力等9个题目,回答均为7级(0=“从未”、1=“一年几次”、2=“每月一次”、3=“每月几次”、4=“每星期一次”、5=“每星期几次”、6=“每天一次”)。

1.4 统计学方法

利用SPSS 20.0对数据进行统计分析,采用描述性统计、回归和调节效应分析。P<0.05认为差异有统计学意义。

2 结果

Karasek工作内容调查量表、House和Wells的社会支持量表以及Rizzo角色冲突量表的均值与标准差分别为(109.93±19.10)、(98.26±18.30)、(18.41±4.30);集体心理所有权量表、自我评价测量和Maslach职业倦怠量表的均值与标准差分别为(19.19±4.30)、(33.19±4.40)、(46.37±13.00)。本文的因变量是职业心理抑郁,通过CES-D抑郁量表来测量,采用题项分值求和的方式来衡量抑郁程度,其均值为10.14,中位数为8,四分位数为3。

2.1 各变量的描述性分析

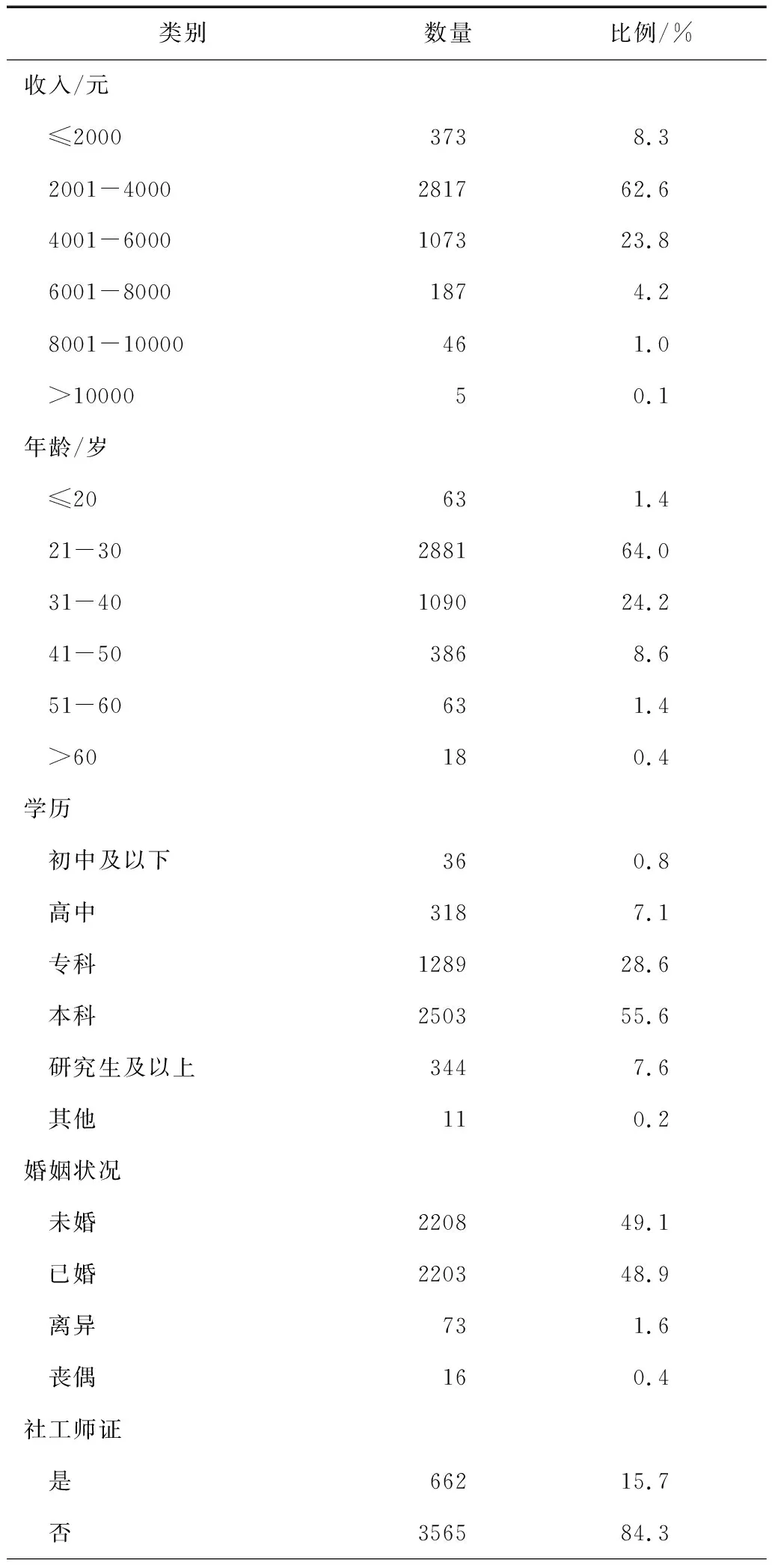

对收入、年龄、学历、婚姻状况、是否有社工师证和工作年限等控制变量进行描述性统计,见表1。

表1 控制变量的统计

对工作规制和工作感知下的各变量以及心理抑郁变量进行描述性统计,见表2。

表2 工作规制、工作感知和心理抑郁变量的描述统计

2.2 工作规制和工作感知对职业心理抑郁的影响

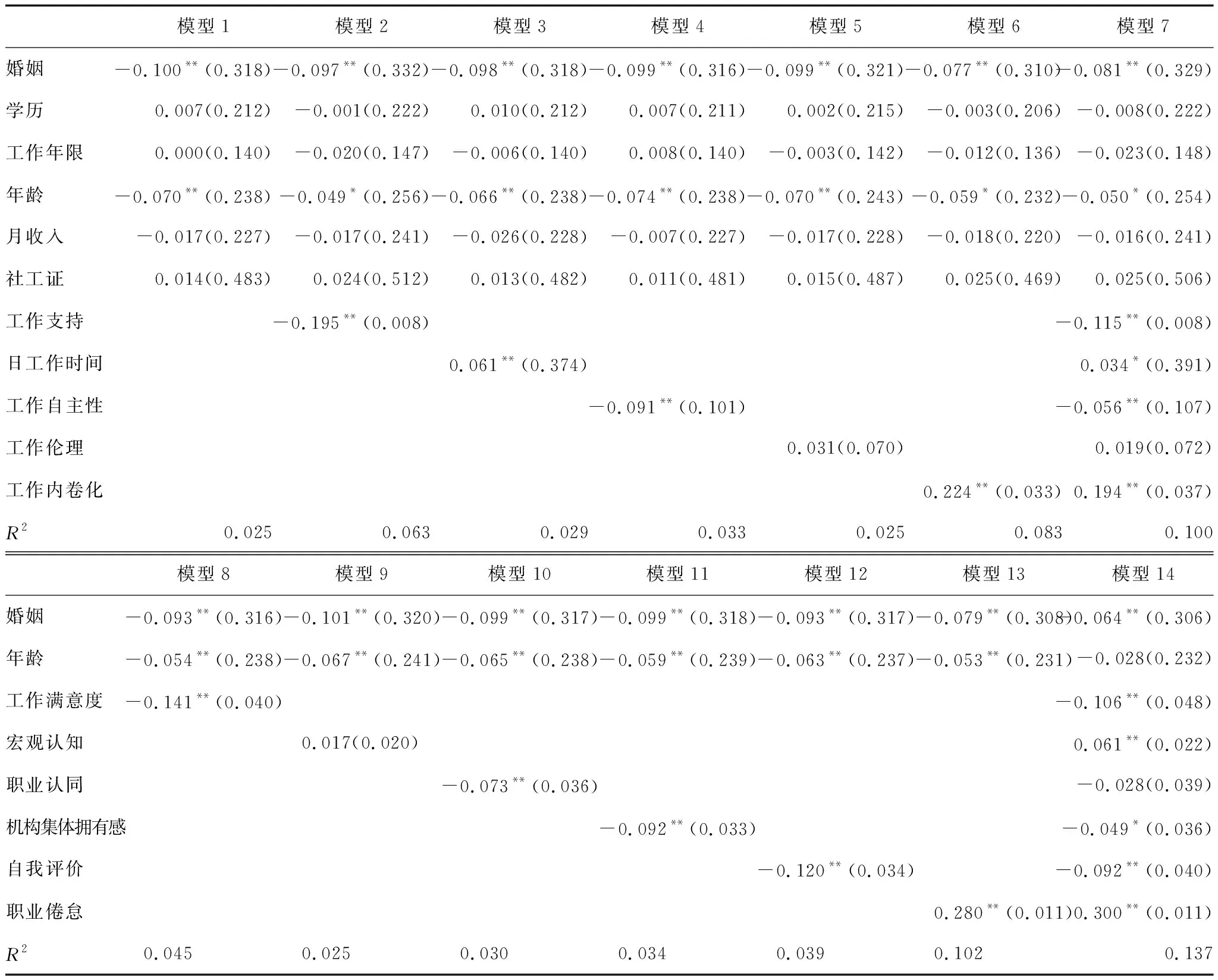

如表3所示,婚姻和年龄具有统计显著性(P<0.05),为了简明表达,将模型8-14的部分控制变量数据省略;由表3可知,模型2到模型6表明工作支持、日工作时间、工作自主性和工作内卷化均有统计显著性(P<0.05),假设1、2、3、5成立。模型7结果与模型6相同;工作满意度、职业认同、机构集体拥有感和职业倦怠均具有统计显著性(P<0.05),假设6、8、9、10、11成立。模型14显示工作感知下的工作满意度、宏观认知、机构集体拥有感、自我评价和职业倦怠均具有统计显著性(P<0.05);模型7和模型14表明工作规制和工作感知的各变量大部分具有统计显著性。工作规制(模型7)的解释力为10%,而工作感知(模型14)的解释力为13.7%,因此工作感知对职业心理抑郁的解释力要大于工作规制,假设12(总假设)成立。

表3 工作规制和工作感知与职业心理抑郁的回归分析

2.3 婚姻和工作情绪对职业心理抑郁的调节效应

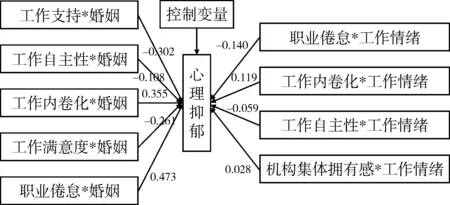

为了直观展示婚姻和工作情绪对职业心理抑郁的调节效应,根据多元线性回归制成调节模型图,如图1。

图1 调节效应模型

模型显示,工作支持(-0.302)、工作自主性(-0.108)和工作满意度(-0.261)对女性社工职业心理健康的抑郁的影响受婚姻的负向调节(B<0),而工作内卷化(0.355)和职业倦怠(0.473)受到婚姻的正向调节(B>0);工作自主性(-0.140)和机构集体拥有感(-0.059)对女性社工职业心理健康的抑郁的影响受到工作情绪的负向调节(B<0),而工作内卷化(0.119)和职业倦怠(0.028)受到工作情绪的正向调节(B>0)。因此假设13成立。

3 讨论

3.1 女性社工职业心理健康中的抑郁具有普遍性

中国女性社工的CES-D量表均值为10.14>10,并且收入、学历、工作年限、有无社工证等特征对其心理抑郁无影响,这说明女性社工普遍存在抑郁倾向。究其原因,主要有两个方面:社工职业情感劳动的一般性和性别分工的特殊性。在一般性方面,作为一种职业的社会工作要求女性社工依据专业技能与情感来提供服务,引起情绪耗竭等问题[18]。社工专业要求社工要以理性态度去处理问题,而其过程却期望社工试图做到感同身受,这本身就致使社工的情感劳动陷入在专业理念的被动之中,强化社工“情感系统”的矛盾性;在特殊性方面,女性社工比男性社工更多地居于一线,承担较多的个案、小组工作,这导致女性社工负责更多的情感劳动和专业服务,继而加重了职业心理抑郁问题[19]。其本质在于女性社工在男权话语体系中被赋予了更多的情感属性,是整个行业甚至社会对女性社会工作者甚至是对女性群体形象的强行刻画。可以说,中国女性社会工作者因承受着工作规制、更多的专业服务以及由此强化的主观感知而产生和加剧了心理健康问题。同时,不可忽视的是,女性社工在家庭中承担了更多的家务劳动与照顾行为,是促进女性社工心理健康问题面向特殊性的另一种容易被忽视的权利不平等的表征。而女性社工占据了中国社工的大多数,因此她们的职业心理健康问题应该受到重视。

3.2 客观工作规制与主观工作感知均产生影响

女性社工职业心理健康中的抑郁问题既受到客观工作规制的诱发,也受到主观工作感知的影响,但工作感知的解释力要大于工作规制。这与其他关于社工相关问题受到非单一因素影响的结论大体相似[20-21],但所不同之处在于,以往研究只是挑选、剪裁和验证两至三个因素的影响,忽视了社工职业心理健康中抑郁问题的综合性,也未考虑到女性社工的独特性。根据数据分析,在工作规制上,女性社工的工作支持和工作自主性可以缓解心理抑郁,而工作时间和工作内卷化则催生和强化了问题;在工作感知上,工作满意度、机构集体拥有感和自我评价可以缓解心理抑郁问题,而职业倦怠却在加剧问题。因此,缓解女性社工的职业心理抑郁可以从两方面出发。一是从工作规制出发,社工机构应该给女性社工提供更多工作支持,包括组织文化支持和机构人员支持,给女性社工提供更多工作自主性以及适度减少女性社工的日工作时间,使其身体和精神得到充分休息,社工机构应该减少自身的内卷化程度,避免强化女性社工的角色冲突。二是从工作感知出发,提升女性社工的职业认同、重塑机构尊重女性的工作文化、加大赋权女性社工以及科学调整机构的工作安排,以提升女性社工的职业成就感来降低工作倦怠。

3.3 婚姻和工作情绪对职业心理健康的抑郁存在调节作用

调节分析表明,工作支持、工作自主性和工作满意度对女性社工职业心理健康的抑郁的影响受婚姻的负向调节,而工作内卷化和职业倦怠受到婚姻的正向调节;工作自主性和机构集体拥有感对女性社工职业心理健康的抑郁的影响受到工作情绪的负向调节,而工作内卷化和职业倦怠受到工作情绪的正向调节。婚姻和工作情绪是影响中国职业女性心理状态的重要因素。以婚姻状况为例,未婚、已婚、离异和丧偶对女性职业心理状态的影响或冲击存在差异,未婚的女性社工与已婚的相比,可能会在日常生活中拥有更多的个人时间,而不是将精力和时间花费在照顾家庭、事务或处理矛盾上,因此获得工作支持和自主性等积极因素的可能性要高一些,因而拥有更好的职业心理健康状态。同理,未婚同样比离异或丧偶的女性社工拥有更好的心理状态,但对工作内卷化和职业倦怠却与之相反,其原因在于未婚女性社工拥有更高的职业期待、较强的生命意义感以及较多的时间投入[22],也就更易发现工作中的内卷化事实和感受到工作倦怠。而由于女性社工的工作情绪受到专业认同和职业技能的深刻影响,很大程度上引起职业心理抑郁问题。