近代中医药院校课程设置的历史变迁及启示

黄海鹏,徐晓红

1东北师范大学,吉林长春,130117;2长春中医药大学,吉林长春,130117

随着中医药事业的发展,中医药院校教育受到越来越多的关注。课程设置作为院校教育的核心环节,折射出中医药学术水平及未来前景。在我国,早在刘宋元嘉二十年, 就诞生了第一个以政府为主导的官办医学教育机构[1],唐代的“太医署”更是具备了相对完善的专业课程设置[2],此后历朝历代虽在课程设置上有所不同,但总体而言一脉相承。时至清末,随着鸦片战争的爆发,西方医学教育带来的猛烈冲击,加之政府的不作为,致使传统医学课程设置份额不断缩减[3]、官办中医药院校教育岌岌可危。近代中医届的仁人志士开始兴办中医药院校,为开辟救亡图存的新道路上下求索,拉开了近代中医药院校教育的序幕。

近代中医药院校教育是中医药教育发展史的重要阶段,既往研究主要专注于某个地域的中医教育或者中西医论争等某一具体领域,少数文献聚焦近代中医药教育发展,但是存在史料欠缺、系统性不强的问题。本文以课程设置为突破点,系统研究其历史变迁,梳理近代中医药院校课程设置的发展脉络,挖掘其在学校学制、课程内容设置、教材建设、学术刊物方面的历史演进,分析近代中医药院校课程设置的主要特点,为当下中医药院校教育提供启示。

1 近代中医药院校课程设置的历史变迁

近代,西医的冲击使中医药教育事业在困境中谋求发展。由于战乱纷争不断、办学情况不稳定因素较多、各地民间院校百花齐放,本研究选取各阶段课程设置具有代表性、在当时产生深远影响的学校,进行系统化梳理。

1.1 晩清时期,中西医汇通思潮渐盛

18世纪末19世纪初,鸦片战争爆发,中国开始沦为半殖民地半封建社会,传统经济走向没落。帝国主义者借机大规模修建西医医院,宣传西医的优势和科学文化,使清王朝产生了崇洋媚外思想,提出“中学为体,西学为用”的口号。我国的医学教育由此出现了中医与西医并存的局面。

1.1.1 清廷官办中医药院校教育。鸦片战争后,清朝太医院下属的教习厅负责医学教育。1862年,京师同文馆的创立被看作是我国近代官办中医药院校教育的开端。后又于1867年,在太医院重新设立教习厅,更名医学馆,在管理模式等方面进行革新[4]。

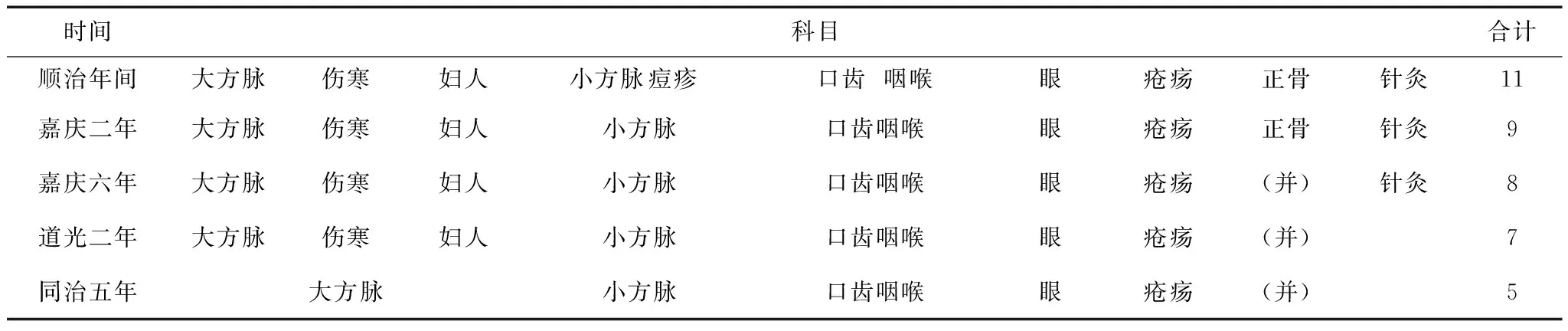

在课程设置方面,清末针灸、伤寒、妇人科相继取消(见表1),课程主要有《难经》《本草纲目》《素问》等。此时课程设置与古代并无较大差别,直至光绪末年,官办的中医药院校教育增设西医课程,开启了同时教授中、西医课程的新局面[5]。

1898年,光绪帝提出“命设立医学堂,归大学堂兼辖”[6],京师大学堂正式设立,学制由三年变为五年,课程设置上兼授中西。由于中西医体系不同,故自1906年起,针对中西医学分科肄业这一问题展开探讨[7]。由于缺乏办学经验,只能将学生送至日本进行学习。至此,我国政府为主体进行的官办中医药院校教育就此结束。

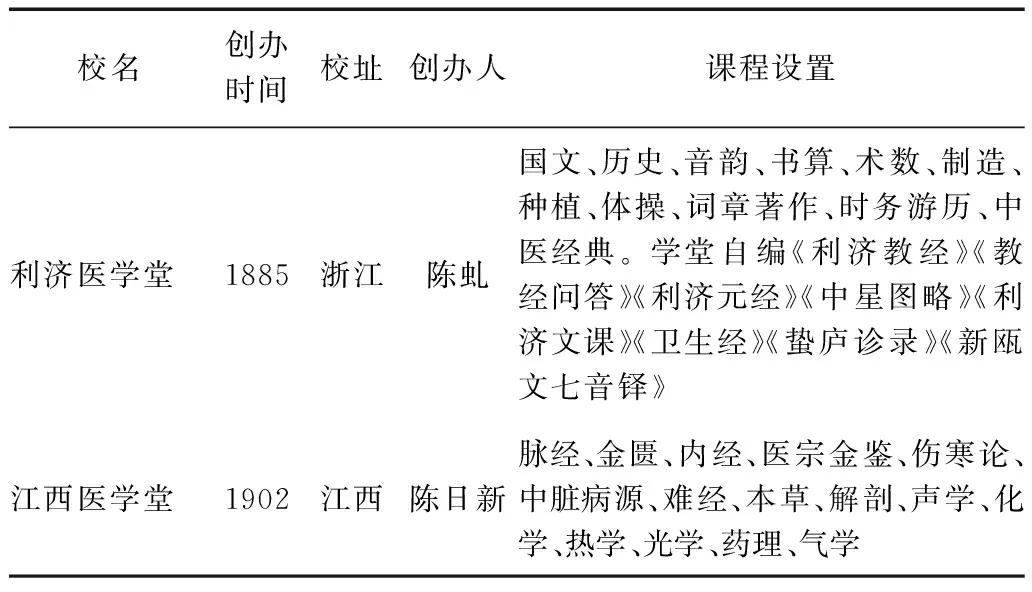

1.1.2 民办中医药院校教育。中医届的有识之士在各地先后组建了一批民办中医药院校,仅1900年-1911年期间,就涌现了十余所中医药院校、学堂等教育机构[8]。人们意识到,要传承中医药事业首要之处是提升教育质量、把控行医门槛,“对于无照草菅人命者,应予以重惩”[9]。①利济医学堂——近代中医药院校教育之滥觞。陈虬创立的利济医学堂是我国近代史上首个民办中医药院校[10],是“改良派”新式中医药院校教育的代表。陈虬制定的《习医章程》将课程主要分为普通课程、中医专业课程,言明“课其所业有成,不拘年限”,即无须拘泥于修业年限,只要完成相应课业并通过考试者,准许提早毕业,这与现代教育的学分制度十分相似;学校主张培养“通才”,设置了一系列体操、种植、术数等普通课程,与现代教育的通识教育相吻合。校长陈虬带领教师们共同编写了诸多教材,以供学生有统一的学习材料。学校拟定“医藏书表”,将医学类书籍分为必读、必阅、必备三大类,为学生阅读起到借鉴作用。还将刚传入我国的新医书分作“三学(解剖学、心灵学、卫生学)”和“七类”,共列书目48种174卷。教学密切联系临床实际,组织学生临床实习,要求认病辩证。在学术刊物方面,学校编辑《利济学堂报》,介绍中西医学术,提倡学术争鸣。利济医学堂集教育、科研、临床为一体,首创用西医的教育制度和教学方法,传授中医知识,其改革冲击了旧制度、旧思想,培养了300余名兼具理论知识和实践经验的中医师,开近代中医药院校教育的先河。②江西医学堂——中西医汇通的典范。陈日新开办的江西医学堂被誉为又一中西医两系统并存的典型[11],学制为三年,重视临诊实习,学习四诊合参及体格检査。另设有附属医院,医士住堂施诊,随到随治。学校章程规定“中医失传者,以西学还之,中学之未备者,以西学补之,务在中学驭西学,不以西学驭中学”。课程兼设中医类、西医类课程,其中西医课程高达7门,这在当时并不多见。无论是从办学理念上,还是课程设置上,江西医学堂均体现了中西汇通的思想,是“中体西用”观的具体体现。见表2。

表1 清代医学科目

表2 晚清时期部分中医药院校课程设置

1.2 北洋政府时期,民办中医药院校教育兴起

北洋政府时期,对中医展开了一系列的打击政策,严重影响了中医药的发展。1912年末,“漏列中医案”将中医药教育从官方教育系统中剔除,上海神州医药总会牵头成立“医药救亡请愿团”[12],力争“准予另设中医药专门学校”,遭拒后,只能设置与西医院校相差无几的课程[13]。《神州医药总会请愿书》也被誉为中医界争取教育立案的代表[14]。

中医界已经意识到,兴办中医药院校教育是重中之重,强调“非明定课程不可”,应召集中医药专家共议课程设置使之成为系统的教育体系。但北洋政府以“不合教育原理,未便照办”为由,未承认中医药教育的合法地位。

尽管北洋政府没有支持中医的举动,但是民间办学逐渐兴起。在课程设置上,民间的中医药院校教育普遍出现了中西医并见的模式。

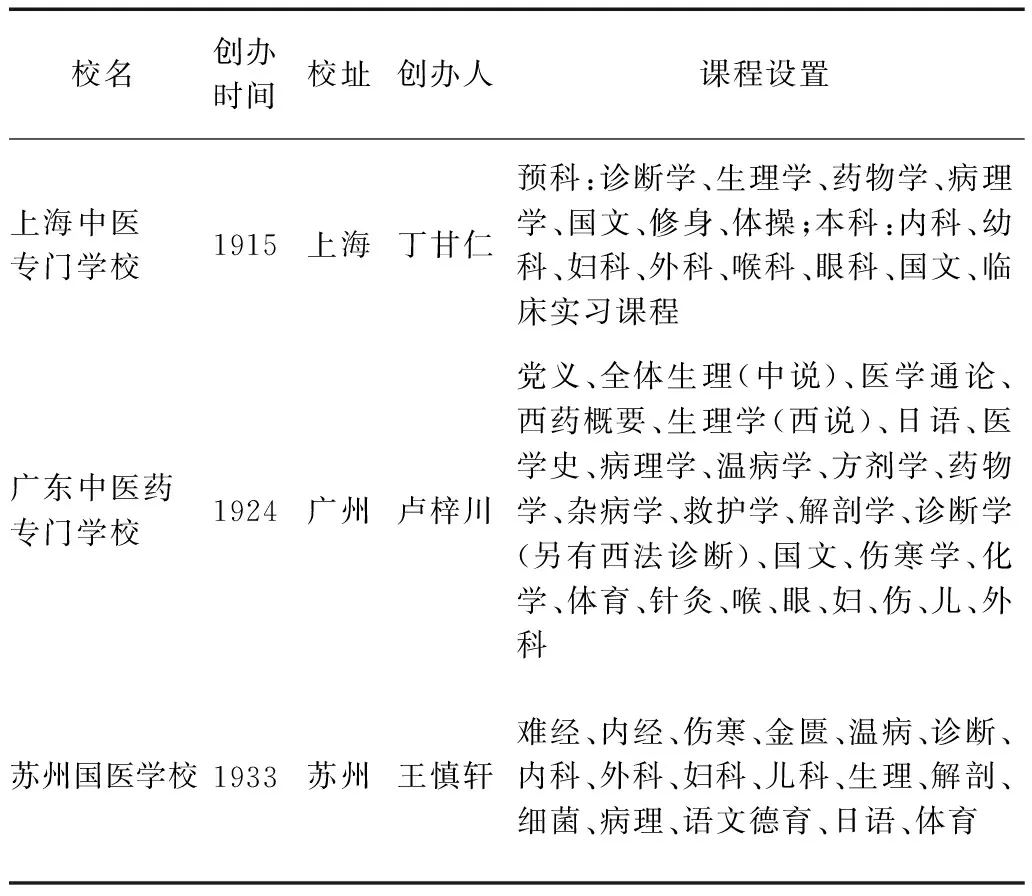

1.2.1 上海中医专门学校——现代中医学院制教育先行者。丁甘仁创办的上海中医专门学校极具代表性[15],他主张中西医融合,认为“学生可以兼通解剖,而补中医之不足”[16]。学校设有“预科(2年)+本科(3年)”的模式,共设中医课程17门,西医课程3门[17]。学生在预科阶段以修习中医基础理论知识为主,兼有综合素质类课程;在本科阶段,攻读临床各分科课程,还设有临床实习。丁甘仁大力筹建沪南、沪北广益中医院,为学生提供临床实习基地。学校对学生国学素养极为重视,国文课程的修习贯穿始终,课时比重较大,内容广泛。见表3。

学校培养模式完备,课程设置合理,理论与实践教学相结合,重视国学教育,已然可以窥见现代中医药院校教育的规模。至新中国成立前,该校共培养了30届学生869人,是中国近代中医教育史上的一个重要里程碑,被人们赞为“名医摇篮”[18]。

1.2.2 广东中医药专门学校——近代办学历史最长的中医药院校。广东中医药专门学校是广州中医药大学的前身。学制上,理论课用时四年半,临床实践课用时半年,在通过考核、得到临床带教老师认可后,才被准许毕业[19]。课程共计30门[20],中西医两套医学系统并行,设有全体生理(中说)和生理学(西说),诊断学(另有西法诊断)。从1924年9月到1955年8月,广东中医药专科学校办学历时31年,是近代中医药院校教育办学时长之最。

表3 上海中医专门学校首届学生国文课业举要

1.2.3 苏州国医学校——教学科研兼备。苏州国医学校学制四年,三年课堂教育,一年临床实习。由王慎轩创办,并主编了所有教材,共有《难经脉法精义》《中西病理学大纲》《内经卫生学》《中国药物学》等20多种。见表4。课程设计以“做、学、教合一的教育方针”为指导,办学成绩卓著,毕业学生遍及国内外,是当时影响较大的中医药院校之一。1936年,又创办“苏州国医研究院”,学制一年,学生可以从女、内、幼、外科中,依据自身兴趣挑选两门进行研究,在读期间需完成对中医药文献的研究札记、临床实践教学、重点病例探析等方面内容,着重提升医者的学术能力。学校兼具教学任务和科研任务,此举与现代研究生教育类似,对进一步培养医学生的科研创新能力,提升人才培养质量有着重要意义。

1.3 南京政府时期——中医药院校教育模式渐成规模

南京国民政府时期,一系列废止中医药的法案相继出台,尤以日本留学归来的余云岫倡导的“反中医”言论影响格外恶劣,激起了人民强烈不满。在内忧外患的时局之下,“教育救国”变成改变现状的出路之一。

1912年10月,教育部明确规定医学51门,药学52门,但无法做到全部院校将课程设置、学科课时做到一致,以解剖学这门课程为例,各院校设置的学时在38-1080不等[11]。

在教材方面,1926年,李书平等人组建了中医药教材编辑馆。1929年,中医界召开中医学校教材编辑会议,规定设立29门课程,并就各科时数、教法、教材进行了讨论。会议由于缺乏政府支持而告败,但是为后代编撰教材提供了初步素材。1931年,中央国医馆开设教材编审委员会。1935年,《国医专科学社及国医研究所立案暂行标准大纲》规定中医药院校教育应开设课程共21门。1936年公布的“中医条例”承认了中医学校的合法地位;1937年“责成教育部明令制定中医教学规程编入教育学制系统以便兴办学校而符法令案”经审议通过;1938年重庆国民政府教育部又颁布了“中医学校通则”。

然而上述文件在抗战事起后,都成为一纸空文。南京国民政府时期,在中医界的广泛抗争下,中医药院校大量涌现,达到近代中医药发展史的顶峰。在此十一年间,我国陆续创建了二十余个中医药院校[8]。

表4 北洋政府时期部分中医药院校课程设置情况表

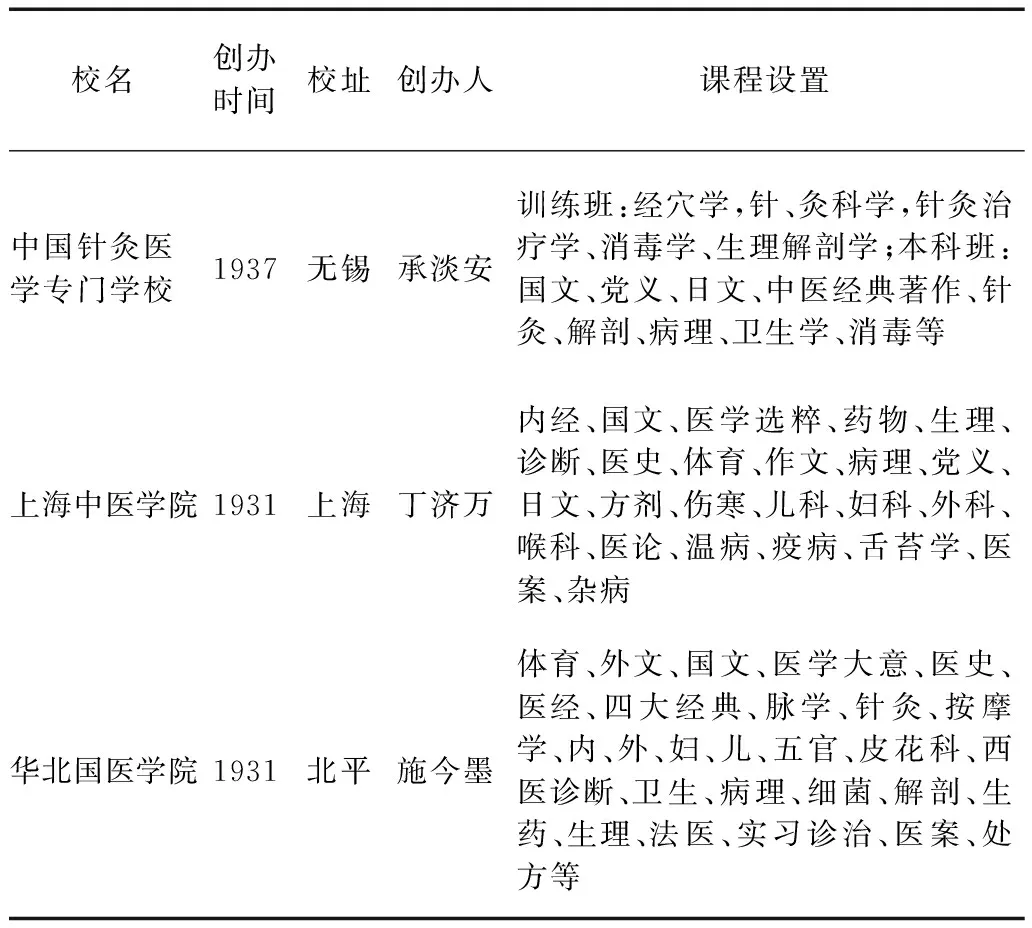

1.3.1 中国针灸医学专门学校——中医科学化的有力探索。由承淡安创办,其学术思想为“洋为中用、明理致用”[21],在认可针灸临床疗效的基础上,力求深入揭示针灸的作用机制,是中医药迈向现代化的关键一步,也是中医科学化的有力探索,与当时西学东渐、“中医科学化”思潮有关。

训练班的课程设置具有时间短、技术性强的特点,开设针灸相关课程和西医的消毒学等基础课[22],体现了无菌观念;研究班与之相比,课程更加丰富;本科班最为系统、全面,课程大体分为综合素质类、中医类、西医类。学校看重临床实践,在三种教育形式的班级都设置了实习课程。

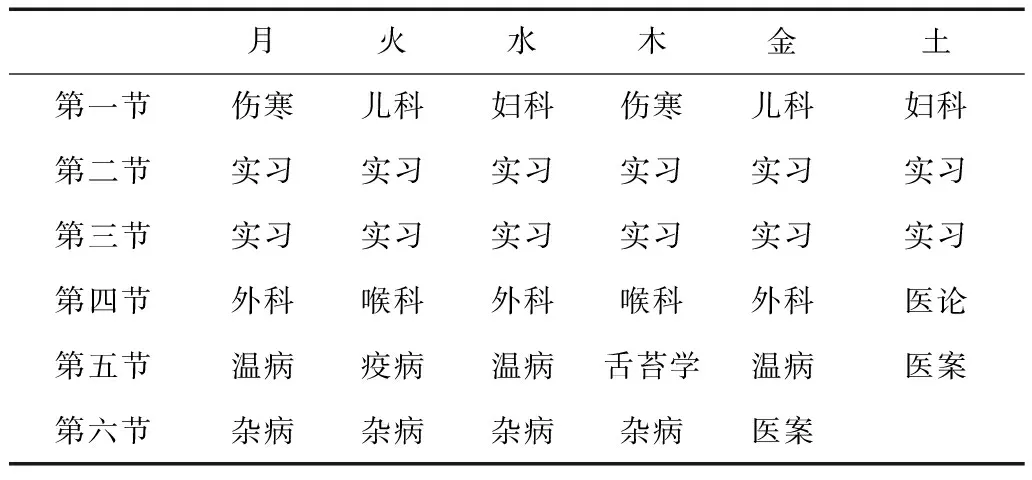

1.3.2 上海中医学院——专科晋升大学的整体飞跃。上海中医学院是上海中医专门学校的延续和发展。1931年,丁济万对学校进行大刀阔斧的改革,完善课程设置,提升人才培养质量,使学校完成从专科学校到高等教育的飞跃。从课程表(见表5、表6)可知,当时课程已相对系统化,内容上依然呈现中西兼授,先期重基础、后期重临床的特点。一年级阶段开设中医基础课程,国学素养类课程占42%;三年级学生采用实习与理论相结合的方式,实习课程占课程总数的34%。

表5 一年级课程表(1935年)

表6 三年级课程表(1936年)

1.3.3 华北国医学院——燕京中医药教育学院派代表院校。由施今墨创办,其认为,振兴中医药事业的重点在于“编书、办医院、开学校”[23],开设中医药院校更是“推广未来经验”的有力措施。学院的学制为四年,初步具备全面、系统的课程体系,开设课程37门之多,可分为综合类、中医类、西医类、实践类课程[24]。见表7。虽然西医课程愈发丰富,但中医类课程仍占据主要地位。施先生还主编了《文医半月刊》《国医砥柱月刊》等学术刊物,推动了中医药知识的普及。华北国医学院建校先后历时18年,是民国时期开班时间最长的中医药院校[25],为保证中医药教育的持续输出做出了巨大贡献。

表7 南京政府时期部分中医药院校课程设置情况

2 近代高等中医药院校课程设置历史变迁的主要特点

2.1 继承传统文化,兼授中西学科

近代中医药院校课程设置的总体原则为尊崇经典古籍,重视医德医风。近代中医药教育在课程、学制、教材、医德医风等方面勤求古训,偏重经典古籍,充分继承了中医药传统文化。近代中医药院校几乎都设置了经典课程,例如上海中医专门学校开设的近20门课程中,经典课程占据一半之多,而西医课程仅有生理、病理2门。

近代中医药院校课程设置的具体内容为中西汇通,兼见优劣。近代中医药院校教育最典型的特点是兼授中西。一方面,在一定程度上吸收借鉴了西方先进科学理论、诊疗技术以及办学的教育思想、院校的管理模式等,突破旧时窠臼,这是其正向影响;另一方面,政府扬西抑中,中医药课程份额缩减,传统中医病名也被剔除。广东中医药专门学校的儿科学讲义原本设有143节内容,但至统一编撰的第七版中医儿科教材时,发现病症缩减一半有余,内容严重西化,诸如赤游风、解颅等中医病名被全部删除。

2.2 兴办民间学校,强调实践课程

民间中医药院校是近代兴办中医药教育的有力举措,亦是现代院校教育的雏形。近代中医药教育历经加入院校教育系统遭拒、废止中医法案等磨难,兴办民间院校成了我国近代中医药院校教育的主要形式。尽管并未形成全国统一的学制、教材、课程、考核标准等,但是逐步确立了教育模式,培养了融汇中西的人才,为新中国成立后快速发展中医药院校教育提供经验教训。例如在课程设置方面,分为综合课、专业课和选修课,且多数课程安排为先基础、后临床,这与现代中医药院校教育的教学计划和教育体制十分相像。后期,地方民办中医药院校如雨后春笋般涌现,规模空前,是中医药教育届的一次有益尝试。

实践课程设置是近代中医药院校教育的关键一环,亦是现代临床实习的前身。中医药教育应当尽早接触临床,有临床教师带领、解惑,在实践中提升诊疗水平。上世纪30年代,各个中医药院校教育基本已经形成先学习理论知识,后一年进行临床实习的模式[17]。如上海中国医学院的学生在最后一年需要在本院进行临床实践部分的学习,并在带教老师的指导、监督下完成问诊处方;浙江兰溪医校要求从第三年起,半日读书、半日临床,黄墙医校亦是如此。各个院校克服经费不足等困难,坚持创立附属医院、医馆作为学生临床实习基地,为学生提供临床环境。

2.3 筹划教材建设,创设学术刊物

重视教材编撰,从自编讲义到力图统一。近代初期,中医药院校教育的教学材料沿用古代的经典古籍。随着中医药院校教育的发展,人们意识到制定统一的教授内容、规范标准、考核范式十分必要,应大力推进教材建设。教材的制定就是对中医药进行整体研究,但是我国历史上从未对其有过系统的界定、梳理、研究,缺少相应材料,又因为中医药教育方式创新、内容独特、具备一定的地域特征,国内尚无出版的统一教材。多数中医药院校自行编撰讲义授课,多为校长或个别教师的一己之力,不够科学严谨,缺乏普适性。但不可否认的是,编著教材的中医学者都具备较高的医学水平,为编著统一教材做出了各自的贡献,其中广东中医药专门学校“讲义之丰富,尤为各校之冠”。

创设学术刊物,从互通信息到弘扬文化。中国地域幅员辽阔,各地中医药文化也具有一定的差异性,中医药院校教育发展参差不齐。19世纪末,学术刊物作为各地之间互通信息、交流中医药文化的媒介正式问世。医家借助刊物平台各抒己见,思想的碰撞使中医药学术研究愈发深入、领域更加宽广;医学生也能够看到更多前沿资讯、病例医案,开拓学术视野。如余济民发行的《光华医药杂志》设有“医学教育概况”等栏目[26],刊登各个地方院校的新闻动态,保留史料的同时促进办学经验交流。此外,学术刊物也间接记录了中医药发展的重大历史事件,代表广大中医药人士发声,给政府造成了极大的舆论压力。

3 近代高等中医药院校课程设置历史变迁的启示

尽管近代中医药院校教育道路崎岖,但是作为中医药教育史上的重要历史阶段,其课程设置特点显著,经验分明,对当今高等中医药院校教育具有很好的启示作用和借鉴意义。

3.1 尊崇医家经典,加大传统文化与国学课程份额

近代中医药院校几乎都将内经、伤寒等经典著作列为必修课,设置国文、哲学等中医文化类课程,且开设时间一般处于低年级或贯穿教育全过程。李宝琴等认为,在现代中医药院校教育中,也应效仿近代中医药院校做法,将中医文化类课程贯穿教育始终[27]。近年来,现代中医药课程设置在历经削弱经典、传统文化,到重新呼吁重视,中医药界人士不断探索与现今教育模式相适配的授课形式。

2020年,《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》中明确指出,要强化传承,把中医药经典能力培养作为重点,提高中医类专业经典课程比重,强化学生中医思维培养。不读经典无以成中医,欲成中医先学国学。中医药是将中国传统文化融为一炉之作,对国学等中医文化类知识有所涉猎能够有效提升对中医药的理解、掌握程度。现今,人文类课程逐渐成为关注的重点,如何确定人文类课程的具体科目、开设时间、学时比重,以及如何通过此类课程激发学生兴趣,正向培养学生的医德医风、思辨能力等问题仍是值得持续探讨的内容。

3.2 明确课程理念,围绕中学为体与西学为用主线

近代受“西学东渐”的影响,时至今日,有关中、西医的争论也从未停止。一方面,西医的部分诊疗手段有助于中医更好发挥临床作用,应创建有效体系将中西医融合,也有小部分学者主张以西医为主,中医为辅;另一方面,越来越多的学者认为中医和西医所基于的原理体系不同、出发点有异、理念思想天差地别,无法进行融合。究其根本,中医药文化是实践中总结出来的经验医学,与讲求原理分明的西医有着本质的区别。

《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》指出,运用现代科学技术,推进中西医资源整合、优势互补、协同创新。因此,应结合社会的现实需求,以西医之矛,护中医之盾,形成正统的中医药诊疗体系,善用西医诊疗手段来服务于中医理念。落实到课程设置上,就要充分考虑到过早开设西医类课程是否阻碍了中医诊疗思维的形成,如此进行中西医的学时分配对学生是否会造成较重负担等问题。

3.3 调整课程结构,平衡理论课程与临床实践比重

当前,中医药教育届指出中医药院校教育培养出来的人才,与他们所希望的相去甚远,倡导恢复师带徒教育形式[3]。师带徒教育的优势在于实践育人,能让教师通过言传身教、实际医案对学生展开教学。但是,由于社会对中医药人才需求庞大,仅靠师带徒的教育形式无法填补市场缺口,单独的师带徒无法再满足中医药人才培养的要求。

针对于此,陈明等提出,在新时期,应通过加强构建床边教学体系,来落实中医药人才培养质量。即倡导医教融合的中医药院校教育模式,以床边临床实践教学为突破点、结合点,将传统师带徒与现代院校教育相融合[28]。既能大量培养中医药理论知识系统扎实的学生,又能让他们得到师带徒的床边教学,力求回归传统原汁原味的中医药师带徒实践教育。同时,应建立导师制,鼓励临床名医参与临床教学,积极落实临床实习环节,充分利用中医药院校附属医院以及相关医疗单位的资源,合理分配理论课程与临床课程的比重,采取与近代中医药院校教育类似的举措,半日临床,半日理论学习,形成良性循环。