共同道德叙事:儿童之间矛盾解决的方法建构

王登峰

(西北工业大学幼儿园 陕西西安 710072)

在日常生活中,儿童之间发生矛盾再经常不过了,但是如何解决他们之间的矛盾却是略有难度的课程,是充满教育智慧的随机教育实践。在日常生活中儿童之间发生的矛盾事件往往具有非常充盈的道德意蕴,所以在解决此类矛盾事件中如何引导儿童运用合适的方法、具有基本的是非观和价值观以及建立基本的道德观念是摆在教师面前的一项重要挑战。

一、共同道德叙事的提出

(一)矛盾事件的解决需要道德叙事

根据叙事理论和道德教育理论,“道德叙事就是教育者对道德事件的讲述或重叙,它是帮助学生净化心灵、升华德性、迈向美好生活的重要途径”。[1]所以,道德叙事是进行道德教育的一个非常有益的途径。儿童之间发生矛盾,我们需要弄清楚起因、经过等,所以需要讲述,更重要的是对刚刚发生事件的重叙,这样也构成了一种叙事。叙事与人的道德、人的生活融为一体,在人的伦理生活与道德自我发展中有重要的构成性意义。[2]所以,对儿童之间矛盾事件的处理很大程度上也要基于道德叙事。

(二)道德叙事中儿童主体的彰而不显

道德叙事倾向于集体教学与活动、倾向于教育者作为主讲,某种程度上作为教育者的教师仍然处在教导者的道德高位上,将矛盾事件及其中的儿童作为对象进行讲述,儿童主要表现为倾听者而非积极主动的参与者、解决者,一定程度上抑制了矛盾事件主体的儿童其主体作用的发挥,教师与学生从实质上不是一个平等对话的关系。所以,一般在解决儿童矛盾事件的道德叙事过程中,教师更像是一个执掌道德权威的执行者,让矛盾事件的主体——儿童反而在事件中彰而不显。

(三)基于主体间的共同道德叙事

根据新时代教育观念的变革,“现代教育是主体间的指导学习”[3],其中特别强调“主体之间在语言和行为上相互平等、相互理解和融合、双向互动、主动对话的交往特点和关系,是不同主体间的共识,是不同主体通过共识表现的一致性”。[4]所以,在解决儿童矛盾事件的一般道德叙事中需要引入主体间教育的理念来对道德叙事这一方法进行建构,以期既发挥道德叙事的积极意义,又弥补其有可能对儿童造成的遮蔽。根据主体间教育的实践策略,“建构学生主体性的首要原则是平等交往原则”[5],基于此,笔者在道德叙事理论与实践案例的基础上提出“共同道德叙事”的概念和实践样式,用于解决随机生活矛盾事件,让儿童做主讲,以期丰富道德叙事理论与实践。

二、共同道德叙事的构成

下面的案例来自一位大班幼儿教师,她记录了自己日常教学中的一次矛盾事件处理过程。

一次活动结束后,艳艳在收拾桌子上用完的笔,佳佳看见后便要自己收,因为他是值日生,而艳艳不是。艳艳还是坚持要收拾笔盒,于是佳佳从艳艳手里抢过笔盒。见笔盒被抢走,艳艳便打了佳佳一拳,接着佳佳又还了一拳,然后艳艳又打了他一拳。佳佳便来找老师,艳艳随之过来与其争执不下。老师将两人带到一旁,让他们各自叙述事情的过程并达成一致,然后引导他们找出各自的问题所在,进而一起商讨解决问题的办法,最后他们在相互的拥抱中说“对不起”解决了问题。

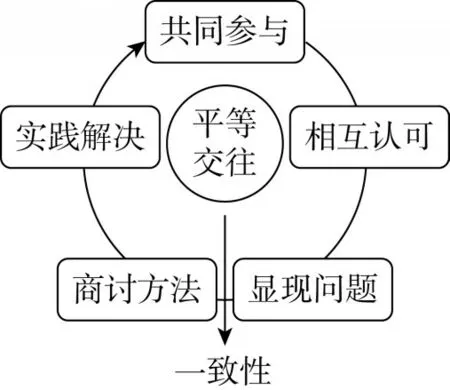

这一案例中,一个共同道德叙事样式构成了:以发生矛盾的两位儿童和协助解决矛盾的教师作为主体,共同来将具有道德意义的矛盾事件进行叙述,从而适宜地解决矛盾问题,催生出道德教育价值与意义。它不同于将道德叙事看作“是一种将美德、知识融入经典故事中,借助叙事模式向受教育者传递信息的方式”[6],而是认为叙事者就是自我教育者,是一种在教师这一教育者辅助下的自我教育方式。这充分体现了主体间指导学习的意蕴:“教育是教育实践主体指导受教育者学习主体的一种指导学习活动。”[7]具体来说,共同道德叙事作为历时性事件,在平等交往原则的基础上,先后由共同参与、相互认可、显现问题、商讨方法、实践解决五部分组成,如图1所示。

图1 共同道德叙事构成结构

(一)共同参与

共同道德叙事解决的是实际生活中随机发生的问题事件,所以共同道德叙事首先需要由问题事件中的相关主体共同参与。这种共同参与特别表现在相关主体共时性的参与上,即是说,共同参与不仅仅是你、我、他需要参与进来,而且必须是你、我、他面对面地共同参与进来,一起解决当下问题。就像案例中的佳佳和艳艳之间的矛盾,教师不是跟佳佳解决完问题,然后再跟艳艳解决问题,或者相反;而是大家一起面对面地叙述当时发生的事件。佳佳当着艳艳的面叙述事情的经过,艳艳当着佳佳的面叙述事情的经过,教师当着他们两人的面叙述事情的经过,然后一起发现其中的问题,一起商量该怎么解决问题。整个过程都是一个共同参与的过程,每一个人全程参与,叙事互动,在平等对话。

(二)相互认可

“在德育叙事过程中,叙事的方式非常关键。”[8]所以共同道德叙事的叙事方式也有其自身的特征,即是在相关主体共同参与的基础上大家一起面对面地叙述当时发生的事件,相互确认叙述的真实性和客观性。正是因为共同参与,叙事方在倾听方面前就不能随意“歪曲”事实,否则会立即招致对方的反对,也无法共同还原事实。所以叙述者为了获得对方对自己叙述事件的认可就需要尽量实事求是地还原事情发生的经过。这样相关主体在共同叙述、共同还原的过程中就会让事件越来越真实、客观,最后获得相互认可。这种相互认可不仅是对事件发生经过的认可,而且也是对事件中呈现出的问题以及解决方法的相互认可。正是这样一个相互认可的过程保证了师生是处在平等交往的原则下和过程中。

(三)显现问题

在对事件发生经过相互认可的基础上谁是谁非的问题就自然而然地显现出来,或者为共同去解决问题提供了事实依据。因为叙事可以“激发个体的道德反省和伦理感觉”,[9]就像依据案例中的叙述,明显知道了问题出在佳佳认为自己是值日生应该收拾笔,而艳艳不是值日生不能收拾笔,而且强行去抢艳艳收拾的笔,造成了后续的矛盾升级。所以在他俩共同叙事获得相互认可的基础上,他们自己已经察觉到了问题。可以说,道德叙事本身就是一个发现问题的过程。当然,这里教师对叙事者有一个特别的规定,就是只能说自己在事件中存在的问题(如果有的话),而不能说别人的不对。由于“自我中心思维和自利归因”[10]倾向,在陈述一个矛盾冲突时,我们总是倾向于说是别人的问题,也更容易看到别人存在的问题,而看不到自己身上存在的问题。所以在指出自己的问题而不是相互指责的氛围下,主体间更容易对问题所在达成相互认可。另外,如果儿童不能自己发现问题所在,叙事也便于教师依据他们相互认可的基本事实来进行分析评判,引导发现问题。

(四)商讨方法

在相关主体共同参与叙述下,在获得对事件经过和问题所在相互认可的基础上就可以来一起共同商讨解决问题的方法了。如案例中所展现的,儿童几乎异口同声地想说“对不起”,因为他们都知道了自己的问题所在。弄清楚了问题所在,那么来想解决问题的方法则相对容易得多。当然,一起商讨的解决问题的方法也是需要主体间的相互认可。只有矛盾中的主体儿童都认可解决问题的方法,才能获得比较满意的问题解决。教师的主体作用则在于当儿童想到了合适的并获得相互认可的解决办法时可以给予支持和肯定;如果儿童没有想到合适的解决办法,教师则可以提供相应的办法建议,但也需要儿童相互认可才可以。

(五)实践解决

在对商讨出的解决问题方法相互认可的基础上就可以行动起来真正化解矛盾,解决问题。这个环节也需要主体的共同参与,一起用相互认可的办法解决相互的问题。这是一个神奇的时刻,就像案例中的佳佳和艳艳笑着抱在了一起并相互说“对不起”。这是多么美妙的一刻,这也是有力量的一幕,因为他们获得了面对自己、解决问题的方法与行动的力量。相信这也将为他们后续生活中问题的解决提供参考与力量。这是实践解决的一个方面,另一个方面则在于教师的实践解决。共同道德叙事的过程也是教师把握教育契机展现教育实践智慧的过程,是教师对事件中儿童这一主体进行或显或隐的道德教育、催生道德教育价值与意义的实践过程。所以,整个过程也是教师在实践解决问题和进行道德教育的过程。

上述五个部分构成一个完整的共同道德叙事,这其中既有儿童这一主体对于发生事件的重叙,也有对发现问题、解决问题的叙事,还有教师这一主体参与其中的叙事,是主体间指导学习的过程,也充分彰显了儿童的主体地位与能力。所以“共同道德叙事”就是通过口头话语对具有道德意蕴的现实生活事件进行叙述,而叙述的主体就是生活矛盾事件的主体。它是叙事主体自己生活经验和智慧的生成。在共同叙述的过程中“他们既学会聆听别人又懂得表述自我”。[11]更重要的是叙事主体对“自己的生活经验与体验……以及自己对他人的经历、经验、体验”[12]都有一定的道德觉察和伦理自省。

三、共同道德叙事的实现条件

共同道德叙事由上述五个部分构成,历时性发生,形成一个完整的共同道德叙事过程。但是,想要这一过程顺利实现还需要具备以下几个条件:

(一)基本的言说能力

共同道德叙事叙述的“是当下正在发生着的事件”[13],是叙述事件经过的过程,叙述的主体是事件中的主体,所以这就需要参与共同道德叙事的相关主体具有基本的言说能力,能够对刚刚发生的事件进行叙述。案例中的儿童已经大班,具备了对刚发生事件基本的叙述能力,所以才保证了共同道德叙事能够发生。也就是说相关参与主体具备基本的言说能力是共同道德叙事得以发生的基本前提。这不同于一般的道德叙事,其叙事主体主要是教育者,不存在言语基本能力的限制。需要指出的是,在共同道德叙事中对矛盾事件中的儿童这一主体的言语能力有一定要求,但是叙述的过程也是锻炼他们言说能力的过程。

(二)基本一致的价值判断

共同道德叙事得以实现除了需要儿童这一主体具有基本的言说能力外,还需要他们对于行为的对与错具有基本一致的价值判断。这样才能保障共同道德叙事能够进行下去,能够实现问题解决。如果儿童叙述完事件却没有对其中的核心问题进行一致的判断,那么共同道德叙事就毫无意义。所以共同道德叙事需要认同基本的价值观念。在生活中,人们基本上形成基本一致的是非评价标准,对于事实清楚的事件基本评价能够达成一致。对于儿童来说,他们其实也已经开始形成基本的是非观念。当然相应的具有道德意蕴的事件也可以帮助他们形成基本的是非观念,叙事也是形成基本是非观念的过程。也就是说二者相辅相成,共同道德叙事需要基本一致的是非观念,同时其实践过程又是在建构相应的一致的是非观念。恰恰在建构相应的是非观念方面就是教师参与共同道德叙事的意义所在。案例中的班级由于是“比比和朋友”①实验班,所以儿童对其中的解决问题办法应该遵守的两条规则“让自己感觉好过一些”“不要伤害别人”[14]已经比较熟悉,也可以为共同道德叙事提供一致的价值判断前提,同时通过这样一个共同道德叙事实践也是在强化儿童对这两条规则的理解与内化。

(三)教师的保障作用

教师这一主体参与共同道德叙事实践,除了直接解决当下儿童主体之间的矛盾问题所在,更重要的是通过这样一个过程对他们进行道德教育,让他们学习如何解决问题以及建构基本的价值观和是非观念等等。这才是教师参与其中的意义。这需要教师发挥引导和规范的重要作用,否则这些都是空中楼阁。第一,事件发生后教师需要为共同道德叙事提供合适的空间环境,营造适宜的心理氛围,就像案例中教师将佳佳和艳艳带到一旁安静的地方,这样便于共同道德叙事的开展。第二,为了共同道德叙事的顺利开展,这个时候还需要教师确立共同道德叙事过程中的一些基本规则,比如谁先叙述,叙述的时候另外一个人不能插话,只能说事件中自己存在的问题等,否则还是会陷入无休止的争吵中,对于儿童来说更是如此。第三,教师还需要辅助判断儿童对于事件中的主要问题是否把握准确、解决方法是否合适,如果不合适教师就要引导儿童进行协商、讨论、分析,以确保共同道德叙事实践沿着适宜的方向进行。第四,教师在整个共同道德叙事过程中除了引导规范外,还需要去鼓励、支持甚至赞美儿童对于推动问题所做的努力和所具有的智慧与力量,让儿童在其中建立基本的价值观和是非观念并找到自己行动的信心与力量。第五,教师是保证平等交往原则和实现主体间交往的关键性力量。如此,才可能让共同道德叙事的道德教育意义由潜在转变为现实。

四、共同道德叙事的澄清及进一步思考

(一)共同道德叙事的澄清

究竟何谓共同道德叙事?综上所述,共同道德叙事是一种方法,是一种解决儿童之间矛盾事件的教育方法。共同道德叙事是一种道德教育方法,主要是以矛盾事件为契机,对儿童进行道德教育。共同道德叙事以叙事为基本手段,通过共同叙事来明晰问题、化解矛盾,彰显基本价值观与良好行为方式,从而呈现出道德教育的价值意蕴。共同道德叙事秉承主体间教育理念,坚持平等交往与对话,激发儿童的主体意识与能力,促进儿童自我道德教育的实现。共同道德叙事是基于主体间教育理念对道德叙事理论及实践进行方法性改良的探索与尝试,力图丰富道德叙事的实践样态和理论构型。简言之,共同道德叙事是一项以日常生活中发生的具有道德意蕴的矛盾事件为契机,在平等交往的对话下,以共同参与、相互认可、显现问题、商讨方法、实践解决为过程的道德教育方法,也是主体间指导学习的具体过程与方式。

(二)对共同道德叙事的进一步思考

共同道德叙事源于生活叙事,致力于随机化的教育实践,“主要是通过建立平等交往、主动对话……的师生主体间关系,提高师生自我管理的主体性”。[15]其实这对教师的教育智慧也是一种考验。共同道德叙事能否更好地深入实践并落实,以此更大程度地发挥其育人价值与意义,还需智慧地处理好以下几个关系:

第一,与宏大叙事之间的关系。共同道德叙事在实践中随机进行,但不是随便进行,它需要依据或者形塑一定的价值观与是非观,而基本一致的价值观与是非观是社会建构的结果,应具有国家、社会、教育层面的一致性。国家、社会、教育层面一致的价值观与是非观主要是通过宏大叙事的方式来建构的。比如说对实现“中国梦”的希冀,对践行社会主义核心价值观的形塑,这些宏大叙事中的价值观念既应是共同道德叙事开展的宏观价值导向依据,又应是共同道德叙事所要形塑的价值方向,二者具有内在的统一性。因此教师引导儿童在日常生活中开展共同道德叙事的时候还应思考如何与道德教育的“宏大叙事”[16]之间保持必要的关联。

第二,与集体教学之间的关系。道德教育的宏大叙事在学校中主要是通过集体教学来实现,而共同道德叙事与集体教学有着更加密切的关系。共同道德叙事致力于解决学校生活中随机的具有道德意蕴的矛盾事件,一定程度上是道德教育集体教学的具体化、生活化,其所依据的价值观念和判断是非的标准直接来源于集体教学,需要与集体教学中的内容保持一致,这样才能够保证道德认知与道德实践的统一。同时共同道德叙事的过程本身也可以成为集体教学中道德叙事的重要内容,进一步强化道德叙事所蕴含的价值观念和行为标准。因此我们需要思考“如何处理好共同道德叙事与集体教学的有机结合”[17]这一实践问题。

第三,与班级管理之间的关系。共同道德叙事的开展是针对随机化的具有道德意蕴的矛盾事件的处理,具有很强的时效性、空间性,也就是它需要教师及时进入到当下的矛盾事件中,在一定的时空环境下来开展,而这个时候班级管理就成为一个问题。尤其是对于低龄段的儿童来说,更是如此。这个时候就需要其他教师的协助,或者是不对其他教师的班级管理和教学秩序造成问题。因此共同道德叙事的实行还应思考如何处理好与班级管理之间的和谐关系,包括与班级其他教师的协作关系。

第四,与具体实践之间的关系。正是因为共同道德叙事的开展要考虑与道德教育的宏大叙事、与集体教学以及与班级管理之间的复杂关系,所以共同道德叙事的开展随机但绝不能随意、任意而为。教师需要思考如何根据“有机结合和针对实际的实践行动原则”[18]将儿童生活中的矛盾事件处理转化为教育契机,因地制宜、因时制宜地采取行动开展共同道德叙事,让道德教育在学校日常生活中得以延续,成为正常教育教学的有益补充,从而更好地实现主体间的指导学习。

注释:

①“比比和朋友”是由中国教育科学研究院与香港教育学院、英国慈善机构儿童好拍档(Partnership for Children)合作,在汇丰银行慈善基金的资助下和中国社会福利基金会的资金管理下所进行的一项公益性情绪健康类课程项目。