无量有嘉木

刘绍良

无量,南涧无量山。嘉木,古茶树。

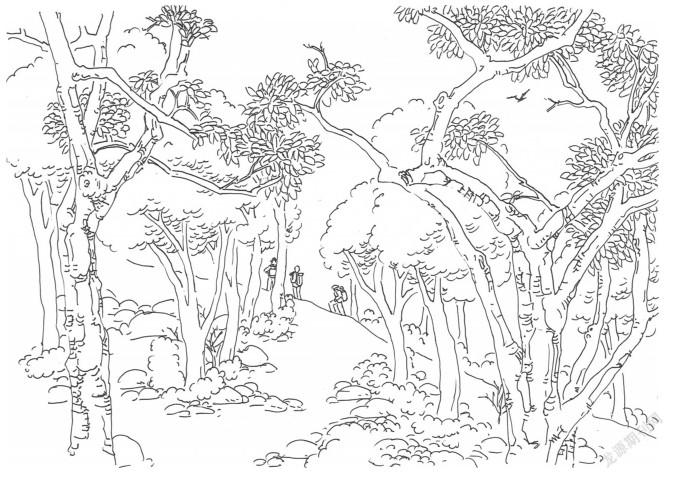

一路向南,南方属火。5月,无量山生机勃勃,高的是参天栎树,矮的是野草、野花;不高不矮的,是绿油油的茶树。

离开上山的崎岖的土质车道,我们向一千余株古茶树的分布区走去。这段路不远,但走得不太顺畅,而且,更增加了火热干渴的感觉。同行者都指指点点地往前走着,我却落在了后面。脚下或者眼前,都是一块一块刚被耕种过的土地,土质灰黑,拌合着用松毛垫厩垫出来的猪牛粪,在排列整齐的地垄中间,都是一条条的墒子。墒面上,又都间隔有序地打着浅塘。我说这地里刚下了包谷种,有人就说可能是魔芋。我知道,这个时候下种是正确的,正常情况下,芒种节令前会有少量雨水,而芒种节令之后,真正的雨季就到来了。

土壤太松软,一脚下去,起脚就有些费力,同时,还怕踩坏了墒面。我对这样的土地感觉亲切,便不时地抓起一把土来,举至鼻尖嗅嗅,然后又用双掌搓揉。由此,我感知了来自远古的原始森林的信息,以及太多的腐殖质沉积的基因。

这里,所有的古茶树都不成林,都分布在上一块地与下一块地之间的坎沿上,可以看出,这里的先民们在种植茶树之时,茶叶还没有成为这里的主要经济作物,赖以讨生活的还是地里一季又一季种植的粮食。有了粮食,吃饱了肚子,这里的人们又将目光转移到了茶树上。他们采摘下茶树上的嫩芽,晒干之后用来煮水,饮之,神清气爽,想问题时条理清晰,做农活时力气大增。可是,另一种情形也随之出现了,那就是肚子饿得很快,又得多费些粮食。于是,这种本应该统一叫做茶叶的东西,还被叫做饿叶。唐代樊綽在《蛮书·云南管内物产第七》中说:“茶出银生城界诸山,散收,无采造法,蒙舍蛮以椒姜桂和烹而饮之。”这里,蒙舍即南诏,蒙舍蛮即生活在今巍山、南涧一带的彝族先民们。在时间范围内,蒙舍诏时期为唐初期,距今已1300多年了。也就是说,此时蒙舍诏还处在部落性质的小诏时期,所辖面积很小,仅今巍山的一部分和南涧的一部分。那么,樊绰在《蛮书·云南管内物产第七》中所说的茶,也就是这块地界上的茶,与后来的更大地界上的茶无关。

我对茶的兴趣就在于我每天必喝茶。早晨起床的第一件事,就是烧水泡茶;晚上睡觉前的最后一件事,还是喝一口茶。幼时,爷爷的小罐烤茶早晚各一次,是我贫穷又温馨的家庭中的必备节目。在都还贫穷着的一众亲戚中,爷爷、奶奶是辈份高又极让人敬重的有儒文化气派的老人,如此,每年都有人送茶给他们。爷爷的小罐烤茶是全家共享,在饮茶时,我就会常常听到这样的说法:这是巍山的青华茶,谁谁送的;这是南涧的无量茶,谁谁送的。至于后来闻名遐迩的无量山西面的罗伯克茶,爷爷没有喝到,因为在罗伯克强势进入市场的日子,爷爷去世了。由于天天喝茶,我在小小年纪时便已嗜茶成瘾。但是,在很长的一段岁月中,我只知道茶叶长在茶树上,茶树长在高山上,从未见过茶树,更不知道茶叶的采摘及一系列的制作方法。

因为有无量山,才有了无量乡。一路向南,说的是2021年5月初,也就是初夏的一个早晨,我们从曾经的蒙舍诏,即今天的巍山出发,途经南涧县城,再顺一条河谷而南,到无量乡辖区的无量山腹地一块叫做黄草坝的山地上看古茶树。路程并不远,也就是70多千米。从河谷右转上山之时,在前方约100米处,我看到了另一个也是右转上山的路口,那就是我很熟悉的到樱花谷的必经路口。这里是无量山主脉的东面,到了黄草坝古茶树下,我随意估测,樱花谷里大片的矮化密植的茶梯地,与这里的海拔相一致,也就是约2千米,南北间隔,直径距离约5千米。古茶树松散形的存在形式,一定是与种植时的市场背景有关。如此,眼前古茶树的古,只体现在它存在的年龄上。茶树是相对慢生的树种,从树腰上挂着的铁牌上的文字看,它们的寿龄有100年、200年、300年不等。这样的铁牌是云南的茶叶科研权威人士实地考证后挂上去的,我感觉可信程度较高。这种年龄的树说它古,在时间概念上,它是成立的。但是,它们的树体并不高大葳蕤,只应了我们口语说的“老得大不得”。另外,由于地面空旷,在这个季节,刚耕种过的土地上也干得没有一点点潮气,也就是说,这些古茶树所处的位置,只有温度而没有湿度。那么,茶树的老叶,一定是灰暗而憔悴的,嫩芽虽然色泽光鲜,也就显得很少。我们到这个地方参观肯定需要导游,我们的导游就是管理这些古茶树的茶人,他叫杨晓军。

杨晓军是本地人,地道的彝族汉子,31岁,个子高大魁梧。他像一只鹰,曾经从这里飞了出去,飞到远方,又从远方飞了回来。一见面他就说,先看茶树,然后到家里吃中午饭,家里人在杀着鸡了。在茶树下,他不仅介绍茶树、茶叶,也介绍他自己。他说他在县城办了个叫创汇的茶叶公司,管生产,也管销售,这1000多棵古茶树是承包来的,是他经营范围内的一部分。对于他的讲解,我由衷地敬佩,但在一个问题上,我马上和他进行了讨论。他从不同的树上摘下几片老叶,对我们这一行人讲解,说从叶形、叶脉、颜色上看,这是大叶树种,这是小叶树种。然后他又说,这些树都是从无量山西边、澜沧江西边的凤庆境内引来栽种的。

由于《蛮书》的记载,我相信唐初时的蒙舍诏所辖范围内就一定有茶树,肯定也含着今天的无量山。于是我说,今巍山的青华乡与南涧的乐秋乡紧密相连,与无量山也为南北向的同一山脉,现在都在产茶。但奇怪的是,青华、乐秋、无量山,都没有千年以上的古茶树,而有千年古茶树的那些地区,又都没有如《蛮书》一样可信的对本地茶树的记载。当时,蒙舍诏为小诏,即族群、部落的形式,80多年之后,蒙舍诏第4代王皮逻阁在唐朝支持下,灭了其他五诏,所立的政权名称为南诏国,版图比今天的云南省还要大得多,当然,这也就包括了今云南境内的所有茶山。不过,《蛮书》分明说的是蒙舍蛮,就应该专指小诏时期的较小的环境范围了。只是,不排除今天巍山、南涧的茶种都是从周边引进来的说法。这是否有可能在唐初以后,蒙舍诏范围内的茶树因种种原因,无人管理,死了又种,种了又死呢?

我们一行人中,还有只知道茶叶长在茶树上,茶树长在高山的人,其他的虽也偶尔见过茶树上的茶叶,但对茶叶的综合知识仍然知之甚少。站在这样的古茶树下,看着一对夫妇样的中年男女爬在树上采摘一个又一个嫩芽,看者自然都兴奋起来。当然,兴奋的原因还与自己亲手采了一个嫩芽,放在嘴里慢慢咀嚼时的味道有关。

同样的茶树,生长在不同的位置,就会有不同的外在表现。在相反的方向,穿过一个叫阿基苴的村庄,进入一大片绿荫蔽日的核桃林地里。同样,若干株生长在坎沿上的古茶树就显现出了不同的气势。它们树干粗壮,枝叶繁茂,嫩芽更多也更鲜亮。这些年来,我常常出没在山水间,知道凡是一伙人,如果男女混杂,那么,每到一个陌生的地方,都有一种共性现象,那就是:女人爱照相,男人爱吃饭。当许多人都忙着照相,忙着爬到树上冒充采茶人的时候,我忙着的是观察环境。这里,土壤湿润,因为树下有着青草;空气湿度高,因为呼吸特别顺畅,人会有一种空气吸入鼻腔时的兴奋感。我知道,这是种包谷不如种核桃的原因,二三十年的时间就造成了一个小环境内植物和谐共生的现象。我还想到,这里,最多300年前,一定是杳无人迹、遮天蔽日的原始森林。怪不得金庸先生的武侠小说《天龙八部》也把大理国王子段誉和神仙姐姐的邂逅放在这里演绎。当然,这里是植物恣意生长,飞禽走兽繁衍昌盛、创造美丽神话的天堂。然而,人类侵入了,砍一片森林,烧一块好地,盖起了房子,就永远地占据了这一方因人的意志而改变的土地。眼前,城市人说山村很美丽,但山村里的年轻人都往城市跑。我真希望,把这样的山村都搬到城市里去吧,把這里的土地都还给森林。

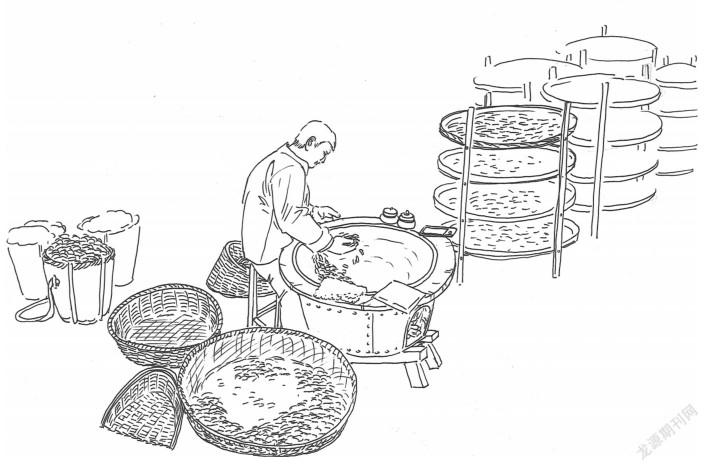

杨晓军家的那个村庄叫无量乡光明村委会丰收九社,很小,十来户人家,都被核桃树的绿荫遮掩着。进入院子,可以看出这里还是一个制作茶叶的家庭车间。院子里,摆满了簸箕,他说这是采回茶叶后马上摊凉的用具。侧房里有3台机器:搓揉机、烘干机和筛选机。有趣的是,在今天到处是机器的年代,人们又转过来,把手工制作的工艺过程捧到了一个高度。在后院里,当杨晓军把土灶里的柴火点燃之后,大家都对那口安置成倾斜状的在灶台上的大铁锅充满了好奇。特别当把半箩青茶叶倒入锅里,用戴着手套的双手去翻动的时候,所有的相机和手机都对准了那双手和那些渐渐变色的茶叶拍照。我觉得,这样的照片不足以表现这个过程的本质内涵。因为灶口在外,只有在外才能拍到火焰。灶外,离灶口3米远的地方有棵核桃树,稍矮处就有枝杈,肯定的,只有我发现了这个最佳位置,便麻利地爬了上去,用稍微俯视的角度拍出了第一层次是熊熊大火,第二层次是大铁锅和茶叶、翻动茶叶的双手,第三层次是围观客人的全景照片。杨晓军说,这个程序叫杀青,作用是封住它的有用元素,去掉苦涩味。参加这样的劳动是愉快的,一行人几乎都抢着去做这样的动作。杨晓军还说,铁锅是特制的,必须很厚才行,能积蓄热量,戴手套是必须的,否则,手上的汗味会改变了茶的味道,稍不注意,锅底还会把手烫伤。

劳动总会改变人的心情,这种传统的劳动方式,也会让人的心情“传统”起来。人们在大簸箕里搓揉杀青之后的茶叶。围簸箕而揉的人群中,当然有一个是我。我的心情里有着庄重和兴奋,有着沉静和悠远,还有着淡淡的苦涩和浓浓的诗意。杨晓军说,这个过程的意义是让其中的水分和元素均匀,是条状成形的关键。

我在杨晓军家的饭桌上说,在家乡的山区农村,还有一种茶喝得很有仪式感,成为今天民俗文化中的精品节目,常常呈献给外来的佳宾,这就是对《蛮书》记载的烹茶方法的延伸和升华。蒙舍诏至今,时光漫漫,生活在这块土地上的各族群众物质生活是贫乏的,但是,大凡起房盖屋、嫁女娶媳,待客时都少不了三道茶。三道茶讲究的是先苦后甜三回味。敬给客人茶时,主事的都会高喊一声:看茶。沾了爷爷、奶奶的光,幼时跟随去做客,我也能得到同样的待遇。不同的是,第一道是又苦又涩的生茶,我喝了一口就吐出来,爷爷在我头上打了一下说:“必须喝掉。”当然,我最喜欢喝的是第二道茶,是香喷喷的烤茶,里面有红糖、核桃仁片和爆米花。第三道叫回味茶,也是生茶,杯面上会浮着一两粒花椒,生姜片和肉桂片是看不见的,一定是留在了茶壶里。长大后我才知道,花椒香麻性温,生姜辛辣性中和,肉桂香甜性温热。这里,茶叶性偏寒,但几种物质加在一起烹之,就有了驱寒去火、暖胃生津、醒脑提神之功效,且滋味多重,寓意深远。

茶已成为一种文化。茶文化是由茶人,即与茶有关的人创造的。饭桌上,我们还被茶人杨晓军身上的与茶环境紧密相关的文化现象所感动。因为他用一片嫩绿的茶叶贴在唇边,吹出了一种让我们陌生而又悦耳的声音,那是无量山的水声、风声和鸟声。放下茶叶,他用略带彝味的语调唱出了本地的山歌和他自创的歌曲。缘于此,我为他写了一首小诗,亦想与他合作,做些修改后用作歌词。小诗名为《一片茶叶》。正文如下:

一片茶叶/在晓军嘴里/吹出无量山的声音/一片茶叶/在我嘴里/嚼出无量山的味道/一片茶叶/在神仙姐姐手里/把人间的恩怨情仇/烹成天上的琼浆玉液/一片茶叶/是无量山的秘药/让神仙也迷失了自己/在森林中浑然千年

这些年来,在茶叶市场上,古树茶最为走俏。在杨晓军家里,我品尝了几种茶品之后,认为它的价值就在于吸纳了更多的天地精华,积淀了更多效法自然的基因,并且在制作中还原了许多土法程序。如此,无量山的土地上生长出来的古树茶,用无量山的泉水烹之,遇上如我一样的怀古之人,自会有一种天人合一的飘然情韵。

我的家乡巍山,就是当年蒙舍蛮生活的最中心的地方,是南诏国的发祥地。因此,离开无量山之后,我想我应该到县城西边的青华山乡去,到深山密林中寻找古茶树,若能寻得一株两株,必得采些鲜叶回来,不做任何加工,只按《蛮书》上说的,加椒、姜、桂而烹之,然后,用心体会当年蒙舍蛮口中的味道,看看能否生出些气吞山河的豪情来。