过渡型成果导向教学设计探索

——以“食品生物化学”课的教学设计实践为例

杨 敏,陈秀虎,皮晓娟,陈新苗,李小红

(清远职业技术学院a.食品药品学院;b.护理学院,广东清远511510)

成果导向教育(Outcome Based Education,简称OBE)是一种以学生的学习成果为导向的教育理念,认为教学设计和教学实施的目标是学生通过教育过程最后所取得的学习成果[1]。该理念是斯派迪(William G.Spady)于1981年创设,其基本原理是:所有学习者均成功(Success for All)[2]。OBE在应用层面上有三种类型:传统型OBE重视专业技能及其结构性表现;过渡型OBE强调非结构性表现与高层次能力;转变型OBE聚焦生活角色能力以及复杂角色绩效。过渡型OBE既克服了传统型OBE过于注重内部的、狭隘的学习成果弊端,又有效解决转变型OBE在实际教学设计与实施中的复杂性和难操控性问题[3]。因此,在现阶段采用过渡型OBE重构教育思想、教学理念和教学设计能较好地适应我国目前的“三教”改革需求。

OBE理念的反向设计,是指课程设计从顶峰成果(培养目标)反向设计以确定所有迈向顶峰成果的教学的适切性,教学的出发点不是教师想要教什么,而是要达成顶峰成果需要什么[4]。2019年上学期,按照该理论,以学生学习“食品生物化学”能取得的学习成果为导向,以珠三角食品企业的加工与检验岗位为背景,结合清远食品企业的生产实际,依托合作企业的岗位职业能力分析,以形成正确的“三观”为立德树人的基本素质需求、满足岗位基本操作规程为基本专业技能需求、具备分析解决岗位专业问题和个人成长的专业知识为基本的专业知识需求,开展了课程教学改革。在合作企业的大力支持和配合下,经过3年的探索实践,课程建设取得了初步成效,2020年立项为学校精品在线开放课程,经受了2020年新冠疫情特殊情况的教学考验,得到学生的一致好评,收到了预期效果。在2021年职业院校技能大赛教学能力比赛中荣获学校专业一组一等奖,广东省专业一组三等奖。

1 课程设计总体构思

“食品生物化学”是食品专业群的专业基础课,针对食品质量与安全和食品生物技术两个专业设计教学。第一,课程教学需求点的确定;第二,以岗位职业能力分析为基本依据,确定课程教学框架和主体内容;第三,通过学情分析,确定教学重点与难点;第四,课堂教学设计,分析解决教学重难点的方法与手段;第五,教学的多元分层评价,课程教学内容、教学设计和教学方法进行反馈调整,形成持续改进的循环机制。以清远职业技术学院2020级食品质量与安全专业1班为例,进行“食品生物化学”基于过渡型OBE理论反向设计的探索与实践。

2 教学需求分析

为了实现最佳的学习效果,并且最大程度地消除课堂中的干扰因素,我们必须让学生明确社会对他们的期望和要求。反向教学设计就是从教学需求分析开始,然后明确培养目标、教学内容、教学策略和教学效果评价与改进等。

教学需求分析是以岗位职业能力分析为基础,以岗位职业生涯发展需求为背景,按照大小次序分为国家发展需要、产业发展需求和个人发展期望三个层次,其中,国家发展需要排在第一位,个人发展期望应基于产业发展需求并服从国家发展的需要。

2.1 国家发展需要

国家发展需要是包括方方面面的一个复杂宏大系统,而且需要精神引领[5],因为只有我们对国家、对历史、对民族文化、对人生有正确的认识和理解,才能激发起爱国、爱家、爱人民的民族情感,肩负起最神圣的职业责任。对课程教学而言,国家发展的第一需要是课程教学要承担“培根铸魂”的教育职责,为社会主义事业和建设培养红色接班人,解决“为谁培养人”的问题,即实现正确的精神引领,是课程教学的素质目标设计的基本依据。具体设计方法是基于岗位职业能力分析,将社会主义核心价值观与企业文化相结合,融入爱岗敬业、精益求精的现代工匠精神,学生树立正确的“三观”,在平凡的职业岗位实现为人民服务的人生价值,确保我国社会主义事业不变色、不褪色和不变味。

在课程素质目标设计时,采用岗位技能、专业知识与思政劳动教育一体的设计方式。第一,挖掘课程中蕴含的思政元素,如马克思主义哲学原理、民族优秀文化;在学习蛋白质性质时,蛋白质胶体颗粒是否带电、带何种电荷,是由蛋白质本身(内因)和外界所处溶液的pH值(外因)决定的,让学生明白“内因是事物变化的根据,外因是事物变化的条件,外因通过内因而起作用”的辩证道理。第二,典型的学科与生产案例,例如引入1965年我国首次在世界上人工合成结晶牛胰岛素的故事,使学生增强民族自信;再如,通过引入2008年的三鹿奶粉三聚氰胺事件,增强学生的职业道德与责任感。第三,结合企业文化和岗位发展需要,融入形势政策精髓如爱岗敬业、现代工匠精神、食品检验的安全意识、节约意识和环保理念等。

2.2 产业发展需求

在实际课改中,是基于区域食品行业发展水平,选择未来具有良好发展前景的生产技术岗位,开展岗位职业能力分析,设计课程教学的能力目标与知识目标。例如,在蛋白质教学单元,以大豆多肽生产为背景,选择生物发酵技术与产品检验岗位,设计课程教学项目“利用低温脱脂豆粕生产大豆多肽”。

2.3 个人发展期望

个人发展期望是指基于专业岗位的个人事业发展期望,实现个人发展期望所需要的专业技能与知识储备。这种技能与知识储备涉及的范围很广,课程教学设计主要涉及两个方面:一是特定的职业情景,让学生利用学到的知识和掌握的技能解决特定的问题,对学生就业岗位所需要的专业技能进行应用训练;二是以现有岗位所需求的知识为基础,按照学科逻辑进行系统规划拓展,冲破“岗位需要什么就教什么”的狭隘课程设计思维,给学生持续发展的引导。

3 教学内容选取

3.1 教学内容选取依据

选取课程教学内容的主要来源有三个,一是按照国家发展的需要,选取思政劳动教育内容,进行系统设计,融入课堂教学过程。教学内容选取的根本来源是高校思想政治理论课,重点是思想道德修养与法律基础、马克思主义哲学与毛泽东思想体系。主要目的是将思政理论与专业结合,使之具体化,专业课程思政教育与思政课程教育形成协同教育效果。二是满足就业岗位发展需求,即达到岗位要求的用人规格,以及岗位职业资格技能证书的考证内容。本课程选取的是“粮农食品安全评价职业技能等级证书(高级)”考证内容。三是个人期望对专业技能与知识的需要。

3.2 教学内容选取方法

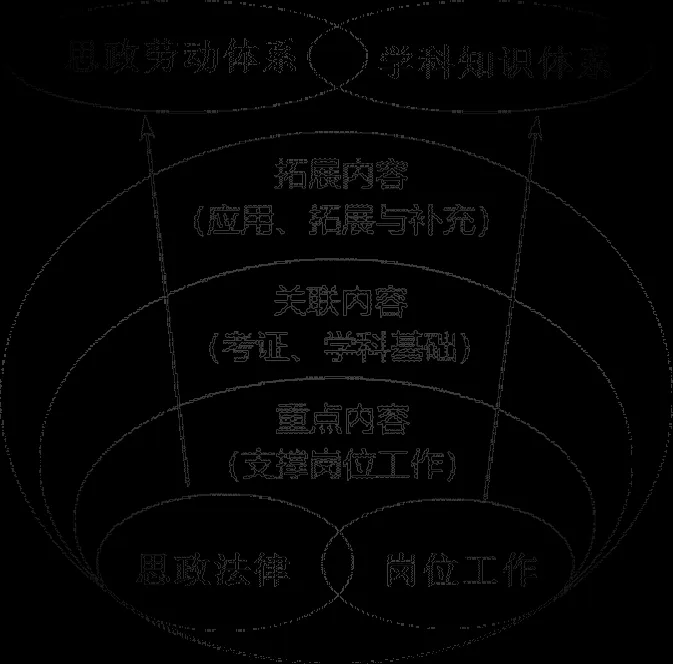

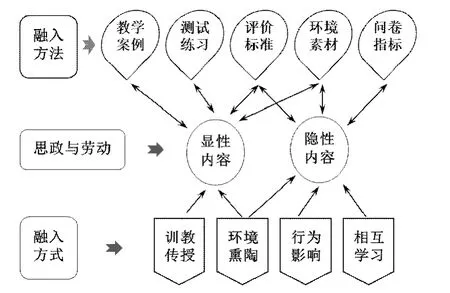

首先,根据国家发展需要分析,习近平在2016年全国高校思想政治工作会议上提出“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”[6],挖掘课程蕴含的思政劳动教育内容、融入思政课程教学的相关内容,并结合企业文化形成课程教学的素质目标;然后,依据岗位职业能力分析,选取教学主体内容,其中支撑岗位工作的内容为重点内容。增补粮农食品安全评价职业技能等级证书(高级)考试和补充参考教材的相关内容(重点是考虑个人发展期望),形成相对完整的专业知识体系,最终形成课程知识体系与思政劳动教育体系偶联、育人与教学一体化的教学内容,如图1。

图1 课程知识体系与思政劳动教育体系偶联、育人与教学一体化

3.3 教学模块内容实例

以蛋白质模块为例,设计教学过程。根据企业真实生产项目——大豆多肽的生产,设计教学项目。其基本工艺流程是:初识食品中的蛋白质→提取蛋白质→检测蛋白质→酶解蛋白质→精提酶解产物→评价产品营养价值。该教学模块由8个教学任务组成,如图2。

图2 基于岗位、整合考证内容、融入思政与劳动的教学内容设计

4 授课学情分析

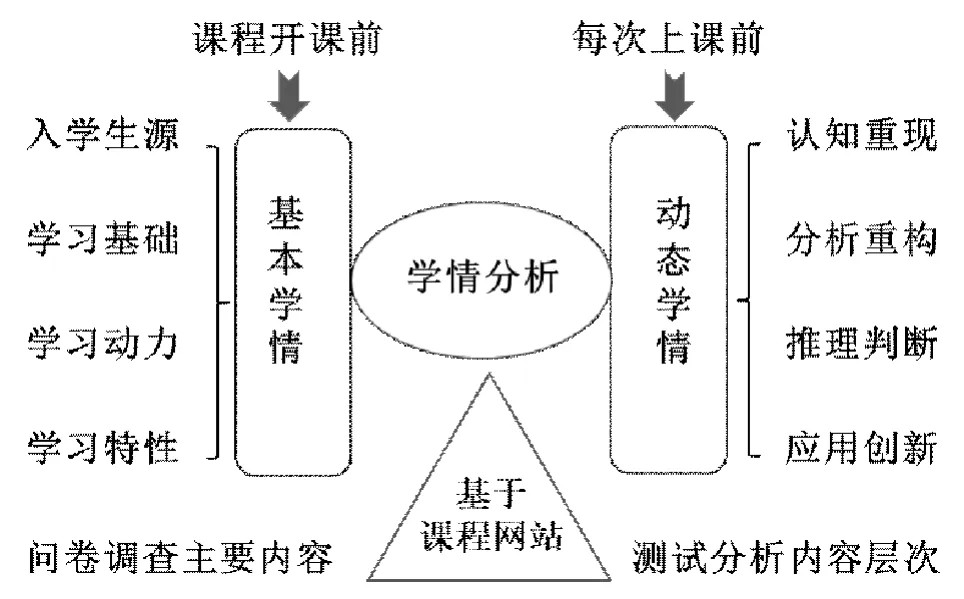

学情分析分为两部分,一是开课前的基本学情分析,二是每次课前的动态学情分析。学情分析的基本路径、方法、内容和层次,如图3。

图3 学情分析的基本路径和方法,主要内容与层次

4.1 基本学情分析

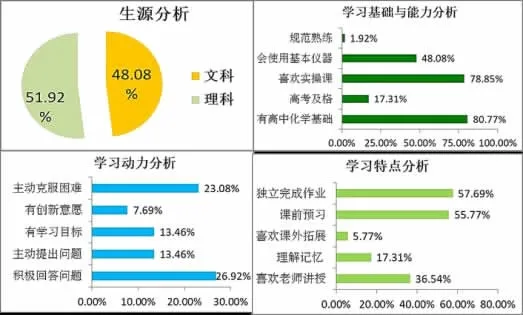

基本学情采用的是问卷调查分析。问卷设计20个问题,分为四个方面:入学生源、学习基础、学习动力和学习特点。依托超星平台课程网站,对2020级食品质量与安全1班发放问卷53份,收回52份,有效回收率98.11%。结果显示,生源文科与理科比为25:27;基础较差、能力较弱、对直观认知感兴趣;学习动力不足、主动性较差;习惯听老师讲课、死记硬背,学习效率偏低,如图4。

图4 2020级食品质量与安全1班基本学情问卷调查结果分析

4.2 动态学情分析

动态学情分析是指在教学过程中,对学生学习能力与习惯的动态变化情况分析,主要依托课程网站对上一次课的巩固练习和该次课的课前基础测试进行分析。测试内容有“四个层次”:其中低阶教学目标包括基础知识与基本技能的记忆重现两个层次,高阶教学目标包括重点内容的分析重组、推理判断和拓展创新两个层次。根据动态学情分析,及时调整教学策略,为每一位学生的成长助力,让所有学生都能在学习过程中有不同程度的提升,让“增值教育”最大化。

1)平时成绩、试卷考试和实践考核结合。平时成绩根据考勤、作业、上课听讲、回答问题几个方面对学生进行考核。将这三部分分别打出成绩,按规定好的比例算出最后百分制的课程考核成绩,形成最后的考核成绩。

5 课堂教学设计

课堂教学设计的核心是利用现代多媒体技术设计教学的职业情景,辅助教学,降低教与学的难度、提升教与学的效率,全面实现既定的课程教学目标。

5.1 基于岗位学情一体,处理重点与难点

5.1.1 确定教学重点与难点的方法

“四点”法认定教学重点:岗位工作的关键点、形成单元知识体系的起点、拐点和连接点为教学重点。“双重”分析法确定教学难点,学情分析中学生欠缺的基础知识或技能,即学习短板难点。内容分析中学生学习有困难的内容,即学习内容难点,主要是形态微观、结构复杂和寓意隐蔽的内容;需要逻辑推理、比较分析和综合判断等高级思维的抽象知识。

5.1.2 “补、融、练”三位一体化解法

三位一体化解法是:“补”是补短板、缓坡度;“融”是融入现代信息的模拟动画、微视频、仿真模拟等技术,实现教学重难点内容的多视角观察、立体透视、直观过程演变等,使难点化解、重点突出;“练”依托课程网站,实施多维度、多层次综合训练,化解难点、突出重点。本单元目标测试结果显示,重点知识掌握率97.5%,教学难点内容题目正确率为87.5%。设计方法与效果如图5。

图5 基于岗位与学情,“补、融、练”一体破解教学重难点方法与效果

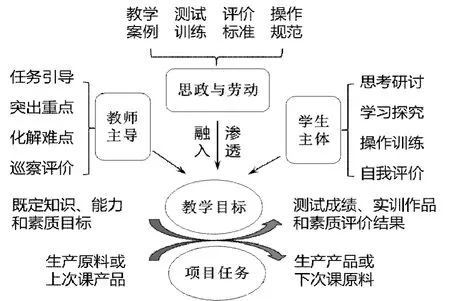

5.2 融合校企文化育人,坚守立德树人之本

校企文化融合是以社会主义核心价值观为基础,将企业文化转化为蕴含思政与劳动教育元素的教学内容或教学管理手段使之融入教学过程,实现树人的教育效果。显性内容主要是以教学案例方式融入,并转化成可测可评的练习题目。隐性内容主要将其转化为评价学生行为活动的指标融入训教过程,学生参照指标互评与自评,具体的操作路径如图6。例如,按照企业8S管理规范要求,将清洗仪器、清洁台面和正确摆放药品等具有劳动元素的内容编制为实训室管理评价标准。学生按照该标准相互评价、相互监督,进而形成自我约束、自我管理的劳动教育机制。

图6 全过程、多路径融入思政、渗透劳动的路线图

5.3 基于课程项目授业,担专业育人之责

在课程实施过程中,以实现课程教学标准作为课堂教学的“刚性”任务:即让学生取得什么样的成果;依据学情分析、教学内容,采用理实交替、灵活多样的教学方法与手段作为课堂教学的“柔性”策略,即以学生为中心,帮助学生获得预期成果,两者刚柔相济。在完成课程项目任务的过程中,渗透思政与劳动元素,实现教学目标,担起专业育人之责,如图7。

图7 基于项目,教、训、育一体,刚柔相济的课堂教学模式

6 教学反馈改进

教学评价反馈是成果导向教育的重要环节,具有多重作用。反馈评价的基本标准是国家发展需求、产业发展要求和个人发展期望三个需求目标的实现程度,基本方法是基于课程网站与信息化技术,主要采用网上测试、在线调查等现代方法与手段。

6.1 课堂教学效果评价

教学效果评价的基本目的是检验课程教学的素质、技能和知识目标的实现程度,并根据实现情况调整教学策略、改进教学方法与手段,形成教学方法不断提升的循环机制。采用的主要方法是依托课程网站,以实现教学目标为导向、以学生的学习过程为主线,实施“多方位”“多层次”的动态评价。“多方位”是指教师、小组互评以及学生通过各种方法、从不同角度对训教过程进行评价;“多层次”是将教学目标分为4个层次,其中1-2层次是测试重点,约占85%,3-4层针对兴趣特长生,目的是分析教学目标实现程度,具体设计如图8。

图8 基于课程网站多方位、多层次的教学过程动态测评体系

然后,依据网站平台的数据收集、分析功能,对动态数据进行全面的诊断分析,包括设计、内容、过程和训教主体(教师与学生)存在的问题。在整个课程的训教过程中,每次课后必须小结,及时调整,形成一个训教过程的评价、改进、实施,再评价、再改进,螺旋持续提升的良性循环。

6.2 教学需求满足度评价

教学需求满足度评价的重点是国家发展需要与产业发展需求的满足程度,依据评价结果调整课程教学目标、修订教学内容、改进教学方法与手段,形成教学目标与教学内容的与时俱进和提升循环。评价的主要方法与手段是设计调查问卷,利用现代信息技术,实施线上问卷调查,课程任课老师集体分析,及时调整。一般两年评价一次。

总之,课程教学改革与实践具有多个渠道,有不同的方法与手段。3年的探索与实践表明,过渡型OBE理论的反向设计适合于”食品生物化学”教学,但不能局限于理论的条条框框,要把握理论的精髓,结合实际情况灵活运用。