基于全周期治理理念的广东连南瑶族自治县自然灾害的治理

黄一洁

(广东技术师范大学管理学院,广东广州510665)

自然灾害是人类社会起源之时便面临的外部挑战,具有破坏人类生活和生产的危害,需要人们加深对它的认识、应变。民族地区是自然灾害多发区域,灾害种类多、分布广、发生频率高,威胁了当地人民群众生命财产安全。连南瑶族自治县具有鲜明的瑶族文化特色,应当借鉴全周期治理理念,构建当地全过程的自然灾害治理模式。

1 发端:“全周期治理”于自然灾害治理之普适辨析

2020 年习近平总书记在湖北武汉视察时提出“全周期管理”,强调城市治理的全过程管理思路。自此,“全周期管理”“全周期治理”理念逐步在城市治理领域发展丰富。“全周期治理”的理解必须借助产品全周期治理的理解,1966年蒙德·弗农在《产品周期中的国际投资和国际贸易》一文中首次提出全生命周期理论[1]。迈克尔·格里夫斯提出,产品全生命周期是一个集成的、信息驱动的方法,涵盖了从设计、制造、配置、维护、服务到最终处理的产品生命周期的所有方面[2]。城市“全周期”治理应当结合具体的治理领域理解,如黄建提出我国城市社会治理应以生命体、有机体的视角,树立全周期管理的理念并将其落实到城市规划、建设和管理的全过程[3]。刘锋提出,以“全周期管理”思维推进城市现代化治理,就要推进党建引领,坚持系统治理,强化源头治理,秉持服务至上,提升治理能力[4]。社会治理领域的“全周期治理”主要探究治理的精华化、系统化与专业化,结合具体治理领域进行模式构建。连南瑶族自治县自然灾害治理应当结合“全周期治理”理念,融合连南瑶族民族特色,构建“灾前-灾中-灾后”一体化的治理模式。

因此,“全周期治理”运用至灾害治理能够构建体系化、科学化、精准化的灾害治理模式。民族地区自然灾害“全周期治理”是一个全过程覆盖的,遵循民族地区的发展规律与治理逻辑,把握治理的整体性与周期性,最终采取与社会治理相一致又具有针对性措施的治理模式。自然灾害“全周期治理”具有三大特点,一是“全”,即为全过程。自然灾害治理应当全过程覆盖,兼顾自然灾害的灾前、灾中和灾后三个环节,实现统筹管理。二是“周”,即为周期性,以整体性、周期性的思路探索治理路径。自然灾害“全周期治理”的“周”需要考虑各个要素,需要考虑治理涉及到诸多要素,推动当地社会环境的整体优化。三是“期”,即为阶段性,以特殊性、具体性的思路开展治理工作,根据每个阶段的工作特殊性开展灾害治理工作,针对具体问题进行具体分析。最终通过要素全涵盖、系统运转实现灾害全过程治理,以确保灾害治理的推进(参见图1)。

图1 民族地区自然灾害治理逻辑图

2 连南瑶族自治县自然灾害治理基本情况:来自田野调查的数据

从古代社会至今,连南一直是自然灾害频发的地域,严重影响当地的社会生活。连南主要的自然灾害有:水灾、旱灾、大风等,灾种数量多、影响复杂。基于此,亲自前往连南瑶族自治县进行田野调研,深入连南各个乡镇进行田野调查,以便挖掘连南当地自然灾害治理之道,细剖现存的问题以及提出相关对策。

连南瑶族自治县一直深受自然灾害的影响,《连南县自然灾害概况》一书详细记载了从古代到2008年的自然灾害事件,具体生动记述了连南瑶族人民与自然灾害“相处”的故事。连南地区以山地、丘陵为主,天气为亚热带季风气候,集中性地降水容易加大自然灾害的破坏力。基于此,当今连南政府一直致力于灾害治理工作,治理成效显著。连南以林业生态建设为重点,通过实施连南生态修复,筑牢连南的生态安全屏障,提升生态系统质量和稳定性。具体而言,连南根据当地的地质灾害,从技术、组织等多方面开展灾害治理工作,增强科学治理性,尽可能提升当地群众防灾减灾的能力,并取得显著的效果。2018年后严重影响当地社会环境的自然灾害数量明显减少,“现在很方便了,也没有什么自然灾害,还是很满意现在的生活”。其次,连南瑶族自治县自然灾害治理具有鲜明特色。连南是历史悠久的传统瑶乡,当地风俗文化、服饰建筑具有鲜明的特色,瑶族风情十足。政府紧抓这一特色,将地质灾害与文化开发相结合,制定“生态与文化立县,全面高质量发展”的发展路线,构建特色瑶乡生态县。同时,结合特色旅游业,坚持生态农业与特色旅游同步发展,以环境建设统筹推动“特色农业生态镇”工作,打造连南绿色生态品牌。

3 连南瑶族自治县自然灾害治理具体做法

连南政府根据自然灾害特点,探索当地灾害治理的具体做法,大致如下:

第一,统筹管理推动灾害全过程治理。连南政府高度重视灾前预警建设、灾中应急和灾后重建工作,建立地质灾害调查排查制度、地质灾害巡查核查制度等,全过程覆盖实现灾害治理全过程治理。同时,结合人居环境整治工作,完善连南基层基础设施,以保障灾害治理工作的开展。近一年,连南当地以饱满的热情和昂扬的斗志积极推广人居环境整治的实际行动,“拆”“治”融合,构建连南人居环境整治“新景象”。

第二,各级政府纵横联动开展灾害治理。连南当地政府纵横联动实现自然灾害协同治理。以连南大坪镇治理地质灾害为例,镇级层面成立大坪镇地质灾害应急指挥部,在遇紧急状态、临灾、发灾时启动应急预案,负责组织疏散人员、抢险救灾等工作。在行政村层级,成立“地质灾害防治工作领导小组”“地质灾害抢救分队”,负责小型地质灾害应急处置工作,落实地质灾害汛期值班制度、险情排查制度等具体措施。连南大坪镇政府通过纵横联动推广地质灾害协同治理,并制定了《大坪镇突发地质灾害应急预案》《大坪镇牛路水村古里更山体滑坡应防预案》《大坪镇大古坳小学应隐患点防灾应急预案》等,通过纵横联动具体指引各级政府地质灾害治理工作的开展。

第三,灾害与生态治理推动绿色发展。连南基于国家重点生态功能区的定位,秉承“绿水青山就是金山银山”的理念,坚持绿色发展之路。具体而言,连南当地将灾害治理与生态治理实现双向联动,以灾害治理具体工作推动当地生态环境建设。例如,连南当地重点开展生态移民工作、重点加强生态气象的监测预报、重点建立自然灾害、生态环境数据库等具体工作,改善人居环境、加强环境综合治理,合理规划连南乡村环境。同时,结合当地自然环境特色,建构万山朝王国家石漠化公园和瑶排梯田国家湿地公园两个国家级公园,并打造连南生态环境旅游点,打造绿色旅游模式。例如,以连南寨岗镇寨南片区、大坪镇大古坳、大掌梯田等为代表的乡村生态游,构建自驾游的精品路线。

基于连南瑶族自治县的具体做法,连南自然灾害治理获得较大的成效:

第一,推动灾害的全过程治理,有效降低灾害影响力。自然灾害治理逐渐转向“全过程”治理,通过灾前预警、灾中应急、灾后重建统筹管理,构建全过程灾害治理体系。大坪镇大展村一村民说“近些年的自然灾害少了很多,我们生活稳定很多了,以前夏天真的需要注意天气,大半夜经常要起来避灾”。因此,“全过程”自然灾害治理体系能够有效降低自然灾害的影响,通过灾前预警及时监控自然灾害发生的概率,通过灾中应急措施快速、高效完成救援行动,通过灾后重建科学规划环境。最终,通过“灾前-灾中-灾后”三阶段统筹管理,推动自然灾害“全过程”治理,有效减少自然灾害的破坏力。

第二,落地基层灾害治理,提升基层群众灾害治理意识。长期以来,连南深受自然灾害的影响,给当地群众日常生活带来了极大的困扰。通过多方面治理措施,有效地增强当地群众自然灾害防治意识,提升当地群众的自然灾害应对能力,一定程度上提升了基层灾害治理的“韧性”。具体而言,通过对自然灾害的宣传、灾害应对的演练等具体活动,增强汛前的防灾能力和灾中的应急应对能力。

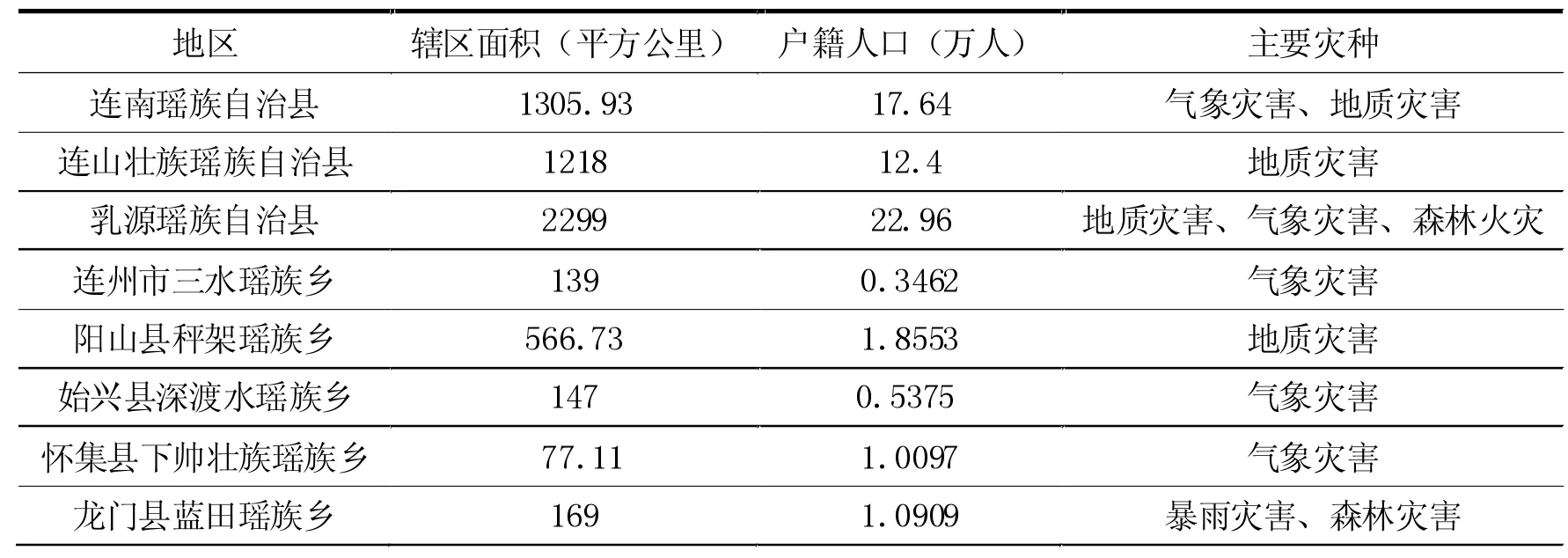

第三,开展灾后重建措施,构建连南特色瑶族风情家园。连南瑶族自治县辖区面积1305.93平方公里,主要受气象、地质灾害影响(具体如表1所示)。全县辖区内有7个镇,分别为三江镇、寨岗镇、三排镇、大麦山镇、香坪镇、大坪镇、涡水镇。瑶族分布于全县面积88%的山区,全县户籍人口176445人,其中瑶族98506人,占总人口的55.83%,瑶族文化风情鲜明。合理开展灾后重建措施,能够结合当地瑶族风俗文化,重新构建连南乡镇中的特色文化环境,彰显连南特色排瑶风情。

表1 广东省民族地区主要地区的基本情况①参见国家统计局,http://www.st a ts.g ov.cn/,2021年4月8日访问。

4 连南瑶族自治县自然灾害治理问题分析

连南自然灾害治理过程中也出现了一些问题,“全过程”治理模式运行不成熟,主要是灾前预警准备不完善、灾中应急响应不及时、灾后恢复重建不细致等问题,具体内容如下:

第一,灾前预警准备不完善。这主要是基层灾前预警机制不成熟,即乡镇层级的预警不完善,主要表现为日常预警监测信息传播不恰当、基层预警设备配给不充分两方面。连南自然灾害的发生更多受阶段性、突发性的天气影响,具有不可控性。连南乡镇主要居住中老年年龄段人群,不擅长使用现代通讯设备,沟通交流以当地瑶语为主。基于如此情况,当地的预警信息传播方式在基础群众层级产生了不理解的现象。灾害性预警信息发布机制日趋完善,但未能得到当地群众的理解与支持。就如连南大坪镇大掌村一村民所言,“他们半夜来敲我们的门,结果啥事情都没有,这是让人睡觉吗”。其二,灾害预警设备配给不充分。根据调研可知,仍有部分人居住在连南的高山深处,生活环境具有一定的危险性,这部分人自身不太愿意搬离原住所,不会讲普通话,年龄较大,行动不便。基于此,需要工作人员亲自前往高山深处通知,但由于基层设备不足,当地工作人员更多是使用自身的出行设备,自备“雨衣”“摩托车”“电筒”等设备。因此,在实际运转中,基层治理工作仍需继续重视,需要改变治理的“琐碎性”现象,加大物质资金支持,保障预警工作的基本物质需求。

第二,灾中应急响应不及时。具体而言,主要是应急救援不及时、临时安置不配套。其一,应急救援不及时,具体指应急救援专业性缺乏。据调研可知,连南县应急管理局成立时间较短,自然灾害治理经验欠缺。如连南瑶族自治县应急局救援队工作量大,队伍前身为消防队,森林火灾的救援工作经验丰富,其他自然灾害救援经验缺乏。连南矿山救援队伍部分情况下也参与自然灾害紧急救援,主要负责矿山开采事故领域,相关的工作经验更少,专业性仍待增强。同时,部分乡镇也配套了村级的救援队伍,主要成员是各村的村民们。但这些队伍的专业性也不足,缺少相关培训的机会。其二,是临时安置不合格,主要指自然灾害当期的安置条件。据调研可知,现连南各个乡镇临时安置场所为当地的村委会,提供短期的休憩场所。大坪镇大展村的地质灾害临时安置点便是废弃的旧小学,配套简单,只能满足最基本的生活需求。因此,连南自然灾害临时安置条件仍待改善,应及时满足受灾群众的需求。

第三,灾后重建恢复不细致。具体表现为规划不合理、激励不显著。其一,基础规划不完善。据连南大坪镇大展村村民反映:“我们大展村由于地形地势的原因,根本很少有较平坦的地能够让我们迁下来,所以有些人就直接削坡建房,也是没办法的办法,肯定存在很大的危险性”。地理环境的特殊性,更需要政府部门的指引、管理,通过科学规划进行重建与恢复,合理使用、复垦土地等,既减少土地荒废、浪费现象,更保护土地。自然灾害恢复重建过程中忽视了民族地区民族文化要素,未能以民族特色、生态特色、地质特色进行重建与恢复,未能以乡村振兴的目标进行规划。其二,激励不显著。长期以来,自然灾害治理的评估主要通过事后责任追究实现,重惩罚轻奖赏。查阅文件可知,连南灾害奖赏对象更多是政府职能部门工作人员,主要通过宣传的方式对治理工程中表现优良的工作人员的事迹进行传播。不仅缺少物质方面的激励,也缺少对基层群众的激励,难以激发全体人员的治理积极性。

5 民族地区自然灾害治理对策建议

结合上述问题论证,民族地区自然灾害治理可以从以下方面制定切实可行的对策。

第一,完善前期预警准备工作。前期预警需要完善日常预警监测体系,丰富监测信息的传播方式。针对连南瑶族自治县的居住情况,一方面建立手机短信、喇叭等信息传播方式,一方面需要加强基层群众灾前防灾的意识,借助传统的瑶族文化进行宣传。具体措施上,可以通过当地“瑶老”对灾前预警工作进行宣讲,其次结合当地山歌、谚语、瑶话等民族文化元素丰富灾害治理的相关知识,构建当地特色的灾前预警体系。前期预警需要增加预警配给物资,主要强化工作人员的工作设备。具体而言,基层乡镇应当配套适合出行的交通设备、夜晚出巡装备、雨天出行保护装备等,以保障灾害预警工作的开展。其中物资的数量需要结合当地受自然灾害影响的情况进行配给,同时结合当地特色的瑶族物资,如结合特色瑶药资源最低成本、最高效配套物资。灾前预警工作需要充分结合当地瑶族人民勤劳、勇敢的民族传统精神,宣传瑶族传统中勇敢面对自然灾害的传统美德,强化个体的预警能力。

第二,优化灾中能动应急。针对应急救援不及时、临时安置不配套的问题,建设一支过硬的救援队伍、优化临时安置环境。具体而言,强化当地紧急救援力量,一方面通过技能培训、演练学习等方式提升连南当地专门救援队伍的能力,保障最基本救援工作的开展。一方面需要打造村级紧急救援队伍,实现最快参与紧急救援。同时对当地救援队伍进行多样化的培训和演练,强化传统力量的救援专业性。优化灾中应急还需要提高临时安置。根据各个乡镇受自然灾害影响的程度,增加适当数量的临时安置场所、安置物资。具体而言,需要根据当地地理情况,将荒废的场所改造成临时的安置场所。灾中应急的安置物资需要满足最基本的生存需求,覆盖医疗、食用等方面,保障应急临时安置的需求。灾中应急培训要宣扬连南瑶族人民团结友爱、众志成城的民族传统精神,弘扬瑶族民族不畏艰辛、机智勇敢面对自然灾害的传统美德,展现连南瑶族风范。

第三,促进灾后绿色重建。针对灾后重建恢复不细致的问题,应当从重建规划、灾后激励促进灾后绿色重建。最重要的是需要以人民需求建构适宜生存的环境,当地政府需要主动指引重建的方面,重视瑶族传统民族文化要素,从基础设施重建与文化环境重建两方面建设。民族地区灾后重建恢复的过程需要重点宣传每次自然灾害发生过程中连南瑶族人民勇敢的行为,以文字、文物等方式记录传承。灾后重建还需要重视双向激励。双层激励既强调物资精神两方面的激励,也强调对政府职能部门和工人人员的两方面激励。在物资激励层面,对自然灾害全过程治理具有贡献的成员进行物资、资金的奖励,需要重点鼓励当地瑶族人民勤劳勇敢、不惧困难的民族精神。结合连南瑶族自治县的瑶族民族特色,如推荐连南瑶族自治县当地“瑶老”身份准入机会、在连南每年耍歌堂的大型活动中进行嘉奖与宣传,以保障自然灾害法治工作顺利开展。

6 结束语

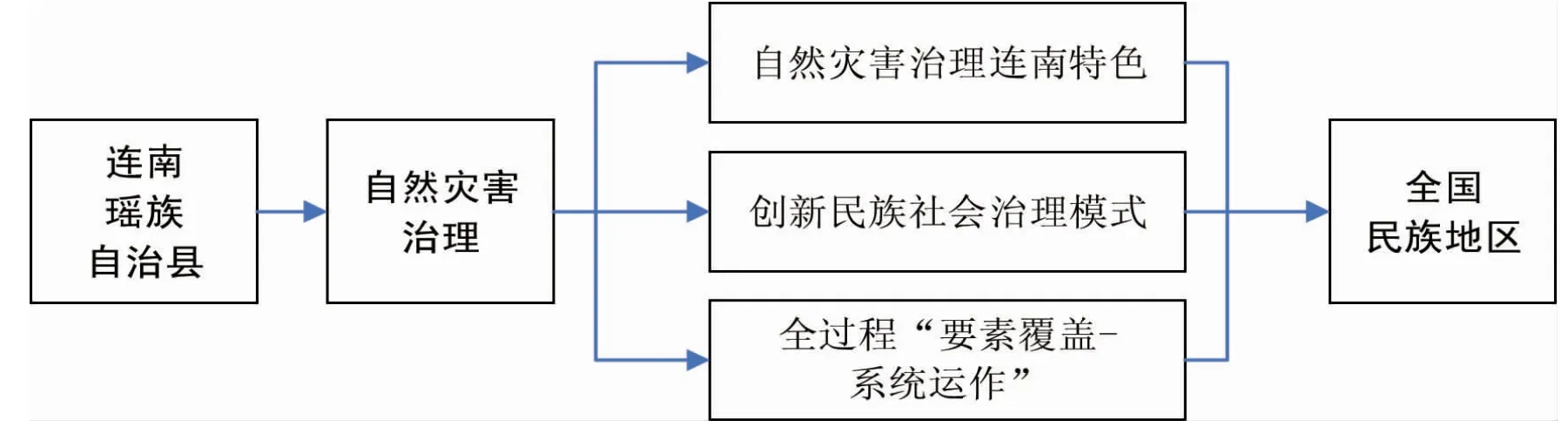

综上所述,本文提出以下观点:第一,以连南为样本挖掘自然灾害治理的连南特色。连南地区各类自然灾害频发,深度影响了当地的社会生产生活,“全过程”治理的模式能够提升基层灾害治理水平,有效改变基层自然灾害滞后的现象。第二,深化全过程“要素覆盖-系统运作”治理特征。全周期治理理论最初主要运用于工业产品设计、产品经济分析、行业经济分析等领域,以全周期治理理论实践于自然灾害治理方面,为全周期治理理论诠释公共事务管理提供了样本,拓宽了全周期治理的诠释范畴,总结出“要素覆盖-系统运转”的全过程治理模式。第三,以自然灾害治理为视角创新民族社会治理模式。共性个性结合创新自然灾害治理模式。这里强调的是自然灾害和各类自然灾害的个性与共性的分析。民族地区具有特色的民俗文化,自然灾害治理也必须立足当地的特色,全过程治理突破传统“重效率”的追求,从区域发展的整体要素,推动社会发展的经济、文化等各个方面良性运转,能够推广至全国少数民族聚居地区(参见图2)。

图2 连南瑶族自治县模式的经验推广图