父母体罚对智力障碍儿童同伴交往问题的影响:认知灵活性的中介及母亲受教育程度的调节

孙圣涛 曹雅静 史斐

摘 要 为探讨父母体罚对智障儿童同伴交往问题的影响及作用机制,采用问卷法和实验法对107名7至15岁智障儿童及其家长进行考察。结果表明:(1)父母体罚和智障儿童同伴交往问题呈显著正相关。(2)认知灵活性在父母体罚与智障儿童同伴交往问题的关系间起中介作用,父母体罚会降低智障儿童的认知灵活性,进而增加其同伴交往问题。(3)父母体罚经由认知灵活性影响智障儿童同伴交往问题的中介作用的前半路径受到母亲受教育程度的调节,母亲高受教育程度会降低体罚对认知灵活性的消极影响。

关键词 父母体罚;同伴交往;受教育程度;认知灵活性

分类号 B844

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2021.11.007

1 引言

父母体罚是父母为了让孩子产生疼痛体验而对孩子实施的物理惩罚。自古以来,体罚一直被当作纠正儿童问题行为的一种策略,是父母比较常用的一种教养方式(Xing, Yin, & Wang, 2019)。有研究发现,虽然采用体罚等严厉教养方式的父母数量在不断减少,但由于体罚存在短期有效性,许多父母仍然会使用体罚的方式约束自己的孩子(Finkelhor, Turner, Wormuth, Vanderminden, & Hamby, 2019)。

儿童问题行为是儿童发展过程中容易形成的不良行为,主要表现在违纪、攻击、退缩以及各种身体不适等方面(吕勤, 陈会昌, 王莉, 2003)。这些行为通常也是父母或者其他权威人士认定的不守规矩、攻击、挑衅和反社会等不恰当行为。问题行为能够预测儿童之后的不良行为。例如,Mesman等(2001)研究表明,3 岁儿童的问题行为可以预测11岁时的不良行为。同伴交往问题就是儿童问题行为的一种,它通常包含是否被别人欺负、有无好朋友等(Mesman, Bongers, & Koot, 2003)。

体罚对儿童发展影响的研究主要集中在体罚与儿童问题行为的关系上。体罚在短时间内可以减少儿童的问题行为,但从长远来看,通常与儿童一些不良结果相联系(Alampay et al., 2017)。例如,增加儿童的攻击行为、造成儿童较低程度的道德内化、不良的亲子关系和更多违规行为(Thompson, 2002)。根据社会学习理论,父母对体罚的应用可能传达给他们的

孩子这样的信息,即攻击是一种可接受的、有效的策略(Bandura, 1973)。因此,在与同伴交往时,儿童会模仿父母的攻击行为,这样就影响了他们与同伴的正常交往,形成儿童的同伴交往问题。

父母体罚与儿童问题行为之间存在联系,尤其是与同伴交往问题关系密切。那么这种联系发生的机制是什么?以往研究发现,父母体罚、儿童执行功能和问题行为三者之间是相关的(Karasinski, 2015)。执行功能是一组内部相互关联的高级认知能力,负责有目的行为,包含抑制控制、工作记忆和认知灵活性三个子成分(Miyake et al., 2000)。Fatima和Sharif(2016)研究表明,执行功能在风险环境因素和青少年的问题行为间起到中介作用。作为执行功能的基本成分之一的认知灵活性,能够将注意力转移到与当前任务关系最密切的心理任务上,它对个人适应性行为发展起着保护性作用。在面临有风险的环境因素时,良好的执行功能能促进儿童更好地适应社会生活。例如,认知灵活性较好的儿童可以转换自己的心态,在和同伴交往的时候采取更积极的策略,同伴交往问题就会比较少(Fatima & Sharif, 2016)。一些研究表明,父母教养方式也影响儿童的执行功能。例如,积极的教养方式与良好的计划能力和问题解决能力密切相关(Samuelson, Krueger, & Wilson, 2012)。父母的体罚与一年后儿童的执行功能总分和认知灵活性呈显著负相关(Xing et al., 2019)。

父母受教育程度作为家庭社会经济地位中一项稳定而重要的指标,与儿童的情绪、心理健康、学业成绩等方面都存在一定关系(Sonego, Llácer, Galán, & Simón, 2013)。执行功能与社会经济地位有关。执行功能水平在较低社会经济地位的群体中普遍较低(Hackman & Farah, 2009)。因此,父母受教育程度的高低可能對儿童的社会适应能力和执行功能产生影响,父母较高的受教育程度对于儿童问题行为及执行功能来说可能起到保护作用。

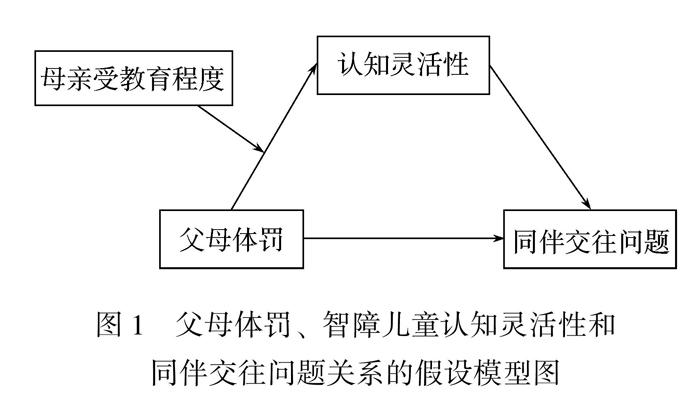

智力障碍儿童因其智力受损和适应行为缺陷,更易产生同伴交往障碍等各种问题行为。而同伴交往能力对于智障儿童来说是十分重要的。发展同伴交往能力有利于智障儿童更好地适应社会,因此探究影响智障儿童同伴交往能力的因素及作用机制具有重要意义。已有研究大多针对正常儿童,而以智障儿童为对象的研究文献还比较少。近年,已有研究者开始关注智障儿童在家庭中的体罚情况。研究发现,智障儿童在家庭中更容易受到频繁的体罚,可能因为智障儿童父母面临更大的育儿压力和情绪问题(Schuiringa, van Nieuwenhuijzen, Orobio de Castro, & Matthys, 2015)。智障儿童受到父母的体罚是否会影响其认知灵活性,进而产生更多的社会交往问题?其影响机制是怎样的?父母体罚对智障儿童社会交往问题的影响是否会受到母亲受教育程度的调节?本研究将对此进行探讨。为此,本研究作出以下假设:(1)智障儿童认知灵活性可能在父母体罚和同伴交往问题之间起到中介作用;(2)父母体罚对智障儿童社会交往问题影响的路径可能受到母亲受教育程度的调节。假设模型如下(见图1):

2 方法

2.1 被试

选取上海市杨浦区扬帆学校、黄浦区阳光学校两所特殊学校的130名智力障碍儿童进行问卷调查及实验。回收有效问卷107份,有效率为82.31%。参与本研究的被试年龄在7~15岁之间,平均年龄为10.94±2.55岁。其中,男性75人,女性32人。根据被试的年龄将其分为三组:低年龄组(7~9岁)33人、中年龄组(10~12岁)35人和高年龄组(13~15岁)39人。这些被试都是智商(IQ)在30~50之间的中度智力障碍儿童,其智商资料为所在学校提供。

2.2 研究工具

2.2.1 亲子冲突解决策略量表

采用Straus等编制的亲子冲突解决策略量表(CTSPC)中的体罚分量表,用来考察父母最近一年内对孩子体罚的情况(刘莉,王美芳,邢晓沛,2011)。该量表采用7级评分。选择“0次”计0分;选择“1次”计1分;选择“2次”计2分;选择“3~5次”计3分;选择“6~10次”计4分;选择“11~20次”计5分;选择“20次以上”计6分。量表已被广泛应用于中国被试群体的研究,具有较高的信效度(Wang, Wang, & Liu, 2016; Leung, Wong, Chen, & Tang, 2008)。本研究中体罚量表由母亲根据近一年对孩子教养的情况进行填写。该量表在本研究中的内部一致性α系数为0.77。

2.2.2 长处与困难问卷

采用Goodman编制的长处与困难问卷(SDQ)教师版本中的同伴交往问题维度,用来考察智障儿童近6个月的同伴交往情况。中文版SDQ问卷由寇建华等人修订(寇建华, 杜亚松, 夏黎明,2007)。该问卷采用3级评分,从“不符合”计0分到“完全符合”计2分。得分越高,表示同伴交往问题越严重。教师版长处与困难问卷的中文修订版信效度良好,能够适用于中国儿童和青少年的行为评估。本研究中教师根据儿童近6个月的表现给儿童评分。该问卷在本研究中的内部一致性α系数为0.73。

2.2.3 母亲受教育程度

自编母亲受教育程度问卷题项,用来考察母亲所受教育情况。该题项为:“母亲受教育程度: 1.初中及以下;2.高中或中专;3.大专;4.本科;5.研究生或研究生以上”。

2.2.4 认知灵活性任务

参照已有研究范式,采用维度变换卡片分类任务和手部游戏任务来考察被试的认知灵活性水平。

(1)维度变换卡片分类任务

维度变换卡片分类任务参考Frye等(1995)的研究范式。实验材料包含2張红色汽车卡片、2张蓝色五角星卡片、1张蓝色汽车卡片和1张红色五角星卡片,共6张卡片。实验分为两个阶段。第一阶段,让儿童根据卡片颜色分类,即蓝色卡片放在一起,红色卡片放在一起。此环节不计分。第二阶段,让儿童按照卡片的形状进行分类,即五角星放在一起,卡车放在一起。被试每放对一个卡片得1分,放错不得分。分数范围为0~6分。

(2)手部游戏任务

手部游戏任务参考Luria(1961)的研究范式。该实验无需实验材料,也分为两个阶段。第一阶段,被试听从主试的指令,跟随主试摊开手掌或握拳,两种动作随机出现,共进行5次测试,此阶段不计分。第二阶段,主试告诉被试接下来游戏规则进行改变,被试需要和主试做相反的动作,即主试握拳时,被试需要摊开手掌,主试摊开手掌时,被试需要握紧拳头。如果被试理解了,则进行正式实验阶段;如果被试不理解,则重复指导语,帮助被试理解,直到被试学会。该阶段共进行5次,每做对一个动作得1分,做错不得分。分数范围为0~5分。

2.3 研究程序与数据处理

第一,研究者确定两所特殊学校,与学校领导和教师联系,根据学生的智商资料,筛选出符合标准的中度智障学生及其家长。第二,对参与研究的学校老师及心理学研究生等主试进行发放问卷及实验的相关培训。第三,发放问卷给学生任课老师填写同伴交往问题问卷,给学生接触时间较多的母亲填写体罚量表。发放问卷时,同时向取样的智障儿童的家长发放《知情同意书》,告知家长本研究的目的和意义,并承诺对其所填信息严格保密,以保证家长作答问卷的真实性。第四,经过培训的研究生主试在学生所在学校完成认知灵活性的实验。

采用SPSS 22.0和Amos 21.0统计软件对数据进行相关分析、中介效应检验和调节效应检验等处理。

3 结果

3.1 父母惩罚、智障儿童认知灵活性和同伴交往问题的描述性统计

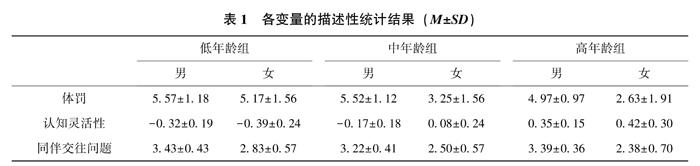

由于测量认知灵活性的两个行为实验的计分方式不同,因此将每个实验的原始得分转换成Z分数,从而计算出相应的认知灵活性的得分。通过对父母惩罚、智障儿童认知灵活性和同伴交往问题的得分进行描述性统计,结果如下(见表1)。

以性别(男、女)和年龄组(高、中、低)为自变量,体罚、认知灵活性以及同伴交往问题为因变量分别进行单因素方差分析。结果表明,体罚的性别差异显著(p=0.01<0.05),父母对男孩的体罚要显著多于对女孩的体罚。认知灵活性的年龄差异显著(p=0.00<0.001),高年龄组智障儿童的得分显著高于低年龄组。

3.2 各变量的相关分析

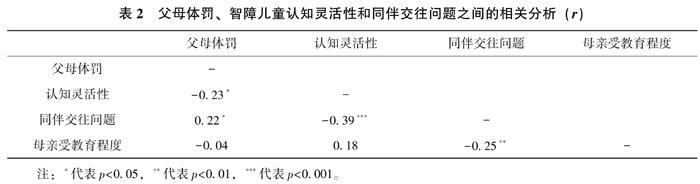

将父母体罚、智障儿童认知灵活性和同伴交往问题三个变量及母亲受教育程度之间进行相关检验。参考相关文献,以本科为界将母亲受教育程度划分为高、低两组,其中大专及以下为低受教育程度,用1表示;本科及以上为高受教育程度,用0表示(Cooper, 2010)。检验结果如下(见表2)。

结果表明,父母体罚和智障儿童认知灵活性呈显著负相关(p=0.04<0.05)父母体罚和智障儿童同伴交往问题呈显著正相关(p=0.02<0.05),认知灵活性和智障儿童同伴交往问题呈显著负相关(p=0.00<0.001),母亲受教育程度与智障儿童同伴交往问题呈显著负相关(p=0.01<0.05)。

3.2 父母体罚对智力障碍儿童同伴交往问题的影响:有调节的中介作用

进一步考察父母体罚与智障儿童同伴交往问题的关系,智障儿童认知灵活性在上述关系中的中介效应以及母亲受教育程度对该中介作用前半路径的调节效应(见表3)。除母亲受教育程度外,将所有变量做标准化处理,所有运算均通过SPSS宏程序Process 2.1完成。

首先,检验父母体罚对智障儿童同伴交往问题的直接效应是否受母亲受教育程度的调节。检验的回归方程为Y=c0+c1父母体罚+c2母亲受教育程度+c3父母体罚×母亲受教育程度+e1(方程一)。结果表明,父母体罚与母亲受教育程度的交互作用项不显著,β=-0.15,95%置信区间为[-0.46,0.2],表明父母体罚与智障儿童同伴交往问题的直接效应不受母亲受教育程度调节。

接下来,建立有调节的中介模型,检验父母体罚经过智障儿童认知灵活性影响同伴交往问题的中介效应是否受母亲受教育程度的调节。检验方程分别为:智障儿童认知灵活性=a0+a1父母体罚+a2母亲受教育程度+a3父母体罚×母亲受教育程度+e2(方程二)和Y=c0′+c1′父母体罚+b1智障儿童认知灵活性+e3(方程三)。方程二的检验结果表明,父母体罚对智障儿童认知灵活性的效应显著,β=-0.50,95%置信区间为[-0.76,-0.27],体罚与母亲受教育程度的交互作用项对智障儿童认知灵活性的效应显著,β=0.42,95%置信区间为[0.00,0.73]。方程三的检验结果表明,父母体罚对智障儿童同伴交往问题的效应不显著,β=0.13,95%置信区间为[-0.05,0.28]。智障儿童认知灵活性对智障儿童同伴交往问题的效应显著,β=-0.36,95%置信区间为[-0.54,-0.17]。综合以上结果,本研究提出的有调节的中介模型得到支持(温忠麟,叶宝娟,2014)。父母体罚经过智障儿童认知灵活性对智障儿童同伴交往问题的中介作用前半路径受母亲受教育程度的调节。

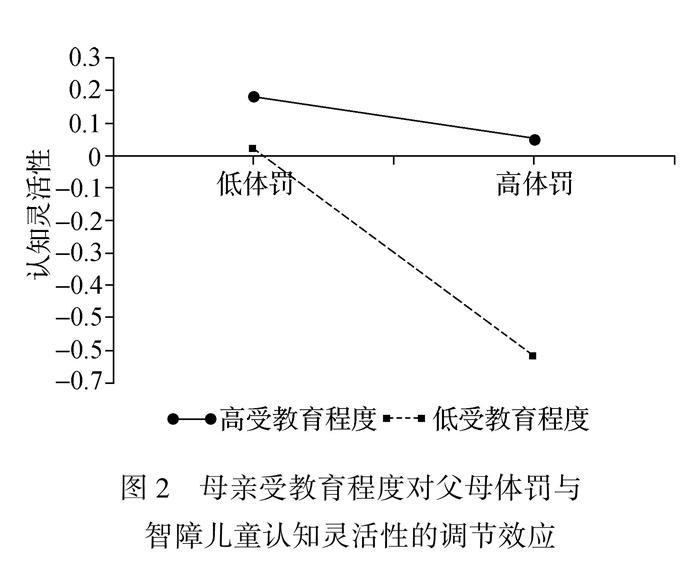

为了进一步理解调节作用的本质,采用Aiken和West(1991)的作法,考察母亲受教育程度对父母体罚预测智障儿童认知灵活性的调节作用。简单效应检验的结果如下(见图2)。

由图2可知,母亲受教育程度可以调节父母体罚对智障儿童认知灵活性的负向预测作用。当母亲受教育程度较低时,父母体罚水平高的智障儿童比父母体罚水平低的智障儿童在认知灵活性上表现出明显的下降趋势;但当母亲受教育水平较高时,父母体罚水平高的智障儿童比父母体罚水平低的智障儿童认知灵活性下降趋势趋于平缓,即母亲受教育程度可以缓冲父母体罚对智障儿童认知灵活性的负向预测作用。

可以看出,父母体罚是智障儿童同伴交往问题产生的风险因素;智障儿童的认知灵活性在父母严厉教养与智障儿童同伴交往问题的关系间起中介作用;父母体罚通过认知灵活性这一中介过程对智障儿童同伴交往问题的影响的前半路径受到母亲受教育程度的调节。

4 讨论

4.1 父母体罚、智障儿童认知灵活性和同伴交往問题的差异比较

本研究表明, 在体罚上, 性别差异显著。 男孩比女孩面临更多的父母体罚,这与前人的研究结果相一致(Kitano, Yoshimasu, Yamamoto, & Nakamura, 2018)。这可能是由性别刻板印象导致的。一般来说,男孩的行为规范等方面不如女孩,父母经常认为需要对男孩实施更多的体罚才能纠正他们的不良行为(Chen, 1999),对于智障儿童来说更是如此。本研究也显示,在认知灵活性上,年龄差异显著,高年龄组儿童的得分显著高于低年龄组。究其原因,可能是在成熟因素和教学干预的双重作用下,智障儿童的执行功能也有所发展。而在本研究中智障儿童的同伴交往问题并没有随着年龄增长而改变,这与正常儿童的研究结果不一致。一项针对正常儿童的研究表明,儿童的问题行为随年龄增长而有所增加,可能是学业压力导致的(Xing et al., 2019)。由于智障儿童群体的特殊性,智障儿童和正常儿童在同伴交往问题上有所区别。

4.2 父母体罚与智力障碍儿童同伴交往问题的关系分析

本研究显示,父母体罚与智障儿童同伴交往问题呈显著正相关。可能的原因是,体罚会降低智障儿童在学校的参与度,增加孩子在同伴间的孤立感,引发他们的同伴交往问题(Font & Cage, 2018)。根据社会学习理论,体罚虽然在短时间内对抑制儿童的问题行为是有效的,但从长远来看,却为儿童提供了攻击行为的榜样,限制了儿童发展出积极的人际交往技巧,也阻断了儿童与他人间的情感联系(Bandura, 1973)。经历体罚的儿童更容易将父母的攻击行为作为一种有效的问题解决策略,并且在与同伴产生矛盾的社会情境中使用这一策略(Simons & Wurtele, 2010)。这与以往研究结果是一致的(Callender, Choe, & Sameroff, 2012)。智障儿童在学习阶段,发展社会技能和掌握知识一样重要。培养他们与同伴融洽相处,是他们日后独立生活所必须的。因此父母需要给孩子提供合适的土壤,采用积极的教养方式,避免使用体罚等极端教育方法,帮助智障儿童更好地融入社会。

4.3 认知灵活性在父母体罚与智障儿童同伴交往问题之间的中介作用分析

在本研究中,智障儿童的认知灵活性在父母严厉教养与智障儿童同伴交往问题的关系间起中介作用。也就是说,父母体罚是通过影响智障儿童的认知灵活性,从而影响其同伴交往问题。究其原因,一种可能是儿童在快速发展时期受到的体罚,可能会破坏他们学习情绪调节和解决冲突的能力(Zulauf, Sokolovsky, Grabell, & Olson, 2018),导致儿童在面对问题时缺乏必要的认知灵活性,导致不适当的外化行为的发生。另一种可能是父母频繁的体罚可能导致儿童产生高水平的压力,这种生活压力对儿童大脑发育有着实质性的影响,进而阻碍了儿童执行功能的发展(Eric, Ellen, Erin, & Daniel, 2005)。有研究证实,执行功能是一种保护性的个人因素,在具有挑战性的环境因素下,它能改善儿童及青少年的适应行为(Fatima & Sharif, 2016)。这一结果给我们的启示是,教育工作者可以开展相关的教育活动,培养不同情境下智障儿童的认知灵活性,给他们提供一些情绪调节或者是解决冲突的办法,从而达到减少问题行为发生的目的。

4.4 母亲受教育程度对父母体罚与智障儿童认知灵活性的调节效应分析

父母体罚影响智障儿童的认知灵活性,通常会受到家庭环境中各个变量的影响。有研究发现,儿童性别、家庭社会经济地位、母亲小时候所受到的家庭暴力、母亲所处环境及对体罚的态度等因素都会影响体罚行为(Winstok, 2015)。一般来说,母亲受教育程度显著影响家庭的社会经济地位,而不同受教育程度的母亲所培养的孩子的认知灵活性和抑制控制能力均存在显著差异(Carin & Viktor, 2015)。本研究结果表明,父母体罚通过智障儿童认知灵活性这一中介过程对同伴交往问题的影响的前半路径受到母亲受教育程度的调节。也就是说,母亲受教育程度是体罚对认知灵活性影响的保护性因素。母亲受教育程度高,其体罚对智障儿童认知灵活性的影响小于受教育程度低的父母体罚对智障儿童认知灵活性的影响。可能因为,母亲的受教育程度越高,能为孩子提供的社会资源越丰富,能够创设更优良的生活和学习环境,从而有助于儿童认知和社会技能的发展(Conger & Donnellan, 2007)。

本研究從一个较为整合的视角,提出了一个有调节的中介效应模型,较为深入地分析了父母体罚和智障儿童同伴交往问题关系的作用机制,不仅从认知方面初步解释了体罚是如何影响智障儿童的问题行为,还揭示体罚影响认知灵活性这一中介变量会受到母亲受教育程度的调节。这一结果将帮助中国父母和教育工作者扩大关于体罚对智障儿童的消极影响的认识,并进一步认识到父母体罚这一严厉教养方式会损害儿童的执行功能,从而引发儿童的问题行为,为克服智障儿童同伴交往问题提供了重要的理论和实践依据。

5 结论

(1)父母体罚和智障儿童同伴交往问题呈显著正相关。

(2)认知灵活性在父母体罚与智障儿童同伴交往问题的关系间起中介作用,父母体罚会降低智障儿童的认知灵活性,进而增加其同伴交往问题。

(3)父母体罚经由认知灵活性影响智障儿童同伴交往问题的中介作用的前半路径受到母亲受教育程度的调节,母亲高受教育程度会降低体罚对认知灵活性的消极影响。

参考文献

寇建华, 杜亚松, 夏黎明(2007). 长处和困难问卷(学生版)上海常模的制订.中国健康心理学杂志, 15(1), 3-5.

刘莉, 王美芳, 邢晓沛(2011). 父母心理攻击:代际传递与配偶对代际传递的调节作用.心理科学进展, 19(3), 328-335.

吕勤, 陈会昌, 王莉(2003). 儿童问题行为及其相关父母教养因素研究综述. 心理科学, 26(1), 130-132.

温忠麟, 叶宝娟(2014). 有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补. 心理学报, 46(5), 714-726.

Alampay, L. P., Godwin, J., Lansford, J. E., Bombi, A. S., Bornstein, M. H., Chang, L., Deater-Deckard, K.,et al. (2017). Severity and justness do not moderate the relation between corporal punishment and negative child outcomes. International Journal of Behavioral Development, 41(4), 491-502.

Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). Multiple regression: testing and interpreting interactions. Newbury Park, CA:Sage.

Bandura, A. (1973). Aggression: a social learning analysis. American Journal of Sociology, 26(5), 1101-1109.

Callender, K. A., Choe, D. E., & Sameroff, A. J. (2012). The effects of parental depressive symptoms, appraisals, and physical punishment on later child externalizing behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 40(3), 471-483.

Carin, T., & Viktor, G. (2015). The role of parental education in the relation between ADHD symptoms and executive functions in children. Journal of Attention Disorders, 19(6), 542-548.

Chen, X. Y. (1999). Adolescent outcomes of social functioning in Chinese children. International Journal of Behavioral Development, 23(1), 199-223.

Conger, R. D., & Donnellan, M. B. (2007). An interactionist perspective on the socioeconomic context of human development. Annual Review of Psychology, 58,175-199.

Cooper, C. E. (2010) Family poverty, school-based parental involvement, and policy-focused protective factors in kindergarten. Early Childhood Research Quarterly, 25(4), 480-492.

Eric, E. N., Ellen, L., Erin, B. M., & Daniel, S. P. (2005). The social re-orientation of adolescence: a neuroscience perspective on the process and its relation to psychopathology. Psychological Medicine, 35(2), 163-174.

Fatima, S., & Sharif, I. (2017). Executive functions, parental punishment, and aggression: Direct and moderated relations. Social Neuroscience, 12(6), 717-729.

Finkelhor, D., Turner, H., Wormuth, B. K., Vanderminden, J., & Hamby, S. (2019). Corporal punishment: current rates from a national survey. Journal of Child & Family Studies, 28(7), 1991-1997.

Font, S. A., & Cage, J. (2018). Dimensions of physical punishment and their associations with children's cognitive performance and school adjustment. Child Abuse & Neglect, 75(1), 29-40.

Frye, D., Zelazo, P. D., & Palfai, T. (1995). Theory of mind and rule-based reasoning. Cognitive Development, 10(4), 483-527.

Hackman, D. A., & Farah, M. J. (2009). Socioeconomic status and the developing brain. Trends in Cognitive Sciences, 13(2), 65-73.

Karasinski, C. (2015). Language ability, executive functioning and behaviour in school-age children. International Journal of Language & Communication Disorders, 50(2), 144-150.

Kitano, N., Yoshimasu, K., Yamamoto, B. A., & Nakamura, Y. (2018). Associations between childhood experiences of parental corporal punishment and neglectful parenting and undergraduate students' endorsement of corporal punishment as an acceptable parenting strategy. PLoS ONE, 13(10), 1-16.

Leung, P. W. S., Wong, W. C. W., Chen, W. Q., & Tang, C. S. K. (2008). Prevalence and determinants of child maltreatment among high school students in Southern China: a large scale school based survey. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2(1), 1-8.

Luria, A. R. (1961). The role of speech in regulation of normal and abnormal behaviour. New York: Pergamon Press.

Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. (2000).The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontallobe” tasks: A latent variable analysis. Cognitive Psychology, 41, 49-100.

Mesman, J., Bongers, I. L., & Koot, H. M. (2001). Preschool Developmental Pathways to Preadolescent Internalizing and Externalizing Problems. Journal of Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines, 42(5), 679-689.

Samuelson, K. W., Krueger, C. E., & Wilson, C. (2012). Relationships between maternal emotion regulation, parenting, and children's executive functioning in families exposed to intimate partner violence. Journal of Interpersonal Violence, 27(17), 3532-3550.

Schuiringa, H., van Nieuwenhuijzen, M., Orobio de Castro, B., & Matthys, W. (2015). Parenting and the parent–child relationship in families of children with mild to borderline intellectual disabilities and externalizing behavior. Research in Developmental Disabilities, 36, 1-12.

Simons, D. A., & Wurtele, S. K. (2010). Relationships between parents' use of corporal punishment and their children's endorsement of spanking and hitting other children. Child Abuse & Neglect, 34(9), 639-646.

Sonego, M., Llácer, A., Galán, I., & Simón, F. (2013). The influence of parental education on child mental health in Spain. Quality of Life Research, 22(1), 203-211.

Thompson, G. E. (2002). Corporal Punishment by Parents and Associated Child Behaviors and Experiences: A Meta-Analytic and Theoretical Review. Psychological Bulletin, 128(4), 539-579.

Wang, M., Wang, X., & Liu, L. (2016). Paternal and maternal psychologicaland physical aggression and children's anxiety in China. Child Abuse and Neglect, 51, 12-20.

Winstok, Z. (2015). Gaps between conceptualization and measurement of corporal punishment. Child Indicators Research, 9(1), 1-19.

Xing, X., Yin, T., & Wang, M. (2019). Cortisol stress reactivity moderates the effects of parental corporal punishment on Chinese preschoolers' executive function. Child Abuse & Neglect, 88, 288-297.

Zulauf, C. A., Sokolovsky, A. W., Grabell, A. S., & Olson, S. L. (2018). Early risk pathways to physical versus relational peer aggression: The interplay of externalizing behavior and corporal punishment varies by child sex. Aggressive Behavior, 44(2), 209-220.

How Parental Corporal Punishment Influence Peer Interaction of

Children with Intellectual Disability: The Mediating Role of Cognitive Flexibility

and the Moderating Role of Mother's Education Level

SUN Shengtao; CAO Yajing; SHI Fei

(College of Education , Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

Abstract

In order to explore the effect and mechanism of parental corporal punishment on the peer interaction of children with intellectual disability, 107 children aged 7 to 15 and their parents were investigated by questionnaires and experiments. The results showed that:(1) There is a significant positive correlation between parental corporal punishment and peer interaction problems of children with intellectual disability. (2) Cognitive flexibility plays a mediating role in the relationship between parental corporal punishment and peer interaction of children with intellectual disability, parental corporal punishment will reduce children's cognitive flexibility, and increase their peer interaction problems. (3) The first half of the mediating effect of parental corporal punishment on peer communication problems of children with intellectual disability through cognitive flexibility is regulated by the mother's education level. The high education level of mother can reduce the negative effect of corporal punishment on cognitive flexibility.

Key words: parental corporal punishment; peer interaction; education level; cognitive flexibility

基金項目: 教育部人文社科规划项目“家庭环境对智障儿童社会适应能力的影响机制及教育对策”(编号: 17YJA880067 )。

通讯作者: 孙圣涛, E-mail: sstao@shnu.edu.cn