祝尧《古赋辩体》的宋赋观论略

余 丹

(北京师范大学 文学院,北京 100875)

唐宋时期科举考试以律赋取士,蒙元前期废止科举,到元仁宗延祐元年(1314)才下诏恢复科举,废律赋而试古赋(1)有关元代科举与辞赋、古律之辨的问题,参见黄仁生《论元代科举与辞赋》,载于《文学评论》1995年第3期;许结《中国赋学历史与批评》,江苏教育出版社2001年版。。祖骚宗汉的复古之风逐渐成为元代辞赋创作的主流,并直接促进了辞赋总集编选与理论批评风气的盛行,出现了郝经《皇朝古赋》、虞廷硕《古赋准绳》、吴莱《楚汉正声》、陈绎曾《文筌·楚汉赋谱》等赋学专著。祝尧《古赋辩体》的编纂也是顺应赋体复古的时代潮流而生,旨在“由今之体复古之体”[1]9,成为“配合元代科举制度为试子取法的圭臬”[2]。该书融赋选、赋史、赋论于一体,是我国古代第一部以“辩体”命名的赋学专著,被当代学者视为赋学史上继刘勰《文心雕龙·诠赋》之后“最有理论价值的主要赋论专著”[3]。其中针对宋赋做了断代式、系统性的理论批评,是对宋代晁补之、朱熹辞赋观的全面总结,还对明代的宋赋批评产生了直接而深刻的影响。目前,学界对于祝尧辨体理论体系及其汉赋观、骈文观、文赋观的研究成果不少,但对祝尧的宋赋观的关注不多(2)有关祝尧辞赋辨体理论体系的相关研究参见踪凡《〈祝尧古赋辨体〉的汉赋观》,载于《首都师范大学学报》(社会科学版)2003年第2期;于景祥《从〈古赋辨体〉看祝尧的骈文观》,载于《社会科学辑刊》2008年第6期;任竞泽《祝尧〈古赋辩体〉的辨体理论体系》,载于《安徽大学学报》(哲学社会科学版)2014年第5期;曹栓姐、徐礼节《祝尧〈古赋辩体〉》的文赋观及其现代启示》,载于《殷都学刊》2016年第3期。。本文拟在祝尧《古赋辩体》辨体理论体系的整体观照下,全面考察祝尧宋赋观的内涵特征及其成因、影响并做出理论性总结。

一、先辨体、后评文的宋体赋批评理念

祝尧本着“因时代之高下而论其述作之不同,因体制之沿革而要其指归之当一”[1]9的著述原则,将《古赋辩体》的正集分为楚辞体、两汉体、三国六朝体、唐体、宋体五种体式,在外录选编后骚、辞、文、操、歌五种赋之别流。基于复古的编纂目的,祝尧在评述《楚辞》以下两汉、三国、六朝、唐、宋各个历史时期的赋体时,都先着眼于辨体,其中对于宋体的批评尤为如此。《古赋辩体》卷8“宋体”小序开篇就明确指出先辨体、后评文的批评理念:

王荆公评文章,尝先体制,观苏子瞻《醉白堂记》曰:《韩白优劣论》尔。后山云:退之作记,记其事尔;今之记乃论也。少游谓《醉翁亭记》亦用赋体。范文正公《岳阳楼记》用对句说景,尹师鲁曰传奇体尔。宋时名公于文章必辩体,此诚古今的论。然宋之古赋,往往以文为体,则未见其有辩其失者。[1]381

祝尧援引王安石先观体制、后评文章的辨体观念,本事可见于黄庭坚《书王元之竹楼记后》:“或传王荆公称《竹楼记》胜欧阳公《醉翁亭记》,或曰此非荆公之言也。某以谓荆公出此言未失也。荆公评文章,常先体制,而后文之工拙。盖尝观苏子瞻《醉白堂记》,戏曰:‘文词虽极工,然不是《醉白堂记》,乃是《韩白优劣论》耳。’以此考之,优《竹楼记》而劣《醉翁亭记》,是荆公之言不疑也。”[4]除了王安石对苏轼《醉白堂记》的评论,祝尧还援引了陈师道《后山诗话》中秦观评欧阳修《醉翁亭记》、尹洙评范仲淹《岳阳楼记》的记载:“退之作记,记其事尔;今之记乃论也。少游谓《醉翁亭记》亦用赋体。……范文正公为《岳阳楼记》,用对语说时景,世以为奇。尹师鲁读之曰:‘传奇体尔。’《传奇》,唐裴铏所著小说也。”[5]309-310祝尧肯定王安石、陈师道等名家重视文章辨体的正确论断,提出对于宋代古赋也应该先辨体再评论。

祝尧对宋代赋家赋作的批评,正是基于宋人以来先辨体制、后评文章的赋学观念。一方面,祝尧否定宋赋中以文体为赋的作家作品,认为其并非赋之正体,失去了赋之本义。这集中体现在《古赋辩体》卷8的欧阳修、苏过、黄庭坚诸家小传和赋作题解当中:

欧阳修《秋声赋》题解:真欧公专以此为宗,其赋全是文体,以扫积代俳律之弊,……后山谈丛云:欧阳永叔不能赋。其谓不能者,不能进士律赋尔,抑不能风所谓赋耶?迂斋云:此赋模写工转折妙,悲壮顿挫,无一字尘涴,自是文中著翘者。[1]393

苏过《飓风赋》题解:小坡此赋,尤为人脍炙。若夫文体之弊,乃当时所尚然。此赋前半篇犹是赋,若其《思子台赋》则自首至尾有韵之论尔。[1]415

黄庭坚《悼往赋》题解:山谷诸赋中,此篇犹有意味,他如《江西道院》《休亭》《煎茶》等赋,不似赋体,只是有韵之铭赞,如此类例,不复录。[1]419

祝尧非常明确地以是否用“文体”作为赋评标准,由此呈现出评判赋家赋作优劣高下的矛盾心态。他虽然从文章本身的艺术成就出发流露出肯定态度,提出欧阳修《秋声赋》、苏过《飓风赋》诸作是脍炙人口的文章翘楚;但又基于辨体理论的批评立场进行否定,认为苏过《思子台赋》是有韵之论,黄庭坚《煎茶赋》《江西道院赋》《休亭赋》是有韵之铭赞,都不是赋之正体。

另一方面,祝尧又肯定宋赋中那些没有文体之弊的赋作,尤其是取法《楚辞》和汉赋的作品。祝尧祖骚宗汉的复古理念始见于卷3“两汉体”的小序:“古今言赋,自骚之外,咸以两汉为古,已非魏晋以还所及。心乎古赋者,诚当祖骚而宗汉,去其所以淫,而取其所以则可也。今故于此,备论古今之体制,而发明扬子丽则、丽淫之旨,庶不失古赋之本义云。”[1]135祝尧不满于宋赋中大量存在的文体弊病,同时又非常肯定其中取法《楚辞》和汉赋的作品。这集中体现在《古赋辩体》卷8的苏轼、苏辙、秦观诸家小传和赋作题解当中:

苏轼《屈原庙赋》题解:赋也。虽不规规于《楚辞》之步骤,中间描写原心,如亲见之。末意更高,真能发前人所未发。[1]397

秦观《黄楼赋》题解:赋也。子由《黄楼赋》,其汉赋之流,与少游《黄楼赋》,楚辞之流与。[1]422

张耒《病暑赋》题解:赋也。全用《招魂》《大招》意脉,邻于骚人之赋矣。[1]427

唐代以降,赋体以律赋为大宗,骚体赋及楚辞之学在总体上渐趋衰微,但中唐时期韩愈、柳宗元、刘禹锡、李翱诸家,北宋时期王禹偁、梅尧臣、蔡襄、王安石、黄庭坚、秦观诸家,都很重视楚汉辞赋,呼唤屈骚传统。以苏辙、秦观同题赋《黄楼赋》为例,祝尧评价苏辙赋无当时文体之病,是汉赋之流;秦观赋则是《楚辞》之流,对两者都大为赞赏。宋神宗熙宁十年(1077)七月黄河决口,知徐州的苏轼亲率军民防守救险、平息水患,并于元丰元年(1078)在徐州城东门造楼,垩以黄土,取名黄楼。当年重阳佳节,苏轼亲率名士三十余人登临黄楼,作《九日黄楼作》诗以追述七月水灾和当天黄楼宴乐。苏辙、秦观有《黄楼赋》以赞苏轼治水功绩。苏轼称秦观“有屈宋才”[6],作《太虚以黄楼赋见寄作诗为谢》诗酬谢,有“雄辞杂古今,中有屈、宋姿”[7]之语。清人胡应麟《诗薮》云:“苏长公极推秦太虚《黄楼赋》,谓屈宋遗风固过许,然此赋颇得仲宣步骤,宋人殊不多见。”[8]林纾也评说此赋说:“‘哀弹豪吹’以下四句,真掇得宋玉之精华,自是才人极笔。”[9]

可见,苏轼、苏辙、秦观诸家对以屈原、宋玉为代表的楚骚传统的继承,符合祝尧《古赋辩体》的复古理念和编纂标准。综上,先辨体、后评文的批评理念,体现在批驳宋赋以文为赋的弊病,肯定对楚骚汉赋传统的继承。这是祝尧宋赋观的第一个内涵特征。也基于此,《古赋辩体》呈现出选篇源流论、赋史价值论的内涵特征。

二、分赋之文、取文之赋的选篇源流论

赋体在生成、发展和衍变过程中,形成骚体、散体、骈体、律体、文体等不同体式,到宋代已诸体兼备。祝尧对于赋体之源与流、正与变的认识,也是《古赋辩体》辨体理论体系的重要组成部分。首先,祝尧在《古赋辩体》中细致辨析了“赋中之文”和“文中之赋”两个概念及其成因:

是故为赋者不知赋之体而反为文,为文者不拘文之体而反为赋,赋家高古之体不复见于赋而其支流轶出,赋之本义乃有见于他文者。……盖于其同而求其异,则赋中之文诚非赋也;于其异而求其同,则文中之赋独非赋乎。必也分赋中之文而不使杂吾赋,取文中之赋而可使助吾赋。[1]447-449

这很显然是针对宋代文体之弊提出的,所谓“分赋中之文”“取文中之赋”正是为了在正本清源中促进赋体复归古体。祝尧对于文体之弊的探讨很多,最早见于两汉体序:“有情有辞,则读之者有兴起之妙趣;有辞有理,则读之者有咏歌之遗音。……失之于辞,尚理而不尚辞,则无咏歌之遗,而于丽乎何有,后代赋家之文体是已。”[1]131他认为文体之弊始于司马相如《子虚赋》:“其首尾之文,以议论为驶,而专于理者,则流为唐末及宋之文体,性情益远,六义澌尽,赋体遂失。”[1]144由此可见,革除宋赋文体之弊是祝尧编纂《古赋辩体》的主旨之一。

在此基础之上,祝尧在卷8宋体小序中举例探讨了宋赋文体之弊:

今观《秋声》《赤壁》等赋,以文视之,诚非古今所及;若以赋论之,恐坊雷大使舞剑,终非本色。学者当以荆公、尹公、少游等语为法,其曰论体、赋体、传奇体,既皆非记之体,则文体又果可为赋体乎?[1]384

祝尧肯定欧阳修《秋声赋》、苏轼《赤壁赋》的文学成就,但认为这类以文为赋之作已经失去了赋之正体和赋之本义,不应该称为赋体,应当从赋中分离出来。这是祝尧对上文所述“分赋中之文而不使杂吾赋”的具体阐释,旨在让赋回归祖骚宗汉的古体。那么,如何回归古体?祝尧进一步说:“欲求赋体于古者,必先求之于情,则不刊之言自然于胸中流出,辞不求工而自工,又何假于俳?无邪之思自然于笔下发之,理不求当而自当,又何假于文?胸中有成思,笔下无费辞,……动荡乎天机,感发乎人心,而兼出于风比兴雅颂之义焉,然后得赋之正体而合赋之本义。”[1]385-386祝尧给出的详细方案是求之于情,也就是《毛诗序》所谓“情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故永歌之;永歌之不足,不知手之舞之、足之蹈之也”[10]。祝尧提倡感发性情,吟咏精神,以乐、怨、怒、哀之情作赋,最终使读者达到跃然而喜、愀然而吁、按剑而起、掩袂而泣的状态,这其实就是对《诗经》六义的强调。

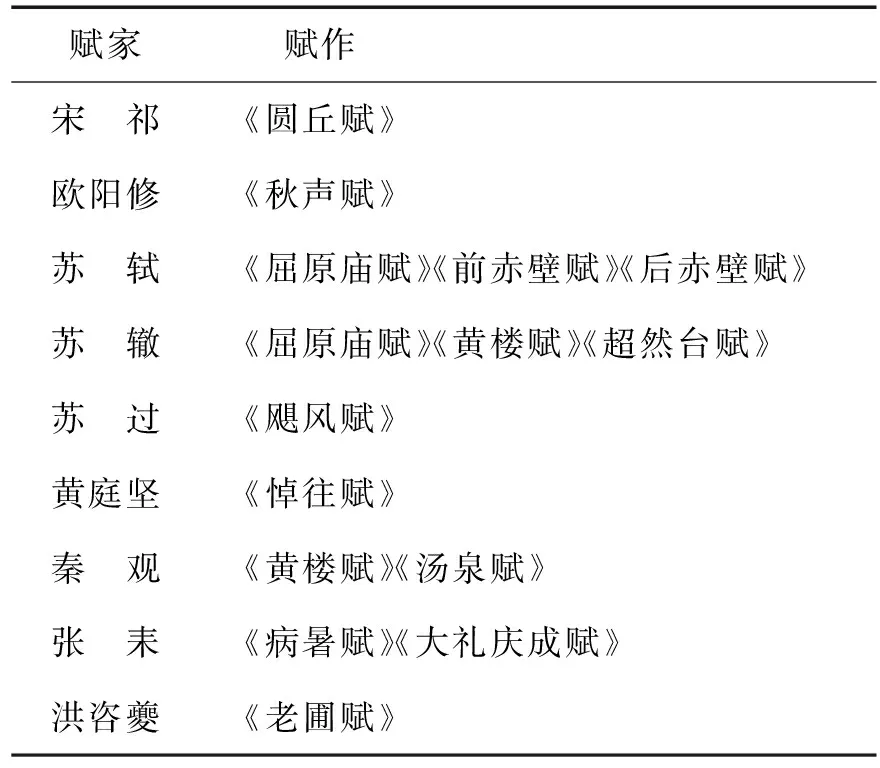

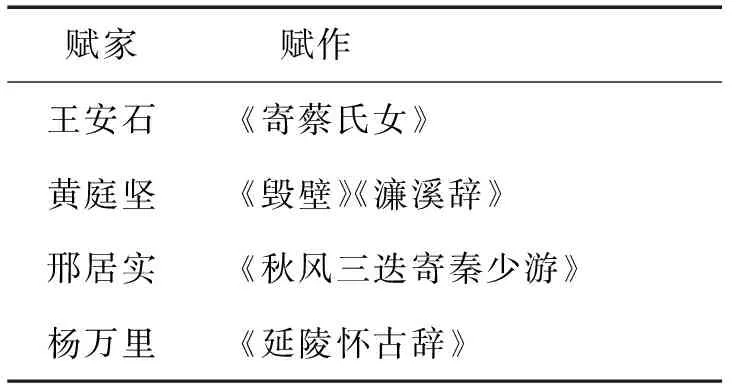

此外,祝尧对于宋赋源流的认识,除了卷8宋体对于“分宋赋之文”的辨析,还体现在外录卷9“取宋文之赋”的选篇中。《古赋辩体》卷8、卷9的选篇情况见表1、表2:

表1 《古赋辩体》卷8宋体选篇

表2 《古赋辩体》卷8外录选篇

《古赋辩体》正录卷8宋体选录北宋宋祁、欧阳修、苏轼、苏辙、苏过、黄庭坚、秦观、张耒和南宋洪咨夔九位赋家,凡十五篇赋作;外录卷9选录北宋王安石、黄庭坚、邢居实和南宋杨万里四位赋家,凡五篇赋作。祝尧以正录、外录结合的编选方式,既明确了宋赋本身的范围,又兼顾近似赋体的作品选录。这其实并非祝尧独创,他自称“其意实与续骚及《楚辞后语》之意同”[1]451。《古赋辩体》外录选篇也与晁补之《续楚辞》(以下简称《续》)、《变离骚》(以下简称《变》)与朱熹《楚辞后语》(以下简称《后语》)非常相近。晁补之编选《续》《变》,是为“韩愈构建的儒学学统补苴充实文统的内涵”[11],其中收录了王安石《书山石辞》、黄庭坚《毁壁》、邢居实《秋风三叠》。朱熹认为“入本朝来,骚学殆绝,秦黄晁张之徒不足学也”[12],其后增删《续》《变》而成《后语》,旨在“以程、朱道统取代晁补之所构建的孟、屈、荀、杨下至韩、柳、欧、苏的文统”[11],新增了王安石《寄蔡氏女》、张载《鞠歌》、吕大临《拟招》三篇。祝尧出于复归古赋的现实目的,对《续》《变》《后语》选篇有所增删,宋代部分新增篇目包括黄庭坚《濓溪辞》、杨万里《延陵怀古辞》。

祝尧外录两卷正是出于辨体而设,选录“以历代祖述楚语者为本,而旁及他有赋之义者”[1]449。具体而言,祝尧认为后骚、辞、文、操、歌等文体,名虽非赋,但实出于赋,殊流而同源,都属于古赋之流。卷8外录中对于宋代赋家赋作的批评是基于分宋赋之文、取宋文之赋的源流论。譬如,祝尧评论王安石《寄蔡氏女》、邢居实《秋风三迭寄秦少游》都是兴而赋,邢赋中还有比义;又称黄庭坚《毁璧》《濓溪辞》、杨万里《延陵怀古辞》都是用赋义。祝尧对于宋赋源流论的探讨,其实是以诗之六义为批评准则贯穿于宋赋批评始终。总之,《古赋辩体》体现了分宋赋之文、取宋文之赋的源流论,选篇的出发点在于辨体、而非选文,关注的重心在文体史意义,而非文学史意义。这正是祝尧宋赋观的第二个内涵特征。

三、恶俳以成文、尚理而失情的价值论

从上文所论可知,祝尧《古赋辩体》虽然肯定了宋赋中部分取法楚骚、汉赋的赋作价值,但总体上还是对宋赋持否定态度。祝尧对宋赋价值的否定性评价,归根结底是祝尧祖骚宗汉的复古观念和服务科举考试的现实需要所致。

一方面,祝尧在赋史流变的历史脉络中,细致梳理促成宋赋体制演变的因素。祝尧视《楚辞》和汉赋为赋之本体,将三国六朝以降各个时期的赋体都视为变体,并基于此提出唐宋赋体之弊有二,即俳律之弊和文体之弊。这在卷7唐体、卷8宋体的小序中有系统论述:

毋亦恶俳律之过,而特尚理以矫其失与。……岂知古人所赋,其有理也;以其有辞,其有辞也;以其有情,其情正则辞合于理,而正其情邪,则辞背于理而邪。……吁!辞者,情之形诸外也。理者,情之有诸中也。有诸中故见其形诸外,形诸外故知其有诸中,辞不从外来,理不由他,得一本于情而已矣。若所赋专尚辞,专尚理,则亦何足见其平时素蕴之怀,他日有为之志哉?[1]329-330

本以恶俳终以成文,舍高就下,俳固可恶,矫枉过正,文亦非宜。俳以方为体,专求于辞之工,文以圆为体,专求于理之当。殊不知专求辞之工而不求于情,工则工矣,若求夫“言之不足”与“咏歌嗟叹”等义有乎否也;专求理之当而不求于辞,当则当矣,若求夫“情动于中”与“手舞足蹈”等义有乎否也。……苟为不然,虽能脱于对语之俳而不自知,又入于散语之文。[1]384-386

北宋初期杨亿、刘筠、夏竦、晏殊诸公,在“礼乐明备,颂声洋溢”(3)参见王称《东都事略》,清文渊阁四库全书本。的时代风尚下,作赋歌时颂圣,未脱唐末、五代俳律之气。真、仁之际士大夫从文章型向经术型转变,尤其是仁宗亲政后澄清吏治期间的赋作,彰显宋学的议论精神和实用精神,欧阳修、范仲淹等人笔下呈现以文为赋的新变。陈师道《后山诗话》指出了这种流变:“国初士大夫例能四六,然用散语与故事尔。杨文公刀笔豪赡,体亦多变,而不脱唐末与五代之气。又喜用古语,以切对为工,乃进士赋体尔。欧阳少师始以文体为对属,又善叙事,不用故事陈言而文益高。”[5]310以文为赋本是宋赋变革唐赋俳律之弊做出的努力,在唐宋古文运动的批评视域下历来受到积极的评价。但祝尧却认为宋赋之文体在本质上与唐赋之俳律一样,都远离了古赋之旨,并在宋祁《圆丘赋》题解中说:“宋赋虽稍脱俳律,又有文体之弊,精于义理,而远于情性,绝难得近古者。”[1]388钱溥也在明宪宗成化二年(1466)《古赋辩体序》中说,赋体发展到宋代“虽能脱略于唐人对语之徘,而又不知自入于宋人散语之文,未见其能古也”[1]5。

另一方面,祝尧在赋体得失的理论批评中,全面总结宋赋恶俳律以成文体的结果,即远离《诗经》六义之旨,尚理而失情。祝尧认为赋之本义是直述其事,《离骚》之所以是辞赋之祖,是因为“情形于辞而其意思高远,辞合于理而其旨趣深长”[1]29。只有达到情形于辞、辞合于理的要求,方能使古赋呈现意思高远、旨趣深长的最高境界。古赋之所以可贵,是因为“以本心之情,有为而发,六义之体,随寓而形”[1]327,强调古赋的妙处是从情上得来,兼具《诗经》六义之旨。以情为本,要求“其赋古也则于古有怀,其赋今也则于今有感,其赋事也则于事有触,其赋物也则于物有况。情之所在,索之而愈深,穷之而愈,妙彼其于辞直寄焉而已矣”[1]244;赋兼六义,要求“当讽刺则讽刺而取之风,当援引则援引而取诸比,当假托则假托而取诸兴,当正言则正言而取诸雅,当歌咏则歌咏而取诸颂”[1]144-145。

祝尧认为初盛唐赋家多学六朝徘律,尚辞失情,虽然中唐韩柳有尚情复古之势,但晚唐以文为体的尚理之风又蔚然兴起。赋体发展到宋代,专求论理精当而不求措辞工巧,完全变成了押韵的文章,导致“性情益远,六义澌尽,赋体遂失”[1]144的局面形成。鉴于此,祝尧以吟咏情性、赋兼六义为准则,反复申述宋赋复归古体的路径:

诗之义六,惟风、比、兴三义,真是诗之全体;至于赋、雅、颂三义,则已邻于文体。何者?诗所以吟咏情性,如风之本义,优柔而不直致;比之本义,托物而不正言;兴之本义,舒展而不刺促。得于未发之性,见于已发之情,中和之气形于言语,其吟咏之妙,真有永歌、嗟叹、舞蹈之趣,此其所以为诗,而非他文所可混。[1]445-446

祝尧为了得赋之正体,合赋之本义,以六义为法,以情为本,祖述赋体沿革,评点赋家赋作。针对扬雄“诗人之赋丽以则,辞人之赋丽以淫”[13]的观点,认为唐赋失“则”,宋赋失“丽”,意即徘律尚辞而不尚意,无兴起之妙;文体尚理而不尚辞,缺乏性情与文彩。总之,《古赋辩体》体现了恶俳以成文、尚理而失情的赋史价值论,认为祖骚宗汉、吟咏情性是扫除徘律、文体之弊的不二法门。这正是祝尧宋赋观的第三个内涵特征。

综上所述,祝尧的《古赋辩体》以辨体复古为宗旨,以祖骚宗汉为典范,将宋赋观贯穿于宋体小序、赋家小传和赋作解题之中,包括先辨体、后评文的宋体赋批评理念,分赋之文、取文之赋的选篇源流论,恶俳以成文、尚理而失情的赋史价值论。这些观点彼此映证,互为补充,共同构成一个内容赅备、体系严整、有理论深度的宋赋批评体系,成为祝尧辨体理论体系的重要组成部分。祝尧的宋赋观是我国古代宋赋辨体批评的承前启后之论,既是对宋代晁补之《续楚辞》《变离骚》、朱熹《楚辞后语》以来宋赋批评理论的全面总结和选择性继承,也对元代以降的宋赋批评产生了直接而广泛的影响。吴讷《文章辨体》、徐师曾《文体明辨》两部明代辨体批评的代表之作,正是在充分吸收祝尧《古赋辩体》的特色和成就的基础上发展而来的(4)如《文章辨体》第5卷古赋四“宋”及附录总计13篇,其中9篇(欧阳修《秋声赋》、苏轼《屈原庙赋》《前赤壁赋》《后赤壁赋》、苏辙《屈原庙赋》、秦观《黄楼赋》、张耒《大礼庆成赋》)出自《古赋辩体》卷8宋体;2篇(邢居实《秋风三叠》、杨万里《延陵怀古辞》)出自《古赋辩体》卷9外录“反骚”“辞”;4篇(苏轼《服胡麻赋》、朱熹《感春赋》《空同赋》《虞帝庙乐歌辞》)为新增篇目。。明代的宋赋批评既有对祝尧宋赋观的承继,也有时代之异的特性。不过这是需要另加详述的话题了。