物理学史教学 培养学科核心素养的有力抓手

周智良,田川

摘 要:文章以2020年全国高考理综Ⅱ卷的两道试题为分析对象,指出将物理学史的教学有机地融合到常规课教学中将会取得积极的效果。文章结合案例,分析在常规教学中教师对融合物理学史教学的疑虑,得出物理学史教学在“科学态度与责任”这一维度上对发展学生核心素养所具有的显著作用。进而表明,将物理学史融合到常规教学中所能起到的重要作用,以及指出高考试题的命制对中学物理教学中开展物理学史教学所起到的积极的引导作用。

关键词:高考试题;物理学史;核心素养;教学策略

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2021)11-0041-4

1 引 言

物理学史是研究人类对自然界各种物理现象的认识史,它的基本任务就是描述物理概念、定律、理论和研究方法的脉络,揭示物理学观念、方法和内容的发生、发展的原因和规律性。研究学习物理学史,不仅会为物理教学注入新的活力,还有利于激发学生学习物理、攀登科学高峰的积极热情[1]。

然而,在实际教学中,教师对物理学史教学的认识常常处于模糊的状态。物理教师们大都认同物理教学中应该适当地融入物理学史的内容,但部分教师觉得物理学史教学对学生学业水平的促进效果并不明确,还有一部分教师认为物理学史的教学会挤占常规教学的时间和空间。

因此,以上困惑亟需得到澄清,而最好的引导其实来自教学评价,其中高考试题在教学评价中又最具代表性,故具有深刻的研究价值。

本文以2020年全国高考理综Ⅱ卷中两道物理试题为分析对象,指明高考对物理学史教学的导向功能。

2 对14题的分析

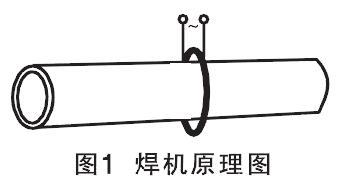

例1 (2020年全国高考理综Ⅱ卷物理第14题)管道高频焊机可以对由钢板卷成的圆管的接缝实施焊接。焊机的原理如图1所示,圆管通过一个接有高频交流电源的线圈,线圈所产生的交变磁场使圆管中产生交变电流,电流产生的热量使接缝处的材料熔化将其焊接。焊接过程中所利用的电磁学规律的发现者为( )

A.库仑 B.霍尔 C.洛伦兹 D.法拉第

2.1 对命题立意的解读

本题涉及的知识是电磁感应中的涡流的应用,结合考查电磁感应规律所涉及的物理学史。凸显了“科学态度与责任”中的理解科学·技术·社会·环境的关系(STSE理念),有利于引导师生多关注生产生活中涉及到的物理学原理。题目中的表述本来还涉及电流流过导体使导体发热(即焦耳定律),为此命题者没有设置“焦耳”这一选项。交变磁场产生感应电场(由麦克斯韦提出),为此命题者也没有设置“麦克斯韦”这一选项,从中可以看出命题者倡导的“命题光明正大的考,学生光明正大的选”的评价理念。

2.2 给教学带来的启示

(1)将物理学家的事迹、精神融入教学

题目中涉及的霍尔和洛伦兹,学生对他们的认识基本停留在“霍尔效应”和“洛伦兹力”。虽然不了解霍尔和洛伦兹不影响学生选出正确答案,但是这道高考题启示教师们在教学中应养成介绍科学家的习惯。比如,讲到霍尔效应的时候,就简要介绍一下霍尔;讲到自感系数的单位是亨利时,就介绍一下亨利。久而久之,学生对科学家的认识就会进一步清晰,进一步加深。还可以鼓励学生在寒、暑假阅读科学家的传记,这不仅有利于普及物理科学,增进学生对物理学科的学习兴趣,还可以通过详尽的科学家事迹感染、熏陶学生,用科学家精神培育学生。

(2)学科史内容可以促进学生阅读课本

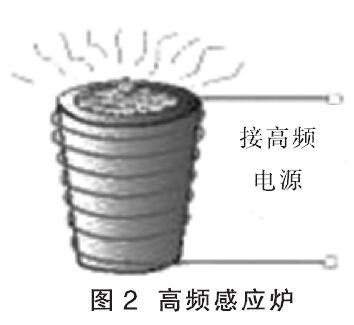

高考的命题“源于课本,但又高于课本”,回归课本的目的就是要去寻找这个“源头”。课本是学生系统地获取学科知识的主要来源,是遵循学科知识体系和受众的认知规律编写的,是课程标准的进一步细化,是一个体系。每个片段的设计都有着固有的意义,是集合众多的课程建设专家团队以及一线教师的反馈意见反复修订编写的,是集体智慧的成果,是任何的教辅都不可以代替的。在教学中,教师和学生应该抓好“课本”这一高考考题的“根”和“源”,从理清科学家关系这一目的出发,回归教材,系统地阅读教材是非常必要的。因此,这道高考题的设置对引导学生阅读教材、引导教师重视教材的使用有非常好的促进作用。题目中的插图,其实来源于教材上的一幅插图(图2)。因此,借助“明晰科学家关系”这一强有力的学习动机,可以有效促使学生去系统地阅读教材。因此,物理学史的教育是引导教学回归教材,培养学科素养的有力抓手。

(3)介绍科学家研究成果对人类文明的推动作用

人类社会在发展的过程中越来越重视“科学(Science)”“技术 (Technology)”和“社會(Society)”的关系,许多国家自20世纪后期以来将环境(Environment)融入其中,简称为STSE,他们重视STSE教育并将其融入到实际教学中。“STSE理念”也成为我国课程改革的方向。在高中物理课程标准的课程总目标中提出学习终身发展的必备技能,了解这些知识与技能在生活、生产中的应用,关注科学技术的现状及发展趋势[2]。在重视科学技能培养的过程中,我们也要重视全体学生的科学素养,其综合表现是学习科学的兴趣、尊重科学的态度、探索科学的行为和创新科学的效果,关注科技的同时也要注重保护环境。

这道高考试题有力地凸显了STSE理念。因此,启示我们一线教师在平时的教学中重视STSE教学,主动收集、开发相关的教学素材。将学科知识与技术、社会、环境紧密结合,用物理视角去观察生活、生产和社会中各类有关的物理问题,在教育教学中要注重培养学生关心热点问题,运用学过的知识解决生活中的常见问题[3]。

结合教科书给出的涡流加热的图片,教师可以将静态的图片转化为动态的素材,网络上就有相关的涡流加热的短视频。通过化静为动,可以将涡流加热以更加形象的方式呈现给学生(图3)。还比如,《辉煌中国》纪录片中就有逐段焊接高铁轨道从而消除轨道间隙的影像资料,这些短视频不仅是STSE理念的传播与实践,同时也是潜移默化的爱国主义教育素材,实践了课程德育。

3 对22题的分析

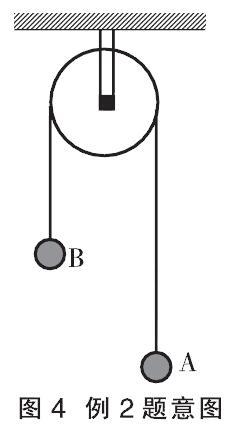

例2 (2020年全国高考理综Ⅱ卷物理第22题)一细绳跨过悬挂的定滑轮,两端分别系有小球A和B,如图4所示。一实验小组用此装置测量小球B运动的加速度。

令两小球静止,细绳拉紧,然后释放小球,测得小球B释放时的高度h0=0.590 m,下降一段距离后的高度h=0.100 m;由h0下降至h所用的时间T=0.730 s。由此求得小球B加速度的大小为a= m/s2(保留3位有效数字)。

从实验室提供的数据得知,小球A、B的质量分别为100.0 g和150.0 g,当地重力加速度大小为g=9.80 m/s2。根据牛顿第二定律计算可得小球B加速度的大小为a′= m/s2(保留3位有效数字)。可以看出,a′与a有明显差异,除实验中的偶然误差外,写出一条可能产生这一结果的原因: (言之成理即可)[4]。

3.1 对命题立意的解读

看到题目,脑海中首先呈现的就是物理学史上的“阿特伍德机”模型。本题考查了牛顿第二定律、能量转化与守恒定律。还涉及到隔离法、误差分析、有效数字等学科思维、概念及方法,难度适中。

3.2 给教学带来的启示

(1)鼓励演示实验的开展

本题的第三空考查学生根据实验实际测量的数据与理论计算数据之间存在的客观差异,分析背后存在的原因。可以运用能量转化与守恒定律,认识到滑轮转动起来会分走一部分动能、滑轮与轴之间的摩擦会生热、部分能量在与空气的摩擦中将会耗散到环境中去等,从而给出合理的答案。

网上公布的参考答案是“滑轮与轴之间有摩擦或滑轮有质量”,回答这两个答案的学生比想象中要少。阅卷中产生的这个细节,提示教师教学过程中可以做一下物理学史上的阿特伍德机的相关演示实验。在这个实验中学生可以直观地看到滑轮在不停转动,从而在答题时能快速联想到转动的滑轮会分走一部分能量。在两个钩码一升一降的过程中,学生还会听到滑轮一边转动一边咯吱咯吱地响,由此,学生就很容易理解滑动摩擦发生的地点是在滑轮与轴之间。

以上分析表明,在教学中如果可以把物理学史上一些相关的实验演示一下,对学生学科素养的培养有着显著的促进效果。

(2)科学辩证地认识和分析误差

误差分析在科学探究中具有重大意义。一来,误差分析本身可以作为某次实验结论是否成立的判定依据;二来,找到了误差的来源,也就明确了改进实验、减小误差的方法和方向。

这道题目着重分析了误差中的系统误差,开放性的答案设置有利于发展学生的质疑创新能力,从而发展学生的学科素养。

在阅卷的过程中,部分老师认为引起误差的主要因素是滑轮本身有质量和滑轮与轴的摩擦,而空气阻力所占的比例应该很小。虽然填“空气阻力”最终也给了分,但是部分老师认为填空气阻力的学生可能只是一种定式思维,该生实际上并未明晰这个实验误差的实质与主体。

实际上,空气阻力对实验的影响是与小球本身的材质有关,如果是木球下落,则空气阻力的影响显然就会更大,泡沫球下落,误差就会更大。因此,为了降低空气阻力对实验的影响,阿特伍德机中才使用钢球。

(3)以物理學史为载体渗透物理观念

那么,滑轮的转动究竟会带来多大的误差呢?接下来从能量观念的维度对历史上的阿特伍德机进行半定量的误差分析。

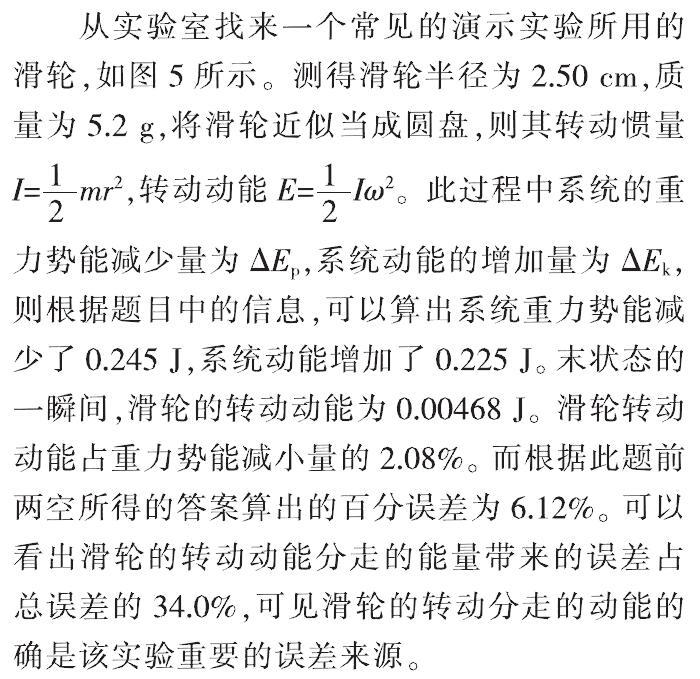

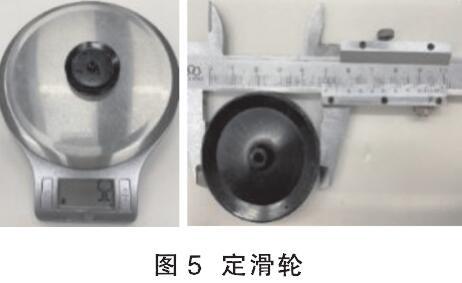

从实验室找来一个常见的演示实验所用的滑轮,如图5所示。测得滑轮半径为2.50 cm,质量为5.2 g,将滑轮近似当成圆盘,则其转动惯量I=■mr2,转动动能E=■Iω2。此过程中系统的重力势能减少量为ΔEp,系统动能的增加量为ΔEk,则根据题目中的信息,可以算出系统重力势能减少了0.245 J,系统动能增加了0.225 J。末状态的一瞬间,滑轮的转动动能为0.00468 J。滑轮转动动能占重力势能减小量的2.08%。而根据此题前两空所得的答案算出的百分误差为6.12%。可以看出滑轮的转动动能分走的能量带来的误差占总误差的34.0%,可见滑轮的转动分走的动能的确是该实验重要的误差来源。

另一方面,在复习教学中可以在能量转化与守恒规律的教学中有机地融合两段史料,让学生感受守恒思维在历史上与物理实验之间有机的互动过程。在物理学史上能量的转化与守恒定律曾经遭遇过两次危机。第一次是19世纪末关于放射性的发现,科学家发现放射现象总伴随着“取之不尽”的能量释放,起初人们认为是能量守恒定律在微观领域不适用,后来科学家们引入了核能的概念,从而化解了这场危机。第二次是1920年前后,人们发现在β衰变中,总有一部分能量和动量消失了,这在当时确实令人不解,以致于相当一部分物理学家认为能量和动量的守恒并非普遍成立(至少在β衰变中不成立),甚至波尔当时也这样认为。而来自奥地利年仅31岁的年轻物理学家泡利则坚信能量守恒,从而大胆地指出或许存在着一种尚不为人所知的且又极其微小的粒子,β衰变中的那小部分的能量和动量或许正是被这种粒子带走的。两年后,费米正式将这种极其微小的粒子称作中微子。就这样,当初泡利“遵循守恒思想”提出的预言在24年后被有力地证实了。这些史实充分体现了能量守恒定律在实验探索中的指导作用。

(4)开发校本课程,发展学生科学探究方面的素养

图6是筆者开展的校本选修课中学生探究阿特伍德机时的场景(图6中重物上方粘着橡皮泥,用于粗测系统的阻力)学生在积极的探索过程中不仅可以更好地体验物理学的魅力,更能体验做中学的乐趣。因此,不妨将物理学史上的一些经典的小实验开发整合为学生的课外探究小实验,既培养了学生的学科热情,又发展了学生的学科素养。

4 结束语

学者江晓原认为,要在人文和自然之间建立一座桥梁,这座桥梁正是科学史,建造这座桥梁是我们这个时代的文化需要[5]。物理学史的相关教学具备的教育功能,可在激发兴趣、梳理知识、形成观念、训练思维、培育精神等多个方面起到关键作用,继而有助于发展学生的核心素养。

教学评价是教学的重要组成部分,对课程的实施具有很强的诊断、激励、改进和质量监控等功能,评价的内容、方式、结果等方面都会直接影响课程培养目标的实现。教学评价还具有很强的导向功能,评价指标体系充分体现了教育的性质、目标和程度要求,是教学行动的指南,为教学指明方向,即指明教师教和学生学的目标和应达到程度的方向。高考体现了国家选才要求和高中教育目标的统一,具有很强的代表性,对学科教学具有很强的导向性[6]。

总体而言,2020年高考全国II卷物理试题强调基础、联系实际、突出主干,强化核心素养、关键能力的考查,充分体现了高考评价体系中“一核四层四翼”的总体要求[7]。就本文分析的两道高考试题而言,充分说明高考对于物理学史教学的重要性的认可,所发挥的导向功能将会对物理教学产生积极的影响。

一方面高考试题充分落实了课标要求。另一方面,高考试题充分发挥了对一线教学所具有的积极的导向功能,扮演着课标与教学之间的纽带的角色,有机地实现了课标、高考、教学三方的积极互动。

因此,物理教师应把高考评价体系与课程标准充分融合,落实到日常教学过程中,着力发展学生的核心素养,既成长了学生,也成长了自己。

参考文献:

[1]杨鹏涛. 浅议物理学史在物理教学中的作用[J].新西部,2014(03):23-25.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:6.

[3]卢曼,刘娜娜,吕华平.高中物理教学中要重视STSE教育[J].湖南中学物理,2017(10):17-19.

[4]石峰虎,孙涛. 2020年高考理综全国卷Ⅱ第22题评析及教学启示[J].中学物理教学参考,2020,49(09):54-55.

[5]江晓原.为什么需要科学史——《简明科学技术史》导论[J].上海交通大学学报(社科版),2000,8(04):10-16.

[6]周智良. 例说高考试题对落实物理核心素养的教学导向[J].物理教学探讨,2019,37(03):1-6.

[7]梅家烨. 注重联系实际 发展核心素养 引导物理教学——2020年全国理综卷Ⅱ物理试题评析[J].高中数理化,2020(13):65-67.

(栏目编辑 陈 洁)