基于“产出导向法”的大学英语混合式教学模式

吴心瑜

(淮阴师范学院 外国语学院, 江苏 淮安 223300)

《大学英语教学指南》(2020版)指出:高校应该实施混合式教学模式,为学生提供课堂教学与现代信息技术结合的线上、线下自主学习路径和丰富的自主学习资源[1]。高校英语教师有责任更新教育理念,创新教学手段,实现线上、线下教学模式的优势互补,进一步提升教学效果,提高人才培养质量。本文将基于“产出导向法”构建大学英语混合式教学模式,重点探讨集“驱动”“促成”“评价”三大教学流程的线上、线下混合教学模式的有效性,以期为大学英语教学的高质量发展提供参考。

1 “产出导向法”的主要内涵

“产出导向法”(Production-Oriented Approach,简称POA)[2]是文秋芳等学者在借鉴美国语言学家Krashen的“输入假说”、加拿大语言学家Swain的“输出假说”等国外二语习得理论研究成果的基础上构建的符合中国外语教学现状和需求的外语教学理论。该理论旨在克服中国外语教学中出现的“教”与“学”失衡等问题,进而对症下药,综合施策。

“产出导向法”由教学理念、教学假设和教学流程组成。教学理念之“学习中心说”主张打破教师为中心、学生被动学习的局面,倡导教师从教学流程、教学设计、教学活动的各个环节来关注学生究竟能学到什么,引导教师在充分发挥主导作用的同时,培养学生的学习主动性。教学理念之“学用一体说”则主张克服接受性知识不能自动转化为输出性能力的弊端,强调输入与输出的紧密关系,即教师要用好课堂、教材、教学手段等来提高学生英语产出能力。教学理念之“全人教育说”则倡导教师在选择输入性材料和产出任务话题时,充分发挥外语课程在立德树人根本任务中的重要作用。

该理论的教学流程由“驱动”“促成”和“评价”三部分组成。“产出导向法”认为,学生是学习活动的主体,而教师则是学生能否积极主动学习、学有成效的主导,在教学流程的每一个环节都体现着教师的主导作用。在“驱动”环节,教师要设计、描述和布置产出任务、产出场景,激发学生学习输入的动力。在“促成”环节,教师要努力助学生一臂之力,成功推动学生完成产出任务。在“评价”环节,教师既要带领学生制定评价标准,又要带领学生共同完成评价。总之,教师在“驱动”环节制造“饥饿感”,以激发学生学习动机;在“促成”环节,教师要一鼓作气,填补学生的“饥饿感”,做学生产出的“助推器”;在“评价”环节,教师针对课前、课中、课后学生产出情况提供有效的反馈和评价,提升产出质量。

2 基于“产出导向法”的大学英语混合式教学模式的构建

混合式教学(Blended-Teaching)是传统教学(Face to Face)与网络教学(E-Learning)优势互补的一种新型教学模式,其目的是为助推原有教学模式而不是将其取代[3]。该模式强调教师的主导和学生的主体,教师是线上、线下教学活动的设计者、指导者和指挥者,在融合传统课堂面授与网络在线学习优势的混合式教学中发挥主导作用,这也正是“产出导向法”倡导的“教师主导”;学生作为学习过程的主体,在教师的精心设计、指导、指挥下,在线上和线下充分发挥主动性、积极性与创造性,从而提高产出意识和产出水平。本研究尝试构建“产出导向法+混合式”的教学模式,以期找到二者最佳的契合点。

2.1 课前线上驱动和促成

课前线上模块由教师线上和学生线上共同组成。课前教师线上模块包括“驱动”和“促成”两大环节。在“驱动”环节,教师主要设计产出任务,从教学内容、教学目标和教学对象出发,设计具有认知挑战性的产出任务,让学生产生“饥饿感”,从而为下一步的“促成”做好铺垫。在“促成”环节,教师主要描述产出任务,并对学生提交的产出练习给予及时的检查和指导。以上两个环节,可以通过录制微课来辅助完成,教师将产出任务和学习材料融合进微课中,帮助学生实现选择性和个性化学习,提高产出质量。

课前学生线上模块包括接收任务、选择性学习和练习产出。通过网络学习平台,学生首先接收教师发布的产出任务,然后对学习资源进行选择性学习,进而尝试完成产出任务。由于任务的设置有一定的挑战性,学生内心会产生一定的压力和动力。在整个线上学习和练习的过程中,学生会对自己的不足之处有较为清晰的认识,他们会撰写学习反思记录自己遇到的问题,并通过网络学习平台互动区与同学、教师交流遇到的问题。

2.2 课中线下产出和评价

课中线下模块由教师线下和学生线下共同组成。教师课中线下“评价”主要体现“产出导向法”教学流程的即时评价环节:1)展示评价标准。不同的产出成果有着不同的评价标准,教师根据产出任务的类型制定出清晰、易懂、易对照的标准,师生共同学习。2)评价产出成果。学生经过线上学习和练习,根据教师布置的产出任务提交产出成果,教师有针对性地做出反馈和指导。3)进一步测评。教师可以通过“雨课堂”等现代教学手段,进一步考查学生的掌握情况,对于一些难点和重点进行进一步的讲解和强化。

学生课中线下主要完成“提交产出成果”和对同学的评价。基于“产出导向法”的混合式教学与传统课堂的明显区别就是,学生有备而来,他们既清楚自己欠缺什么,又知道自己需要在课堂上解决什么,因此可以在高质量地完成产出任务之后,进一步参与教师在课堂上布置的各项任务,对知识进行内化和深化。通过参与对其他同学产出成果的评价,学生会对自己的问题和不足有更清晰的认识,有利于进一步提高产出质量。“产出导向法”有利于教师设计出更加合理有效的教学流程,帮助学生将知识转化为技能,提高英语综合应用能力。

2.3 课后线上评价和驱动

教师课后线上模块由“评价”和“驱动”组成。此时的“评价”对应的是“产出导向法”的延时评价,即教师对学生课后再次提交的产出成果进行的再评价。“产出导向法”认为,学生在课后应该根据教师在课前和课中提供的反馈和评价,对产出成果进行修正和改进,然后再次提交,等待教师给出进一步的评价。教师在综合本次课学生课前、课中和课后表现后,结合下次课的教学目标和教学内容,着手设计新的“驱动”。

学生课后线上模块是指课后线上再次提交产出成果。基于课前和课中教师和其他同学针对自己的产出成果提出的意见和指导,学生会对自己的产出任务进行改进并再次提交,等待教师和同学的再次评价。除此之外,学生还可以在线上进一步与教师和其他学生互动,比如发帖、讨论区留言、撰写学习反思,将知识进一步巩固和深化,有助于教师更好地掌握学习进度,设计新的产出任务,师生共同努力取得更好的学习效果。

3 基于“产出导向法”的大学英语混合式教学模式的实践

笔者及所在团队于2020年9月至2021年1月开展了基于“产出导向法”的大学英语混合式教学模式的实践,希望通过收集和分析实践数据,检验新教学模式的成效,寻找“产出导向法”与大学英语混合式教学的最佳契合点。

3.1 教学对象

为了顺利开展实验,笔者将自己任教的淮阴师范学院2019级提高阶段英美文化概况3班作为实验组,将自己任教的2019级提高阶段英美文化概况5班作为控制组。

3.2 实践过程

1) 在教学实践中,实验组严格按照“课前线上驱动和促成——课中线下产出和评价——课后线上评价和驱动”的流程来操作。课前,教师将本单元的内容分为若干模块并录制微课,促成学生完成产出任务的内容(ideas)、语言形式(language)和话语结构(discourse structure)都要在微课中有所体现[4]。课中,教师组织学生开展口语和笔语产出的课堂活动,完成师生共同评价。课后,教师评价学生提交的修改后的产出成果,学生通过线上师生、生生进一步的互动,达到知识和技能的巩固和升华。控制组则采用传统的面授形式,即课前学生预习课文、课上教师精讲知识点、课后复习巩固。在教学进度、教学内容、作业布置方面,控制组和实验组没有显著差别。

2) 在教学实践中,笔者及所在团队分别对实验组和控制组的口语产出能力、写作产出能力进行了前测和后测,对两次测验成绩进行统计和分析。实践后期,向实验组发放问卷,并对问卷进行统计和分析。由于英美文化概况课程属大学英语后续课程,本研究口语和写作能力的测试均通过效度较高的PETS-5真题进行,考查学生的英美文化素养、多元文化意识和跨文化交际能力。

3.3 实践结论

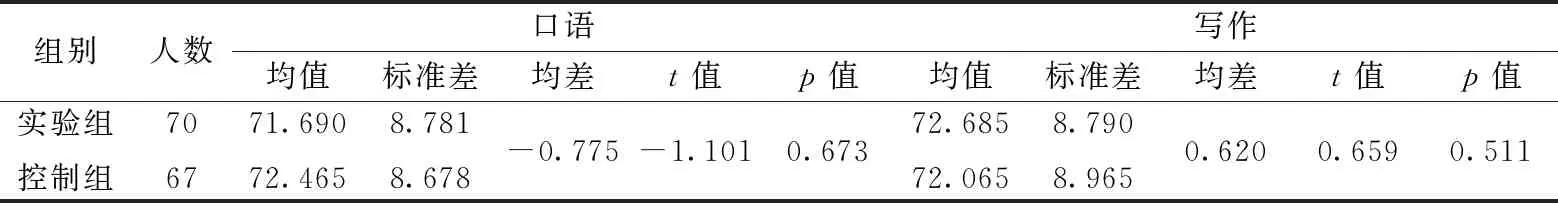

1) 实验前测数据收集与统计。在实验开始之前,课题组在相同条件下对实验组和控制组的口语和写作分别进行了测试,并将收集到的数据进行了独立样本t检验,统计结果如表1所示:

表1 实验组和控制组口语、写作前测t检验分析结果

由表1可见,在实验开始前采用独立样本t检验去研究实验组和控制组口语和写作成绩的差异性,结果发现实验组和控制组这两项成绩均未表现出显著性差异。具体分析如下:实验组的口语均值71.690,控制组口语均值72.465,实验组口语均值略低于控制组,但并未出现显著差异(p=0.673>0.05)。实验组写作均值为72.685,控制组写作均值72.065,实验组写作均值略高于控制组,但差异也并不显著(p=0.511>0.05)。因此两个组在实验前英语口语和写作水平没有显著差异,适合开展对比实验。

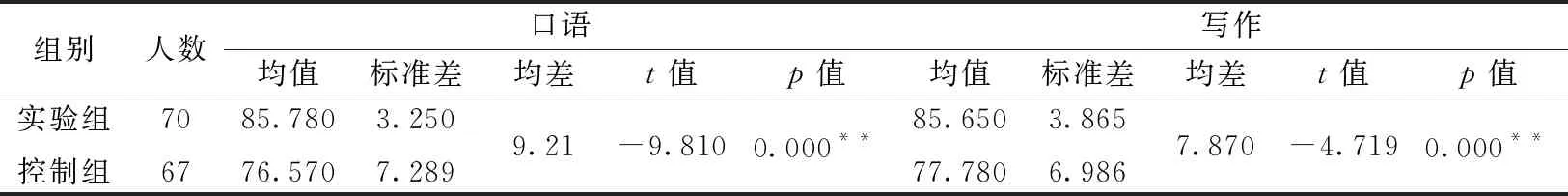

2) 实验后测数据收集与统计。在实验进行至第16周时对两个组进行了实验后测,对两个组后测的口语和写作成绩进行了独立样本t检验,统计结果如表2所示:

表2 实验组和控制组口语、写作后测t检验分析结果

从表2可见,实验组和控制组口语后测成绩呈现出0.01水平显著性(t=-9.810,p=0.000),具体对比差异可知,控制组的平均值(76.570)明显低于实验组的平均值(85.780)。实验组和控制组写作后测成绩也呈现出0.01水平显著性(t=-4.719,p=0.000),具体对比差异可知,控制组的平均值(77.780)明显低于实验组的平均值(85.650)。统计结果说明,实验组的口语和写作产出能力比控制组进步明显,基于“产出导向法”的大学英语混合式教学比传统的大学英语授课方式更能促进学生口语和写作产出能力的提高。

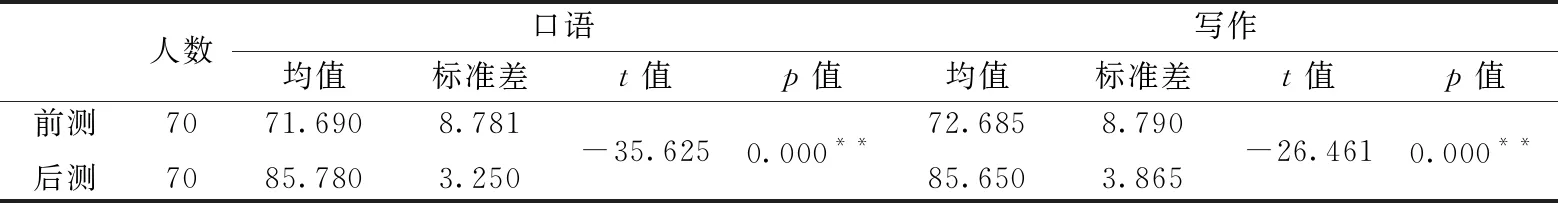

3) 实验组前测、后测成绩对比。基于以上实验数据,笔者及所在团队又将实验组的前、后测成绩进行了配对样本t检验,来验证本教学实践对学生英语口语和写作产出能力的影响。统计结果如表3所示:

表3 实验组前测、后测t检验分析结果

从实验组的数据结果来看:口语前测成绩和口语后测成绩呈现出0.01水平的显著性(t=-35.625,p=0.000),口语前测成绩的平均值(71.690)明显低于口语后测成绩的平均值(85.780);写作前测成绩和写作后测成绩之间也呈现出0.01水平的显著性(t=-26.461,p=0.000),写作前测成绩的平均值(72.685)明显低于写作后测成绩的平均值(85.650)。统计结果显示,此模式对提高学生的口语和写作产出能力效果较明显。

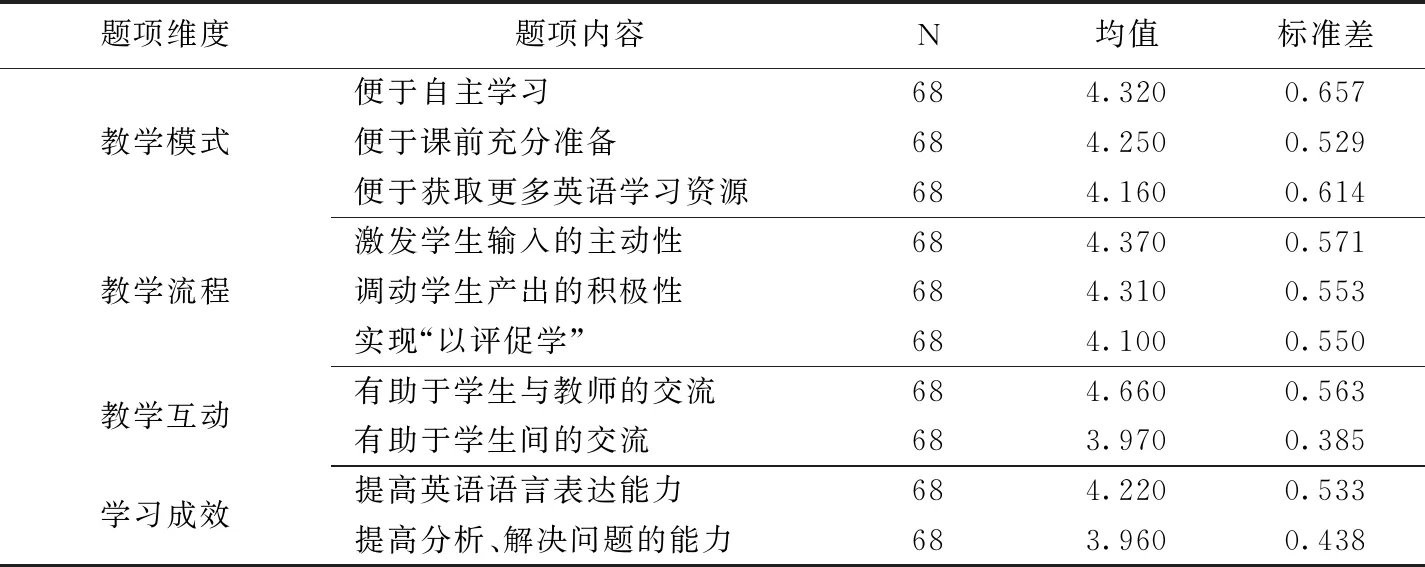

4) 问卷调查与分析。为了更好地了解学生对新教学模式的认可度和满意度,笔者及所在团队在实验开始的第16周向实验组的70名学生发放了问卷,问卷由教学模式、教学流程、教学互动及学习成效四部分组成。评分采用李克特五级量表,即1对应“很不满意”,2对应“不太满意”,3对应“一般”,4对应“比较满意”,5对应“很满意”。具体调查结果见表4:

表4 基于“产出导向法”的混合式教学模式满意度测评

笔者向参加实验的70名实验组同学发放了问卷,收回问卷70份,其中有效问卷68份,无效问卷2份,问卷数据录入SPSS21.0整理。第一个维度为“教学模式”,其三个题项均值都在4.160以上,并且数据都具有显著意义(p<0.01),尤其是“便于自主学习”一项均值达到了4.320,这说明学生对基于“产出导向法”的混合式教学模式满意度较高,学生认为该教学模式有利于开展自主学习。第二个维度为“教学流程”,三项均分都在4.100以上,并且数据都有显著意义(p<0.01),其中“激发学生输入的主动性”一项评分最高,说明“产出导向法”教学流程深受学生欢迎,有助于激发学生输入的主动性、调动学生产出的积极性、实现“以评促学”。第三个维度为“教学互动”,其两项评分的均值都在3.970以上,并且数据都有显著意义(p<0.01),尤其是“有助于学生与教师的交流”一项均值为4.660,说明该教学模式有利于开展教学互动,尤其是教师与学生之间的互动和交流。第四个维度为“学习成效”,其两个题项均值都在3.960以上,且数据都有显著意义(p<0.01),说明该教学模式的效果很大程度上得到了学生的认可,能够有效地提高英语语言表达、分析和解决问题的能力。总体上,基于“产出导向法”的混合式教学模式对学生学习自主性、产出积极性、语言表达能力等多个方面的提高效果明显。

4 教学建议

4.1 资源的建设和利用

在“产出导向法”的指导下,高校英语教师应该努力建设一批既符合学生学习需求,又满足国家对人才培养需要的实用性、针对性强的精品混合式课程,充分发挥教师的主导作用,激发学生学习的主动性和产出的高阶性[5]。教师要继续做好学生学习的设计者、组织者和指挥者,引导学生将优质资源的利用率发挥到最大值。

4.2 流程的优化和衔接

本研究尝试构建的基于“产出导向法”的大学英语混合式教学模式,从课前线上驱动和促成开始,经过课中线下产出和评价,到课后线上评价和驱动,形成了一个完整的循环式闭合。课前线上部分,与传统的“热身”或“导入”不同的是,教师所做的一切准备是为了更好地激发学生产出的欲望;与此同时,教师要为学生提供完成产出任务所必需的语言、内容、语篇结构等材料,并对产出练习给予及时的反馈和指导,腾出时间和精力来应对课堂上学生的产出情况。课中线下课堂部分,由于课前学生已经在教师的设计和指挥下完成了知识的输入和产出的练习,学生就可以投入更多的时间和精力参加教师在课堂上组织的各种强化口语和笔语输出的课堂活动。课后线上部分,可以理解为是对课前和课中活动的总结和评估,这个阶段非常重要,教师要从宏观和微观上一并掌握学生的产出情况,既要对学生提出具体的、有针对性的指导意见,评价他们课后再次提交的产出成果,也要对本次课学生的整体表现作出评价,真正起到“促学”的作用。评价结束后,教师要着手下次课的任务驱动,从而达到知识的巩固和提高。课前线上驱动和促成、课中线下产出和评价、课后线上评价和驱动,这样形成了线上和线下密切衔接的教学活动全过程。

4.3 评价的细化和整合

“产出导向法”的“以评促学”主张,在教师专业引领下学生打破“学”与“评”的界限,边评边学、边学边评,通过师生合作评价来实现“以评促学”,可细化为课前、课中和课后三个阶段。课前评价主要针对学生在线学习行为,比如观看视频的时长和次数、讨论区发言的次数、同伴互评的情况、练习产出的情况以及在线测试的得分情况等,教师通过这些线上数据汇总,可以评估学生课前的输入和练习产出情况。课中评价主要聚焦学生线下课堂表现情况,除了传统的考勤外,主要评价点为学生提交产出成果的情况和课堂其他活动的参与和表现情况,可进一步细化为教师评价、同伴评价和自我评价。课后评价则分为两部分:一是针对学生课后线上学习行为的评价,二是要对学生本次课从课前到课中再到课后一条完整的教学活动链的表现情况做出综合评价。

5 结语

更新教育理念、创新教学手段,实现线上、线下教学模式的优势互补,进一步提升教学效果,提高人才培养质量,是高校教师义不容辞的责任。“产出导向法”理论力求改变中国外语“学”“用”分离的尴尬局面,符合中国外语教学的实际和需求,用中国的教学理论解决中国的教学问题。本研究初步印证了基于“产出导向法”的大学英语混合式教学的有效性,发现集“驱动”“促成”“评价”于一体的线上、线下混合教学模式,可以提高学生口语和写作的产出水平,该模式也得到学生的认可和欢迎。但该教学实验受到主客观条件的限制,研究设计还不够完善,研究过程和研究方法还有进一步改进的空间。笔者认为在今后的教学和研究过程中,应该继续开展“产出导向法+混合式教学”的实证研究,以期找到二者最佳的契合点,在致力于提高学生英语综合应用能力的道路上进一步探索。