行政法院的中国试验

——基于24万份判决书的研究

马 超 郑兆祐 何海波

一、导论

建立于1989年的行政诉讼制度,肩负着解决纠纷与监督行政的重大使命。然而在实践中,本来是要监督地方政府的法院却始终难以摆脱地方政府的干预。法院镶嵌在“一级管一级”的治理结构中,人员编制、财政预算、物资保障基本掌握在同级政府手里。这导致法院面对被告席上的行政机关往往“腰杆不硬”,难以公正裁判,进而形成行政诉讼“立案难、审理难、判决难”的困顿局面。(1)对行政诉讼实施状况的调研和分析,参见何海波:《困顿的行政诉讼》,载《华东政法大学学报》2012年第2期;林莉红主编:《行政法治的理想与现实:〈行政诉讼法〉实施状况实证研究报告》,北京大学出版社2014年版;Kwai Hang Ng & Xin He, Embedded Courts: Judicial Decision-Making in China, Cambridge University Press, 2017。越来越多的人认识到,这种管理体制上的矛盾已经成为行政诉讼充分实现其功能的主要障碍。如何在制度上隔绝或减少来自地方政府的影响,成为我国行政诉讼改革的核心课题之一。

围绕行政审判体制的问题,各级法院曾作过一系列探索,学术界也有各种设想。(2)参见马怀德、王亦白:《透视中国的行政审判体制:问题与改革》,载《求是学刊》2002年第3期;何海波:《行政审判体制改革刍议》,载《中国法律评论》创刊号,法律出版社2014年版。例如,以区县政府为被告的行政案件管辖上提一级,由中级法院审理;(3)参见《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》(法释〔2000〕8号,已废止)第8条第1项(被告为县级以上政府且基层法院不适宜审理的案件,由中级法院审理);《行政诉讼法》(2014年修正)第15条第1项(对县级以上地方政府所作的行政行为不服的,都由中级法院管辖)。浙江台州、河南全省一度实行行政案件交叉管辖,由异地法院审理;(4)参见顾春:《“民告官异地审”管用吗?》,载《人民日报》2007年5月14日,第10版;龚金星、马跃峰:《异地管辖,“民告官”还难吗?》,载《人民日报》2015年11月6日,第20版。最高法院还曾推动行政案件相对集中管辖,即由一家基层法院管辖周边几个区县的行政案件。(5)参见《最高人民法院关于开展行政案件相对集中管辖试点工作的通知》,法〔2013〕3号,2013年1月4日发布。但这些改革有的尚在进行,情况不明,有的因问题较多,难以持续。为减少地方干预,中央还着力推动“省以下地方法院、检察院人财物统一管理”。(6)《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,2013年11月12日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过。这一重大改革设想如能实现,自然会对包括行政诉讼在内的各类诉讼产生深远影响。但迄今为止,这一项改革仍有待落实。在讨论中,也有不少人主张,在最高法院的“大屋顶”之下建立一套专门的行政法院系统,以摆脱区县政府的影响。(7)参见江必新:《中国行政审判体制改革研究——兼论我国行政法院体系构建的基础、依据及构想》,载《行政法学研究》2013年第4期;马怀德:《行政审判体制改革的目标:设立行政法院》,载《法律适用》2013年第7期。这一思路后来在“跨行政区划法院”的名义下,得到部分采纳。

铁路法院作为跨行政区划法院审理行政案件,是中共十八大后司法改革的一项重要举措。2014年10月召开的十八届四中全会明确提出,“完善行政诉讼体制机制,合理调整行政诉讼案件管辖制度”,并特别要求,“探索设立跨行政区划的人民法院和人民检察院,办理跨地区案件”。(8)《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,2014年10月23日中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议通过。紧随其后通过的新《行政诉讼法》和司法文件对跨行政区划法院审理行政案件作了具体规定。(9)《行政诉讼法》(2014年修正)第18条第2款:“经最高人民法院批准,高级人民法院可以根据审判工作的实际情况,确定若干人民法院跨行政区域管辖行政案件。”《最高人民法院关于全面深化人民法院改革的意见——人民法院第四个五年改革纲要(2014—2019)》(法发〔2015〕3号)和《最高人民法院关于人民法院跨行政区域集中管辖行政案件的指导意见》(法发〔2015〕8号)对跨行政区划法院作了具体规定。当时,铁路法院系统刚刚从铁道部转隶,归省级党委和高级法院直接管理。在此情况下,由铁路法院承担跨行政区划法院的角色可谓顺理成章。虽然它没有“行政法院”之名,但可以说是初级版的行政法院或者“准行政法院”。(10)将跨行政区划法院看作“行政法院”的过渡方案,也是学者和法官的普遍看法。参见马怀德:《跨行政区划法院如何建构》,载《学习时报》2015年3月23日,第5版;程琥:《国家治理现代化与行政审判体制改革——兼论跳出行政诉讼管辖改革周期率的因应之道》,载《中国应用法学》2021年第3期,第21页。虽然没有实行“中央直管”,但这已经是我国行政诉讼历史上为克服地方干预所作出的最大努力了。

自2015年至今,有近30家铁路法院开展了行政诉讼业务,审理了大约10万起行政案件。伴随着改革举措的实施,人们的关注也从制度设计转向改革成效,一些问题开始浮现:铁路法院在行政审判上究竟实效如何?它是否实现了杜绝地方干预的改革目标?是否展现出相较于普通法院的体制优势?上述问题对行政审判体制的进一步改革至关重要,但迄今为止,除了个别法院的零星报告,尚无全面、可靠的回答。学术界曾对异地管辖、省级人财物统管等改革作过实证研究,而有关铁路法院或跨行政区划法院的实证文献至今空白。(11)对行政诉讼其他改革的实证研究,可以参见常延龙、龙小宁、孟磊:《异地审理、司法独立性与法官裁决——基于广东省江门市司法制度改革的实证研究》,载《经济学(季刊)》第19卷第1期(总第75期),北京大学出版社2020年版;向淼、范良聪:《行政诉讼异地管辖制度实施效果的实证研究》,载《治理研究》2021年第1期;Hui Zhou, Junqiang Liu, Jiang He & Jianxin Cheng, Conditional Justice: Evaluating the Judicial Centralization Reform in China, Journal of Contemporary China, Vol.30, p.434-450(2021)。

有鉴于此,本文尝试利用中国裁判文书网所公开的2015—2019年间的裁判文书,对全国范围铁路法院审理行政案件的效果进行实证研究。考虑到多数读者对铁路法院比较陌生,下面先简要介绍铁路法院的由来和近年来的改革历程。接着,交待数据来源、研究设计和主要发现,对回归模型做稳健性检验。之后,将对我们的发现提出解释,并做进一步验证。文章最后将提出下一步改革和研究的建议。

二、铁路法院审理行政案件

我国铁路运输法院系统是学习苏联体制的产物,初建于1953年,几年后被撤销,1980年重建。铁路法院包含基层、中级、高级三个层级,由铁道部直属管理。其中,铁路高级法院于1987年被撤销,基层和中级两级则保留至今。至2012年被移交,全国总计设立了17个铁路中级法院和58个铁路基层法院。(12)有关铁路法院的历史,可以参见万鄂湘主编:《专门法院改革的路径与成效》,人民法院出版社2013年版,第103-108页。从体制渊源来看,铁路法院系统与地方政府并无密切联系。

铁路法院的改制启动于本世纪。2010年底,在中央编办牵头、“两高”和相关部委的共同参与下,确定了将铁路法检系统由铁道部整体移交普通法检系统的改革方针。(13)参见中央编办、最高人民法院和最高人民检察院、财政部、人力资源和社会保障部、铁道部联合发布的《关于铁路法院检察院管理体制改革若干问题的意见》,铁政法〔2010〕238号,2010年12月8日下发。关于改制过程的报道,可以参见叶逗逗:《铁路公检法改制低调缓进》,载《财新周刊》2011年第11期。2011年,最高法院发文,决定对移交后的铁路法院由“驻在地的省一级党委和高级人民法院,实行属地管理”。(14)《最高人民法院关于推进铁路法院管理体制改革工作的意见》(法发〔2011〕12号),2011年8月7日下发。由此,确立了铁路法院“省级直管”的管理体制,即绝大多数铁路法院的人员编制和财政经费由省一级提供,实行“去地方化”管理。(15)参见同前注〔12〕,万鄂湘主编书,第120页;最高人民法院行政审判庭编著:《行政诉讼跨区划管辖改革实践与探索》,人民法院出版社2018年版。至2012年6月底,铁路法院与铁路运输系统完成脱钩,彻底纳入国家司法管理体系。此后,在审判体制改革的讨论中,铁路法院独立于地方政府的体制特征受到关注,“借壳上市”、建立行政法院或者跨行政区划法院的构想也由此萌发。

2015年1月,北京第四中级人民法院(原北京市铁路运输中级人民法院)和上海市第三中级人民法院(原上海市铁路运输中级人民法院)作为跨行政区划法院的先行试点法院,开始受理特定类型的行政案件。之后,改革在全国范围逐步展开。截至2019年,全国共有29个铁路基层法院和10个铁路中级法院受理行政案件(表1),占铁路法院总数的一半以上。这些铁路法院分布在18个省份(含直辖市),其中9个省份有两级铁路法院同时受理行政案件(甘肃、广东、广西、河南、湖北、江西、陕西、上海、云南)。

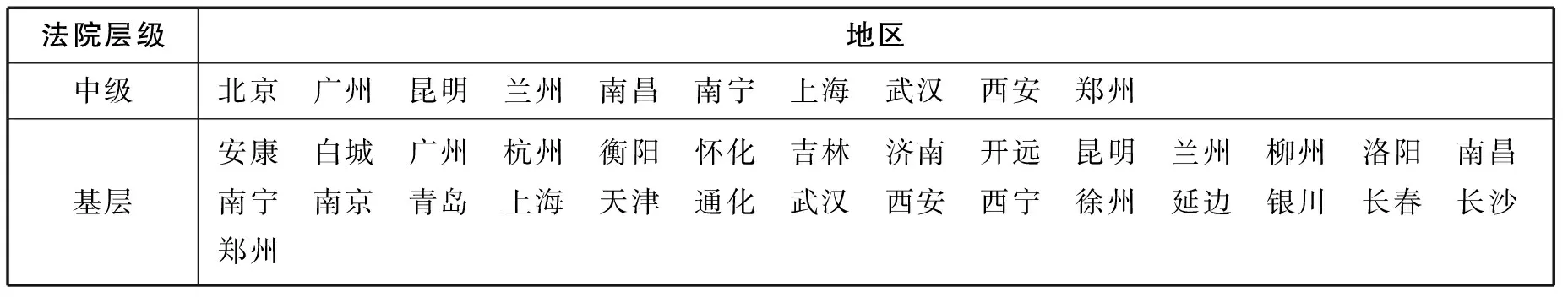

表1 受理行政案件的铁路法院(截至2019年)

需要说明的,各铁路法院并非只受理行政案件,它们也同时按上级法院规定受理其他类型的案件。比如,2017年北京市四中院受理的非行政案件约占全部案件的25%。(16)参见杨晋东、邹慧:《“五改革、五创新”推进跨区划法院改革——北京四中院召开建院两周年新闻通报会》,载北京市第四中级人民法院网站2017年1月5日,http://bj4zy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2017/01/id/2516395.shtml。此外,铁路法院并非审理其辖区内的所有一审行政案件,各铁路法院具体的管辖范围也存在差异。比如,北京市四中院主要受理北京市范围内以区县政府为被告的一审行政案件,上海市三中院主要受理以上海市政府为被告的一审行政案件。

三、数据来源与研究方法

(一)数据来源与整理

我们的原始数据来源于中国裁判文书网。2020年7月,我们通过一家法律科技公司获得了中国裁判文书网自2014年上线以来所有公开的行政裁判文书,其中一审裁判文书约71万份、一审判决书近24万份。我们所获的一审判决书大约占全国法院相应时段内判决结案的45%。(17)有关裁判文书上网公开的情况,可以参见马超、于晓虹、何海波:《大数据分析:中国司法裁判文书上网公开报告》,载《中国法律评论》2016年第4期;唐应茂:《司法公开及其决定因素:基于中国裁判文书网的数据分析》,载《清华法学》2018年第4期;杨金晶、覃慧、何海波:《裁判文书上网公开的中国实践——进展、问题与完善》,载《中国法律评论》2019年第6期。与一些通过爬虫技术获取裁判文书的先前研究相比,我们的数据避免了爬取不全面的缺陷,应当是迄今同类研究中最为全面的。

尽管如此,我们并不完全清楚那些未公开的裁判文书是什么,也不能完全确定数据缺漏对研究结果的影响。在有官方统计可资对比的2015年和2016年,公开数据库显示的原告胜诉率比官方统计的原告胜诉率高出6、7个百分点。(18)根据《中国法律年鉴》所给出的数据计算,原告在2015和2016年的判决胜诉率分别是31%和31.5%;本文数据集中,原告在相应年份的判决胜诉率分别是36.9%和38%。我们猜测,这种情况主要是裁判文书上网公开的规则导致的。当前的公开规则以裁判文书“发生法律效力”为条件。也就是,当事人提起上诉的一审判决书,一般要等二审裁判生效后公布;已经公布的裁判文书发现有问题的,也会撤回。(19)参见《行政诉讼法》(2014年修正),第65条;《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》,法释〔2016〕19号,第7条。因此,被二审和再审改判的一审判决书很可能不会出现在公开数据库中。而被二审和再审改判的一审判决,多数是原告败诉、行政机关胜诉的。这意味着,公开文书缺失了一部分行政机关胜诉的文书,从而提高了原告胜诉判决在公开数据库中所占的比例。因此,本文统计的原告胜诉率可能有所高估。但这种情况同样发生在铁路法院和普通法院、发生在基层法院和中级法院,而本文的研究主要是对比不同性质和层级法院的审判效果,因此,这种情况应当不会导致分析结果的系统性偏差。

获取原始文书之后,我们首先建立了一个涵盖文书各种关键信息的变量表,包括文书类型、立案和裁判时间、原被告身份及所在地、法院名称、类型、层级及所在地、被诉行政行为类型、所涉行政管理领域、判决结果等40余项信息。之后,在和同一家公司合作的基础上,我们采用多种自然语言处理模型,辅之以人工校正,一些缺失值也通过机器比对和人工识别加以补充。经过反复操作、多轮完善,提取出每一份行政裁判文书的关键信息。这一过程耗时一年之久。最后,我们随机抽取千分之一的文书样本,通过人工比对,确定各项信息的机器标注正确率在90%—99%之间,平均正确率为97.9%。对于大规模文本标注来说,这已经是一个非常理想的结果。谨慎起见,我们还进行了额外的测试,表明占比极小的错误项是随机产生的。

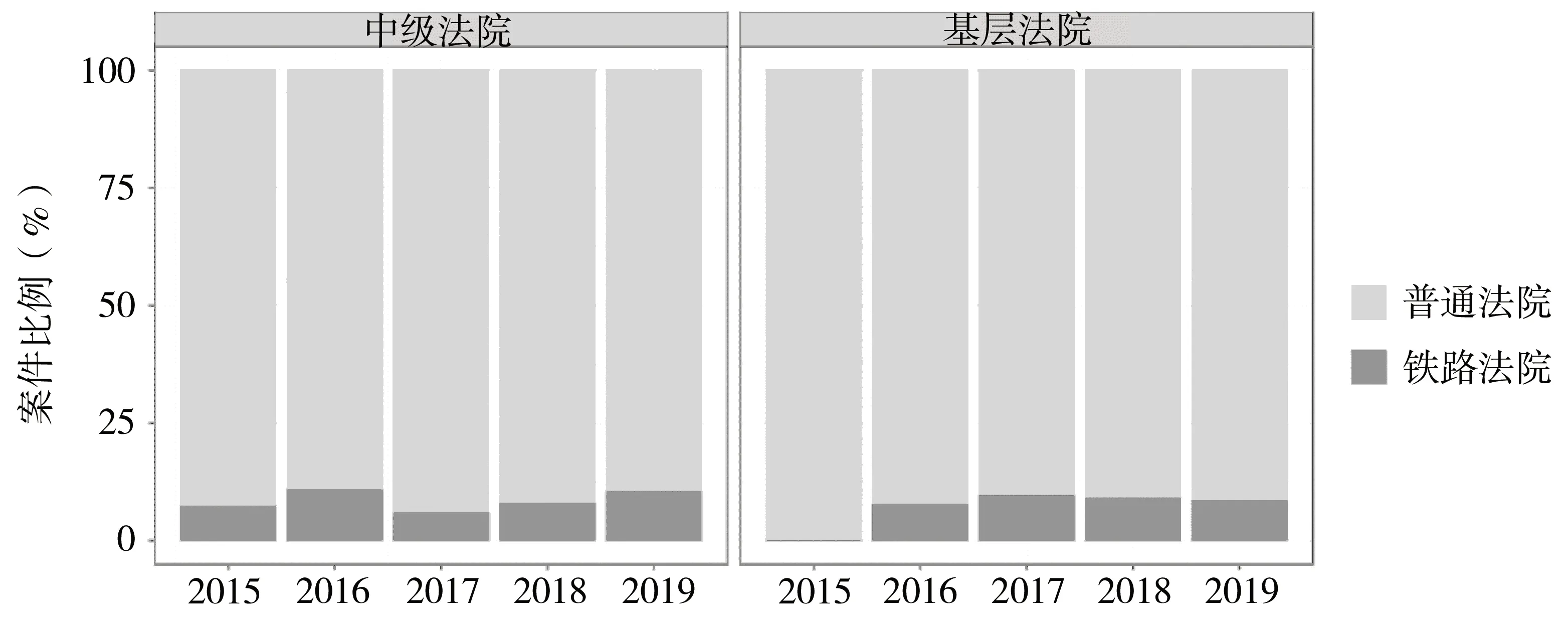

本文的研究目标是评估铁路法院在行政案件的审判上相较于普通法院是否能够更有效地抵制来自地方的影响。为此,我们选择2015—2019年期间由基层法院和中级法院所作的一审行政判决书作为本文的研究数据库。由于知识产权法院、海事法院等专门法院的管理体制与普通法院存在较大差异,我们剔除了这些法院审理的行政案件。考虑到裁判文书上网公开存在一定的滞后性,2020年应公开文书缺失率较大,我们没有采用2020年的文书。目前的研究数据库中,一审行政判决书共23.8万份,其中7.3%是由铁路法院作出的。普通法院和铁路法院一审行政判决书在各年度的分布情况,见图1。

图1 普通法院和铁路法院一审判决书的比例

(二)统计变量的确定

研究涉及的关键自变量和因变量均为二分变量,分别用0和1赋值。我们采用判决类型来判断原告是胜诉还是败诉:法院判决变更或者撤销行政行为、确认违法或无效、责令履行或赔偿的,认定原告胜诉;法院判决维持行政行为或者驳回全部诉讼请求的,认定原告败诉。具体操作时,我们提取判决书主文(“判决如下”之后部分)的第一项判决内容。

关于上述标准,有两个可能的质疑需要先作解释。一是,法院判决并不一定完全支持其中一方而否定另一方,“各打五十大板”的情况并不少见,因此以判决类型来判断原告是否胜诉并不精确。这一质疑不无道理。但是,判断一个案件是否实质上胜诉,其标准本来就不易确定;对每一个案件作实质判断,在大数据统计中更是无法实现。二是,各地行政执法水平不一,是否“原告胜诉越多越好”也大可疑问。对此,我们的回答是:在目前的执法和司法环境下,原告胜诉不易,用原告胜诉率作为衡量法院公正审判的指标仍是有效的。而且,我们比较的大体上是同一地区铁路法院和普通法院审理案件的情况,地区差异已使用固定效应进行控制。此外,在既有研究中,用原告胜诉率作为行政审判效果的指标也是通行方法。(20)参见同前注〔11〕,Hui Zhou et al.文,第434-450页。

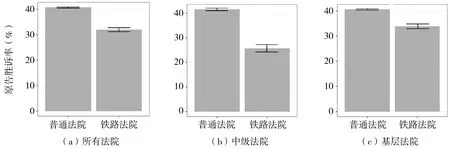

接下来,我们用原告胜诉的判决文书数量除以法院判决文书数量,来统计原告的胜诉率。与我们的预期相反,初步的统计结果显示,原告在铁路法院的胜诉率不如在普通法院的胜诉率。具体地说,在观察区间内,原告在普通法院的胜诉率有41%,而在铁路法院的胜诉率只有32%,两者相差9个百分点。一个简单的T检验也表明,这种差异(p<0.001)在统计学上也是非常显著的。当我们进一步对比不同层级法院的情况时,发现胜诉率的差异在两级法院有所不同(图2)。这种差异有待后文通过多变量回归分析进一步确认。

图2 原告胜诉率(95%置信区间)

在自变量和因变量之外,我们尽可能多地从文书中提取可能影响判决结果的其他因素,作为回归分析的控制变量。控制变量包括:被诉行政行为类型、所涉行政管理领域、原告身份(自然人/组织)、原告人数、原告是否有律师代理、被告数量、被告是否有律师代理、案件是否存在第三人。

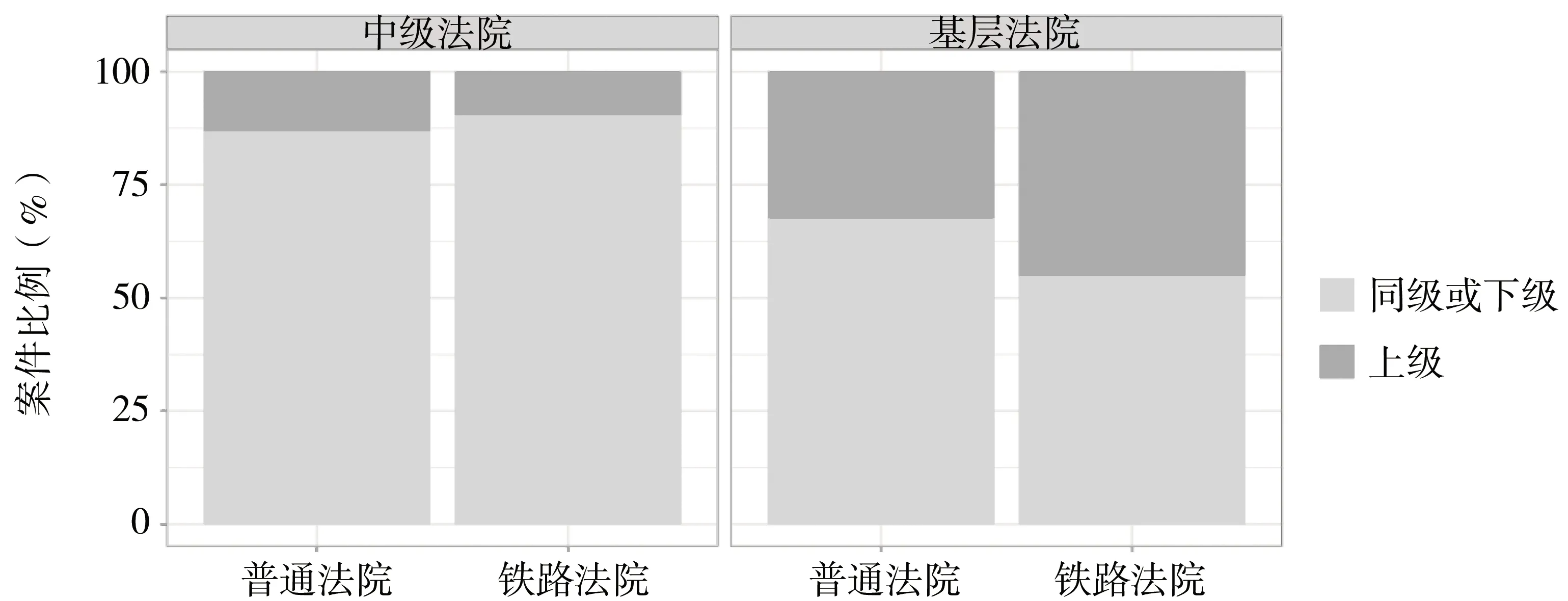

为考察被告的行政级别对法院判决结果的影响,我们还对被告级别进行了标注:高于审理法院级别的被告(文中笼统地称为“上级机关”)赋值为1,否则为0。根据它们在中国五级政府体系中所处的层级,国务院部门、省级政府及其部门视为高于中级法院,前述机关、地级市政府及其部门视为高于基层法院。图3是以上级机关为被告的案件在不同法院的占比情况。从中可以发现,在中级法院审理的案件中,以上级机关为被告的案件占比较小;但在基层法院(尤其是铁路基层法院),以上级机关为被告的案件和以同级或者下级机关为被告的案件数量比较接近。

图3 以上级机关为被告的案件在不同法院的占比

考虑到中国社会存在较为明显的地区差异,我们在与具体案情相关的变量之外,还加入了法院所在地级市的相关变量。我们使用四个变量来代表一个地区的社会经济发展情况:人口规模、人均GDP、外商直接投资规模和房地产投资规模。这些变量通常与该地法院的案件数量和判决结果有关。例如,对房地产行业的大量投资可能引发较多的征地拆迁案件,而法院在审理这类案件时往往承受更大的压力。在回归分析中,我们对这四个变量都进行滞后一年处理。

(三)研究模型的建立

行政案件的判决结果,可以看成是由与案件相关的各种变量和案件发生地的城市相关变量共同作用的结果。换言之,单个案件的结果同时受到个体因素和群体因素的影响。对于这种情况,多层次模型应当是比较合适的处理方案。在政治科学中,多层次模型比较广泛地应用于对公众意见倾向的研究,因为这一模型能够更准确地估计个人因素和地区因素对选民意识形态和政治偏好的影响。(21)See Devin Caughey & Christopher Warshaw, Public Opinion in Subnational Politics, Journal of Politics, Vol.81, No.1, p.353-363(2019).此外,考虑到各个铁路法院开门受理行政案件的时间并不相同,我们的数据集跨越了多个年份,多层次模型允许截距随年份和城市的不同而变化。

我们将回归模型表述如下:

Winijt=αjt+β(RTC)ijt+Cijtκ1+Mjtκ2+εijt

其中αjt=γ0+γ1(Municipality)j+γ2(Year)t+μjt

Winijt在其中代表结果变量,即原告是否在t年的j市赢得了案件i;Cijtκ1和Mjtκ2分别代表城市和案件的相关变量及其对应系数的向量。因为各个省可能在不同的城市采用不同的案件分配规则,我们在多层次模型中同时包含对年份和城市的考量,这使我们能够解释其他未观察到的与年份和城市相关的特定因素。这些因素可能影响了行政案件在铁路法院和普通法院之间的分配,以及法院的判决结果。

β是我们所关心的最重要的系数。如果铁路法院相比普通法院,确实能够有效避免地方因素的影响,作出对原告更有利的判决,那么其系数应当是正向且显著的;反之,如果系数是负向且显著,那么,铁路法院改革可能加剧了地方因素对行政审判的影响;而如果估计结果在统计上不显著,那么,铁路法院和普通法院的审判效果不存在统计学意义上的差异。如果出现后两种情况,那将表明改革可能没有起到预期的效果。

需要说明的是,虽然因变量是一个二分变量,但我们依然采用多层次线性模型进行估计。原因有两方面。首先,由于我们对中级法院和基层法院进行单独的回归分析,以观察特定变量对不同层级法院的影响,线性模型相较于非线性模型(如logit或probit)更适合于比较基于不同子数据集所得出的回归系数。其次,我们还着重观察了上级机关作被告时,各个变量的相关性是否会发生变化,线性模型可以让我们直接对交互项进行建模和解释。我们在后文还使用多层次logit模型对分析的主要结果进行了稳健性检验。结果表明,两种模型在估计系数的符号和统计显著性水平上是相似的。

四、研究发现与稳健性检验

(一)主要发现

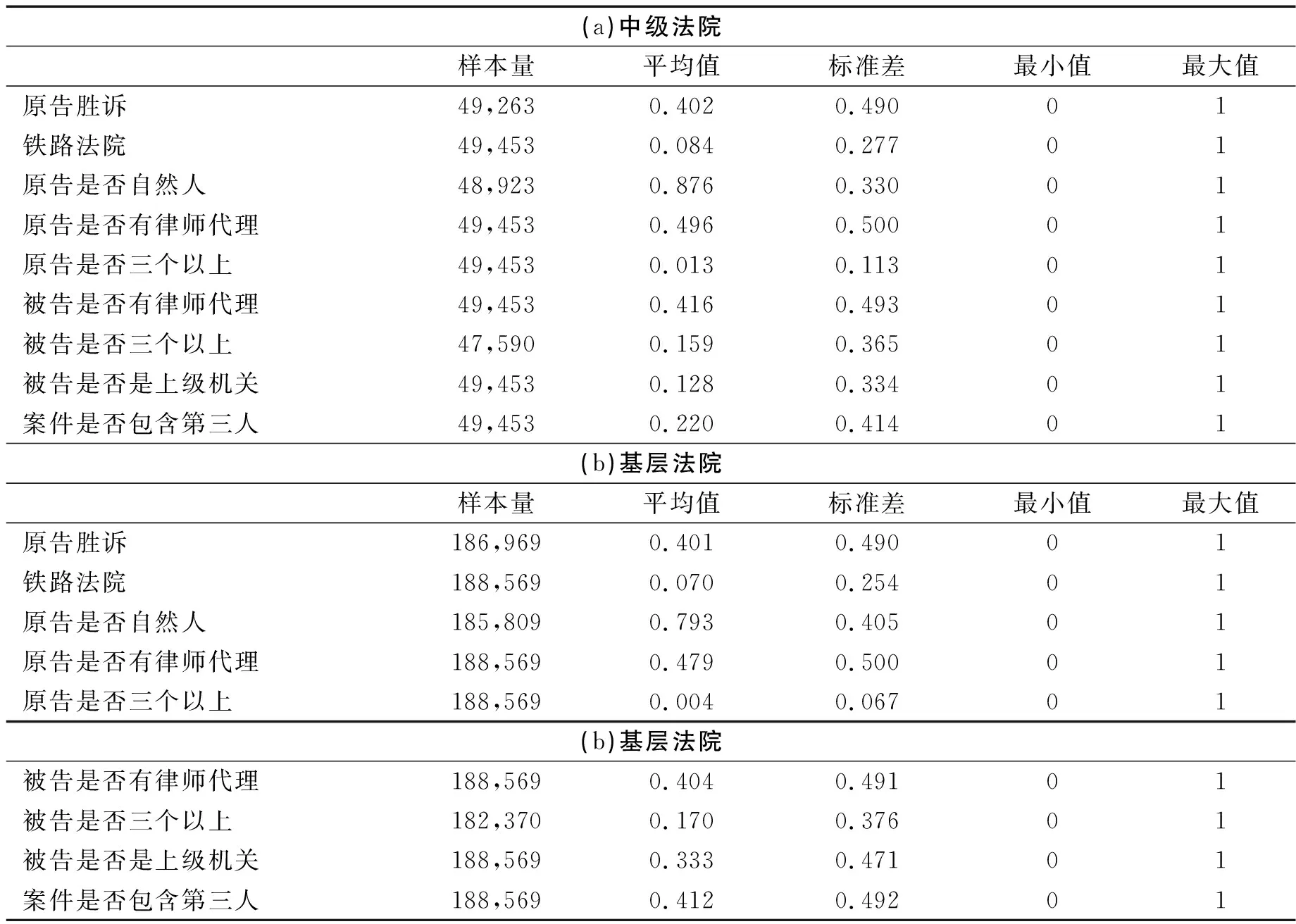

如表2所示,在本文的数据集中,原告胜诉率在基层法院和中级法院基本相同。其他方面,基层法院审理的案件约是中级法院的4倍;铁路法院审理的案件占比在中级法院略高于基层法院,但均未超过10%。两级法院的原告均以自然人为主,原告律师代理率也基本一致,均在半数左右;两级法院被告的律师代理率均在四成左右。多个被告的案件比例也大致相当,但基层法院处理的以上级机关为被告的案件比例是中级法院的2.5倍左右。群体诉讼在两级法院均占比极小,基层法院涉及第三人的案件占比是中级法院的2倍左右。

表2 主要变量的描述性统计

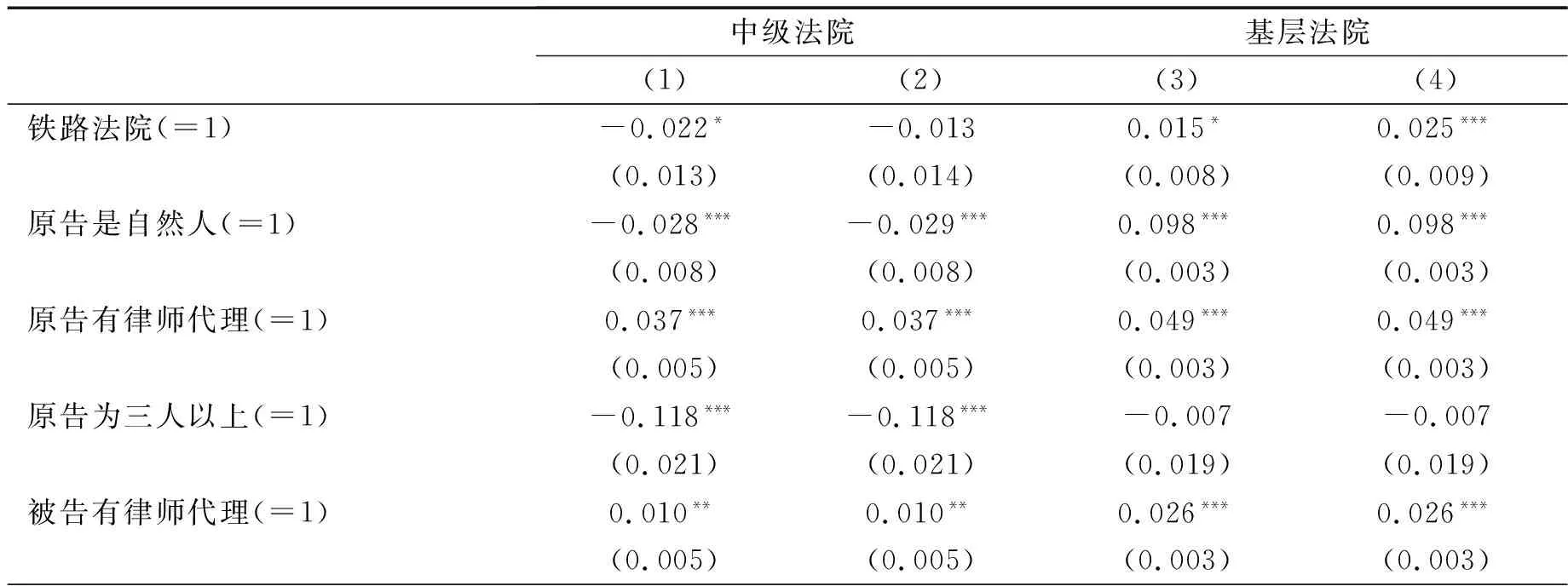

表3是铁路法院审理案件的回归分析结果。为了观察关键系数是如何因法院层级而变化的,我们对中级法院和基层法院审理的案件分别进行回归。模型(1)和(3)是本文的基准模型,模型(2)和(4)是在基准模型的基础上加入了铁路法院与被告级别的交互项,以检验当被告是上级机关时,铁路法院与判决结果的相关性是否发生变化。ANOVA检验表明,纳入交互项显著改善了两个子数据集的模型拟合度(p<0.05)。

表3 铁路法院审判效果的回归分析

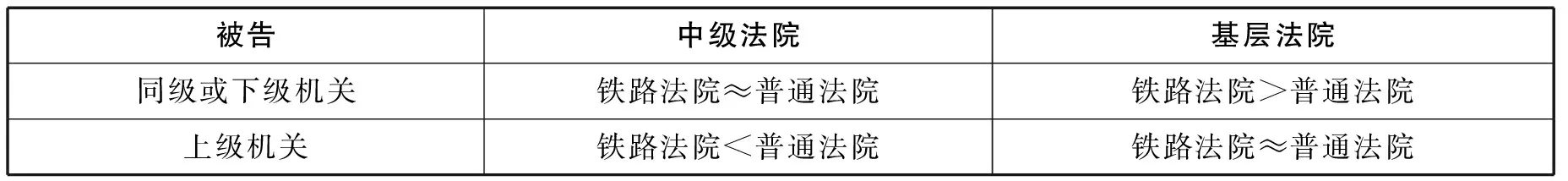

就我们的研究目的而言,有两个结果特别值得重视。首先,不同层级的铁路法院发挥的效果并不相同。在中级法院层面,模型(1)中铁路法院的回归系数为负,且p值在0.1水平上显著;但在基层法院,模型(3)和模型(4)中的铁路法院回归系数均为正,且p值分别在0.1和0.01水平上显著。这表明,铁路基层法院相较于普通基层法院,判决原告胜诉的机会更高;铁路中级法院相较于普通中级法院,判决原告胜诉的机会反而更低。其次,被告的级别似乎对铁路法院的判决倾向有重要影响。交互项的系数在模型(2)和模型(4)中均为负,且在0.01水平上显著。这表明,当被告的行政级别高于审理法院时,原告胜诉的可能性明显降低。也就是说,面对上级机关为被告的案件时,铁路法院审理难度明显增大。

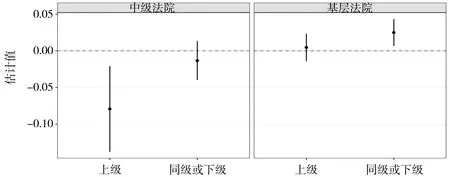

图4展示的是基于模型(2)和模型(4),当铁路法院面对上级机关时的估计边际效应。与同级普通法院相较,铁路中院在面对上级被告时承受了更大的压力。而对于铁路基层法院,考虑到其估计效应的置信区间包含零点,上级机关的因素似乎没有对它的审判效果产生影响。

图4 铁路法院的回归分析估计值(95%置信区间)

需要指出的是,虽然铁路中院审理上级机关为被告的案件时,原告胜诉的可能性更小,但以上级机关为被告的案件在铁路中院占比很小(不到10%,见图3),因此不能简单地下结论说,铁路法院改革在中级法院层面是无效的。对于在中级法院占大多数的以下级行政机关为被告的案件,铁路法院的表现与普通法院没有统计学上的显著差异。而铁路基层法院的改革在总体上提高了原告的胜诉可能性。这说明,除了铁路中院受理的那一小部分以上级机关为被告的案件,两级铁路法院相较于普通法院,至少总体上没有使原告面临更恶劣的境遇,其中一部分案件还为原告争取到了更为有利的处境(见表4)。据此可以认为,以“省级直管”的铁路法院作为跨行政区划法院审理行政案件,在整体上取得了一定的改革成效。

表4 铁路法院改革的效果估计

除了前述报告的主要结果,一些控制变量的结果也颇为有趣。一是,在中级法院层面,组织型原告似乎比自然人原告更具有胜诉可能性。二是,原告聘请律师似乎能够增加原告胜诉的几率;而在被告聘有律师的案件中,原告的胜诉率同样增高。后一反常现象自然不是被告聘请律师起了负面作用,而更可能是因为被告意识到这些案件败诉风险较大所以聘请律师。三是,在中级法院层面上,当案件涉及第三人时,原告更有可能赢得官司。这可能是因为此类案件实质上是私人之间的纠纷,并不牵扯政府的实质性利益,法院判决受地方因素影响较小。(22)此前已有学者在实证研究中观察到了同类现象。See Benjamin L.Liebman, Margaret E.Roberts, Rachel E.Stern & Alice Z.Wang, Mass Digitization of Chinese Court Decisions: How to Use Text as Data in the Field of Chinese Law, Journal of Law and Courts, Vol.8, No.2, p.177-201(2020).但奇怪的是,在基层法院却没有观察到同样的现象。这一问题有待未来研究作出解释。四是,平均而言,在人口更多、人均GDP更高、房地产投资规模更大的城市,原告胜诉可能性更低。这可能是因为,这些城市相对发达,行政执法水平较高。

(二)稳健性检验

由于各个铁路法院对行政案件的管辖范围是由上级法院规定的,铁路法院受理案件不是一个随机的过程。为了缓解案件异质性、遗漏变量、测量误差等内生性问题对本文模型的影响,确保前文的主要结果不是由我们的建模偏好或者地区层面的变量所致,我们进行了稳健性检验。限于篇幅,我们将稳健性检验的回归表放进本文的附录里。(23)附录链接:https://pan.baidu.com/s/1asC7i010COUOfec3tCbQoQ,提取码:1234。此处主要报告我们进行了哪些稳健性检验。

首先,我们使用多层次logit模型进行了与前文同样的分析(附表1)。其次,我们在数据集中剔除了那些尚未开展铁路法院改革的省份的案件,再对剔除后的数据集进行与前文相同的分析(附表2和附表3)。这一做法可以消除各省具体改革决定中难以被外界观察到的混杂因素的影响。基于类似的原因,我们还将样本限制在同类行政管理领域和行政行为中进行同样的分析,以排除那些我们未观察到的因素对铁路法院审理行政案件的影响(附表4)。再次,我们将基准模型中的四个地区变量剔除之后,又进行了与前文同样的分析(附表5)。经过上述几种稳健性检验得出的结果,与前文基本一致,这证明本文的主要结论是成立的。

除此之外,我们还进行了匹配估计。这是一种常用于非实验数据或观测数据的因果识别技术。(24)See Elizabeth Williamson, Ruth Morley, Alan Lucas & James Carpenter, Propensity Scores: From Naïve Enthusiasm to Intuitive Understanding, Statistical Methods in Medical Research, Vol.21, No.3, p.273-293(2011).简单来说,如果两个样本间在可测量到的实验前变量的结果近乎一致,观察结果理论上应该只因处理状态(铁路法院是否作出判决)而有所不同,故而能部分识别出实验导致的平均处理效应。我们首先使用包含所有控制变量的logit模型来估计倾向值(一个案件被分配给铁路法院的概率),然后根据预测概率匹配观察结果。该模型同样考虑了固定效应,以解释与年份和地区有关的不可观察因素。(25)See Matthew Blackwell & Soichiro Yamauchi, Adjusting for Unmeasured Confounding in Marginal Structural Models with Propensity-Score Fixed Effects, The Annual Summer Meeting of the Political Methodology Society, 2021, https://arxiv.org/pdf/2105.03478.pdf.结果显示,我们进行匹配估计后铁路法院改革效果的平均估计值(ATT)与图4基本一致(附图1)。

(三)对三类案件的附加分析

既有研究发现,行政审判会受到一些特定因素的影响。比如,由于职能权限的不同,地方人民政府显然比其职能部门有更大的影响力,法院在审理县级以上政府作被告的案件时面临的压力可能也是完全不同的。在政府职能部门中,面对公安机关等一些强势部门时,法院通常会采取相对更为保守的立场。(26)参见同前注〔11〕,Hui Zhou et al.文,第434-450页。又如,在涉及地方政府的“中心工作”时,法院也可能会更多地支持行政机关。为了观察铁路法院在面对上述情况是否有别于普通法院,我们做了三个额外的分析。

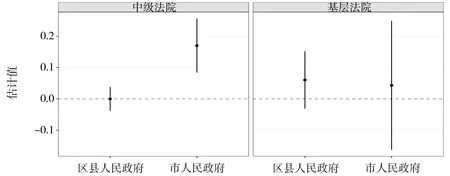

首先,我们单独抽取“以地方人民政府为被告”的案件,使用表3的模型进行分析,以观察铁路法院在审理此类案件时与同级普通法院相较是否有所不同(图5,回归表见附表6)。回归结果显示,铁路中院在审理以地级市政府为被告的案件时,相较同级普通法院,更有可能支持原告一方。其他几种情形因置信区间包含零点,不具有统计上的显著差异。这说明,即便面对“最难啃的骨头”,铁路中院也表现出了一定的改革效果。

图5 铁路法院的回归分析估计值—以人民政府为被告的案件(95%置信区间)

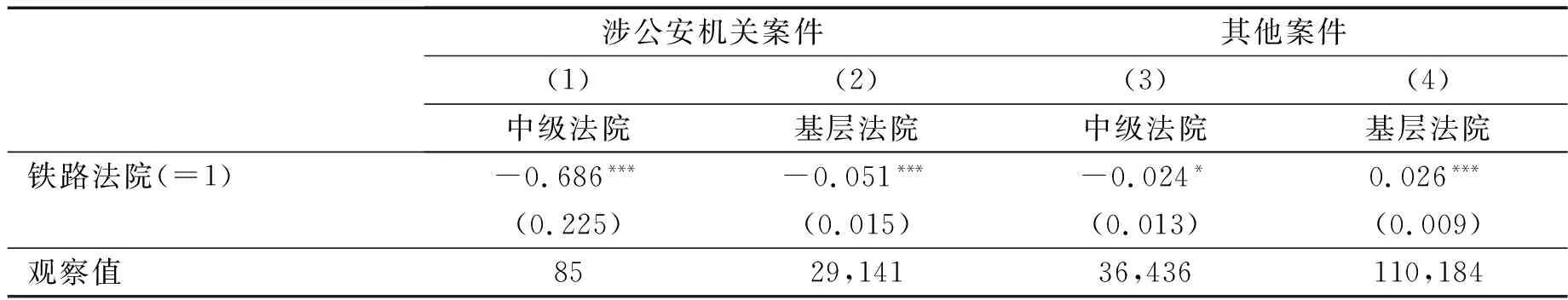

其次,我们以“被告是否为公安机关”对数据集进行重新分组,再进行与基准模型相同的分析(表5)。回归结果显示,当被告为公安机关时,两级铁路法院在一审判决中支持原告的可能性确实更低。相比之下,其他案件的回归结果与表3仍然是基本一致的。可见,铁路法院改革似乎并未在此类案件中发挥作用。

表5 涉公安机关案件的回归分析(完整表见附表7)

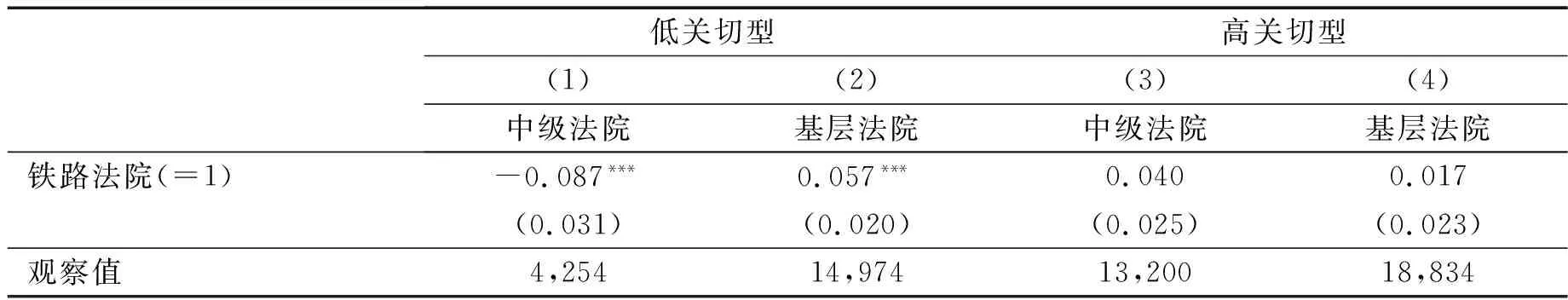

再次,我们按照是否与地方政府“中心工作”相关,挑选出几类案件,观察铁路法院在审理时是否态度有别。基于经验判断,政府信息公开案件通常不涉及地方政府的核心利益,我们将其划为“低关切案件”;而征地拆迁案件事关城市建设,我们将其划为“高关切案件”。(27)See Yongshun Cai, Local Governments and the Suppression of Popular Resistance in China, China Quarterly, Vol.193, p.24-42(2009).我们同样以基准模型进行分析,结果显示,前文的主要发现是由“低关切案件”所驱动的;在“高关切案件”中,铁路法院与普通法院不存在统计学意义上的显著差异(见表6)。这一定程度上说明,铁路法院的改革效果主要体现在与地方政府“中心工作”相关性较低的案件中。这种异质性特征的成因,有待未来做进一步研究。

表6 地方政府不同关切程度案件的回归分析(完整表见附表8)

五、进一步的讨论及验证

前述发现最让人惊异的,可能是铁路法院审理行政案件效果的差异化和同质化并存。一方面,审判效果既因法院层级而不同,也因被告级别而殊异。与同级普通法院相比,铁路基层法院为原告争取到了更大的胜诉机会,铁路中院似乎表现平淡;而当案件被告为上级机关时,铁路中院相比同级普通法院,判决支持原告的可能性反而更低。另一方面,两级铁路法院在面对上级机关时,均未表现出相较同级普通法院更强的抗压能力。这些发现值得进一步解释。下面将从两个方面,即铁路法院与普通法院在管理体制上的差异和不同层级的铁路法院外在压力上的差异,提出我们的猜想。

首先,铁路法院在面对更高层级被告时相对效果不佳,可能正是铁路法院独特的管理体制导致的。铁路法院之所以受到司法改革者的青睐,关键在于其“省级直管”的管理体制,这被视为克服地方干预的一剂良方。但是,独立于地方政府并不意味着可以完全脱离来自政府系统的支持。因为,归根结底,“中国法院是在政府的阴影下运行的”。(28)Xin he & Yang Su, Do The “Haves” Come Out Ahead in Shanghai Courts?, Journal of Empirical Legal Studies, Vol.10, No.1, p.139(2013).虽然“省级直管”让两级铁路法院受到同级地方政府干预的可能性更小,但是,作为资源提供者的省高级法院没能超越同级政府机构的压力。这种压力可能经由“省级直管”影响到铁路法院。换言之,伴随着资源供给方的改变,法院所承受的外部压力来源也由同级政府转向了上级政府。

其次,铁路中院的表现弱于铁路基层法院,可能是因为同时受到其所处的等级位置和地理位置的影响。一方面,由于与省级行政机关等级距离更近,被告更有可能通过省级行政机关施加影响,铁路中院也更容易感受到来自省级行政机关的压力。另一方面,一个值得注意的事实是,所有铁路中院均坐落于省会城市,而只有一半左右的铁路基层法院位于省会城市。(29)铁路中级法院的这种布局,可能与省会城市一般均为地区性铁路枢纽有关。这种地理布局是先于跨行政区划法院设立而存在的。这种地理位置上的接近也可能为省级行政机关与铁路中院提供了更多交流机会,使行政机关有额外的机会对铁路中院施加影响。

我们对前述发现的解释是以“距离”为基础的,这种解释得到一些学者定性研究的支持。相关研究表明,当法院与外部政府机构通过各种组织形式和跨越空间距离相互接近时,法院更易受到政府机构的影响。(30)See Juan Wang & Sida Liu, Institutional Proximity and Judicial Corruption: A Spatial Approach, Governance, 2021, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gove.12594.下面我们使用前文的数据集,用定量方法对上述解释进行验证。

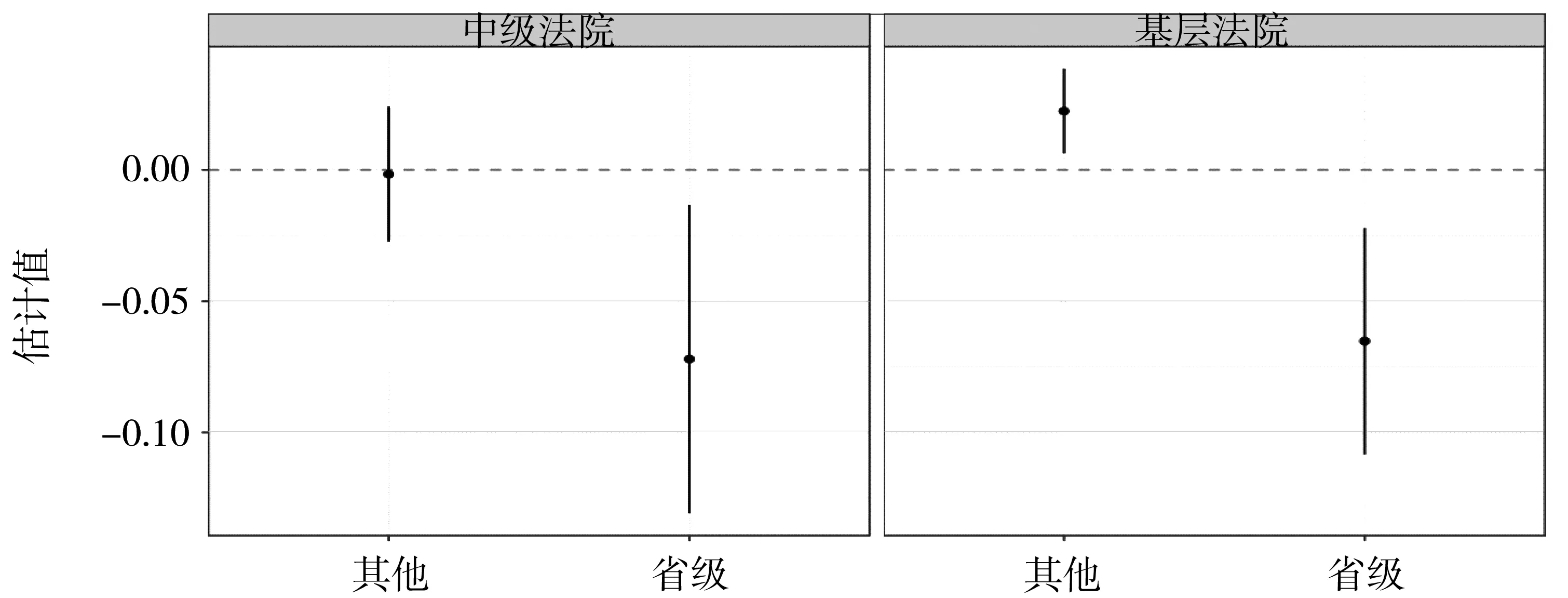

首先,为了验证省级政府机关是否相较于其他各级政府对铁路法院有更大的影响力,我们对表3的回归分析进行了重新处理。在其他变量保持不变的情况下,我们将“被告是否为上级机关”的二分变量,替换为“被告是否为省级行政机关”;如果是,则赋值为1,否则为0。替换相关变量之后,铁路法院改革效应的估计值见图6(回归表见附表9)。所得结果验证了我们的猜想,当被告为省级行政机关时,两级铁路法院判决原告胜诉的可能性都更低。

图6 铁路法院的回归分析估计值—替换省级行政机关变量(95%置信区间)

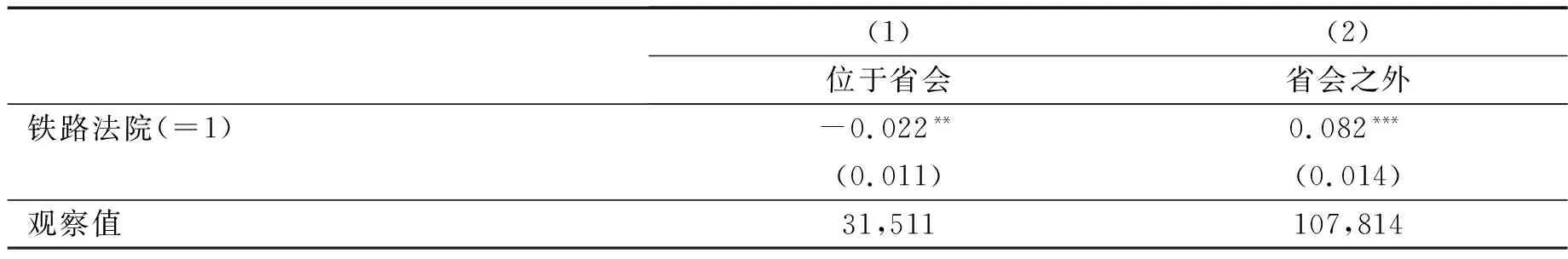

其次,如果与省级机关地理距离更近影响铁路中院的表现,那么,位于省会城市的铁路基层法院应当与铁路中院有类似的表现。我们将数据集中所有由基层法院审理的案件单独提出,并按照是否位于省会城市将其分为两组,使用前文的基准模型重新进行回归分析。结果显示,位于省会城市的铁路基层法院回归系数为负且p值在0.05水平上显著,而省会之外的铁路基层法院回归系数为正且p值在0.01水平上显著。这说明,位于省会城市的铁路基层法院相较同级普通法院,判决原告胜诉的可能性更低;而省会之外的铁路基层法院,表现与此相反。这间接证明了我们关于地理位置的猜想。

表7 铁路基层法院地理位置的回归分析(完整表见附表10)

六、结论

作为跨区划法院和初级版的“行政法院”,铁路法院改革的成效昭示着未来行政审判体制改革的方向。总的来说,我们的研究表明,铁路法院改革取得了一定的成效。具体地说,铁路法院改革在基层法院产生了积极效果,基本达到了改革预期;铁路中级法院的改革效果并不明显,整体上没有为原告带来更高的胜诉可能性,但在审理比较棘手的以地级市政府为被告的案件时也取得了一定成效。同时值得注意的是,铁路法院改革似乎增强了上级机关尤其是省级机关的影响力。我们的研究印证了一个朴素的道理:“吃谁的饭”还是要紧的。

对于前述铁路法院改革的成效,可以从两方面看待。从积极的一面来看,通过改变法院的管理体制可以一定程度上提高法院的中立性,从而增加公民赢得行政案件的机会,增强行政诉讼解决纠纷和监督行政的功能。消极的一面在于,法院仍然深度嵌入行政体制和政治结构之中,来自各种层面的行政干预依然是行政诉讼实现其应有功能的重要障碍,行政审判体制改革依旧任重道远。未来的改革必须朝向保障法院独立审判的方向,赋予法院更强的抵御行政干预的能力。如果近期不能完全实现法院系统的整体改革,那么,把铁路法院置于中央和最高法院的直接管理之下是一个值得考虑的方案。这也是理想的行政法院应有的面貌。

本文的研究到此结束,但有关行政诉讼的实证研究刚刚开始。期待学界同行一道,通过案例分析、调查访谈和大数据方法,对行政诉讼的实施状况开展持续研究,为中国的行政法治进程刻画出一幅精细可靠的画卷。