刑事诉讼证人出庭

——基于80,351份判决书的分析

周文章 聂友伦

一、问题的提出

证人出庭接受交叉询问是现代诉讼制度改革的试金石。(1)See J.H.Wigmore, Wigmore on Evidence, 3rd revised Edition, Little, Brown and Company, 1940, p.32.在证人不出庭的情况下,基于证人证言的举证、质证与认证无法落到实处,若仍将其取为定案根据,审判难免流于形式。(2)参见张建伟:《审判的实质化:以辩方的视角观察》,载《法律适用》2015年第6期,第8页。长久以来,我国刑事诉讼中的证人出庭率却一直低位徘徊。以域外司法实践粗略估算,证人实际出庭的案件大约占全部刑事案件的10%左右,(3)参见胡云腾:《证人出庭作证难及其解决思路》,载《环球法律评论》2006年第5期,第559页。但在我国,只有不到1%的刑事案件得到了证人出庭。(4)2012年刑事诉讼法修改实施后的数月中,全国范围内证人出庭比例为0.12%。参见汪海燕:《论刑事庭审实质化》,载《中国社会科学》2015年第2期,第113页。针对个别法院的调研显示出相似的情况。例如,S市三个基层法院的普通程序案件的证人出庭率,2014年分别为0.8%、2.2%、1.2%,2015年分别为0.8%、3.0%、1.3%。参见黄伯青、伍天翼:《“需求侧”改革:刑事证人出庭作证实证分析》,载《法律适用》2017年第3期,第8页。即便“以审判为中心”的诉讼制度改革(以下简称“审判中心改革”)明确作出了“提高出庭作证率”的要求,改革后证人出庭的实践情况却依旧不如人意。(5)在随机抽样选取的2014年与2018年各300件刑事案件中,2014年案件的证人出庭数为2人,2018年案件的证人出庭数为1人。参见魏晓娜:《以审判为中心的诉讼制度改革:实效、瓶颈与出路》,载《政法论坛》2020年第2期,第159页。本研究的初步统计结论显示,即便将样本限缩在被告人不认罪的、适用普通程序的第一审案件内,全国范围内每10000件存在证人证言的案件,也仅有26件案件有证人实际出庭。

刑事诉讼中“证人出庭难”的问题症结何在,为理论界与实务界所密切关注。例如,学者普遍认为,由于法律既未规定被告人的对质权,也未确立传闻证据规则或直接言词原则,使得书面的庭前证言在刑事诉讼中畅行无阻并最终成为定案根据,这极大削弱了证人出庭的必要性。(6)参见陈卫东:《以审判为中心:解读、实现与展望》,载《当代法学》2016年第4期,第19页;陈瑞华:《新间接审理主义:“庭审中心主义改革”的主要障碍》,载《中外法学》2016年第4期,第863页;闵春雷:《以审判为中心:内涵解读及实现路径》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2015年第3期,第40页;张建伟:《审判中心主义的实质内涵与实现途径》,载《中外法学》2015年第4期,第878页;李晓丽:《论庭审实质化的体系化构建——以“顾雏军案”再审为例》,载《浙江工商大学学报》2019年第6期,第94-96页。再如,有学者提出刑事证人出庭率不高的主要原因在于,我国在证人出庭机制上以裁判权为主导,构建的是一种职权启动的证人出庭模式。(7)参见胡星昊:《从职权启动到诉权驱动——论证人出庭模式之转变》,载《政法论坛》2015年第4期,第75页;尹泠然:《刑事证人出庭作证与庭审实质化》,载《华东政法大学学报》2018年第1期,第180-184页。上述立法论观点很可能无误,但却已超越现有的法制框架。2018年修正的《刑事诉讼法》依然维持原有刑事证人出庭制度不变,表明目前对证人出庭的研究仍应基于现行法律规定、围绕规范以外的事实展开。提高刑事诉讼证人出庭率的改革举措,成败关键在于是否找准了影响证人出庭的因素。有学者曾指出,2012年以前,关于证人出庭的实证研究严重缺失。(8)See GUO Zhiyuan, Live Witnesses in Chinese Criminal Courts: Obstacles and Reforms, 62 International Journal of Law, Crime and Justice 1, 5(2020).2012年以后,虽然证人出庭的实证研究有所增加,(9)相关研究,如ZHANG Zhong, The Empirical Research on Witness Appearance in Court in China’s Criminal Procedure, 12 US-China Law Review 841, 841-854(2015);陈光中、郑曦、谢丽珍:《完善证人出庭制度的若干问题探析——基于实证试点和调研的研究》,载《政法论坛》2017年第4期;左卫民:《地方法院庭审实质化改革实证研究》,载《中国社会科学》2018年第6期;汪海燕:《刑事审判制度改革实证研究》,载《中国刑事法杂志》2018年第6期。但依然缺乏专门以证人出庭影响因素为研究目标的实证研究,而这正是本文关注的问题。

围绕具体影响因素展开研究,有利于决策者规划针对性的制度完善思路,对解决证人出庭难的问题有着重要意义。本研究拟通过定量分析的方法,就案件重大程度、案件复杂程度、法官工作量、司法资源充足程度、辩方是否申请证人出庭等事实性因素对证人出庭的影响进行考察,继而引入社会科学理论揭示相关性因素背后的理论机理,据此提出未来提高证人出庭率的建议。

二、文献梳理与理论假设

出于制度原因且考虑到量化分析的可行性,本文选取如下既有文献提出的可能影响证人出庭的内外部因素,包括案件重大程度、案件复杂程度、申请证人出庭、工作量因素、财政因素,并分别作出理论假设。

(一)影响证人出庭的内部因素

影响证人出庭的内部因素,系指与案件实体或诉讼程序有关的,可能在内部影响证人出庭的事实性因素,其通常直接反映在裁判文书当中。此类因素主要包括,与实体相关的案件重大程度、案件复杂程度,与程序相关的是否申请证人出庭,等等。

首先,案件的重大程度可能影响证人出庭。一般认为,审判中心改革并不要求对所有公诉案件均实行实质化的庭审,办案人员应将精力集中于重大、复杂的案件上。(10)参见陈卫东:《以审判为中心:当代中国刑事司法改革的基点》,载《法学家》2016年第4期,第13页。申言之,越是重大、复杂的案件,证人越是应当出庭。(11)参见龙宗智:《新刑事诉讼法实施:半年初判》,载《清华法学》2013年第5期,第139页。重大案件这一概念具有相对性,其通常以“可能判处的刑罚”为标准,即,被告人可能被判处的刑罚越重,案件的重大程度通常越高。(12)《刑事诉讼法》第123条规定,“对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件,应当对讯问过程进行录音或者录像”。本条将“可能判处无期徒刑、死刑”与“其他重大犯罪”并列,表明“可能判处无期徒刑、死刑的案件”一定属于“重大案件”,这便暗含了“判处刑罚越重的案件越重大”的意思。依据“火警器”(Fire-alarm Oversight)理论,行使司法权的法官受上级部门与公众的监督,(13)See Eric C.Ip, Judicial Review in China: A Positive Political Economy Analysis, 8 Review of Law & Economics 331, 336-341(2012); HE Xin, Administrative Law as a Mechanism for Political Control in Contemporary China, in Stéphanie Balme & Michael W.Dowdle eds., Building Constitutionalism in China, Palgrave Macmillan, 2009.而愈重大的案件往往影响愈大,其判决结果更易受到特定领导与不特定公众的关注,(14)See Benjamin L.Liebman, China’s Courts: Restricted Reform, 191 The China Quarterly 620, 628-629(2007).此时法官必须考虑判决的法律效果与社会效果。为示慎重且避免可能的职业风险,法官可能会尽量促使证人在重大程度更高的案件中出庭。

其次,案件的复杂程度可能影响证人出庭。学者们在论述庭审实质化的对象时,往往将复杂案件与重大案件并列,但从法官的角度来看,驱动复杂案件与重大案件中证人出庭的因素不尽相同。根据立法机关工作部门的权威释义,所谓案件的复杂程度,主要指“案件涉及的犯罪情况复杂”“如集团犯罪、一人数罪、取证涉及人员众多等”。(15)王爱立主编:《〈中华人民共和国刑事诉讼法〉修改与适用》,中国民主与法制出版社2019年版,第285页。案件复杂性通常体现在待证事实及相关证据的体量方面。司法心理学认为,法官的认知偏差可能引发不公正的判决,而证据越庞杂、需要分析的待证事实越困难,认知偏差效应越明显。(16)参见[美]Glinda S.Cooper、[美]Vanessa Meterko:《法庭科学认知偏差研究:系统综述》,曹洪林、潘楚怡译,载《证据科学》2020年第6期,第758页。申言之,案情越复杂,法官在审理过程中对信息加工难度越高,其对事实认定的正确性就越没有把握。(17)参见杨彪:《司法认知偏差与量化裁判中的锚定效应》,载《中国法学》2017年第6期,第248页。因而,对于诸如有从轻/减轻、从重/加重等情节或者属于多人犯罪、一人数罪的复杂案件,法官理应更加审慎地审查证据。就证人证言而言,判断其可靠性和证明力的最佳方法莫过于使证人出庭接受双方质证与法官询问。为了全面查明复杂案件涉及的犯罪事实,防止证人证言存在真实性问题进而导致全案事实认定错误,法官便会产生要求证人出庭的倾向。

再次,是否申请证人出庭作证可能影响证人出庭。这一因素主要标示了辩方对证人出庭的影响程度。由于法律为证人出庭设定了“有异议”之前提,在通常情况下,若辩方均不申请证人出庭的,“有异议”的条件未得满足,此时证人无须出庭作证。换言之,当存在要求证人出庭的申请时,法官才需要进一步判断“有影响”与“有必要”这两项条件。不过,基于我国法官“强职权主义”的立场,(18)参见施鹏鹏:《论法官的职权调查原则——以职权主义刑事诉讼为背景的展开》,载《法学评论》2020年第2期,第79页。证人出庭并非完全以存在申请为前提条件。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第251条,人民法院也可以不待申请,直接依职权通知证人出庭。但就理论而言,申请证人出庭仍应对证人出庭存在促进作用。(19)有学者在调研中发现,在26起证人出庭的案件中,由律师提出证人出庭申请的占大多数(17件)。参见左卫民、马静华:《刑事证人出庭率:一种基于实证研究的理论阐述》,载《中国法学》2005年第6期,第170页。

(二)影响证人出庭的外部因素

影响证人出庭的外部因素,系指与案件实体或诉讼程序无关的,在外部影响证人出庭的事实性因素。根据前人研究,本文将其归纳为工作量因素与财政因素两类。

首先,工作量因素指法官案件负担对证人出庭的影响。通常认为,证人出庭客观上会加重检察官、法官的案件负担,因此检察官、法官对证人出庭持消极态度。(20)参见同上注,第175页。比如,在注重调解、说明工作的审判程序中,因大部分证人存在人情上的为难与法律上的误读,往往需要法官在案外做大量的释法说明工作,才能顺利通知证人出庭。(21)参见同前注〔4〕,黄伯青、伍天翼文,第9页。但应指出的是,证人出庭在客观上导致的法官工作量的增额其实不大:一方面,证人出庭的准备工作基本由司法辅助人员完成,法官至多只负责协调证人出庭的时间及程序细节;另一方面,证人出庭仅为庭审的既定环节增加了一些内容,很难说给法官带来了多余负担。与其说证人出庭增加了法官的工作量,不如说证人出庭可能延长案件审理的时间——若需要出庭的关键证人未到庭的,则通知证人出庭的同时必将伴随着庭审活动的中止与再启动。实践中,此类事项的时间耗费带来的负向效应在法定办案期限的强大压力下更为显著。为避免法庭审理久拖不决,法官往往允许公诉方直接宣读案卷材料,只有在极为必要的情况下才会通知证人出庭作证。(22)参见同前注〔6〕,陈瑞华文,第856页。继而,囿于有限的精力与时间,案件负担越重的法官,就越容易对庭审实质化缺乏积极性,(23)参见龙宗智:《庭审实质化的路径和方法》,载《法学研究》2015年第5期,第141页。也更不愿证人出庭作证。

其次,财政因素指法院司法资源对证人出庭的影响。财政因素对司法的影响具有普遍性。(24)相关研究,参见Hector Fix-Fierro, Courts, Justice & Efficiency: A Socio-legal Study of Economic Rationality in Adjudication, Hart Publishing, 2003, p.35-81; WANG Yuhua, Tying the Autocrat’s Hands: The Rise of the Rule of Law in China, Cambridge University Press, 2015, p.135-136;左卫民:《中国基层法院财政制度实证研究》,载《中国法学》2015年第1期,第257-271页。具体到刑事证人出庭问题,可以梳理出以下理论解释:第一,证人出庭费用须财政支持。证人出庭作证与不出庭作证,对司法资源的需求大有差别,如果证人出庭作证,法院通常需要向证人支付交通费、误工费乃至食宿费等费用。(25)参见同前注〔3〕,胡云腾文,第558页。在某些经费困难的法院,证人出庭费用甚至需要证人自理。(26)“通过调研发现,在W县人民法院证人出庭的情况依旧不容乐观,该县一名刑庭法官认为导致证人不出庭的最大原因或许是费用问题,‘实践中经常出现证人抱怨,出庭一来一去车费就花不少,还会耽误工作,这些费用找谁出?’”参见万毅等:《“两个证据规定”运行情况实证调研——以S省G市地区法院为考察对象》,载《证据科学》2012年第4期,第431页。第二,传唤证人消耗司法资源。在现行制度框架下,传唤证人出庭的工作由法院承担,考虑到司法资源尤其是“三公经费”的开销,司法工作人员不大可能亲自上门传唤证人,很可能仅从形式上履行通知义务已足,(27)参见同前注〔7〕,胡星昊文,第81页。更没有意愿使用花销更大的强制出庭措施。第三,证人保护需要司法经费。证人保护制度能够纾解证人在出庭作证前后的顾虑,对于预防和降低作证风险意义重大,但需要相当雄厚的司法物质资源支持,(28)参见蒋大兴、马放海:《刑事诉讼中证人出庭作证的障碍分析与对策思考》,载《法制与社会发展》1997年第1期,第37页。这使证人保护制度在司法经费缺乏的地区难以落实。此处可以提出的假设是,地方司法财政资源的充足程度与证人出庭率呈正相关关系。

三、样本选取与变量设置

(一)样本选取

对所有刑事案件进行全样本的量化分析,既不可能,也无必要。通常认为,“审判实践中大部分刑事案件的指控事实无控辩争议,此类案件证人出庭意义不大”。(29)左卫民:《刑事证人出庭作证程序:实证研究与理论阐析》,载《中外法学》2005年第6期,第642-643页。为使研究有的放矢,本文在样本选择中剔除了认罪认罚案件、被告人自首或坦白的案件、(30)应予说明,案件存在自首或坦白情节并不必然表示“指控事实无控辩争议”,但鉴于自首与坦白的认定都要求被告人“如实供述自己的罪行”,故绝大多数的此类案件无证人出庭之必要。另外,有实证研究显示,自首、坦白与认罪认罚之间,本身就具有非常显著的相关性或重合关系。参见吴雨豪:《认罪认罚“从宽”裁量模式实证研究:基于部分城市醉酒型危险驾驶罪的定量研究》,载《中外法学》2020年第5期,第1241-1242页。适用简易程序或速裁程序的案件。另外,考虑到刑事案件“二审不开庭”的普遍状况,选取第一审案件为样本可能更为适宜。据此,笔者在中国裁判文书网与无讼案例网中以下列关键词组合对案件进行了筛选:样本案件=刑事案件+一审案件+证人+判决书+普通程序+(无)认罪认罚+(无)自首+(无)坦白。鉴于研究的时效性,判决时间被设定为2019年1月1日至2020年6月1日。为确保选取的案件符合预设条件,在获得初步样本后,笔者对其进行了人工筛查,剔除了有“证人”字样出现但无证人证言以及判决结果为无罪或免除处罚的裁判文书。清洗后的样本共计80,351份。

(二)变量设置

1.因变量

本文的因变量是证人出庭(W1)。严格意义上讲,证人仅为《刑事诉讼法》第62条所指“知道案件情况的人”,即“亲眼见到、亲耳听到犯罪行为发生,或者亲眼见到、亲耳听到犯罪嫌疑人、被告人的行为,或者亲耳听到犯罪嫌疑人、被告人、被害人对案情的叙述,因而了解案件情况的人”。(31)同前注〔15〕,王爱立书,第129页。但裁判文书在使用“证人”一词时,时常将其延展至指代《刑事诉讼法》第59条“出庭说明情况的侦查人员或者其他人员”与第197条“有专门知识的人”。为校准研究对象,此处仅对“知道案件情况的人”展开研究。该变量为虚拟变量。若样本中存在证人出庭则赋值为1,若不存在则赋值为0。

2.自变量

(1)内部因素变量

这组自变量对应着上文提及的“影响证人出庭的内部因素”,即在裁判文书内有记载的可能影响证人出庭的事实性因素。

第一,案件重大程度。根据法律对重大案件的定义,本文将案件的重大程度限缩于刑罚之范畴。按照该定义,案件越重大,则可能的刑期越长、缓刑越不适用。为证明该影响因素是否现实存在,笔者将案件具体的刑期(V2)、(32)本文统计的是实判刑期。参照褚红丽等人的做法,本文以月为单位对刑期进行赋值,并将无期徒刑、死缓、死刑拟制为刑期进行统计,其中,无期徒刑为312月、死缓为336月、死刑为624个月。参见褚红丽、孙圣民、魏建:《异地审理与腐败惩罚:基于判决书的实证分析》,载《清华法学》2018年第4期,第28页。缓刑情况(V7)设置为解释变量代入模型,以计算案件重大程度对证人出庭的影响。虽然从逻辑上看,以判决确定的刑罚及其执行方式标示案件重大程度并不合适,但是,考虑到我国刑事诉讼“案卷中心主义”的现状,(33)参见同前注〔6〕,陈瑞华文,第857页。法官在庭审前就已经通过阅卷对案件情况有所把握,最终的判决结果很大程度上正是对案件重大程度的证实,故该解释变量的设置仍属合理范围。

第二,案件复杂程度。根据权威释义对复杂案件的定义,本文将案件的复杂程度限缩于案件的实体层面。如前所述,案件的实体要素越丰富,待证事实越多,法官越需要证人出庭作证,以防事实认定因证人证言的真实性问题而产生错误。为证明该影响因素是否现实存在,笔者参照前人在相关研究中的变量选取逻辑,(34)参见白建军:《法秩序代偿现象及其治理——从妨害公务罪切入》,载《中外法学》2020年第2期,第429页。抽取了一些实体因素标示案件复杂度,包括一人犯罪/多人犯罪(V3)、是否从重或加重(V4)、是否从轻或减轻(V5)、一罪/数罪(V6)等。

第三,辩方是否申请证人出庭(V8)。

以上变量均来自裁判文书的记载。其中,一罪/数罪、一人犯罪/多人犯罪、是否存在从轻或减轻情节、是否存在从重或加重情节、是否申请证人出庭、是否存在缓刑等变量均为二值分类变量。若结果为“是”,赋值为1;若为“否”,赋值为0。刑期(单位为月)以法院最终认定的时间为准。案由(V9)这一变量可大致划分为27项,分别赋值为B0-B26。该变量为分类变量。(35)基于刑事判决的实证研究往往会根据需要将案由/罪名作为独立变量。See LU Hong, LIANG Bin & LIU Siyu, Serious Violent Offenses and Sentencing Decisions in China—Are There Any Gender Disparities?, 8 Asian Journal of Criminology 159, 165-167(2013).本文将26项主要罪名(涉及案件数量超过500件的)单列,按案件数量由高至低标为“B1-B26”,其他罪名标为“B0”。

(2)外部因素变量

这组自变量对应上文提及的“影响证人出庭的外部因素”,包括工作量因素与财政因素。

第一,工作量因素。大量实证研究表明,法官的工作量因素会对司法活动造成显著影响。(36)See Elna Rossouw & Sebastiaan Rothmann, Well-being of Judges: A Review of Quantitative and Qualitative Studies, 46 SA Journal of Industrial Psychology 1, 9-10(2020); Ad Van Knippenberg, Ap Dijksterhuis & Diane Vermeulen, Judgement and Memory of a Criminal Act: The Effects of Stereotypes and Cognitive Load, 29 European Journal of Social Psychology 191, 198-199(1999).本文以各省(包括直辖市、自治区,下同)法官的“审判参与指数(V1)”表示该因素。同省不同地区的法院法官,承担的办案压力存在显著差别。但是,考虑到“法院人、财、物省级统管”与“省级以下法官员额动态调整”等改革措施已全面推开,以省为单位统一测定法官工作量反而是更为科学的做法(出于相同原因,下文对财政因素的度量也将采取分省的方式)。由于法官不仅审判样本案件,也负责样本外案件的审理工作,简单地以法官审理样本案件的数量标示其工作量大小,存在数据失真的风险。为防止风险现实化,本文设计了专门的工作量计算方式。首先,在标记同名法官的前提下,以省为单位对裁判文书中的法官姓名予以筛查,若审理第N个案件的法官在第1个至第N-1个案件的合议庭中出现过,则该案件被标记为参与案件。继而,定义审判参与指数为:1-该省参与案件数量/该省样本案件总量。同时,采用聚类标准误的方式对数据进行调整,以使其更符合真实的审判参与情况。若审判参与指数越大,则该省法官的办案压力越小,也就意味着其将有更多时间与精力执行证人出庭制度的规定。就理论而言,工作量因素与证人出庭之间的相关性是最为明晰的。(37)法官在办案中面临着各种工作压力,这些压力会明晰地影响司法过程与判决结果。See Darlene Ricker, HOLDING OUT: Juries vs.Public Pressure, 78 ABA Journal 48, 51-53(1992); Sofia Amaral-Garcia, Nuno M.Garoupa & Veronica Grembi, Judicial Independence and Party Politics in the Kelsenian Constitutional Courts: The Case of Portugal, 6 Journal of Empirical Legal Studies 381, 402-403(2009); Dan Simon & Nicholas Scurich, Lay Judgments of Judicial Decision Making, 8 Journal of Empirical Legal Studies 709, 719-722(2011).

第二,财政因素。根据瓦格纳法则,人均收入水平越高的地区,政府的财政支出占国内生产总值的比重越大。(38)参见[美]阿伦·威尔达夫斯基:《预算:比较理论》,荀燕楠译,上海财经大学出版社2009年版,第296-303页。相关的研究进一步证明,地方财政越宽裕,地方财政对司法机关的支持越充分。(39)See Kwai Hang Ng & HE Xin, Embedded Courts: Judicial Decision-Making in China, Cambridge University Press, 2017, p.173-174;参见同前注〔24〕,WANG Yuhua书,第135-136页。具体到证人出庭方面,司法资源越丰富、办案经费越充足的地区,证人补助制度、证人传唤制度、证人保护制度的落实情况可能更好,这对证人出庭存在正向的促进作用。由于相关数据未公开,本文以1-(某省地方预算内财政收入/某省地方预算内财政支出)得出的数值,作为度量各省“财政宽裕指数”(V10)的指标。若财政宽裕指数越大,则该省财政情况越紧张。此外,考虑到地方财政支出与地方经济水平存在显著的相关性,(40)参见陈高、王朝才:《中国地方财政支出与经济增长关系研究——基于1990—2012年省际数据的线性混合模型分析》,载《财政研究》2014年第8期,第42-45页;曲振涛、周旭亮:《地方财政支出与经济增长的相关性研究——以黑龙江省财政支出为例》,载《财政研究》2007年第1期,第40-42页。另将取对数后的地区生产总值(V11)作为财政因素的次要指标加以度量。

其中,计算审判参与指数的数据来源于样本裁判文书,计算各省财政宽裕指数的数据来源于《中国城市统计年鉴(2020)》,地区生产总值数据来源于《中国统计年鉴(2020)》。在上述自变量中,审判参与指数在理论层面对证人出庭的解释力最强,本文将其设定为核心变量。

3.控制变量

第一,地域因素。由于我国的国土面积广、地区差异大,在对全国范围内的司法情况展开实证研究时,往往需要考虑地域因素的影响。(41)参见王剑波:《我国受贿罪量刑地区差异问题实证研究》,载《中国法学》2016年第4期,第247页;屈茂辉:《违约金酌减预测研究》,载《中国社会科学》2020年第5期,第128-129页;同前注〔34〕,白建军文,第429页。本文对地域(V12)这一变量予以控制,将全国划分为华北地区、华中地区、华南地区、华东地区、东北地区、西南地区与西北地区,分别赋值为A-G。该变量为分类变量。

第二,法院层级(V13)。理论研究显示,法院层级对证人出庭存在影响,但影响的方向(正面还是负面)不甚明确。一方面,“由于有关法院距离证人居住或者工作的地方较远,给证人出庭带来了很多不便”,(42)同前注〔3〕,胡云腾文,第559页。故级别管辖越高的案件,证人出庭率可能越低;但另一方面,由于绝大部分案件在基层法院已经处理完毕,较高层级法院法官的办案压力相对较小,(43)参见陈永生、白冰:《法官、检察官员额制改革的限度》,载《比较法研究》2016年第2期,第43页。其将更有余力处理证人出庭的程序事项。鉴于该变量的不确定性可能对实证研究产生干扰,需要将其作为控制变量加以控制。该变量为二值分类变量。

四、描述统计与回归分析

(一)描述统计

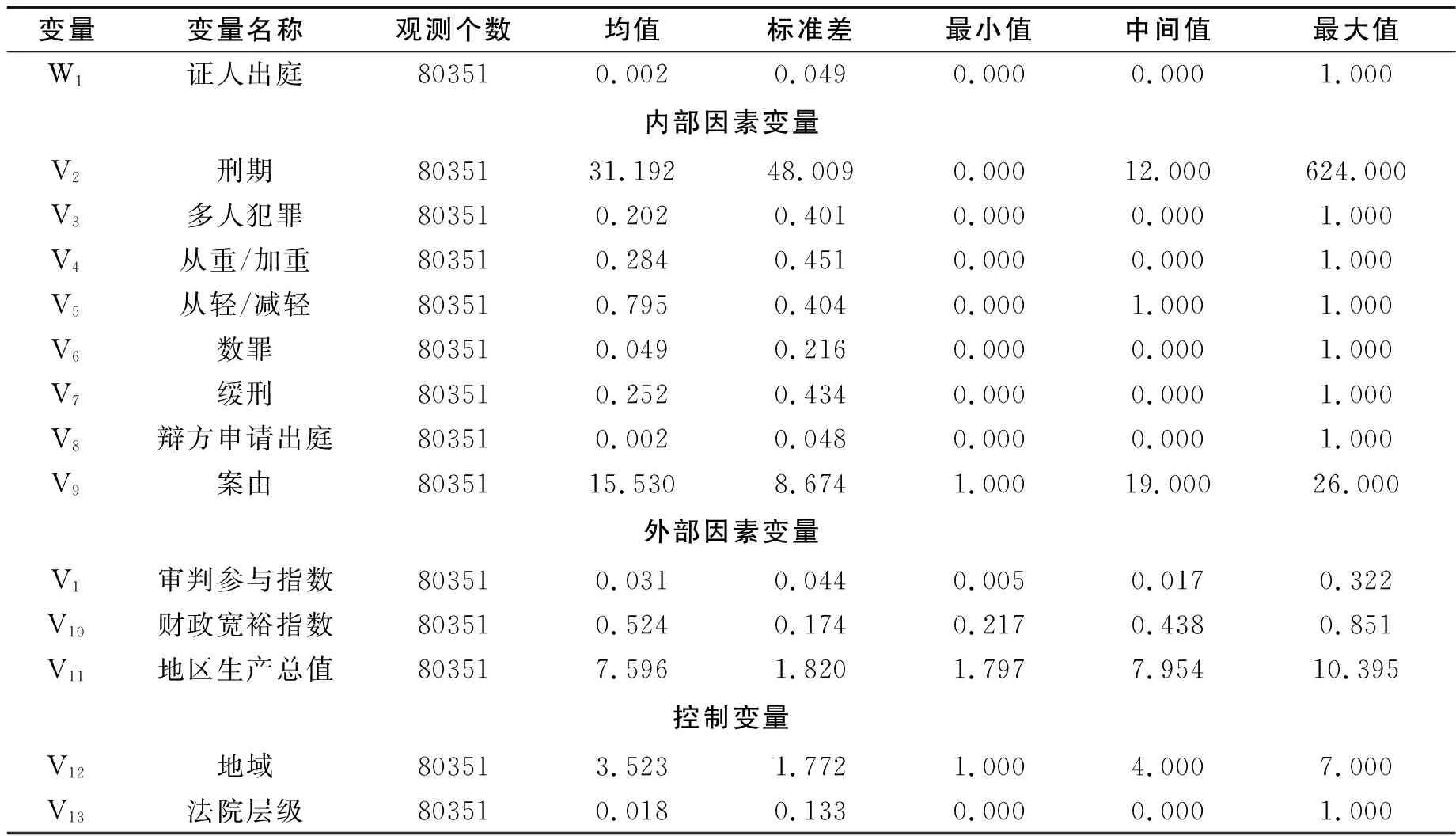

描述统计的结果(见表1)显示,在80,351件被告人不认罪的、适用普通程序的第一审案件的案件中,有证人出庭的案件仅为209件,出庭率为0.26%。在不同地区,证人出庭率的差异也比较明显:华北地区为0.42%(61/14617),西南地区为0.42%(33/7854),西北地区为0.27%(11/4112),华东地区为0.26%(54/20812),华中地区为0.19%(24/12732),华南地区为0.16%(14/8596),东北地区为0.1%(12/11628)。若按照省域描述,证人出庭率的离散度更大,如北京每万件样本案件的平均证人出庭量为173件,而湖北仅为10件,两者相差近二十倍。我们还发现,在辩方申请证人出庭的样本案件中,证人出庭率高达28%(56/198)。此外,证人出庭率在案由不同的案件中分布同样不均衡,大体上呈现案由越稀缺,证人出庭率越高的趋势。比如,在不常见的案件中(即案件量小于500的),证人出庭率为0.45%(57/12572),而在最常见的盗窃案中,证人出庭率仅为0.07%(8/11794)。

表1 变量统计性描述表

(二)回归分析

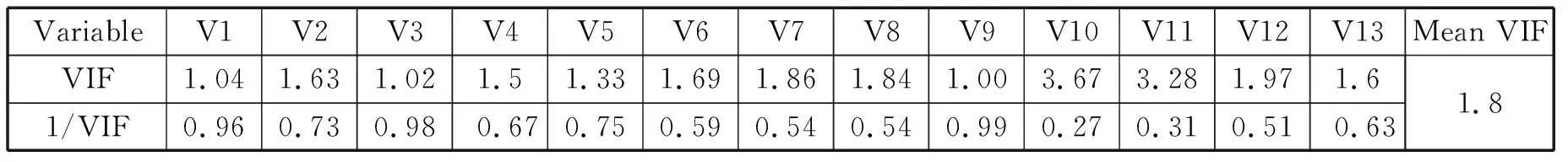

为排除变量之间因存在相关关系而使模型估计失真,在回归分析前,需要对相关性检验中涉及的自变量与控制变量进行多重共线性检验。结果显示(见表2),现有自变量与控制变量VIF值均低于4,通过了多重共线性检验。另外,由于样本时间跨度不大,暂不进行内生性检验。

表2 多重共线性检验结果

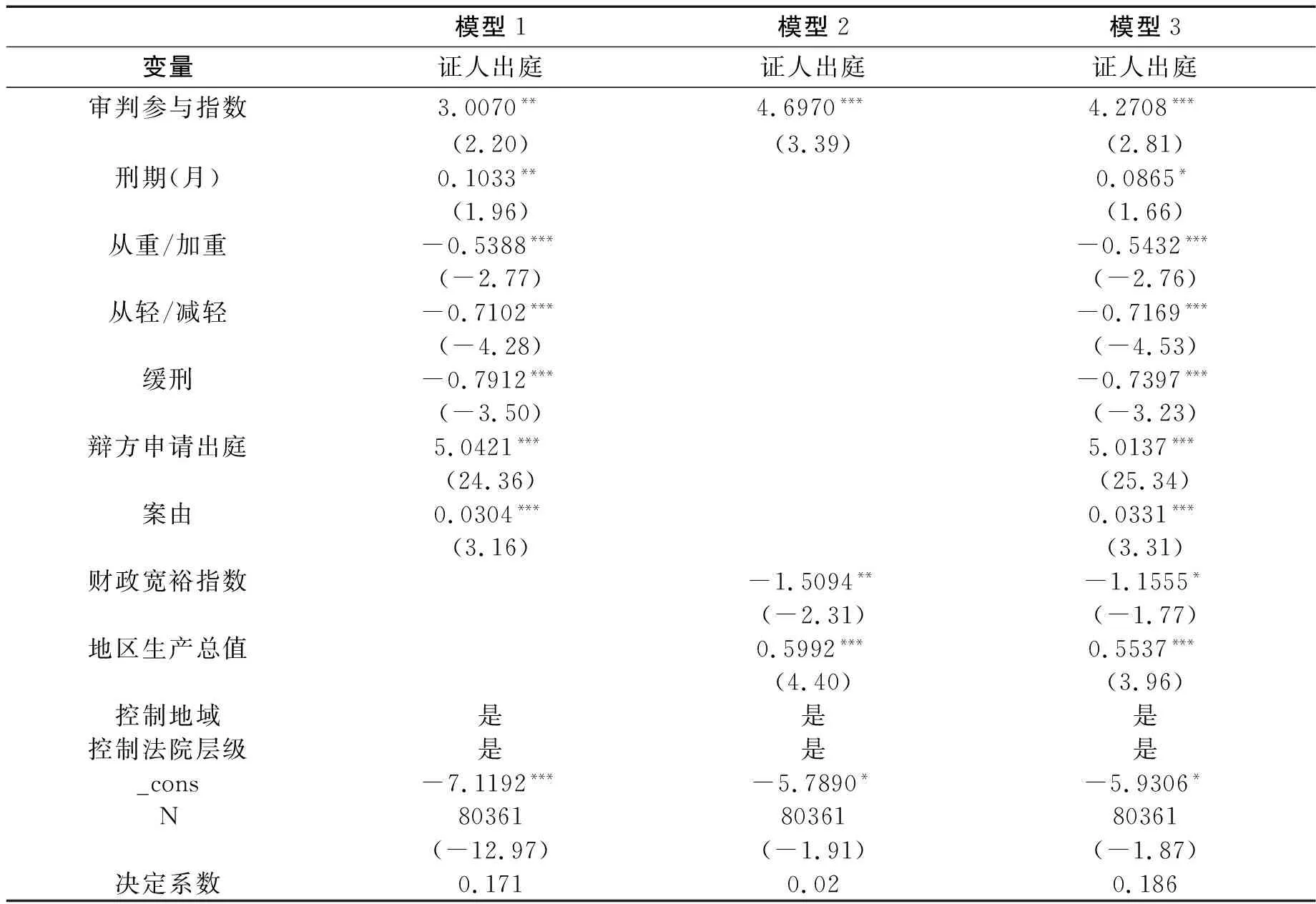

表3 逐步回归结果表

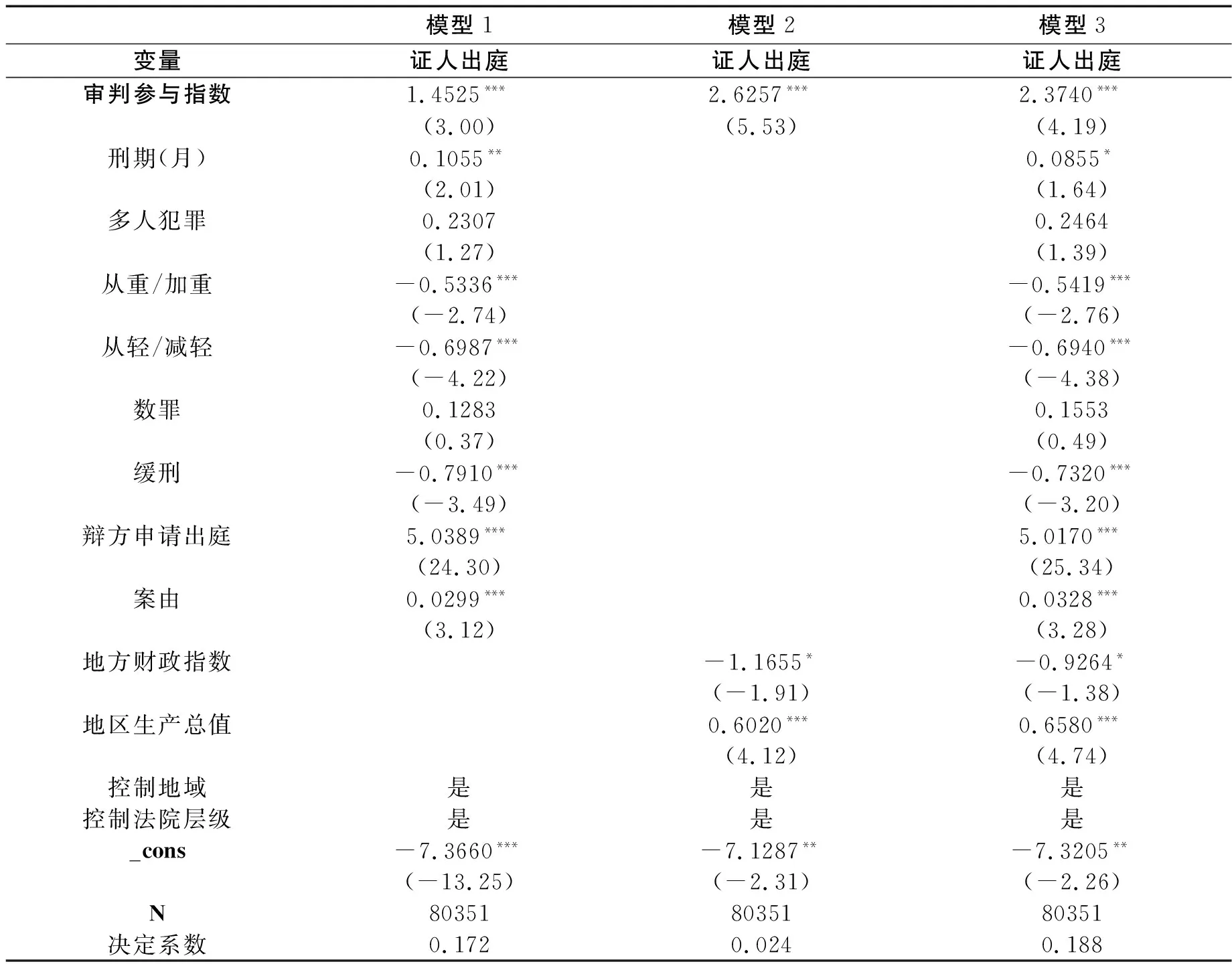

模型1中,本文对因变量与内部因素变量进行了回归分析;在模型2中,本文对因变量与外部因素变量进行了回归分析;在模型3中,本文同时对因变量与内部因素变量、外部因素变量进行了回归分析。审判参与指数作为本文的核心变量,在三个模型中都有所体现。基于逐步回归法的特性,表格仅输出三个模型中同时存在显著性的自变量。

在内部因素变量的回归(列1)中,标示“案件复杂程度”的大部分自变量与证人出庭无显著性,剩余的自变量(从重/加重、从轻/减轻)与证人出庭有着非常显著的负相关,表明案件复杂程度与证人出庭并无正向关联,甚至在有从重/加重、从轻/减轻情节的案件中,出庭率还会明显下降。标示“案件重大程度”的大部分自变量与证人出庭有显著性。刑期与证人出庭存在很显著的正相关,而缓刑(仅存在于判处拘役、三年以下有期徒刑的案件)与证人出庭存在非常显著的负相关,表明案件重大程度是影响证人出庭的关键因素之一——案件越重大,证人出庭的可能性就越高。再次,“辩方申请出庭”与证人出庭存在非常显著的正相关性,即,在有出庭申请的案件中,证人实际出庭的可能性大增。复次,“案由”与证人出庭的相关性亦非常显著,说明案件的案由越罕见,证人出庭的几率越大。此外,核心变量“审判参与指数”在模型1中显示出了与证人出庭很显著的正相关。

在外部因素变量的回归(列2)中,所有自变量都与证人出庭存在显著的相关性。其中,地区财政指数与证人出庭有着很显著的正相关,地区生产总值与证人出庭的正相关性则非常显著。可见,财政因素对证人出庭的影响是现实存在的。在财政状况越好、经济越发达的地区,证人出庭的几率越大。此外,核心变量“审判参与指数”在模型2中也体现出了与证人出庭非常显著的正相关。

在整体的回归结果(列3)中,上述各组变量的相关性依然显著。

(三)稳健性检验

本文采用变量替换法对数据进行了稳健性检验。基于变量替换法,可以将审判参与指数这一对三组模型都有重要影响的核心变量更换计算方式后代入模型。变更后的审判参与指数的计算方式为:(1/该省法官甲审判的所有案件+1/该省法官乙审判的所有案件+……1/该省最后一名法官审判的所有案件)/该省所有的案件。具言之,将一名法官的精力设定成1,法官参与审判的案件越多,审判参与指数越小,则法官的工作量越大。同时,基于《中国城市统计年鉴(2020)》的记载,将取对数后的各省财政收入数据设置为替换变量“地方财政指数”,用以替换“财政宽裕指数”这一变量。结果(见表4)显示,现有变量通过了稳健性检验。

表4 稳健性检验表

五、实证发现与研究总结

通过对80,351份裁判文书的定量分析,我们发现,影响证人出庭的事实性因素呈现多元态势。相关性分析的结果显示,案件重大程度、是否申请证人出庭、法官工作量、法院所在省份的财政充裕度对证人出庭存在显著影响,而案件复杂程度与证人是否出庭则缺乏关联。在未来,提高证人出庭率以实现庭审实质化的目标,参照本文发现的相关性因素出台有针对性的措施,应是更为科学的改革方向。

(一)证人出庭的影响因素分析

本文将影响证人出庭的因素区分为内外两个部分,并根据既有文献提出理论,分别作出了系列假设。以下将基于实证研究的结果,对前述理论假设予以分析。

1.对内部因素的分析

第一,“案件越重大,证人出庭率越高”的假设得到了实证结果支持。法律职业理论可为该现象提供解释。法律职业理论认为,法官的决策通常以自身的职业境遇为出发点。(45)该理论认为,法官相对其他的劳动者没有本质差异,应当从法官工作效率、薪资、晋升机制等执业境况出发研究法官的决策,参见[美]李·爱泼斯坦、[美]威廉·M.兰德斯、[美]理查德·A.波斯纳:《法官如何行为:理性选择的理论和经验研究》,黄韬译,法律出版社2017年版,第4页。一些经验研究证实了前述影响的存在,如Sverre A.C.Kittelsen & Finn R.Fφrsund, Efficiency Analysis of Norwegian District Courts, 3 The Journal of Productivity Analysis 277, 277-278(1992); Martin R.Schneider, Judicial Career Incentives and Court Performance: An Empirical Study of the German Labour Courts of Appeal, 20 European Journal of Law and Economics 127, 139-140(2005)。准此,得将法官自身的“风险——收益”作为行为分析的抓手。在我国,法官所处的环境颇为复杂,这使其每做出一个判决,都要承担一定的职业风险。通常情况下,承办的案件预期刑罚越重,法官面临的职业风险就越大。这种风险主要包括两个方面:其一,责任风险。责任风险源于广义的司法责任。事实认定错误将导致审判质量责任乃至错案责任,因重大案件更受领导与舆论关注,使得审理此类案件的责任风险远高于轻微案件,继而诱导法官产生更大的风险厌恶倾向。其二,社会风险。社会风险源于政法治理体系。即便法官对案件的定罪量刑并无错误,仍可能因对诉讼程序等的控制不当招致当事人不满,进而诱发涉诉信访等负面事件,此类情况尤易发生于重大案件判决之后。证人出庭能够在一定程度上降低前述风险现实化的可能性。一方面,证人出庭作证可以给法官提供检验证人(尤其是关键证人)证言真实性的机会,提升事实认定的可靠性;另一方面,证人出庭与接受质证可以提高诉讼程序的公正性,(46)参见易延友:《证人出庭与刑事被告人对质权的保障》,载《中国社会科学》2010年第2期,第161页。从而化解部分矛盾,促使当事人及其家属接受判决结果。申言之,法官在审理重大案件时,倾向于做出降低风险的决策——即支持证人出庭。结果表明,对于重大案件的审理,现有实践机制能够使法官、司法系统与诉讼参与者的利益趋于一致,在一定程度上起到促进证人出庭的作用,有助于达成审判中心改革“将办案精力集中在重大案件”的目的。

第二,“案件越复杂,证人出庭率越高”的假设未得实证结果支持。复杂案件的事实与情节往往更为丰富,可信度较低的书面证言容易构成事实认定的障碍。理论上看,证人出庭作证能够有效解决这一问题,故法官在审理复杂案件时,存在要求证人出庭的偏好。然而,本研究显示,案件的复杂程度与证人出庭之间不但无正向关联,甚至对于存在从重/加重、从轻/减轻情节的案件,证人出庭的概率反而更低。虽然假设与现象不符,但法律职业理论依然可以给出合理解释。诚然,证人出庭作证能够为法官提供检验证言真实性的机会,降低事实认定与实体判决出现错误的可能性,从而减少责任风险的现实化几率。但是,证人出庭在降低责任风险的同时,又可能造成其他收益的减少,若无助于法官整体利益的提升,则证人出庭的偏好仍不会形成。至少有三点理由可对实证结果提供支持:其一,证人不出庭有利于法官工作量的相对减轻。证人出庭为证人翻证提供了机会,若证人无理由推翻庭前证言,则法官的审理工作必将受其影响。尤其在审理待证事项较为庞杂的复杂案件时,基于实体方面的考虑,法官更需要在整体上把控案件走向,防止证人当庭翻证影响诉讼顺利进行,进而导致工作量的增加。其二,证人不出庭有利于法官获得更高的绩效收益。法官的工作绩效计算主要围绕办案量展开,这类似于产业工人的计件工资,将促使法官产生迅速完成工作的偏好。在法定审限的统一规制下,复杂案件的审理更需要加速进行,而证人出庭难免拖慢办案进度,最终损及法官的工作绩效。其三,证人不出庭有利于法官获得更好的判决效果。因复杂案件涉及的证人可能较多,若法官允许个别证人出庭、不允许其他证人出庭,未免引发相关当事人的不满,从而减损判决的可接受度。质言之,在现有的实践机制下,出于工作需要与利益考量,法官未对复杂案件的证人出庭产生偏好。甚至,在审理加重犯与减轻犯的场合,法官对证人出庭还存在负面倾向,这明显地背离了审判中心改革“将办案精力集中在复杂案件”的要求。

第三,辩方是否申请证人出庭与证人实际出庭之间有着重要的关联。基于法官中立、消极的立场,申请证人出庭会提高证人出庭率。实证结果证实了这一假设。从表面上看,证人出庭的制度设计既“没有体现出促使控方履行举证责任”,(47)顾永忠:《以审判为中心背景下的刑事辩护突出问题研究》,载《中国法学》2016年第2期,第79页。而且强化了我国法官“强职权主义”的定位,使得证人出庭“取决于法院是否认为证人‘有必要出庭作证’”,(48)同上注。继而可能导致是否申请证人出庭的重要性减弱。换句话说,由于法律赋予了法官在证人出庭事项上的决定权,若法官仅以法律效果为取向,则其仅会允许自己认为必要出庭的证人出庭,不会受申请影响。但是,在法律职业理论的背景下,法律效果显然并非法官的唯一追求。前文已述,责任风险与社会风险构成了法官的负向激励,虽然不准许证人出庭一般不致错案责任,但却会使程序本身招致当事人不满:一方面,被告人可能因证人未出庭而提起上诉,使广义上的责任风险(如绩效考核)现实化;另一方面,法官驳回证人出庭申请将直接加深审辩矛盾,在诉讼结束后,这种矛盾可能向社会场域转移,从而导致社会风险的现实化。是故,出于风险厌恶的倾向,法官需要认真考虑是否准许证人出庭的申请,这使申请证人出庭与证人实际出庭获得了相关性。

第四,案件的案由差异影响证人出庭。本研究显示,案件案由越罕见,证人出庭几率越高。我们猜测,该现象可能一方面是因专项规范的缺乏,另一方面是因法官对罕见犯罪案件的审判经验不足所致。对于如盗窃、故意伤害、诈骗、贩卖毒品等常见犯罪,最高人民法院出台过一系列司法解释与其他规范文件,而法官在长期的司法实践中也积累了大量针对审判此类案件的经验。因而,在常见犯罪案件的审判中,法官可能仅确认某些关键的事实节点即足以完成心证,不大需要证人出庭以助其判断待证事实的准确性。然而,在审理如赌博、故意毁坏财物、职务侵占等非常见犯罪案件时,法官往往缺乏规范指引与司法经验,若存在证人证言,便可能需要证人实际出庭来证明相关犯罪或量刑事实,防止判决出现误差。

2.对外部因素的分析

第一,“法官办案压力越小,证人出庭率越高”的假设得到了验证。作为本文的核心变量,审判参与指数在三个模型中都表现出了非常显著的相关性,这意味着其对证人出庭的影响是显著且稳健的。既有理论对该命题的论证已经十分清晰。在审限控制下,法官承办的案件越多,对每一案件投入的平均精力就会越少。在庭前证言笔录“可以作为证据使用”的制度环境下,证人出庭既缺乏排他性的证据价值,又将额外增加法官至少是观念上的工作压力。因此,为保证承办案件如期审结、缓解已有办案负担,工作量大的法官就越会尽可能地避免证人出庭。

第二,“司法财政资源越丰富的地区,证人出庭率越高”的假设得到了实证结论的支持。在本轮司法体制改革前,不少学者已经通过理论或实证的方式论证了“司法工作的质效受制于地方财政资源”的命题。(49)参见王亚新:《司法成本与司法效率——中国法院的财政保障与法官激励》,载《法学家》2010年第4期,第132-137页;参见同前注〔24〕,WANG Yuhua书,第135-136页。改革后,各地法院经费虽上收省级财政统一管理,但相较之下,富裕省份法院受到的财政支持仍明显好于欠发达地区。在此基础上,经费更加充足的地方法院,更能有效执行法定的通知证人出庭制度、证人补助制度、证人保护制度、强制证人出庭制度等。相关制度的正常运作减少了法官与证人的后顾之忧,一定程度上激励了审判机关更多地支持证人出庭(无论是决定证人出庭还是准许证人出庭)。不难看出,即便在司法体制改革后,地方司法资源仍然存在较为明显的不均衡,也正因如此,不同地区的法院对相关程序规范的贯彻程度依旧大相径庭,这导致了证人出庭率的参差不齐。

(二)提高证人出庭率的未来进路

为实现刑事诉讼的现代化转型,推行审判中心改革、加强庭审的实质化建设,可谓当下我国刑事司法的必然取向。证人出庭作证及相伴而生的交叉询问乃刑事庭审的核心要素,可以说,证人出庭率低的问题不解决,司法改革势必沦为空谈。无论是2012年《刑事诉讼法》修改,还是审判中心改革提出的具体举措,都仅为证人出庭制度层面的完善。然“徒法不足以自行”,在司法主体与司法参与者缺乏落实规范的意愿或能力的情况下,再完备的制度也难免形同具文。在未来一段时间内,提高证人出庭率的着力点,允宜置于体制改革与制度落实的层面。参照实证研究得出的结论,本文谨提出如下建议供业界参考。

首先,提高有效辩护的水平。研究证实,辩方申请证人出庭将极大地提升证人出庭率。但在样本案件中,存在申请的案件数量却仅占少数。经过对样本的进一步梳理,我们发现,大部分证人出庭的申请都是由委托律师提出的。委托律师激活了证人出庭的申请条款,造成该现象的原因不难解释:一方面,委托律师具有专业知识,被告人能够通过委托律师向法庭提出明确的申请,而未委托律师的被告人则可能囿于法律意识欠缺、与援助律师的沟通不畅或者援助律师不负责任等原因,无法向法官做出有效的意思表示;另一方面,委托律师独立行使辩护权以维护被告人的合法权益,当发现某一证人证言存在真实性问题时,极有可能出于辩护效果的考量主动申请证人出庭接受询问,而援助律师则往往怠于履行职责,很少深入了解案情,难以指望其主动提出证人出庭的申请。缩短因果流程,不难推导出一个存在事实支持的猜测:辩护的有效性对证人出庭造成了影响。换言之,若辩护的有效性能够保证,则证人出庭率有望得到提升。何以提高有效辩护的水平?考虑到判断“不合理”辩护行为的困难,我国目前不宜直接引入美国的无效辩护制度,辩护质量尤其是法律援助质量的提升,仍应通过提高执业准入门槛、强化职业道德教育、制定有效辩护标准等方式予以正向促进。(50)参见熊秋红:《有效辩护、无效辩护的国际标准和本土化思考》,载《中国刑事法杂志》2014年第6期,第135页。

其次,平衡法官的案件负担。法官工作量的大小对证人出庭存在显著影响,推而论之,不仅证人出庭,任何增加办案负担的庭审实质化举措都将受到法官的消极抵制。宏观上看,各地法官案负不均,很大程度上是因政法专项编制数的失衡所致。目前地方法院的编制数主要以辖区地域内常住户籍人口数量为根据分配,但因各地流动人口数量差异巨大,人均法官数量在不同区域的情况十分不均衡。(51)参见刘忠:《规模与内部治理——中国法院编制变迁三十年(1978—2008)》,载《法制与社会发展》2012年第5期,第56页。加之员额制改革进一步削减了法官人数,使得不同地区的法官案负更为扩大。(52)参见陈瑞华:《法官员额制改革的理论反思》,载《法学家》2018年第3期,第2-3页。如何统筹布局接下来的法院体制改革,实现法官办案力量的均衡分配,是决策者必须解决的问题。目前已经推开的省级以下法官员额动态调整机制,可被视为是朝着这一方向的尝试。就微观而言,某一法院内部的法官案负也应达至均衡,而这取决于分案规则的科学程度。研究中笔者发现,个别法官审理的样本案件竟占所在法院所有样本案件的绝大部分,而在其审理的案件中极少有证人出庭。例如,建昌县人民法院的陈国斌与闫晓峰法官合作或单独审理了本院所有的154件样本案件,宜昌市西陵区人民法院的彭军与廖健薇法官合作或单独审理了本院所有的120件样本案件,其中,无一证人出庭作证。类似的异常情况折射出了基层法院分案的不均衡问题,即,案件分配人为地向下级法官倾斜,院、庭长不办案、少办案、办简案。(53)相关实践调研,可参见冯之东:《司法改革背景下法院院庭长办案制度实践调查》,载《南华大学学报(社会科学报)》2017年第10期。这种令案件负担集中于部分法官的做法,必将导致承办法官对证人出庭的拒斥,从而进一步加深庭审虚化的程度。

再次,编列专项证人出庭预算。实证研究显示,在办案经费越充足的地区,证人出庭率越高,这一定程度上是证人出庭制度落实情况的反映。当然,各地财政收入与分配情况存在明显差距,要求欠发达地区的法院学习沿海发达地区的经验,往往只能落得“巧妇难为无米之炊”的结果。不过,若仅针对解决证人出庭难的问题,在技术上仍存有空间。例如,为法院编列专项公诉案件的证人出庭预算,便是一条可行的具体措施。要言之,证人出庭预算应包括证人补助、强制证人出庭的费用、证人保护的费用,专款专用,不得结转。如此,便可在一定程度纾解欠发达地区法院在证人出庭经费上的捉襟见肘,避免部分因客观因素导致证人无法出庭作证的情况出现。

诚如学者所述,我国刑事证人出庭率低的根源,乃在于“案卷笔录中心主义”。(54)参见陈瑞华:《案卷笔录中心主义——对中国刑事审判方式的重新考察》,载《法学研究》2006年第4期,第69页。申言之,证人、鉴定人不出庭,直接言词原则就无法贯彻,就不可能实现从“审卷”到“审人”的转变,庭审走过场就难以扭转。(55)参见沈德咏:《论以审判为中心的诉讼制度改革》,载《中国法学》2015年第3期,第14页。但,遽然否定证言笔录证据能力的改革是否合理,能否为司法机关所接受?对于习惯了依案卷裁判的法官而言,证人的普遍出庭会否使其审理进退失据?更重要的是,在刑事案件数量井喷、司法资源依旧相当紧张的当下,司法系统能否承受证人出庭作证、当庭调查证言的压力?出于“相对合理主义”的立场,司法改革应当把握分寸,既不能迁就现实,也不能过分超前以致造成制度的虚置和空转。(56)参见龙宗智:《论司法改革中的相对合理主义》,载《中国社会科学》1999年第2期,第138页。本文认为,虽然实行直接言词原则是刑事诉讼现代化的必由之路,但目前我国的刑事司法系统可能尚未做好准备,对证人出庭采取渐进式与技术化改革的思路更为适宜。概言之,先通过体制调试与制度落实逐步提高证人出庭率,待法院体系得以理顺、法官适应当庭调查以后,再行前述制度改革方可水到渠成。