惩罚确定性与犯罪控制

——基于1986—2019年司法统计数据的研究

熊谋林

一、导论

中国自改革开放以来,以经济建设为中心的发展模式在城市化、GDP、外汇贸易等方面成绩斐然。然而,各种社会秩序问题也接踵而至,学者们陆续用风险社会、危机管理、社会危机、制度危机、信任危机、断裂社会、社会冲突等词汇来归纳。在一系列问题中,犯罪控制无疑是稳定社会秩序的公理,没有人愿意生活在犯罪频发的社会里。这是为什么底特律连一美元的房产都无人问津。(1)See Michael Bastasch, Detroit Homes Still Selling for $1, The Daily Caller, http://dailycaller.com/2012/11/01/detroit-homes-still-selling-for-1/.犯罪控制不可能绕开刑事司法和惩罚确定性,前者是开展犯罪控制的形式,后者是实现犯罪控制的保障。忽略二者中的任一环节,犯罪控制将收效甚微。

近年来有关刑事司法问题的研究比较集中于法院的错判。尤其是舆论炒作让无辜者的遭遇家喻户晓时,司法留给民众的更是刑讯逼供、拒绝纠错、程序滥用等不正义形象。在舆论和学术关注之下,疑罪从无和被告人权利被塑造为至高无上的真理。然而,与之形成强烈反差的是,被害人权利以及因犯罪而造成的秩序损害却很少得到关注。这种研究和理论重心的先天不足,必然使个案或偶然错误被无限放大,成为以偏概全误解或攻击刑事司法的重要依据。长此以往,这必然造成报案不立、办案不力、有案不究的懈怠现象,(2)参见管光承、刘莹:《当前我国刑事案件破案率低的原因和对策》,载《贵州警官职业学院学报》2005年第1期;董邦郡、马君子:《公安机关刑事立案问题及对策研究》,载《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2016年第5期;吴影飞:《刑事不立案问题研究——以被害人权益保障为视角》,载《贵州警官职业学院学报》2017年第4期。或者在司法追诉、惩治罪犯等方面出现消极应对或相互推诿现象。(3)参见陈东超:《现行错案责任追究制的法理思考》,载《法商研究(中南政法学院学报)》2000年第6期;付立庆:《善待错案追究——立足于制度设计和运作实践的双重考察》,载《福建法学》2002年第2期;魏胜强:《错案何去何从?——关于我国法官责任追究制度的思考》,载《法学》2012年第9期。如果真是这样,“宁可错放,不可错判”等司法理念引起的不捕、不诉、不判现象,反而印证了边沁关于犯罪人最终会免受处罚的警告。(4)See Jeremy Bentham, A Treatise on Judicial Evidence, J.W.Paget Press, 1825, p.198.公民态度调查数据提醒人们,“错判”和“错放”的危害相当,应当重视“错判”和“错放”的相互转化。(5)参见熊谋林:《两种刑事司法错误的危害相当性:基于中国综合社会调查的考察》,载《中外法学》2016年第1期。据此,有必要从惩罚确定性立场研究错放,“错判”与“错放”这两者同样具有理论和实际意义。

本文收集了1987—2021年间《中国法律年鉴》出版的1986—2019年的刑事司法统计资料,试图客观评价犯罪趋势以及司法机关的应对效果。年鉴中各种数据虽然存在统计口径差异、单位不一、栏目变动等现象,但在犯罪控制和惩罚确定性的重要指标上保持长期报告,这为本文分析了提供重要信息。年鉴中比较全面的是公安机关的立案数据,法院量刑数据从2002年才有统计公布,检察机关的部分数据在1998年以后才有统计,且监察法实施以后再无受案和立案报告。文章主要通过审视刑事司法在犯罪控制方面的长期趋势,以程序控制和实体惩罚为观察视角,分析惩罚和放纵犯罪各种指标对犯罪趋势的影响。

二、惩罚确定性理论的发展及应用

有关惩罚确定性理论,在术语内涵上常与惩罚不确定性、犯罪威吓等相关理论交叉运用。1764年,年仅26岁的意大利犯罪学家贝卡里亚出版了影响世界的专著《论犯罪与刑罚》。在这本书中,有关惩罚确定性和犯罪威吓的基本思想可以归纳为两点:①约束犯罪的最佳手段是惩罚确定性,而非刑罚严酷性;②惩罚不确定,会煽动犯罪不受处罚的幻想。(6)参见[意]贝卡里亚:《论犯罪与刑罚》,黄风译,中国法制出版社2005年版,第72-73页。后来,边沁围绕惩罚—威吓—理性选择理论,将功利主义威吓思想发展为,以惩罚的痛苦让理性的潜在犯罪人去选择是否实施犯罪。(7)See Jerry Bentham, Principles of Morals and Legislation, Fragment on Government, Civil Code, Penal Law, in his The Works of Jeremy Bentham, Vol.1, Liberty Fund, 1843, p.718.就贝卡里亚和边沁所处的时代,他们更多立足于定罪和量刑来理解威吓,且主要以理论假设为立论依据。真正对威吓和惩罚确定性展开实证研究,直到上世纪70年代才逐步开始。(8)See Henry N.Pontell et al., Deterrence: Theory versus Practice, 16 Criminology: An Interdisciplinary Journal 3, 3-46(1978); Raymond Paternoster, How Much Do We Really Know about Criminal Deterrence? 100 Journal of Criminal Law and Criminology 765, 766-824(2010).

(一)域外理论现状

在犯罪学或社会学领域里有大量的理论来解读犯罪的社会原因,惩罚确定性和威吓理论已成为不同学科广泛讨论的话题。在有关威吓的主要手段上,早期研究注重裁判的惩罚严厉性和确定性,但后期理论更看重整个诉讼程序的司法控制。因此,立案、侦查、破案、抓捕、起诉、定罪、量刑等落实惩罚确定性的活动,都被认为是保障威吓的有效手段。(9)See Steven Klepper & Daniel Nagin, The Deterrent Effect of Perceived Certainty and Severity of Punishment Revised, 27 Criminology: An Interdisciplinary Journal 721, 721-746(1989); Gary R.Spratling, Detection and Deterrence: Rewarding Informants for Reporting Violations, 69 George Washington Law Review 798, 798-823(2001); Julien Sauvagnat, Prosecution and Leniency Programs: The Role of Bluffing in Opening Investigations, 63 Journal of Industrial Economics 313, 313-388(2015).各种研究基于不同维度,从程序和实体裁判两方面要求司法机关及时采取有益行动。遗憾的是,这些司法研究成果落实到刑事政策上还稍显不足,刑事司法的实际效果远不及理论家和法律的预期。

尽管如此,惩罚确定性和威吓理论所推动的犯罪控制不容怀疑,尤其是监禁刑对减少犯罪的作用。以波斯纳为代表的法律经济学派,从实用主义立场充分肯定刑事司法和刑事制裁的威吓力。(10)See Richard A.Posner, An Economic Approach to Legal Procedure and Judicial Administration, 2 Journal of Legal Studies 399, 414-415(1973); Issac Ehrlich & Richard A.Posner, An Economic Analysis of Legal Rulemaking, 3 Journal of Legal Studies 257, 273-276(1974); Richard A.Posner, An Economic Theory of Criminal Law, 85 Columbia Law Review 1193, 1193-1231(1985).以司法活动为代表的程序控制得到各种研究支持,如积极出警和巡逻,(11)See Robert J.Sampson & Jacqueline Cohen, Deterrent Effect of the Police on Crime: A Replication and Theoretical Extension, 20 Law & Society Review 163, 163-189(1988); Samuel Cameron, The Economics of Crime Deterrence: A Survey of Theory and Evidence, 41 KYKLOS 301, 301-323(1988).提高破案、逮捕、定罪率等。(12)Steven D.Levitt, Why Do Increased Arrest Rates Appear to Reduce Crime: Deterrence, Incapacitation or Measurement Error?, 36 Economic Inquiry 353, 353-372(1998); Alon Harel & Uzi Segal, Criminal Law and Behavioral Law and Economics: Observations on the Neglected Role of Uncertainty in Deterring Crime, 1 American Law and Economics 276, 276-330(1999); See Richard Kelaher et al., Crime, Deterrence and Punishment Revisit, 59 Empirical Economics 2303, 2303-2333(2020).当然,刑事司法并非尽善尽美,极少数的无辜者被定罪或有罪者逃脱都有可能出现,这是法律控制和法治社会的必然代价。然而,当极少数变成大多数时,刑事司法的功能和作用就需要重新评价了。最近十年,已有研究关注大量犯罪人逃避制裁,并对此造成的惩罚不确定性展开了严厉批评。例如,Shima发现,1990—2018年间美国的实际破案和定罪率只有2%—10%,超过90%的犯罪都没有被抓获。(13)See Shima Baradaran Baughman, How Effective Are Police? The Problem of Clearance Rates and Criminal Accountability, 72 Alabama Law Review 47, 92-94(2020).类似的现象在日本、欧洲都有经历,这对惩罚确定性理论都提出了重大挑战。

(二)国内实证研究

中国的犯罪增长趋势已是不争事实,不同学科对相关问题展开了深入讨论。法学家虽尝试用数字来分析犯罪趋势,但研究方法和证明力度还较为欠缺。张小虎利用7个监狱的问卷调研结果,认为贫富差距、社会分层的加剧是犯罪率增长的主要原因,但他对此并未予以充分证明。(14)参见张小虎:《转型期犯罪率明显增长的社会分层探析》,载《社会学研究》2002年第1期;张小虎:《犯罪行为的化解阻断模式论——兼谈违法成本对犯罪行为之影响》,载《中国社会科学》2002年第2期。白建军借助于1988—2007的年鉴数据,发现了犯罪上升和刑罚适度轻缓两个重要现象。但他认为犯罪的多少与刑罚力度无关,反而认为犯罪增长与经济增长、非正式社会控制减弱和资源分配失衡有关。(15)参见白建军:《从中国犯罪率数据看罪因、罪行与刑罚的关系》,载《中国社会科学》2010年第2期。徐美君利用1997—2007年的法律年鉴数据,在论证中国的刑事诉讼是侦查决定型时,发现平均有85%的案件在侦查终结时不移送审查起诉而结案,不起诉率和无罪判决率较低。(16)参见徐美君:《我国刑事诉讼运行状况实证分析》,载《法学研究》2010年第2期。这些研究是目前所收集到的能够揭示犯罪率或犯罪增长的重要法学文献,但基本忽略了刑事司法自身与犯罪趋势的关系。

经济学家研究犯罪增长,远比法学家们更加活跃。他们以推论统计为基本范式,既有对经济和司法领域同时展开研究的成果,也有对司法本身的探索。大致看来,各种研究数据和方法,可做如下几个基本的概括。陈硕、陈刚等研究省级司法报告中的面板数据,发现加大司法支出对控制犯罪没有影响,但人口密度、社会福利和教育水平影响较大。(17)参见陈刚、李树、陈屹立:《中国犯罪治理的财政支出偏向:选择“大棒”还是“胡萝卜”?》,载《南开经济研究》2010年第2期;陈刚:《社会福利支出的犯罪治理效应研究》,载《管理世界》2010年第10期;毛颖:《民生支出有助于减低刑事犯罪率吗?——来自中国(1995—2008)省级面板数据的证据》,载《南开经济研究》2011年第4期;陈硕:《转型期中国的犯罪治理政策:堵还是疏?》,载《经济学(季刊)》第11卷第2期(总第44期),北京大学出版社2012年版。陈屹立等利用年鉴或面板数据,将年度犯罪率分别与滞后一阶犯罪率和破案率、逮捕率、起诉率、重刑率展开OLS回归分析,发现犯罪率上升与其他指标的降低有关,但严打和重刑率远没有代表惩罚确定性的破案率重要。(18)参见陈屹立、张卫国:《惩罚对犯罪的威慑效应:基于中国数据的实证研究》,载《南方经济》2010年第8期;陈屹立:《严打政策的政治经济学分析》,载《法制与社会发展》2012年第2期;陈硕、章元:《治乱无需重典:转型期中国刑事政策效果分析》,载《经济学(季刊)》第13卷第4期(总第54期),北京大学出版社2014年版。陈春良等利用省级面板数据对收入差距与犯罪率之间的关系进行了验证和肯定。(19)参见李殊琦,柳庆刚:《城乡收入差距、人均收入及失业率对犯罪率的影响——基于2003~2007年我国省级数据的面板分析》,载《中南财经政法大学学报》2009年第6期;陈春良:《中国转型期收入差距与刑事犯罪的动态变化研究》,浙江大学出版社2012年版;陈春良、刘正山:《劳动力市场状况与刑事犯罪——基于城市面板数据的经验研究》,载《浙江社会科学》2014年第9期;张向达、张家平:《我国城乡收入差距对刑事犯罪率的非线性效应研究》,载《财经问题研究》2015年第1期。史晋川等指出流动人口增加与刑事犯罪率之间无关,但工作和居住地、来源地或空间区域会影响犯罪率。(20)参见史晋川、吴兴杰:《我国地区收入差距,流动人口与刑事犯罪率的实证研究》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2010年第1期;史晋川、吴兴杰:《我国流动人口与刑事犯罪率的实证研究:1997~2007》,载《制度经济学研究》2010年第2期;郑莜婷、蓝宝江:《犯罪率的增长及其差异:正式与非正式的社会支持和保障的视角》,载《制度经济学研究》2010年第3期;严小兵:《中国省域刑事犯罪率的时空演变及机制研究》,载《地理科学》2013年第5期。

总体来看,除白建军较为有力地探索犯罪增长的原因外,法学家们观察到了现象但并没有实证总结其司法原因和控制措施。经济学家因学科偏好,或只注重经济变量,或兼考虑司法变量解释经济指标引发犯罪增长。然而,这些研究的共同特质是过于强调司法外的因素,而忽略惩罚确定性本身所代表的司法活动对犯罪控制的直接影响。虽然陈屹立直接用4个司法指标去探索犯罪增长的原因,但他把破案率、逮捕率、起诉率、重刑率割裂开显然不妥,且仅用OLS分析时间序列数据在方法上存在瑕疵。因此,就当前国内研究情况来看,非常有必要只探索刑事司法与犯罪趋势的关系,不考虑其他经济社会因素。尤其是,系统地关联各种指标的实证研究,更能充分解读犯罪增长的直接因素。

(三)国内司法应用

刑事司法的主要功能是治理犯罪和保障秩序,需要首先回答惩罚是否确定和犯罪如何控制这两个基本问题。谈及这两个问题,耳熟能详的严打运动及命案必破似乎高度肯定了惩罚确定性。然而,先前文献已揭示出严打是运动时积极、非运动时怠慢,(21)参见唐皇风:《常态社会与运动式治理——中国社会治安治理中的“严打”政策研究》,载《开放时代》2007年第3期;王连伟、刘太刚:《中国运动式治理缘何发生?何以持续?——基于相关文献的述评》,载《上海行政学院学报》2015年第3期。命案必破呈重视要案,小微案靠边等特点。(22)参见高汝雄、姚世健:《瞄准命案必破目标 实施五项机制联动——盐城市公安局开展侦破攻坚活动的做法》,载《中国刑事警察》2003年第1期;高小平:《“命案必破”冲击波——重庆市公安局江北分局侦破26起命案启示录》,载《警察天地》2003年第8期;高波:《“命案必破”要“五个到位”》,载《中国刑事警察》2006年第1期;黄国亮:《倚天作剑叱风云——记新密市公安局刑侦大队》,载《民主与法制》2008年第13期。与此同时,非常态司法活动容易造成严打过度,以命案为中心又容易对大量非中心或非典型的犯罪控制乏力,最终因惩罚不确定导致对以财产犯罪为代表的其它犯罪欠缺控制。(23)参见同前注〔18〕,陈屹立文;陈硕、章元文。

与惩罚确定相对应的是错判和错放两种司法失范现象,它们从根本上说是惩罚不确定性的结果。错判很大程度是因为过于追求惩罚确定性,在冤枉好人的同时放纵了坏人。因惩罚不确定所导致的错放过多,又从反面昭示受害者的合法权益未得到救济,从使民众担忧经济社会秩序。前些年拐卖儿童、食品安全、诈骗等各种犯罪猖獗,明显也与不同程度、阶段的不立案、不逮捕、不起诉等错放有关。刑事司法好比刀尖上跳舞,在坚持惩罚确定性和保护公民权益二者间难免出现失误。执法机构要么因社会管理职责积极治罪,要么因为担忧出错而对犯罪无动于衷。

面对一系列社会问题时,更应落实和发挥的是刑事司法的应然角色和功能,避免有问题就立法的思路。事实上,如果刑事司法措施运用好,则法律威信和威吓力可通过惩罚确定性充分展现给潜在犯罪者。反之,如果惩罚不确定,则犯罪的机会成本就偏低,从而造成公然犯罪的群体效应,最终出现刑法不怕和犯罪不罚的观念。因此,控制犯罪需要通过立案破案、逮捕起诉、审判量刑等一系列司法活动展示法律权威,从而在公民心中形成为与不为的活法。也正因为如此,高层领导多次在政法工作会议上提出严格执法、公正司法、树立法律权威的重要性,充分肯定了惩罚确定性的积极意义。(24)参见习近平:《坚持严格执法公正司法深化改革,促进社会公平正义保障人民安居乐业》,载《人民检察》2014年第1期;孟建柱:《着力解决人民反映强烈的突出问题,促进社会公平正义保障人民安居乐业》,载《公安教育》2014年第4期;曹建明:《切实把习近平总书记重要指示精神落到实处,为推进全面深化改革实现依法治国作出新贡献》,载《人民检察》2014年第5期。

但问题是,尽管刑事司法的惩罚不确定性已成为重要现象,法学家们似乎对此颇为冷漠。最典型的例子是,法学实证文献的匮乏显示出,至少刑法学家或犯罪学家对惩罚确定性的实践运作,以及惩罚不确定所导致的后果明显缺乏直观了解。以至于诸多动辄以刑事入罪、苛处重刑的建议大行其道,但这些犯罪控制理论显然建立在缺乏司法土壤的沙滩上。经济学家虽然对面板或年鉴数据开展了各种司法研究,但由于学科偏好提出的经济或社会政策结论很难入法学家的法眼。也正是基于此,对刑事司法数据展开研究堪称是沟通刑事立法、激活刑事司法、实现犯罪控制、有效预防犯罪的必要钥匙。本文的学术贡献主要表现在两方面:对年鉴数据庖丁解牛,直接展示最近30年的犯罪控制和刑事司法特征;建立时间序列分析模型,探索犯罪趋势与立案、破案、逮捕、起诉、量刑等刑事司法活动的系统关系。与先前研究相比,本文的最大特点在于,不用各种经济、社会指标给刑事司法背锅,而是直接在刑事司法中找犯罪增长的原因。重新审视刑事司法的应对策略和操作实践,对于评估过去几十年的社会形势具有重要作用,并可从根源上寻找到未来管理社会秩序的长期有效有益方案。

三、犯罪控制中的惩罚不确定性

本部分直接展示年鉴中报告的各年度司法数据,并根据相应计算公式展示犯罪控制的数量和比率,从而用直观的数据描述惩罚的不确定性。第一部分直接展示公检法三个统计口径反映出的犯罪量和趋势,第二部分报告破案、逮捕、起诉、审判率等程序控制指标,第三部分展示受案、立案环节中的疑似犯罪未立案趋势,最后是量刑结构所代表的实体惩罚率分布。在结果展示上,作者间隔式报告各年度值,并辅以总计和平均值介绍整体状况。

(一)增长趋势与公检法对比

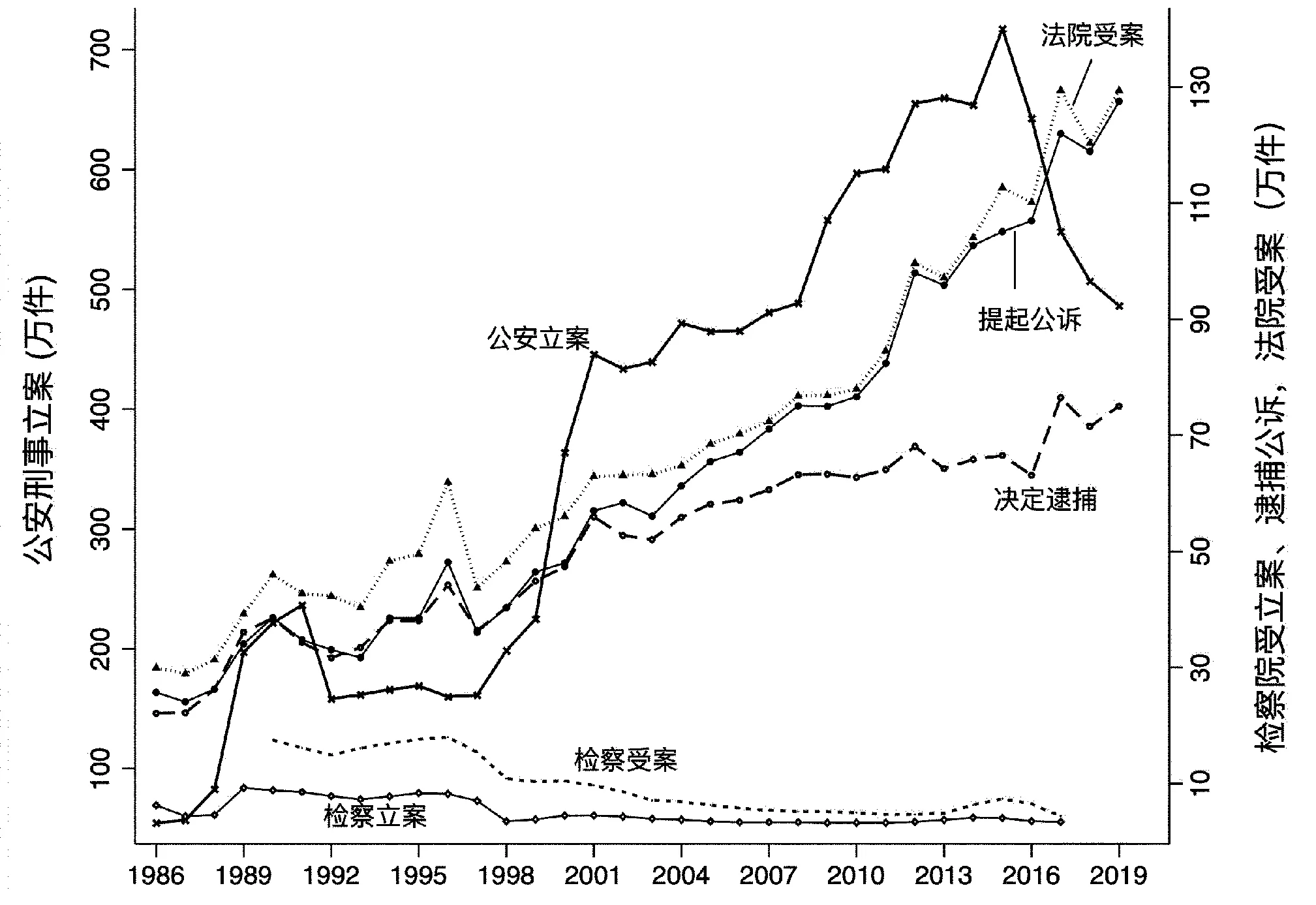

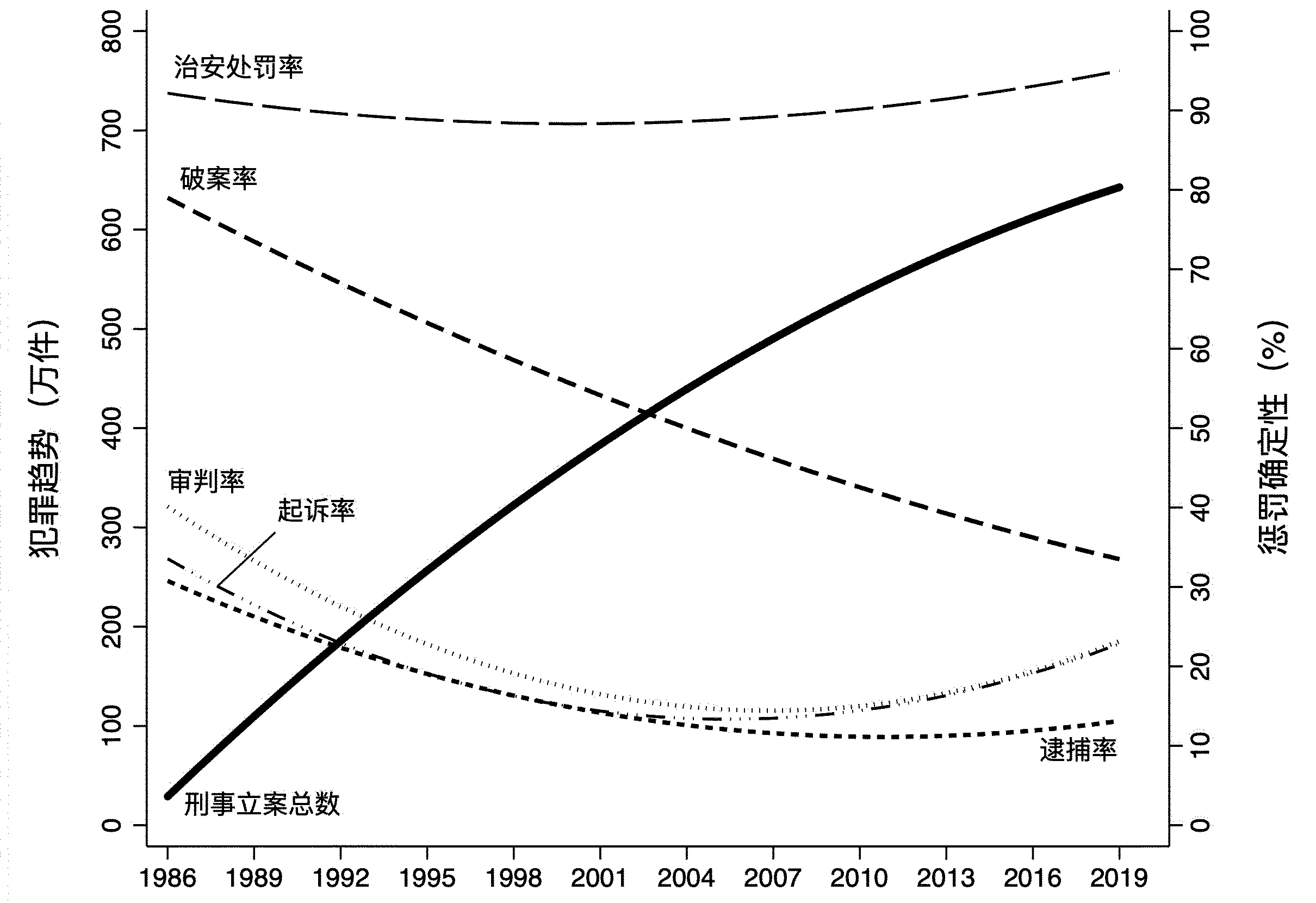

图1是年鉴中1986—2019年的立案和破案、逮捕、起诉、审判总数。如图所示,公安机关的刑事犯罪立案总数从1986年的54.7万件上升到最高峰2015年的717.4万件,其后下降至2019年的486.2万件。很显然,备受民众关注的社会秩序问题,充分地反映在犯罪问题上。检察机关批捕、决定逮捕案件,从1990年的38.5万件(1986年估计为22.1万),翻倍到2019年的75.0万;提起公诉案件(与法院受理案件相近)从1986年的25.7万件,上升到2019年的127.5万件,翻了5倍。然而,与严峻的反腐形势不同,检察机关直接受理和立案的职务犯罪案件总体上呈下降趋势。受理案件从1990年的17.5万件下降到2017年的4.4万件,立案案件从1986年的6.3万下降到3.4万件。与公安机关立案翻了10倍相比,检察机关受案量缩水74.9%,立案量缩水46.3%。

与直接的犯罪上涨趋势相对应,图1还反映了另外几个重要现象。检察机关的逮捕、起诉量远少于公安机关的刑事立案统计,直接侦查的实际立案数平均只有受理量的一半,逮捕案件远少于公诉案件。因此,图一的年鉴数据显示,大量刑事案件止步于立案阶段,这与徐美君十年前的观察较为一致。按照威吓司法的原理,犯罪人若不能获得应有的立案、追诉,惩罚不确定性必然使理性的犯罪人选择继续犯罪。

图1 1986—2019年犯罪、刑事司法与犯罪控制趋势(单位:万件)(25)数据来源于《中国法律年鉴(1987—2020)》,下同。1986—1989年的批准、决定逮捕按人统计,根据其他年度的件/人平均比例转换为以件为单位。

(二)程序控制不确定

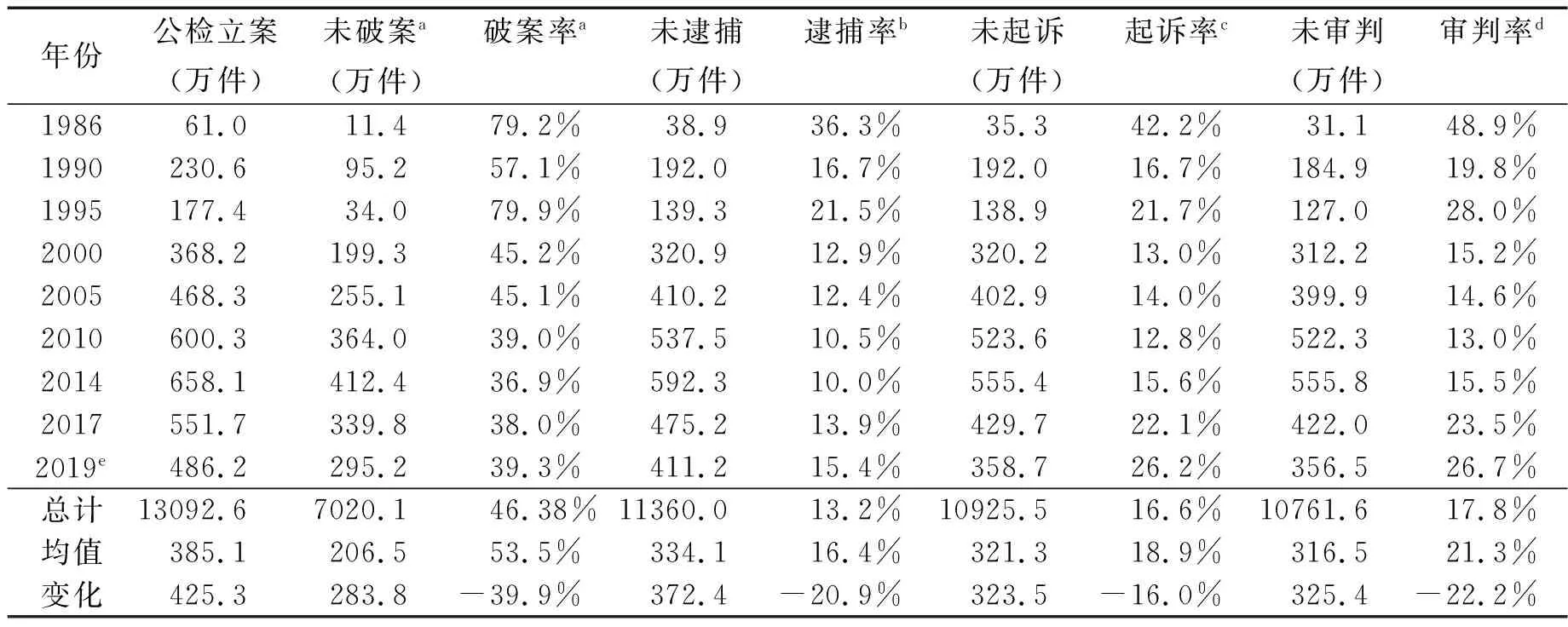

为进一步展示惩罚的不确定性,表1对年鉴中刑事司法未处理的犯罪趋势进行了详细展示。其参照基数是公安机关和检察机关的立案总数,合称公检立案。主要发现如下:

表1 刑事司法未处理犯罪的趋势(1986—2019年)

第一,公安机关的破案率早期较高,后期持续下降,年鉴报告的破案率平均只有53.5%。34年里累计7020.1万件刑案未破,未破案件从1986年的11.4万件飙升到2019年的295.2万件。2019年比1986年破案率低39.9个点,2019年的未破率60.7%约为1986年的3倍。

第二,检察机关逮捕率较低,1997年以后连续下降,平均只有16.4%的刑事立案被逮捕。历年累计11360.0万件犯罪未被逮捕,2019年的逮捕率不及1986年的一半,前后下降20.9个百分点。在不考虑因统计口径差异所插补的1986—1989年数据情况下,历年逮捕率最高的是1996年刑诉法修订前后。这说明新法颁布对积极逮捕有推动作用,但保持效果却耐人寻味。

第三,检察机关的起诉率偏低且逐年下降,平均只有18.9%的立案被起诉。立案而未诉的案件累计达10925.5万件,平均高达81.1%的犯罪未被起诉。1986年的起诉率为42.2%,2019年比1986年低16个百分点。

第四,人民法院审判案件比例偏低,且逐年下降,平均只有21.3%的犯罪被法院处理。累计立案而未审判的案件达10761.6万件,2019年的审判率约为1986年的一半。

本小节进一步解释了犯罪率增长的重要原因是,刑事司法并没有坚持立法、司法或理论上的惩罚确定性。与命案破案率100%和高逮捕率形成鲜明对比,年均超过80%的犯罪未受逮捕、起诉、审判,这种放纵性司法使犯罪几乎成了零成本。也即,5次犯罪中只有2次会被破案,1次会被诉审,剩下4次不会进入司法环节。对任何一个理性人而言,难免会选择通过犯罪而获得较高收益。

(三)疑似犯罪未立案

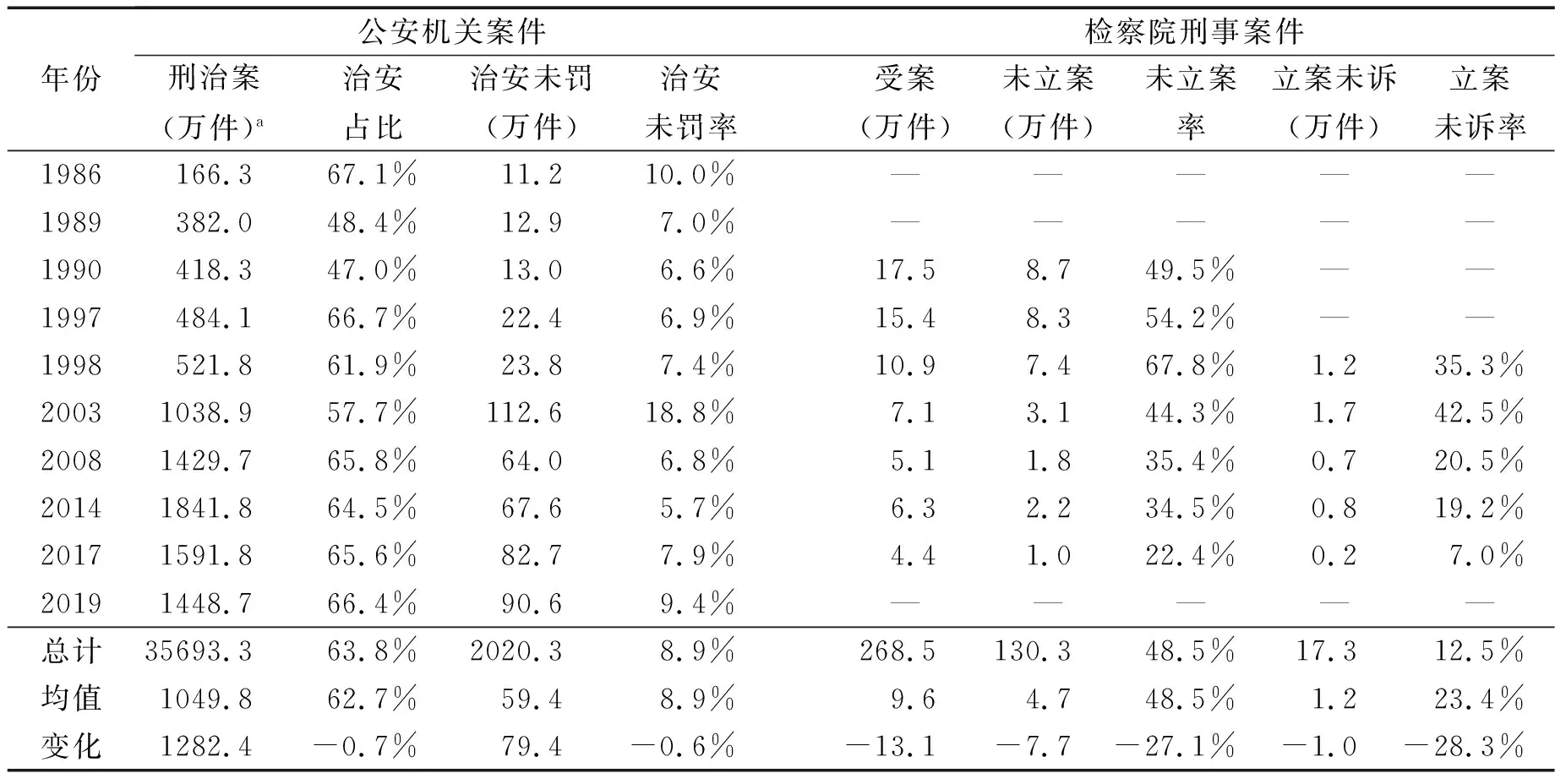

比起立案后不能破案来说,刑事司法对犯罪不立案,可能更加值得关注。这种绝对的放纵罪犯,不仅让受害者的权利无从救济,而且连刑事司法所起的教育意义也荡然无存。因各种原因导致的不立案对象,既有可能是真正的无辜者,也有可能是真正的犯罪者。(26)参见周斌:《行政部门瞒着刑案不移送 以罚代刑盛行急需大揭盖》,载《法制日报》2009年3月7日,第6版;黄庆畅:《“以罚代刑”不行了》,载《人民日报》2014年8月6日,第18版;杜晓:《治理虚假健康信息不可“以罚代刑”》,载《法制日报》2017年11月27日,第5版。本文将这些未被刑事立案的行为称为疑似犯罪,包含公安机关的治安处罚案件,以及检察机关发现受理而未立案、未起诉的统计数据。基本发现如下:

第一,治安案件是公安机关处理案件的主要部分,每年平均占62.7%。不考虑是否存在司法渎职等现象,由于《治安处罚法》所规定的违法行为基本与《刑法》条文相互交叠,(27)虽然《刑法》第13条的定性又定量的犯罪概念和具体犯罪的立案标准把轻微违法去罪化,但《治安管理处罚法》第三章所规定的绝大多数违法行为在《刑法》中都有相应规定,只不过没有达到犯罪的定量要求而已。参见熊谋林、梁斌:《求解过度犯罪化的迷惑——中国的去罪化经验与国际启示》,刘美彤、廖茂利、张悦译,载《光华法学》第8辑,法律出版社2014年版,第193-195页。由公安机关查处的治安案件本身就极有可能属于犯罪或犯罪未完成形态。(28)以殴打他人为例,《治安管理处罚法》第43条与《刑法》第234条、第293条等多个条文都有交叉。正是因为如此,肖某雇凶袭击打假人士方某等案就显示故意杀人未遂、故意伤害未遂、寻衅滋事、治安处罚四种不同态度。那么,大量有可能涉嫌犯罪的行为不是以犯罪立案,而是直接按治安违法行为处理。历年累积的35693.3万件治安和犯罪案件中,发现受理的治安案件共计22763.5万件。尽管很难评估这些治安案件中到底有多少属于犯罪,但即使只有10%,也将累积产生2276万的犯罪黑数。

第二,治安案件平均每年有8.9%(59.4万件)没有查处,累计有2020.3万件。对比公安刑事犯罪立案和治安违法发案总数,2019年比1986年增加了1282.4万件,仅治安违法未处罚案就增加了79.4万件。这些未查处的案件有可能使潜在犯罪人得以逃脱,更纵容了犯罪人实施新的犯罪行为。

表2 公安、检察院对疑似犯罪案件的应对趋势(1986—2019年)

第三,检察机关自侦案件中,每年受案中平均有48.5%未立案,但呈下降趋势。当前的反腐形势说明,年鉴中的职务犯罪自侦案件减少并非犯罪在真正下降,而是因未受案或未立案量增多所致。(29)参见侯永录:《职务犯罪案件查处的“三难”》,载《检察实践》2000年第5期;曹雁翔:《贫困地区应重视查办小案》,载《人民检察》2001年第2期;孙厚鹏、徐炜:《不能放松对“小案”的查办》,载《人民检察》2001年第4期;黄冠明、黄春青、吴超军:《对职务犯罪侦查立案机制的反思》,载《山东警察学院学报》2010年第3期。1990至2017年,检察机关累计有130.3万件受案未立案,平均每年约4.7万件,这个数也差不多就是每年的立案量。刑诉法虽规定检察机关侦监部门对自侦案件有权监督,然而,这种本系统内部监督收效甚微,高峰时期2/3的受案没有立案。

第四,检察机关立案的案件,平均每年有28.5%未提起公诉,立案未诉率呈逐年下降趋势。1998至2019年,检察机关累计有17.3万件立案没被起诉,平均每年约1.2万件。2014、2017年的受案量分别只有1990年的1/3、1/4,立案数几乎也只有早期的1/3。虽然不立案、不诉率呈下降趋势,但反腐形势明确说明了受案前消化案件的现象并非个案。从某种意义上讲,年鉴数据也反映出职务犯罪侦查转移到监察委员会有其刑事司法依据。

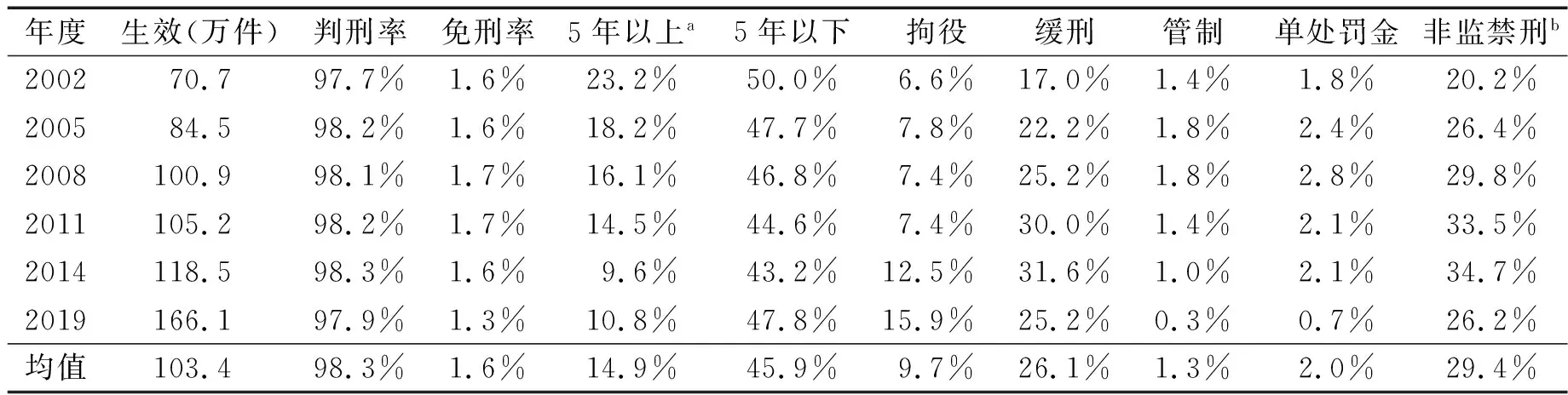

(四)实体惩罚度不确定

与刑事程序的惩罚不确定相比,实体惩罚低于罪责引发的刑罚轻缓是刑事司法的另一个显著特征。年鉴仅从2002年开始有具体的量刑种类统计,表3对刑事处罚及其具体类型分别作了描述。尽管给予刑事处罚的比例总体上维持在98%左右,但2002至2019年间的刑事惩罚呈现出宽缓趋势。具体表现为,重刑率逐年递减,5年以上有期徒刑至死刑、5年以下有期徒刑的比例分别从2002年的23.2%、50.0%下降至2019年的10.8%、47.8%;轻刑率逐年上升,表现为拘役和缓刑分别从2002年的6.6%、17.0%上升到高峰时期的15.9%(2019年)、31.6%(2014年),二者合计翻了一倍。

表3 法庭裁决与惩罚(2002—2019年)

表3也显示,《刑法修正案(八)》有关缓刑对象的调整以及危险驾驶罪的刑罚设计,对拘役和缓刑率有显著提升。当然,社会转型导致诸如醉酒驾驶,或其他保安犯、行政犯扩张,使用拘役、缓刑的确有其正当性。然而,破案、逮捕、起诉、审判等程序控制严重不确定的情况下,一味轻刑化造成的后果可能是大量罪犯并未受到法律的严惩。以2014年为例,受有期徒刑实刑处罚的比例在最低时只有52.8%,剩下47.2%是拘役、缓刑、管制、单处罚金。换句话说,只有一半的犯罪人会因为犯罪而遭受监禁处罚,剩下的一半在审判后就被释放或压根就没有被羁押。短短10余年时间,非监禁刑就从2002年的20.2%上升到2014年34.7%,并自此陆续下降至2019年的26.2%。

本部分的年鉴数据分析显示,无论是程序上的立案、破案、逮捕、起诉等司法措施,还是量刑实体处罚,均不难发现刑事司法呈现出“不严不厉”的惩罚不确定局面。这进一步消损刑事威吓效应,并降低了犯罪控制作用。因此,有必要在宏观上把握犯罪治理的态势,并审慎制定与犯罪控制相匹配的刑事政策。

四、各罪的刑事司法应对

犯罪及刑事司法的总体趋势难以反馈对不同犯罪控制的全貌,这主要因为部分犯罪的变迁可能拉动整体趋势。本部分试图揭示刑事司法应对各罪的具体情况,从不同环节来描述犯罪趋势及其控制效果。第一小节主要描述具体犯罪类型在发现受理上的变化情况。第二小节以各罪的立案数(万件)为基数,描述立案率、逮捕率、公诉率、审判率的变化情况。第三小节,以检察院和法院的案件处理为核心,描述各罪的捕诉率、捕审率、诉审率的变化情况。考虑到展示的间接性和空间限制,在有效表达年鉴数据的基本目标上,按起始年、最近年或添加近十年最低值的对比方式展示。

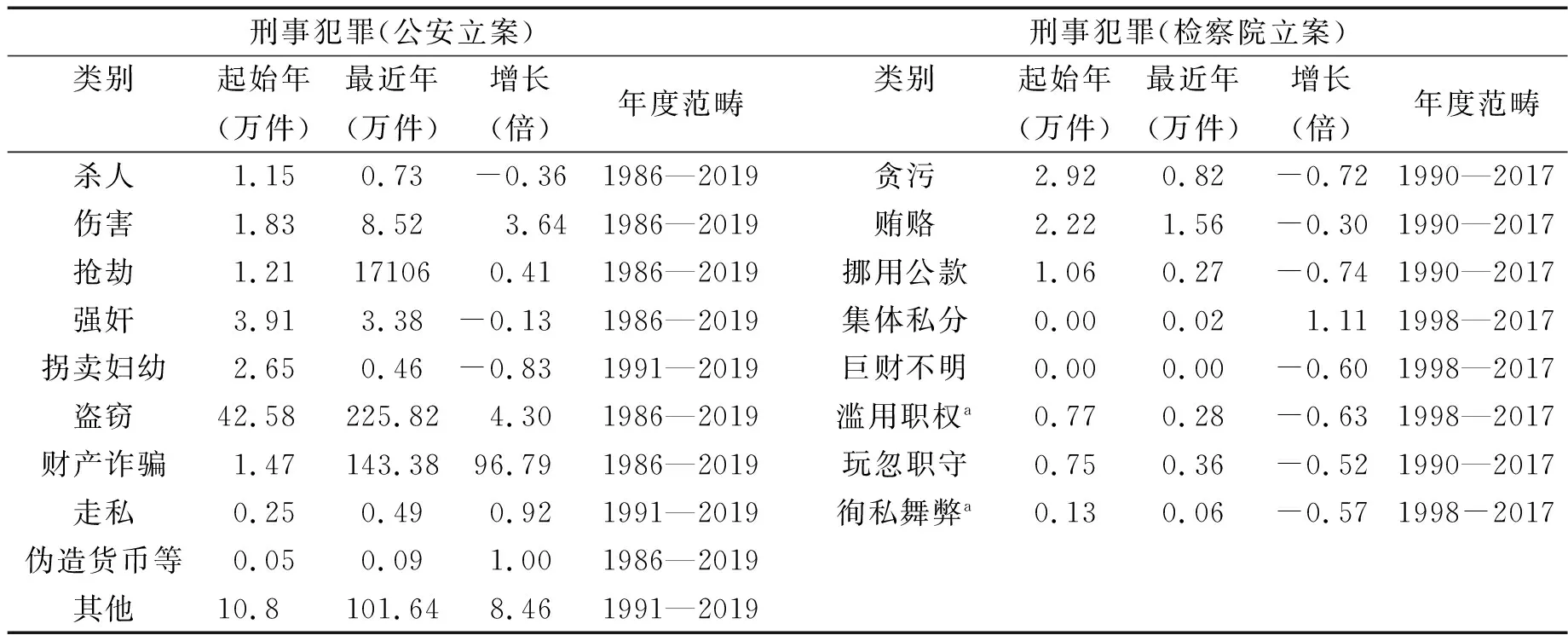

(一)各罪的立案受案

如表4(左)所示,各罪在立案上呈现出增长和下降的两个不同特征。就公安机关来说,除杀人、强奸、拐卖妇女呈轻微的下降趋势外,其他犯罪均呈增长趋势。在呈增长趋势的犯罪中,最快的是财产诈骗,高达96.79倍;其次是盗窃达4.30倍。就检察院立案的数量来看,除集体私分(年均256件)立案有轻微变化外,其他犯罪的立案均呈下降趋势。贪污和挪用公款罪下降幅度最大,分别为-72%和-74%。从纵向年度来看,2017年的贪污挪用公款只有1990年立案数的1/4,渎职犯罪也只有早期的一半。

表4 刑事犯罪立案趋势分类对比(1986—2019年)

表4反应出的不同类型犯罪趋势与总体趋势(图1)较为接近。这说明公安机关立案量的增加并非集中在某一类犯罪,而是呈普遍上升趋势。与此相对应,检察机关不同类型犯罪的立案数量均呈下降趋势,这再次证明对职务犯罪的整体应对不足。值得注意的是,命案必破反映出的惩罚确定性,对暴力犯罪本身的防控和治理是有效的。近年来的打拐行动也取得非常好的成绩,这体现在拐卖妇女儿童案件从2013年的2万件下降到2019年的0.46万件上。

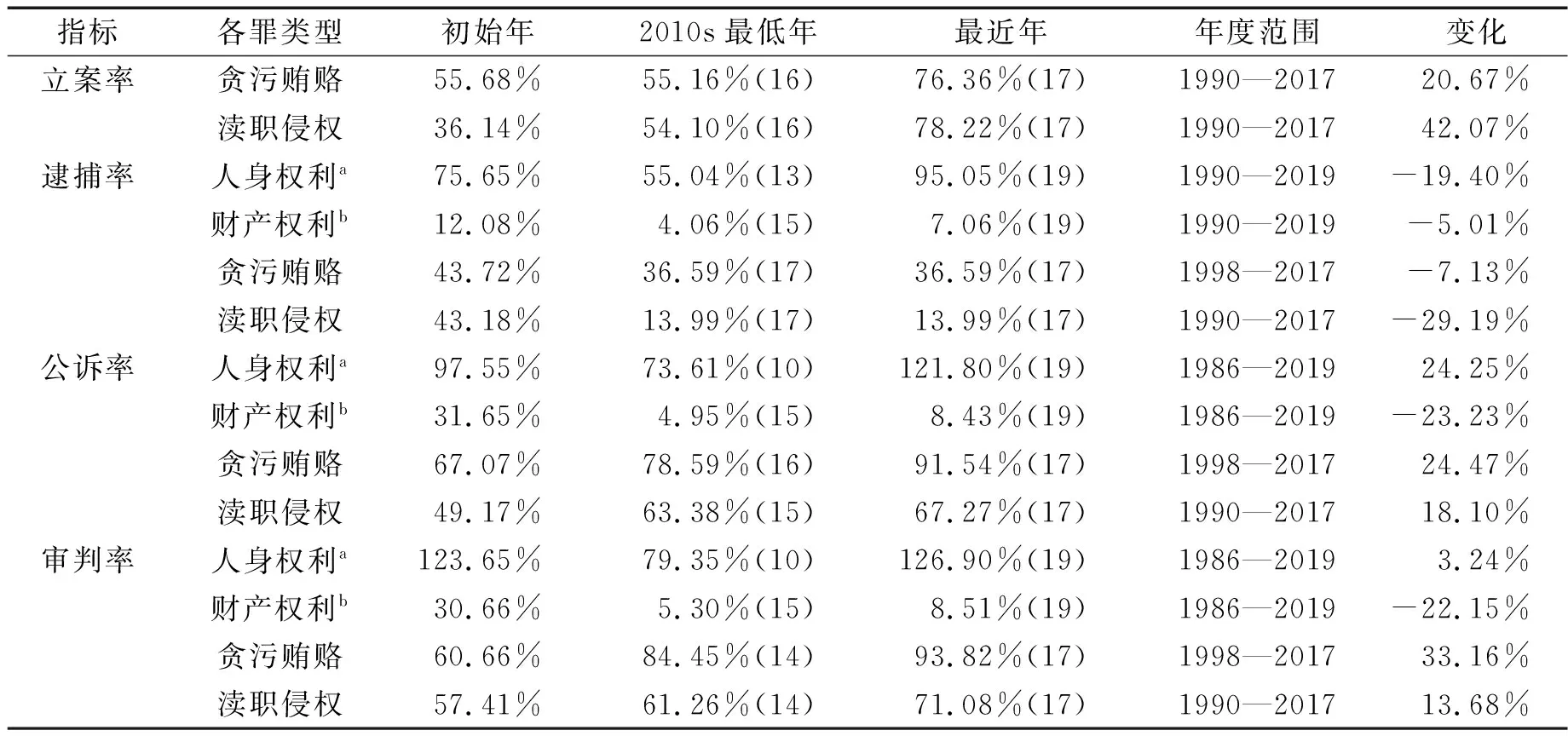

(二)四类犯罪的司法应对

表5是不同犯罪类型的刑事程序控制趋势表,从立案、逮捕、公诉、审判四个维度进行考察。因年鉴中只有10个大类犯罪的公安机关立案总数,而没有报案总数,因此无法描述具体犯罪的立案率。同时,公安与检法的统计口径存在差异,除人身、民主权利和财产犯罪基本可以比较外,无法对其他章节犯罪进行公检法系统比较。(30)公安机关按个罪或小类罪进行立案统计,而检察院和法院的逮捕、公诉、审判按章节统计。公安机关的立案主要集中在抢劫、盗窃、诈骗等财产犯罪,各项相加合计平均为81.17%(标准误差0.60%)。由于这三类立案统计基本代表了绝大多数财产犯罪,故这种替代作为参考能够充分说明一些重要信息。因此,人身、民主权利犯罪(以下简称人身权利)的立案基数用杀人、伤害、强奸、拐卖的基数替代,财产权利犯罪用抢劫、盗窃、诈骗替代。尽管替代后的立案数未考虑人身或财产犯罪中的其他案件,从而拔高了逮捕、公诉、审判率(甚至超过100%),但数据受限所妥协得出的分析结果仍反映出这两类犯罪的司法应对趋势。因2013年以后开展反腐、扫黑除恶、打击电信诈骗等多项犯罪控制举措,故刑事司法在惩罚确定性问题上有所变化。这种变化主要体现在,运动前的较低立案率或起诉率,在运动开始后猛增,立即显示出良好的犯罪控制效果。因此,本部分在报告司法应对措施时,不仅报告初始年、最近年及其变化情况,还报告了2010年以后的最低年数据。

表5 四类犯罪刑事程序控制(1986—2019年)

就立案率来看,贪污和渎职侵权从总体看呈上升趋势,但仍有大量案件没有立案。以贪污贿赂和渎职案件为例,近10年的立案率均在50—70%之间。2016年的立案率分别为55.16%、54.10%,但2017年忽然间上升超过20个百分点,这说明低立案率的惩罚不确定性可以通过严格执法进一步改善。就逮捕率来看,人身权利(-19.40%)、财产(-5.01%)、贪污贿赂(-7.13%)、渎职类(-29.19%)犯罪都呈下降趋势。其中,最令人惊奇的是财产犯罪的逮捕率极低,未报告的1996年最高峰仅有21.6%,2000年以后持续下降且没有任何一年超过10%,2015年低至历史最低点4.06%,到2019年也才7.06%。若按2015年数据计算,换句话说,每20个财产犯罪人中只有一个被捕,剩下19个还在继续实施犯罪。

就公诉率来看,人身权利在2010年后波动较大,但财产犯罪呈明显下降趋势。贪污贿赂(24.47%)和渎职侵权(18.10%)案的公诉率有明显上升趋势,2017年分别为91.54%、67.27%。人身权利的公诉率(平均74.87%)远高于财产犯罪(平均11.45%),甚至超过贪腐渎职犯罪。这再次反映出命案、大案必罚,小案不管的司法现象。大量财产犯罪人压根就没有进入诉讼环节,这从逮捕、公诉率中均可以看出。对比职务犯罪的逮捕和公诉率,二者之间的差距逐渐扩大,这从反面说明近年来职务犯罪的逮捕率在降低,罪犯不捕或选择性执法现象仍然并非个案。审判率基本与公诉率一致,人身权利犯罪有波动,但核心地位并未动摇;财产权利犯罪呈明显下降趋势,贪污贿赂和渎职侵权案呈上升趋势。

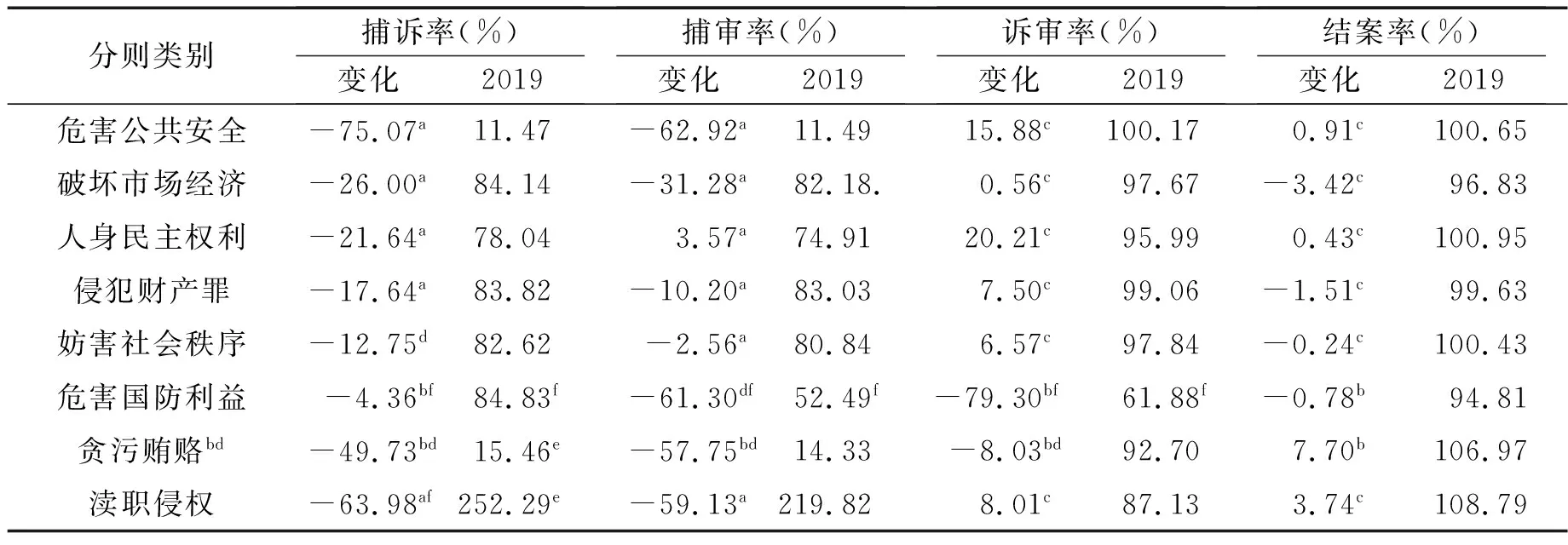

(三)各章犯罪的司法应对

虽然以立案为基数对犯罪捕、诉、审总体介绍比较清晰,但对法院和检察机关的司法应对描述很模糊。原因在于,大量未破案只反映出公安机关的侦破情况,检法机关对此不可能有所作为。因此,本部分以逮捕和起诉为中心,继续研究检法对于所移送案件的应对趋势。因检法两家的统计口径基本一致,这也可以弥补前述人身权利和财产犯罪替代产生的缺陷。表6纵向分析各章犯罪的捕诉率、捕审率、诉审率、结案率,大致可从如下几点归纳:

表6 各章犯罪刑事程序控制(1990—2019)

首先,捕诉率呈下降趋势,各章犯罪的逮捕比例均呈相同现象。所有提起公诉案件中,逮捕率下降幅度排名前三的是危害公共安全、渎职罪、贪污贿赂。以渎职为例,1990年所起诉的案件中有87.82%的案件被逮捕,但到2018年时下降到了23.84%。然而,监察法实施一年以后,渎职罪逮捕4526件,提起公诉1794件,捕诉率立即上升为252.28%。除此以外,2019年捕诉率最高的破坏市场经济犯罪(84.14%),但最低的危害公共安全和贪污分别只有11.47%、15.46%。一个可能的原因是,危害公共安全章中的交通肇事罪(以及危险驾驶)所占比重较大和羁押率较低。

其次,捕审率同样都呈显著下降趋势,且与捕诉率呈对称性下降。下降排名前三的是,危害公共安全(-62.92%)、危害国防利益(-61.30%),渎职侵权(-59.13%)。以2014年为例,捕审率最低的贪污犯罪法院收案13408件,但当年批捕案件才1921件,捕审率只有14.33%。捕审率与捕诉率之间数据相似,但两种统计口径都反应出较低水平的逮捕率。

再次,诉审率和结案率基本维持在100%,这说明人民法院对检察机关报送的案件会依法照单全收,审理环节本身不存在有案不审的局面。尽管2014年后各种数据分析结果与之前相比有所不同,但诉审、审结率上变化远小于与逮捕有关的捕诉、捕审率。这从反面说明,逮捕过程中存在惩罚不确定性和随机性,从而进一步减损了刑事司法的威吓性。

本节主要利用不同统计口径和方法,对各章犯罪的控制特征及其趋势进行描述性分析。通过对侦诉审三个阶段进行比较分析,可以发现不同犯罪围绕立案、破案、逮捕相关的侦查和诉讼控制活动均呈下降趋势。这对犯罪趋势到底有何影响,文章接下来将对惩罚不确定性与犯罪趋势的相关性进行推论分析和立论验证。

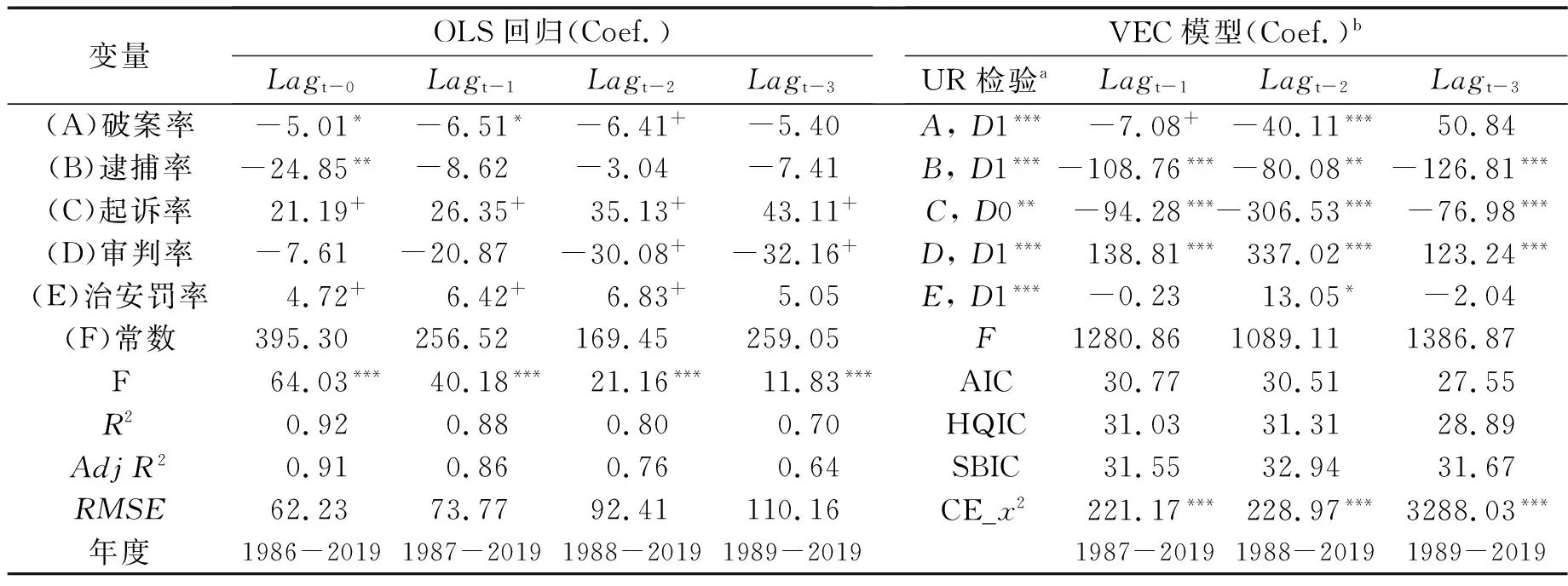

五、犯罪增长与惩罚不确定性的时间序列分析

时间序列分析作为高阶推论分析方法,已经较好地用于研究犯罪趋势及其机制性原因。尽管不同主题和方法有细微差异,但将各种在年、月、日时间单位内所形成的数据作为因变量或自变量的基本逻辑并无本质区别。(31)研究者根据偏好和数据体征,选择分析犯罪趋势的方法多样灵活,甚至同一个数据对象的分析模型也不同。具体看来,这些已使用的时间序列模型有ARIMA(自回归移动平均),OLS(一般线性回归),VAR(向量自回归),VEC(向量误差修正),和Granger(格兰杰因果)等。本文主题是检测犯罪趋势是否与刑事司法活动之间存在关系,因此首先运用最易懂的OLS(ordinary least square)线性回归模型进行短期(静态)分析。考虑到各年度犯罪趋势呈动态变化且有单位根,一阶差分后数据才平稳,因此采用格林博格等推荐的VEC(vector error correction,向量误差修正)模型进行长期(动态)趋势分析。(32)See David F.Greenberg, Time Series Analysis of Crime Rates, 17 Journal of Quantitative Criminology 291, 291-327(2001); Richard Rosenfeld & Aaron Levin, Acquisitive Crime and Inflation in the United States: 1960-2012, 32 Journal of Quantitative Criminology 427, 427-447(2016).本部分时间序列分析的基本原理是,用滞后1—3阶(过去1—3年)的刑事司法数据来解释或预测当年的犯罪趋势,观察前几年的破案率、逮捕率等到底对之后的犯罪趋势有无关系、有何种关系。短期和长期分析模型相互结合但解读重点放在VEC,原因是其在非平稳性时间序列中充分考虑了分析中的误差干扰。(33)See Soren Johansen, Statistical Analysis of Cointegration Vectors, 12 Journal of Economic Dynamics and Control 231, 231-232(1988).

本研究由34个年度组成基本时间序列数据库,年度犯罪总量和部分具体犯罪皆适合做时间趋势分析。(34)先前研究的样本量和滞后方法为本文提供了参考,例如,菲利普对1980—2013年以来的美国监禁率进行了多元时间序列分析,通过滞后1阶(年)建模,指出警察投入减少和暴力犯罪增加是监禁率上升的重要原因。See Michelle S.Phelps & Devah Page, Inequality and Punishment: A Turning Point for Mass Incarceration?, 663 The Annals of the American Academy of Political and Social Science 185, 185-203(2016).对于不适合用时间序列模型分析的法院量刑数据,本文利用配对相关系数(pairwise correlation)作半参数分析。据此,本节分三个部分展示,并相应准备分析模型适时报告分析结果。

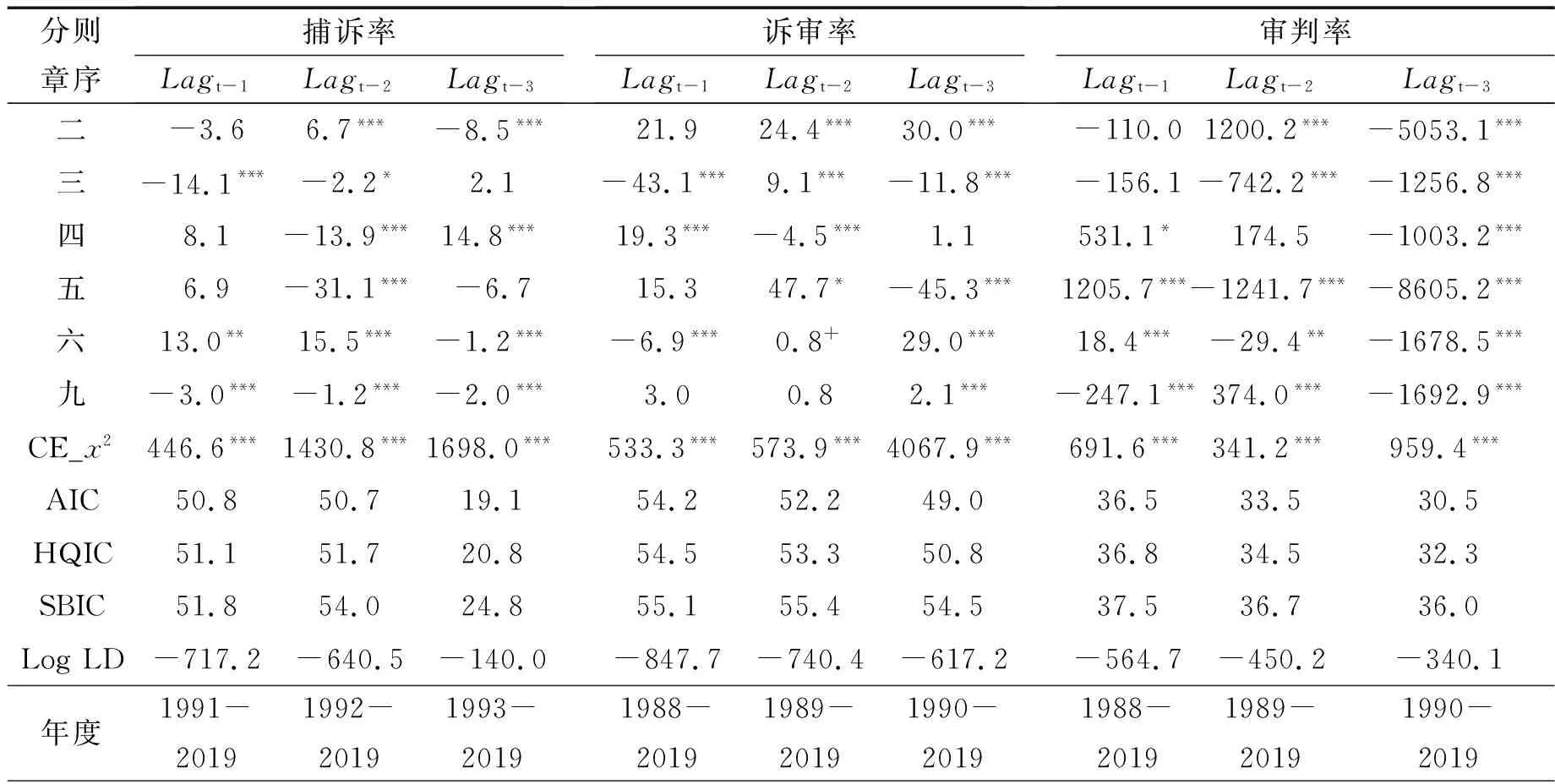

(一)刑事司法与犯罪整体趋势

本小节以立案总量为基数,用破案率、逮捕率、起诉率、审判率、治安处罚率对惩罚确定性与犯罪趋势展开时间序列分析。考虑到检察机关并无破案率统计,因此仅用公安机关的破案率来评估。与此同时,审判率以法院结案数作为案件审判的代表,其主要原因在于单纯的法院收案并不代表刑事审判,且量刑数据直到2002年后才有公布。如表7所示,OLS虽然能在当年度数据中发现一些因子,但在滞后水平上的解释力远不及VEC模型。尽管如此,两个模型在破案率和逮捕率这个关键问题上却高度一致。

与表1相似,表7清楚地显示破案率下降(负数)是犯罪总量上升的一个显著因子。这在当年数据,以及滞后1—2阶均如此。OLS模型显示,破案率不仅与当年的犯罪总量有负相关关系(-5.01,p=0.025),而且前一年度(-6.51,p=0.016)和两年前(-6.41,p=0.057)的破案率对当年度的犯罪总量均有显著影响。VEC长期效应的分析模型支持了滞后1阶和2阶的分析结果。也即,任何一年度(大于或等于1988年)两年前的破案率下降(如1986年、1987年),则当年(如1988年)的犯罪立案总量就会上升。同理,逮捕率在当年(OLS模型)以及滞后1—3阶(VEC模型)上,与犯罪总量也显示出明显的负相关关系。以VEC模型中的滞后1阶为例,去年的逮捕率每下降一个百分点,今年立案的犯罪会显著增加108.76万件(p=0.000),明年会增加80.08万(p=0.003)。虽然理论数字与实际司法有一定出入,但本文反映出的趋势却与诸多国内外研究相吻合。(35)陈硕和章元的研究显示,破案率每增加1%会导致犯罪率下降1.4%。参见同前注〔18〕,陈硕、章元文。斯图瓦特和丽莎用VARMA模型,分析奥兰多每天的逮捕和犯罪报告数据后发现,逮捕量增加后会使警察收到的报案数减少。See Stewart J.D’Allesio & Lisa Stolzenberg, Crime, Arrests, and Pretrial Jail Incarceration: An Examination of the Deterrence Thesis, 36 Criminology 735, 735-761(1998).

表7 犯罪总量与刑事司法控制的时间序列分析(1986—2019)

起诉率和逮捕率一样对犯罪增长有相同作用,过去的起诉少会造成后期犯罪多,VEC模型中滞后1—3期均可发现证据。治安处罚率在1阶滞后上与犯罪趋势正相关,在滞后2—3阶与犯罪总量的关系不明。这说明治安处罚对于刑事犯罪的威慑力肯定不够,犯罪人在受到过轻的治安处罚后一年内还会继续犯罪。有关审判率与犯罪总量的正相关关系(VEC),这需要从程序效应和实体效应两方面解读。在程序方面,逮捕率、破案率、起诉率的作用大于审判率,这些变量的协整分析消解了审判率的作用。在实体方面,法院的轻缓量刑比例与审判结案、犯罪增长趋势都相吻合。如表3所示,法院量刑因轻缓过度出现审得越多放得也越多(如非监禁刑和短期自由刑),刑罚威吓不足造成犯罪人释放后继续犯罪。

总体来看,表7分析模型非常有效,这可以通过F值和各种参数准则予以充分肯定。虽然OLS模型的决定系数R2及其矫正存在虚高嫌疑,但VEC协整等式的卡方检验(CE_x2)均显著地肯定了各变量与犯罪总量的关联性。为更进一步直接观察时间序列分析的结果,本部分报告了犯罪趋势和各种惩罚确定性指标在时间维度上的多项式拟合曲线。如图2所示,除治安处罚率、审判率趋势不太明显外,破案率、逮捕率、起诉率与犯罪趋势的负增长图形关系和模型分析充分印证。道理再简单不过,积极的刑事司法活动有助于控制和减少犯罪,消极不作为或惩罚不够会因威吓不足而促使犯罪上升。

图2 惩罚确定性、犯罪控制与立案趋势年度拟合图(1986-2019)

(二)犯罪总量与各章犯罪

本小节分析犯罪总量与各章节犯罪的关系,除第一章(危害国家安全)、第七章(危害国防利益)、第八章(贪污贿赂)、第十章(军人职责)外,刑法分则其他六章的犯罪控制指标均纳入到同一模型中分析。因此,表8继续考察各章犯罪的捕诉率、诉审率、审判率对犯罪总量的影响。因项目较多,仅用VEC模型在滞后1—3阶水平上揭示长期关系。基本结论与表7相似,各章犯罪的惩罚不确定性,对后续1—3年的犯罪量均有可能产生影响。

表8 犯罪总量与各章犯罪控制(1988—2019)(VEC模型,长期)

以捕诉率为例,各章犯罪的司法活动在滞后阶水平上对犯罪总量的负面影响较为清晰。除社会秩序犯罪在滞后1—2阶、公共安全犯罪在滞后2阶的捕诉率与犯罪总量呈正向关系外,其他控制指标基本上与犯罪总量呈负增长关系。例如,市场经济犯罪和渎职犯罪的捕诉率与犯罪总量在滞后一阶负相关。换句话说,去年不逮捕这些犯罪人,很可能会在今年刺激或引起更多的犯罪。从宏观层面来看,市场经济犯罪捕诉率每下降一个百分点,会在第二年引发新的14.1万件犯罪;人身犯罪每下降一个百分点,将在2年后引起新增13.9万件犯罪。诉审率也显示出,市场经济犯罪、人身安全、财产犯罪分别在滞后1至3阶上与犯罪增长都有负相关关系。当然,各章犯罪的逮捕、诉审率、审判率与犯罪总量虽然在滞后时间上关系并不统一,但无论是在哪一阶上均可观察负相关关系,表8清晰地展示了具体犯罪的惩罚不确定性对犯罪增长的激励因素。协整卡方检验的显著性结果(CE_x2),充分说明上述讨论具有统计学意义。

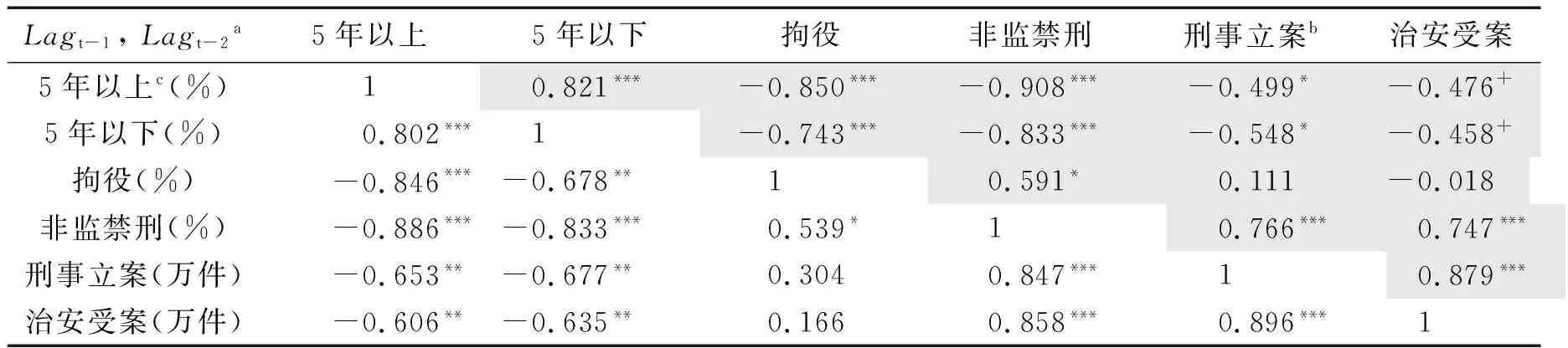

(三)刑事处罚与犯罪趋势

如前述,非监禁处罚和短期自由刑比例逐年递增,这可以解读为刑事司法更加宽仁,但宽仁过度则意味着惩罚不足。刑事程序中的不破案、不逮捕意味着绝对的惩罚不确定,量刑过程中的罚不当罪是相对的惩罚不确定。我们没有理由否认这个可能性,因为惩罚的恶小于犯罪的利必然也会鼓励新的犯罪,这是法律经济学反复论证的课题。

本小节主要就年鉴中不同量刑的百分比与公安刑事立案总量展开相关性分析,从而观察实体惩罚与犯罪趋势之间是否有关系。受限于仅有18个年度,可用分析方法较少,故用配对相关对各量刑在滞后1阶、2阶水平上与公安刑事立案趋势进行半参数分析。也即,用前1年或前2年的具体量刑种类的百分比(见表3),以及治安受案总数与当年度的公安刑事立案进行相关分析。配对相关系数可以借助于显著性检验,避免错误估计小数据变量的相关性。

如表9的配对相关系数显示,除拘役与刑事立案、治安违法量的关系还需进一步观察外,(36)2017年前的拘役率在滞后1阶与犯罪趋势呈正相关(r=0.5337,p=0.041),但2018—2019年的刑事立案下降又使相关性变得不显著。其他量刑都与犯罪和治安违法显著相关。进一步观察滞后1阶、2阶水平的相关系数,可以发现刑事立案与5年以上的相关性明显弱于5年以下,与非监禁刑的关系最强(r=0.847,p=0.000;r=0.766,p=0.000)。结合表3中的量刑百分比分布可发现,刑事犯罪的增长与五年以上或以下的下降负相关,更与非监禁刑的比例上升显著正相关。与那些被判徒刑的人更不愿意再次犯罪相比,那些犯罪但被判处缓刑、免刑、或单处罚金的人,可能会释放出犯罪不受惩罚或惩罚不足的信号,从而在短时间内就刺激出新的犯罪发生。治安违法受案量与刑事犯罪的增长呈正相关关系,这说明先前关于治安违法与刑法交叠关系的判断成立,对犯罪者处以治安处罚是典型的罚不当罪。当然,治安违法也与五年以上或以下的徒刑下降呈负相关,并依然与非监禁刑比重的上升呈明显正相关。小样本问题对相关性影响较小,非监禁刑与违法犯罪的相关系数绝对值均维持在0.8以上,且显著水平高达0.001。对比前面的图表趋势,表9的相关性分析结果与刑事程序中的惩罚不确定性观察相互印证。

表9 惩罚与犯罪、治安违法受案总量的相关性分析(2002—2019)

与白建军教授认为的适度克制和轻缓相比,作者更认为当前的非监禁刑扩张是宽缓不当。中国刑事司法长期受外国影响,学者们常以其他国家的轻缓现状呼吁刑罚改革。然而,这些一厢情愿的呐喊无视国情,忽略中外刑法、犯罪、刑罚体系结构上的天壤之别,无条件趋同最终造成刑事司法对犯罪处罚不相协调。通过分析年鉴数据观察刑事程序和实体惩罚趋势,再次印证了“不严不厉”的刑事司法对犯罪趋势的影响。在不严方面,不破案、不逮捕、不审判给犯罪人留下更多犯罪机会,更让其周边民众跟风,从而催生新的犯罪或形成犯罪村现象。在不厉方面,主要表现为疑似犯罪不按犯罪处理,以及缓、免、罚金等非监禁刑的扩大,显然难以有效威吓犯罪。正是这两方面的惩罚不确定性和威吓不足,造成刑事司法难以在转型时期控制各种犯罪问题,甚至成为已然或将来犯罪的刺激因素。

六、结论

第一,坚持司法的常态性,而不只是司法的运动性。将运动式司法转变成正常司法,从动员式司法回归法治司法的应然之路,通过长期、稳定、持续的司法管控,将犯罪必罚的刑事司法带入到社会秩序管理和法治观念中。

第二,坚持司法的严格性,而不是选择性司法。有罪必罚所代表的司法正义是公民对法治的期待,司法严格性所产生的惩罚确定性是刑法的不可投机性。建立具有普遍效应的严格治理策略,是未来控制犯罪的重要任务。

第三,坚持刑罚的严厉性,而不是宽缓过度。《荀子》曰:“刑称罪则治,不称罪则乱。”严厉性不强调极刑,而是坚持监禁刑为中心的刑罚体系,这是法治实践总结出的适合国情需要的犯罪控制举措。(38)参见习近平:《加快建设社会主义法治国家》,载《求是》2015年第1期;张文显:《法理:法理学的中心主题和法学的共同关注》,载《清华法学》2017年第11期。