上古汉语结果自足动词的对立与统一*

仲林林

(湖州学院 文学院,浙江 湖州 313000)

一、引言

吕叔湘将“胜”与“败”对举,指出“胜”和“败”在句法上属于两种格局,“败”是“施受同辞”,而“胜”在及物句和不及物句中动词和主语的语义关系大致不变。具体表现如下[1]1-6:

中国队胜韩国≈中国队胜

中国队败韩国≈韩国败

学术界以此将“胜”与“败”看作两类不同的动词,将“败”命名为“作格动词”。

实际上“胜”和“败”的对立只是表面的,“中国队败韩国”中“韩国”是受事,但是“韩国败”中的“韩国”是施事吗?根据及物句和不及物句中宾语和主语位置的互换而将“胜”和“败”判定为两类对立的动词,就掩盖了这两类动词在语义特征上的同一性。杨荣祥认为将“破、败、伤、灭、断”等动词命名为作格动词并不合适,他从语义特征的角度分析了这些动词,指出它们在语义结构上既包含动作义又包含动作的结果,“如‘齐破燕’(《战国策·赵策》),‘破’既表示了施事‘齐’的一个自主性动作,也表示了这一动作导致的结果”,因此将其命名为“结果自足动词”[2]11-17。蒋绍愚根据语义特点把作格动词分为两类:状态动词(来、出、亡、劳等)与动作—状态动词(灭、开、毁、破等)[3]1-28,其中动作—状态动词相当于杨荣祥先生所指的“结果自足动词”。

从动词的语义构成来看,“胜”与“败”并不是完全对立的,“胜”的语义结构也是既包含动作亦包含结果,如“武王胜殷”(《汉书·律历志》)中“胜”既表示“武王”发出的一个自主性动作,也表示该动作造成的结果。如果将词义结构中同时包含动作和动作造成结果的动词称为“结果自足动词”,那么上古汉语“结果自足动词”应该分为两类:一类是“破、败、伤、灭、断”等动词,另一类是“胜、克”。本文将重点论述为何“胜、克”属于结果自足动词,它们与“败、破”等动词的相同点,这两类结果自足动词句法格局不同的成因,以及结果自足动词的使役性以及结果自足动词这一概念在语言系统中的恰当性。

二、“胜、克”的语义特征及句法语义结构

吕叔湘对《春秋经传引得》中“败”和“胜”进行了统计,发现“败”的数量远大于“胜”。并据此推测:“如果把例句拿出来做进一步的探讨,并且把研究的对象扩展到春秋经传以外,很可能还会发现有某种条件在那里左右用‘败’还是用‘胜’。”[1]1-6本文发现“胜”的低频率和“败”的高频率之间可能没有必然关系,因为《左传》中有一个使用频率较高的“克”。“克”与“胜”在古书中常常互训,如《尔雅·释诂上》“胜,克也”、《玉篇》“克,胜也”、《诗经·大雅·桑柔》“为民不利,如云不克”、郑玄笺“克,胜也”、《经义述闻·公羊·胜乎皇门》“庄王伐郑胜乎皇门”、王引之引王念孙批注“胜,克也”。《左传》中“胜”的出现频率虽低,但是“克”的频率却很高(1)本文对这两个词频的统计仅围绕“胜利、战胜”义项展开,其余义项的例句均不在统计之内。。“胜”仅29例,“克”却有140例之多,“克”与“败”常常对举,如:

例1:是晋再克而楚再败也。(《左传·宣公十二年》)

例2:虽及灭国,灭不告败,胜不告克,不书于策。(《左传·隐公十一年》)

后来“克”的使用频率越来越低,“胜”逐渐占了上风。《国语》中“克”的频率已经略低于“胜”,“克”有46例,“胜”有49例。《战国策》中“胜”有186例之多,而“克”仅有7例。至西汉时期“克”已经极少使用了。至此,“胜”已全面取代了“克”。因此,“胜”与“克”是两个具有相对历时替换关系的同义词(2)“胜”与“克”所带宾语范围相当,都带表示国家、都城、人的宾语,如“胜国”“胜郑”“克齐”“克段”“胜其耦”等。有一点区别在于文献中有“克城”“克邑”而没有“胜城”“胜邑”的用例,承蒙浙江大学史文磊教授在“第四届汉语语法史青年论坛”指出这一点。,本文一并讨论。

(一)“胜、克”与“败、破”等具有相同的语义结构

杨荣祥指出“败、破、伤、灭、断”等结果自足动词具有[+自主性]、[+可控性]、[+终结]、[+外向性]等语义特征[2]11-17。这些特征也是“胜、克”所具有的。如:

例3:司空无骇入极,费庈父胜之。(《左传·隐公二年》)

例4:武王克商,迁九鼎于雒邑。(《左传·桓公二年》)

例5:吴之信越也,从而伐齐,既胜齐人于艾陵,还为越王禽于三江之浦。(《战国策·秦策四》)

例6:遂袭我高鱼。有大雨,自其窦入,介于其库,以登其城,克而取之。(《左传·襄公二十六年》)

例7:秦、楚胜魏,魏王之恐也见亡饴,必舍于秦,王何不倍秦而与魏王。(《战国策·魏策二》)

例8:吴军楚师于豫章,败之。遂围巢,克之,获楚公子繁。(《左传·定公二年》)

例3“费庈父胜之”,该事件中“胜”这一动作是“费庈父”主动发出并且是可以控制的,同理,例4“武王克商”事件的动作行为是由“武王”主动实施并控制的,可见“胜、克”具有[+自主性]与[+可控性]特征。例5“胜齐人”,动作实施以后就出现了结果“胜”,例6“克而取之”也是动作实施后就出现了结果“克”,可见“胜、克”具有[+终结]特征。例7“胜”的宾语“魏”是动作的受事,是“胜”动作施及的对象;例8“克”的宾语“之”回指“巢”,是“克”的受事。“胜、克”动作的发出必定针对一定的对象,必须要带宾语。因此,“胜、克”具有[+外向性]特征。如果“胜、克”不带宾语,则仅表示结果而不再表示动作,如:

例9:田忌三战三胜,邹忌以告公孙闬。(《战国策·齐策一》)

例10:顷间,言齐兵大胜,秦军大败。(《战国策·齐策一》)

仔细观察“胜、克”在以上不及物结构中表示的意义,皆表示结果而非动作。例9“三战三胜”,“战”表示动作,“胜”在这个句子里仅表示结果。例10“胜、克”与“败”对举,“败”表示结果而非动作,那么“胜、克”自然也表示结果。

如果说以上例句中主语均为人等有生命个体,对“胜、克”是否表示动作的理解存在某种不确定性;那么当主语为无生命的名词性成分时,该结构中的“胜、克”则无疑表示结果或状态。如:

例11:谗人以君侥幸,事若不克,君受其名,不可为也。(《左传·昭公二十五年》)

例12:事若克,季子虽至,不吾废也。(《左传·昭公二十七年》)

例13:今假王骄,不知兵权,不可与计,非诛之,事恐败。(《史记·陈涉世家》)

例14:纯《离》为牛,世乱谗胜,胜将适《离》,故曰其名曰牛。(《左传·昭公五年》)

例15:战克而王飨,吉孰大焉。(《左传·僖公二十五年》)

以上例句主语均是无生命的事物,不具有发出动作的能力。例14“胜”的主语“谗”不是一个有生命的物体,因此,不可能发出动作。例11—例15“战”“事”是无生命的名词性成分,不可能发出动作。在这些例句中“胜、克”只能表示结果或状态。

(二)“胜、克”与“败、破”等具有相同的句法语义结构

“胜、克”与“败、破”等都可以出现在三种类型句式中。

第一,施事主语句:NP1+V+NP2。

在该句式中,NP1的语义角色是施事,是动作的发出者,NP2的语义角色是受事,是动作的承受者,如:

例16:齐师克城而骄,其帅又贱,遇,必败之。(《左传·定公九年》)

例17:申生胜狄而反,谗言作于中。(《国语·晋语》)

例18:吴师败楚师于雍澨,秦师又败吴师。(《左传·定公五年》)

例19:吴人踵楚,而边人不备,遂灭巢及钟离而还。(《左传·昭公二十四年》)

例20:齐南破荆,中破宋,西服秦,北破燕。(《战国策·秦策一》)

例16“齐师克城”,“齐师”是施事,“城”是受事。例17“申生胜狄”,“申生”为施事,发出了动作“胜”,该动作施加于受事“狄”。例18“吴师败楚”,“吴师”是施事,发出动作施加于“楚”,“楚”为受事。余例类推。

第二,当事主语句:NP+V。

在该句式中,NP的语义角色不是施事,而是当事,“胜、克、破、败、灭”等表示的是当事所处的状态或结果。如:

例21:是晋再克而楚再败也。(《左传·宣公十二年》)

例22:此事克则为卿,不克则烹。(《左传·哀公十六年》)

例23:顷间,言齐兵大胜,秦军大败。(《战国策·齐策一》)

例21“晋再克”,“克”在该句中表达的是“胜利”的状态或结果,而至于“胜”的动作则不是说话人要表达的内容。例22“事克”,“克”在此只能表示状态或结果,不可能表示动作,因为“事”不是有生体,它无法主动地实施动作。余例类推。

杨作玲、杨荣祥也持有类似的观点,认为“秦军大败”中“秦军”是当事,“败”表示当事所处的状态[2]11-17[4]20。蒋绍愚认为X+灭、X+破等结构表示X的状态,其中的“灭、破”等突出状态,接近状态动词[3]1-28。上古汉语的结果自足动词在语义结构上与后世的动结式大致相当,刘凤樨研究指出“孩子哭醒了”“球迷喝醉了”“小朋友玩累了”等结构中的主语题元皆为主题(3)主题、当事、系事,这三个不同的术语,不同的学者偏好使用不同的术语,但是他们的内涵大致相当,都表示在状态的变化中的相关者。,并非施事[5]317-332。

第三,受事主语句:NP2(+可)+V。

该句式表达被动意义,NP2的语义角色为受事,V动作施加于NP2。如:

例24:秋,随及楚平。楚子将不许,斗伯比曰:“天去其疾矣,随未可克也。”(《左传·桓公八年》)

例25:公曰:“国胜君亡,非祸而何?”对曰:“国之有是多矣,何必不复。小国犹复,况大国乎?”(《左传·哀公元年》)

例26:君终无嫡子,其国可破也。(《史记·越王勾践世家》)

例27:故齐虽强国也,西劳于宋,南罢于楚,则齐军可败,而河间可取。(《战国策·燕策一》)

例28:其后必当大矣!晋庸可灭乎?(《史记·晋世家》)

例24“随未可克”的意思是“随还不可以被战胜”,“随”是“克”的受事,“克”表示施加于受事“随”的动作。例25“国胜君亡”,离开原文有歧义,《春秋左传注》对此的注解认为“楚国为吴国所胜,楚君逃亡”,据此“国胜”在原文的意思是“(楚)国被战胜”,“国”是受事,“胜”表示作用于“国”的动作并产生一个“胜利”的结果,只是该结果的承担者另有其人。例27“齐军可败”的意思是“齐军可以被打败”,该句中的“可败”只能理解为被动义,如果理解为“齐军可以失败”,则语义不顺,如蒲立本曾指出“‘可’的主语是动词的宾语(4)这一论断并非绝对的、毫无例外的。例外是有的,但很少。在《左传》中的例外是极少的,但是到《孟子》《战国策》等文献中例外则多起来。(或者说受事)”[6]25。余例类推。

由此可见“胜、克”与“败、破、灭”等具有相同的语义特征,能够进入相同的句式,因此,“胜、克”属于结果自足动词。

三、“胜、克”与“败、破”等动词的差异及成因分析

“胜、克”和“败、破”等具有相同的语义特征,可以进入相同的句式,然而“胜、克”与“败、破”等为何会有不同的句式变换格局呢?若从事件语义结构的深层次考虑,变换格局上的差异是由以下两个因素导致的。

(一)“胜、克”与“败、破”等动词结果义指向不同

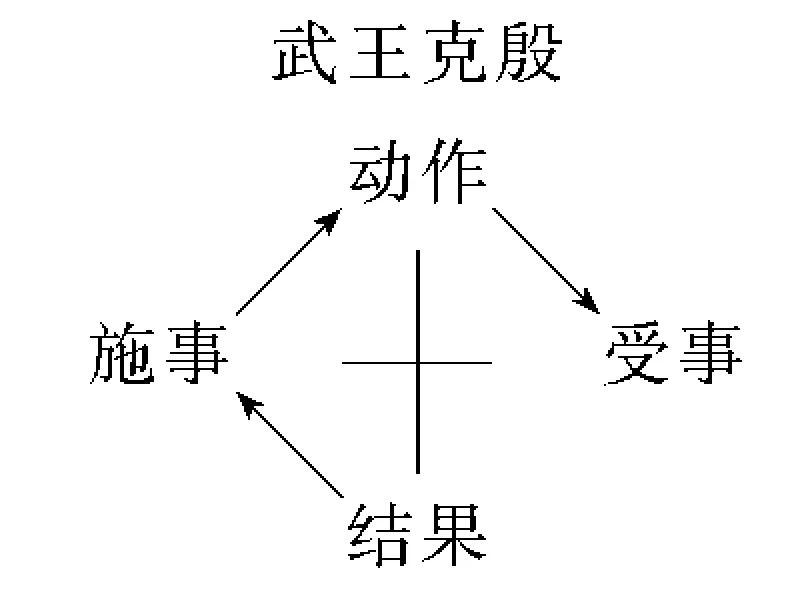

“胜、克”和“败、破”等动词的词义结构中都包含动作义与结果义,“胜、克”与“破、败”等动词都可以出现在施事主语句NP1+V+NP2句式中,其中NP1是施事,NP2是受事。但不同的是,NP1+胜/克+NP2句式中,NP1不仅是“胜、克”动作的施事,也是“胜、克”结果的承担者,NP2仅仅是“胜、克”动作的受事。NP1+败+NP2句式中,NP1仅是动作的施事,而NP2不仅是动作的受事也是结果的承担者。如:

例29:武王克商,迁九鼎于雒邑。(《左传·桓公二年》)

例30:弈者举棋不定,不胜其耦。(《左传·襄公二十五年》)

例31:吴师败楚师于雍澨,秦师又败吴师。(《左传·定公五年》)

例32:齐南破荆,中破宋,西服秦,北破燕。(《韩非子·初见秦第一》)

例33:昔智伯瑶攻范、中行氏,杀其君,灭其国。(《战国策·齐策五》)

例29“武王克商”,“武王”是动作的发出者,是施事,“商”是动作的受事,“克”的结果承担者是“武王”,结果的承担者指向动作的发出者,例30同理。例31“吴师败楚师”,“吴师”是动作的发出者,是施事,“楚师”是“败”这一动作的受事,同时也是“败”结果的承担者,结果的承担者指向动作的承受者,余例同理。“胜、克”与“破、败”等动词的不同事件语义结构可归纳为图1和图2。

图1 “胜、克”等的事件语义结构

图2 “败、破”等动词的事件语义结构

因此,“胜、克”与“败、破”等动词的差异在于结果义的指向不同。“败”的结果义指向的是动作的受事,而“胜、克”的结果义指向的是动作的施事。

(二)当事论元的位置倾向于占据主语位置

如果不凸显“胜、克”和“败、破”等的动作义,仅凸显其结果义,事件的语义结构关系为“某一客体承担了‘胜’或‘败’的结果”,那么该客体为当事角色。如“楚师败”“武王克”。

“楚师”和“武王”都是当事成分,“楚师”承担了“败”的结果,“武王”承担了“克”结果,在这两个句子里“楚师”和“武王”并不具有施事性,仅表示结果承担者。

事件语义结构中的结果义与当事角色映射到表层句法结构中,结果义占据谓词的位置,当事的论元位置理论上有两个选择:主语位置和宾语位置。即:NP+V或V+NP。实际语言中当事更倾向于占据主语位置,亢世勇、张晨统计了人教社中小学语文课本中各类语义角色和语义成分的映射规律,发现当事角色不论指人还是指物,均映射到主语位置,映射到宾语位置的却屈指可数[7]7-14。梅广也指出当事句一般都是不及物句[8]284,如:

例34:顷间,言齐兵大胜,秦军大败。(《战国策·齐策一》)

例35:公子买戍卫,楚人救卫,不克。(《左传·僖公二十八年》)

例36:此事克则为卿,不克则烹。(《左传·哀公十六年》)

例37:魏王遂尚遇秦信韩,广魏救赵,尺楚人遽于萆下,伐齐之事遂败。(《战国策·魏策一》)

“齐兵”“秦军”“事”“伐齐之事”均为当事,占据主语位置。

当事角色占据宾语位置的用例也有一些,但是较少,并且都是无生命力的当事成分。如:

例38:舍民数世,以求克事,不可必也。(《左传·昭公二十五年》)

例39:若之何其以病败君之大事也。(《左传·成公二年》)

例38“克事”中“事”是当事,“事”不是受事也不是施事,因为“事”是无生命的,其无法发出动作,也不具备承担“克”的结果的条件。“克事”意思是,在“事”这件事情上,取得了“克”的结果,因此,“事”是当事。“君之大事”也是当事,例39中“败”的受事是“君”,“君之大事”是“败”的当事。

“胜、克”的当事(5)这里的“当事”指有生命的名词性成分时,无生命的当事成分没有与之对应的施事身份或受事身份。与施事同指,“败”的当事与受事同指,当事映射到句法结构表层时,倾向于投射到主语位置,这就造成了表层结构上不及物句中“败”的主语和及物句中“败”的宾语同指,而“胜”在及物句中的主语和不及物句的主语同指。

进一步,为什么结果自足动词的当事倾向于映射到主语位置呢?陈平讨论过主语、宾语和语义角色的配位原则,认为充任主语和宾语的语义角色存在一个优先序列,如下所示[9]161-168:

主语:施事>系事(6)系事的定义陈文没有给出确切定义,但是举出了这样的例句:这事老张有办法。据此推论系事大体相当于状态中的某个关涉对象,和当事相当。>受事

宾语:受事>系事>施事

主语的优先语义角色为施事,宾语的优先语义角色为受事。在宾语位置上,“受事”的优先级高于“当事”,因此,“败楚”这样的句法序列,其语义配位的优先级为:

结果自足动词+受事>结果自足动词+当事>结果自足动词+施事

所以结果自足动词之后的宾语优先被解读为受事,宾语解读为受事不合常理时,才被解读为当事。如:

例40:舍民数世,以求克事,不可必也。(《左传·昭公二十五年》)

例41:若之何其以病败君之大事也。(《左传·成公二年》)

例42:其徒与华氏战于鬼阎,败子城。(《左传·昭公二十年》)

例43:遂败华氏于新里。(《左传·昭公二十一年》)

例40“克事”以及例41“败君之大事”,“事”“君之大事”只能理解为当事,因为“事”和“君之大事”不是动作“克”与“败”施及的对象,将其理解为受事是不合常理的。例42和例43中“子城”“华氏”则优先理解为受事,因为“子城”和“华氏”是动作可以施及的对象。所以,除非当事本身的词义特征能够消除歧义,否则当事语义角色不能映像到宾语位置。

不能映射到宾语位置的当事成分,则只能映射到主语位置。而且在主语位置上,当事和施事并不冲突。因为施事如果映射为主语论元,那么施事所发出的“胜、克、败”等动作必定施及某个对象,其构式也必然为:施事主语+V+受事。如:

例44:郑人大败戎师。(《左传·隐公九年》)

而当事则是状态或结果经历者,是客体,不具有主动性和控制性,无法发出动作施及某个对象,其构式必然为:当事主语+V。这样,在结构上当事和施事就区分开来了,如:

例45:即大王徐行,留下城邑,汉军车骑至,驰入梁楚之郊,事败矣。(《史记·吴王濞列传》)

例46:郑伯与战于竟,息师大败而还。(《左传·隐公十一年》)

以上例句中,主语都不具有主动性和控制性,无法发出动作,只能是结果状态的经历者,只能是当事。

四、结果自足动词的语义侧重及使役性

(一)结果自足动词的“结果义”优先于“动作义”

上古汉语结果自足动词的语义结构虽然包含动作和结果,但是“结果义”比“动作义”更突出,“结果义”是第一位的,是默认值,其不依赖于句法结构。在结果自足动词所能出现的句式中,其结果义都是凸显的。

在施事主语句中,结果自足动词的结果义和动作义均凸显。如:

例47:齐师克城而骄,其帅又贱,遇,必败之。(《左传·定公九年》)

例48:是王破燕而服赵也。(《战国策·燕策二》)

例47“克城”,“克”的动作义凸显,并且包含着结果,“齐师”发出动作并出现“克城”的结果。

在受事主语句中,动作义与结果义均凸显。如:

例49:晋未可灭而杀其君,只以成恶。(《左传·僖公十五年》)

例50:欲伐宋,杀其丈夫而囚其妇人。大宰嚭曰:“可胜也,而弗能居也。”乃归。(《左传·哀公十三年》)

例49“晋未可灭”的意思是“晋国还不能被消灭”。“晋”是“灭”的受事也是结果的承担者,结果义和动作义都得以凸显。例50“可胜”如果补出主语,则是“宋”,意思是“宋国可以被战胜,但是宋这个地方我们不能住。”

在当事主语句中,当事为客体,结果自足动词的动作并不凸显,只有结果义凸显出来。如:

例51:是以大国危,小国灭也。(《战国策·齐策五》)

例52:宋义乃谏项梁曰:“战胜而将骄卒惰者败。今卒少惰矣,秦兵日益,臣为君畏之。”(《史记·项羽本纪》)

“灭”“胜”在以上两个例句中表示的是结果而非动作。

因此,“动作义”的凸显依赖于特定的句法结构,只有在及物构式“NP1+V+NP2”和受事主语句“NP2(+可)+V”中,“动作义”才能够得以凸显,如“吴师败楚师”句中的“吴师”发出动作,出现了结果“败”。因此,在及物构式中动作义得以凸显,而结果义也没有被压制;而在当事主语句中,仅结果义得以凸显,动作义则受到压制。

此外结果自足动词的语义结构中,结果义是明确的,而动作义则是不明确的。换言之,造成“胜、克、败、破”等结果的具体动作是不确定的,造成结果的动作不是唯一的,如:

例53:闻陈王战败,不知其死生,楚安得不请而立王(《史记·陈涉世家》)

例54:兄弟甥舅,侵败王略,王命伐之,告事而已。(《左传·成公二年》)

例55:叶公攻败白公,白公自杀。(《史记·陈杞世家》)

例56:晋因齐乱,伐败齐于高唐去,报太行之役也。(《史记·晋世家》)

例57:故往见郭隗先生曰:“齐因孤国之乱,而袭破燕。”(《战国策·燕策一》)

例58:汉乃发巴蜀罪人尝击南越者八校尉击破之。(《史记·西南夷列传》)

例59:故时强,轻匈奴,及冒顿立,攻破月氏。(《史记·大宛列传》)

以上例句表明造成“败”这一结果的动作可以是“战”“侵”“攻”或“伐”,造成“破”这一结果的动作可以是“袭”“击”或“攻”。因此,对于结果自足动词而言,造成结果的动作是不确定的,但是结果却是明确的。

(二)“使役性”是结果自足动词词义的一部分

既然结果自足动词的结果义是无条件凸显的,动作义是有条件凸显的且不明确,那么这是否证明,结果自足动词的动作义不是动词本身具有的,而是构式赋予的呢?换句话说,这是否证明结果自足动词带宾语是使动用法呢?

杨荣祥认为“破、败”等动词带宾语不是使动用法[2]11-17,蒋绍愚指出“灭、败、破”等动词的词义中包含使因、致使和结果(状态变化),认为所谓的致使义不是句式的意义,而是词义本身所具有的[3]1-28。其语义构成是:

灭:[[X施行动作(武力攻击)致使[Y出现结果/状态(亡)]]

同理,“胜、克”的语义构成是:

胜、克:[[X施行动作(武力攻击)致使[X出现结果/状态(胜利)]]

结果自足动词本身包含动作和结果,动作发出后即导致结果的出现,因此,结果动词的词义中就蕴含着使役义。而且,前文提到结果自足动词可以用在受事主语句中,只有及物动词才能表示被动意义。结果自足动词可以在受事主语句中表示被动足以证明他们具有及物性,及物构式中的动作义是动词的语义结构中固有的,不是构式赋予的。因此,结果自足动词带宾语不是使动用法。

五、余论

杨荣祥提出上古汉语结果自足动词的概念[10]128-137,根据结果自足动词的语义特征,上古汉语结果自足动词不仅包括“破、败、灭、断”等,还包括“胜、克”。从句式变换上看,“胜、克”与“破、败”等的确存在很大差异;但是这种差异可以从语义结构以及语义角色的映射规则等方面进行解释。“胜、克”与“破、败、灭、断”等动词的区别在于动词语义结构中包含的结果义的指向不同,“胜、克”的结果义指向其动作的发出者,而“破、败”等动词的结果义指向动作的承受者,正是结果义指向的不同造成了不同的句式变换格局。

据此,结果自足动词内部应该分为两类,一类是“破、败、灭、断”等,其结果义与动作义指向不同的对象;一类是“胜、克”,其结果义和动作义指向同一对象。结果义和动作义指向两个不同对象的占多数,结果义和动作义指向同一对象的为少数。上古汉语的结果自足动词所表达的语义结构,到中古以后逐渐为分析性的连动结构或动结式所替代,如“战败、攻破、歼灭、打断、战胜”等。

结果义指向的不同导致结果自足动词内部出现差异,这种差异在后世产生的动结式中依然有所体现。现代汉语动结式可以根据结果义与动作义指向是否一致分为两类:一类是结果义和动作义指向不同的对象,如“打败、打断、杀死”等;另一类是结果义和动作义指向同一个对象,如“吃撑、吃饱、睡醒、累死”等。前一类动结式的动作由施事发出结果义指向受事,后一类动结式的动作由施事发出,结果义也指向施事,这一类动结式带宾语受到较多的限制。董秀芳从双音化的角度提出:“包含内在终结点的动词在双音化时倾向于选择动补式,词汇语义中所隐含的结果状态比较显著的单音动词倾向于在前面添加一个动词来构成动补式双音词。”[11]395其中包含内在终结点的动词就包括本文所研究的“结果自足动词”。后来产生的动结式与上古汉语结果自足动词在语义结构上具有相似性,从来源上看,“结果自足动词”是动结式的前身。徐通锵指出:“由于汉语编码方式的改变,汉语的单字音义结合的理据转化为单字线性组合的理据,因此,同样的概念,上古时期以单音字编码,中古以后转为双音字编码。”364-366结果自足动词与动结式是不同时期汉语对同一概念的两种不同的编码方式。对于上古汉语的结果自足动词,学界多称之为“作格动词”,因为这些动词在变换格局上与一般的及物动词相对立。如果专注于这些动词由于格局对立而造成的一些不同句法表现,而称之为作格动词,并且从语言类型学的视野展开研究是有价值的。但是如果从汉语语法系统性的角度来讲,将这些动词定义为“结果自足动词”则更合适。