从吐蕃佛经目录分类看汉藏文化交流

王黎

(乐山师范学院文学与新闻学院 四川乐山 614004)

吐蕃时期藏译佛经伴随着西域、汉地僧众的入藏,本土佛教著述和佛经翻译数量的逐渐增加,佛教徒们在传习佛教,使用佛典时因为不方便,便对佛典进行分类、整理、编纂目录,至此,佛经目录产生。由于佛典独特的内容和载体特征,在其发展过程中形成了独具一格的分类和编目体系。文章通过对唐代藏汉佛经目录分类的比较研究,探寻汉藏佛经目录分类结构中的异同,从产生相似和不同结构的成因出发,探讨吐蕃时期的广泛而多元的汉藏文化交流史。

一、吐蕃时期汉藏佛经目录分类结构比较

佛经文献的编目与分类是佛教传播发展到一定阶段的产物。吐蕃时期佛教发展经历了五个阶段:①松赞干布时期(7 世纪初—中叶),佛教正式传入,并得到赞普王室的支持;②赤德祖赞时期(7世纪中—8 世纪中),倡行佛教,导致第一次禁佛;③赤松德赞时期(8世纪中—末叶),佛教确立统治地位;④赤祖德赞时期(8世纪末—9世纪中叶),佛教呈现全面兴旺;⑤9 世纪中到朗达玛禁佛,佛教惨遭镇压,进入低谷时期。[1]在吐蕃佛教发展的历程中,藏文佛经目录的分类和编目起始于赤松德赞时期,完成于赤热巴巾时期,最终完成三大目录佛经的结集与编制。

赤松德赞时期的佛经翻译,主要是在创建桑耶寺和出现本土出家僧侣之后才开始的。当时在桑耶寺内建造了专门的译经院。其译经组织之严密,场面之宏大,在吐蕃译经史上史无前例。同时,赤松德赞邀请了108名外籍僧人到吐蕃译经,决心将佛教的经、论、续集和密决全部经论翻译成藏文,并为此动用了大量的人力和财力。赤松德赞组织人力将包括显宗、密宗在内的佛教典籍翻译成藏文,同时集中力量整理或编写译经目录。赤松德赞时期翻译的佛经,构筑了吐蕃佛典框架的主要部分。从“公认”的角度看,吐蕃佛教典籍的整理和目录编纂工作起始于赤松德赞时期,最终完成于赤祖德赞时期,而且是在结束厘订译经文风之后。因翻译的佛经分别收藏在丹噶官、青浦庙和旁塘无柱寺,后来这三处佛经编制成目录,即为《丹噶目录》《青浦目录》和《旁塘目录》。遗憾的是,三部目录中的《青浦目录》早已失散,没能保存下来,只有《丹噶目录》《旁塘目录》留存于世。因《丹噶目录》和《旁塘目录》的存在,我们可以了解到吐蕃时期的佛教经论概况。

在《丹噶目录》《旁塘目录》中我们可以看到吐蕃佛经目录分类的结构和特点,即大体将佛教文献分为佛语部、论疏部(相当与汉文大藏经的经律论),然后对经藏部分又按大乘经、小乘经、密乘经进行细分。其中佛语部和论疏部分类法与汉文大藏经经藏、律藏、论藏分类结构和经藏部分的五部次第法相似。为了说明这种“相似”,我们将唐代汉文佛经目录与吐蕃藏文佛经目录分类结构进行比较分析。

“九部经”“十二部经”“三藏”乃至加上“杂藏”等,都是产生于印度的佛经分类方法。佛教典籍传入中土后,其分类方法也跟着传入。但我国佛教学者在运用“三藏”分类法时,只是用它搭起一个大的“框架”,后根据对佛典教义理解的深入,在这个框架里面构建了许多细致、严密的门类。这在我国历代用来记载佛经的名称、卷帜、译撰者等有关内容的佛经目录(又称“众经目录”“一切经目录”、简称“经录”)中,有详尽的反映。

如唐开元十八年(730 年),智昇编撰的《开元释教录》(简称《开元录》),共20 卷,收入佛典2278部,7046卷。《开元释教录》前的佛经目录仅将目录分编到一级类目:大小乘,二级类目经律论这个层级,下面就没再细分。《开元释教录》集开元以前各家经录之大成,分类更加细致,类目层级更加详尽,其类目细到六级,特别是对二级类目经藏部分的大乘经、小乘经论部分设下级目录,依其派别剖析分类,使目录分类更加细化。

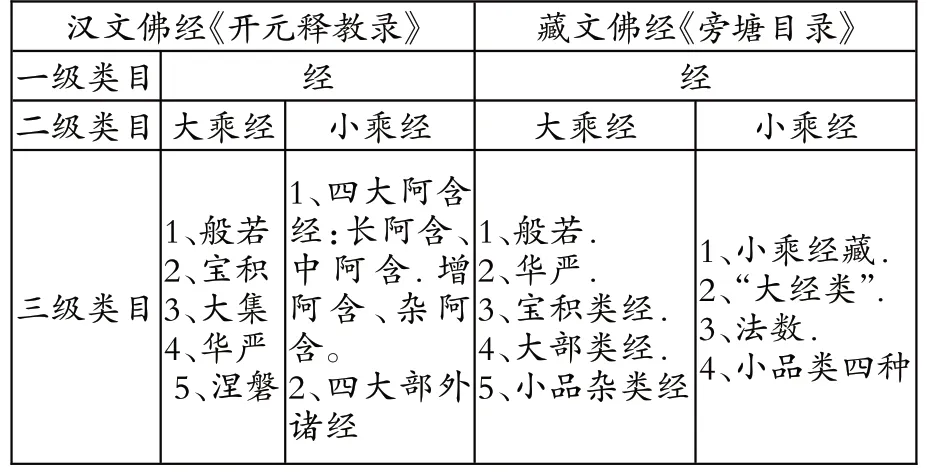

下面我们选取唐代《大唐内典录》《开元释教录》与吐蕃《丹噶目录》《旁塘目录》的分类结构进行比较。通过比较,说明吐蕃时期汉藏佛典目录分类结构的异同。(见表1)

表1 吐蕃时期汉藏文佛经目录分类结构比较表

续表1

下面具体分析四种目录的分类结构。

(一)汉文佛典目录《大唐内典录》《开元释教录》的结构

《大唐内典录》第一部分,为历代众经传译所从录1-5卷(后汉—唐初历代佛教经律论目录);第二部分为历代翻本单重人代存亡录卷6-7(卷6 为大乘经律论,卷7为小乘经律论);第三部分为历代众经分乘入藏录卷8,将入藏佛典按先三藏(内容、体裁标准)、后大小乘(派别标准),再按翻译次数分类;第四部分为历代众经举要转读录,一卷,即卷9。其余六部分,即为历代众经有目阙本录、历代道俗述作注解录、历代诸经支流陈化录、历代所出疑伪经论录、历代众经录目终始序、历代众经应感兴敬录,皆涵括于卷十。[2]

《开元释教录》其分类结构为先分大小乘,然后细分经律论,并将大乘经细分为般若经、宝积经、大集经、华严经、涅磐经;小乘经细分为长、中、增一、杂阿含诸经。律部分为大乘律、小乘律。其中,小乘律分为正律和律论。大乘论分为大乘释经论、大乘集义论。小乘论分有部身论、有部足论、毗婆要文派及余派三大部。最后将“圣贤集传”分为梵文翻译集传、汉地撰述集传两大部分。这种先分大小乘,再以经律论的分类方法成为后世汉文大藏经分类的标准格式。[3]梁启超在《佛家经录在中国目录学之位置》中认为:“《开元释教录》二十卷,大体依仿《内典录》,其特点则在经论分类之愈加精密”。[4-5]在《开元释教录》中显密经典混合排列,未作区分,这似乎与密教经典在当时的翻译占比有关。

(二)《丹噶目录》《旁塘目录》的分类结构

《丹噶目录》所收经论数量,各版本稍有增减,有715 种、724 种、734 种、738 种等多种版本,但重要典籍大体相同。[6]上述表1 中《丹噶目录》分15类,《旁塘目录》分23类①对于丹噶目录、旁塘目录的分类种数,各家不一,但大体一致。。《旁塘目录》是在《丹噶目录》基础上编纂的,故下级类目比《丹噶目录》细。②《旁塘目录》是在《丹噶目录》基础上编纂的,故分类比《丹噶目录》细,从中也能清楚二者的传承关系。参见徐丽华著.藏文古籍概览[M].北京:民族出版社,2013:61.

表1 中《丹噶目录》《旁塘目录》的分类总类目按佛语部、论疏部分类。其中对经藏部分按大、小、密乘经分类。大乘经分为般若、华严、宝积、大部类、小品杂类经。大乘论分为大乘经藏的注释、从汉文翻译的经藏释论、各种经藏的注释。小乘分为小乘经、小乘论。小乘经在《丹噶目录》中分为小乘经类,有正法念住经等大小39 种;论藏中有“集法句经”等7 种。在《旁塘目录》中分为小乘经藏、大经类、法数和小品类四种。

律藏部分单列,未分经论。在《丹噶目录》中分为根本说一切有部、毗奈耶经及其注释等31 种。在《旁塘目录》中分为戒律类19种。

论典部分细分较多,如大乘经的注释、般若十万颂大疏、赞颂、吉祥、祈愿文等杂类、各阿阇梨所著论典文字杂类、中观论典、唯识类论典、因明论典、赞普赤松德赞所作经典、从汉文译的解深密经大疏等及未翻译完的论典等。[7]吕澂先生对《丹噶目录》作过考证,认为《丹噶目录》大体经论混合而依据三藏(经、律、论)次第分为十七类,实为后来目录学家分类之权舆。[8]

二、吐蕃时期汉藏佛经分类异同分析

(一)汉藏佛经分类相似之处

1.依据佛经典籍本身的内容特征来进行归属分类

通过以上类目对比,我们发现汉藏佛经均依据经典本身的内容特征来进行归属分类。在乘、藏分类体系中,又根据各自对佛教教义和佛学流派及其思想的认知,细分了许多严密的下级类目。

《大唐内典录》依据佛经内容、体裁,按经、律、论明确类分目录。第一层次以“藏”为标准;第二层次以“乘”为标准;以“翻译次数”为第三层次标准;第四层次将卷本的多寡作为标准。

《开元释教录》依据佛教典籍自身折射的思想倾向和知识内容,分门别类地将其组织成一个具有逻辑关联的完整体系,并将相同思想内容的佛教典籍集中在一起,把内容、性质相近或相同的佛教典籍排列在相近的位置上。[9]

《丹噶目录》和《旁塘目录》在类目的第一层次总体上,按佛语部和论疏部两大类进行分类,具体讲就是由佛说经典、注疏经典、零散类(其它)三大类组成(相当于汉文佛教文献典籍的经、律、论三大部)。其中,佛语部包含了佛所宣说的训诫,大致相当于汉文佛经中的经、律及秘密藏等三部分。论疏部主要收录赞颂、经释、咒释、中观瑜伽论传记及藏族学者的重要撰述,大致相当于汉文佛经中的论集部、经疏部、律疏部、论疏部、史传部等部分。丹噶、旁塘目录虽然类目只有标题,没有标出序号,类目隶属关系不清晰,但大体上可看出分为佛语部和论疏部,并且可以清晰的分辨出佛典和吐蕃高僧大德的著述。所以,吐蕃佛经目录在第一层级类目中,大致按经、律、论对所收佛典进行了分类。即,第一层级按“藏”,第二层级按“乘”,第三层级将大乘经分为般若、华严、宝积、大部类经、小品杂类经。

因此,才让认为:“吐蕃时代的《大藏经》有其自身特点,最为显著的是没有将《大藏经》如12世纪以后编纂的那样,分为《甘珠尔》和《丹珠尔》两大部分,而是经论合编在一起。而这种编排方法,与当时的汉文《大藏经》的编排结构相类似,也许吐蕃编纂的《大藏经》受到了汉文佛典编排形式的影响。”[10]

2.大乘经部按照五部第次法分类

智昇根据中国佛教各宗派及其判教学说的发展,在《开元释教录》中创造性的在大乘经中设立了“般若”“宝积”“大集”“华严”“涅磐”等五大部,开创了五部第次分类法。《丹噶目录》大乘经部分,按般若、华严、大宝积经、经藏杂部、大经类、大乘经类(从汉文翻译的大乘经藏)分类。《旁塘目录》大乘经部分,按般若、华严、大宝积经、经藏类、圣般若菠萝蜜多大乘经零散部分类。这与《开元释教录》五部次第分类法大致相似,因此,清代乾隆年间,工布查布等著《汉地佛教史》指出,布顿目录中经藏部分般若、宝积、大集、华严、涅磐的五分法和次第,均系取法于汉文大藏经。[11]而布顿大师的《佛教史大宝藏论》,总体上依据了吐蕃早期的译经目录。

3.大类以显经为重的分类原则

唐代汉文佛经目录把密教与显教佛典混合排列,未加区分。《丹噶目录》和《旁塘目录》中,虽然部分密宗典籍单列,但密宗典籍占比很小,因此均遵循了以显经为重的分类原则。

4.分类层级均设置多级类目汉藏佛经目录经藏部分分类类目层级基本相似,均设置多级类目。(见表2)

表2 中虽然《开元释教录》中的小乘经的内容与《旁塘目录》不同,但两种目录的层级都延伸至三级类目及以下。徐丽华认为《旁塘目录》设置了多级类目,如大乘经设7级,密宗设4级等。[12]从这一点上说,汉藏佛典分类体例相似。

表2 《开元释教录》《旁塘目录》经藏类目比较

(二)汉藏佛经目录分类的差异

1.《开元释教录》与吐蕃佛经目录第一层次分类不同

《开元释教录》将派别作为类目的第一层次分类标准,内容体裁作为类目的第二层次分类标准,即,先按教派将佛典分为大、小乘,再依据内容和体裁将佛典按经、律、论进行分类。《丹噶目录》《旁塘目录》将佛经内容和体裁作为类目的第一层次分类标准,将教派作为类目的第二层次分类标准。

2.汉藏佛经目录显密分类的不同

从表1中可以看出,汉文佛经目录未明确区分显密佛典。吐蕃佛经目录初显显密分类思想,但单列的密宗佛典极少,一些后期藏传佛教的重要密典未能收录密典类,如藏传佛教后弘期视为密经之首的《正说圣妙吉祥名》中,密典未归入密乘类,而是归入了赞颂等杂类中。

三、汉藏佛经目录分类结构异同原因分析

(一)汉地佛教对吐蕃的影响是目录分类相似的基本因素

从史料记载可以得知,吐蕃本土的宗教为苯教,随着佛教从印度和汉地传入,才接受了外来佛教。佛教传入吐蕃后,经过了较长时间与苯教的碰撞与融合,逐渐占领了主导地位。而汉地佛教对吐蕃的影响从文成公主的入藏开始,以及后来金成公主的延续。从现存吐蕃时期所建佛寺以及大昭寺佛教艺术风格,可以清晰的观察到汉地佛教的影响印记。吕澂先生认为:“贞观十五年(641)文成公主入藏,带去佛像、佛经等,使汉地佛教深入藏地。”黄颢认为:“文成公主带到吐蕃的有两件佛教文物:一是释迦牟尼佛像,另是三百六十部佛经,其中释佛像即今日仍供于大昭寺者,是向为藏族人民最为崇拜的佛像。而三百六十部佛经的具体情况则已不可考,然而带去佛经应属可信”。[13]从《丹噶目录》中我们也可以看到,在所译六、七百佛经中,译自汉地的佛经有三十一种,从中也可窥见汉藏佛教文化的交流。汉地佛教对吐蕃最直接的影响是摩诃衍的禅宗思想。吐蕃时期摩诃衍的禅宗学说与印度佛教形成并驾齐驱之势,虽然后因政治原因,摩诃衍退出吐蕃,但其在吐蕃传播的禅宗学说对吐蕃产生了深远的影响,以至法国学者戴密微认为:“如果说唐朝对吐蕃的佛教寺院和教义的形成起过作用的话—假若我没有理解错的话,这种作用是如此不可忽视,以致整个藏传佛教界都永久地保持汉族最初影响的烙印”。[14-15]

从《旁塘目录》目录分类中我们也可以看到禅宗对吐蕃佛教的影响,这就是目录中收录了最全的禅宗典籍。因摩诃衍退出吐蕃,禅宗受到批判,后期的藏文《大藏经》基本上未收录禅宗著作,但吐蕃时期禅宗的影响是不容忽视的。因此,霍巍认为:“吐蕃时期的佛教思想绝非后来西藏佛教僧人所撰写的各种‘教法史’认定的那样都来自印度佛教,其中本土宗教苯教和汉地佛教中的禅宗都曾融入过大量养分,这一特点一直持续地影响到后来的藏传佛教各教派的哲学思想与修行仪轨,为西藏佛教打上了不可磨灭的烙印”。[16]

综上所述,汉地佛教既然是藏传佛教重要思想来源之一,那么对藏传佛教文化最直接表现形式的藏文佛经目录分类与汉文佛经目录分类相似或相近就不难解释了。因此,我们说汉地佛教对吐蕃的影响是目录相似的基本因素。

(二)汉文佛经目录分类思想的影响是分类相似的关键因素

通过梳理汉文佛经目录分类的发展轨迹,我们可以看到汉文佛经目录分类思想对藏文佛经目录分类的影响,这是汉藏佛教目录相似的关键因素。

写本时代的汉文大藏经佛经目录的编纂,形成于东晋,如《综理众经目录》(道安),《出三藏记集》(僧佑)《大隋众经目录》(法经)《历代三宝记》(费长房等)等佛经目录不断得到完善,到唐代《大唐内典录》(道宣)《开元释教录》(智昇)出现时,佛经目录的成就达到了顶峰。在这种发展过程中,我们清晰的看到包括判教在内的中国佛教的总体发展水平,印度佛藏的组织形式对中国传统目录学的影响。

其中,道安的《综理众经目录》标志着汉文大藏经目录的正式形成。《综理众经目录》传承了中国目录学的优秀传统,按年代顺序记录了佛经翻译人员和时间、地点。反映了大藏经形成早期,与中国传统思想文化背景的密切关系。率先把判教思想引入佛典整理的是佚名《众经别录》,该目录吸收了慧观“五时判教”的思想,设立了“大乘经录”“三乘通教录”“三乘中大乘录”“小乘经录”“大小乘不判”等类目来條别佛典。[17]《大隋众经目录》在整理和完善各代“众经目录”基础上形成了以乘、藏为纲的佛典文献分类体系。它收入佛典2257 部,5310 卷。对这2257部佛典的分类,细分为九录四十二分。这种层层分类法,条理清晰,使人一目了然。唐代道宣《大唐内典录》上承《历代三宝记》,设立了“入藏录”一目,流传深远。如敦煌遗书中保存了各种佛经目录,其中保存最多的是《大唐内典录》,到归义军初期,敦煌寺庙用于管理佛经的依据仍然是《大唐内典录》的入藏录。其目录分类结构以“藏”为第一层次标准,以“乘”为第二层次标准。第三层次安排了一译、异译、失译。把卷本的多寡作为第四层级标准。以上佛经目录从乘、藏、译人、卷本、子注、内容等各个方面,对大藏经的结构、分类进行了有益的探索。

智昇《开元释教录》纠正了过去多方位提出不同标准的做法,以佛经内容特征为分类方法,依据佛典所反映的思想倾向、知识内容分门别类组织了具有内在联系的分类体系,确立了汉文大藏经佛经目录的分类体系,取得了里程碑式的成就。此后,历代汉文《大藏经》皆沿其结构体系。《开元释教录》还创设了五部分类法,将大乘经设立成五大部,即般若经、宝积经、大集经、华严经、涅磐经,这种分类法与中国佛教派别和判教学说联系密切。在汉文大藏经形成初期,中国早期判教学说曾影响其佛典的分类,后对印度佛教认识的深入,汉文大藏经也曾按照印度佛典结构的理论进行组织结构,到《开元释教录》又将中国佛教判教理论融入体系,一定程度反映了中国佛教的发展水平。[18]《开元释教录》是唐代智昇在《大隋众经目录》的体例上对其分类法进行改制的结果,它的出现确立了汉文佛经目录的分类体系,代表了汉传佛典目录的最高水平,以后汉文大藏经均以此为标准进行编目分类。

从以上分析,我们看到吐蕃佛经以“藏”为第一层次标准,以“乘”为第二层次标准的分类结构与《大唐内典》一致。而大乘经中的部类分类法与《开元释教录》五部次第分类法基本一致,反映了吐蕃佛经目录一定程度上受到汉文大藏经佛经目录分类思想的影响。这是吐蕃时期汉藏佛经目录相似的关键因素,也是汉藏文化交融的见证。

(三)汉藏密教发展轨迹不同是目录分类异同的重要因素

在以上汉藏佛经目录分类中,均遵循了以大乘显经为重的分类原则,只是汉文佛经目录分类显密混合,藏文佛经目录将部分密典单列,但占比不大,反映了当时所译佛经多以佛说大乘经为主,显密发展不平衡的局面。这个局面一直到元以后,显密佛典体量上势均力敌,显密分类才平分秋色。①如公元13世纪80年代的汉藏对勘的佛教大藏经目录《至元法宝勘同总录》(简称《至元录》)。对勘以唐代智昇编撰的《开元释教录》为依据,以西蕃大教目录为对勘本。这次汉藏大藏经勘同分类是将已经汉藏对勘过的佛典,按经、律、论分卷,每类之中再分大乘、小乘二部分。在经藏中,又分显教大乘经和密教大乘经。《至元录》将显密平行分类,是因为密教自七、八世纪传到汉地后,善无畏、金刚智及北宋法贤、法天、施护等翻译了大量密教经典。到元代初年,因对帝师八思巴的崇敬,密教非常盛行。同时在对勘的过程中对汉文“大藏经”所缺密宗佛典,通过翻译藏文“大藏经”进行了补充,使密宗佛典更加丰富和完善。所以密教与显教佛典文献体量分庭抗礼。苏晋仁在《藏汉文化交流的历史车碑》中认为“《至元录》把密教经典与显教大乘经并列,是佛教目录的一大改革、也是分类法上一大进步”。

陀罗尼密教传入中原是东汉末年,经过几个世纪的流传,到唐代逐渐兴盛,并出现了大批持明密教。唐玄宗时期,善无畏和金刚智先后将新派密教带到了中原,并传授《大日经》《金刚顶经》两部密法。而金刚智弟子不空将显密作为一组对应的概念,明确大乘佛教和秘密佛教的称谓,使密宗最终成为唐代最重要的宗派之一。晚唐时,密宗遭受多方打击,其宗派几尽完全衰败。而密教在吐蕃佛教前弘期传入并流行,即七世纪中叶到九世纪中叶。吐蕃一开始是显教密教并行,八世纪赤松德赞时期,印度密教大师莲花生入藏,密教才真正在吐蕃流行。莲花生大师主要传播陀罗尼与持明密教。无垢友入藏,传播大圆满法与无上瑜伽密教。九世纪中叶,朗达玛灭佛,吐蕃佛教遭到空前打击,吐蕃与前弘期密教随之瓦解。这也是我们在旁塘目录分类中看到收录的密教典籍主要属短小的陀罗尼和持明密教类原因之一,因为,这两种密教是吐蕃时期最为流行的密教。

这种现象在敦煌地区汉藏文献存藏中表现得最为突出。公元781年,吐蕃占领敦煌,此后“时近百年”,经吐蕃经营,敦煌佛教及其密教大为发展。其间有大量的汉僧与藏族僧人一起从事译经、讲经、听经等佛事活动。这一切的佛事活动,促进了敦煌汉藏密教的发展。同时因汉藏密教发展不同轨迹,对佛经目录分类中的密教文献分类也产生了较大影响。

《旁塘目录》中对密典的分类与敦煌保存至今的汉藏文献基本一致,即保存的文献中既没有纯密经典,也没有晚期藏传密教的经典,说明纯密和晚期密教典籍在吐蕃占领时的敦煌不是十分流行。因此,在汉藏对译的经名和藏文佛经目录中没有体现出来。如前所述,唐开元时期三大士善无畏、金刚智、不空的先后入华,促使了中原密宗的形成,密宗经典也开始流行于中原。敦煌因被吐蕃占领,一时中断了与中原的连接和密教发展进程,没有进入汉传密教的密宗时期,而更多地保留了陀罗尼密教与持明密教的特色。反映了吐蕃占领敦煌时期,对敦煌密教典籍发展的影响。公元786-848年,敦煌被吐蕃统治,成了一个相对封闭的地域,与内地的交通虽然没有完全断绝,但也十分困难。此时敦煌的大藏经加入了一些吐蕃因素,如法成从藏文译出的一些经典,在内地大藏里是没有的。

赵晓星在《吐蕃时期敦煌密教经典的种类—中唐敦煌密教文献研究之三》中对敦煌文献P.2046(P.T.1257)资料进行了分析,得出结论是,这份汉藏对译的资料中收录了85 个佛经名录,其中密教典籍8 个,加上归入大乘经典但具有密典性质的《八吉祥神咒经》《密严经》《药师琉璃光如来本愿经》等佛典,有超出1∕10的密典。尽管如此,密典收录仍占比较少。汉文文献中也频繁出现了《药师经》《大灌顶经》两类密典,可见这两种密教经典在当时是非常流行的。布顿大师在《佛教史大宝藏论》中也记述了这些密典,说明这些密典汉藏译本均有所存藏,并在吐蕃和敦煌地区同时流行。同时流传于吐蕃时期敦煌的部分密典,如法成译本《金有陀罗尼经》《大乘无量寿经》和《诸星母陀罗尼经》在汉文文献中并没有提及,是因为当时敦煌寺庙多以《大唐内典录·入藏录》为佛经存藏分类的蓝本,其分类多依据《大唐内典录·入藏录》,而《大唐内典录》编撰时间早于吐蕃占领敦煌近100 年,汉文文献中未收入法成译本就不难解释。[19]这些都反映了汉藏密典在敦煌的传播,以及对佛教典籍分类的影响。从敦煌密教文献的分类来看,这一时期还有部分密典并未单列,而是归入大小乘经类。这些也对布顿大师的《佛教史大宝藏论》(主要依据吐蕃佛教目录)的分类有一定的影响。布顿大师在《佛教史大宝藏论》中没有将这些陀罗尼密典归入密教类,而是归入了“大乘诸经类”,反映了这部分密教经典在吐蕃早期是被列入了大乘经典,这与汉文大藏经是一致的。

综上所述,汉藏佛经目录分类的异同与其密典的发展轨迹,以及汉藏密教文化的交流密切相关。因此,霍巍认为:“由于唐代密教成为印度密教传入中土之后亚洲最大的中转站,经过在敦煌、西域等地的流布之后进一步传入吐蕃,也将原本纯为南亚文化产物的印度密教融合改宗成具有汉传密教色彩的藏地密教,在吐蕃更加发扬光大,源远流长。这也是藏传佛教与汉地宗教后来形成长期互动,汉地佛教成为藏传佛教重要思想来源的原因之一”。[20]

结语

吐蕃早期的藏文佛经目录分类,大多依据翻译形式、内容进行类分。随着佛教在吐蕃的发展,以及汉藏间佛教文化的深入交流,吐蕃高僧大德们对佛教教义认识进一步加深,佛经分类标准不断演变并趋于完善,至“丹噶”“旁塘”目录,其分类开始采用以“乘”“藏”为纲的分类方法。这种分类方法,不仅表现了与当时汉文佛经目录分类的异同,也体现了吐蕃时期佛教在自身的发展壮大中对佛教教义体系认识的深入。这种认识的深入体现了吐蕃时期汉藏文化的交融,为藏文佛经目录分类思想注入了多元文化元素。