西藏那塘寺藏菩提伽耶摩诃菩提寺模型与明代中外文化交流

李帅 霍巍

(四川大学考古文博学院 四川成都 610065)

那塘寺(亦写作纳塘寺)位于西藏日喀则市桑珠孜区曲美乡纳当村,为后藏著名的古寺。该寺由噶当派弟子董敦·罗追札巴创建于1153 年(宋绍兴二十三年,藏历第三绕迥之水鸡年),为噶当教典派的发源地,也是噶当派著名的律宗道场。那塘寺曾有西藏最早的一座印经院,在元代便已编辑出了藏文《大藏经》。明代时该寺仍有较大影响,其第十五任堪布曾被明廷敕封为国师。16 世纪以后那塘寺改宗格鲁派,曾获雍正皇帝赐名“普恩寺”。因其悠久的历史和重要的地位,那塘寺原收藏有许多重要的古代文物,包括经板、唐卡、诏敕和菩提伽耶摩诃菩提寺模型等[1]。据1936 年印度学者罗睺罗的调查,该寺原有木、石质的摩诃菩提寺院落模型各一组[2]。但到1959 年宿白先生等再调查时仅见一组模型,且石、木制品混合在一起,这次调查首次在石质寺门模型上观察到了“大明永乐年施”的细线刻文[3]。宿白先生曾专门就这组木、石质模型进行了研究,认为这组模型虽然制作于天竺,但据其上的“大明永乐年施”题刻,可知其应是由明廷赏赐给西藏地方[4]。宿白先生的研究不仅修正了罗睺罗关于那塘寺所藏摩诃菩提寺模型来源的部分误识,而且启发了我们进一步探讨西藏存在的这类模型及其所反映的相关历史信息。

一、菩提伽耶摩诃菩提寺的历史与地位

菩提伽耶(Bodhgayā),又名菩提道场、佛陀伽耶、摩诃菩提或金刚座,位于印度东北部比哈尔邦(Bihar)伽耶市(Gaya)南郊约七公里处,处在恒河支流尼连禅河的西岸。该地是佛陀释迦牟尼觉悟成佛之地,与蓝毗尼园、鹿野苑、舍卫城、僧伽施、王舍城、吠舍厘和拘尸那迦合称为“佛陀八大圣迹”,备受古今各国佛教徒的向往与尊崇。目前关于菩提伽耶早期的寺院建设与变迁情况仍不清晰,一般认为最早的宗教圣迹可能就是佛陀成道之处的菩提树,到印度孔雀王朝阿育王(Asoka,约前273~232 年在位)时期可能修建了一座露天神龛和环绕菩提树的围栏,之后的巽伽(Shunga)王朝继续开展了一些建设活动,包括在菩提树外加石质围栏。贵霜(Kushan)王朝时期对菩提伽耶的相关建筑做了进一步的扩建和修缮,这期间该地已经建起了寺庙和大塔,这被认为是摩诃菩提寺(Mahābodhi Temple)的前身。摩诃菩提寺在笈多(Gupta)王朝时期得到较快发展,表现之一便是摩诃菩提寺被建成了一座高大的砖砌塔状建筑[5]。

据玄奘的《大唐西域记》记载,他所见的摩诃菩提寺位于菩提树北门外,为“庭宇六院,观阁三层”,且外带垣墙的院落[6]。但这似乎与通常认为的摩诃菩提寺造型不符,故冯·施罗德将《大唐西域记》中提到的菩提树东侧之精舍视作摩诃菩提寺[7]。此说是否正确仍可再论,但至少说明在玄奘到达菩提伽耶时,该地点的建筑已颇具规模。在帕拉(Pāla)王朝和塞纳(Sena)王朝时期,摩诃菩提寺因得到皇家赞助而成为艺术生产与泛亚地区佛教的重要中心。到十二、十三世纪时,缅甸人至少对摩诃菩提寺进行了两次大规模的修复和翻新,使得该寺的部分建筑样式发生了明显变化[8],表现之一便是大菩提寺塔二层平台上的神龛门楣由矩形变为拱形,这也成为判断大菩提寺模型年代分野的一个重要标志[9]。随着十二世纪末突厥人的入侵,菩提伽耶的佛教活动逐渐减少,十三世纪末之后摩诃菩提寺逐渐被废弃,直到18 世纪才恢复增建和翻修[10]。19世纪下半叶,在印度考古局局长康宁汉爵士的主导下,对菩提伽耶遗址进行了大规模的考古清理和修复工作,出土了不少文物,其中包括一件小型的石质摩诃菩提寺模型[11]。此次修复也基本奠定了摩诃菩提寺当前的格局和景况。

菩提伽耶在佛教中的特殊地位,使得其成为中国历代佛教徒赴印朝圣的重要目的地之一。据文献记载,我国东晋高僧法显于公元5世纪赴印度求法,其间曾赴菩提伽耶瞻仰圣迹[12]。唐代是中印交流的繁荣时期,这一阶段有很多官方使节和僧人远赴印度出使或求法,其中不少人在天竺期间曾到访过菩提伽耶。据《新唐书》记载,“高宗又遣王玄策至其国摩珂菩提祠立碑焉”[13]。前述玄奘亦曾亲赴菩提伽耶朝拜,并对摩诃菩提寺做了比较详细的记叙[14]。1881 年在摩诃菩提寺的考古发掘中曾出土了五通五代和北宋时期的汉文碑刻[15],这说明五代、北宋时期仍不断有中国僧人赴菩提伽耶朝圣并立碑纪念。

从吐蕃时期开始,佛教已经影响西藏并逐渐成为西藏最主要的宗教信仰,在这样的背景下,西藏的佛教徒也同样对作为佛教圣地的菩提伽耶充满了向往和崇敬。藏文献中将菩提伽耶称为“金刚座”(rdo rje gdan),至少在十二世纪时已经有藏文对其进行介绍[16];同时也不断有西藏僧人赴印度朝拜菩提伽耶,如邬坚巴[17]、巴哩·仁钦札巴[18]和恰译师曲吉贝[19]等。菩提伽耶也曾出土过一些藏文碑刻[20],应该是西藏僧人在该地朝圣时留下的。上述材料表明,菩提伽耶作为佛陀的圣迹,在中国古代汉、藏佛教信徒的精神信仰世界中均占有非常重要和神圣的地位。

二、西藏发现的摩诃菩提寺(院落)模型

与佛陀足迹和瑞像等一样,菩提伽耶的摩诃菩提寺在一定程度上也是佛陀圣迹的象征,具有特殊的宗教意义。出于对佛成道圣地的敬仰,至迟从11 世纪开始,就已经出现了仿制菩提伽耶的主要建筑摩诃菩提寺或其所在院落的模型。这类模型不仅数量多,而且流布广泛,在印度、尼泊尔、阿富汗、缅甸、泰国以及中国西藏等地都有发现(见图1)[21]。这些模型备受佛教信徒的珍视,被供奉于佛堂之中。目前国内外刊布的摩诃菩提寺(院落)模型已有二十余件,主要收藏在印度、缅甸、英国、美国以及中国西藏等地的博物馆或寺院之中,已有不少学者曾对其进行了研究,其中代表性成果有约翰·盖伊的《摩珂菩提寺:印度佛教朝圣的纪念品》)[22]、冯·施罗德的《寺庙和佛塔模型》[23],以及尼尔斯·古肖的《菩提迦耶摩诃菩提寺模型》[24]等。既往研究主要涉及这些模型的特点、风格、产地、年代、功能及影响等方面的内容,大致廓清了此类模型的一些基本情况,但仍然有不少问题有待探索。

图1 国外收藏的部分石质菩提伽耶摩诃菩提寺模型①1.洛杉矶艺术博物馆藏2.大英博物馆藏3.尼泊尔帕坦私人收藏4.波士顿美术博物馆藏5.摩罗亨考古部藏(缅甸若开邦摩罗亨出土)6.摩罗亨考古部藏(缅甸若开邦摩罗亨出土)7.维多利亚和阿尔伯特博物馆藏8.伦敦A.Biancardi藏9.摩罗亨考古部藏(缅甸若开邦摩罗亨出土)10.大英博物馆藏(印度菩提伽耶出土)11.印度伽耶区特图亚北部的帕塔卡蒂山出土(1采自AMICA Library官网:http:∕∕182.150.59.104:8888∕http∕77726476706e69737468656265737421f1fa489f267e6c5168018d be8d583030e051eca154∕luna∕servlet∕detail∕AMICO~1~1~74362~ 102989;2 采自大英博物馆官网:https:∕∕www.britishmuseum.org∕collection∕object∕A_1922-1215-7;3、5~11.采自John Guy,The Mahābodhi temple:pilgrim souvenirs of Buddhist India,fig.24、29、30、1、8、28、32、18;4 采自波士顿美术博物馆官网:https:∕∕collections.mfa.org∕objects∕20142∕model-of-the-mahabodhi-temple?ctx=fe6069b3-86d1-4e12-a70c-069a46c21112&idx=0)

根据形制的不同,可将目前所见的摩诃菩提寺模型分为两类,一类是摩诃菩提寺院落模型,仅见于西藏那塘寺所藏;另一类是摩诃菩提寺单体模型,数量较多。这些模型的材质以木、石为主,金属质较少且年代整体偏晚。在制作工艺上,既有整体雕刻,也有组合拼接。其中石质模型的年代普遍较早,集中于公元11—12世纪,产地主要在东北印度或缅甸地区[25]。木质模型早、晚均有,除来自于南亚地区外,中国内地亦有制作。上述这些模型并非完全遵循菩提伽耶摩诃菩提寺的原状[26],而是做了很多调整和改变,这说明大部分模型应该是宗教化的纪念品,更具象征意义。因此,有学者认为南亚地区制作这些模型的目的一是作为来菩提伽耶朝圣者的纪念品,可以携带回去供那些不能亲自前来朝拜的信徒共享;二是作为佛教修行、增加功德的礼拜对象,或可作为护身符随身携带[27]。

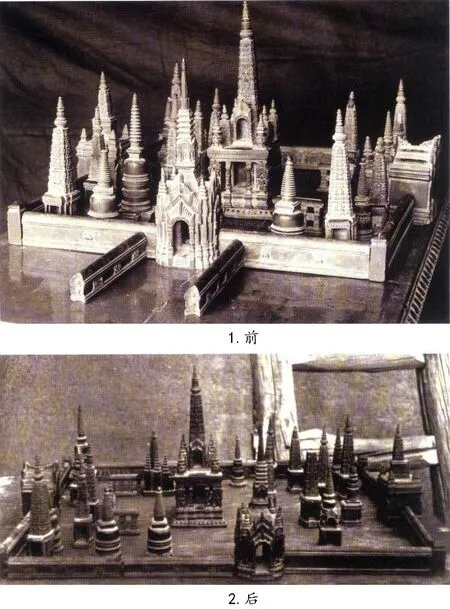

目前中国境内发现的摩诃菩提寺(院落)模型数量最多,均位于西藏地区,共13件∕组,其中布达拉宫10 件、那塘寺2 组、朗色林庄园1 件。根据整体形态的不同,可将这13 件∕组模型分为二类,第一类为院落式,第二类为单体式。②部分单体式模型可能原属于院落式模型的一部分,但因脱离原生背景而具体情况不详。院落式模型共2组,分别为石质和木质,仅见于那塘寺。③这两组模型的实物现已下落不明,目前仅能见到以前拍摄的模型照片。据印度学者罗睺罗1936 年调查所见,那塘寺所藏的这2组木、石模型应自成一套。其中石质模型保存得不太好,承接模型的底板已丢失,但存全寺围墙、三座大门、主殿、部分栏杆以及许多的小型佛殿和佛塔等构件(见图2)[28]。当时所见仅主殿和三座大门的位置比较明确,其他建筑物的位置已经混乱。据罗睺罗观察,这组模型系用产自菩提伽耶地方的黑色石料雕刻而成,在三座大门“上面刻有藏文字”,年代为12世纪[29]。1959年宿白先生等赴那塘寺调查,当时仅见到一组模型,且石、木制品混合在一起,其中石质多于木质,木质与石质个体完全相同者少。其中寺门、塔、殿等个体共二十一件,以及带有角楼的方形围墙一圈。经观察,在石质主要寺门和一段围墙模型上识别出了“大明永乐年施”的细线刻文[30],这应该就是罗睺罗在石质模型的三座大门上见到的“藏文”,实际应该是汉字。然而不知何故,国外学者在论及那塘寺的摩诃菩提寺院落模型时,都误将刻有“大明永乐年施”的模型认为是那组木质模型[31],这影响了他们对这2组模型来源的判断。基于石料和风格,国内外学者都一致同意这组石质摩诃菩提寺院落模型制作于南亚,具体可能是12 世纪左右产自东北印度或缅甸地区[32]。但事实上依据石质模型上的汉文题刻可知,其并非直接从南亚传入西藏,而是通过明廷赏赐的途径间接输入西藏。

图2 罗睺罗拍摄的那塘寺藏石质摩诃菩提寺院落模型①采自Ulrich von Schroeder:Buddhist Sculptures in Tibet vol.I“India&Nepal”,p.325,figs.Ⅳ-3.

那塘寺所藏的另一组木质摩诃菩提寺院落模型在1936 年罗睺罗调查时仍保存很好,被认为是“仿照石制模型而制成的”,包括方形围墙、大门、主殿及众多的佛塔和佛殿等(见图3)[33]。与石质模型一样,这组木质模型的部分构件也曾散失,至1959年宿白先生等调查时仅见部分构件,并与石质模型混杂在一起[34]。据宿先生绘制的示意图判断,他所见的模型可能接近《西藏佛教艺术》一书中公布的样态(见图4)[35]。根据罗睺罗1936 年拍摄的照片可知,石质和木质两组模型在造型和风格上整体接近,应该如罗睺罗所言是木质模仿石质。关于这组木质摩诃菩提寺院落模型的来源,西藏学者根敦群培曾在《印度诸圣地旅游纪实》中提道,“从汉地迎请来的遵照钦·南卡札巴所吩咐用檀香木制作的金刚座圣地布局图一座”[36]。钦·南卡札巴为纳塘寺第七任堪布,圆寂于元代至元二十五年(1288年)[37],此时这组石质模型还未传入西藏,故此说显然不足为凭,但他的意见或许暗示这组木质模型可能来自内地。据冯·施罗德研究,那塘寺这组木质摩诃菩提寺院落模型融入了汉地的装饰元素[38],特别是塔基座部分的花卉装饰图案具有汉式风格[39]。通过对罗睺罗所拍照片的观察,还可以看到这组木质院落模型中的摩诃菩提寺组件之下部台基及东立面上的图像和样式与布达拉宫藏15世纪由内地制作的木质摩诃菩提寺有诸多相似之处(见图7-1),因此不排除那塘寺的这组木质院落模型由内地制作,而后传入西藏的可能。鉴于木质模型是对石质模型的仿制,所以推测这组木质模型的制作年代亦应该在石质模型传入中国之后、输入西藏之前,很可能为明永乐时期。如果上述推断无误,那么那塘寺原藏的这两组木、石质摩诃菩提寺院落模型可能都与明代内地有关,或许都直接来自明廷的赏赐。

图3 罗睺罗拍摄的那塘寺藏木质摩诃菩提寺院落模型②采自Ulrich von Schroeder:Buddhist Sculptures in Tibet vol.I“India&Nepal”,p.327,figs.Ⅳ-4&5.

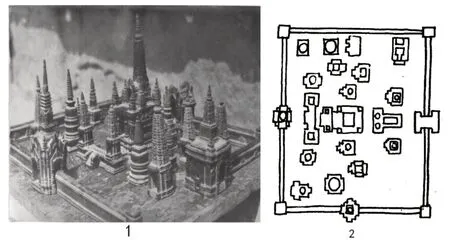

图4 那塘寺藏木、石质菩提伽耶摩诃菩提寺院落模型及示意图③1采自刘艺斯编:《西藏佛教艺术》,图11;2采自宿白:《西藏日喀则市那塘寺调查》,《藏传佛教寺院考古》,第124页,图4-6。

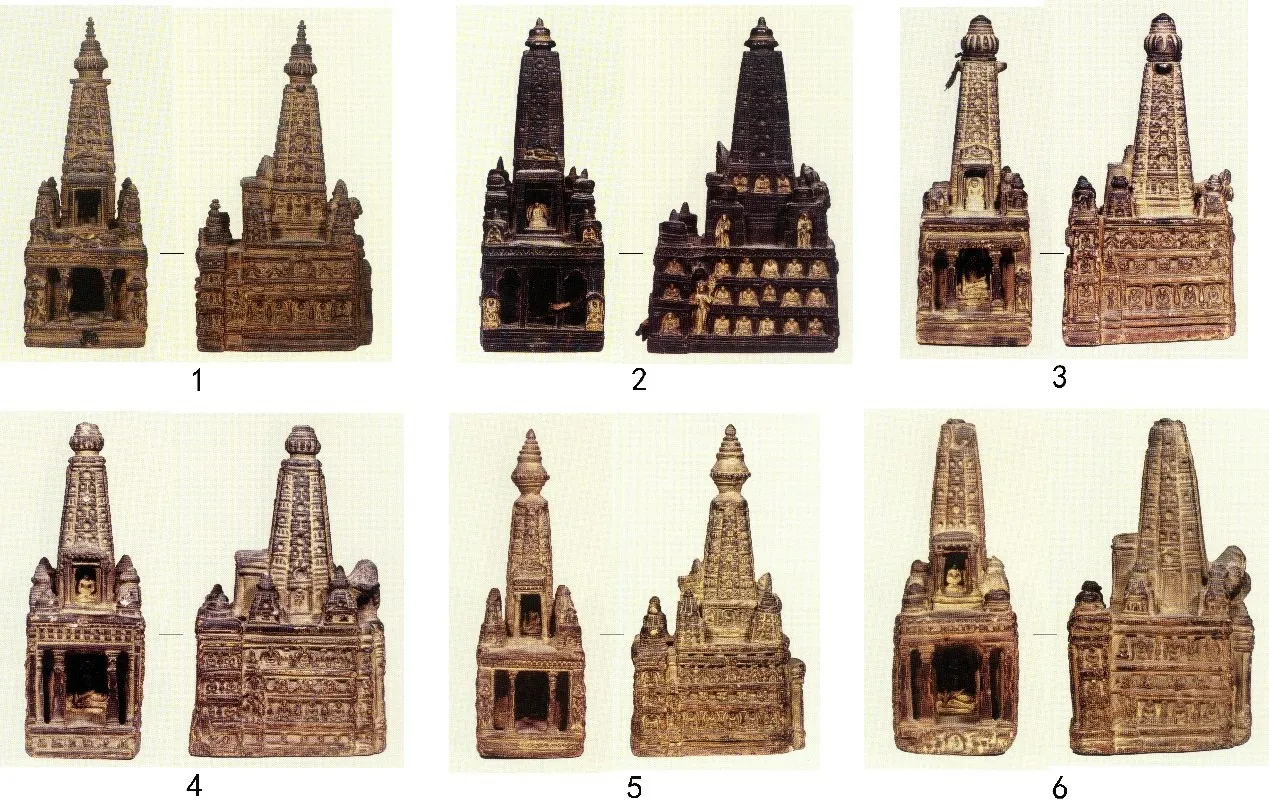

第二类单体式模型主要表现的是摩诃菩提寺,共11件,包括石质和木质,分别收藏在拉萨布达拉宫和山南市扎囊县的朗色林庄园。朗色林庄园的这件小型石质建筑模型具体造型不详,仅言其与那塘寺带“大明永乐年施”的石雕建筑模型一样,或为后者组合中的一件[40]。布达拉宫保存的10 件摩诃菩提寺模型大小不一,不同个体之间存在造型差异。10件中有7件为小型单件雕刻模型,包括6件石质和1件木质,除1件石质模型高24.6厘米外,其余各模型的高度均在20厘米以下。这些小型模型雕刻得不够精细,从风格和样式来看应该都是11世纪左右南亚地方制作的,可能系西藏赴印度菩提伽耶的朝圣者携回(见图5)[41]。布达拉宫收藏的另外3件为组装式单体模型,均为木质,雕刻较精细,体量较大,高度在45~49厘米之间[42]。基于特征和风格判断,其中2件木质模型的年代当为11世纪左右,制作于东北印度或缅甸(见图6)[43]。另1 件木质模型的年代略晚,根据其上的装饰图案、佛像特征以及东立面入口处门廊上方所采用的独立殿堂样式,可以推断这件模型的年代约为15 世纪,应由明代北京雕造,而后通过赏赐途径传入西藏(见图7)[44]。

图5 布达拉宫藏木、石质菩提伽耶摩诃菩提寺模型①1-6 采自Ulrich von Schroeder:Buddhist Sculptures in Tibet vol 一书:1 采自pp.346-347,fig.113-A、113-C;2 采自pp.346-347,fig.113-D、113-F;3采自pp.348-349,fig.114-A、114-C;4采自pp.348-349,fig.114-D、114-F;5采自pp.350-351,fig.115-A、115-C;6采自pp.350-351,fig.115-D、115-F

图6 布达拉宫藏木质菩提伽耶摩诃菩提寺模型②1、2 采自Ulrich von Schroeder:Buddhist Sculptures in Tibet vol 一书:1 采自pp.329、331,fig.111-A、111-B;2 采自p.358,fig.117-B、117-C

图7 布达拉宫藏明代内地制作的木质摩诃菩提寺模型③1-4采自Ulrich von Schroeder:Buddhist Sculptures in Tibet vol 一书:1采自p.339,fig.112B;3采自p.341,fig.112F;3采自p.343,fig.112D;4采自p.345,fig.112H

三、明廷赏赐西藏的摩诃菩提寺(院落)模型之渊源

通过上文的梳理,我们可以看到西藏发现的摩诃菩提寺(院落)模型之来源途径至少有两条:一是直接从南亚地区获得;二是通过中原内地间接输入。据现有材料显示,在永乐前期已经有摩诃菩提寺(院落)模型通过内地传入西藏,这些模型的来源虽有不同,但却有共同的历史背景。

那塘寺原藏的石质摩诃菩提寺院落模型的“形制、工艺纯属印度风格”[45],应制作于12世纪的东北印度或缅甸[46],但因其上有“与那些镌刻在青铜塑像上的题记相同”的“大明永乐年施”汉文款识[47],所以这组模型是从南亚传入中国之后,再加刻上永乐施款的这一判断,当无多大问题。结合那塘寺所藏永乐十七年(1419 年)、永乐二十一年(1423 年)明廷颁给那塘寺(诏敕中写为那哩当寺)第十五任堪布妙悟普济国师竹巴失剌的诏敕来看,这组模型很可能是明朝赏赐给该寺的物品[48]。关于这组石质摩诃菩提寺院落模型传入中国的方式,宿白先生认为因菩提伽耶在当时的榜葛剌境内,故可能是通过明朝与榜葛剌之间的交往而传入到中土的[49]。

据文献记载,菩提伽耶在明初时应位于榜葛剌之西的沼纳朴儿境内。据《续文献通考》卷二三七《四裔考西夷》记载,沼纳朴儿“在榜葛迤西,古天竺国也。在印度之中,又名金刚宝座国,乃释迦得道之所。皇明永乐中遣使诏谕,国王一不剌金遣人来朝贡”[50]。费信所著的《星槎胜览》中也提到:“自苏门答剌顺风二十昼夜可至其国,即西印度之地。西通金刚宝座国,曰诏纳福儿,乃释迦得道之所。”[51]又据《明太宗实录》记载,永乐十八年(1420 年)九月乙亥,“遣中官侯显等使沼纳朴儿国,时榜葛剌国王言,沼纳朴儿国王亦不剌金数以兵桡其境,故遣显等赍敕谕之,俾相辑睦,各保境土,因赐之彩币,并赐所过金刚宝座之地酋长彩币。”[52]据此可知,菩提伽耶在沼纳朴儿境内,明朝使者侯显等曾亲至其地,其国亦曾遣使来明朝朝贡,因此有理由推测这组模型可能是通过上述途径传入中国。此外,从风格来看,那塘寺的这组石质摩诃菩提寺院落模型还可能由缅甸制作[53],故也不排除其是通过明朝与缅甸的交往中获得。虽然这组石质模型传入中国的具体细节已无从考证,但据其上的“大明永乐年施”款可以确定,它应与明朝永乐皇帝相关,在这样的背景之下,最大的可能性是通过南亚国家的朝贡者或者明朝派往南亚活动的郑和、侯显等使者带到中国,并敬献给明朝皇帝。

明廷不仅赐给西藏来自南亚的摩诃菩提寺院落模型,而且还可能制作了木质摩诃菩提寺模型来赏赐西藏。西藏博物馆收藏有一件永乐十一年(1413 年)明成祖给大宝法王得银协巴的致书,这件致书由内官侯显赴藏送达,用汉、藏文墨书于黄麻纸上,包含的信息非常丰富。首先,明成祖介绍了他于宫廷中所见与释迦牟尼相关的祥瑞现象,并据此制作了黄金佛像;随后讲述了他派郑和下西洋到南印度锡兰山迎取“佛牙”所经历的战事和困难,最终成功将“佛牙”礼请至中国之事。这件致书最后还提到明成祖“命工庄严旃檀金刚宝座,以贮佛牙于皇城内,式修供养,利益有情,祈福民庶,作无量功德”,并“遣内官侯显等致所铸黄金佛像于如来”。[54]这封致书中有两个重要的讯息值得注意:一是明成祖于宫廷中见到了菩提宝树和释迦牟尼佛像等瑞祥;二是制作旃檀金刚宝座来盛放佛牙并进行供养。上述两点都可以与佛陀开悟之地菩提伽耶形成联系,其中还特别提到明成祖命工匠“制作旃檀金刚宝座”。这里的旃檀金刚宝座可能就是一种木质的摩诃菩提寺模型,其蓝本或许也来自南亚。北京五塔寺有一座金刚宝座塔,据《明宪宗御制真觉寺金刚宝座记略》记载,这是根据西域梵僧“班迪达大国师”向永乐皇帝所贡的“金刚宝座之式”修建的[55]。这位梵僧即印度大班智达、摩诃菩提寺寺主室利沙(梵名音译为“实哩沙哩卜得哆”),其于永乐十二年(1414年)到达北京,受到了明廷的优待并被封为大善大国师[56]。因其曾任摩诃菩提寺寺主,故其所贡的“金刚宝座之式”当具有特殊意义,可能被明廷作为制作摩诃菩提寺模型的蓝本。由此看来,明廷赏赐西藏的摩诃菩提寺(院落)模型或直接来自南亚,或按照来自南亚的模型或蓝本仿制。

小结

西藏在吐蕃时期已经接受了佛教的影响,甚至在几经波折之后成为佛教最为发达和兴盛的区域之一。明朝在经略西藏过程中,已经注意到西藏的社会状况以及宗教在西藏的地位和影响,明代早期的统治者在制定和推行经营西藏的策略时,非常重视宗教手段的利用,如召请藏传佛教宗教首领赴京、广封藏僧和制作各类宗教物品用来赏赐西藏寺院和僧人等。据现存的明代文物显示,明廷用于赏赐西藏的宗教类物品主要有佛像、唐卡、法器、经书、贡具和贡物等,其中象征佛陀悟道成佛圣迹的摩诃菩提寺(院落)模型,应是其中重要的一类供养类法器。明廷赏赐这类法器给西藏寺庙或人员,是积极利用佛教文化,从信仰和心理层面来引导西藏僧众对明朝的认同和归属,是为明朝经略西藏的政治大局服务的重要举措之一。

明朝用来赏赐西藏的摩诃菩提寺(院落)模型之渊源与南亚密切相关,这既是明廷与南亚之间文化交流和政治互动的结果,也是明廷利用南亚佛教文化因素经略西藏的策略体现。这些由明代内地输入西藏的菩提伽耶(院落)模型无论是来自域外还是汉地制作,在进入西藏之前都先被加上了一些内地汉文化的印记,如石质模型上的“大明永乐年施”款识,木质模型上汉地风格的装饰图案、建筑样式和花卉纹样等。由此说明,此类模型虽然原是象征南亚佛教圣地的宗教物品,但却已经被赋予了新的文化意涵,成为明朝为经略西藏、团结西藏僧侣而特别加以渲染的一种宗教赏赐品,其背后所蕴藏的深刻的政治含义不容低估。