浅谈如何借助课堂说理手段提升小学生数学思维品质

金琦

摘 要:语言是思维的载体,更是思维的外在体现。对于小学数学教学,教师可以灵活地运用说理手段,通过转变课堂教学观念、营造良好课堂氛围、丰富课堂说理方式、设计多种说理环节等有效教学策略,提升学生的数学思维品质,培养学生的数学核心素养。

关键词:说理手段;思维品质;核心素养

语言是思维的载体,更是思维的外在体现。可以说语言与思维之间存在密切的联系,通过对学生的语言锤炼,能够进一步促进学生的思维发展。新课标中明确提出对学生的思维能力培养,以此来增强学生的综合素质。因此,对于小学数学教学,教师可以灵活地运用说理手段,引导学生借助语言的表达,对数学知识的内部规律、外在联系展开说理训练,这样既能及时纠正学生的思维缺陷,还有利于帮助学生更加深层次的掌握数学知识,从而促进学生的数学素养与综合能力的全面提升。

一、 当前小学生数学课堂说理的现状

在当前的小学数学教学中,教师对传统的教学模式比较习惯,在课堂上,更倾向于用“教师讲、学生听”的方式进行知识的传授。“满堂灌”的现象还是比较严重的,教师说得太多,学生说得少,动得少,忽略了学生在学习中的主体地位。教师在备课时重预设,轻生成,学生“牵得紧”现象还是比较多,忽视对学生的思维能力培养。为了提升学生的数学考试成绩,经常以题海战术来加强对学生的训练,虽然能够起到一定的效果,帮助学生对相关数学知识形成记忆,但这种记忆却是短时的,往往过一段时间学生便会忘记。究其原因在于学生的思维受到阻碍,只是机械性地背记数学公式、定理及概念等,并没有深度学习理解,从而在很大程度上影响学生的数学能力与思维能力的发展。

虽然课改后提高对学生获取知识的思维过程的重视,教师在课堂上开始观察学生的动手操作过程,或者从学生的作业之中分析其解题思路,去着手了解学生的思维过程。但是仍然习惯性以直接、常用的方式,从学生回答的问题语言表述之中,去掌握学生的思维过程。可是如若将一组需要写出思维过程的习题,让没有经过说理训练的学生进行解答,学生的语言表达通常为以下几种情况:

(一)回答问题以个别字、词为主

根據出示的问题,学生会用“先加”这个数,再用“乘法”计算等简单的字词,去表示解决数学问题的计算方法进行回答。这足以说明学生对问题的数量关系,缺乏深入的思考与分析,而只是胡乱地猜测其算法,通常这一类学生本身学习数学就存在一定的难度。

(二)话语啰嗦

在学生回答问题过程中,将一些与问题有关、无关的话全部表述出来。这样啰啰嗦嗦的话语,很多时候学生对数学的概念掌握不足,无法将脑海中储存的知识进行整理、归纳与运用。每当遇到数学问题时,难以准确地提取相关的信息与知识,从而导致学生不能决定采取哪种策略解决问题。

(三)条理紊乱

通常情况下,当学生在用语言表达解决数学问题时,一些学生能够大体地叙述解题的思路、方法,可以准确地计算出问题的答案,但是学生的条理却比较紊乱,反映所学的知识是点点滴滴所储存的,却没有将知识进行梳理,从而缺乏系统性与逻辑性的思维。

(四)条理清晰

在叙述时能够有条理、清晰且有根据的描述思维过程,这类学生才是真正具备一定的数学思维能力。

二、 借助课堂说理手段提升学生数学思维品质的有效策略

(一)转变课堂教学观念,促使学生愿说、敢说、爱说和会说

在小学数学课堂借助说理手段,发展学生的数学思维,教师就要彻底对传统的教学观念进行摒弃,高度重视对学生的说理训练,促使学生能够通过语言去表述出思维过程。之所以学生在回答数学问题时,说得不够完整、不够具体,并不是因为学生不想说,也不是学生不会说或者说不清。其一在于学生的思维尚未形成一定的逻辑,思路比较混乱;其二而是教师在课堂教学中,过于注重学生回答的答案,以及表述中的一些关键性、数学性的词语,甚至还会帮助学生完成一部分表达,这在潜移默化之中挫伤了学生的学习自信与热情。

因此在当前的小学数学教学之中,教师要改变以往的教学模式与观念,能够加强与学生的互动、交流,为学生精心设计数学活动,充分发挥出学生的课堂主体性,以此来激发起学生参与数学学习的兴趣与动力,让学生将数学课堂作为“演讲”的小天地,逐渐借助课堂说理去激活学生的数学思维。数学教师要肩负起培养学生的数学表达能力的重担,认识到学生数学说理的重要性与必要性。在实际的课堂之中,鼓励学生用清晰的语言去表达数学的解题顺序、步骤;用有条理的语言去叙述解题的思考过程;用清楚、逻辑性的语言去表达解题的思路,逐渐增强学生的数学思维,促使学生真正在数学课堂上愿意说、敢说、爱说和会说。

(二)营造良好课堂氛围,提供给学生“自主说”的平台

在现阶段的小学数学教学之中,很多学生在心里已经将数学难学形成定式,要让学生来“说数学”更是难上加难。教师想要借助课堂说理手段,去提升学生的数学思维品质,就要为学生营造出良好的数学课堂氛围,提供给学生“自主说”的平台。让学生作为课堂的小主人,能够树立起信心,去克服畏难的心理、害羞的心理,以便学生可以积极、大胆地参与课堂说理活动,用自己的语言去表达出思维过程。

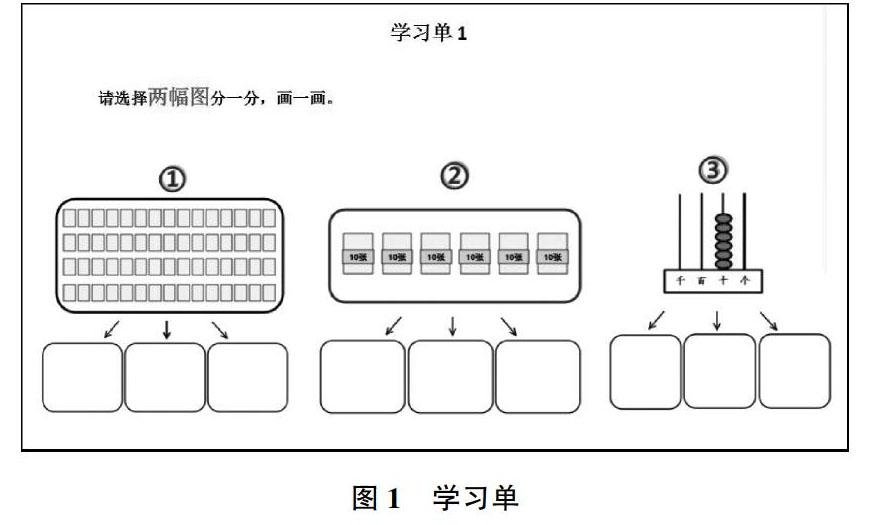

在人教版四年级下学期《平均数》的教学中,并不是把如何计算平均数作为重点,而是要引导学生深入理解平均数的产生、意义、范围等,真正让学生通过说理,做到深度学习,发展思维。教学时教师先创设“猜老师每分钟踢几下毽子”的情境,出示两幅统计图,让学生小组讨论这两幅图,“哪幅能表示平均每次踢13下?”再创设“‘明天战队和‘花儿战队,进行踢毽子pk赛”的情境,组织讨论“你觉得谁的水平高?”创设两次的合作讨论活动,让学生结合生活实际,引发情感共鸣,营造出良好的数学课堂氛围,有意识地提供给学生充足的“自主说”的时间和空间。巧妙地把学生的思维过程转化成数学语言,让学生在持续的数学语言交流之中,相互取长补短来优化自我,同时有效地锻炼学生的语言表达能力,更利于学生产生思维的碰撞,以此来激活学生的数学思维。进而让学生自主探究出“移多补少”方法,并深入理解计算方法,并最终帮助学生能够用简洁明了、规范的语言去表达出平均数的意义:“平均数一定是在最少和最多的数之间。”“只知道总数,不一定能判断水平的高低,求平均数时,不仅要考虑总数,还要考虑份数。”等,从而发展学生的数学思维能力与推理能力。