中国双向代际支持的变化趋势及对老年人门诊服务利用的影响研究

侯梦瑶,傅虹桥,付子璇,吴 明

(北京大学公共卫生学院卫生政策与管理学系,北京 100191)

国家统计局公布,截至2019年底,中国65岁以上人口达1.76亿人,占总人口的12.6%。联合国经济与社会事务部人口司曾预测,到2030年,中国65岁以上老年人口将上升至2.4亿人,占总人口的17.2%;而2050年这一比重将达到27.6%[1]。老龄人口规模的不断增长,给我国的养老、医疗体系带来持续的压力与挑战。

随着人口老龄化和高龄老人比例的增加,老年人医疗卫生服务需求和生活照料需求叠加的趋势越来越显著。家庭是老年人照料提供和社会支持的主要来源[2,3],老年人从家庭中获得生活照料、经济支持和情感慰藉[4],尤其在社会照护服务提供不足的当前,家庭发挥着重要作用。然而,随着人口结构和家庭结构的变化以及多种因素的影响,我国老年人的家庭支持模式承受了越来越大的压力,老年人的家庭代际支持也会随之发生变化,需要了解其变化趋势、特点和变化规律。另一方面,既往研究多从健康状况、收入水平、医疗保险等视角研究对老年人住院服务利用的影响,对于代际支持因素关注较少,结论也尚不一致。因此,基于“医养结合”的政策背景,本文在分析老年人家庭代际支持特点和变化规律的基础上,研究对该人群门诊服务利用的影响。

1 对象与方法

本文所使用的数据来自公开数据库中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS),在2010年正式开始实施基线调查,此后每两年追踪调查一次,2018年数据为截至目前数据库最新数据。本文采用2010-2018年数据描述中国双向代际支持的变化趋势,考虑到2014年的调查中未开展代际支持方面的相关追访,因此未纳入2014年的数据。后续在双向代际支持对老年人门诊服务利用的影响研究中,选择最新的2018年数据进行具体分析。

1.1 研究对象

本文选择60岁以上育有子女的老年人作为研究对象,删除本研究所需变量缺失的个案,共纳入研究对象29,440人,CFPS 2010纳入研究对象5,751人,CFPS 2012纳入研究对象6234人,CFPS 2016纳入研究对象8371人,CFPS 2018纳入研究对象9084人。

1.2 研究方法

1.2.1 变量选择

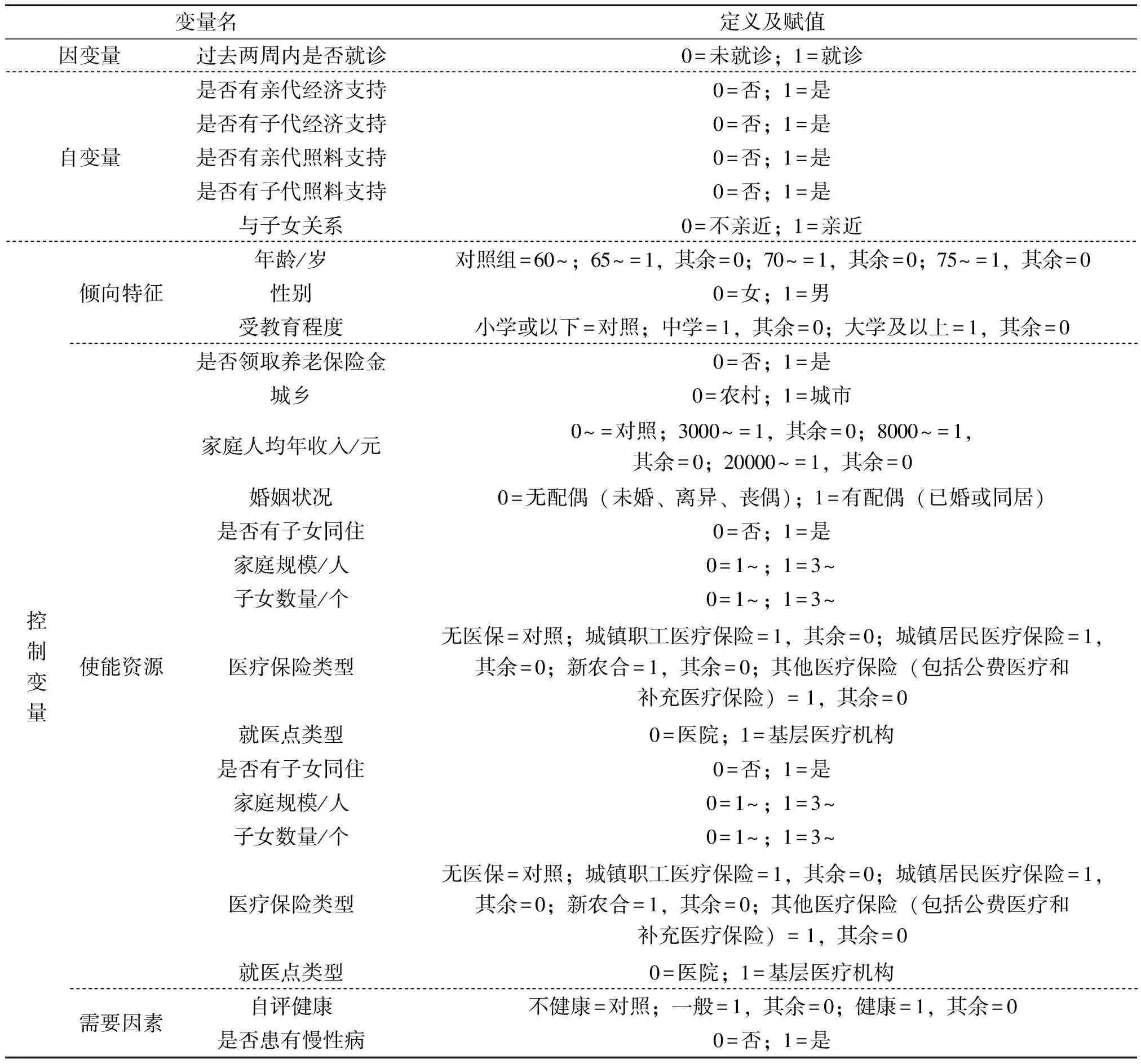

因变量:本文的因变量为老年人的门诊服务利用,即过去两周内是否就诊。

自变量:本文的核心自变量为双向代际支持,主要涵盖经济支持、照料支持、情感支持3个维度[5]。其中,有亲代经济支持指老年人过去半年至少提供给一个子女经济帮助(包括实物和现金),有子代经济支持指过去半年老年人至少获得一个子女提供经济帮助(包括实物和现金);有亲代照料支持指过去半年老年人至少为一个子女料理家务或照看小孩;有子代照料支持指过去半年至少有一个子女为老年人料理家务或照顾其饮食起居。与子女关系的问卷中对老年人提问“最近6个月,您与子女X的关系如何?”答案分别为“很不亲近”“不大亲近”“一般”“亲近”“很亲近”,依次赋值1到5,本文取所有子女的赋值均值,然后划分为二分类“亲近”和“不亲近”。同时基于Andersen卫生服务利用模型[6]纳入个人特征的倾向特征、使能资源类和需要因素3类控制变量,见表1。

表1 变量赋值表

1.2.2 统计学方法

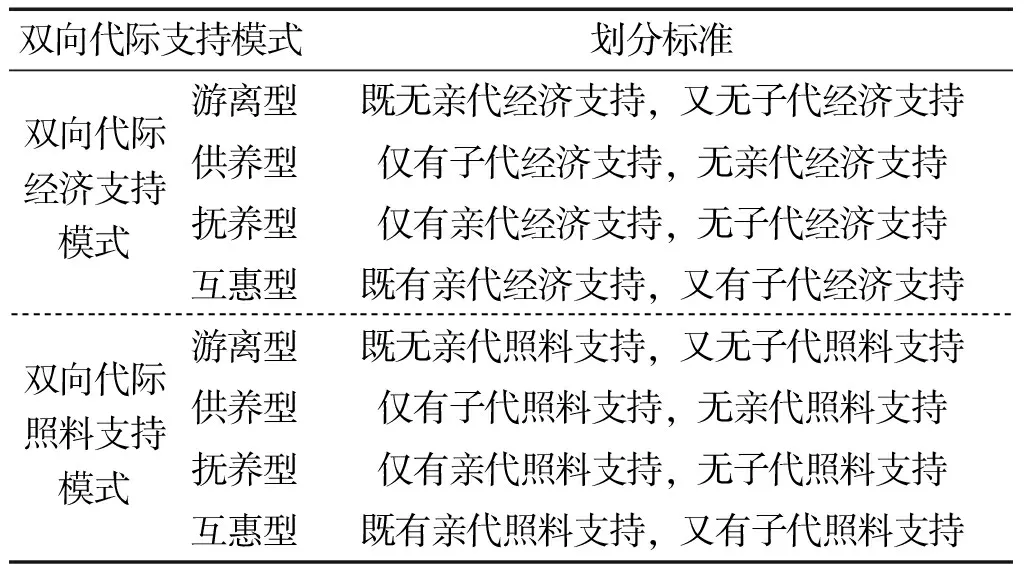

将CFPS 2010、CFPS 2012、CFPS 2016、CFPS 2018四期的个人数据库、家庭关系数据库和家庭经济数据库分别进行合并,建立相应的合并数据库,利用STATA 15.0统计软件对数据进行描述性分析和卡方检验,揭示近十年来中国双向代际支持比例和模式的变化趋势。本文对双向代际经济支持模式和双向代际照料支持模式进行细致划分,借鉴夏传玲和麻凤利[7]的定义,将本文中过去半年代际之间是否发生支持往来为标准将代际照料支持模式和代际经济支持模式划分为4种类型,即游离型、供养型、抚养型和互惠型,见表2。由于情感支持本身具有双向的属性,本文未对其进行相应模式划分。此外,利用最新的CFPS 2018数据进行卡方检验和二元Logistic回归,探究双向代际支持对老年人门诊服务利用的影响。

表2 双向代际支持模式划分标准

2 结果

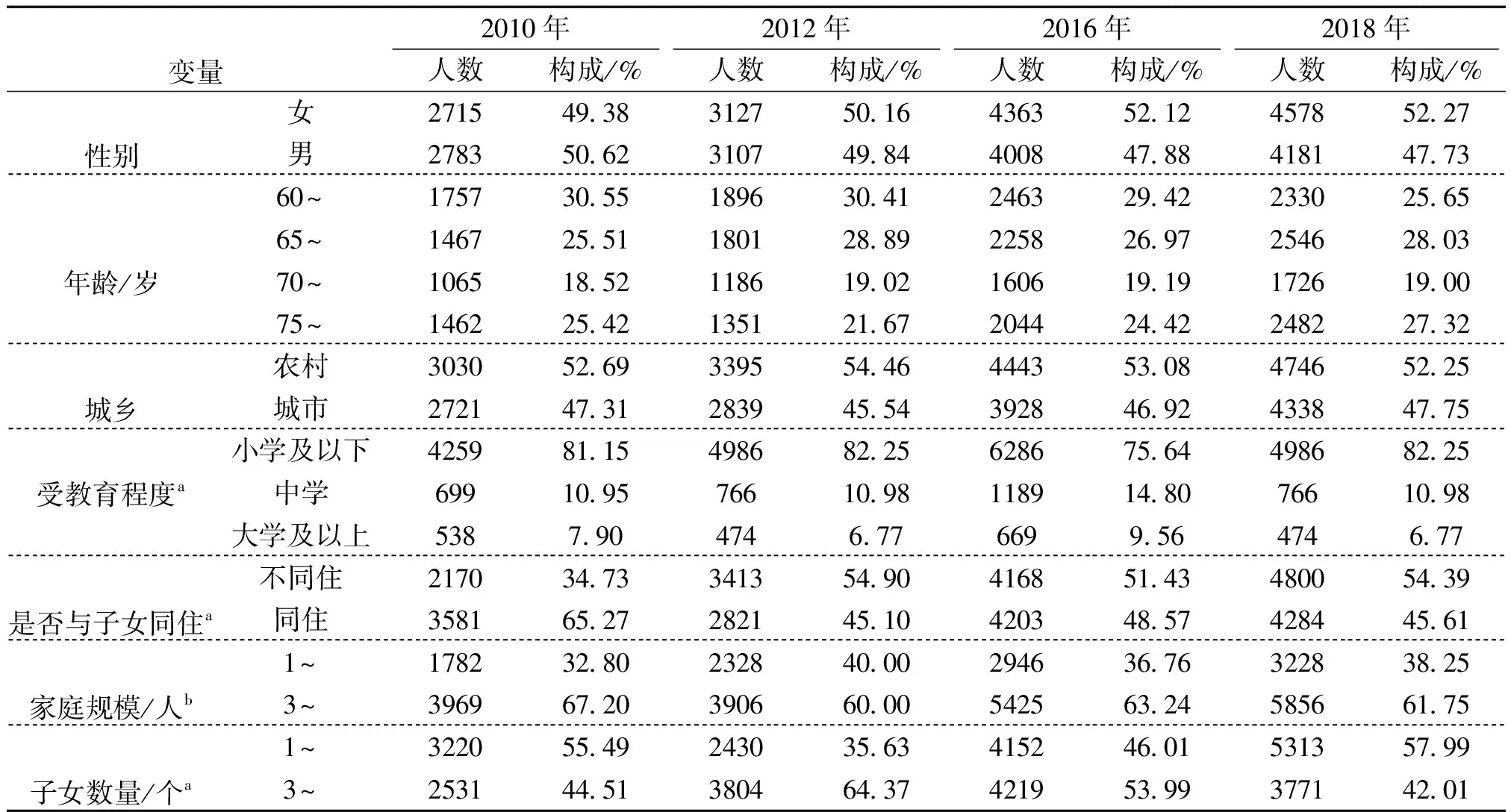

2.1 基本特征的变化趋势

2010-2018年,老年人中女性比例在持续上升,各年龄段分布均较为均衡;近十年来75岁以上高龄老人的比例整体呈上升趋势,75岁以上比例从2010年的25.42%上升至2018年的27.32%。城乡分布较为均衡稳定,近乎各占一半。老年人整体的文化水平较低,均以小学及以下学历为主。值得指出的是,与子女同住的老年人群体比例整体呈比较明显的下降趋势,家庭规模1~2人群体比例呈现波动上升趋势,3人及以上群体比例呈现波动下降趋势。子女数量是1~2个的老年人群体比例整体呈上升趋势,子女数量是3个及以上的老年人群体比例整体呈下降趋势。见表3。

表3 2010-2018年研究对象的基本特征

2.2 双向代际支持的变化趋势

2.2.1 双向代际支持比例的变化趋势

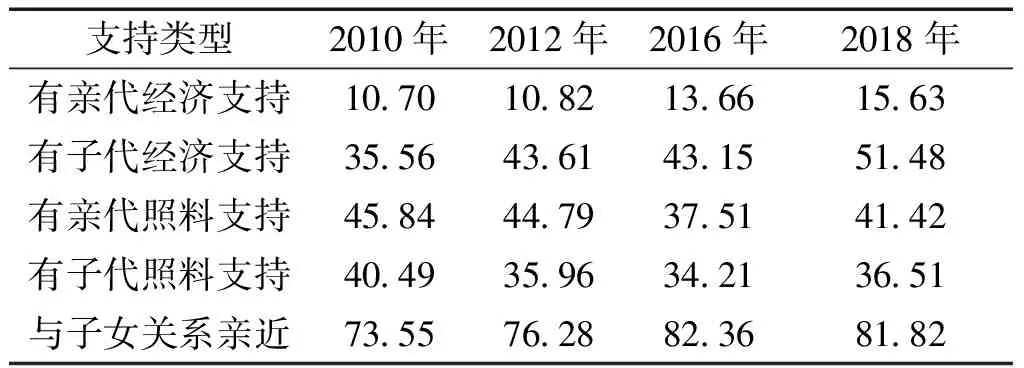

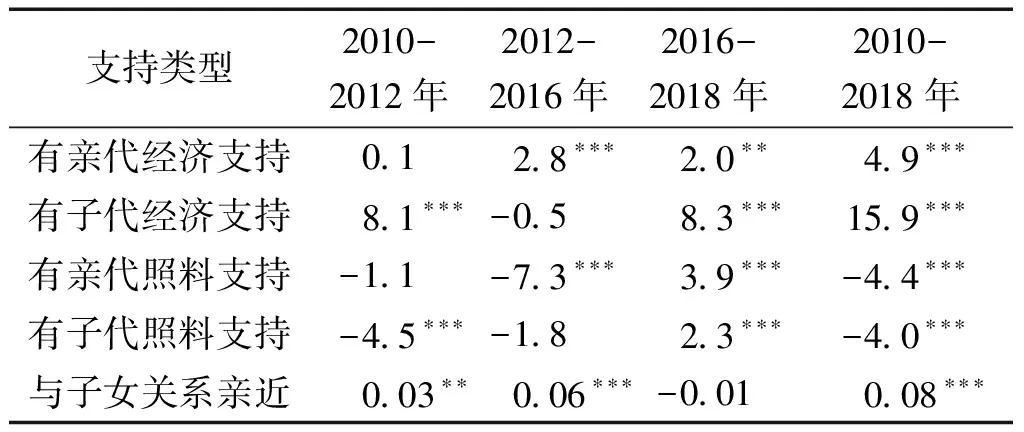

双向代际支持比例的变化趋势见表4,对不同年份的支持比例差异做趋势性卡方检验结果见表5。2010-2018年,老年人中有亲代经济支持的比例和有子代经济支持的比例均呈整体上升趋势(P<0.01),有亲代经济支持的比例从2010年的10.70%上升到2018年的15.63%,有子代经济支持的比例从2010年的35.56%上升到2018年的51.48%,比例增加值达15.9%。老年人中有亲代照料支持比例和有子代照料支持比例均呈整体下降趋势(P<0.01),亲代照料支持提供比例从2010年的45.84%下降到2018年的41.42%;子代照料支持获得比例从2010年的40.49%下降到2018年的36.51%。老年人与子女关系亲近的比例整体呈上升趋势,上升趋势检验有显著性(P<0.01)。

表4 2010-2018年老年人的双向代际支持比例 %

表5 2010-2018年老年人的双向代际支持

2.2.2 双向代际支持模式的变化趋势

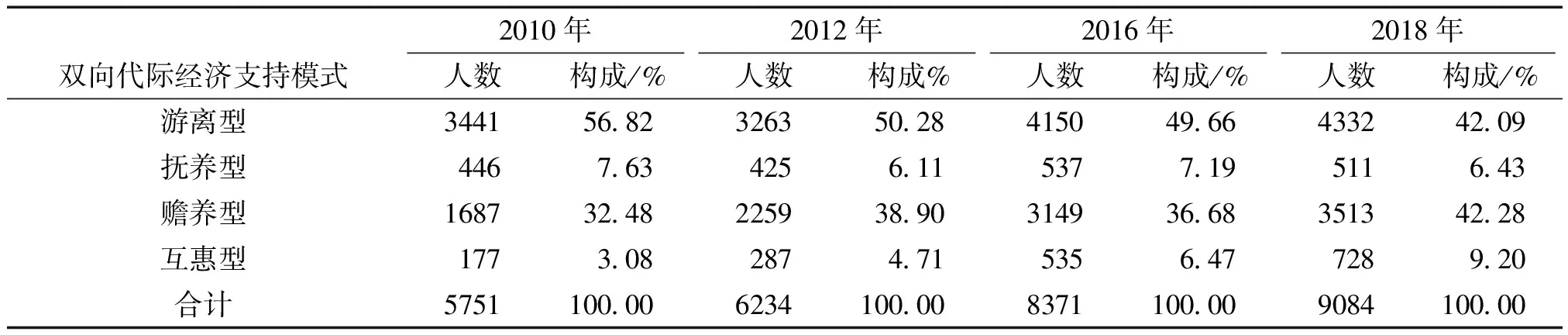

2010-2018年双向代际经济支持模式的变化趋势结果见表6。2010-2016年,老年人与子女之间的经济支持模式均以游离型为主,在2018年赡养型的比例升高至第一位。互惠型的比例持续升高,游离型持续降低,这与有亲代经济支持和有子代经济支持的比例均上升的结果一致,提示两代人的经济支持来往增多。但经济支持的赡养型比例一直高于抚养型。

表6 2010-2018年不同双向代际经济支持模式人数及其构成

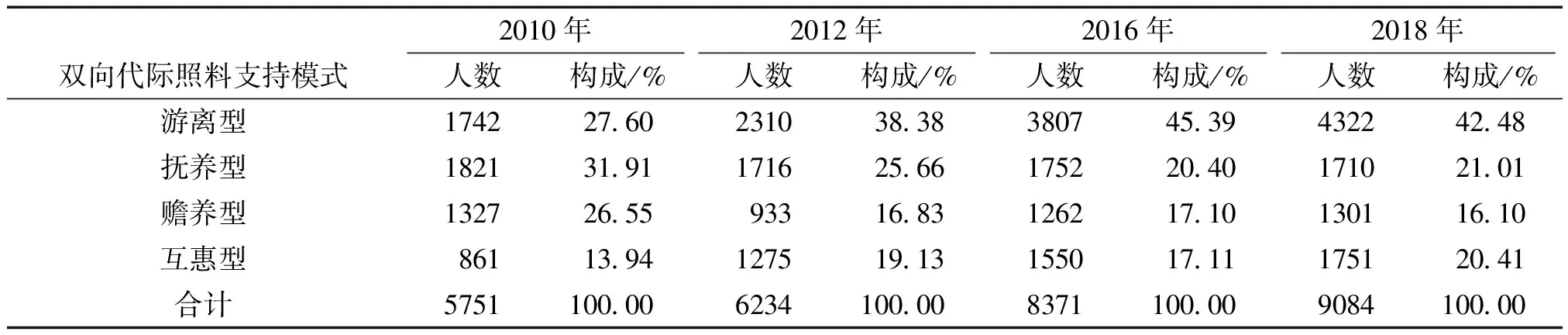

2010-2018年双向代际照料支持模式的变化趋势结果见表7。在2010年,老年人与子女之间的照料支持模式以抚养型为主,而之后游离型的比例升高至第一位。照料支持的抚养型比例一直高于赡养型,即亲代照料子代比例高于子代照料亲代比例。

表7 2010-2018年不同双向代际照料支持模式人数及其构成

2.3 双向代际支持对老年人门诊服务利用的影响

2.3.1 单因素分析

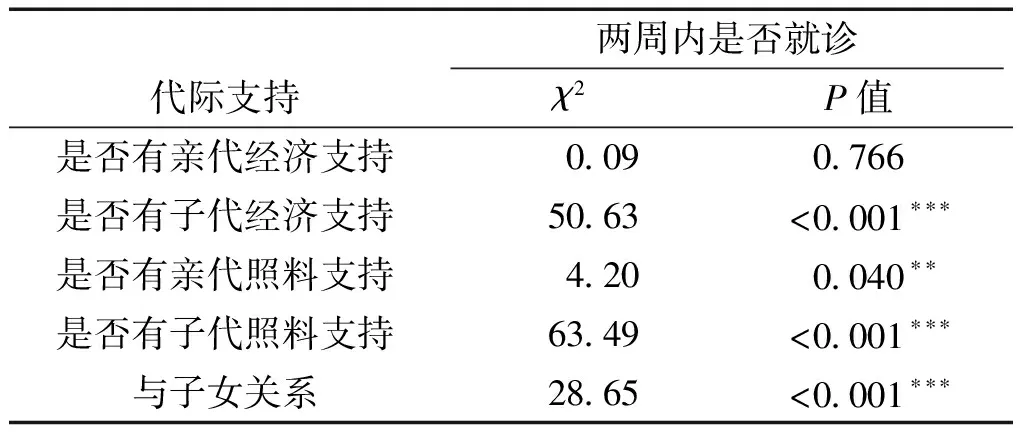

分别对是否有亲代经济支持、是否有子代经济支持、是否有亲代照料支持、是否有子代照料支持、与子女关系和老年人两周内是否就诊做单因素卡方检验,结果见表8。发现老年人的两周内是否就诊与除是否有亲代经济支持以外的其他代际支持之间均存在显著相关性,P<0.05,在所有代际支持类型中是否有子代照料支持的χ2值最大(63.49),P<0.001。

表8 双向代际支持与老年人门诊服务利用的卡方检验

2.3.2 多因素分析

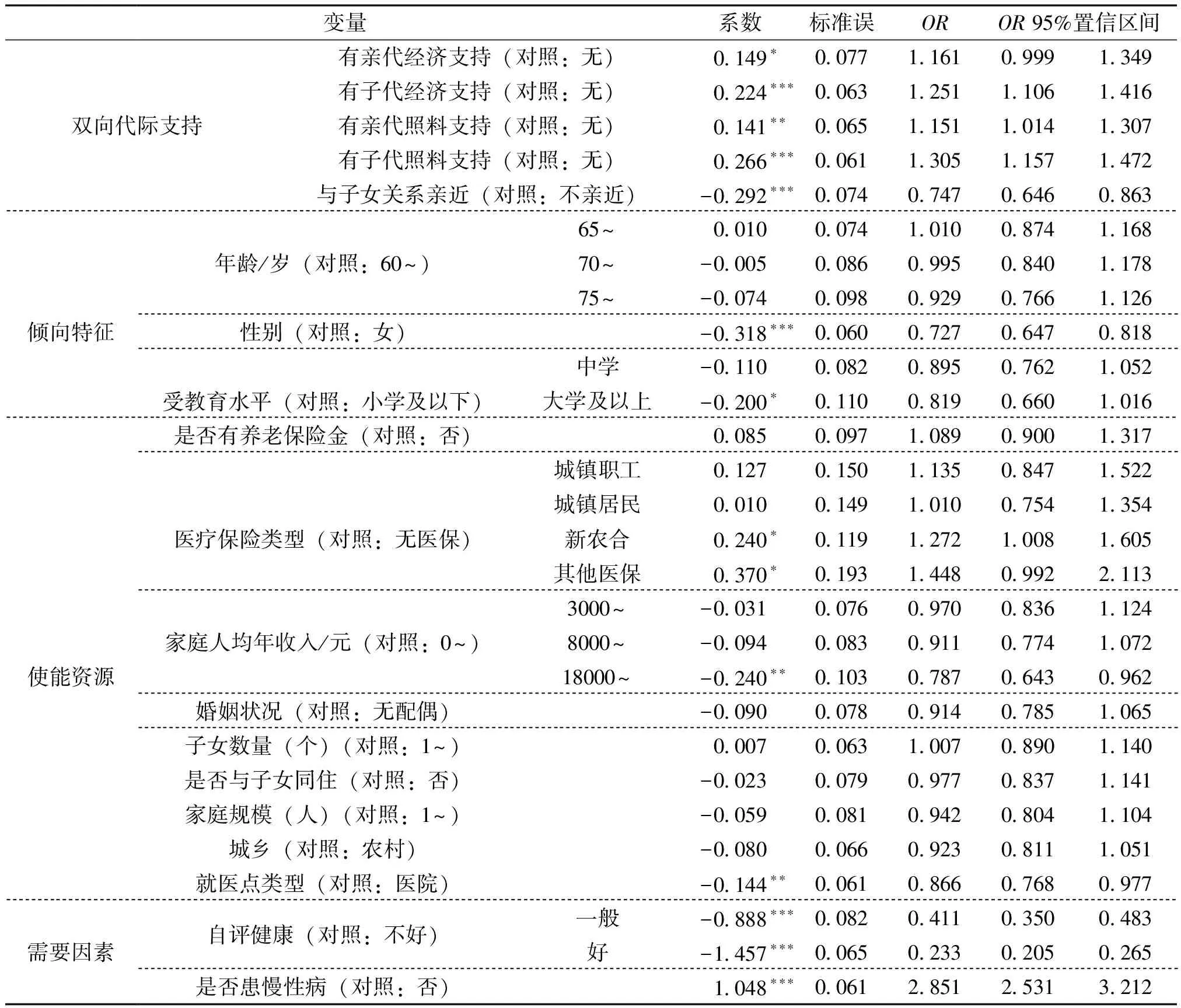

Logistic回归分析结果显示如表9,在控制了老年人门诊服务利用的其他主要影响因素后,双向代际支持中的是否有亲代经济支持(P<0.1)、是否有子代经济支持(P<0.01)、是否有亲代照料支持(P<0.05)、是否有子代照料支持(P<0.01)和与子女关系(P<0.01)对两周是否就诊的影响均具有统计学意义。与不提供亲代经济支持的老年人群相比,提供亲代经济支持的老年人更倾向于利用门诊服务(OR=1.161,95%CI:0.999~1.349);与未获得子代经济支持的老年人群相比,获得子代经济支持的老年人也更倾向于利用门诊服务(OR=1.251,95%CI:1.106~1.416);与不提供亲代照料支持的老年人群相比,提供亲代照料支持的老年人更倾向于利用门诊服务(OR=1.151,95%CI:1.014~1.307);与未获得子代照料支持的老年人群相比,获得子代照料支持的老年人更倾向于利用门诊服务(OR=1.305,95%CI:1.157~1.472);同与子女关系不亲近的老年人群相比,与子女关系亲近的老年人更不倾向于利用门诊服务,OR值为0.747(95%CI:0.646~0.863)。

表9 2018年研究对象两周就诊率的Logistic回归分析(n=6727)

对回归模型中多重共线性检验结果表明,方差膨胀因子(VIF)均在1~3,可以认为模型中各解释变量之间多重共线性较弱,对回归结果没有严重影响。最终得到的回归模型Hosmer-Lemeshow检验的卡方值为11.00,P值为0.202,P>0.1,可以认为在α=0.1下,观测频数的分布与期望频数的分布差异无显著,样本实际值和预测值的总体差异较小,模型拟合效果较好。

3 讨论

3.1 近十年来家庭代际间的照料支持功能衰减,而经济互惠来往增加

本文的结果显示,2010-2018年,有亲代经济支持和有子代经济支持的比例均呈上升趋势,有亲代照料支持和有子代照料支持的比例均呈下降趋势。与之相对应的是在2010年中国老年人与子女之间的经济支持模式均以游离型为主,但是到了2018年,赡养型的比例升高至第一位;互惠型的比例持续升高,游离型持续降低。这说明老年人与子女的经济支持互动明显增多。黄庆波等在2018年的研究结果也表明,中国代际支持主要还是从成年子女流向老年人,两代人之间的代际支持具有互惠性,老年人向下为子女提供了代际支持,子女为其提供支持的可能性会增加[8]。但是与亚洲国家不同的是,2013年关于欧洲健康、老龄化、退休调查(Survey of Health,Aging and Retirement in Europe,SHARE)的数据显示,欧洲各国代际间经济支持的主要流向还是从亲代流向子代[9]。这与各国的文化、经济、政策和社会保障水平都息息相关,比如韩国和意大利的研究就提到,意大利的代际转移表现为从老年父母流向子女,因为意大利的社会支持向老年人倾斜,当老年人的子女无法对其进行照料时,社会还会对其发放“照料补贴”,还有一系列完善的养老金体系;而南韩的老年人晚年保护则受到很大的局限,因此代际转移表现为子女流向老年父母[9]。双向代际照料支持的抚养型比例一直高于赡养型,这一结果与张斐采用2013年北京市海淀区老年人调查数据分析的结果一致,该研究同样发现老年人为子女提供生活照料的多于接受子女照顾的[10]。游离型的比例升高至第一位,远超出抚养型比例,一定程度上说明家庭照料支持的作用在逐渐减弱,家庭的养老、抚幼功能越来越受限,亟需其他社会支持的补充支撑。

3.2 代际关系是否“距离产生美”?

2010-2018年,育有子女的老年人与子女同住的比例整体呈比较明显的下降趋势,从65.27%下降到45.61%,但是老年人与子女关系亲近的比例整体呈上升趋势,可能两代人的关系是“距离产生美”,这一点有待进一步研究证实。放眼国外,亚洲各国老年人最普遍的居住方式还是和不同的子代生活在一起[11]。几代人共同居住仍然是养老的一种常见形式,与孝道的文化规范有关[12]。而对于美国家庭而言,更多的还是小家庭,但对于他们来说物理距离的影响并不大,虽然不住在一起,但是交通的便利让老年人在有需要的时候还是能够得到子女的帮助[13]。此外,边馥琴在比较中美家庭关系的研究中提到,美国与中国不同,美国老年父母与子女之间在经济上和生活上都比较独立,代际间的依赖性比较小,因为当老人有困难子女不能提供帮助时,社会公共机构也可以上门服务,所以多数老年人更喜欢与子女分开居住[14]。但在同样是家族主义的韩国和意大利,当成年子女结婚或者就业以后,老年人与子女共同居住的可能性也较小[9]。

3.3 双向代际支持对老年人两周就诊率均存在影响,子代照料支持的作用突出

结合单因素和多因素结果分析发现,是否有亲代经济支持、是否有子代经济支持、是否有亲代照料支持、是否有子代照料支持和是否与子女关系亲近均能影响老年人的两周就诊率,与子女关系亲近可以减少就医,其他支持类型均能促进就医。结果证实了Li and Chi[15]发现的接受子女经济支持和给予子女经济支持会使得老年人就医概率提高的结论。国内翟耀祖的研究也同样提到子代经济支持可以增加老年人看门诊的概率,亲代照料中的隔代抚养可以促进老年人的门诊概率[16]。此外,相比其他支持,子代照料支持的OR值较大,对老年人门诊概率影响较为突出,结合当前家庭照料支持衰减的趋势,应当加强相应的重视。

4 建议

4.1 加强对传统家庭养老照料功能的重视

随着经济水平的提高,中国家庭代际间更倾向于互相提供经济支持,而更少地去提供照料,这可能导致传统家庭的养老照料功能衰减,在当前中国社会照护体系仍不完善的情况下,老年人生病时就面临无人照料的困境。因此,有必要呼吁年轻一代在力所能及的情况下照顾老人。同时,政府应该出台相应政策,建立子女为父母承担医疗费用的相关个税抵扣福利制度。由于家庭照料和健康医疗、社会照护存在一定的互补性,可以学习意大利等国家为照料老年人的成年子女发放相应的“照料补贴”[9]。

4.2 完善社会养老、抚幼功能的补充作用

由于传统家庭照料功能呈衰减趋势,“老有所养,幼有所育”的家庭支持功能有待补充。因此应当促进社会支持的功能性补充,完善社区养老、机构养老等政策;同时促进社会抚幼功能,推进社会抚幼机构的建立补充。社区养老则是以居家养老为主、机构养老为辅的养老方式[17]。社区养老作为一种新型社会养老模式,吸收了居家养老、机构养老两者的优点,是针对我国社会转型期所面临的巨大老龄化问题提出的一种新型养老方式[18]。

4.3 促进“医养结合”协同发展

“医养结合”政策对于整合当前有限的养老、医疗资源不失为一种好办法。一方面,未来养老机构的可以将养老与医疗结合,利用医疗卫生服务网络,与医疗机构建立合作关系;另一方面,未来医疗机构也可以开设“老年科”,提供养老的预防保健服务。政府还可以统筹不同领域机构之间的合作,建立健康信息共享机制,打破医疗机构和养老机构之间的信息壁垒,从而提升医养机构的融合程度[19]。