小学数学概念教学中比较法的应用研究

秦周峰

【摘要】小学数学中,有很多数学概念要素之间是彼此相通的,存在一定的联系。比较法是小学数学教学中最常用到的方法,能够使抽象问题具象化,对引发猜想、形成结论有着重要意義,有助于学生独立思考。本文结合多个案例对学生推理能力的培养对策做出相关阐述与探讨,以期能够为教育工作者提供一定的参考。

【关键词】小学;数学概念;比较法;能力培养

在小学数学教学中,学生逻辑推理的依据便是数学概念知识,学生只有清晰地掌握数学概念后,才能够完成正确运算与快速运算,这是学生学习数学知识的基础所在。各种数学概念知识之间存在非常多的联系,很多概念从表面上看极为相似,这也就导致学生在学习数学概念知识时容易出现混淆的情况,不利于学生记忆与理解。而比较教学法能够帮助学生理清数学概念,同时还能够最大限度地调动起学生的逻辑思维能力。将比较教学法应用在小学数学概念教学中,有着极为重要的现实意义,需要相关教育工作者给予足够的重视。

一、创设情境比较—避免概念知识混淆

与其他学科相比,小学数学科目有着较多的概念,而这些概念中有不少内容在表面上较为相似,但其实这些概念属于不同的范畴,学生在学习过程中很容易出现知识混淆的情况。所以,为了帮助学生理清各个概念之间的差异与区别,教师可以巧设情境,让学生在情境中进行比较。例如,在教授苏教版小学数学《乘法交换律和结合律》中的“乘法结合律”时,由于学生在之前已经对“加法结合律”有所了解,教师便可以进行“新旧联系”,让学生在比较中习得知识。比如,教师可以根据“乘法结合律”和“加法结合律”的特征来创设如下两个情境:“假设我们班级的第一组同学有5个人在学习音乐,第二组的同学有2个人在学习音乐,第三组的同学有4个人在学习音乐,那么请问,这三组同学中,一共有多少人在学习音乐?”“马上就要到植树节了,我们班一共有5组学生想要植树,他们每个人都种了2颗树,每棵树一天要浇4次水,请问他们一天要浇多少次水?”在创设情境之后,教师再让学生利用加法结合律、乘法结合律来分别列出算式,并比较两者之间的区别。学生先列出算式,即“5+2+4=5+ (2+4)”与“5×2×4=5× (2×4)”,学生通过观察和比较后发现,虽然这两个题目中都包含同样的数字“5、2、4”,但所表达的意义却截然不同,4+5和4×5之间有着显著差异。这个过程能让学生更为深刻地认识到运算定律,在加深学生记忆的同时,还能够帮助学生理解。教学中没有对概念进行比较学生是难以进行区别的,所以教师需要创设情境来帮助学生理清概念知识,避免混淆。再例如,在教学“乘法运算”时,教师可以运用学生已学过的加法知识来列举出连加算式,比如“3+3+3+3+3+3=18”,当许多个相同的数字进行相加时,计算的过程就会变得烦琐和复杂且容易出现错误,因此教师可以提出问题进行引导:“当多个相同的数字进行相加时,同学们还能够通过什么样的方式来进行简便的计算?”学生通过类比推理思维能够推出:“该算式是由6个3相加,其结果为18,可以利用乘法进行计算,即6×3=18。”这种方法能够使学生更好地构建知识体系。

二、运用求异比较—全面掌握概念属性

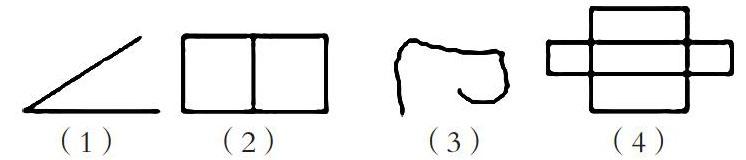

在小学数学概念教学中,很多概念知识比较深奥,使得学生在理解过程中存在困难,所以教师可以通过求异比较法来帮助学生对这类数学概念进行深化认知,让学生通过对明确概念的本质属性来加深理解。例如,在带领学生学习苏教版小学数学《认识分数》时,为了能够促使学生对分数的意义有更好的理解,在带领学生认识“单位1”时,教师提出问题进行引导:“用一个长方形将某一个图形的一部分遮盖住,图形露出部分为三角形,该部分占据整体的(见图1),在这种情况下,同学们能够将遮盖住的部分画出来吗?”经过思考,学生大致可以画出两类图形(见图2、图3),教师再通过比较让学生观察两种图形之间的差别,之后学生通过比较得出结论:“除了能够用单个物体来表示,同时也可以用多个物体来表示。”然后教师再对知识点进行拓展延伸,向学生展示见图4,帮助学生更好地了解单位“1”中的整体与部分。在展示课件后,教师先让学生观察,然后比较两者之间有什么联系与差异。学生能够直观地得出结论:“左边的图形中有1个黑色三角形,而右边的图形中有3个黑色三角形,但不管是1个黑色三角形,还是3个黑色三角形,它们都占整体的,所以不管三角形有多少个,只要将其平均分为4份,那么每份都占整体部分的。”通过这种求异比较,学生能够更好地了解单位“1”,从而帮助学生深化对概念知识的认知,进而提升学习质量与效益。

三、应用直观比较—明晰概念知识的区别

小学数学概念教学中,苏教版教材已经清楚地描述了教材中的相关知识,但知识比较抽象,学生难以对其深刻理解,因此教师可以应用直观比较教学法,通过几何来帮助学生掌握数学概念,进而促进概念教学质量的提升。例如,在讲授《认识周长》时,苏教版小学数学课本对周长的定义为:“封闭图形一周的长度为该图形的周长。”学生通过该定义能够大致了解其意思,但难以理解定义中所表达的图形的周长具体指什么,并且对于封闭图形的概念相对模糊,不能清晰地联想到什么图形才能够被称之为封闭图形。在这种情况下,教师就可以向学生展示一系列图形(见图5),让学生通过对图形的直观比较来明晰数学概念知识。学生细致观察并进行比较后,教师再提出问题进行引导:“同学们,在这些图形中,你们觉得哪些是属于封闭图形?能够找到周长的是哪些图形?不能够找到周长的是哪些图形?”通过这种较为直观的比较,学生很容易就掌握封闭图形与非封闭图形的差异,进一步清楚周长的含义。这种由抽象知识转变为具象知识的比较教学,能够帮助学生从模糊的概念理解走向清晰的概念理解,使得学生由感性的概念认知上升到理性的概念认知,有助于概念教学质量的提升。

四、利用效果比较—深度理解数学概念

小学数学中,有很多数学概念要素之间是彼此相通的,存在一定的联系,教师可以利用效果比较法,促使学生从多个方位、多个角度来思考问题,并通过比较找出数学概念之间的不同,这样才能够帮助学生更好地牢固知识并理解,进而扩大学生的知识面。在教学苏教版小学数学《轴对称图形的对称轴》时,在学生对教材有所了解的基础上,教师让学生动手折出正三角形、正四边形、正五边形、正六边形,以及圆形和半圆形,无法折出的就用笔将图形画出来,然后提出问题:“你们从这些图形中看出了什么?”有学生运用之前学到的知识得出答案:“正三角形有三条对称轴,正四边形有四条对称轴,正五边形有五条对称轴,正六边形有六条对称轴。”教师继续提问:“那大家观察一下图形的名称和它对称轴的条数,能够从中得出怎样的结论?”学生回答:“正几边形就有几条对称轴存在。”教师让学生举一反三:“除此之外,大家还能举出其他例子来吗?”学生很容易找出例子:“正八边形有八条对称轴。”教师给予学生肯定的表扬后,继续提问:“那么你们有谁知道圆形有多少条对称轴?”学生有的将圆形对折得到数条折痕,有的用尺子比画,最后得出一个结论:“圆形有无数条对称轴。”教师将这个规律总结出来:“圆是对称图形,直径所在的直线都是圆的对称轴,所以圆有无数条对称轴。”教师利用学生的观察,让从学生具体知识转向抽象的知识领域,从而让学生在短时间内留下深刻的印象。

五、结束语

简而言之,比较法在数学概念教学中的应用,能够帮助学生更好地掌握与理解概念本质以及概念之间的区别,从而使学生加深记忆,避免混淆。因此教师需要重视概念教学,并注重比较法的灵活应用,以全面提升概念教学质量。

【参考文献】

[1]张晓云.运用类比构建智慧小学数学课堂[J].新智慧,2020(13):101.

[2]袁孝秋.在小学数学教学中培养学生的类比推理能力[J].数学教学通讯,2020(13):59-60.