超声可视化针刀技术治疗颈型颈椎病的临床效果

刘 洪 张泽升 张良志 张任攀 季子谦 刘 晶 修忠标,4▲

1.福建中医药大学附属人民医院骨伤二科,福建福州 350004;2.福建省骨伤研究所,福建福州 350004;3.福建中医药大学中医学院,福建福州 350122;4.中医骨伤及运动康复教育部重点实验室,福建福州 350122

颈型颈椎病又称为软组织型颈椎病,是颈椎病早中期常见的类型,临床以颈部疼痛、酸胀、沉重等不适感为主要特征。随着生活方式的改变,本病的发病呈现上升和年轻化趋势[1]。目前针刀治疗颈型颈椎病在临床已广泛应用,并取得了一定效果,但是传统针刀操作是在“非直视”状态下进行的,难以针对病灶点精准地彻底松解,且术中容易损伤正常组织,严重影响了其有效性和安全性,而肌骨超声能够清晰地显示肌肉、肌腱及韧带等各部分结构,并以此来确定病变范围、类型和程度[2]。本课题组在前期文献梳理中基于经筋理论阐明了颈型颈椎病“横络痹阻、气血失和、经筋力学失衡”的病机特点及“针刺调气血、解结调平衡”的治疗思想,并创立针刀“解结法”[3]。基于此,本研究运用超声可视化技术对病灶点进行精确定位后,再行针刀靶点精确“解结法”,并与传统针刀治疗比较。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

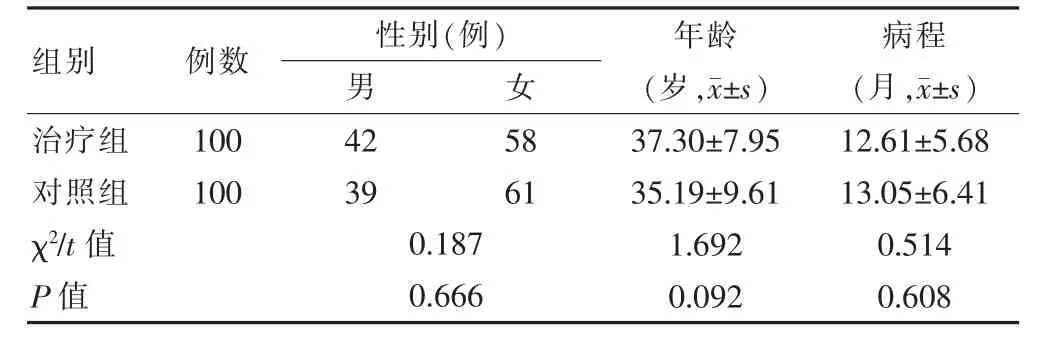

本研究为随机对照试验,选取2017 年10 月—2020 年6 月福建中医药大学附属人民医院就诊的颈型颈椎病患者200 例,按照随机数字表法将其分为治疗组和对照组,每组各100 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。见表1。本研究经福建中医药大学附属人民医院医学伦理委员会审核通过。

表1 两组一般资料比较

1.2 诊断标准

符合中国康复医学会制订的颈型颈椎病的诊断标准[4]:①颈项强直、疼痛,可有整个肩背疼痛发僵,不能作点头、仰头及转头活动,呈斜颈姿势。需要转颈时,躯干必须同时转动,可伴有头晕的症状;②少数出现反射性肩臂手疼痛、胀麻,咳嗽或喷嚏时症状不加重;③临床检查示急性期颈椎活动绝对受限,颈椎旁肌、T1~T7椎旁、斜方肌、胸锁乳头肌、冈上肌或冈下肌有压痛。有反复落枕病史,影像学检查可正常或仅有生理曲度改变或轻度椎间隙狭窄,少有骨赘形成。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准;②年龄18~60 岁;③自愿接受分组,理解并签署知情同意书。

1.4 排除标准

①有颈部外伤史,或伴有椎体或椎管内肿瘤、结核及严重骨质疏松;②妊娠、哺乳期妇女及伴有精神病;③有明显针刺恐惧症;④伴有严重的心、脑、肾及消化系统等疾病;⑤已接受其他有关治疗,可能影响本研究的指标观察。

1.5 方法

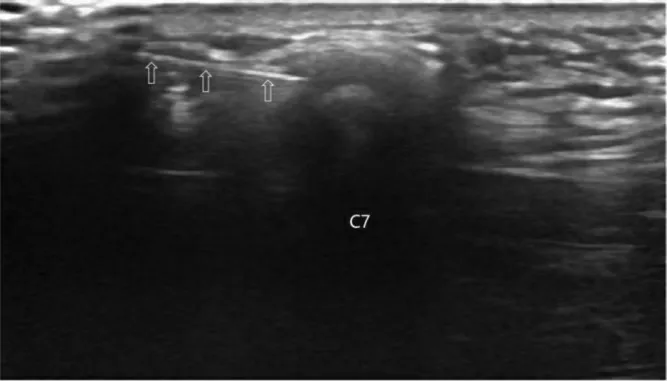

1.5.1 治疗组予以超声下引导针刀松解治疗,选择彩色多普勒超声诊断仪(DIMENSIONAL Antares,LOGIQE9),探头频率为9~14 mHz。具体操作方法:患者取适宜体位,暴露治疗部位后在两侧天柱次(在颈部,当寰枢椎旁,斜方肌、颈夹肌隆起处)、完骨次(在头部,当耳后乳突下缘处);C2、C5~C7棘突(在颈部,当第2、5、6、7 颈椎棘突顶端处);两侧肩井次(在背部,当肩胛内上角处)、巨骨次(肩前部,当肩锁关节处)处常规消毒并涂抹适量无菌耦合剂,采取平面内入路,选取4 号Ⅰ型针刀(北京华夏针刀医疗器械生产)自穿刺点刺入,针体与超声束平行,超声下实时调整针刀,使针刀在滑膜增生肥厚处、肌纤维排列紊乱、增生、肥厚处,腱端骨面毛糙、不连续处进行先纵行后横行松解剥离。见图1~2。每周治疗1 次,连续治疗2 周。

图1 超声引导下针刀治疗

图2 超声引导下针刀治疗图像(箭头示针刀)

1.5.2 对照组参照中国针灸学会针刀专业委员会制订的《针刀医学临床诊疗与操作规范》[5]。定点、体位、刀具、针刀操作基本同治疗组,区别在于“非直视”下进行操作。每周治疗1 次,连续治疗2 周。

1.6 观察指标

1.6.1 疼痛评估采用视觉模拟评分法[6](visual analogical,VAS)评估患者疼痛程度。具体方法为在白纸上画一条长10 cm 的直线,两端分别以“0”和“10”计数,代表无痛和剧痛,患者根据自己所感受的疼痛程度,在直线上某一点作一记号,以表示疼痛的强度,从起点至记号处的距离长度即为疼痛程度。

1.6.2 颈椎功能评估采用日本骨科学会[7](Japanese Or thopedic Association,JOA)评分量表对运动功能(8 分),主观感觉(6 分)和生活能力(3 分)进行评估,总分为17 分,分数越高表明患者颈椎功能越趋近正常,反之则越差。

1.6.3 颈椎曲度评估参照Borden 氏法[8]对颈椎曲度进行测量:在颈椎中立位侧位X 线片上,C2齿状突后上缘到C7椎体后下缘画一直线记为A 线,沿颈椎椎体后缘画一连线并拟合成一平滑的曲线记为B 线,C4椎体后缘中点到A 线的垂直距离为A、B 两线最宽处的距离,即颈椎曲度,测量精度为0.01 mm。

1.6.4 颈肌表面肌电信号(surface electromyography,sEMG)[9]运用肌电采集系统,采集患者两侧斜方肌(取C7棘突与肩峰的中点)和胸锁乳突肌(取乳突与其胸骨头连线中下1/3 处)等长收缩状态下表面肌电功率谱的中位频率值来评价肌肉耐疲劳能力。两侧肌肉sEMG 测量结果取平均值。

在治疗前和治疗2 周后分别进行VAS、JOA 评分的评定;治疗前和治疗后3 个月进行颈椎曲度斜方肌及胸锁乳突肌的sEMG 评定。

1.7 统计学方法

采用SPSS 21.0 对所得数据进行统计学分析,计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料采用例数表示,组间比较采用χ2检验。以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗前后VAS 比较

两组治疗前VAS 比较,差异无统计学意义(P >0.05)。两组治疗2 周后VAS 均低于治疗前,且治疗组低于对照组,差异均有统计学意义(均P <0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后VAS 比较(分,±s)

表2 两组治疗前后VAS 比较(分,±s)

注:VAS:视觉模拟评分

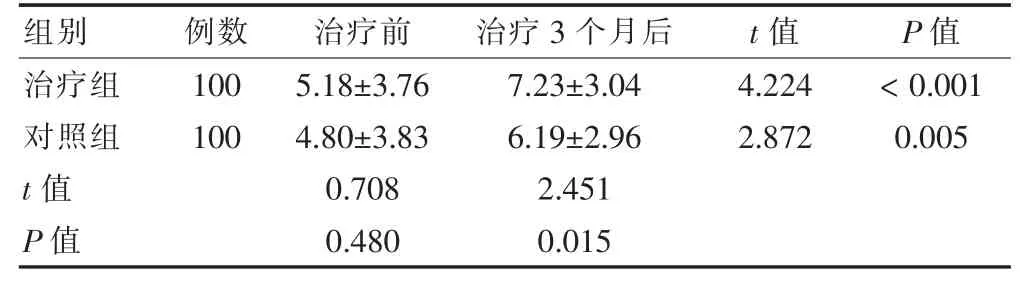

2.2 两组治疗前后JOA 评分比较

两组治疗前JOA 评分比较,差异无统计学意义(P >0.05)。两组治疗2 周后JOA 评分均高于治疗前,且治疗组高于对照组,差异均有统计学意义(均P <0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后JOA 评分比较(分,±s)

表3 两组治疗前后JOA 评分比较(分,±s)

注:JOA:日本骨科学会

2.3 两组治疗前后颈椎曲度比较

两组治疗前颈椎曲度比较,差异无统计学意义(P >0.05)。两组治疗后3 个月颈椎曲度均高于治疗前,且治疗组高于对照组,差异均有统计学意义(均P <0.05)。见表4。

表4 两组治疗前后颈椎曲度比较(mm,±s)

表4 两组治疗前后颈椎曲度比较(mm,±s)

2.4 两组治疗前与治疗后3 个月斜方肌及胸锁乳突肌的sEMG 比较

两组治疗前斜方肌及胸锁乳突肌的sEMG 比较,差异无统计学意义(P >0.05)。两组治疗3 个月后斜方肌及胸锁乳突肌的sEMG 均高于治疗前,且治疗组高于对照组,差异均有统计学意义(均P <0.05)。见表5。

表5 两组治疗前与治疗后3 个月斜方肌及胸锁乳突肌的sEMG 比较(μV,±s)

表5 两组治疗前与治疗后3 个月斜方肌及胸锁乳突肌的sEMG 比较(μV,±s)

注:sEMG:表面肌电信号

3 讨论

颈型颈椎病在中医学中无确切对应的病名,就其临床表现特点而言,属于“经筋病”范畴。《素问·痿论》中有“宗筋主束骨而利关节也”,筋为颈部活动的原动力,骨为颈部的支架,经筋系统通过对骨骼的约束附在其上收缩与弛张,从而产生屈伸和旋转运动[10]。《证治准绳》云:“颈项强急之证,多由邪客二阳经也,寒搏则筋急,风搏则筋弛。”《医宗金鉴·正骨心法要旨》曰:“若脊筋陇起,骨缝必错,则成伛偻之。”这导致颈部经筋气血失和,力平衡失调。《灵枢·刺节真邪》曰:“一经上实下虚而不通者,此必有横络盛加于大经之上,令之不通,视而泻之,此所谓解结也。”指明“横络”为基本病理产物,“解结”是关键治则。现代生物力学研究认为,颈部生物力学的失衡是颈型颈椎病的重要原因[11-12]。静力性与动力性平衡共同维持着正常人的颈椎力学平衡,长期劳损、风、寒、湿刺激等引起颈部肌肉痉挛、缺血缺氧,局部肌肉粘连、挛缩,形成瘢痕,出现动力平衡失调,久之影响椎体小关节错位、韧带松弛,最终影响到椎间盘的退变,从而出现静力性平衡失调[13]。综上,中医理论和现代生物力学理论均认为“筋骨失衡,以筋为先”是颈型颈椎病发生发展的主要机制,因此,“横络解结,调筋以治骨”是治疗颈椎病的关键。经筋理论指导下的针刀循经筋病灶点进行“解结”[14],不仅能“针刺”局部穴位,疏通经络、畅达经筋气血;还能针对颈部经筋病灶点,进行切割、剥离、松解,以达到“解结”目的,针对病因,改善症状,从而恢复颈椎生物力学平衡,以达到治疗颈型颈椎病的目的。

传统针刀是在“非直视”下进行病变部位的切割、剥离与疏通,对医师的解剖知识和操作技术要求较高,但对病灶点位置、范围、性质还局限于以触诊为主要依据,难以针对病灶点精准、彻底地松解,无法达到最大的疗效和保证治疗的安全性[15-16]。超声具有清晰显影、实时动态可视化的优势,不仅可以动态观察针刀的进针方向和松解程度,还能清晰地观察组织结构,避开神经、血管等,有利于提高针刀靶点治疗的精准性、有效性,以及此操作的安全性,同时,超声还可以用于颈椎病的协助诊断及针刀治疗前后的客观量化评估[17],促进针刀治疗颈型颈椎病精准可视化的发展。

本研究以传统针刀疗法作为对照组,研究结果显示,两组治疗后颈部疼痛、颈椎生理曲度和颈椎功能活动均优于治疗前,差异均有统计学意义。此外,治疗组在减轻颈部疼痛、改善颈部功能和调节颈椎生理曲度方面均优于对照组,差异有统计学意义。颈部肌肉耐疲劳能力对维持颈椎的稳定性具有重要作用[18],因此解决骨骼肌紧张或痉挛状态的问题,对颈型颈椎病的治疗意义重大。肌电信号是肌肉中许多运动单元动作电位在时间与空间上的叠加,当肌肉疲劳出现时均会产生频谱左移的现象,sEMG 的平均功率频率能够反映神经、肌肉的功能状态,并以此评估肌肉的疲劳状态,并且其在评价颈部肌肉功能方面具有效度和信度[19-21]。斜方肌与胸锁乳突肌在颈型颈椎病发病过程中较易受累,故本研究采用sEMG 的平均功率频率来评估患者颈部肌肉耐疲劳能力。研究结果显示,与对照组比较,治疗组颈部肌肉耐疲劳能力升高。

综上所述,超声引导下的可视化针刀可显著改善颈型颈椎病患者的颈椎活动功能,减轻颈部疼痛,提高其肌肉的抗疲劳能力,从而增强颈椎的稳定性,其疗效优于传统针刀疗法,值得临床推广。