五声性调式和声在中国诗词艺术歌曲伴奏中的应用

童 锐,李慕凡

(1.铜陵学院 文学与艺术传媒学院,安徽 铜陵 244000;2.新疆农业大学 体育教学部,新疆 乌鲁木齐 830052)

中国艺术歌曲在中国专业音乐领域占有重要地位,无论对于声乐表演者还是钢琴伴奏者,无疑是一个考验其综合音乐素养的“试金石”。与其他声乐音乐形式不同的是,艺术歌曲的伴奏是该音乐形式极为重要的组成部分,所以对其伴奏创作的欣赏与分析同样是不可或缺的。而中国诗词艺术歌曲因其深刻的诗词内涵,其文学性极高,基于中国传统音乐下诞生的五声性调式和声在其中的重要性便不言而喻了。

1 中国诗词艺术歌曲与五声性和声

中国艺术歌曲这一音乐形式雏形最早可以追溯到清末民国前期的学堂乐歌,当时以李叔同、沈心工为代表的学堂乐歌创始者们留洋回国(主要赴日本学习音乐),将当时他们在国外接触到的大量西方音乐和一些作曲技巧应用于学堂乐歌的创作中。最为著名的就是李叔同选取填词的《送别》。这首歌曲是以外国民间歌曲的旋律,配上李叔同自己创作的歌词而形成,“选取填词”这一形式是当时学堂乐歌的最主要的创作方式[1](P23)。为了配合“唱歌课”的教学需求,大部分的学堂乐歌都配上了钢琴伴奏,这种伴奏多是建立在西方大小调体系下的“即兴式”伴奏。外国的旋律、中国的歌词和“即兴式”的伴奏,这种创作方式便成了“中国艺术歌曲”的雏形。随后越来越多的留学欧美的中国音乐家回国,开始投入到中国专业音乐的创作中。这些音乐家参考西方艺术歌曲的模式,开始了中国艺术歌曲的探索。艺术歌曲的三个组成要素分别是旋律、歌词和伴奏,并且三个元素都是精雕细琢的,其歌词一定是既文雅且内涵深刻的。所以,中国传承千百年的优秀古诗词就成为这些作曲家们手中现成的歌词。而音乐方面,他们便不约而同地关注到一个问题,就是中国艺术歌曲无论是旋律还是钢琴伴奏都应按照中国传统音乐的五声性进行。

旋律部分按照五声性创作对于这些留洋归来掌握系统西方作曲技巧的音乐家而言并非难事,并且在学堂乐歌的发展过程中也出现少量的自行创作曲调的乐歌,虽然这些自创歌曲曲调比较平板简短、缺乏个性和感染力,但是其中相当数量的歌曲的旋律都是按照五声性原则创作的,一定程度上为后来的音乐家在中国艺术歌曲的旋律创作部分做了铺垫。然而真正摆在作曲家面前不可逾越的问题是,伴奏部分的创作应该如何遵循五声性原则。如果照搬照抄西方大小调体系基础上的主调和声创作方式,显然是“张冠李戴”。诸如聂耳、黄自和萧友梅等作曲家为了避免这种情况的发生,皆在其中国音乐作品的创作中按照自己理解和作曲技巧,实现了不同方式风格的五声性调式和声创作和应用。而当时著名的语言学家、作曲家赵元任先生,不仅同样在自己的创作中如此,并且在1928年发表了《中国派和声的几个小试验》一文。该文是中国历史上第一篇论述五声性调式和声方法的文章,如果说此时期诸位作曲家在创作中对五声性和声的应用开启了中国音乐家对中国派和声的实践大门的话,那么赵元任的这篇文章便是学术界对五声性调式和声进行探索的标志。中国诗词艺术歌曲的创作历史及发展,就是整个五声性调式和声实践与研究的真实写照。

新中国成立后,经过张肖虎、樊祖荫和桑桐等几位著名作曲家的不断探索,至今日,五声性调式和声已经体系健全,并且其应用已经覆盖了几乎所有的中国风格音乐体裁中。中国诗词艺术歌曲方面,如赵季平、何占豪和黎英海等作曲家在其作品中对五声性调式和声的应用已经精彩纷呈。在樊祖荫《中国五声性调式和声的理论与方法》一书中,对各种和声应用的类型做出了详细且深刻的分类分析,其中既有以西方三度叠置和声为基础的三度结构和声方法,也有为了纯粹化五声性风格而使用的纵合性结构和声方法等。这些服从于中国传统音乐的和声方法在从民国至今的诸多中国诗词艺术歌曲的伴奏中皆多有体现。

2 中国诗词艺术歌曲伴奏中的五声性调式和声

五声性调式和声方法主要有:三度结构的和声方法、纵合性结构的和声方法、四、五度结构与二度结构的和声方法、复合结构的和声方法和线性结构的和声方法。其中,三度结构和声方法是最为早期的,以西方三度叠置构建和弦方式为基础的和声应用。此方法因为其应用灵活而十分普遍,但是毕竟中国传统音乐中建立在三分损益率基础上的五声调式体系和西方建立在十二平均律基础上的大小调体系不可一概而论,故机械地按照三度构建和弦在中国音乐创作中多少有失偏颇。随后以省略三音避免偏音出现的四、五度结构与二度结构的和声方法应用,很大程度上弱化了三度叠置这种逻辑对五声调式体系的干扰,然而仍然未有脱离西方和声构建方式的根本逻辑。纵合性结构的和声方法恰是完全抛开西方和声构建的影响,将五声性作为根本出发点,所以该和声方法无论是在中国艺术歌曲或是其他中国音乐形式的创作中都是最主要的手段,且学术界对该方法的研究至今仍在继续深入。纵合性和声方法的出现与应用,使得五声性调式和声走向独立,而复合结构和声方法和线性结构和声方法是建立在此 基础上的对五声性调式和声的充实与增色[2](P104)。

中国诗词艺术歌曲比之其他中国音乐形式具有与生俱来的特殊性,由于歌曲的歌词直接来自于古诗词原文或一定程度的删减后的诗词,所以其文学性、层次性和历史性是其他音乐形式无法同时具备的。值得注意的是,所有的诗词都需要从历史的角度欣赏与分析,所以中国诗词艺术歌曲的民族性显然是最强烈的,过度的润饰加花恰会破坏它的历史性与民族性。时至今日,虽然五声性调式和声的方法是多样的,但是在该音乐体裁中并非“百花争艳”,而是选择有理,取舍有度的。

2.1 三度结构和声方法的应用

三度结构和声方法具体可分为省略三音的和弦、替代三音的和弦和增添附加音的和弦三种类型,自20世纪20年代我国第一代专业作曲家在其作品中运用以来,一直为作曲家们所沿用,并始终注意着这种和声方法与五声调式的风格相协调相拓展的问题,积累了许多经验。在中国诗词歌曲伴奏中的应用同样是普遍且多样的。

2.1.1 增添附加音的和弦

在某个和弦中具有独立地位的和声意义,不需要解决的和弦外音,叫作“附加音”。它在和弦中主要起色彩润饰的作用。在五声性调式中,典型的附加音是和和弦音构成大二度关系。谱例一为苏轼作词,张肖虎编配伴奏的《念奴娇 赤壁怀古》一作首句部分,该歌曲为F宫调式清乐音阶,谱例中第一小节左手部分为旋律部分的加强了和声层的模仿复调伴奏,而右手部分是以主音F宫为低音的三度叠置和弦,由低到高分别是宫(F)、角(A)、徵(C)和羽(E)。此处的和弦应用极易与纵合性结构和弦中的音列和弦混淆,但实际上是以宫音为低音构建的三度结构原位三和弦。其中羽音虽然是五声正音,但是在其中是以加七度的形式形成增添附加音的和弦,起到色彩润饰的作用。该歌曲虽然为清乐七声音阶,但该小节的旋律部分并未出现清角和变宫,故伴奏部分同样以五声正音配合以致层次统一。

2.1.2 省略三音的和弦

建立在徵、商音上的三和弦、七和弦或九和弦,均以“小三度间音”作为和弦的三音为适应五声音调的风格,有时可将三音省略。省略之后,三和弦即成为空五度和弦。在五声性调式和声发展初期,三度叠置方式是最有效、最直接适应于和声配置的,但是这种方式和五声调式体系中的“小三度间音”即“偏音”产生了直接的矛盾。忽略偏音的存在,必然会对五声性音调产生影响,在纵合性结构和声尚未成熟应用之时,省略三音的和声方法成为了解决此矛盾的最佳选择。而纵合性和声自身存在的局限性,为省略三音的和声方式提供了必须存在的空间。

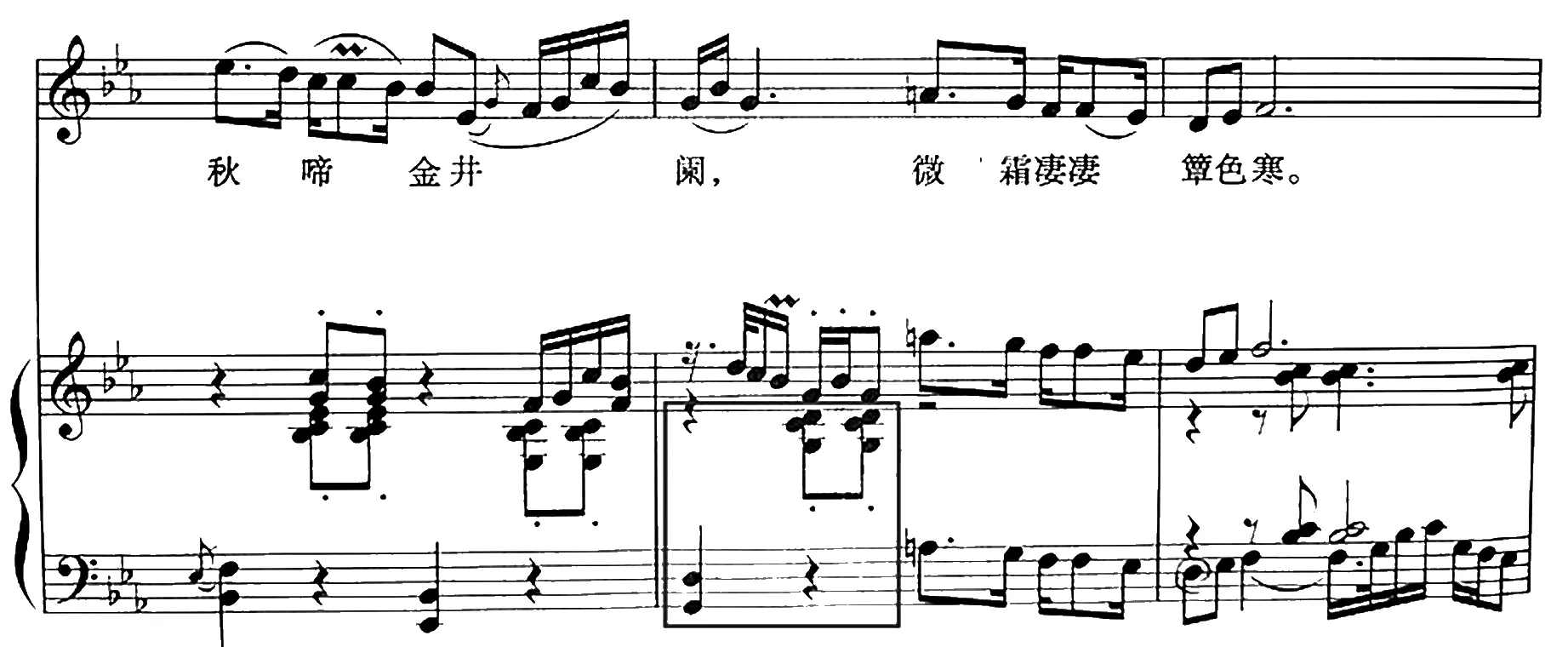

图2 谱例二

谱例二为李商隐作词,何占豪作曲的《别亦难》一作,歌曲为C羽调式雅乐音阶。

何占豪先生的主要创作领域是中国器乐音乐,这是他鲜有的声乐音乐作品,但是却家喻户晓,流传甚广。该歌曲的绝妙之处在于“唱部分的词,抒完整的情”[3],对表演者的文学理解能力和舞台表现能力提出了很高的要求,同时也给予了表演者更为广泛的二度创作空间。谱例中第一小节的左手部分和弦,为商音(F)三和弦,但是省略了其五音清角音(bA),形成空五度和弦。同谱例一中原因一样,为了服从于该小节的旋律声部五声性音调风格,故省去为偏音的五音,达成旋律与伴奏的和谐统一[3]。

2.2 纵合性结构的和声方法的应用

三度结构和声方法是“万能”式的方法,通过省略三音、增添附加音替代三音的方式可以起到弱化偏音对调式影响和强化正音对调式支持的作用。但本质上来说,它的逻辑仍然是建立在西方三度叠置的基础上的,也就是说即便它在很大程度上与中国传统的音乐风格有所融合,但本质上称之为“民族化”和声仍然有些牵强,并未从根本上做到“中学为体”。真正抛开西方三度叠置逻辑的五声性调式和声方式是纵合性结构和声方式的应用[1]。正如桑桐先生在《五声纵合性和声结构的探讨》一文中首先提出了五声纵合性的和声方法,这一方法的提出大大降低了五声调式和声创作对大小调体系的依赖[4]。

把横向的调式音列、旋律音调予以纵向的结合,使之构成和声形态,即形成纵合性结构的和声方式。中国传统音乐无论何种音乐形式其突出的都是旋律的美感,线性的逻辑,纵合性结构和声方法的精妙之处便在于它将线性旋律转化为纵向结构,从而再服务于旋律,使音乐层次分明也上下统一。纵合性结构和声方法具体有三音和弦、四音和弦、五音和弦和含“二变”音和弦。三、四、五音和弦常用于乐段调式明确统一的作品中,含“二变”音和弦常用于调式游移的作品中。中国诗词艺术歌曲绝大部分皆为清、雅两种七声调式,但大多其中偏音只是起到经过、辅助等润饰作用和“旋宫转调”作用,并不对乐段调式产生影响。故三、四、五音和弦更为合适且普遍,而含“二变”音和弦往往也会在一些六声、七声音阶的作品中偶尔出现以突出音阶特征。

2.2.1 音列和弦

三音和弦、四音和弦和五音和弦是完全由五声正音构成,也常被称为“音列和弦”,凡和弦的构成音相同者又被归为一类,称为同音组和弦。音列和弦具有很强的灵活度,由于它是建立在五声正音的基础上,在调式统一的中国音乐作品中广泛应用于前奏、强拍和尾声中,即便是对六、七声音阶音乐作品也同样适用。并且当旋律部分出现调式游移时,音列和弦的应用有利于通过伴奏稳定调式。在中国诗词艺术歌曲中,音列和弦更显重要。

图3 谱例三

谱例三为屈原作词,傅雪漪作曲,胡廷江编配伴奏的诗词艺术歌曲《湘君》,歌曲为D宫调式清乐音阶。楚辞原为战国时期楚地的民歌,经过文人加工之后而形成富含楚地风韵的作品。楚辞中的代表性作品,首推由屈原加工而成的《九歌》,《湘君》便是其中祭湘水男神的歌曲。中国传统音乐的三个音阶清、雅、燕各自有着不同的应用领域,清乐音阶多用于民间音乐,雅乐音阶多用于宫廷音乐,燕乐音阶多用于宴会音乐。中国诗词艺术歌曲中最多使用的是雅乐音阶,而《湘君》来自于战国时期的民间歌曲,故傅雪漪作曲时采用清乐音阶以符合其音乐和文学风格。谱例三中最后一个和弦为歌曲的结束和弦,从高到低分别为D(宫音)、A(徵音)、#F(角音)、B(羽音)、E(商音),其中商音在旋律声部以上行二度辅助音出现,该和弦为建立在宫音上的五音和弦,且该形式也是五音和弦的基本形式。在歌曲中和弦以建立在主音上的五音和弦作为结束和弦,不仅充分强调主音也在最大程度上突出调式风格。

2.2.2 含“二变”音和弦

在五声性七声音阶中,含有“二变”音,即“变徵”或“清角”“变宫”或“清羽”。

为保持五声性和声的结构特点,可按“综合调式性七声音阶”的方式,将这四个音通过以“变宫为角”“清角为宫”“变徵为角”“清羽为宫”的途径,分别作为上、下五度或上、下二度宫音系统的五声正音看待,并参照上述和弦结构方法组成无声化的纵合性和弦结构。由于中国诗词艺术歌曲中为七声音阶的数量庞大,如果从头至尾以三度结构和弦和音列和弦避开“二变”音,虽然保证了调式的稳定但是必然会对七声音阶的旋律色彩造成削弱。在保证调式明确的基础上,有必要在伴奏部分通过一定的方法配合七声音阶的旋律性,故含“二变”音和弦的应用便可做到如此。

图4 谱例四

谱例四为苏轼作词,傅雪漪改编,张肖虎编配伴奏的《念奴娇 赤壁怀古》一作片段,该歌曲为F宫调式清乐音阶。张肖虎是新中国成立后最早进行五声性调式和声应用实践和学术探究的作曲家,他的《五声性调式及和声手法》不仅对中国传统音乐中宫、商、角、徵、羽五大调式的使用比例做了叙述,甚至首次提出“调式情绪”这一概念。他的理论思想不仅对后来樊祖荫、桑桐等作曲家的五声性调式和声研究打下扎实的基础,也为刘正维等中国传统音乐形态学家的宫音、调式情绪的理论做了铺垫。在他的著作中,还没有出现含“二变”音和弦这样的称谓,但是在实际作曲中已经有所体现。谱例中的第一小节的收个和弦很明显是整个小节最强拍的和弦,左手部分用连续的八度加强不仅强调主音增强主音的音响效果,也突出了旋律部分在整首歌曲的地位。其和弦由高到低分别是F(宫音)、G(商音)、Bb(清角音)、D(羽音),其中出现了叠置在三度中的“二变”音清角,此处用法是服从于清乐音阶的旋律色彩。虽然叠置于音列和弦中,但由于主音在左手部分充当低音并且以八度加强充实和声层,使得右手部分的偏音只能起到“点缀”配合的作用,并不会对调式产生明显的影响。而含“二变”音和弦的“清角为宫”等作用,更多应用于中国风格器乐作品中,在中国诗词艺术歌曲中的应用并不普遍。

2.3 四、五度结构和弦的和声方法

四、五度结构的和声,是以四、五度和声音程为基础而形成的。在实际应用中,可以使单独的四、五度音程及其不同的组合形式,也可以由四、五度音程叠置而构成各种不同的和弦形式。由于四、五度结构的和声大多采用平行进行写法,因而其和声进行多服从于线性逻辑。该和声方法的出现为诸多中国音乐形式的创作提供了有力面对音乐情绪上扬的创作手段,无论是单独的四、五度和弦还是组合式四、五度和弦皆能起到很强的加厚和声层的作用。特别对于中国传统音乐强调线性思维的特点,加强和声层显得十分重要,早期采用直白的八度加强显得过于单调苍白,而四、五度结构和声的应用恰恰解决了这个问题。

2.3.1 单独的四、五度音程

四、五度音程虽然存在于各种不同结构原则的和弦之中,但由于它们是四、五度结构和弦的基础音程,因而当它们在作品中以整体方式被运用时,即可视为体现了四、五度和声的结构原则。

图5 谱例五

谱例五为李白作诗,傅雪漪作曲,胡廷江编配伴奏的《长相思》一作片段,该歌曲为C羽调式雅乐音阶。李白是我国著名的豪放派诗人,千百年来能够用格律文字表现的如此气势磅礴,宏伟壮丽的人无出其二。对于以李白作品为歌词的音乐创作,其钢琴伴奏织体的重要性是不言而喻的,柱式与分解等形式的织体如何合理分配运用是不可逃避的问题。对于其中诗词高潮的和弦选择,仅用八度加强这样的方式明显气势有余而内涵不足。故四、五度结构和弦在其中的发挥是最为合适的。谱例中第二小节的第一个和弦采用半分解的形式,将两拍一分为二,分部在左右手,左手强拍以五度音程低音加重易凸显腔句结束字力度,随后右手低音部再以四度音程递进,右手高音部分是对旋律的加花复调再现,旋律性与文学性兼顾。其和弦由低至高为G(角音)、D(变宫音)、C(羽音),三个音自下而上分别构成五度音程和四度音程,并且偏音直接作用于和弦,既配合雅乐音阶的旋律色彩同时在强力度低音中也包含一定的不稳定性,为其后乐句做出铺垫。

2.3.2 组合的四、五度音程

和声由四、五度音程的不同组合方式构成,一般分为两个或三个层次,各层之间既可以是相同的音程,也可以是不同的音程,既可以同向进行,也可以反向或斜向进行。该和声方法在中国民族器乐音乐中最为普遍引用,因其乐器多,声部多,故需要对诸多不同音组的乐器进行声部分配,组合四、五度音程对于充实乐器表现,填充声部结构起到了至关重要的作用。而在中国诗词艺术歌曲中,恰是对单独四、五度和弦的升级应用,更大程度上加强了和声力度。

图6 谱例六

谱例六为杜牧作诗,傅景作曲并编配伴奏的《清明》一作片段,该歌曲为bE宫调式清乐音阶。谱例中第二小节的两个琶音和弦前后衔接,其中各声部既有同向进行也有反向进行,其中第一拍左手和弦是一个以主音为低音的宫三和弦变位,随后衔接到第二拍和弦。第二排左手部分是以一个F(商音)八度框架内置于五度音C(羽音)的和弦,形成下五度上四度的组合式音程和弦。琶音的演奏效果宛如诗作者顺着牧童手指之处眼神的转向过程,绝妙无比。

3 五声性调式和声在中国诗词艺术歌曲伴奏创作中的作用

中国古代的诗词本就有“吟唱”作用,“曲水流觞”的雅兴便是最真实的写照。但当时的吟唱往往都是即兴式的,并没有对“记谱”的概念。也有一些专门对古代音乐进行记录的著作如《九宫大成南北词宫谱》,当代音乐家也对其中能够转化为现代乐谱的选取进行了改编使之成为专业音乐。但旋律无论是改编还是创作,伴奏部分的创作都是建立在西方音乐体系传入中国后才逐渐发展起来的。不难发现,对于中国音乐伴奏的编配其难点主要在于两处,其一是必须要摆脱西方音乐体系的影响,建立在五声调式体系中;其二是将中国传统音乐的线性逻辑转化成纵合性逻辑。从五声性调式和声的发展角度来看,这两个难点的解决并非一蹴而就的,恰恰是经过几代人的努力才在今日形成覆盖全面的应用系统。

为何必须摆脱西方音乐体系的影响呢?在大小调体系中,大调式和小调式并没有地位之区别,二者是完全平等的状态。而在中国音乐则不然,旋律形态、音阶有地域和应用范围的区别,宫、商、角、徵、羽不仅有情感上的区别也同时有地域的差异,最为重要的是,五个调式所应用的比例差异颇大。在“同均三宫”的理论基础上,同样的七声音阶可以用三个宫调和音阶解释,三个首调概念在固定音高上完全一致,如何判断哪一个才是最恰当的选择?不同的宫调和音阶代表着诸多不同的概念,以上种种都直接影响着伴奏的编配。

五声性调式和声的优势作用在于它是为了服从于调式、音阶情绪、旋律形态特点、歌词文学内涵的配置,多种结构类型和弦的互补应用可以渗透到每一个小节,每一个音符,每一层意义,是取材于西方技术却完美地融入中国传统音乐文化与文学的音乐表现方式,恰如同洋务运动的那句口号“中学为体,西学为用”[5]。

4 结语

伴随着越来越多的作曲家对五声性调式和声的探索和应用,越来越多的表演者对中国诗词艺术歌曲在不同方面的深入分析,该音乐形式在未来创作数量会越来越多,对其的表演也会越来越有层次和内涵。其艺术性、文学性和表演性一定会继续迎来“质”的飞跃,这种“青出于蓝而胜于蓝”的音乐形式不及能够充当起与他国文化沟通的桥梁,且一定会在世界舞台上绽放光芒!