清末官办高等教育课程体系的转型与失范(1862-1911)

胡莉芳

(中国人民大学教育学院,北京 100872)

我国古典高等教育课程历史悠久。《论语·述而》记载“子以四教:文、行、忠、信”,《礼记·王制》说大学“春秋教以礼乐,冬夏教以诗书”。礼乐指高级宗教仪式所用,诗即乐的歌词,书系教中的古典[1]。古典课程自成体系发展延续了几千年。到19 世纪末在与西方工业文明、近代科学知识的激烈碰撞中,传统的学术体系被肢解,课程体系在传统与现代、中与西的互动中开始由古典人文教育向现代学科体系转型。

一、古典高等教育课程体系:以人文教育为核心

传统教育以儒家为本。自孔子定“六经”以来,古典高等教育课程自成体系,在不断自我完善的过程中延续了两千多年。朱熹在《大学章句序》里面总结了大学阶段的教育要求,十五岁之后进入大学,“教之以穷理、正心、修己、治人之道”[2],主要是学修己、治人和内圣外王之道。古典高等教育课程体系正是围绕这个目标而演进。

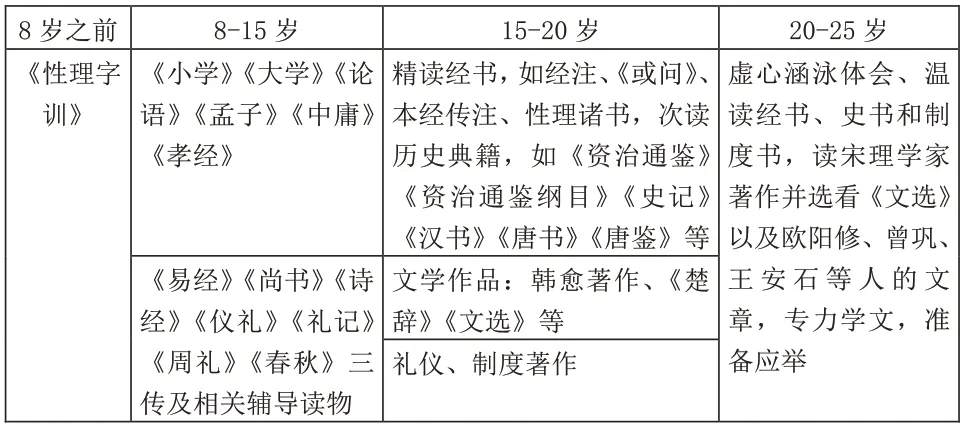

公元前124年,汉武帝创设“博士弟子员”制度,变“一经”为“五经”,诗、书、礼、易、春秋成为官方正式认可的太学课程。南北朝、唐宋时期,课程里面逐渐增加了史学类、文学类、诸子类内容。朱熹认为学校要设“德行”“诸经、子、史、时务”等科目进行教学,时务就是“礼乐、制度、天文、地理、兵谋、刑法之属”[3]。张居正在《请申旧章饬学政以下振兴人才疏》中,坚持宋儒的经典传注和行文的典实纯正,提出“《四书》《五经》《性理大全》《资治通鉴纲目》《大学衍义》《历代名臣奏议》《文章正宗》及当代诰律典制等书,课令生员,诵习讲解,俾其通晓古今,适于世用。”[4]发展到元明清时期,古典高等教育课程体系已比较成熟。程端礼在《程氏家塾读书分年日程》中分四个阶段进行了总结(见表1)。此分年日程是传承朱熹教育思想之作,集聚了理学教育之精华,先四书后五经再读史,继而学制度,最后练习作文应试,作为培养儒生、士大夫的课程标准和教学计划被明清官学、私学所接受,对后世影响很大。

表1 《程氏家塾读书分年日程》课程体系[5]

在这个课程体系中,15 岁之后需要深入研读经书,继续学习历史典籍、制度时务、文学,并自由思考,如:钟会“十五使入太学,问四方奇文异训”;李铉“二十三,便自潜居,讨论是非”[6]。可见,大学阶段的主要任务是精读、体会、深入思考经书和史书,并学习朝廷的礼仪制度和政治家、思想家的著作。古典高等教育课程是一个“重道德而轻功利”[7-8]、以人文经典为主的博雅教育体系。这个体系所培养出来的儒生虽在汉宣帝时就被批为“不达事宜,好是古非今,使人眩于名实,不知所守,何足委任”[9],科举影响下的生员也被顾炎武痛斥为“嚚讼逋顽,以病有司者,比比而是”[10],但汉以后两千多年这一直是中国文教政策的正统。从主流来看,其涵养了士大夫阶层,适应了中国传统社会政治、经济、社会发展的需要。只是到了19 世纪末20 世纪初,西风东渐,时代巨变,以人文内容为主的古典课程体系遇到了工业文明的巨大挑战,难以为继。

二、清末官办高等教育课程体系:引进近代学科课程

从同文馆到京师大学堂及其分科大学堂,清末官办高等学校引进近代学科课程,从“讲求西学”到“观其会通”,再到“推行无弊”,对“中体西用”的理解在不断深入,并且从学校制度、课程设置、教学计划、教师配置等方面推进了实践。

(一)京师同文馆课程——为讲求西学而设

鸦片战争之后兴办的新式学堂开启了高等教育学科课程的先声。1862 年8 月20 日,奕等奏请设立培养翻译人才的同文馆,属于官办高等专门学校,1902年并入京师大学堂。

同文馆课程以学习外国语言和汉语为主,设英、法、俄、德四馆,分馆教学认、写、解、译以精熟四国语言,同时设置数学、天文、化学、地理、各国法律等现代课程,聘请了数学、国际公法、天文、化学、医学与生理学、物理学教授[11]。学制总计13 年,每学年都有不同课程任务,包括前八年和后五年两个阶段,第一、第二学年,主要研修外国语言基础,练习文法,翻译词句;第三学年,则学习各国历史、地图方面的知识以对各国有全面掌握,并进行一些选编的翻译;从第四学年到第八学年则在掌握该国语言基础上学习代数、几何、微积分、化学、航海和天文测算、地理金石、富国策等其他实用学科知识。后五年,课程还是上述学科,内容是数学、化学、天文、地理等各学科的高深知识[12];也就是“俟洋文字有根基,再任意挑选一门科学,也只是化学、算学、天文几种”,据同文馆学生回忆,“其中最认真的,就是汉文、算学”[13]。综观1876 年课程表和相关研究,同文馆虽以培养翻译和外交人才为主,但课程设置还是较全面,实际上是一个综合性现代高等学校课程体系的雏形。其主要特点包括:(1)“为讲求西学而设”。同文馆的设立是为培养专门人才,“谙其语言文字,方不受人欺蒙”,因此以语言文字、西学学习为主,并且没有纳入国子监的管辖,而是设于总理各国事务衙门之下。此时,奕等办学者的目标就是设立一所专门学校,它不具有太学的地位,也没有纳入科举体制,并不构成对中学体用的实质冲击。(2)课程体系较完备,是古典教育向现代新式教育转型的起点。因同文馆学生“年幼学浅”,短期内学得精深的西学很困难,1867 年6 月清廷力排众议同意增设天文算学馆,招考具有贡生或举人以上功名的士人入馆研习[14]。于是,同文馆从外语学校变成了多学科的综合学校,它注重学习传统内容,也不阻拦学生参加科举考试,自然科学知识也占有一定比重[7]。(3)课程学习分阶段,在课程内容上有深度、难度的阶梯差异。

(二)京师大学堂课程

同文馆主要还是学习西语西文,“于治国之道,富强之原,一切要书,多未肄及”;规模也较小,“即使在馆学徒一人有一人之用,尚于治天下之才万不足一”[15],不能满足维新派改革的需要。于是,清廷始设京师大学堂,开始探索制度变革,并从学习西语西文转向对西技西艺的学习。以癸卯学制施行、分科大学堂设立为界,京师大学堂的课程体系大致可分为两个阶段。

1.中西并重,观其会通(1898-1904)

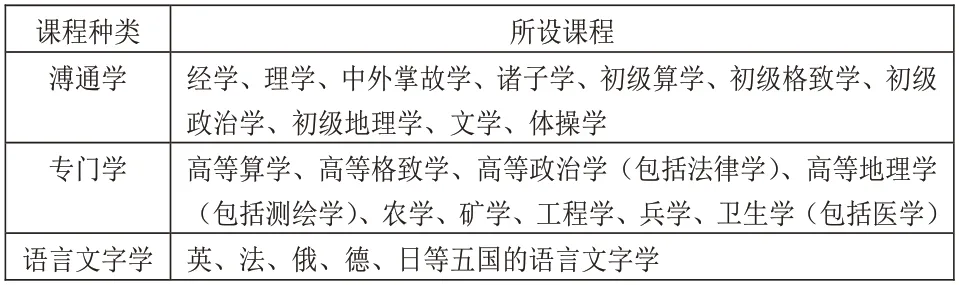

1898 年7 月京师大学堂开办,章程中指出功课为第一要务;强调中西贯通,课程设置的目标是“培植非常之才”;较之同文馆,人才在各个方面都要有所见长以备启用。因此,京师大学堂的课程(见表2)除语言课程之外,设有溥通学、专门学两大类。溥通学相当于基础课,专门学则类似专业课。

表2 京师大学堂课程设置[16]

溥通学是全体学生都必须修习的课程,一共十门,全部采用上海编译局的教材,三年之内必须全部修完,才可以拿到相应文凭。专门学九门,“溥通学卒业后”,每个学生各选一门或两门专门学。除此之外,还有五种语言文字学,学生可任选一种,与溥通学一并学习。但12 月17 日开学时,科学课程还一门未开。这种状况非朝廷所愿,孙家鼐奏报“泰西各国兵农工商……皆士大夫所宜讲求,而为近日切要之务”[17],后兼有御史参奏,朝廷谕令“课程均按原定章程开设”,“堂中一切功课,尤须妥定章程,总以讲求实学为主”,“科学教学应立即进行”[18]。于是,第二年秋季开始,所有学生午后均习科学,如格致、算学、化学等[19]。1902年1 月,张百熙受命后,增加了许多西学课程,缩减了经学课的比重,如政科中经学课程4课时,占周总课时的1/9,艺科中一周只有1 节经学课[7]。与同文馆时期相比,京师大学堂的课程设置更加注重中学与西学比重,强调西学知识的全面性,以及本国知识和外国知识的互补与衔接。其主要特点是:(1)“中西并重,观其会通”。章程明确指出“近年各省设学堂,虽名为中西兼习,实则有西而无中,且有西文而无西学”,原因就是中西学没有贯通,“故偶涉西学之人,辄鄙中学为无用”。“夫中学,体也;西学,用也。二者相需,缺一不可,体用不备,安能成才?”因此,学堂所设课程的原则是“中西兼习”,不能偏废;“以西文为学堂之一门,不以西文为学堂之全体,以西文为西学发凡,不以西文为西学究竟”。(2)通过教材编订贯彻课程理念。教材和教学之人是实现“中西并重,观其会通”的关键,因而专门在上海设编译局,吸纳中西通才为大学堂编订中西教材,中学教材要求“荟萃经子史之精要,及与时务相关者编成之”,西学教材则“译西人学堂所用之书,加以润色”;教材成为定本以后,颁行各省学堂以开民智。(3)重视教师的选聘。同文馆与北洋学堂等多以西方人为总教习,“于中学方面不免偏枯”。大学堂吸取经验教训,强调必选中国通人、学贯中西者为总教习。张百熙任管学大臣时辞丁韪良,拜桐城派代表人物吴汝纶为总教习,后张鹤龄以副总教习主教务,聘请了严复、林纾主持译书局,孙诒让、蔡元培为经史教习,范源濂、柏锐为日语、英语助教[20],还有外籍西学教习,科学课程内容和教材则主要由日本教习拟定。(4)表率作用。京师为首善之基,大学堂课程理念、课程设置、教材等一切章程功课都是各省学堂的表率[16]。

2.推行无弊,造就通才(1904-1911)

庚子之后,张百熙于丰台购地备建七科大学,然弹劾者众多,因陋就简只于马神庙公主府原址设师范、仕学两馆。后荣庆被增命为管学大臣,其专权,张不能行其志,分科大学之事一再拖延[21]。直至张之洞入京主持改订学堂章程,清廷才于1904 年1 月施行“癸卯学制”,在京师大学堂设八个分科大学堂,教授各科理法。1910年3月,分科大学堂正式开学。

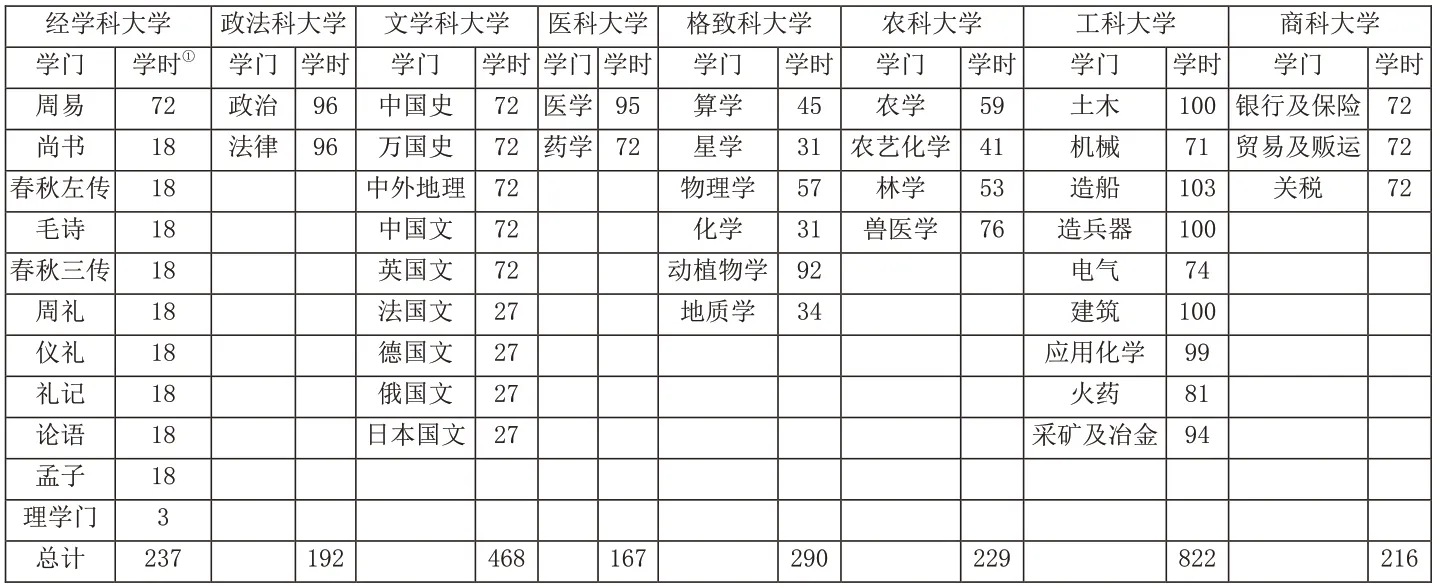

分科大学堂的八个学科统系(见表3)分别下设具体学门(科目)不等,除政法科和医科是四学年,其他均为三学年制。并且,在每学年中,以每星期钟点为单位(周学时),每学门都规定了主课、相应的教学大纲以及教学内容和教材等。以经学科大学下“周易”学门为例,总计11 门主课,包括周易学研究法、尔雅学、说文学、钦定四库全书提要经部易类、御批历代通鉴辑览、中国古今历代法制考、中外教育史、外国科学史、中文地理学、世界史、外国语文等。这是一个以中学领衔中西结合的课程体系,其中,周易学研究法是主课中的基础课程,周学时是6,和外国语文同为课时最多的课程。

综观分科大学堂的课程设置,从八大学科对比来看,最大特色在于突出了经学的地位,将其与文学科分离,且位列众学科之首。经学科大学囊括中华文化经典,以儒学传统为脉络,设置了周易学、尚书学、毛诗学、春秋左传学等11 个门类,强化了经学引领各科学术的至尊地位。由此可见,对于主政者而言,经学仍是立国之本,总学时是237。文学科大学含中外文史门类,中国史、中国文是9 个门类中的2 门。工科大学是另一个重点,不仅门类多,而且课时数量最多,有822 学时,其中涉及土木、机械、造船、造兵器、电气、建筑、火药、采矿、冶金等门类,皆为来自日本或西方的近代学科课程,反映了分科大学堂时期已开始注重理科、工科等科学知识,是“讲求时务”“经世致用”思想的体现。

《奏定学堂章程》是第一个真正实施的近代学制,也是我国近代学校课程体系的奠基石[23]。分科大学堂采取分科课程的形式,大量增加西方自然科学和社会法律方面的课程内容,并明显吸取了同文馆和京师大学堂前期办学的经验,在理念、课程设置、教学内容、教学方法等方面进行了大量改进。有史学家认为此时已“有步骤地陆续建立起扎实的正规化科学教学”,实行专业分科,且“在每一科内部,又实行基础知识与应用技术的结合”[17]。分科课程的形式对我国近代大学课程体系的诸多方面产生了深远影响。其主要特点是:(1)教学理念——推行无弊,造就通才。1903 年6 月27 日,上谕给张百熙等三人,指出厘定学堂章程“务期推行无弊,造就通才,俾朝廷收得人之效,是为至要”,“通才”之“通”,关键在于通明“中体西用”的指导思想,通晓四书五经,以中学(经学)治身心,以西学应世事[24]。为造就通才,对外国的课程门目要进行变通,“择其宜者用之,其于中国不相宜者缺之,科目名称之不可解者改之,其有过涉繁重者减之”;从培养富强治国通才、可推广出发,课程设置兼顾传统学问与近代科目、中学与西学、理论与应用。(2)课程设置——中西融合加深与“西学为用”。京师大学堂的课程虽始设就强调中西会通,但到1904 年的分科大学堂,课程才真正分科并更加体系化。其一,文史、政法类学门课程设置中西融合,如“周易”学门虽属于传统中国学问,但主课中还包括外国科学史、外国语言等5门补助课,选修课程则包含大量西方近代学科课程;其二,格致科、农科、工科与商科大学等基本上是来自西方的近代学科体系,大学堂还拥有物理、化学、博物等多所实验室,实验室和图书标本器具购置的开支年均达纹银8000 两[17]。(3)课程类型——区分主课与随意科目、基础课与补助课。分科大学堂中有较细致的教学计划安排,区分了主课与随意科目,这是民国时期大学必修课与选修课的雏形。其中,主课中含补助课,各学门的补助课和随意科目是相同的。(4)教学内容——中国传统学问地位特殊。“以忠孝为本,以中国经史之学为基,俾学生心术一归于纯正,而后以西学论其智识,练其艺能,务期他日成才,各适实用”。这是“中学为体”在教学计划中的安排,教学内容必须以中国传统学问为根本。经学科大学为分科大学之首,其学时长,以经学和理学的学习为主,如“理学研究法”的教学内容包括“理学源流”“以群经、诸子证理学”“理学盛衰”“周程张朱五子各不相同之处”“理学与经学之关系”“以外国学术证理学”等详细内容。(5)教学方法——“通用结合”。章程对中国传统学问的学习要求是“通经”与“实用”相结合,如经学的研究法是“通经所以致用,故经学贵乎有用……求经学之有用,贵乎通……研究经学者,务宜将经义推之于实用,此乃群经总义。”[22,25]

表3 大学堂学科统系表[22]

三、课程体系的转型期失范

从同文馆到京师大学堂,清末官办高等教育课程体系背负千年传统赋予的价值与包袱,为摆脱危局、求取新式人才在制度上迈出了脱离古典人文教育的步伐,在高等教育现代化过程中具有重要的历史意义。此时,新学被大力引进,但未经改造的旧学逐渐失去吸引力,出现转型期失范。

(一)转型期:理念-制度-应用的西学引进过程

19 世纪末至20 世纪20 年代是近代思想的转型时代[26]。有史学家认为这次转型是继秦汉从封建制转到郡县制后中国第二次政治社会制度大转型[27],从器物、制度到新旧思想的比较与反思,其变化之速、变化之大、意义之深远、方式之独特是此前历史纪录所不可比拟的[28]。李鸿章称之为“数千年未有之变局”。新式学校、新教育制度是新旧思想、新旧知识汇集之地,是中学、西学交流融合之所,更是主政者寻求振国运人才之途径。在这样的变局中,从冯桂芬、李端棻到吴汝纶,从奕、孙家鼐、许景澄到张百熙、荣庆、张之洞,他们在议论学堂章程、办学目标、立学宗旨,争论课程设置、分科大学设置、总教习聘请等过程中,无不涉及对中西学“体用”“本末”或“道器”关系的探讨,且经历了一个从被动到主动促进中西融合的过程。同文馆虽下设于总理各国事务衙门,专为学西语西文而设,但不受国子监管辖,在传统太学书院系统之外,更是与科举体制无缘,基本上是一种“体制外”的受轻视的专门课程设置;京师大学堂地位则大为不同,其是“中国学界第一大学”,“为学术人才之根本,关系重要”,且基本理顺了与国子监、科举的关系,聘请学贯中西者为总教习,课程被明令必须中西兼习、不能偏废,对西学从西语西文转向西技西艺;到分科大学堂设立之后,“中体西用”更是从理念层面推进到立学宗旨、课程教学计划层面,为培养古今、中西之通才,课程设置体系化,从西语西文、西技西艺到工农医商等应用学科,融合细化到科目门类和教学内容。可见,由古典人文教育向现代学科体系的转型从理念到制度和应用,在不断深化、具体化、操作化。

(二)转型期失范:以经学为代表的中学之“根基”地位动摇

涂尔干认为失范是一个社会或群体相对缺乏规范的状态,后扩展到包括个体;默顿进一步提出文化结构与社会结构结合不当、规范冲突是失范的原因[29];失范理论逐渐从对社会偏差行为的解释扩展到从社会变迁和社会发展过程去描述失范。清末是中国高等教育课程体系从古典人文教育向现代学科知识体系转型的开始,旧的文化结构被打破,而原有的社会结构、社会条件还残存或跟不上新式教育制度的发展,群体成员能力与新教育相差甚远,使得新课程体系的推行与改革期望脱节。这种转型期的失范现象突出表现为中学(经学)“根基”地位的动摇。

“中学为体、西学为用”为当时的办学初衷。同文馆为讲求西学而设,由于其角色特殊,中学在课程设置中的辅助地位被容忍;但1867 年,当奕等人打算在同文馆增设天文、算学馆,大学士倭仁等人斥之为“用夷变夏”,因此极力反对添设,并反对招收正途科甲人员入馆学习。甲午之后,儒家价值观地位动摇,知识分子和主政者或主动或被动、或激烈或不得不正视西学的意义与价值,守旧士大夫的非议已无法影响大局。于是,京师大学堂被设立在“体制内”,为打好根基也为矫正单学西学或中学之流弊,明确“中学体也,西学用也”,且由于地位重要,其“立法之意,欲以中学统西学”;到张之洞主持制订“癸卯学制”设八个分科大学堂,以经学科大学为首,凸显“中学为体”的办学宗旨。

但是,“中学(经学)为体”却遭遇难以坚持的实践窘境。从同文馆到京师大学堂再到分科大学堂,课程设置越来越完备,内容越来越详细,涉及学科领域广,包含了文理工商医等不同门类,基本做到了“西学为用”;然而新式学堂在办学过程中受到种种非议,经费困难,人事复杂,经学科学生难以招收,“中学为体、西学为用”的办学初衷由于重重困难在实践中面临“中学(经学)难以为体”的尴尬,并在课程体系上全面地反映出来。同文馆时期,学习西方知识变成了现实,虽要求半天时间用来学习汉文经学,但以西人为总教习,“治西学者绝口不言中学”,“中学方面不免偏枯”。京师大学堂设立时,所面对的问题则是“名为中西兼习,实则有西而无中,且有西文而无西学”,其“以新学自帜,尤为旧人所恨,蜚语浸盛”,“羡妒者众多”,张百熙苦心支撑,力排群谤,朝廷也信其谨厚,大学堂才得以保存;后吴汝纶被拜为总教习,他认为“人无兼材,中、西势难并进,学堂自以西学为主;西学入门,自以语言文字为主,此不刊之宝法。他处名为西学,仍欲以中学为重,又欲以宋贤义理为宗,皆谬见也。”[30]明确指出大学堂为新式学堂却以中学为宗,这种“中体西用”的教育理念是荒谬的,主张大学堂当以西学教育为主,在西方教育制度框架下维系中学教育,将中学知识纳入西学分科体系[31],实质主张一种以西学包罗中学的教学安排。1904 年分科大学堂时期,张之洞虽把经学科大学置于首位,以维护“中学为体”的地位,但经学科大学的课程设置被批评;王国维认为其根本之误在于缺哲学,西洋哲学之于中国哲学类似于诸子哲学之于儒家哲学,“异日发明光大我国之学术者,必在兼通世界学术之人,而不在一孔之陋儒”[32]。世风学风已变,未经改造的旧学难以维持,以“旧学”为根基的课程设置带来了“中学(经学)难以为体”的尴尬局面。

当时,很多人已经清醒地认识到了此问题。梁启超早年作为改良派的理论骨干,也曾制作一份过渡时期的课程表(1892 年),把所读之书区分为经学、史学、子学、理学和西学五类,并制定了“读书次第表”,如此“西学所举数种,为书不过二十本,亦未多也。遵此行之,不出三年,即当卒业,已可卓然成为通儒学者。”[33]然五年之后,“风气渐开,议论渐变,非西学不兴之为患,而中学将亡之为患”[34]。1900 年时任京师大学堂中文总教习的许景澄被迫上书“请将大学堂暂行裁撤”,因为大学堂原为“讲求实学,中西并重;西学现非所急,而经史诸门本有书院、官学与诸生讲贯,无庸另立学堂造就”[35]。西学非所急、中学无须另立学堂使得庚子前后京师大学堂出现办学危机。而经学科大学则难以招到合格学生,迟迟无法开学,学部指出“经科大学所以研究中国本有之学问。自近年学堂改章以来,后生初学大率皆喜新厌故,相习成风,骎骎乎有荒经蔑古之患。若明习科学而又研究经学者,甚难其选,诚恐大学经科一项,几无合格升等之人,实与世教学风大有关系”[36]。张之洞更是担忧“因中学义理精深,文词雅奥,新设学堂学生所造太浅”,倘若“所有国文之经史词章,无人能解,无人能教”不免“道熄纲沦法斁”[37]。

为什么清末官方办学实践中会出现如此窘境?当时,传统教育之“大学模式”无以为继,三纲领八条目不能解决“振国运”的问题,旧的失去吸引力,但中西如何融合还没有定数,新知识在课程体系中还没有成熟,思想不清晰,路径不明确。于是,在主政者心中,课程设置要“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”,以体现“中体西用”和中西学的本末关系。实践中,西学“论其智识,练其艺能”,在教育制度、教学内容等层面上被接受,而以经学为代表未经改造的中学之“根基”“精神”的地位却出现了偏差,使“学生心术一归于纯正”的作用没有发挥出来。也就是说,在大量引进西方近代学科的同时,清末官办高等教育通过强调诸经、诸子学说和史学典籍,力图坚持课程体系中传统学问的主体地位,但面对强大的西方工业文明,沿着“西学为用”的方向却走向了“中学(经学)不能为体”的道路[38]。这种转型时代的失范现象,究其根本是世风已变,求学者“喜新厌故,相习成风”,未经改造的旧学逐渐失去吸引力,但主政者和部分办学者没有及时体察,或为守旧派所扰,或为条件所限,使得新式高等学堂的课程体系难以满足实际需求,实践中必然偏离改革初衷。民国北洋政府时期蔡元培主持教育改造继续导向西方大学制度,主要内容就是“废经学科”和“文理并重”。1913 年前后《大学令》和《大学规程》相继颁布,再经由1917-1919年对北京大学的整顿和改革,基本完成了对古典人文教育的改造,使中国高等教育课程进入现代学科体系行列。

一言以蔽之,百余年来,古与今、中学与西学是中国高等教育课程体系发展无法回避的话题,晚清以传统文化为主导观念对外来文化某些因素进行初步选择,其尝试还是建立在“用夏变夷”“礼失而求诸野”的基础上[28]。官办新式学堂课程设置正是如此,坚持以未经改造的经学为体,没有及时适应时代需求难以坚持而“失范”。历史经验说明,课程发展不可以古非今,也不可以西学取代中学,而应该与时俱进地开展高水平交流,博采众长发展中学,进入中西融汇的新时代。

致谢

感谢段双双整理表格。