“牛弘不能精知音律”辨

李 波

(井冈山大学 人文学院,江西 吉安 343009)

牛弘(544—610 年),字里仁,隋安定鹑觚(今甘肃灵台、陕西长武一带)人。他在隋朝历任秘书监、太常卿、吏部尚书等职,是杨隋时期朝廷重臣。史书评价:“隋室旧臣,始终信任,悔吝不及,唯弘一人而已”[1],由此可见,牛弘在隋朝一代的特殊地位。

近年来,学界对牛弘关注渐多,对牛弘开展的相关研究也渐趋丰硕。在牛弘献书思想研究方面,有陈林《牛弘图书馆学思想初探》(《理论学习月刊》,1998 年第4 期);梅海燕《对牛弘〈请开献书之路〉的探讨》(《河南图书馆学刊》,2002 年第3 期);张晓颖《牛弘、胡应麟与“图书厄运”的历史探析》(《韶关学院学报》,2006 年第4 期);罗康泰《牛弘〈请开献书之路表〉简析》(《上海高校图书情报工作研究》,2009 年第4 期)等文章;在牛弘“制礼作乐”等文化贡献研究方面,有郭康松《搜访逸籍制礼作乐——论牛弘的文化贡献》(《湖北大学成人教育学院学报》,2004 年第4 期);王昭义《牛弘与隋朝的文化制度建设》(《河西学院学报》,2006 年第1 期);安杰《大雅君子牛弘》(《档案》,2017 年第5期)等文章。另外还有杜志强《牛弘姓氏、著述考》(《中国典籍与文化》,2010 年第4 期)一文就牛弘的生平事迹相关问题展开讨论。以上研究从不同侧面揭示了牛弘的历史文化贡献,有助于牛弘研究的深入开展。另有郑祖襄先生《开皇乐议中的是是非非及其他》一文,将牛弘作为隋文帝杨坚音乐思想的执行者来看待。文章肯定了牛弘对“开皇乐议”的推动作用,“牛弘借平陈获宋、齐旧乐的机会,提出依梁、陈旧乐来制定隋朝雅乐。牛弘的上书得到了隋文帝的同意,乐议由此展开了新一轮的讨论”[2]。葛恩专《开皇乐议研究》是一篇专题研究“开皇乐议”的硕士学位论文,文章充分肯定了牛弘在“开皇乐议”中的贡献,“牛弘作为隋朝的太常卿,贯穿于开皇乐议的始终,为隋代雅乐制度的恢复做出巨大贡献”[3]。尽管以上两篇论文并不是牛弘音乐思想研究的专题之论,而实际上对牛弘制乐实践及历史贡献也略有论及。稍显不足的是,作为制定隋朝一代正乐(雅乐)的实际主持者,牛弘在音乐方面的主张及正乐举措,还缺乏全面的梳理和分析。尤为遗憾的是,目前学界还缺乏这方面的专题研究,这甚至已经成为当前牛弘研究一块显而易见的短板。

对牛弘音乐思想研究的不足,实际上与后世对牛弘音乐活动的认识与评价有一定的关系。从古代相关文献资料的记载来看,牛弘虽然作为主持隋朝“开皇乐议”的太常卿,但却在是否精知音律的问题上时常被人质疑,更有甚者将其视为“不知乐者”。这些观点认识可能也是导致目前学界对牛弘音乐文化思想认识不足、评价普遍不高的一个原因。实际上,围绕牛弘是否精知音律,后世亦是众说纷纭,乃至是非混淆,至今仍是一个悬而未决的难题。因为这个问题关涉人们对牛弘制乐的评判和评价,乃至影响到人们对牛弘音乐文化思想及其贡献的判断,故而对此问题做一番考察就显得相当必要。本文试图结合历史事实,辨析论家观点,力求对牛弘是否精知音律乃至是否知乐作一个较为清晰的辨析判断和相对较为客观的评价。

一 “牛弘不能精知音律”的提出及其用意

关于牛弘“不能精知音律”的说法,最先是由唐朝史官在撰写《隋书》时提出来的。起因是开皇二年(582 年),已经入隋的齐黄门侍郎颜之推向隋文帝杨坚建议修正太常雅乐。起初隋文帝并未十分重视此事,只是命乐工齐树提“检校乐府,改换声律”,结果“益不能通”。接着在郑译的再次请求下,隋文帝才诏令太常卿牛弘、国子祭酒辛彦之、国子博士何妥等参与议乐。这次的结果同样也不理想,“沦谬既久,音律多乖,积年议不定”[4]。隋文帝为此动怒欲治罪于牛弘等人。好在文帝听从了治书侍御史李谔的劝诫,认识到“乐不可速成”,于是他再一次扩大了乐议的规模和规格,诏求知音之士并将议乐之事安置在权力极大的尚书省(当时的政务部门)进行。于是“开皇乐议”才算迎来真正高潮。

作为较早的提议者,郑译的观点较为明确且已经有过一定的音乐实践,他以龟兹人苏祗婆所弹琵琶“七调”来勘校“七声”,并进一步推演出十二律之音调,采用旋宫,七声十二律,合八十四调。以此为据,他又明确指出现行钟律的舛误,认为每宫七声,“三声并戾”。不但如此,郑译甚至专门撰写二十余篇文章“以明其指”。应该说,这次乐议,郑译是有备而来。而他提出的音律主张也具有很强的针对性和实践性——就是为之前齐树提检校乐府、改换声律而不通的困境而采取的解决方案。苏威之子苏夔当时即称明乐,他引古代经书为据反对郑译的七声说,认为“七调之作,所出未详”[5]。然而苏夔也认同当时乐府黄钟与林钟的倒误,雅乐应以黄钟为调首而不能以林钟为之。何妥亦为宿儒,他认为古代虽有旋宫理论,但是并未实际使用,因此不可取。他也反对郑译的七声之说,主张采用汉乐府歌辞的平清瑟三调。

以上均是《隋书·音乐志中》记载内容。行文至此,《隋书》话锋一转,指出“时牛弘总知乐事,弘不能精知音律”[6]。针对以上三位议乐者的观点之分歧,照理讲负责议乐的太常卿应该发表意见。但是因为当时牛弘并没有这样做。所以《隋书·音乐志中》作此解释,也是情理之中。紧接着史书才讲到万宝常,但并不是全讲他的议乐主张,却着重描述他的音乐才能:“又有识音人万宝常,修洛阳旧曲,言幼学音律,师于祖孝徵,知其上代修调古乐。周之璧翣,殷之崇牙,悬八用七,尽依《周礼》备矣。所谓正声,又近前汉之乐,不可废也。是时竞为异议,各立朋党,是非之理,纷然淆乱”[7]。也就是说史臣认为万宝常是非常精通音律的,按照今天的话讲,万宝常最为专业。这恰恰与牛弘形成一个鲜明对比。但是史书仅仅是为了陈述牛弘不能精知音律而万宝常精通音律吗?《隋书·音乐志中》最后讲述的结果和史臣们相当隐晦的评价态度说明了他们的真正用意。

这次乐议论争的结果是:何妥因称黄钟象人君之德而主张只用黄钟一宫得到隋文帝的极力赞赏。也就是说准备充分的郑译、参与辩论的苏夔、识音人万宝常诸人通通败北。隋文帝因喜欢象征其君德的黄钟宫而否弃其他,《隋书》对隋文帝只用黄钟一宫的做法有明确的评价:“故隋代雅乐,唯奏黄钟一宫,郊庙飨用一调,迎气用五调。旧工更尽,其余声律,皆不复通。或有能为蕤宾之宫者,享祀之际肆之,竟无觉者”[8]。这看似客观的描述,却暗含着史臣对隋文帝此举的讽刺和批判。实际上,古人虽认识到制礼作乐是圣人之事,但是他们对于圣人作乐的原则是有清醒认识的。如《乐叶图徵》指出,“夫圣人之作乐不可以自娱也,所以观得失之效者也。故圣人不敢取备于一人,必从八能之士”[9]。隋文帝作乐虽不是为了娱乐,却为了彰显帝王权威而罔顾用乐之道,由此可见,撰写《隋书》的唐代史臣对此次乐议结果特别是隋文帝荒唐之举的不满态度。

回头来看,《隋书》此处谓牛弘“不能精知音律”到底准不准确呢?首先我们要解释一下“音律”的含义。汉语大词典对“音律”有两种解释:“一指音乐的律吕、宫调等……泛指乐曲,音乐……。二指文字声韵的规律”[10]。显然《隋书》此处指的是第一种意思。就当时(开皇七年至八年之间)而言,牛弘并没有就律吕、宫调问题发表什么见解(此时牛弘将其主要精力用在修撰《五礼》方面)。应该说《隋书》这一说法还是相当客观的。但是在《隋书·音乐志下》全文中,史书记述“开皇乐议”继续推进的内容却主要以牛弘的观点主张为主,甚至不惜全文转载牛弘的议乐主张,其中还包含牛弘就旋宫、律吕发表的意见。所以通书来看,《隋书》并不是真正主张“牛弘不能精知音律”一说。但是在“开皇乐议”进行到第一个高潮的时候(即开皇七年至八年),《隋书》的评价却又是相当客观的,这其中还包括对隋文帝制乐结果的不满和批评。因此,“牛弘不能精知音律”的提出实际上有一定的历史背景和前提,不能因为《隋书》率先提出这一说法而认为《隋书》主张此说无疑,甚至认为牛弘根本不懂音律。

二 后世评论及其理由

然而后世论家多受《隋书》影响,他们因理解和论证目的及需要的不同,对“牛弘不能精知音律”持认同态度或者持类似观点,乃至更有甚者直谓牛弘为“不知乐”者。当然也不乏持反对意见者,这些观点认为牛弘不但知乐,而且还精知音律。为了更好地辨明此论题,下面将双方意见及其依据梳理如下,并稍作辨析。

(一)“牛弘不能精知音律”相近观点及其依据

后世认可或采用“牛弘不能精知音律”一说的论家不在少数,且其中不乏杜佑、司马光、郑樵这样的史学大家。正因为他们处于数量上和影响力方面的优势,致使此论题之是非日益扑朔迷离。

1.杜佑、章如愚、韩邦奇:牛弘“不能精究音律”

后世论家中第一位摘抄《隋书》内容而认为牛弘不能精识音律的是唐朝的杜佑,他在《通典》中记述“开皇乐议”之事,内容引用《隋书·音乐志》原文而个别地方稍有改动,说明编者主要还是遵照原文的意思。巧合的是,杜佑对《隋书·音乐志中》对牛弘的那句评价竟然作了关键一个字的改动,但是这个改动处已足以说明他的观点:“时牛弘总知乐事,不能精究音律”[11]。从“精知”到“精究”,前者强调结果和能力,后者强调动作和过程。没有“精究”其结果很可能是不能“精知”,但也并不绝对。所以从批评态度上来看,显然杜佑这一改动对牛弘的批评之意有明显的缓和,很可能是编者注意到这一说法的不确定性。但是正如我们上文所讲,《隋书》关于“牛弘不能精知音律”的提法并不是其定论。因此杜佑尽管注意到这一点,但是他仅靠改动一个字来评价牛弘,显然还是不能还原《隋书》本意。受杜佑影响,南宋郑樵《通志》、南宋章如愚《群书考索》、明朝韩邦奇《苑洛志乐》也采用了同样的说法。

2.司马光、冯琦:“牛弘不精音律”

与《通典》作为典章制度史的汇编性质有些相似,作为一部编年体通史,司马光《资治通鉴》也转录了大量史料。在记述“开皇乐议”这段史实时,司马光也基本以《隋书》为准,但是在用词上也小有改动。如在记载郑译音律主张之后,行文写道:“时人以音律久无通者,非译?一朝可定。帝素不悦学,而牛弘不精音律,何妥自耻宿儒反不逮译等,常欲沮坏其事”[12]。这两句话的意思基本都是转述《隋书》而来,但是和杜佑《通典》一样,这样的转述尽管原本是要遵照原文的意思,殊不知原文还可能有上下文之意。摘抄某处原文很可能出现断章取义的情况。司马光将《隋书》“弘不能精知音律”缩减为“牛弘不精音律”,看似没有多大问题,但是同杜佑一样,他并没有仔细考察《隋书》通书对牛弘的评价。这也是摘抄汇编类书籍容易产生的失误。明冯琦《经济类编》亦如此。

3.郑樵、倪复:与何妥同流,“不能精通(音律)”

上文说到郑樵也采用“牛弘不能精究音律”一说,但是实际上他在“牛弘是否精知音律”这个问题上与杜佑、章如愚、唐顺之、韩邦奇等人还有所不同。他在《通志·七音略第一·七音序》一文中甚至将牛弘与何妥归为一类进行批判:“译又引古,以为据周有七音之律,汉有七始之志。时何妥以旧学,牛弘以巨儒,不能精通,同加沮抑,遂使隋人之耳,不闻七调之音”[13]。这一说法足以说明郑樵的确将牛弘认定为不精通音律之人。这里的批判态度显然又比他采用“牛弘不能精究音律”之说更为苛刻。那么到底牛弘在音律方面是不是完全赞同何妥呢?实际上,《隋书·音乐志下》就此问题交代得相当清楚:“牛弘遂因郑译之旧,又请依古五声六律,旋相为宫。雅乐每宫但一调,唯迎气奏五调,谓之五音。缦乐用七调,祭祀施用”[14]。“因郑译之旧”,说明牛弘在音律问题上主要还是接受了郑译的观点而不是何妥的主张。何况在旋宫问题上、在宫律问题上牛弘都与郑译持相同的看法。而在雅乐、迎气之乐和缦乐的声调方面牛弘又主张各有不同。尽管他主张雅乐采用五声之说,也不能说明他就不能精通音律(如苏夔同样反对七声之说,当时号称知乐)。另外至少从史书上来看也并没有牛弘沮抑郑译的相关记载。因此,考察郑樵认为牛弘“不能精通”音律之缘由,发现其论据失实,因此其主张有偏激之嫌。郑樵这一评价也被明朝论家倪复所认同,他指出,“何妥、牛弘不足知此,而驳之不求要归,而同加阻抑,不亦可惜也哉”[15]。但是牛弘并没有明确批驳郑译七声之说的言论,只是引经据典证明五声之说,因此谈不上“驳之不求要归”。

4.叶适:“牛弘识不逮理”

如果说以上几种观点及其支持者都认为牛弘“不能精通”或“精究音律”,但都没有否认牛弘是识理知乐的。但在南宋叶适这里,他认为牛弘在音律上提出华夷之分是非常荒唐的。叶氏对牛弘的批评毫不客气,其文曰:“郑译所言苏祗婆七调、五旦与中国七声五均合。译虽轻狡小失,然音律乃天地之正理,固无华夷之间,使诚知之不可掩也。而何妥以儒自命,至其隔碍不通,自为胡越,则人心之可畏如此。而牛弘识不逮理,又相与附益之,曾夷狄之不若矣”[16]。叶适对牛弘在音律上区分华夷相当不满,甚至有诋毁言论。姑且不说叶适之论有无道理,即以《隋书》记载可知:首先,牛弘仅仅是在象征朝廷形象的雅乐方面强调华夷之殊,故而其数量相当有限。其次,从“开皇乐议”的历史背景来审视正乐问题,“开皇乐议”不仅仅是音乐问题更不可能仅仅是音律问题,而是与隋朝恢复正统的政治文化构建相匹配的音乐文化建构活动。也就是说,在“开皇乐议”的音乐问题包括音律问题上很难完全脱离政治文化因素而独立存在。叶适当然不明白以历史的眼光来看待历史问题。尽管他批评牛弘的意见并不是没有道理,但明显也是过激之论。叶适指责牛弘“识不逮理”与以上各家从技术层面对牛弘略有否定不同,叶适的批判更像是一种文化观念的批判。

(二)主张“牛弘知乐”的观点及其依据

对于“牛弘不能精知音律”这个本身就具有争论性的观点,当然有认同者,也就会有反对者。然而所谓的“反对者”也并不是针锋相对、真正意义上的反对者。因为他们并没有在“牛弘不能精知音律”上发表直接看法,在他们看来,牛弘完全是一个知乐者。这种认识在一定程度上摆脱了“牛弘不能精知音律”说的影响。

1.欧阳修、王应麟、毛奇龄:牛弘“知乐”

欧阳修《新唐书·礼乐志》将牛弘与郑译、蔡子元、于普明等知音者归为一类,显然是对牛弘知乐能力的肯定。“至隋灭陈,始得其乐器,稍欲因而有作,而时君褊迫,不足以堪其事也。是时郑译、牛弘、辛彦之,何妥、蔡子元、于普明之徒,皆名知乐,相与撰定。依京房六十律。因而六之,为三百六十律,以当一岁之日,又以一律为七音,音为一调,凡十二律为八十四调,其说甚详”[17]。欧阳修作为一代史家颇能领会《隋书》史臣之本旨,他将牛弘与郑译等人归为知乐者是有依据的。在旋宫理论上、甚至是在郑译的很多声律主张上牛弘都是认同的,而且他在开皇九年(589 年)之后的议乐中也有大量论及音律者,所以在这里,“知乐者”的评价也包含着欧阳氏对牛弘音律学识的肯定。南宋王应麟(《玉海》)、清代毛奇龄(《经问》)也都采用这样的观点。特别是毛奇龄甚至从音律史的角度对牛弘等人主张的五声说辩解:“缘唐虞三代,祇用五声,闭二变不用,其偶用者率塞上之音,如荆轲传歌变徵类。是以塞外传七声,而中国无有”[18]。

2.胡彦升:牛弘“其论甚正”

清朝乐家胡彦升更是直接为牛弘鸣不平:“牛弘议雅乐,唯用宫声,无用商、角、徵、羽为别调之法,其论甚正。而史讥何妥耻已不逮译等,欲阻坏其事,并讥牛弘总知乐事,不能精知音律,盖亦惑于七音十二律旋转相交之说,而不知其非也”[19]。所以在主张五声说的论家看来,批评牛弘“不能精知音律”是荒唐之论。虽然这样的言论也并不一定正确,但是至少说明“牛弘不能精知音律”的说法的确是可以商榷的。这一说法确实值得认真辨析,至少它应该有一定的前提条件,当然更不能因此否认牛弘的音律识见及其“知乐人”的身份。

(三)论家观点分歧之原因

围绕“牛弘不能精知音律”一说为什么会有以上不同的观点和看法呢,原因可能有以下几个方面。第一,后世论家抄袭史书原话,未加思索造成援用陈说而未加考证分辨,如杜佑、司马光、章如愚、韩邦奇、冯琦等人。这一现象较为普遍,故而看起来似乎声势浩大,几乎形成定论。另一种情况则是,论家在音律的某一问题上所持观点与牛弘之声律主张相左,于是便从重批判,如郑樵、叶适、倪复等人。另外还有一种可能就是论家对“精知音律”的评价标准不一。怎样才称得上是“精知音律”?这里还有一个程度问题。这是一个仁者见仁智者见智的问题,没有固定标准。所以“牛弘不能精知音律”还有一个标准问题需要辨析,而这个标准又很难界定。所以在某些方面只能具体而论,甚至需要结合上下语境来分析,不能死守一个固定说法而不加变通。但是如果断章取义,不加分辨而认为“牛弘不能精知音律”,甚至脱离历史背景和史实认为其“不知乐”“识不逮理”,这样的观点并不符合历史事实,需要我们认真辨析、严肃批判!

三 牛弘在音律方面的主张

以上两点是从不同角度对“牛弘不能精知音律”的辨析。尽管《隋书》只是阶段性的评价故而不能代表其最终观点,尽管后世论家对此观点无论支持与否都依旧有商榷的余地,然而更能证明牛弘是否精知音律的主要依据还在于到底牛弘在音律方面是否有体现其识见的主张?这是辨明该论题的关键所在。

如上文所讲,“音律”一词是指律吕、宫调,亦可泛指乐曲、音乐。如此,我们可以从这些方面来梳理牛弘在对应方面的识见以便证明其是否精知音律。所谓“律吕”,是指“古代校正乐律的器具。用竹管或金属管制成,共十二管,管径相等,以管的长短来确定音的不同高度”[20],即十二律。“后亦用以指乐律或音律”[21]。而所谓“宫调”是指“我国历代称宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫为七声,其中任何一声为主均可构成一种调式。凡以宫为主的调式称宫,以其他各声为主的则称调,统称“宫调”。以七声配十二律,理论上可得十二宫、七十二调,合称八十四宫调,但实际音乐中并不全用”[22]。分析以上两个关键术语之概念,结合“开皇乐议”诸人尤其是郑译在音律方面的建议与主张。当时所议音律问题应该包括七声与五声的音阶问题、旋宫问题、调式问题、十二律的标准问题等方面。那么牛弘在这些方面是否有主张?其主张是否有贡献价值?这是回答其是否精知音律的直接依据。

(一)认同“七声”到论证“五声”

“开皇乐议”时郑译“考寻乐府钟石律吕,皆有宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵之名。七声之内,三声乖应,每恒求访,终莫能通”[23]。于是他根据龟兹苏祗婆祖传七调勘校七声,以为七声之正。但是他的这一主张受到了当时号称知乐的苏夔的反驳。苏夔的依据是先秦典籍并没有明确记载七声用法,因此该说“所出未详”。郑译又以周代有七音之律和《汉书·律历志》有七始之说来回应,因此当时的结果是:“众从郑议”。而这里的“众”当然应该包括主持议乐的牛弘在内,因为牛弘此时并没有发表任何议乐主张。所以牛弘刚开始很可能并不反对郑译的七声之说。因此南宋王应麟认为郑译提出七声之说后便遭牛弘等人反对,“苏 驳之,译引古为据,以为周有七音之律,汉有七始之志,何妥、牛弘沮抑,遂使隋人不闻七调之音”[24]。这一说法有待商榷。牛弘在其后的议乐中的确更倾向于“五声说”,但是没有证据表明当时他与何妥共同阻抑郑译七声之说。

为何说牛弘后来更倾向于“五声说”呢?这已是后来他在论证旋宫时(开皇九年)反映出来的主张。起初牛弘也是主张采用旋宫的,而且甚至在论证旋宫的时候他并没有反对七声说。虽然他在《乐议》(论证旋宫)开篇便以《礼记》为据:“谨案《礼》,五声、六律、十二管还相为宫”[25],但是他也同样征用了汉儒采用的说法:“蔡邕《明堂月令章句》曰:‘孟春月则太簇为宫,姑洗为商,蕤宾为角,南吕为徵,应锺为羽,大吕为变宫,夷则为变徵。他月仿此’”[26]。于此,牛弘也提到了变宫、变徵二声。因此,牛弘初论旋宫时并没有排斥七声之说,又怎么可能在之前的乐议中阻抑郑译的七声之说呢?

但是旋宫之论被隋文帝否定之后,牛弘与姚察、许善心、刘臻、虞世基等人联合上奏的《详定乐议》一文就有明显的“五声说”倾向。他们先是批评后周四声降神“非直无商,又律管乖次,以其为乐,无克谐之理”[27]。显然支持宫、商、角、徵、羽五声说。而且在文中论者还征用圣人之行、经典之论批评郑译的说法:“验黄帝听凤以制律吕,《尚书》曰:‘予欲闻六律五声’。《周礼》有‘分乐而祭’。此圣人制作,以合天地阴阳之和,自然之理,乃云音戾不调,斯言诬之甚也”[28]。“开皇乐议”初期言“音戾不调”的恰恰就是郑译,所以此处批评郑译的态度显而易见。而《尚书》《周礼》的说法也的确只有五声之说而并无变徵、变宫二声的存在。而此文系五人联名所作,也应该代表朝廷意见,甚至很可能代表隋文帝的倾向。故而据此说牛弘不能精识音律,未免有些武断。郑译以胡声七调来勘校七声,这与雅乐华夏正声的性质似有抵牾,故而遭到官方的反对,这可能是文化观念的问题而不仅仅是纯粹的音律问题。

(二)再议旋宫及派遣祖孝孙学律

牛弘在开皇九年(589 年)隋文帝再次诏令改定雅乐之际撰写《乐议》一文,再次提出采用旋宫的建议。之所以是“再议旋宫”,是因为在开皇七年至八年之间郑译曾力主旋宫,但何妥“乃立议非十二律旋相为宫”[29],而且以“黄钟象人君之德”一说赢得隋文帝支持。在这样的背景下,牛弘再次向隋文帝建议采用旋宫,显然他的论说需较之前更为详细。牛弘首先指出《礼记》《周礼》中都有关于旋宫的说法,“谨案《礼》,五声、六律、十二管还相为宫。《周礼》奏黄锺,歌大吕,奏太簇,歌应锺,皆是旋相为宫之义”[30]。另外他还征用汉代大儒蔡邕、扬雄、刘歆之说从阴阳五行等方面论证其法。他甚至直接指出了采用黄钟一宫的不妥:“且律十二,今直为黄锺一均,唯用七律,以外五律,竟复何施?恐失圣人制作本意。故须依礼作还相为宫之法”[31]。由此看来,牛弘主张采用旋宫的本意是非常清楚的,而且他再次向隋文帝建议采用旋宫也是颇有勇气的。当然其结果是旋宫之论依旧被隋文帝否定,牛弘只好转而论证六十律不可行。但无论如何,明知皇帝反对旋宫的态度,却还要尝试为之,这至少反映出牛弘对音律传统的坚持,这当然也是其谙熟音律的体现。

实际上,牛弘派遣祖孝孙学律一事也更能凸显他推崇旋宫的音律主张,此事也颇能说明牛弘在音律方面的确有着较高的造诣和素养。后晋刘昫等所撰《旧唐书》对此有详细的记载:

时牛弘为太常卿,引孝孙为协律郎,与子元、普明参定雅乐。时又得陈阳山太守毛爽,妙知京房律法,布琯飞灰,顺月皆验。爽时年老,弘恐失其法,于是奏孝孙从其受律。孝孙得爽之法……旋宫之义,由斯著矣。然牛弘既初定乐,难复改张。至大业时,又采晋、宋旧乐,唯奏皇夏等十有四曲,旋宫之法亦不施用……髙祖受禅,擢孝孙为著作郎,历吏部郎、太常少卿,渐见亲委。孝孙由是奏请作乐……旋宫之义,亡绝已久,世莫能知,一朝复古,自孝孙始也。[32]

祖孝孙后来以太常少卿之职主持唐初的雅乐修订,他不但真正实践了牛弘为之争取的旋宫之法(在隋因杨坚的意见而未能实现),而且还在唐朝的修乐过程中践行了牛弘的一些主张。如斟酌南北的制乐思路,沿用宫悬与布陈之法等乐仪制度。可以说,在唐初修订雅乐的过程中祖孝孙发挥着举足轻重的作用,其构建的乐理体系甚至还影响到唐朝俗乐的发展(详见宋瑞桥《祖孝孙音阶在唐代俗乐中的地位》一文,《衡阳师专学报》(社会科学版),1992 年第2 期)。那么,在律学家祖孝孙的成长过程中,牛弘对他的识拔任用特别是推荐他向年老的律学家毛爽学习濒临失传的律法,显得尤为重要。对祖孝孙这样一位音律人才的培养,难道不也能从一个侧面很好地说明牛弘对音律学的重视和关注吗?倘若在音律学方面没有较高的素养和远见卓识,也很难有这样的举动。牛弘对毛爽、蔡子元和于普明等南朝音律人才的重视和爱护也属于这种情况,此不赘。

(三)论宫调主张采用多种调式

论宫调,在“开皇乐议”的前半段,依旧是郑译的主张最为鲜明。在以苏祗婆七调勘校华言七声之后,郑译进一步阐述了他的宫调理论。

然其就此七调,又有五旦之名,旦作七调。以华言译之,旦者则谓均也。其声亦应黄钟、太簇、林钟、南吕、姑洗五均,已外七律,更无调声。译遂因其所捻琵琶弦柱相饮为均,推演其声,更立七均。合成十二,以应十二律。律有七音,音立一调,故成七调十二律,合八十四调,旋转相交,尽皆和合。仍以其声考校太乐所奏,林钟之宫,应用林钟为宫,乃用黄钟为宫;应用南吕为商,乃用太簇为商;应用应钟为角,乃取姑洗为角。故林钟一宫七声,三声并戾。[33]

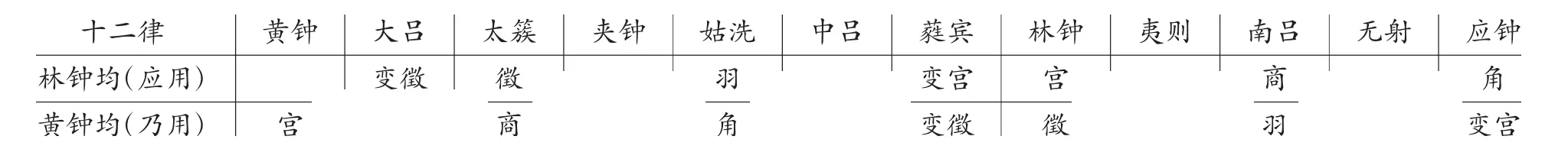

苏祗婆七调(指七声)之调式有五旦之名,又恰与黄钟、太簇、林钟、南吕、姑洗五均相匹配。而十二律剩余的大吕、夹钟、中吕、蕤宾、夷则、无射、应钟七律则没有相应的调声与之匹配。所以郑译根据已有的七声和五调“推演其声”。这样七声十二律八十四调构成完整的音律体系。由此七声标准和宫调系统来考校太乐,则发现“林钟之宫,应用林钟为宫,乃用黄钟为宫”,黄钟为宫时,林钟为徵,然而林钟为宫时,它却仍在徵声上,“应用林钟为宫”则是应该坚持其为宫声(见表1)。因此“若将黄钟为律首十二律转换为林钟为律首的十二律,那就叫‘下徵律’了”[34]。

那么,牛弘是否反对这一主张呢?李石根先生认为牛弘“反对郑译的下徵调用林钟为宫”[35],这明显与《隋书》记载称郑译和苏夔等人“请雅乐黄钟宫以黄钟为调首”的事实不符。所以郑译也是反对太乐用林钟宫的下徵调。这样看来,牛弘与郑译所论宫调主张,并不是对立的。牛弘论宫调以《周官》(即《周礼》)为据,其文曰:

案《周官》云:“大司乐掌成均之法。”郑众注云:“均,调也。乐师主调其音。”《三礼义宗》称:“《周官》奏黄锺者,用黄锺为调,歌大吕者,用大吕为调。奏者谓堂下四悬,歌者谓堂上所歌。但一祭之间,皆用二调。”是知据宫称调,其义一也。明六律六吕迭相为宫,各自为调。今见行之乐,用黄锺之宫,乃以林锺为调,与古典有违。……是朂下徵之调。不取其正,先用其下,于理未通,故须改之。[36]

表1 太乐所用林钟宫

《周礼》的旋宫方法与《礼记》所载的旋宫方法有所不同,采用的是“为调式”,“这种旋宫方法不是旋宫寻各律来定均,而是旋声寻已定之律来定调;不是以宫为主,而是以调为主”[37]。也就是牛弘所说的“据宫称调”。那么十二律就可以轮流为宫成调。因此,“见行之乐”用黄钟之宫(均)也就应该以黄钟为调式,但实际上却以林钟均为调式,也就是郑译和苏夔都反对的以林钟宫为调首的做法。如此则不能据宫称调,自然是“与古典有违”。所以宫律与其调式不匹配造成错乱,这与郑译讲的林钟宫(均)应该以林钟为宫从而构成林钟调实际上是一个道理,只不过牛弘以黄钟宫为例,郑译以林钟宫为例。但是牛弘先正黄钟宫调显然已经是把黄钟宫作为十二律之调首来看待。这里明显接受了“开皇乐议”前一阶段郑译与苏夔以黄钟宫为调首的建议。

由此可见,牛弘在考究音律方面实际上是尽量吸收“开皇乐议”论家所长,特别是对郑译的主张有不少接受,故而《隋书》称其“因郑译之旧”。作为“开皇乐议”的主持者,牛弘善于择其善者从之,恰如其在定乐后所言:“详定雅乐,博访知音,旁求儒彦,研校是非,定其去就,取为一代正乐”[38]。在这样的制乐思路下,综合各方意见和诉求(尤其是隋文帝杨坚的意见)牛弘最终在宫调问题上采用多样的思路。即“雅乐每宫但一调,唯迎气奏五调,谓之五音。缦乐用七调,祭祀施用”[39]。这一主张也是其深究宫调理论并结合现实需要而采用的最终方案。

(四)校正管律及其他音乐主张

另外在音律方面,律管的标准问题十分重要。牛弘就曾带领议乐众人亲自制作黄钟律管。“开皇九年平陈后,牛弘、辛彦之、郑译、何妥等,参考古律度,各依时代,制其黄锺之管,俱径三分,长九寸”[40]。其实牛弘在主持议乐之前对管律问题就已有涉猎。早在后周之时牛弘与达奚震上书建议用后周尺时把汉代黄钟律管的长度作为重要参考:“本起于黄钟之龠,用度数审其容,以子谷秬黍中者千有二百实其龠,以井水准其概”[41]。并且他们还意识到律管长度及容积大小与律管声音的关系。如此可见,牛弘对往代律管实际上早有深究。因而在校正管律方面,牛弘不但作为乐议的主持人带领郑译等人制作律管,而且他在此方面已经有一定的研究基础。另外,牛弘在制乐过程中始终对管律、钟律问题特别重视:“遇平江右,得陈氏律管十有二枚,并以付弘……弘又取此管,吹而定声。既天下一统,异代器物,皆集乐府,晓音律者,颇议考核,以定钟律[42]。因此牛弘在校正管律方面的成就与贡献都是相当突出的,不能精通音律者则很难有此作为。

牛弘在正乐过程中还就宫悬、各种场合用乐、雅乐歌辞、舞蹈等问题发表意见并采取相应举措付诸实践。尽管这些音乐主张不是纯粹的音律问题,但都属于音乐范畴,有的和音律问题还密切相关。很难想象假如不能精知音律,这些问题的解决与实际操作会存在怎样的问题。当然这些并不是我们论述的重点。这里需要说明的是,牛弘在太常卿任上要完成正乐之使命,他在音律问题上必须有相当深入的研究和识见才能将“开皇乐议”诸家之意见予以综合吸收并付诸实践,最后制定出令各方都能接受的正乐方案。这和所谓的“挂名主持”是不一样的。

四 结论:牛弘深究音律且有重要贡献

牛弘因在开皇七至八年议乐的激烈争论中没有发表意见而被视为“不能精知音律”,而在开皇九年(589 年)之后的乐议中则又先后独立或与人合作撰写了《定乐奏》《乐议》《六十律论》《又乐议》《详定乐议》《乐定奏》等议乐文章。所谓“士别三日当刮目相看”,何况是牛弘这样的博学之士和当时大儒?且从开皇六年(586 年)参与并主持议乐到开皇九年完全主导议乐,以牛弘这样的“好学博文”之士显然足以有一个学习提高的空间。据《隋书·牛弘传》记载,牛弘之弟酗酒射杀其驾车之牛,其妻大异其事,而牛弘“颜色自若,读书不辍”[43],足见其学习的刻苦和用功。在奉命议定律吕的八年间(从开皇六年到议乐结束),牛弘在制乐方面的学习与钻研是可想而知的。正因为这样,牛弘在时人眼里就是礼乐方面的绝对权威。连恃才矜贵的杨素都发出:“衣冠礼乐,尽在此矣,非吾所及也”[44]这样的感慨。可见时人对牛弘在礼乐方面的推崇是由衷的,因此也是符合历史事实的。而牛弘对音律的探究使其由之前的不发一言到完全主导议乐,发表六篇议乐专论(有的是联合署名),这个过程的转变恰恰需要通过“深究音律”来实现。

故此清代朱轼另为牛弘作传时就明确指出:“夫明堂者,礼之大也。钟律者,乐之微也。弘该洽典文,言论皆则古,称先非弘而已”[45]。说明牛弘在隋朝礼乐文化的建设方面颇为用心,而且将其本源和古今衍变之历史纷纷梳理出来,供人参考。可惜文、炀二主都未能合理采用。当然,朱轼也指出了牛弘研究礼乐的局限性,那就是“称先非弘”。也就是说牛弘在礼乐研究方面创新较少,尊古较多。其实在“开皇乐议”过程中也体现出这样的特点。牛弘对郑译等人提出的音律问题都有深入的研究和思考,在具体采用的时候还有综合考量的折中处理(如调式的采用),但不能因此而否认牛弘在音律方面的建树和贡献。关于牛弘制礼作乐的贡献,《隋书》的评价也颇高:“采百王之损益,成一代之典章”[46]。其实这一句评价亦足以盖过其“牛弘不能精知音律”的阶段性评价。然而后世仍有论家不能深究《隋书》本意而断章取之,乃至指斥牛弘不知乐,岂不怪哉!

总体来看,牛弘“不知乐”的观点是不成立的,但是在某些方面特别是在音律方面,牛弘的贡献也并不特别突出,特别是在其音律主张的创新性方面确实较为有限。然而他在音律方面的主张并不少,特别是对郑译的音律主张多有附议,当然也有反对。其主要成就更多体现在综合“开皇乐议”诸家意见并各采所长、且将其付诸制乐实践,最终确定了隋朝一代正乐,奠定了唐朝官方音乐的基本体制。同时牛弘还培养了一批诸如祖孝孙这样的音律人才,为唐初雅乐制定创造了条件。而说牛弘在音律方面没有特别深入的研究,或者说他并不精通律吕、宫调等音律问题,这还涉及“精知音律”标准的问题。是或者否,实在是一个仁者见仁智者见智的问题,需视具体问题而论,不可强求。但是认为牛弘根本不懂得音律,甚至进而指斥其为不知乐者,此类说法显然又是过激之论,自此可以休矣。