《明史·诸王世表》错漏缘由考析

王浩淼,陈金凤,徐梓又

(江西师范大学 历史文化与旅游学院,江西 南昌 330022)

关键字:《诸王世表》;藩王;《弇山堂别集》;《明实录》

张廷玉所著之《明史》作为一本研究明朝历史的官方文献,具有极高的历史参考价值,然而正是这本官方巨著,却具有十分明显的时代限制和体例限制,甚至造成历史的失忆。清朝政府在撰写明朝历史时,首先会对民族歧视问题进行删改,迫使世人承认满洲是作为朝代更替的正统政权而非民族区域划定,并删改不利于建设满汉文化共同体的词汇。其次极大抑制明朝抗清势力的渲染,将遗明笔下的忠臣烈士定义为“伪官”“贼官”,明末明朝宗室宗支世系极度紊乱,在北京陷没和清兵、叛军李士琏等、农民军张献忠等人的杀戮下更加无法追查世系脉络,以至于《诸王世表》和《诸王列传》中空缺之处极多。最后,大力宣传本政权的正统性和中央集权的合理性,这也是帝制时代《二十五史》修撰的根本目的,修撰者旨在让时人效仿忠臣烈士,反对僭号篡位。此外,战乱的破坏、政治的腐败与限制带动文献作品内容的局限性,加之年代久远,错误遗漏者不可避免,最终必然造成史实的失真,给后人带来诸多困扰。该书的《诸王世表》简洁而不冗杂,是全书之亮点,一改前朝枯燥而遗漏颇多的《诸王列传》,然而考之诸书,发现问题亦不少,虽体现在各类信息上,但无外乎是以下四点所造成的后果。现结合笔者对《明史·诸王世表》与各文献对校的结果,以及结合诸学者考证的结果对《世表》错漏颇多的原因进行分析,如有不确处,望方家斧正。

一 原文献的错漏与失载

《明史》的修撰过程较为漫长,分为几个阶段,最开始的稿本是万斯同所修撰的《明史稿》,关于诸王信息,万本《明史稿》多采自于《弇山堂别集》《明实录》明朝档案以及一些琐碎资料。一方面南明宗室的资料因此被忽略而不可查,另一方面原文献的错漏处极大地被承袭。《弇山堂别集》在亲王卷中讲明始封者的生母、出生与死亡年月日、晋封情况和死亡年龄,郡王卷讲明藩王的背景、袭封、死亡时间和年龄,笔者曾经通过《明史》和《明实录》的相关死亡时间与《弇山堂别集》中的享年来计算他们的出生时间,发现其中的误差不少,却并没有受到后人尤其是清初学者的重视,而是被直接采用。

随着时代的演变,作为原始文献的《玉牒》或各王府的宗室册早已不存,而诸如《弇山堂别集》《续文献通考》等二手文献在自身的体例和取材方面存在极大的缺陷,加之学者意识形态的附着,因此缺漏也会被《诸王世表》所承袭。意识形态主要体现在为当局者的避讳上,还有学者的考据能力和眼界与主观思维,以及时间的约束也会造成二手文献资料的错漏。尽管如此,《诸王世表》的许多信息仍可以借以对校。《弇山堂别集》成书约在万历十九年,而对诸王的信息多停留在万历三年前后,这就与《诸王世表》中万历以后的诸多信息有出入,其中矛盾较大者莫如淮府吉安王,王世贞称肃简王无子国除[1],可是据《明史》称,29 年后,即万历二十年又有朱载堁继承爵位,此时已完全超出《弇山堂别集》记载的范畴,此外诸如宝坻、宁津、博平等王在内的藩王去世时间被《诸王世表》记载在万历元年至四年,但《弇山堂别集》仍称在世,其中的原因还需要结合出土文献进一步探索。

另外《弇山堂别集》本身的矛盾也是造成诸本内《诸王世表》错谬的直接原因。《弇山堂别集》的信息很可能采自玉牒,也有很多资料是来自王世贞亲身所闻,因此它能获悉一些诸王的活动和习性,乃至在世者的年龄,如他与高唐、齐东二王友善,这在他的另一部著作《弇州山人四部稿》中有记载。然而正是因为这些所谓的主观性获悉导致自信心主导下的前后矛盾,并造成诸多无法确信的遗憾。如庆康王继承父亲的爵位,王世贞就认为他是长子,加之其余诸子都是庶子,那么康王自然就是庶长子[2],结合《弇山堂别集》的享年计算庆靖王诸子的年龄,其结果与《明实录》大体相同,即庆康王晚于安化康懿王出生,是第四子,作为第四子能袭爵,自然为嫡子。而《诸王世表》十分倚赖于《弇山堂别集》,将其中的错误也直接保留下来。

由于朝廷方针的转移和写作目的的变化,自《明神宗实录》以后宗室的信息极度缺载,此后历代减少,至《崇祯长编》更是相关信息寥寥无几,夏燮曾如此评论王世贞的学问:“正史(《明实录》)之受欺者遂不少,弇州所辨,十之一二耳”[3],明晚期宗室的行径更加难断,徐鼒言道:“明南渡后,宗室诸王,事至舛驳不可记”[4],于是崇祯朝以后宗室的信息与行径只能从部分文献的片章只语中寻得,激增了《明史稿》诸本及《明史》的缺漏并很难得到校补。

二 传抄过程中的变异与失真

万斯同撰写《明史稿》时广泛吸收各类史书,从原始文献到二次文献,再到万斯同《明史稿》、王鸿绪《明史稿》,最终传承到张廷玉督修的《明史》,而后期学者也尝试对最终本进行修缮,如果从最终结果来看,其内容应该是越来越完善,但是人的主观性往往附会在客观主体上,也因为这样客观主体才具备一定灵魂,更能被时代文化所吸收,而原文献的错误依然被传承,甚至因为时代或个人的因素多次发生主观性变异。

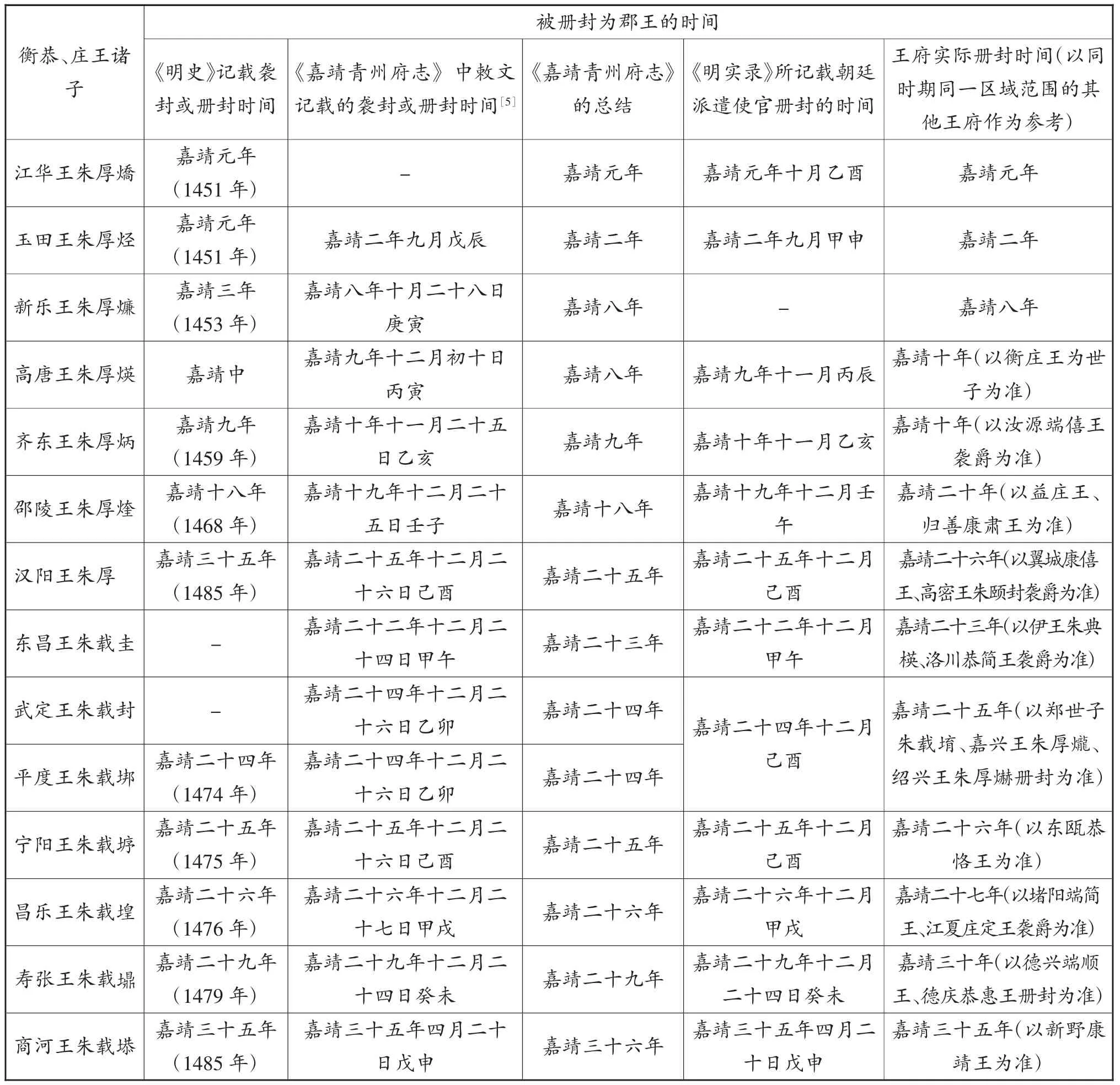

以衡恭、庄王诸子的袭爵时间为例,在《嘉靖青州府志》中载有朝廷封诸王的敕书,包括名讳、时间等,基本与《明实录》的记载相同,而府志作者似乎有意忽略敕书时间,其总结的时间大多却是敕书所载时间的前一年,以至于《明史》的记载承袭府志,如果以《明实录》所载同封同一区域的藩王的册封时间为准的话,衡恭王三子高唐、齐东、邵陵三王应当分别在嘉靖十年(高唐、齐东)和二十年被正式册封为王,如果统一册封时间,衡恭王一子汉阳、庄王四子东昌、武定、平度、宁阳四王的被册封时间均应向后延一年。

著名南明史学者钱海岳先生在考证南明宗室时仍不断依据《诸王世表》的信息,由此可见《诸王世表》在考据学派的推动下影响深远,然而不假思索的引用最终不只是缺漏存在巨大矛盾,《安帝本纪》言弘光元年六月,南昌陷,江西布政使夏万亨推戴益王朱由本起兵[6],而实际上钱先生通过考证后在《益王传》中说明益王朱慈炲在崇祯九年就已袭爵,为什么会出现同一本书的内容前后不一致呢,钱先生的《南明史》只是稿本,并未订正完全,列传可能过于强调个人信息而有所考证,但在做本纪时疏于考证南明诸史,而这些史籍仍是借鉴《明史稿》诸本的成果,如康熙时期所著之《三藩纪事本末》也作“朱由本”,徐鼒曾对益王名讳表示怀疑,因此他仅仅只在后序中提及,而没有在列传中特别陈述[7]。事实上,通过分析《益定王朱由木圹志》可知定王本名“朱由校”,避讳更名为“朱由木”,早在崇祯年间即已去世[8]。明末诸王的信息或被诸文献错误传抄,或刻意不谈,最终被清廷改造下的《明史》所“认定”,信息发生再变异和再失真,让此后的学者陷入没有资料的两难境地。

尽管《明史》修撰者在修撰过程中极为仔细甄别史料,但是正如钱海岳的《南明史》常常因为《明史》的缺漏信息而望文生义一样(常将“寻袭爵”和封长子的时间混为一谈),《诸王世表》内部也常常出现这种传抄的失真现象。学者梁曼容在已发掘的52 处错漏信息中,统计出其中的22 例是承袭王鸿绪《明史稿》本而来,另有多例承袭万斯同本[9],换言之,《明史·诸王世表》在承袭过程中疏于甄别信息的真伪,多侧重于王鸿绪版,而万斯同版更同于《明实录》,当然《明实录》并非绝对准确,矛盾之处并不少有,甚至出现一王两死情况,如通山庄懿王在《明世宗实录》中出现了两次去世记载,同样的岐山悼庄王在《明英宗实录》也是如此。学者梁曼容主要从《明史》诸本之间寻找异同,发现王本的承袭错误多出现在时间数字、嫡庶齿序上,而万本主要体现在名讳、爵号并直接被王、张所沿袭,其中望文生义现象尤其需要被关注,如《明英宗实录》记载韩恭王时均将平利王放于褒城王之前,可见是兄却在记载二者的薨年时反了,结合《明史》和《弇山堂别集》的信息可得平利王生于永乐二十二年,实是褒城王之弟、通渭王之兄,但诸本都认为他是早夭者而不载任何信息,且将之列为最幼。此外吉王本支也是如此,《弇山堂别集》并未说明吉端王的齿序,只是排了三位庶子的排名,但是它的模糊记载客观上推动了《明史》望文生义的产生,使修撰者认为吉庄王既然继承了本支,而吉宣王又是庶长子,则庄王是嫡二子无疑,实际上结合《弇山堂别集》的诸王享年和《明史》诸王去世时间可以发现吉宣王年龄最大,次为长沙恭简王和谷城昭宪王,最次为吉庄王,由于吉庄王为嫡(长)子,按照传统宗法制原则,故而是最先袭承吉王爵位,庄王薨后无子,按伦序由当时的庶长兄承袭。按《明世宗实录》卷392 中有“以吉王载均庶第二子翊銮为龙阳王”的记载[10],那么吉宣王很可能是端王庶二子,而庶长子早夭,长沙王朱翊鋋当是庶三子,谷城昭宪王朱翊铉是庶四子,而吉庄王朱翊镇是嫡五子而非嫡二子。

表1 衡恭、庄王诸子册封时间汇总表

三 定义的模糊

《明史·诸王世表》的基本框架主要仿照《史记》和《前汉书》,结合本朝的自身特点,也为了删繁就简而维持王府本支的地位高贵性,忽略数量庞大的中下层群体,而着重记载享有高等爵位者的兴废袭替活动。在体例上基本仿同《新唐书》《宋史》和《元史》,即显示对尊卑贵贱的重视,以横线代表世代,竖线代表房支。在正史中,唐宋元偏向世系,而汉明清更侧重于世袭,这是由各自分封制的特点所决定的。嘉靖二十四年,严嵩上奏称:“今宗派蕃衍,仍用前制,不惟纸狭虽备,而字迹微眇,不无遗漏混淆。臣等窃仿古史年表之法,以横格分代,列名氏其上,各派子孙,递书于下,庶世次不紊,一览可见。又当以嫡系为宗统,如懿文太子、秦晋二王不敢以加成祖之前。又虽系长出,但既殇追封,如悼恭太子、岳怀王、哀冲太子,不列于图前,所以尊帝统也。又寿春王仁祖之兄,南昌诸王太祖之兄,旧列于帝系之前,今移置于本支之后,谨上帝王世系总表”[11]。从中可以知道,与目前《诸王世表》所展现的宗室世表中“先大宗后小宗”“先前封后晚封”“以横分代、以纵分支”所不同的是,嘉靖以前的玉牒当是以枝状图标志总表,“以表天下之统”,左右列排,旁支置前,代系之间界限模糊,皇位取缔过程模糊[12]。严嵩决定改变以往一些不遵帝统的部分,将帝统置于前,殇宗置于后,旁支置于末。尽管如此,《诸王世表》仍为了维持以尊卑秩序为主要内容的社会分工模式,依然实行嫡庶编排法,但主框架仍然是年龄。《诸王世表》所反映出来的模糊定义主要表现在四点:早夭者、齿序编排、齿序说法和袭封时间的定义上。

第一,关于早夭者是否排入齿序行列的问题。在始封亲王中,《明史》修撰者为了体现皇权的权威性,摒弃了各地方志、墓志中将各代早夭子抛弃于齿序之外的方式,于是将刚满一岁的太祖庶九子赵王朱杞列于诸王表中,修撰者的考虑因素在于:第一,体现皇权至上,这些皇子是皇族一员,在各大官书、奏疏中都对其身世、齿序、事迹、影响有所记载,作为正史的一员、清朝官书的代表,若抛弃这些螟蛉又与情理不合。第二,这些皇子具有一定政治性,如赵王已进入分封行列,其他各朝早夭子或为太子,或被追谥为太子或诸王。第三,为皇位继承者创造依据,明代是严格执行宗法制,若在官文中不明确记载其世袭和齿序,不仅该朝对其有非议,甚至在清朝也会有人以此大做文章。第四,明确母妃的地位,诸子的嫡庶尊卑取决于其母身份的正统性,不管是明后期还是清朝,母妃卷入政治事件时有发生,有志之士以史作戒,趋势之辈借古劝今,此外家族模式的发展也必须要求尊母,尊母反过来也是为了明确诸子的地位。基于此,明庭借用赐名册封的方式给予宗室一定政治权力(下级宗室几乎没有,惟保有爵位头衔以承认其特殊的皇族血统),如果王府曾上呈册书以明确早夭子的存在,朝廷可能会认可他的存在而赐名,则早夭子会被排入齿序,而如果王府本身并没有将其上奏或朝廷不许可,自然谈不上他有政治地位,在官文中也就不会谈及,《明实录》作为明朝最权威的官方史籍之一,它的记载是朝廷对宗室政治地位上认可所付诸的实施,其所记载的早夭子大体是获得政治认可的。

第二,关于在满足宗法制前提下进行齿序排序时是按照嫡庶顺序排(先嫡一、二、三,再庶四、五、六)、嫡庶单排(先嫡一、二、三,再庶一、二、三)还是嫡庶混排(嫡/庶一,嫡/庶二,嫡/庶三)的问题。根据始封亲王的排序,我们发现马皇后(暂时不涉及成祖生母问题)所生四子排前四,诸皇妃所生子年幼而排后,是按照出生时间的前后顺序排列,其中有嫡子有庶子,因此可以排除嫡庶单排,但是《诸王世表》承袭诸文献的记载而未加省察,在某些王府的部分齿序排列仍可以看到嫡庶单排的痕迹,却极为少数,是《明史》不审查的结果,如唐定王、韩昭王诸子。结合《诸王世表》,除了鲁府有嫡庶顺排的嫌疑(修撰者借用了《弇山堂别集》的排列手法,但是因为王世贞在谈论时只是提到嫡庶内部的排列顺序,因而造成了《诸王世表》中的嫡庶顺排),其余王府在有嫡庶杂错分布的情况下均以嫡庶混排方式成列,试看《诸王世表》中仁宗、英宗、宪宗、楚昭王、韩定王、伊安王、郑靖王、淮康王、淮庄王、德庄王、德怀王、吉端王等诸子的齿序排列。值得注意的是,《诸王世表》先叙大宗,后叙小宗,将军以下不记载,因此诸王之子中嫡长子优先继承大宗爵位,庶子虽长不袭,这就在世袭表中会出现亲王比郡王年幼的情形。

第三,嫡(庶)长子、嫡(庶)第一子、嫡(庶)一子的区别。这是齿序排列的三种对“第一子”的不同情况,《明实录》记载齿序时并不谨慎,常将三者混淆,《明史》在考察万历以后的世袭时就多仿照《明实录》。嫡(庶)长子是在当时活着的所有嫡系(或庶系)兄弟成员中年龄最大者,随着生命的不确定性,长子的对象随时可能在变动。嫡(庶)第一子是在所有嫡子(或庶子)中居长者,用于嫡庶单排,如《明实录》关于韩昭王诸子的记载即如此,实际上在多数情况下第一子与一子是混用的,如冯启在考察鲁府时将嫡庶单排与嫡(庶)一子的用法混合使用,一般而言这两种表达方式比较固定,而《世袭世表》采用的方法是嫡(庶)一子,他是对所有已薨、未薨的,并在朝廷认可下的所有成员的排序。其中前者由于对象涉及在世者,当人员政治地位还没有巩固前可能会发生变动,但是当涉及具体排序或他们的政治地位已巩固后,其使用意义就和后二者大体相同了,因此当齿序写法发生重合或矛盾时也就没有必要细究他们的异处,在多数情况下三者没有具体区别,甚至可以混合使用。齿序排列与早夭子不列入排列的情况占全部错漏总数的大半,《诸王世表》常破坏自己制定的规则,不列入早夭子或早卒子,于是长子就成了一子。后来学者由于没有统一标准,不同说法均有,但多数仍然偏离于《明史》的最初定义(许智范根据淮康王圹志认定《明史》本传和世袭表的“从子”“侄”有误,而只断定圹志中朱祐棨是淮康王嫡长孙一语,实际上他的推断没问题,却未看清世袭表中的“侄”是加在朱见濂上,同样他在下文又认为圹志载淮康王有六子而世袭表载七子,实际如果第五子早夭无封则圹志无须表明,故许的许多论断欠缺考虑)。

第四,藩王袭封和去世时间。袭封时间当以册命到达王府为标准,有些藩王在使者未到达即去世,但是朝廷仍认可其藩王地位,《诸王世表》一般也以册命到达王府的时刻为准,故与《明实录》中朝廷下诏册封的时间记载相比会有所延迟。去世时间应以藩王去世的那一刻为准,从藩王去世到朝廷听闻而缀朝,之间相差多日,即真正的去世时间是在朝廷听闻之日的前不久,但是当资料缺乏时《诸王世表》仍以实录中朝廷听闻的时刻为准,这就造成一定偏误。根据笔者对山东衡府的观察发现,《诸王世表》关于部分王府藩王的册封时间的定义却模糊不清,或以诏书下达为准,或以使者册封为准,或不知何所出,又如衡阳悼僖王朱恩鏏虽在受命之前而卒,但是朝廷认可了他的藩王爵位,一切制度皆仿郡王[13],礼部随后上奏称“恩鏏已赐袭王爵,虽未遣官册封而名位已正,其丧礼祭仪请准郡王事例行”[14],可见朱恩鏏已被朝廷认可为郡王,但《明史》并未有如此看法。此外在《诸王世表》中还有三例未受册命而卒者。而沙阳世子朱彦濎却并非如此,根据文献记载、谥号、过继方式、时间等方式可以推论出他并没有受册命即已去世,却被《诸王世表》记载为已袭爵,并标记了袭薨时间,郃阳悼安、安僖二王皆在册封未到前即卒,却在《诸王世表》中以“袭封”的形式记载而未加以说明,我们可以从袭、薨在同一时间点就可以感受到此种情况,信陵端和王、应城温惠王似乎亦如是,可见袭封时间的模糊定义在《明史》中有一定体现。

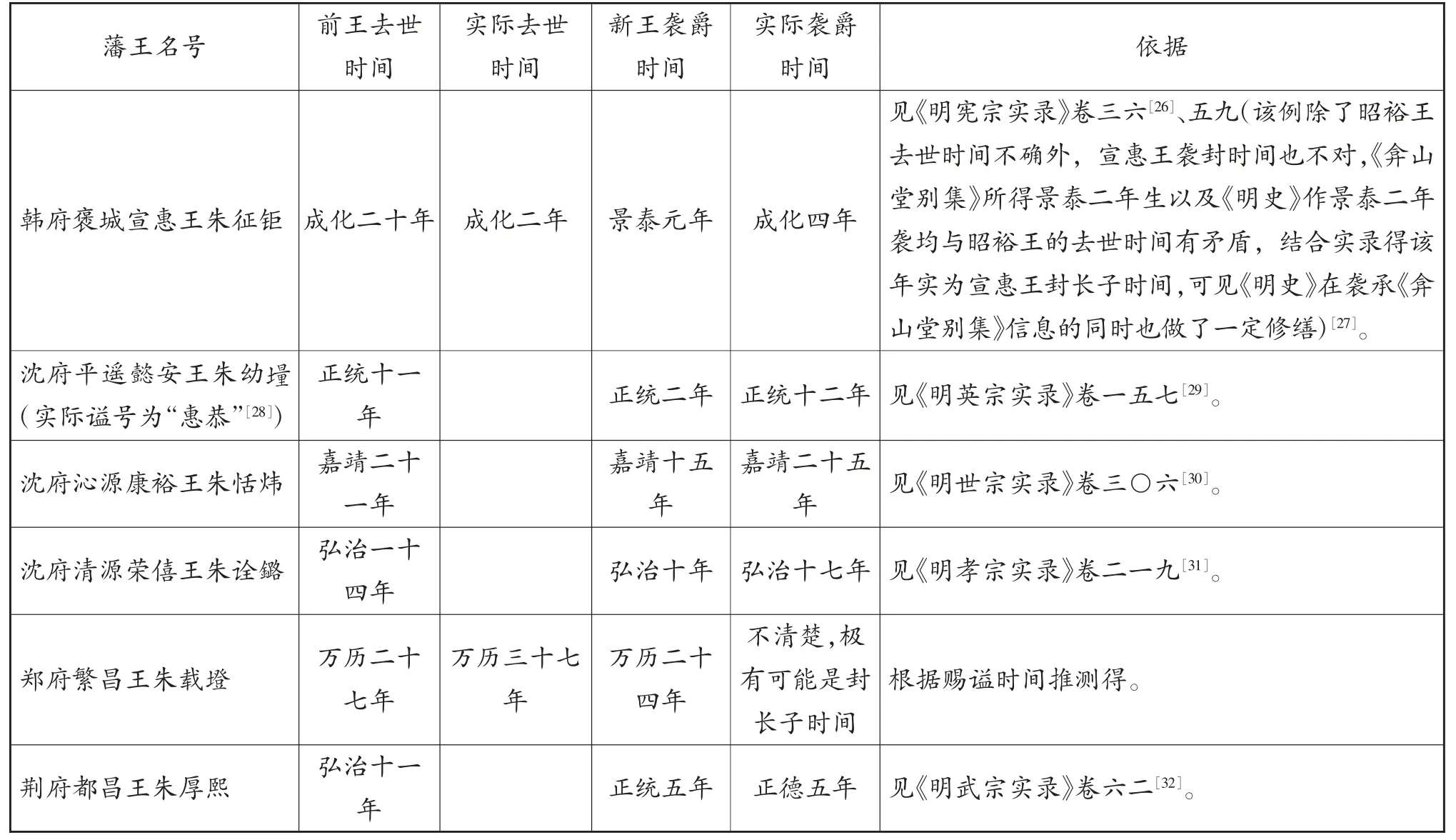

表2 17 例《诸王世表》中爵位空置期为负数的案例信息表

四 修撰过程中无意识的缺漏和有意识的附会

在《明史·诸王世表》中共出现17 例新王袭爵在前王去世之前的案件,如果仔细推敲的话,很多只是年号书写错误,然而这没有给明史编撰者以及后来学者的重视。现将17 例《诸王世表》(见表2)中前后王之间的爵位空置期为负数的案例列于此。

续表2

出现爵位空置期为负数情况有以下六种原因:第一,数字的传抄变异,《世袭表》中信息关于万历以前的宗室资料多承袭《弇山堂别集》,并根据其中年龄的记载做出自己的承袭、去世时间表。由于缺乏审查,往往这种牵强的“修缮”反而在年号、数字上表现出一连串的明显错误或矛盾。如通山王府和镇原王府中的“九”作“元”字,汉阳王府中的“三”作“二”字,沁源王府中的“二”作“一”字等,汤溪、江夏、平遥、褒城王府中或增、衍位数,而枣强王去世的月份被看成年份。第二,将赐名或册封世子(辅国将军、镇国将军)的时间记载成袭封的时间,如繁昌王、庆城王府,又有以封妃的时间误作封王时间,如镇康王府。第三,结合笔者曾考证得代府襄垣王府年号记载错误的情况可知,年号整理错漏的案例也是主要原因之一,例如将都昌王朱厚熙袭封时间的“正德”年号记载为“正统”。按《明英宗实录》卷49 可知,信丰悼惠王在正统四年薨[33],《弇山堂别集》亦载其享年19 岁[34],《诸王世表》作正德年去世,则享年当超70。淮安王妃崔氏圹志记载“(子男六:长子见濂,正德)四年正月初□(日)封淮世子,弘治六(年五月初六日已疾薨,谥曰安懿)”一语,其中正德当在弘治后,焉有已死而封世子者,可见增补之内容错漏百出,《明宪宗实录》卷202 称朱见濂在成化十六年四月壬子被封为世子,也与圹志不合。除了爵位空置期,父子的出生时间颠倒也极为常见,如江夏端僖王比其父亲早出生16 年,其很大可能是嘉靖十六年去世而非弘治年。第四,袭封和去世时间弄反,如真宁庄惠王,致使与其子之间的时间关系极度混乱。第五,有意识形态的附会,《诸王世表》中信息关于万历以前的宗室资料多承袭《弇山堂别集》,并根据其中年龄的记载做出自己的承袭、去世时间表。由于缺乏审查,往往这种牵强的“修缮”反而在年号、数字上出现一连串的明显错误或矛盾之处,如《诸王世表》为了附会《弇山堂别集》关于褒城昭裕王享年62 岁的信息,于是延长了其去世时间,结果与其子的袭封时间相矛盾,方城怀僖王的时间则缩短,与其兄弟的齿序发生了抵牾,沁水端懿、荣穆二王等也是如此,而石城安恪王去世信息的修缮则更为离谱,信息的传承加重了自身的不可调和性。尽管《诸王世表》作了相当多的修饰,但是前后时间的矛盾依然未解决。除了前后代人员在袭爵上的矛盾外,平辈兄弟的袭爵时间有时也产生歧义,善化康简王是建德荣安王之兄,建德荣安王在正德六年被册封,因此善化康简王的册封时间不应比之晚,故《诸王世表》所载之正德九年册封是错误的,根据《明武宗实录》卷62 可知,善化王被册封的时间当在正德五年[35]。此外很可能为了附会袭薨的三年服阕期而错记了原武安懿王的去世信息。第六,从无意识形态到望文生义,如内江王府,朱承之父朱让枌早卒未袭,《明史》编撰者借该王府爵位空置期为三至四年的特点计算在未袭之长子的基础上,故而错误地记载朱承 的袭封时间。此外还有诸多出生时间与实际不符者,如江夏端僖王的去世时间应该借三至四年的爵位空置期的特点计算为嘉靖二十四年。另一种望文生义是关于诸王有无子嗣的问题,《诸王世表》往往将犯罪诸王定性为无子嗣而国除(绝),如根据爵位与辈分的关系可推算出石城安恪王有子嗣,《万历新编南昌府志》亦载明“子孙不袭”[36],但《明史》忽略之,这也是传抄过程中的一种失真。如果《明史稿》的原始资料皆抄于此类文献而不加细校,失真现象只会越积越多。《四库全书》在抄录《明史》过程中没有发现这些错误,而近代学者如黄云眉先生等在逐卷考证时甚至没有重视诸王世表卷,继而造成藩王制度相关的研究停滞不前。

此外楚府缺通城王支、益王缺末代王及其余六王等,以及对犯罪亲王之子均存在有意识形态的缺漏,如荆王朱见潇有子桐城怀僖王朱祐椫以及庶人诸子封王者皆不见于《诸王世表》中,可谓相当遗憾。《诸王世表》过于依赖《弇山堂别集》的信息,造成万历以前承袭已存在的错漏,万历以后因缺失补校和后期实录的简洁化而易主观错漏,永福王缺失第三代朱谟塇信息,陵川王缺失第八代朱效链信息,修撰者根据实录信息又误以子之行记于其父,如襄邑端顺王,以及诸多万历后期去世的藩王缺少谥号,而这些信息在《明神宗实录》中是有明确记载的,只是过于简洁和集中叙述化而已。诸多末代藩王被清廷所掳掠,或被杀,资料多被焚毁,即使有半言只语也因避本朝讳而被迫放弃,如衡世子朱由棷、韩、秦、晋、福、惠、周世子等宗室的结局因涉及清朝政治而无法被弄清,德府末代王已由学者王欣大体考证出一角,从中均可以体现清朝政治在强干预明朝宗室的一切行为和记载,加之南明史籍的多种说法,资料的甄别更需要耗费极大的精力。南明时尽管宗支紊乱,但是封王者如翼王朱议氻、瑞昌王朱议沥等毕竟是得到时局的认可,然而这些人员只因抗清用力最强,清廷就以宗支紊乱、请封的非正统性,乃至三藩完全因僭伪而被忽略。

衍字、错字、详略失当以及前文所言之齿序用法不一致等情况在《诸王世表》中也有不少的出现。除了承袭而未审查外,本书修撰主要靠多人合作,但是修撰者之间至少在《诸王世表》诸卷缺少必要的配合、交流、统一和校正也是造成信息错误的主要因素之一,使世系中的资料详简不一,例如五行偏旁下的名讳被擅改,关于国除后的奉祀情况、别城情况、原世子情况、袭爵前的爵位情况等在少数案例中陈述相当完整,但是在大部分世袭信息中则成了空缺。

五 结语

《明史·诸王世表》很大程度上承袭了《弇山堂别集》,导致许多已有的缺漏和不足仍被完整地承袭,从而违背了客观事实、影响了修撰质量,当超出了《弇山堂别集》的记载范围,《诸王世表》的错误率因主观意识过强以及实录的信息过于片段化而又进一步增加,但这些问题都没有受到后来学者的足够重视。鉴于明玉牒未传承下来,清初不管是私修还是公修而成的《明史》,诸本的《诸王世表》都未直接以之作为参考工具,从而造成万历前袭弇山、万历后承实录的现象。尽管《明实录》的错讹也存在不少,但是面对已经经过系统整理的《明史》仍有明显的缺漏信息情况下,《明实录》恰能弥补其一些失真、变异案例。从时间发展看,《诸王世表》中万历时期的诸王信息多依据《明实录》,少部分可能源自明人编修之笔记、方志或墓志,天启以后的藩王资料几乎无载,或信息可信度极低,需要学者从各方面进行补证,而南明资料的寻觅则更为艰难。不可否认的是,《诸王世表》仍大量使用了当时的册封文书等珍贵史料,对史料信息的传承和保护起到了重要作用。