对宋人中国观的再考察

郑 双

(曲阜师范大学 历史文化学院,山东 曲阜 273165)

宋代之前“中国”一词常具备三重含义:一是,在地理空间意义上,“中国”即“以诸夏领域为范围者,其次是指国境之内者,再次指京师者”[1]。二是,在政治或地域空间意义的基础上,“中国”一词又派生出文化层次上的新观念,指代以儒家文化为主体的传统文化。三是,指代超越各具体朝代的贯通性国名[2]。迨至两宋时期,由于辽、金、西夏等政权对于宋王朝统治的侵扰,宋人话语中“中国”一词所对应的含义发生了较大变化,如边界意识的萌生、民族认同的强化等等,甚至有学者认为彼时的中国观念已经具备了某些现代国家意识,如海外学者傅海波、崔瑞德认为,此时的中国观念较之于传统的中国观发生了较大变革,呈现出诸多现代性特征[3]。葛兆光先生曾指出,由于异族政权的挤压,宋代的“中国”意识凸显,且若将边界、主权、自我和他者的族群意识等因素视为民族国家形成之标志,那么中国,至少宋代就已经明显具备了这样的意识和国家形态[4]。但部分学者对此种从现代民族国家视野探索宋代中国观念的论断存有歧见,如江湄指出,“宋代近世说”等观点夸大了10—13 世纪宋代在边界、外交、经济等层面的变革,认为此种具有现代民族主义色彩的“中国”意识并非时人的主流观念[5];蒋磊、张淳则从理论理解、研究方法等维度对葛兆光先生的观点作出回应,认为难以推论出宋朝具备了现代民族国家形态的观点[6]。

检视以往学界对于宋人国家观念的研究,其视角或以西方近代民族国家理论为参照,或立足于中国古代传统国家观念,视野虽多元,但其观点却并不一致,甚至有的相互“打架”。宋人的中国观念究竟呈现出何种面貌?此种中国观念较之于传统中国观念是变革还是承继?该观念已被时人贯彻到政治实践中还是仅仅存在于自我想象层面?这些问题都有待检讨。职是之故,笔者不揣浅陋,拟在史学前辈既有研究及重要论述的基础上,采取概念史的研究方法,以官方正史《宋史》、行程录等文献史料为依托,深入剖析“中国”一词出现的文本语境,考察宋代“中国”一词的含义及其转换,并将其置于宋代的政治文化生态中加以理解,以期从更为客观和全面的角度廓清宋人的中国观念。不当之处,敬祈方家指正。

一 《宋史》中的“中国”

为了从更为宏观、实证的角度考察宋人的中国观念,笔者翻检《宋史》中的“中国”一词。从检索结果来看,“中国”一词共出现了112 次,主要分布在列传、志两部分中,本纪部分对其也有所提及。本部分拟结合“中国”一词出现的频次,以及时人在使用“中国”一词时的具体语境,深入剖析宋人中国观念的含义指代。其中,《宋史》中“中国”一词的分布情况如表1 所示。

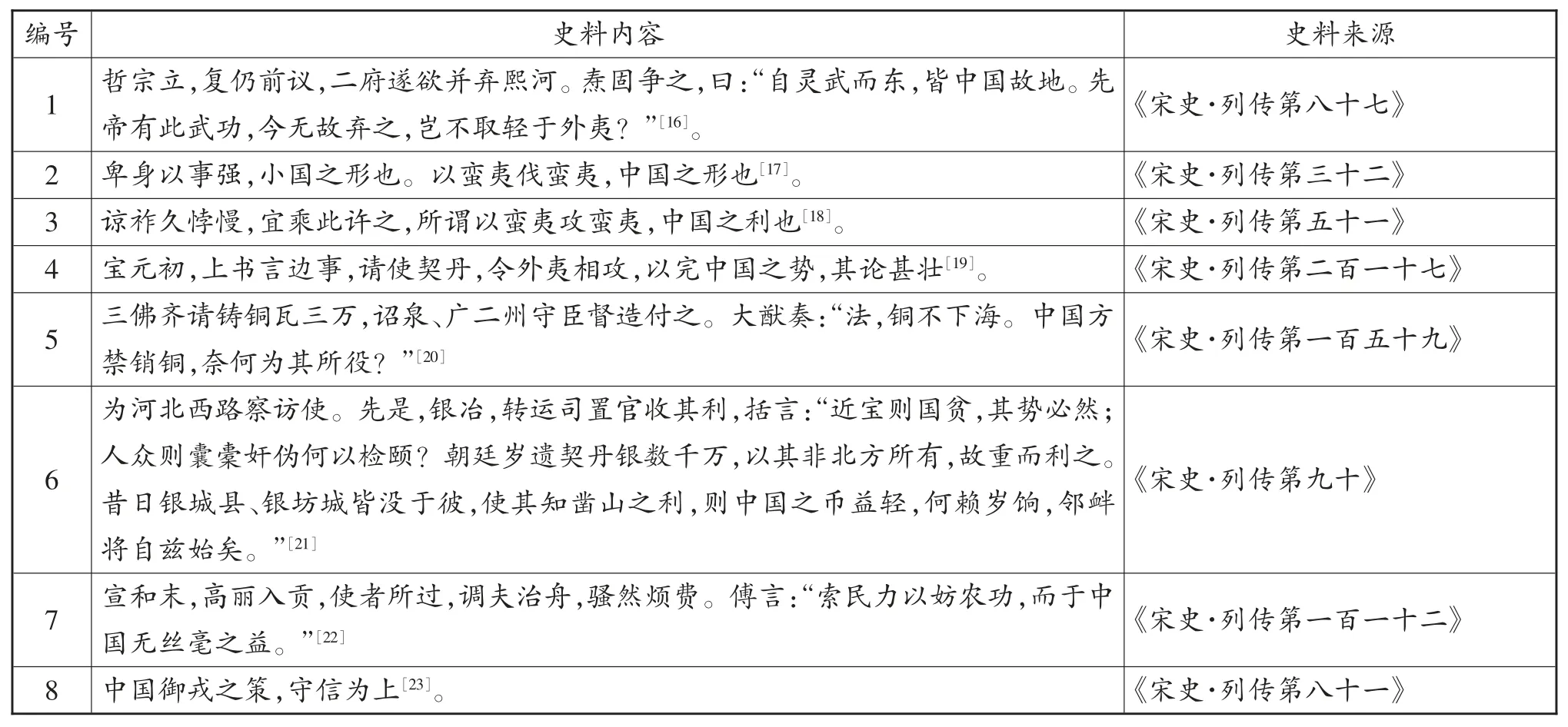

表1 宋人话语中“中国”一词整理简表

(一)志中的“中国”

《宋史》中志的篇幅占全书的三分之一,较全面地展现了宋代的政治经济面貌。在此部分中,“中国”一词共出现了19 次,其中天文志5 次,河渠志3 次,食货志5 次,兵志5 次,礼志1 次。兹将笔者所见《宋史·志》中“中国”一词的部分内容列为表2。

表2 《宋史·志》“中国”一词整理简表(部分)

《宋史·天文志》中有5 条关于“中国”的检索结果,均是在叙述天文星象时提及,其义也多指“中原”。但有所不同的是,在这5 处文本中,“中国”一词还时常与“扰”“侵”“叛”“安”等表示国家安危的词连用,如资料1 中的记载,这表明“中国”一词除指代地理空间或王朝名称外,还被赋予了更鲜明的政治意味。进言之,受政治现实的掣肘以及周边政权的威胁,宋人的民族忧患意识愈发强烈;且传统中国观念中“贵华夏,贱夷狄”的民族优越感在外患频仍的背景下备受冲击。

《宋史·河渠志》中关于“中国”的记录共计3次,且均出自《宋史·河渠·黄河》。黄河在经过800年的汉唐安流期后,于唐末五代时期,特别是北宋时期,出现了泥沙淤积、河道抬升、决口改道等现象,这不仅给百姓生活带来了极大破坏,对当时的政治局势也产生了独特的影响,如透过资料2 和3可知。同时以上诸例说明,传统中国观念中以文化而非以地理因素作为边界的意识发生改变,如宋人在强烈“忧患意识”的支配下更加注重“天然屏障”黄河在同北方政权对弈中的防御功能。

《宋史·礼志》中有1 条关于“中国”的检索结果,如资料4。内容大意为北宋治平年间有臣子上书,请求为皇帝加尊号,并表明今日契丹主有尊号而宋帝没有尊号是深以为耻的事情。“尊号”是古代尊崇皇帝皇后的称号,此处的记载是宋代统治者在受到北方政权威胁的背景下,为了强调自身政权之合法性而进行的“礼仪之争”。不难发现,宋人借礼仪以别夷夏的做法愈发得到时人关注。

《宋史·食货志》中关于“中国”的记录共计5次。两宋时期,虽然经济发展达到新的高度,但由于战争、臃肿的官僚体系等因素而导致的巨额支出常常使朝廷财政入不敷出。危机之下,为政者多次进行改革,以期改变财政亏空的现象。如资料5 所示,王安石在变法时提出“富国强兵”的口号,并推出多项经济革新措施。

《宋史·兵志》中有5 条关于“中国”的检索结果。其语境多以宋代的军事状况为背景,如军费支出庞大、军队训练松懈、外敌入侵频繁、征兵方式不合理等等,其中也不乏与北方少数民族进行的军事力量对比,如资料6、7,即属于这种表达。

(二)列传中的“中国”

通过检索发现,“中国”一词在《宋史》列传部分共出现了92 次,占总数的82%,现按照语境所反映的具体内容,从政治、经济、文化等多重角度对宋人的中国观念进行分析(见表3)。

表3 《宋史·列传》“中国”一词整理简表(部分)

上述资料分析表明,面对内忧外患,宋人调整了处理对外关系的方法。如宋廷不再将“战”作为唯一的对外交往方式,而是采取了“战”与“和”灵活替换的方法。葛兆光先生曾在《宅兹中国》一书中指出,将战争作为解决对外关系的方法成了当时唯一的“政治正确”[24],但从相关资料的检索结果来看,趋于现实的“战”和服从于理想的“和”不再是不可共存的对立面,反成为宋人解决对外关系时的替代选项。面对强敌的威胁,宋廷不得不向周边政权进行妥协,如常以输纳岁币的方式交换和平,且在两宋统治期间,当政者始终无法摆脱此种模式。此外,根据资料2 和资料3、4 显示,宋人在使用“中国”一词时,还经常将其与类似于“以夷制夷”“以蛮夷攻蛮夷”等词语放在一起,这固然包含了宋人对周边民族的歧视,但同时也是新形势下军事防御政策的调整。宋代军事实力孱弱,难以实现长期的主动进攻,“以夷制夷”成为北宋统治者维持自身骄傲、维护政权稳定,成本最低、成效最好的措施。虽然宋人在“战”与“和”之间努力寻找维持政权稳定的平衡点,但迫于形势,“普天之下,莫非王土”的观念已发生极大震荡。

宋人传统中国观念的转变在经济上也有明显的表现。厚往薄来的朝贡贸易一直在宋朝经济体系中占据较大比重,这种制度体现了以汉民族政权为核心的天下秩序的优越感。但唐末宋初以降,由于国家整体实力的削弱,亏本式的朝贡贸易难以为继,统治者不得不对其贸易经营方式进行调整。首先,宋人调整了宽松的货币政策。随着城市经济的繁荣,社会对铜钱、铁钱的需求量逐渐增加,但由于经济的高速增长以及在与周边民族进行贸易时造成的货币流失,使得“钱荒”一直是两宋时期挥之不去的经济难题,如资料6。由是,当政者遂开始控制铜钱外流,并对造币矿源也严加管理,如资料5。其次,宋代出于对经济利益的计算对“朝贡制度”进行了调整。尽管宋代经济发展到新的高峰,但臃肿的政治人事体系、频繁的军费开支常常使得经济入不敷出。面对建立在庞大经济负担之上的朝贡制度,宋人也多有抱怨,如资料7。司马光也曾说“……遣使称臣奉贡者,一则利于每岁所赐金帛二十余万,二则利于入京贩易”[25]。故而,宋人亦对彰显“中央之国”尊严的朝贡制度作出了新的规定,“一是限制朝贡的次数,如地处西南的一些少数民族,宋王朝曾限制其五年方得一贡。二是限制朝贡使团在宋朝境内停留的时间及活动范围”[26],借贸易手段以遏制周边政权对于宋朝统治的经济威胁。

除政治、经济层面的变革外,传统中国观念在思想文化方面亦呈现出新的特征。为减轻周边民族对中原政权的威胁,宋儒将儒家文化价值体系与民族情绪进一步结合起来,以重新确认夷夏之辨、内外之分,这在《宋史》中多有体现。颇具吊诡意味的是,“仁”“义”等传统儒家教义在战争环境中不断被提及,甚至成为指导战争的重要思想,如资料8。根据实践来看,若在实际作战中过分强调“信”和“义”等儒家伦理,一旦错失作战良机,很容易成为宋襄公“蠢猪式的仁义”。但抛开军事策略来看,“信”“义”等传统儒家因素在当时的背景下是作为“文化界线”而存在的,是区分华夏和“四夷”的重要标准。故而纵使身处危机之中,道义依旧是判断一个政权合法性、一场战争正义性不可忽视的因素,儒学亦成为声援政权合法性的有力工具。由是,对宋人在战争中过分强调“信”和“义”的行为,我们也就不难理解了。

(三)本纪中的“中国”

本纪部分只有在记载高宗的相关文本中出现了“中国”一词,如“甲戌,禁掠卖生口入蛮夷嵠峒及以铜钱出中国。”[27]其大意为,甲戌年间,统治者禁止向境外其他民族输出铜钱,这亦是“经济边界意识”在南宋统治者群体的突出表现。从统治者角度来看,自身的经济优势正在被周边民族所侵蚀,将过分宽容的经济政策改为紧缩型经济政策是出于维护自身利益而采取的必要举措。从另一角度看,这也是统治者开始正视周边民族政权的表现。

通过对《宋史》中“中国”一词的检索我们可以发现,宋人的中国观发生了很大转变。宋代之前,时人一直生活在以自我为中心的天下秩序中,这是一个以“中国”为核心的同心圆统治体系,它没有明确的边界,系统之内的族群也根据文明的先进性被划分为“夏”和“夷”两种。而到宋朝时,由于对外不竞,国势杌陧,宋人逐渐放弃了“天下国家”的幻想,形成了较为明确的边界意识。同时,过去曾被视为“蛮夷”的部分民族也被宋人视之为平等的政权或与自己势均力敌的对手。不唯如此,宋人还在经济和文化层面开始强化边界意识以进一步巩固自身利益。故而,较为清晰的边界意识、萌生并得到一定发展的国家观念以及汉民族认同意识使得宋代中国蒙上了些许近世民族国家的意味。但不难发现,在天下主义收效甚微的背景下,宋人反通过文化等因素强化中原文明的主体性以及华夏与夷狄间的不相容性。由此诸端以观,传统的中国观念依旧主导时人思想,且比照于西方话语中的“民族国家”,宋代中国仅是具备了其中某些要素而已,还是难以将当时的国家形态等同于民族国家。换言之,“宋人”对“中国”的认识已经超出了古人观念中的“中央之国”,是一种介于“中央之国”和“民族国家”间的国家形态。

二 行程录中的“中国”

宋人中国观念的转变体现了深刻的时代特征,但官方正史中所展现的中国观念是否普遍存在于宋人的脑海中,或言之,宋人对于此种中国观念究竟是认同抑或想象?鉴此,笔者检索了部分曾出使辽、金、西夏的宋朝士人撰写的行程录,对此类文献中所呈现出的中国观念予以再现,并将其同官方正史中展现出的中国意涵进行对比分析,从而考证宋朝士人对官方正史中记录之中国观念的态度。

透过对《乘轺录》《薛映记》以及《松漠纪闻》等文本的分析,可以发现宋代士人笔下的中国观念着实同传统中国观念中中心不变、边界模糊,且贵华夏、贱夷狄的认知不同。首先,宋与辽、金政权间部分疆界愈加清晰的事实在行程录中再次得到证实,文献中关于宋辽、宋金间以具体河、山为界的记录比比皆是,诸如北宋与辽在处理边界纠纷时提出“蔚州地分,本朝元以秦王台、古长城为界,北人称以分水岭为界,所争地东西约七里以上”[28];南宋与辽之间“离州三十里至白沟拒马河,源出代郡涞水,由易水界至此合流,东入于海。河阔止十数丈,深可二丈,南宋与契丹以此为界”[29];南宋与金之间“以新河为界”[30]。可见,彼时宋与其他政权之间的边界形态愈发清晰,且这与传统中国观念中中心清晰、边缘模糊的认知判然不同。其次,行程录中记载宋人时常以“国”“国主”“皇子郎君”等非鄙夷性词语称谓周边政权或其统治者,甚至在政治层面将其视为与自身平等的政权。例如,曾出使金朝,同金人签订“海上之盟”的赵良嗣在《燕云奉使录》中就以“金国”称呼对方,以“中国”指代自己,“金国初欲绝好,然亦欲自通于中国”[31]。

将《宋史》中呈现出的“中国”观念同行程录中关于“中国”的记载进行对比分析,不难看出官方正史中记载的中国观念同宋代士人笔下的中国观存在某种相同之处,换言之,大部分宋代士人认同此时传统中国观念已经不同于往昔,即彼时宋人对“中国”的认知——超出了古人观念中的“中央之国”,是一种介于“中央之国”和现代“民族国家”间的意识形态。细观之,一方面,宋代士人眼中的中国观念呈现出“天下”大共同体消解、以汉民族为主的小共同体日益凝聚的特征;另一方面,汉人的国家、民族观念逐渐萌生并发展,且越来越具有现代民族国家的意味。

诚然如此,是否可将上述事实视为宋人中国观念由传统帝国向现代性国家进行根本性变革的证据?答案是否定的。学者黄纯艳认为,宋代呈现出边界清晰的疆域状态是其出于政治现实被迫做出的弹性调整。具体观之,宋代存在着点状、片状模糊边界,带状、线状清晰边界等多种疆界状态。但线状清晰的疆界状态古已有之,非宋之始创[32]。故而,部分以河、山、城作为疆界界标的事实并不能代表宋朝边界的全貌。称谓上呈现出的变化亦是如此。纵使出于武力威慑,宋人改变了此前对于周边少数民族的成见,但却并不意味着宋人文化优越感就此消逝,行程录中同样不乏“虏”“夷”等歧视性称谓。实际上,在外部压力日趋深化的时代背景下,“华夏”同“夷狄”的文野之分被进一步强调。这从行程录中的相关记载可以看出,如“中国”一词常出现在宋与其他政权相比较的语境中,宋人借此凸显中原文化的优越感,自骄之态跃然纸上。例如,《乘轺录》中有一段关于契丹仿效宋推行科举制度的记录,“虏有翰林学士一人,曰刘晟,知制诰五人,其一曰刘经。岁开贡举以登汉民之俊秀者,榜贴授官,一效中国之制。其在廷之官,则有俸禄。典州县,则有利润庄。番、汉官子孙,有秀茂者,必令学中国书篆,习读经史。自与朝廷通好已来,岁选人才尤异、聪敏知文史者,以备南使。故中朝声教,皆略知梗概。至若营井邑以易部落,造馆舍以变穹庐,服冠带以却毡毳,享厨爨以屏毛血,皆慕中国之义也。夫惟义者可以渐化,则豺虎之性,庶几乎变矣。”[33]透过“虏”“中国”“服冠带”等词不难看出出使契丹的路振对北方文化的鄙夷以及对自身文化的自矜自傲。再如,“用中国之礼乐,中国之法度,中国之衣服,故中国之人亦安之。今大金岂可以拓跋魏为比?”[34]即使在金军兵临城下,宋徽宗遣使郑望之前往金朝求和的形势下,使者郑望之依旧未曾在言语中放弃对于北方政权的鄙视,“女真本一小国,初以人马强盛之势,尽灭契丹,终能以礼义与中国通好,岂不为美!”[35]如此看来,宋人转变了的中国观念虽已经被时人贯彻到某些政治实践中,但天朝上国的形象设定依旧停留在宋人特别是统治者的意识层面,且反因严峻的外患危机愈发被凸显出来。故而,宋人的中国观是在传统观念之上进行的选择性承续,不能将其视为根本性变革。

三 余论

在探究某一概念含义之发展流变时,我们不能单纯依靠某一史料,而应当借助来自不同群体、不同关涉点的其他史料,观照概念在具体历史语境中的多义性。在进行“自我”与“他者”的镜面互证后,从而将概念的含义以及概念的再定义过程予以全面、翔实的展现。

通过回溯相关文献中的“中国”概念,不难发现,宋人观念中的“中国”已经超出了古人观念中的“中央之国”,是一种介于“中央之国”和现代“民族国家”间的形态。一方面,宋人的某些政治实践表明其中国观念已经超越了传统,呈现出诸多由传统国家观念向现代民族国家转变的表征,但必须要承认的是华夏、夷狄之间的不相容性仍具有普适性,或言之,传统中国观念中的天下意识依旧是时人判定“中国”身份的关键标准;另一方面,宋人的中国观念虽具备了现代民族国家的一些属性,但与现代意义的民族国家形态仍相去甚远。就部分学者的论断来说,所谓宋人已经具备了一定的民族意识,实应当准确表述为在外族压迫下宋人形成了“一种汉民族的主体意识”,而非我们现在所说的“nation”层面的民族;且单凭日渐清晰的边界、处理国际关系的准则,同样难以断定宋人具备了现代国家观念,如透过行程录中有关“中国”概念的文本可以看出,主导时人政治观念的是对于君主个人的王朝认同而非对于国体的国家认同。所以,以后见之明来看,斯时宋人的中国观念虽具备了某些现代国家的属性,但却是在承继传统中国观念的基础进行的有限调整,并非根本性变革,亦没有成为一种独立的意识形态,同西方意义上以单一民族建国、人民享有主权、国家拥有稳定疆域的现代民族国家理论更是大相径庭。

历史并非完全呈线性发展,诠释和分析中国历史不可避免地需要同西方理论对话,但在多大程度上借鉴西方理论抟塑关于“中国”的历史本事,却是值得商榷的。揆诸本文命题的相关研究发现,无论是后现代主义学者还是国内部分主张站在“自我”立场审视宋人中国观念的学者,都有意识或无意识地陷入了借西方理论重构中国历史的困境,并进而使学人在理解此一问题时陷入概念与现实间的混乱。这启示我们在运用西方时尚理论的过程中,不可一味机械套用,不加分析地将其作为解说中国历史的工具,而必须在中国自身的历史传承和断裂中,建构和确认自己的问题意识、概念框架乃至理论体系,否则,就有可能脱离中国现实,关于“中国”的历史叙事就会成为虚幻的想象。