莆田市26 141例新生儿耳聋基因联合听力筛查的结果分析

蚁持缨,阮一君,陈益萍

我国新生儿耳聋的发病率约为1‰,5岁以下儿童听力障碍的发病率达2.7%[1]。研究发现,65%的儿童期耳聋与遗传因素有关[2]。对新生儿进行遗传性耳聋基因突变筛查,并进行早诊断、早治疗,可有效干预聋哑的发生。最重要的是通过基因突变筛查可发现常规物理听力筛查无法检出的药物性致聋基因携带者和迟发性耳聋基因携带者,通过健康指导避免药物性耳聋或减缓迟发性耳聋的发生[3]。2019年3月1日起,莆田市开始开展新生儿遗传性耳聋基因与听力联合筛查,现总结分析如下。

1 对象与方法

1.1对象 收集2019年3月1日-12月31日在莆田市30家助产机构出生且父母一方或双方为莆田市户籍同时接受耳聋基因和听力联合筛查的新生儿26 141例。纳入标准:胎龄≥37周,体质量≥2 500 g,Apgar评分≥3分。排除标准:胎龄<37周,体质量<2 500 g,Apgar评分<3分。耳聋基因筛查和听力筛查均在家属知情同意情况下进行。

1.2听力筛查 所有新生儿均于出生2~3 d后由出生医院采用耳声发射检测仪(MSOAE-IH, 河南迈松医用设备有限公司)进行初次听力筛查,未通过者在出生后28~42 d进行复筛,采用听性脑干诱发电位法进行检测,>30 dBnHL判定为不通过。复筛未通过者建议3月龄时进行听力学诊断。

1.3耳聋基因筛查 所有新生儿均由出生医院采集新生儿脐带血,制成滤纸干血片,样本均使用15项遗传性耳聋基因芯片检测试剂盒(北京博奥晶典生物技术有限公司),应用微阵列芯片法对GJB2、GJB3、SLC26A4和线粒体12S rRNA 4个常见耳聋基因的15个突变位点(35 del G、176 del 16、235 del C、299 del AT、538 C>T、2168 A>G、IVS 7-2 A>G、1174 A>T、1226 G>A、1229 C>T、IVS15+5 G>A、1975 G>C、2027 T>A、1494 C>T、1555 A>G)进行检测。筛查结果为纯合或杂合突变、均质突变、异质突变均为阳性,共825例,均进行复查质控;筛查阴性的新生儿则采取随机数字表法抽取1 266份标本(占检测总量中阴性结果的5%)进行复查质控,复查结果准确率100%。同时对825份阳性标本即时应用一代测序法复核验证筛查的准确性,准确率100%。

1.4统计学处理 采用SPSS 22.0软件进行统计分析,采用EXCEL进行数据录入,耳聋基因常见突变和听力筛查情况的构成比比较采用χ2检验,P<0.05为差别具有统计学意义。

2 结 果

2.2耳聋基因筛查结果 26 141例中,耳聋基因阳性825例(3.16%)。各类基因突变的检出率由高到低依次为:GJB2,SLC26A4,12S rRNA,GJB3,双基因及单基因双位点突变,以GJB2基因235 del C杂合突变的检出率最高,其次为SLC26A4基因IVS7-2 A>G杂合突变(表1)。

表1 26 141例新生儿耳聋基因常见突变及听力筛查情况

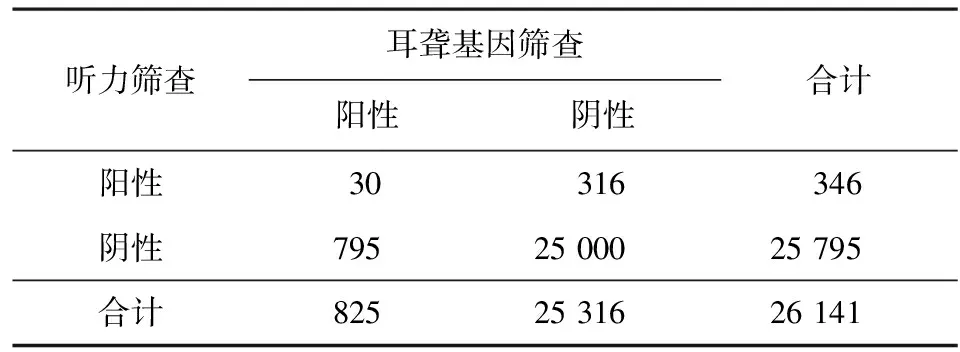

2.3耳聋基因与听力联合筛查结果 26 141例中,耳聋基因筛查的结果为“金标准”,其灵敏度为3.64%,特异度为98.75%,阳性预测值8.68%,阴性预测值为96.92%(表2)。

表2 耳聋基因与听力筛查试验的四格表

3 讨 论

耳聋是人类常见的出生缺陷之一,严重影响出生人口的素质。针对中国人群的流行病学调查发现,GJB2、SLC26A4、线粒体12S rRNA基因突变是导致中国人耳聋最高发的基因,约占30%,且均存在高发热点突变[4]。GJB2基因是迄今报道引起我国综合性耳聋的首要致病基因[5],其突变引起的耳聋约占遗传性耳聋的50%[6]。在中国人群中最常见的突变位点是235 del C突变[7],在耳聋致病性突变中占78.79%[8]。本研究数据显示,莆田市GJB2基因突变发生率最高,携带率为1.51%,略低于其他研究报告;而235 del C突变占该基因突变的84.85%,略高于其他研究报告,可能与本研究选择的检测位点有关。SLC26A4基因突变率1.14%,仅次于GJB2基因突变。线粒体12S rRNA基因、GJB3基因突变率分别为0.27%和0.21%,在莆田市新生儿中携带率较低。

单纯听力筛查可为耳聋发病原因提供部分依据,但新生儿听力筛查存在局限性,因不是所有听力损失均会在出生后立即表现出来,如药物性耳聋突变(即线粒体12S rRNA突变)和PDS类型(即SLC26A4基因杂合突变),一般的听力筛查并不能检出这些迟发型耳聋类型[9-10]。本研究显示,有22例GJB2基因突变、5例SLC26A4基因突变、2例线粒体12S rRNA基因突变和1例双基因杂合突变未通过听力筛查,这些新生儿出生时已表现出听力损失,应早期给予干预措施,才能减少听力障碍的发生,避免因聋致哑。有374例GJB2基因突变、292例SLC26A4基因突变、69例线粒体12S rRNA基因突变、5例双基因杂合突变和1例单基因双位点突变通过听力筛查,特别是54例GJB3 538 C>T杂合突变全部通过听力筛查。这部分患儿虽然早期没有表现出听力损失或障碍,但SLC26A4基因突变与大前庭水管综合征有关,及时检出SLC26A4基因突变,指导患儿采取有效的防护措施,避免激烈运动、颅脑外伤等环境因素,可避免或减缓听力下降的速度。线粒体12S rRNA基因又被称为药物敏感性耳聋基因,正常剂量或小剂量的氨基糖苷类抗生素即可在短时间内引起毛细胞损伤而出现不可逆的耳聋,对线粒体12S rRNA基因携带的新生儿做好终身禁用氨基糖苷类药物的指导,可避免药物性耳聋发生。本研究在通过听力筛查的25 000例新生儿中检出795例携带耳聋基因突变,表明遗传性耳聋基因检测从分子水平提早明确耳聋遗传因素,在迟发性和药物性耳聋的及早发现上具有明显且不可替代的优势。耳聋基因与听力联合筛查,有助于及时发现听力正常但基因突变的新生儿,对这部分患儿长期监测听力,同时对新生儿家属做好遗传咨询、健康教育和随访,可避免、减少或延缓耳聋发生,指导患儿及其家族内成员婚育,可避免再生育出类似的耳聋后代。

另外,本研究中346例听力筛查未通过的新生儿中,有316例通过耳聋基因筛查,可能与耳声发射易受噪声、外耳道分泌物残留等因素影响存在假阳性有关,也可能与患者存在除本研究筛查的4个常见耳聋基因外的其他基因突变有关,扩大筛查位点有助于提高检出率。本研究仅检测4个常见耳聋基因,存在一定的局限性。受家长认知等因素影响,在对346例听力筛查未通过的新生儿随访中,家长均表示新生儿对声音反应良好,仅2名儿童在3月龄时进行过听力学评估和诊断(结果均显示正常),其他儿童仍存在迟发性或渐进性听力损失的可能,与阮一君的研究结果类似[11]。

新生儿耳聋基因筛查联合听力筛查,可以弥补常规听力筛查不能发现的迟发性耳聋和药物性耳聋基因携带者的不足,有助于准确做出病因分析,开展听力学检测和诊断,及早确认听力状况,针对性进行康复指导、佩戴助听器、人工耳蜗植入等早期干预指导以及生活和用药指导,可减少听力障碍的发生,最大可能避免由聋致哑,真正实现及早发现、及早诊断和及早干预,达到有效预防出生缺陷的目的,减轻家庭和社会负担,促进社会和谐发展。新生儿耳聋基因筛查联合听力筛查适合全面推广。