源语依存距离对学生译员有稿同传表现的影响

大连外国语大学 王 烨 邹德艳

一、引言

句法与口译相结合的研究更多涉及句法结构差异、母语迁移、复杂句法结构等方面。但随着互联网自然语言处理技术的应用和发展,依存句法已经成为句法分析的主流方法之一。然而,将依存距离与口译结合进行的研究仍略显不足。

依存距离指一个句子中存在依存关系的支配词和从属词之间的线性距离,即一个句子中存在依存关系的两个词之间的词位置之差(Hudson 2007),它是体现句子复杂性的重要指标,同时也可以反映语言加工过程中的认知限制(刘海涛 2009)。本研究使用依存句法分析工具Stanford Parser 3.9.2,该工具由斯坦福大学自然语言处理小组开发,被广泛应用于依存句法分析。以句子She saw the video lecture为例,通过句法分析,可以看出句子中存在4种不同的支配关系,如图1所示。其中最大依存距离为saw与lecture之间的线性距离3。本研究提到的依存距离均指句中的最大依存距离。

图1 依存句法关系图

基于Gile的“认知负荷模型”(Effort Model),本研究将依存距离与口译结合,探究源语依存距离对学生译员有稿同传表现的影响。研究结果显示,源语依存距离对学生译员的有稿同传表现产生了消极影响:源语依存距离越大,译员的有稿同传准确度和流利度越低。目前有关依存距离的研究主要停留在单一语言内句法构成、两种语言间的句法对比和依存距离对工作记忆的影响等方面,将依存距离与口译表现结合进行的研究还比较少。因此,本研究探讨源语依存距离对学生译员有稿同传表现的影响,弥补这一领域研究上的不足,为今后的相关研究提供参考和借鉴。

二、研究设计

本研究针对源语句法结构中依存距离的差异,从准确度、流利度两个方面分析学生译员的英汉有稿同传表现是否受到影响,并分析产生这些影响的原因,对学生译员使用的口译方法进行归纳与总结。

(一)研究问题

基于上述理论,本研究主要致力于回答以下问题:

第一,源语依存距离对学生译员的英汉有稿同传表现有何影响?

第二,如果有影响,产生影响的原因是什么?

第三,译员使用了哪些方法应对这些影响?

(二)研究方法

笔者采取实验法、有提示回忆法和访谈法相结合的多元验证方法完成本研究,在实验对象和实验材料的选择上严格控制变量,以确保实验结果的效度和信度。

1) 实验材料

本研究的实验材料选自TED演讲Why 30 is Not the New 20(《二十几岁不可挥霍的光阴》),演讲的主题贴近生活,事例生动鲜活,有利于译员的理解和输出。笔者在不改变源语主体的前提下对材料进行了部分改编,挑选并调整了不同依存距离的句子,确保被考察句能够在篇章中均匀分布,避免被考察句集中出现可能对译员造成认知超负荷,进而影响研究结果。根据Flesch(1948)的可读性计算公式,改编后的实验材料可读性为72,难度属于“比较简单”,不会对译员造成理解上的困难。笔者使用Stanford Parser 3.9.2工具,通过对源语句子进行句法分析并人工判断出最大依存距离,从3个不同依存距离区段中分别选取10个句子作为考察句,并评估译员对考察句的有稿同传表现。为体现差异,3个依存距离区段分别设置为3~5、10~12和17~20;实验过程播放整篇语料,考察句在语境中出现,以避免缺少语境的单句可能对译员理解造成的影响。

Gerver(2002)发现,讲者英语语速在95~120词之间时,译员的表现最佳,语速超出这个区间时,译员输出质量会大幅下降,EVS(ear-voice span,听译时间差)会相应变长,停顿也会变长或增多。Gile (1995) 也指出,语速越快,译员需要加工处理的信息也就越多,这会增大译员的认知负荷。国际会议口译员协会(International Association of Conference Interpreters)官方网站指出,译员最为舒适的语速为每分钟100~120词;全国翻译专业资格(CATTI)二级英汉同传考试大纲中也将语速设为每分钟110词。因此,笔者邀请某大学美籍教授将改编后的实验材料进行录音,语速控制在每分钟110词,且讲者语音纯正,不带口音。以上对语料的处理能避免语音、语速可能对译员口译质量造成的影响。

2) 实验对象

本研究的实验对象来自东北某大学高级翻译学院MTI专业英语口译的16名二年级研究生,他们的母语均为汉语,并且经历了一年研究生阶段口译相关课程的学习和训练。在选择实验对象的过程中,笔者还考虑了其外语(英语)水平差异和口译水平差异可能对实验结果造成的影响。为此,笔者参考了实验对象第一学年口译相关课程的平时成绩和期末成绩,选取成绩列居中间分数段的学生作为实验对象。因此,本研究的实验对象口译能力相当,排除了实验对象口译水平差异可能对实验结果产生的影响。

3) 评估标准

本研究旨在探究不同的源语依存距离对学生译员有稿同传表现的影响。影响口译质量的因素复杂且多元,口译质量评估标准也一直难以达成统一。Bühler(1986)曾就口译质量评估标准对国际会议口译员协会会员进行问卷调查,结果显示,与源语的一致性、译出语逻辑关联性、信息完整度被视为最重要的评估参数。基于Bühler的调查问卷,Pöchhacker(2012)再次对国际会议口译员协会会员进行了网络调查,数据显示,最重要的评估参数是与源语的一致性、译出语逻辑关联性、表达流利度。考虑到本研究自身特点,笔者选择从口译输出的准确度和流利度两个方面对译员的有稿同传表现进行评估。

口译需要转换的不仅是源语的字词,更重要的是这些字词组合在一起所表达的语义信息(邹德艳2017)。因此,本研究在统计译员产出的准确度方面,以准确译出命题的比例(即准确译出命题数与总命题数之比)和逻辑关系正确率两个参数作为标准。口译中的停顿通常被看作流利度的重要参数,停顿的频次和长度常常被看成言语流利和非流利界定的量化标准(徐海铭 2010)。Raupach(1980)从时间量化的角度分析停顿,将句内或句间0.3秒及更长的时间间隙认定为停顿。以此为参考,本研究从停顿次数和停顿时长两方面对译员产出的流利度进行评估。

4) 实验过程

笔者使用Flash Back Pro5 Recorder录音软件对译员的口译全程进行录屏,文字材料在屏幕上与语音同步播出,实验对象逐一参与实验。实验材料的前一分钟设置为译员的适应阶段,不进入考察范围,以避免译员适应过程可能对实验结果造成的影响。口译结束后,笔者回放口译过程,通过有提示回忆法,针对口译中的停顿、错译、漏译等情况对译员进行提问,以分析源语依存距离对口译表现的影响及原因。就材料的话题熟悉度、语速、词汇及句式结构难易程度等进行提问。此外,还启发译员针对口译中的困难、表现、应对方法进行描述。

三、实验结果与讨论

本研究的定量数据按照源语3个不同依存距离区段(3~5、10~12、17~20)进行统计,分别比较各区段口译输出的准确度和流利度,定性材料通过有提示回忆和译后访谈的信息进行提取。研究结果如下:

(一)源语依存距离对有稿同传表现的影响

研究结果显示,在源语依存距离3~5区段,学生译员的有稿同传表现最好,译语的准确度、流利度最高,而在接近或超出短时记忆容量范围的依存距离10~12和17~20区段,学生译员的有稿同传表现较差。

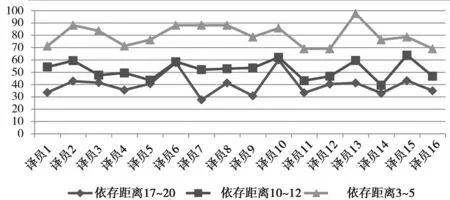

首先,根据译语转写文本及实验访谈录音,笔者邀请两位翻译教师对实验对象的口译表现进行评估,选取两位教师评分的均值作为评估结果。图2显示译员准确度的整体得分情况,包括正确译出命题百分比和译语逻辑关系与源语的一致性,每部分得分各占总分的50%。其中,依存距离17~20的分数集中在30~50分区间;依存距离10~12的分数集中在40~60分区间;依存距离3~5的分数集中在70~90分区间。

图2 译员准确度得分情况统计

表1和表2记录了不同源语依存距离区段译员准确度得分的描述性统计和方差分析。3组数据的样本数量均为16,随着依存距离的增大,译员得分的平均值也依次降低。从表2可以看出,译员在3个不同源语依存距离区段的得分在统计学意义上具有差异。依存距离10~12和17~20区段与依存距离3~5区段之间的p值小于0.01,具有显著的统计学差异。译员在这两个区段的得分骤降,口译质量明显下降。依存距离10~12和依存距离17~20区段之间p值为0.04 (p<0.05),具有统计学差异。由此可见,源语的依存距离越大,译员口译产出的准确率越低。

表1 不同源语依存距离区段译员准确度得分描述性统计

表2 不同源语依存距离区段译员准确度得分方差分析

其次,根据实验录音和转写文本,笔者对实验对象在口译过程中的流利度进行了评估,分别对3个不同的源语依存距离区段的译语停顿次数及时长进行了记录。Flash Back Pro5 Recorder软件在播放录音时会显示源语和目的语的波长,波长下方设有刻度,每格为0.33秒。通过回听录音和观察波长可以判断出译员的停顿次数和时长。

从下页图3可以看出,在依存距离3~5区段,译员停顿次数较少,有稿同传表现流利,而在另外两个依存距离较大的区段,译员停顿次数大幅增加,有稿同传流利度降低。所以,源语依存距离越大,译员口译停顿次数越多,译员的有稿同传表现越不流利。

图3 译员停顿次数统计

笔者还分别从0.3-1秒、1-2秒及2秒以上三个时长区段统计了译员的停顿次数。表3将停顿次数和停顿时长结合,对比可以看出,依存距离3~5区段,译员不但停顿次数较少,且停顿时长较短,主要集中在0.3-1秒区间,停顿时长出现在1-2秒的区段的译员及次数都很少,没有出现停顿时长2秒以上的情况。随着源语依存距离增大,停顿的时长也逐渐增加。由此可见,源语依存距离越大,译员需要更长的时间来进行译语的转换和输出,口译流利度越低。

综上所述,在依存距离3~5区段,译员的有稿同传表现较好,体现出较好的准备度和流利度。而在依存距离10~12和17~20两个区段,译员的有稿同传表现较差,译语输出的准确度和流利度均有所下降。

(二)产生影响的原因

根据有提示回忆和译后访谈的内容,笔者总结了源语依存距离对学生译员有稿同传表现的影响形式及其原因,根据数据分析结果可知,源语依存距离的增大会对学生译员的有稿同传表现有所影响。

所有参与实验的学生译员均认为实验材料语速适中,主题贴近生活,浅显易懂,没有明显生词,不会影响其对整篇材料的理解。但是,译员在口译过程中还是遇到一些难以处理的问题。在参与实验的16个被试中,有6人表示,面对较长的句子时,短时间内因无法判断句意或逻辑关系而选择了等待,导致错过了整个句子,产生了长时间的停顿;有5人表示,口译源语中的某些句子较长,为确保译语的及时输出,只能利用关键词进行预测,导致输出信息不完整、译语不连贯不流利的现象;还有5人表示,在面对长句时,虽然理解了整体意思,但无法同时做到将其重组加工成译语并成功输出。此外,还有3人表示,在处理长句过程中,译完一个或几个命题信息后,已经忘记前面所说的内容,造成逻辑关系混乱。

根据Gile(1995)的“认知负荷模型”,同声传译过程可用下述等式来表示:SI=L+M+P+C,即同声传译=听解+短时记忆+言语传达+协调(Simultaneous Interpretation=listening and analysis+short-term memory+speech production+coordination)。而Miller(1956)的研究表明,人类处理信息的限制约为7±2,这种限制主要受短时记忆容量的影响。由此可见,如果源语依存距离超过人类处理信息的最大限度,则译员的“短时记忆”会受到影响。与此同时,源语的依存距离增大,句法分析的难度会增加,译员的“听解”能力也会受到影响;随着以上两个环节负荷增大,译语输出质量也会下降。

结合定量数据和定性材料的分析,源语依存距离对译员有稿同传表现造成影响的原因主要有两点。

首先,学生译员的“短时记忆”负荷超载对口译质量造成影响。口译产出过程中的停顿现象与译员的即时认知加工和策略使用高度关联,短时记忆容量的大小导致产出不同的流利度(徐海铭 2010)。源语依存距离10~12和17~20区段的考察内容超出了译员短时记忆的应对能力。根据Gile的“认知负荷模型”,同声传译译员的短时记忆负荷超载,之前接收到的信息未经有效加工,因而被遗忘,从而无法判断句子的逻辑关系,产生了长时间的停顿,导致口译质量下降。

其次,学生译员“听解”负荷超载对口译质量造成影响。Temperley(2007)在研究依存句法的过程中提出,句子处理的复杂程度和句法依存的长度相关,句法依存距离越长,句子越难理解。Liu(2008)提出,“依存距离”可以作为衡量语言理解难度的标准之一。雷蕾(2017)经研究发现,句法复杂度的测量包含4个方面,即语言产出长度、并列结构数量、从属结构数量和短语复杂度。本实验中源语依存距离10~12和17~20区段考察内容包含了大量的同位语从句、关系从句、多项并列结构和复杂短语等,体现了句法的复杂程度。句法分析难度增大,译员在此情况下需要更多精力来同时进行听辨、理解、组织加工译语等任务。这一过程中译员的认知负荷增加,进而影响口译的准确度和流利度,导致口译质量下降。

总之,产生影响的原因主要是,源语依存距离的增大导致译员在有稿同传的过程中,“短时记忆”和“听解”能力两个重要环节的认知负荷增加,最终对有稿同传的表现产生了消极影响。

(三)应对影响的方法

为保证准确传达源语信息,Gile(1995)建议使用断句的方法来输出短时记忆的信息。在面对句法结构复杂的长句时,Jones(1998)建议译员口译时尽量使用简单的短句。Meuleman &Besien(2009)也通过实验证实,在处理复杂句法时,大多数职业译员使用了断句的方法,少数译员使用了省略的方法以保证译语的有效输出。

根据本研究的口译过程录屏、有提示回忆、译后访谈等相关信息,笔者对译员使用的应对方法进行了统计。从图4和图5可以看出,依存距离17~20区段中,译员使用次数最多的方法是断句、省略和归纳;依存距离10~12区段中,译员使用次数最多的方法是断句、省略和调整语序;依存距离3~5区段由于句子较短,译员并没有使用特殊应对方法。由此可见,在两个依存距离较大区段,断句和省略的使用最为频繁。

此外,图2显示,译员6和译员10在两个依存距离较大区段的准确度得分最高,且两个区段的分数差别甚微。根据统计结果,在依存距离最大区段,译员6和译员10使用应对方法次数最多,分别为14次和11次,远远超出其他译员。由此可见,在依存距离较大区段,有效使用应对方法可以提高译语质量。简言之,断句和省略方法的使用可以有效应对源语依存距离较大给译员的有稿同传产出带来的消极影响。

四、结语

本研究基于Gile的“认知负荷模型”,探究源语依存距离对学生译员有稿同传表现的影响,得出以下结论:第一,源语依存距离会对学生译员的有稿同传表现产生影响。具体表现为,源语依存距离越大,译员的有稿同传准确度和流利度越低。第二,产生以上影响的原因是源语依存距离的增大导致译员的“短时记忆”和“听解”的认知负荷增大,进而出现口译质量下降的情况。第三,译员在源语依存距离较大的区段使用了断句、省略、归纳等应对方法,可以适当缓解源语依存距离带来的消极影响,提高口译的准确度和流利度。学生译员在口译学习中,教师在口译教学中,可以注重上述应对方法的使用与练习,以达到更好的口译表现和训练效果。

本研究以实验为基础,但由于资源有限,样本数量较少。后续研究可以增加样本数量,还可以尝试开展如交替传译、视译等不同口译形式的相关研究,也可以使用专业译员作为实验对象,多角度探索源语依存距离对译员口译表现的影响。