中华典籍外译现状及数字化改进模式研究

太原学院 北京师范大学 王 贇 北京师范大学 周今由

一、引言

中华优秀传统文化是一种有效的可持续记忆,借助文字记载而获得固化形式。典籍作为重要载体,彰显中华民族执守的共同价值原则和社会理想。在全球化背景下,不同文化之间的交流日益频繁,依托典籍外译传播中华文化,成为建构中国形象的重要途径。中华典籍外译现状如何、存在哪些不足以及如何改进,已成为相关领域研究者普遍关注的热点议题。现有研究多从语言学、社会学、传播学等视角进行探讨,为中华典籍外译提供了多元学科视角的理解和阐释,但是忽视对数字化背景下翻译领域变革的审视,也欠缺具有实际操作性的解决方案。本文将从典籍底本选择、译本生产、译本传播3个方面,分析中华典籍外译现状及存在问题,据此提出数字化改进模式,探索典籍外译有效途径,为建构好中国形象建言献策,助力文化传播战略。

二、中华典籍外译现状

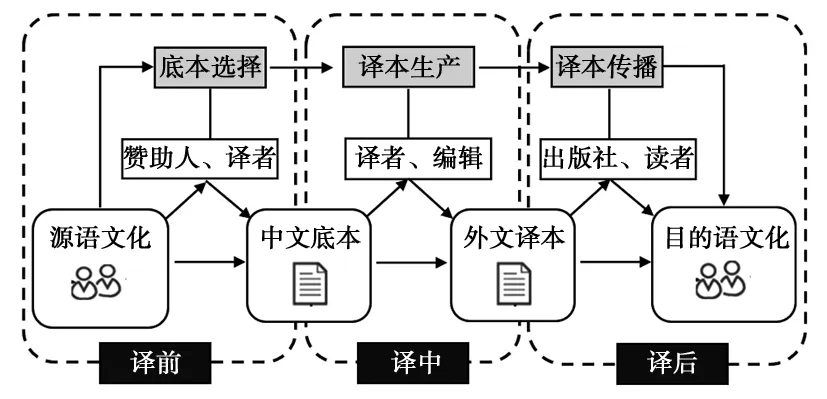

“典籍”可被定义为“法典图籍等重要文献,也指各种典册和书籍”,或“记载古代法令、制度的重要文献,泛指古代图书”(古代汉语词典编写组 2012:304)。可见,“典籍”包含两个方面的义项:一是法典、制度,二是古代重要文献、书籍。从古至今,“典籍”的内涵与外延逐渐扩大,现在通常用来指一个民族历史上所有的文化精华(张政、王贇 2018:89)。典籍因其巨大的文化价值,被视为人类共有财产,而典籍突破时空局限为人类所共享,必须借助翻译。中国古代文化典籍第一次被翻译成欧洲语言是在1592年,由西班牙传教士高母羡(Juan Cobo)将元末明初中国文人范立本编著的先贤格言蒙学教材《明心宝鉴》翻译成西班牙文(张西平2018a:3),书名为BengSimPoCamoEspejoricodelclarocorazón,据此中华典籍外译已有逾400年历史。根据王尔敏(1975)在《中国文献西译书目》中提出的学科分类法,可分为思想、宗教、文学、科学、农事、历史、艺术、地理、教育、社会、法律、经济与军事13大类。各学科译本体现了中国传统文化的多样性,为世界文化贡献了中国智慧。本文将典籍外译活动分为底本选择、译本生产和译本传播3个环节(如下页图1),经由赞助人、译者、编辑、读者等主体,实现了从底本到译本、从源语文化到目的语文化、从古代到现代的跨时空信息流动。

图1 典籍外译过程

(一)典籍底本的选取原则

中华典籍外译是一项规模宏大、影响深远的事业,需要国家、机构和个人多方发挥力量,共同推进。其中最具代表性的是《大中华文库》工程,由原国家新闻出版总署和国务院新闻办公室推动,是我国历史上首次系统地向世界推出外文版中华文化典籍的国家重大出版工程,涵盖英、法、西、德、俄、阿、日、韩8种语言(许多、许钧 2015:13)。第一批于1994年由新闻出版总署批准正式立项,截至2016年出版汉英对照版110种;第二批于2007年立项,已出版25种典籍的7种语言(法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、德语、日语、韩语)与汉语对照版,共175种;第三批于2019 年列入国家出版基金项目,已选定84 种典籍,拟出版“一带一路”沿线国家29种语言(如缅甸语、柬埔寨语、泰语、乌尔都语、波斯语、保加利亚语、乌克兰语等)与汉语对照版(《中国出版史研究》 编辑部 2020:10)。该丛书整体筹划周全、版本选择权威、英译准确传神、体例妥当完善,全面化和系统化地向世界说明中国。从出版数量看已颇具规模,各国公立图书馆和重点大学图书馆多有馆藏,典籍外译工作已初见成效,有助于国外读者了解中华文化精髓。底本的甄别和选择是典籍外译的基础,《大中华文库》丛书选收了我国在文学、历史、哲学、经济、军事、科技等各领域最具代表性的经典著作(王宏 2012:10),由专家对选题和版本详细校勘、整理,由古文译成白话文,再从白话文译成外文,结合语内翻译和语际翻译实现跨时空传播。典籍底本选择是否适当,仍需经过长期的译介与文化互动来验证。

(二)译本生产的主体演变

中华典籍翻译早期以西方译者为主,发展为以中国学者为主,体现了翻译生产过程中翻译主体在价值判断和翻译策略方面的演变。早期欧洲传教士翻译《论语》及其他儒家经典时,为了证明基督教思想在中国典籍中早已存在,极力在儒教和基督教之间寻找共同点,用耶稣基督的教义来诠释孔子思想,因此在翻译中多有歪曲、挪用、篡改和附会,如将《中庸》中的“圣人”翻译成saint/holy man(圣徒),使“圣人”这个词和基督教思想更贴近(孟德卫 2010:30)。在以中国译者为主的时期,译者多是学贯中西的学者,如辜鸿铭、杨宪益、许渊冲、汪榕培等,典籍外译作品数量可观,译本生产方面成绩斐然,但主要影响集中于海外学术界,而普通读者对了解中华文化的需求并不明显,这种差异性也引起译者和学者的重视,积极寻求解决方案。

(三) 译本传播的接受倾向

在典籍译本传播阶段,如果目的语国家渴望并主动接受外来文化,对于这种文化的容忍度就更高;如果目的语国家对外来文化兴趣不足,容忍度较低,译本传播阻力也较大。以典籍译本为载体的思想传输过程也是源语和目的语文化之间的博弈过程。在译本传播过程中,目的语读者对中国出版机构不熟悉,缺乏信任感,对中国译者的翻译水平持有偏见。受限于这些主客观因素,译作很难进入外国目标群体市场(贾洪伟 2017:111)。以《黄帝内经·素问》英译本为例,据2020年6月30日查询美国图书馆馆藏检索系统(Online Computer Library Center,OCLC)数据显示,世界馆藏量最高的英译本为加州大学出版社(University of California Press)于1966年出版的TheYellowEmperor’sClassicofInternalMedicine,译者为美国学者Ilza Veith,全世界41个国家和地区共2294家图书馆收录;另一较受欢迎的译本为加州大学出版社于2003年出版的HUANGDINEIJINGSUWEN:Nature,Knowledge,ImageryinanAncientChineseMedicalText,译者为德国学者Paul U.Unschuld,全世界24个国家和地区共1907家图书馆收录;美国Shambhala出版社于1995年出版的TheYellowEmperor’sClassicofMedicine,译者为美国华裔中医师倪毛信(Ni Maoshing),17个国家和地区共268家图书馆收录;世界图书出版公司西安公司于2005年出版的YellowEmperor’sCanonofMedicine:PlainConversation,译者李照国,8个国家和地区共33家图书馆收录。虽然出版时间先后会影响译本馆藏量,仍可看出国外出版社和译者的译作馆藏数据明显高于国内的出版社和译者。因此,典籍外译传播不仅要克服文化异质性带来的阻力,还要面对因目的语读者对译者和出版社的接受度不同而产生的倾向性。如果典籍译本仅由国内出版社发行,译本传播效果一定程度上受到制约。典籍译本在海外图书馆馆藏量,可作为反映传播效果的一个指标,折射出典籍译本生产和传播环节之间的关联。

三、中华典籍外译存在的问题

(一)底本选择阶段缺乏系统性

译者多出于社会需求或个人兴趣选择典籍中文底本,极易造成同一位译者翻译数本典籍,或多位译者翻译同一本典籍,底本、译本与译者对应关系交错庞杂。典籍通常涉及大量专业领域知识,译者需多年才能完成一部译著,译本产出量较低。在这种情况下,慎重选择典籍底本,合理分配译者资源,尤为重要。缺少已译及未译典籍书目总体数据,成为目前典籍外译底本选择环节存在的主要问题。

对所有典籍多语种外译书目进行梳理是一项巨大的工程,中华典籍浩如烟海,每年不断有新译本出版,如果没有国家级出版传媒部门的统筹规划,单一研究机构或个人很难完成长期跟踪和数据分析。现有汉语典籍西译的版本目录研究代表作包括法国汉学家考狄(Henri Cordier)五卷本《汉学书目》(BibliothecaSinica,DictionnaireBibliographiquedesOuvragesRelatifsl’EmpireChinois,1878~1921)、袁同礼《西文汉学书目》(ChinainWesternLiterature:ACompanionofCordier’sBibliothecaSinica,1958)、王尔敏(1975)《中国文献西译书目》和张西平(2018b)《20世纪中国古代文化经典在域外的传播与影响研究书系》,这些外译书目有助于研究者全面系统地了解典籍外译的历时发展,但因出版时间久远不易获取,或无法电子查询快速定位,难以发挥应有价值。也有学者选择某一领域典籍的特定语种译本进行梳理,如张汩、文军(2014:58)自建科技典籍数据库对此类典籍英译本概况进行探究,发现已有英译本的典籍只占总数的4.66%,且典籍学科分布不均匀,医学典籍数量最多,而天文典籍、生物典籍暂未发现译本。就典籍外译整体而言,也有类似情况,少部分典籍重复翻译,多数典籍无人问津。

(二)译本生产过程亟须联动性

典籍外译的目的是让其他国家读者更深入了解中华文化,实现文化之间的融通与互洽。爱尔兰翻译学家克罗宁(Michael Cronin)(2018:113)认为,“世界不同地区的国家为文学作品的译出提供经济支持,是出于一种或隐或显地向世界示其文学或文化作品的愿望,翻译成为展示特定文化文学作品的橱窗。”译本的生产并不是独立存在的社会活动,翻译实践、翻译研究、词典编撰、译者培养都在翻译过程中同时发挥作用。目前翻译项目多依赖译者个人的知识积累和语言能力,缺乏专业领域词典和专门翻译语料库。专业译员人才培养周期长,见效慢,很难为典籍外译事业增速发展提供持久动力。而翻译研究也多聚焦经典性和权威性较高的典籍,覆盖面狭窄,未能及时追踪译本发行和传播动态。国内外学者的翻译研究互动不足,未能充分利用国外有影响力学者的指导和推荐。

(三)译本传播环节缺少互动性

译本传播并非翻译完成后的附加环节,而是翻译活动不可缺少的组成部分。对于传播反馈数据的忽视,不利于典籍外译成功模式的总结和归纳。但目前国内译者和机构很少在译前对目的语文化进行周密调查,对后期传播效果也并未建立广受认可的评价体系。已有学者撰写关于单部典籍译本传播效果的论文,涵盖小说(汪世蓉 2015)、戏剧(姜智慧 2020)、兵学(龙绍赟、苏帆 2015)、农学(姜欣、姜怡 2014)等领域典籍,或依据典籍译本书目的世界范围馆藏情况进行量化分析(林广云等 2020;陈剑光、杨国富 2019),但是缺少长期数据跟踪,难以形成有效指标。只有从现有典籍外译传播成功案例中寻找规律,不断培养目的语社会的文化需求,才能寻找契机,促使源语文化中更多的文本得以翻译和传播,文化需求与文本翻译传播之间互为因果,滚动推进典籍外译事业的发展。

典籍外译作品能否为目的语文化接纳,很大程度上取决于目的语文化的自身需求。以西方社会接受度最高的典籍《道德经》为例,自20世纪60年代西方(尤其美国)出现生态危机后,西方学者希望能从东方传统哲学中找到医治西方生态危机的良药。中国传统道家思想“天人合一”等伦理观念,刚好与西方世界“回归自然”的思想不谋而合(贾文波 2018:60)。《道德经》所承载的中华文化契合了当时西方社会的需求,才能得到西方世界的广泛认同和推崇。但是翻译活动作为文化交流的助推器,不能被动等待西方社会对中华文化产生好奇。译本传播环节需主动创造机会,依据现有调查数据和评价机制,根据西方各国在社会、政治、经济、文化方面的差异性,制定多元化的传播方案,发掘译本推介的发力点。

美国迪士尼公司真人剧情电影Mulan(《花木兰》)于2020年9月在北美和中国上映,在世界范围内引起广泛关注。花木兰的形象源自中国北朝乐府诗《木兰辞》,从1998年迪士尼出品的电脑动画电影Mulan开始,这一中华文化符号已完成从纸质媒体到影像媒体的跨越。《木兰辞》为北朝民歌的代表,其朴实自然的叙事风格与西方读者所了解的唐诗、宋词有着较大差别。如能借助电影的社会热度推广《木兰辞》英译,可能会吸引更多英语读者了解“花木兰”这个文化符号在中华文化中的真正含义,也可以通过阅读感受中国古代不同诗歌类型的独特魅力。《木兰辞》已有4种英译本,译者分别为美国汉学家丁韪良(Martin 1912)和傅汉思(Frankel 1976)及中国学者许渊冲(1992)和汪榕培(2006),以出版物为媒介的诗歌英译本不断更新,折射出其经久不衰的文化价值。如能借助电影Mulan的国际影响力建构多媒体推广渠道,有望为中国古代诗歌典籍译本的传播营造良好的舆论效应。在典籍外译与传播中,需关注文化交流的契机,创造条件以增强传播效果。

四、中华典籍外译的数字化改进模式

Negroponte(1995)在《数字化生存》(BeingDigital)一书中描述了人类应用数字技术在数字空间工作、生活和学习的全新生存方式,典籍翻译领域也在经历一场由数字技术触发的变革,数据的快速运算和处理已成为必然趋势。典籍外译活动应把握数字化时代翻译活动的特征,从底本选择、译本生产、译本传播3个阶段实现大数据支持,探索具有实际操作价值的有效模式。

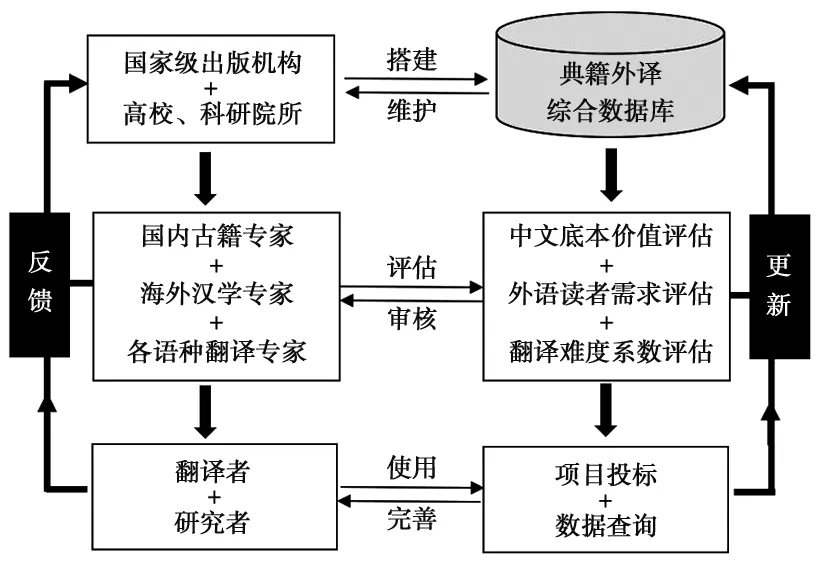

(一)基于综合数据检索库优化典籍底本选择流程

古代典籍门类繁多,需选取广泛认同、传之久远的典籍优先译出,从同一典籍多种传世版本中选择最适合者作为底本,也需准确掌握已有译本和待译底本信息,并对其读者期待度和翻译难度进行预估,以判断某典籍外译的必要性和可行性。只有搭建长效跟踪的典籍外译数据库,实现机构与个人之间的有效沟通和资源整合,才能保障外译事业在底本选择的启动阶段有据可依(如图2)。从典籍外译现状着眼分析,发现较为理想的模式是国家级出版机构和高校科研院所合作,建立大型典籍外译数据检索平台,分别标注各语种典籍译本信息,提供全面权威数据。邀请古籍领域专家、海外汉学专家、各语种译者分别从底本价值、外语读者需求度、翻译难度系数等方面对典籍原本进行分项量化评分,生成综合数据量表,供翻译者和研究者查询和参考。同时,国家为数据平台设立典籍外译专项资金,向有资质的翻译机构和文化传播企业公开招标,完成翻译和推广项目,并根据使用者反馈和译本信息变动及时更新数据库。数据库中标注每部典籍的核心观点,及其与当代中国核心价值观匹配度,为典籍底本选择提供依据。典籍产生的时代背景与当今社会差异较大,也可能包含偏离现世价值或有争议性的论点。如《论语·阳货》中“唯女子与小人为难养也,近之则不逊,远之则怨”(张燕婴 2007:276),一解为孔子鄙视妇女和体力劳动者,或解为就事论事,依据特定情景而发的论述。每部典籍在历时演进过程中都产生多种注解版本,译者需选择与当代中国核心价值观相符的注解版作为翻译底本,对原文准确的理解是译文表述恰当的基础。

图2 典籍外译综合数据库设计理念

(二)基于多语平行语料库改进典籍译本生产模式

针对典籍翻译周期长、翻译难度大的特点,本研究以尽可能全面涵盖现有典籍多语种文本的平行语料为基点,设计了基于语料库的典籍译本生产模式(如图3)。该模式的优势在于:首先,可为译者查询前人翻译方法提供参考资料,也可为机器翻译系统训练提供优质的语料资源,或将计算机辅助翻译(computer-assisted translation,CAT)运用于典籍翻译实践,对于翻译过程中重复出现的内容,翻译记忆系统会自动识别并插入译文区,节省了重复输入和语言组织的时间(王华树 2014:93);其次,可为研究者提供文本分析的素材,利用语料库工具分析词性(POS)、词频(frequency)、搭配特征(collocation feature)、语义韵(semantic prosody)、意韵共现值(implication co-occurrence)、文化负载项(culture-loaded terms)等特征,从而体现不同译本对同一典籍解读的差异性;再次,基于该语料库的大量数据,提取每类典籍中的核心术语,建构多语种术语库,基于词频统计和真实语境编撰多语种词典;最后,基于语料易读指数(readability index)分析,选取适当难度的材料编制教材,特别是中医等特定领域的专业性教材,促进专业典籍翻译人才的定制化培养。

图3 基于语料库的典籍译本生产模式

推进典籍外译不能仅靠翻译实践单一因素,而是需要翻译实践与翻译研究、词典编撰和翻译人才培养同步发挥作用。翻译研究有助于对译文质量进行监控和反馈,并从翻译现象中提取翻译规律和理论,反馈指导翻译实践,同时重要学者发表的观点会对译本的传播产生直接影响;词典编撰有助于核心术语的规约性统一,避免出现同一概念译法不同而导致概念混乱;翻译人才的培养不仅要依赖高校翻译机构,还可以在海外华裔、在华外籍留学生及对中华文化持友好态度的外籍学者中,寻找并培养典籍外译的合适人选。各因素之间共轭发展,专业领域词典编撰和译者培养为保障译本质量的前提条件,翻译研究为译本生产和译员培养提供反馈和指导。典籍外译多语平行语料库能够为各因素之间充分互动提供保障,且各因素相关机构和个人在使用语料库过程中也可以及时反馈问题,并将更多语料投入该数据库中,以维基百科知识共建共享模式推进典籍外译事业发展。

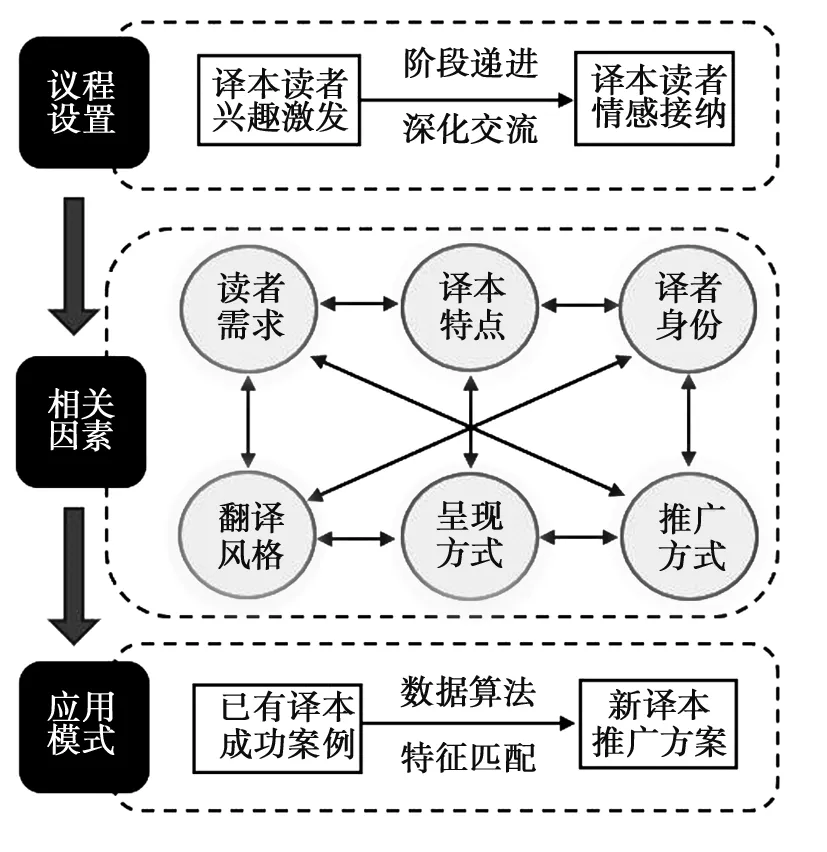

(三)基于传播案例数据库实现译本传播议程设置

典籍译本传播应基于准确的“议程设置”,明确影响传播效果的要素,采取可行的模式。从读者需求、译本特点、译者身份、翻译风格、呈现方式、推广方式等相关因素着手,搜集已有译本传播数据,运用大数据算法从成功案例中提取模型,运用于因素匹配度高的新译本推广。美国传播学家McCombs &Shaw(1972)提出“议程设置”(agenda-setting)理论,认为媒介在大多数情况下无法决定人们对某一事件或意见的看法,但是可以通过信息的提供或议题的安排来影响人们对事件关注度的转移和变化。典籍译本传播的本质是信息传播,典籍译本为传播内容,受众为传播行为的接受者,需要以读者为中心、以多元化为原则进行传播议程设置。初步议程设置为引发目的语读者关注,激起受众的内在反应和共鸣,对典籍译本所承载的中华文化产生兴趣;长期议程设置为从情感上接纳中华文化,从知之、好之到乐之,发生态度和行为的变化,从而实现深层次的文化交流。

具体实施层面(如下页图4),可从读者需求、译本特点、译者身份、翻译风格、呈现方式、推广方式等相关因素着手,选取适当方法实现议程设置。1) 读者需求。因为读者身份背景、教育背景、阅读习惯不同,需求呈现较大差异。典籍外译兼顾信息完整性和读者接受度,提供全文翻译的同时,也应提供如节译本、选译本、摘译本、译本汇编等阅读难度较低的版本,供读者用较短时间窥得全貌。例如,《国训》(ChineseWisdom)一书(张政 2019)甄选中华典籍中的名言隽语,以汉英双语形式出版,并配上拼音、释义和出处,供英语读者快速了解国学精要和典籍概貌。“案头书”和“枕边书”都是典籍不可缺少的载体,全译本和节译本并行不悖,为读者提供更多选择。2) 译本特点。选择已完成的译本进行推广,不仅要关注汉民族的文学和哲学典籍,也应关注少数民族以及其他学科典籍,构成完整的中华典籍译本推广体系。同时要注意译本选择要与国内外学者最新研究成果相匹配,以实现学术成果与典籍译本推广的同步性。3) 译者身份。译者可以是海外汉学家、海外生活工作背景的华裔译者,也可以是中国学者和翻译家;可以采用中外合作翻译模式,或近年逐渐普及的互联网众译模式。进行译本推广时,可根据译者的特点,制定推广方案。4) 翻译风格。在译文推广过程中,应充分重视译本风格的差异。如《论语》最有影响力的英译本中,理雅各(Legge 1861)版学术性更强,而韦利(Waley 1938)版 更偏向通俗读物。两位同为英国汉学家,但由于预期目标不同,翻译策略体现较大的差异性。有针对性地向读者群体进行推荐,实现译本与读者之间的精确匹配。5) 呈现方式。典籍外译译本的呈现方式不局限于传统纸质媒体,还可采用电子出版模式,便于携带和传播,为读者提供更多便利。也可利用社交网络平台,提供典籍外译精华版,以符合快节奏碎片化的阅读需求。6) 推广方式。尝试官方推广、出版社推广、教育机构推广、名人推荐推广等多种模式相结合,掌握各模式的突出特点及相互关联,可以为传播方式的组合实施提供新思路。将“议程设置”理论引入典籍外译传播,并非设定一个适用于所有典籍和所有国家读者的通用模式,而是强调传播目的的明确性和实现方法的多样化,主动寻找传播契机,灵活配置以上因素以实现最佳效果。

图4 典籍译本传播要素分析

五、结语

数字化时代的典籍外译实践将逐渐走向基于大数据、云计算等技术的数字化工作模式,信息化技术手段的运用也将提高典籍外译研究成果的系统性、准确性和有效性,该领域也将成为融合古典文献学、翻译学、传播学、统计分析学等相关学科的学术增长点。将本文提出的3种数据库整合为可互相链接跳转的综合平台,将覆盖典籍外译底本选择、译本生产和译本传播全流程,可作为典籍外译数字化改进模式的重点突破方向,以实现数据资源的价值最大化。本研究中数据平台的设计是从理论研究层面出发,在相关技术逐渐成熟的情况下,以技术为导向对典籍外译现有问题进行反思,并尝试提出解决方案,后续研究将按照此方案开发其原型系统,开展具体的实证研究。对于中华典籍外译的实践者和研究者而言,积极顺应数字化时代的变革,借助大数据优势提供可靠的分析和支持,并采取行之有效的模式调整方案,以实现对典籍外译各环节的深入观察和全面理解,为中华文化国际化传播提供助力。