幻想与借用:明代景德镇陶瓷上的月宫图景

孔铮桢(景德镇陶瓷大学 设计艺术学院,江西 景德镇 333000)

在现代科学技术尚未成熟的时期,人们对于太空的认知多集中表现为有关于“天宫”的想象,月亮就是其中最为常见的幻想对象。在传说和神话故事中,古人展现出了有关于此的丰富想象力,清冷的宫殿、嫦娥、吴刚、玉兔以及一棵巨大的桂花树,这五项要素共同构成了月宫的整体形象,一般而言,只要在同一图式中出现了其中的一至两个视觉元素便基本能够确认它的主题与月宫有关。不过,自明代中晚期之后,此类纹饰的图像志意义逐渐模糊,传统的月宫图式在景德镇制瓷工匠传抄摹写的过程中不断地被套用和改写,故而,在解释此类图式的具体内容时,需对其中的关键视觉元素及其辅助纹样进行综合的考量。

一、嫦娥的故事文本与图像特征

嫦娥当属中国古代神话传说中故事情节最为完整且最为丰富的女仙,而且,有关于她的故事文本几乎都与西王母有关。目前所知最早的嫦娥神话版本当属1993年,出土于湖北江陵荆州王家台15号墓中的一批秦国竹简《归藏》所载,故事的基本内容描述了嫦娥从西王母处偷到不死仙药,服用后可飞升,她在服用之前向术士有黄求卦,得知一切无恙,便飞到月亮上去变成了一只蟾蜍。①几乎完全一样的故事情节在张衡所著《灵宪》中亦有记载,虽原书已佚,但在清代严可均的《全上古三代秦汉三国六朝文》中有辑录。文曰:“嫦娥,羿妻也,窃西王母不死药服之,奔月。将往,枚占于有黄,有黄占之,曰:‘吉。翩翩归妹,独将西行,逢天晦芒,毋惊毋恐,后且大昌。’嫦娥遂托身于月,是为蟾蜍。”蔡运章、戴霖.秦简《归妹》卦辞与“嫦娥奔月”神话[J].史学月刊,2005(9):16-21。不过,在早期的故事文本中并未见有关于嫦娥这一人物形象的具体描写,因而,当景德镇的制瓷工匠在对她进行图像化表达时便有了更多的想象空间,及至明代,有关于嫦娥的叙事性图像已形成了一定的表现规律。首先,作为月宫中唯一的主人,她的身型通常较为高大,这是延续了中国人物画的一贯构图手法,即地位较高者的身型明显高于随侍者,如《簪花仕女图》《历代帝王图》等经典画作中均采用了这种表现形式。其次,她的服饰妆容在以“古意”为主的同时也带有明显的时代特征,表1所示明代三朝嫦娥服饰颇具魏晋时期的飘逸之感,基本均为上裳下裙的款式,但在发型上却发生了较为明显的变化,即发髻的体量日渐澎大,按研究者的分析:“明代妇女发髻的变化,大体可以概括为渐趋高大:……正德初年,京城女髻高至五寸,首尖向后,当时有‘妇人髻倒戴’之谣。”[1]477这一描述可与图表中隆庆、万历两朝嫦娥的发饰特征对应。此外,天启时期,客氏等人效仿江南所作广袖低髻的装扮成为一时新风,充分地反应在了崇祯时期的嫦娥形象中。至崇祯末年,妇女发髻“变得越来越大,而且扁”,[2]478特别是自苏州流行开来的“牡丹头”更是以高发髻、颈后有发尾的特征成为明末清初最具代表性的发型,表1中所列,顺治嫦娥图像即采用了与“牡丹头”较为近似的发型,而且她的服饰与前三者也有较为明显的区别,虽然仍采用当时江南一代汉族女子最常见的服装款式,但依然呈现出朝代更迭后的风尚变革趋势。第三,嫦娥的身边始终有玉兔相伴。在有关于嫦娥神话的文本描述中,通常会提到她入主月宫后每日只能与玉兔相伴,而这只玉兔曾属于西王母,是制作仙药的神兽,当嫦娥吃下西王母所赐仙丹飞升后,这只在月宫桂花树下捣药的玉兔就成为了她的宠物,在有关于月宫的群组图像中,我们也能够以玉兔为视觉标记判断出嫦娥的位置,如表1所示,崇祯、顺治两幅图像中,嫦娥的身份即可以是否怀抱玉兔来判定。

图1

图2

作为一则神话故事的主人翁,嫦娥的图像通常也是以“叙事”为目的的,随着文本内容的不断扩充,嫦娥与她的丈夫羿①袁珂在《古神话选释》第163页有关于“羿与嫦娥”的相关研究中已明确表示:“羿这个人物,的的确确是天神,而不是具有神性的英雄。羿与后羿是两个人物,不是一个人物,可是在历史传说中每每将他们的故事混淆了。”在文本中所占的重量逐渐超越了西王母,情节的高潮也集中在了嫦娥奔月这个关键信息上,明代景德镇陶瓷纹饰对此有充分的表达(图1②[隆庆]青花嫦娥奔月纹八角盘,图片来源:广东省博物馆.广东省博物馆藏品选[M].北京:文物出版社,1999:150.)。通常,此类图式居于器物的内心,周边线箍围合成的圆形空间象征着月宫,卧于草地上的兔子则表明画面中央的女仙当为嫦娥无疑。但是,由于嫦娥与羿的故事实际上并不像牛郎与织女那样被人们视作爱情的象征,③袁珂的研究成果(《古神话选释》第171页)表明嫦娥与羿的情感关系并不好,也正是因为如此,故事中才会出现嫦娥窃药飞升的情节。因此,当这个女仙形象成为明代景德镇陶瓷的装饰题材时,图像设计者所关注的内涵表达明显更倾向于爱情之外的主题,“嫦娥奔月”就是其中一类直接叙述文本内容的常见图式;第二类则聚焦于月亮的文化寓意,在这类图式中,嫦娥是将“月亮”拟人化之后的形象,这一图像转换应当是设计者为了体现故事的叙述性和追求更好的视觉审美效果而做出的艺术修辞。从现有资料来看,第二类图像中最常见的当属“蟾宫折桂”以及由此异化而成的图像。

二、形近意异:“折桂”与“游月宫”图式的细节考辨

图3

“折桂”语出《晋书·郤诜传》:“(诜)累迁雍州刺史。武帝于东堂会送,问诜曰:‘卿自以为何如?’诜对曰:‘臣举贤良对策,为天下第一,犹桂林之一枝,昆山之片玉。’”此后,文人便常引此赋文借喻登科,这一点已为叶梦得所证,④宋叶梦得在《避暑录话》卷四中写道:“世以登科为折桂,此谓郤诜对策东堂,自云‘桂林一枝’也,自唐以来用之。温庭筠诗云:‘尤喜故人折新桂,自怜羁客尚飘蓬。’”同时,叶氏也曾指出,郤诜之桂当非月宫之桂,但是世人习惯于将此二者等同,并引申至蟾宫折桂等各种与月宫有关的内容,自此“辗转相讹复尔,然文士亦或沿袭,因之弗悟也”。[3]172不过,民众对于“折桂”的寓意并不受考据学成果的影响,在他们的心目中,蟾宫折桂就是对于赴考举子最为美好的祝福,并由此引申出许多具有浪漫主义色彩的专属名词,如宋人真德秀在《题全氏三桂堂》中所言:“唐人重科甲,拟以折桂荣。一登群仙籍,不羡千佛经”,其中“群仙籍”即指及第者名录。可见,对于为数众多的平民士子而言,科举既是一条通往功名的康庄大道,同时也是一座极为狭窄的独木桥,如能顺利通过,不仅可跻身于上层建筑,更能够荣耀门庭,因此,“蟾宫折桂”就成了民间最为乐见的有关于科举的祈愿图式。在图像的设计中,因为这是一个有关月中桂的故事,所以,桂枝、月亮、举子就成为了关键视觉元素,而从构图审美的角度来看,圆形或钩状月亮不仅造型过于简单,且无法与举子产生视觉和情节上的互动关系,为了进一步丰富图像的故事内容,强化这一题材的神秘性,人们从嫦娥奔月的故事中找到灵感,重塑出一个月中仙子与人间举子相会赠桂的传说并将它转化为图像。在现有的资料中,嫦娥折桂是明代十分的常见绘画题材,唐寅曾多次绘制过此类图像(图2⑤[明]唐寅,嫦娥执桂图,大都会博物馆藏。),画上题诗“自是嫦娥爱才子,桂花折与最高枝”点明其意。但在明代景德镇窑所产的瓷器中,这一题材却呈现出了两种表现模式:其一为简化版,即以一乘云持桂男性的形象来表现。从图像分析的角度来看,该图式具有三个视觉关键点,即着状元袍服的士子、桂枝和云团。自明中期开始,这个图式已成为景德镇最为常见的科举题材之一,它常被用以装饰杯、盘、碗、盏的内心(图3⑥[明]五彩方盘,巴特勒家族收藏,图片来源:Julia B.Curtis.Trade Taste&TransformationJingdezhen Porcelain for Japan,1620-1645.New YorkChina Institute Gallery,2006:91.)。通常,这些器物的外侧会饰以官员对谈图或携琴访友图,基本保持了祈愿科举顺利的出世态度。值得注意的是,在简洁版折桂图的基础上进一步简化后,可得到另一种名为“平步青云”的图式,二者唯一的不同就在于折桂士子手上持桂枝,而平步青云的官员双手抱握于胸前。从内涵上来看,折桂与平步青云都表达了对科举的美好期望,不过折桂图更倾向于祈盼在科举考试中获得成功,而平步青云则更关心进入官场后的诸事顺遂。同时,曾收藏于江苏省文物管理委员会的一件青花碗则提示出简化版的折桂图式很有可能曾经是以双人形象表现的(图4①[晚明]青花碗,图片来源:王志敏.明代民间青花瓷画[M].北京:中国古典艺术出版社,1958:附图33-34.),图像中的男性与女性分列于碗的两侧,呈面对面站立的姿态,二人脚下的云朵暗示了这个场景的传奇性,但是由于男性手中缺少桂枝,所以之前的研究者将这一图式定名为“梦佳期”,②“梦佳期”一词出自唐张九龄诗《望月怀古》“不堪盈手赠,还寝梦佳期”,从图像表现上来看似有可能为男女相思之意,但除此以外并无其他可对应的视觉元素。如今看来,当为折桂图异化形式的可能性更高,因为,同时期景德镇窑所产的第二类复杂版折桂图为这一推想提供了构图方面的辅证。这类图式通常出现在表面积较大的器物上(图5③[嘉靖-隆庆]青花罐,图片来源:郭学雷、孔繁珠.明瓷聚真·山西民间藏瓷精粹[G].北京:文物出版社,2008:49.),绘制者以群组人物的形式描绘出举子月宫获赠桂枝的情景,其中以嫦娥为首的女性群组和举子这一男性形象在构图上即呈现为对话的形式,不过,要厘清这一类图式的关键视觉线索,需要建立在对“游月宫”图式的充分理解下。

图4

图5

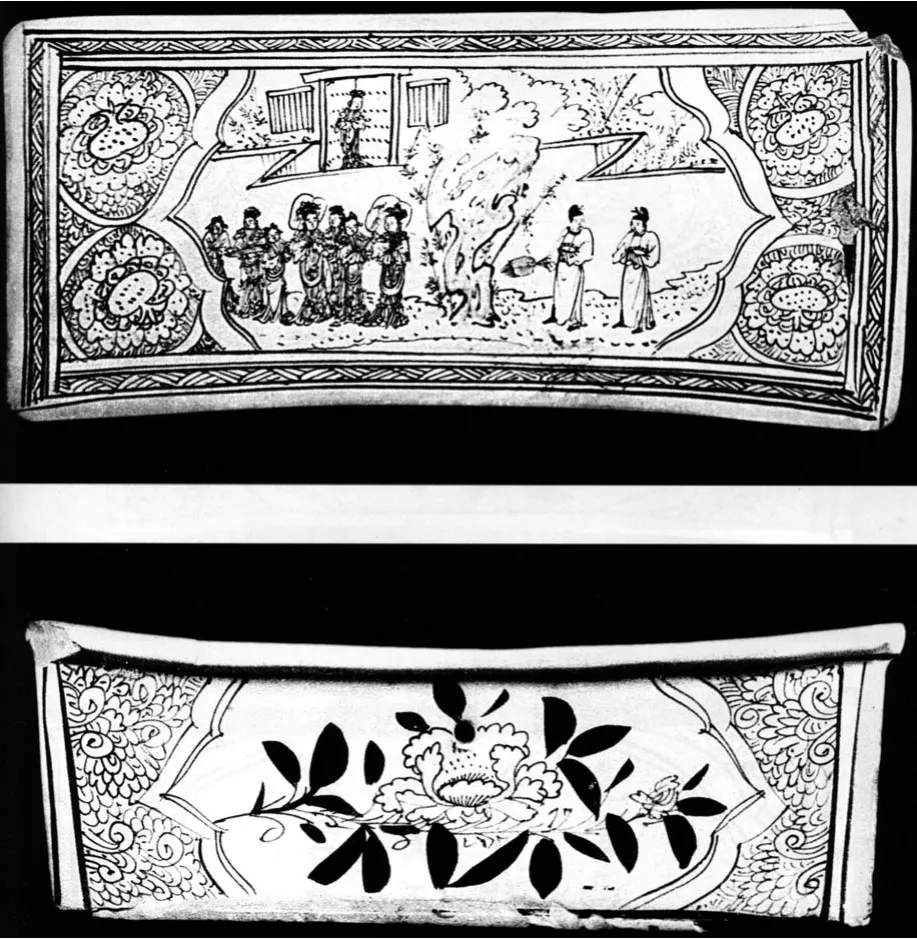

所谓“游月宫”即指唐明皇游月宫的故事,最早出现在《龙城录》《逸史》等同类唐人小说集中。如《龙城录》中“明皇梦游广寒宫”一篇写道:“开元六年,上皇与申天师、道士鸿都客,八月望日夜,因天师作术,三人同在云上游月中。……顷见一大宫府,榜曰‘广寒清虚之府’。……其间见有仙人道士,乘云驾鹤,……下见有素娥十余人,皆皓衣乘白鸾往来,舞笑于广陵大桂树之下。”[4]143明人龚敩《唐明皇游月宫》、凌濛初《初刻拍案惊奇》等文献对此题材也有相应的继承与发展,《初刻拍案惊奇》中,“唐明皇好道集奇人,武惠妃崇禅斗异法”一章提及:“开元初,正月元宵之夜,玄宗在上阳宫观灯。……召得个叶法善楼下朝见。(二人乘云往西凉府观灯饮酒)……是年八月中秋之夜,……玄宗在宫中赏月,……法善应召而至。玄宗问道:‘尊师有道术,可使朕到月宫一游否?’法善道:‘这有何难?就请御驾启行。’说罢,将手中板笏一掷,现出一条雪链也似的银桥来,那头直接着月内。……玄宗认着是‘广寒清虚之府’六字。……庭前是一株大桂树,……桂树之下,有无数白衣仙女,乘着白鸾,在那里舞。这边庭阶上,又有一伙仙女,也如此打扮,各执乐器一件,在那里奏乐,与舞的仙女相应。”[5]71-72从文本的描述中可见,游月宫故事中的关键情节可概括为:明皇在中秋夜由道士作法至月宫观仙娥舞乐,返回后制成霓裳羽衣曲。与唐代的文本相比,明代的故事文本主要修改了三点:其一,道士由申天师、鸿都客二人变为叶法善;其二,前往月宫的方式由腾云变为接月银桥;其三,月宫中的女仙由“舞笑”变为“舞乐”。按清代褚人获在《坚瓠广集·游月宫》中对《异闻录》④《异闻录》即为唐末陈翰之所作《异闻集》,在这本唐传奇选集中收录的明皇游月宫故事当来自于柳宗元的《龙城录》。《唐逸史》《集异记》《幽怪录》四书所作研究可见,⑤褚人获《坚瓠广集》中写道:“唐明皇游月宫事。所出数处。记载不一。《异闻录》云。开元中。明皇与申天师洪都客夜游月中。见所谓广寒清虚之府。下视王城嵳峩。若万顼琉璃田。翠色冷光。相射炫日。素娥十余舞于广庭。三乐清丽。遂归制霓裳羽衣之曲。《唐逸史》则以为罗公远。而有掷杖成桥之事。《集异记》则以为叶法善。而有潞州城奏王笛投金钱之事。《幽怪录》则以为游广陵。要之皆荒唐之说。不足问也。”可视作是较为完整的有关于游月宫故事的早期研究成果。引明皇至月宫的道人至晚在《集异记》中已定型为叶法善,同时,《唐逸史》中已有罗公远掷杖成桥之说。如果从理性的角度来分析游月宫故事,可以发现它并非一个完全虚构的神话故事,其中融合了现实与幻想的成分。首先,游月宫故事中所出现过的道士基本上都曾是唐明皇时期真实存在过的人物,《仙传拾遗·申元之》中即有:“申元之,不知何许人也。……有修真度世之志。开元中……又有……罗公远、叶法善……佐佑玄风,翼戴圣主”[6]210一句,提及文本中先后出现过的三名道士,另,所谓“鸿都客”即泛指神仙,白居易《长恨歌》中有:“临邛道士鸿都客,能以精诚致魂魄”一句,后徐朔方校注洪昇《长生殿·传概》时指出,鸿都即为仙府之意,可见,游月宫故事中的人物基本都来自于现实。其次,中秋赏月的风俗与明皇改编《霓裳羽衣曲》均为文献多次记载的史实,只不过游月宫故事将它们变得更为玄幻。从图像研究的角度来看,周臣所绘《明皇游月宫图》(图6①[明]周臣,明皇游月宫图,故宫博物院藏。)便较为完整地展现了改良后的游月宫故事中的各项视觉重点,但是,在同时期的景德镇陶瓷纹饰中,游月宫题材的表现方式却与绘画作品有着较为明显的差异,在某些细节上似乎还保留了唐代文本中的特征,更为重要的是,陶瓷纹饰中几乎都未曾表现过明皇所见众素娥舞乐的场景,而是无一例外地采用嫦娥的单人或群组形象来表现月宫中的场景。此外,峰峰矿区文物保管所收藏的一件金代磁州窑瓷枕(图7②[金]磁州窑人物故事枕,峰峰矿区文物保管所藏,图片来源:张子英.磁州窑瓷枕[M]. 北京:人民美术出版社,2000:105.)则提示出明代景德镇窑游月宫图式可能参考的另一种粉本来源,这件瓷枕上所绘的女性群组与男性二人组从角色姿态上来看极近游月宫故事的相关描述,其中的场景细节也与明代小说家改良前的游月宫文本相符,对照磁州窑与景德镇窑的图式不难发现,后者很有可能是以前者为基础,并根据文本细节的差异进行改良的结果,这种改良显然是为了迎合市场需求而进行的富有时代特征的艺术加工。

图6

图7

图8

目前可见的明代景德镇产游月宫纹瓷多集中于明代晚期,香港中文大学文物馆(下文简称“港月”)(图8③[崇祯]青花莲子罐,图片来源:江西省博物馆、香港中文大学文物馆.江西元明青花瓷[M].[出版地不详],2002:附图124.)及纽约Peter Tcherepnine夫妇收藏(下文简称“纽月”)(图9④[崇祯]青花莲子盖罐,图片来源:Stephen Little.Chinese Ceramics of the Transitional Period1620-1683.New YorkChina House Gallery,China Institute in America,P59.)的两件莲子盖罐即为这一题材的两种经典图式。1)在人物组成上,“港月”中的人物组成为四女三男,“纽月”为五女五男,按两件器物的高度前者为32.1厘米,后者为33厘米,可见前者人物较少的原因并非受限于器表面积,当仅是不同的图像绘制者根据构图安排所需而自主选择的表达差异。2)在登月宫的方式上,“港月”采用了唐代文本中常见的乘云方式,“纽月”则为明代文本中常见的银桥,从视觉效果上来看,前者强化了故事的虚幻性,而后者更忠实于彼时流行的文本。3)在表现“月宫”区域时,二者均以一右开口的半圆形弧线区分由男性组成的“人间”和由女性组成的“仙界”,这应当是延续了中国传统绘画中对空间的基本处理技巧,即不强调空间的三维关系,而是使用具有指示性的符号陈述空间的变换过程,例如,《韩熙载夜宴图》中的屏风即与此有类似的效果。4)在画内人物视线的处理上,二者均保持了男女主人翁之间的唯一交流关系,其他随侍者的视线均避开了这一视觉焦点(图10⑤“港月”与“纽月”人物视线关系示意图,作者自制。),这种设计无疑强化了故事中的核心关系以及人物的从属身份,使静态的画面充满生动的叙述性。

从文本上来看,游月宫图与前文曾讨论过的折桂图都是发生在月宫中并与嫦娥有关的故事,因此,很多研究者会将二者混淆,实际上,这两种图像的差异十分明显,厘清这一关系有利于我们更好地了解明代景德镇陶瓷纹饰的发展情况。

图10

图11

图12

如前文所述,明代景德镇陶瓷上的蟾宫折桂图多以乘云折桂士子的简化图式出现,并不似同期的绘画作品那样细致地描绘出嫦娥的形象,江苏文管会所藏青花碗当为其中的过渡范例,因为在顺治以后,景德镇的制瓷工匠开始“扩充”这个图式,芝加哥艺术学院收藏的这件五彩罐(图11①[顺治]五彩罐,图片来源:Stephen Little. Chinese Ceramics of the Transitional Period1620-1683.New York China House Gallery, China Institute in America,P99.)上所题诗句:“桂子香飘月中景,天上人间乐优游”点明了画面内容,如从图式构成上来看,我们不难发现它与游月宫之间的模仿关系,但设计者保留了其中最为关键的一项视觉要素,即明确地区分折桂士子与唐明皇的形象,在游月宫中,明皇身后常跟随持扇侍者且双手垂放于身体两侧,这是他帝王身份的重要标志,但在折桂图中,士子均为单身一人,且双手多抱拳前举,以呼应嫦娥赐桂的情节,这一细节在康熙时期的图式中表现得更为明显(图12②[康熙]青花五彩人物故事纹觚,图片来源:潘鸣皋.瓷海拾贝·拾贝斋藏瓷[M].上海:上海书画出版社,2010:110.)。

由此可见,明代景德镇陶瓷上的蟾宫折桂图最初多以折桂士子的单人形象表现,到了明末清初,匠人们套用了游月宫图的格式,创造出故事情节更为完整的折桂图,但在人物形象的刻画上始终保持了两则故事的差异性。不过,这种图式上的套用现象并非明末才出现,事实上,仅就月宫题材而言,因为故事场景的特殊性导致与之有关的众多图式或多或少地都存在一定的相似性。

三、月宫图式的套用与变化

图13

图14

在讨论嫦娥题材的图式时,我们常能见到一种女性形象极似嫦娥,但画面细节却无法与常见嫦娥神话匹配的图式,这类图像一般为横向构图(图13③[万历]青花嫦娥仙人图梅瓶,图片来源:桂林博物馆.古瓷风韵——桂林博物馆藏明代梅瓶赏析[M].北京:文物出版社,2012:46.),画面中有一至二名女性,另有多名男性与之对向而立,研究者们因女性人物脚边伏卧的玉兔而认定为嫦娥形象,但是,这种释义却无法理顺画面的叙事内容,因为,在现存的绝大多数嫦娥奔月故事文本中出现的人物形象莫过于羿、西王母、雒嫔、逢蒙诸人,但围绕这些人物所发生的故事却无法与此类图式对应。及至元代,伊士珍在《嫏环记》中引《三余帖》故事讲到嫦娥于正月十四日着童子告知羿,次日月明时用米粉团成丸子,置于居室西北方,便可夫妻相会。虽然这则故事在内容上有了很大的创新,但其中的人物关系依然与上述图式无法匹配,因此,我们需要从其他故事文本来考虑它的内容。从图式上来看,这类图像带有十分明显的“拜见”情节,所以可套用蟾宫折桂或游月宫故事来辨析其中的人物关系。按照前文所述,有关于男性人物身份的确定当是判断图像内容的关键,在这幅图像中,两名男性的头部均有圆光,按照一般的图像释义来看,当表明二者均具有仙家身份,其中左侧一人长须佩巾,为一老者,右侧一人身着锦绣华服,戴双翅幞头,从人物的动态及组合方式上来看,该图式描述的并非折桂故事,若以游月宫故事来看似可解释其中的人物自左向右依次为嫦娥、叶法善、唐明皇,但从图像的其他细节来看却又有不合之处,如几乎所有关于游月宫的文本中都着重提到了一棵巨大的桂花树,但在这个图式中,嫦娥身后耸立着的却是象征长寿的松树,此外,明皇是以凡人之身在法善的引领下步入月宫,这一细节与他身后的圆光有冲突。虽然我们可以将这些细节问题解释为图像创造中的表现误差,但是,如果反观早期的谒见西王母图,我们似乎也可从中找到另一种释义。

图15

图16

图17

从现有资料上来看,西王母的图像在明代以前常出现于墓葬壁画或铜镜、帛画上,这可能与她掌管生死的原初含义有关,到了明代,她更多见于类似贺寿、升仙的图式中,造型已基本固定成为头戴凤钗、身着锦绣衣裳、姿态端庄的女神(图14④(左)《金安寿》插图“铁拐李度金童玉女”、(右)《城南柳》插图“西王母重餐天上桃”,图片来源:[明]臧懋循.元曲选图[M].杭州:浙江人民美术出版社,2013:140、151.),至于明代的陶瓷装饰则尚未见到能够满足早期文本有关于西王母的外形描述,但在明晚期的外销瓷中能见到一种可能描绘西王母“降真”情节的装饰纹样(图15①[崇祯]青花盘,荷兰阿姆斯特丹国立博物馆藏,图片来源:熊玉莲.海外藏中国元明清瓷器精选[M].南昌:江西美术出版社,2008:137.),乘云而降的女仙形象与宝山1号墓中的西王母较为相似,对面站立的男性身后有一侍从手举华盖,也可见其特殊的帝王身份。除此以外,明代景德镇陶瓷上可能性较大的西王母图像当如前文所述以骑凤形象表现,而汉代墓葬中常见的“拜谒”情节却似乎没有在明代景德镇的陶瓷装饰上得到继承。但是,如果将目光转向某些被认为是“嫦娥”题材的图像时,我们却可从中发现,西王母和嫦娥故事在图像表达上可能曾出现过交叉与覆盖。

图18

图19

在汉代的西王母传说和图像中,能看到她的身边也常陪伴有兔子的形象,如河南洛阳偃师高龙乡辛村新莽墓中出土的壁画即清楚地描绘了这一组形象关系(图16②[王莽时期]西王母与玉兔壁画,图片来源:洛阳市文物管理局,等.洛阳古代墓葬壁画[M]. 郑州:中州古籍出版社,2010:112.),而且,这种组合形式并非孤证,在汉代绝大多数绘有西王母图像的墓室壁画、铜镜③“始建国二年”(公元10年)铭纪年铜镜。、画像石④山东孝堂山石祠西山墙下部。中,都曾多次出现过此类组合图像。在这样的提示下,我们似可将桂林出土梅瓶中的女性形象解释为西王母,与其面对站立着的第一人与寿星较为相似,第二人可能为禄星,由此可见,这一图像所描述的可能是一个以西王母为主体的拜谒贺寿故事,这样也能顺利地理解松树的寓意。与之近似的图式还被用以表现另一类截然不同的故事内容,一件私人收藏的梅瓶上(图17⑤[万历]青花嫦娥玉兔纹梅瓶,图片来源:何懿行.炉火纯青·嘉靖及万历官窑瓷器[M].香港:香港大学美术博物馆,2009:152-153.)绘有两组人物,一组女性人物脚下伏卧一只白兔,很容易令人感觉这是与嫦娥有关的题材,但另一组肩扛药锄的男性形象却表明这组图像可能与刘晨阮肇仙台山遇仙故事有关,这则收录于南朝刘义庆《幽明录》中的故事在明代十分流行,《有象列仙全传》所刊刘阮画像(图18⑥刘晨阮肇,图片来源:[明]王士贞辑次,汪云鹏校梓.有象列仙全传·万历二十八年王云鹏刊本[G]//王秋桂、李丰楙.中国民间信仰资料汇编.台北:台湾学生书局,1989:249.)与这件瓷瓶上的两个男性形象几无二致。此瓶真假若无误,即表现了陶瓷纹样中的“套用”现象,其中左侧女仙与桂林梅瓶无论在发饰、姿态,还是衣着、动作上都极为相似,二者脚边的卧兔及身后的松树亦几乎完全相同,可见他们应当是使用了同一个粉本。与这种套用有异曲同工之妙的还有一件由私人藏家收藏的孔明碗残片(图19⑦[明]青花碗残片,图片来源:汤辉.瓷上清风·陈凤翔先生藏景德镇明清青花瓷画故事赏读[M].南昌:江西美术出版社,2017:10.),研究者认为,其上所绘为麻姑献寿内容,从图式上来看,左侧骑凤女仙确实保留了西王母的基本图像特征,但右侧二人的服饰姿态却并非习见麻姑献寿的样式,而是与图13梅瓶上的两名男性形象极为近似,如果这件藏品真实无疑,那么它似乎可以被视作谒见西王母与游月宫图式转变过程内的一个节点范例。

此外,在以图15为代表的明末外销瓷中也常常能够看见可能部分套用了游月宫图式的装饰画面,前文的分析认为这件瓷盘中心的纹饰构图与宝山辽墓中的降真图近似,但查看其细节可见人物所处的环境应当是一座宽大的桥梁,这在降真故事的文本中从未被提起,但却与明皇游月宫故事中掷杖成桥的细节吻合,不过,这并非说明,该画面描绘的便是游月宫故事,因为桥上另一个姿态活泼的人物造型更接近于降真故事中的东方朔,而且,在其他可确定为游月宫故事的画面中从未出现过嫦娥乘云而降的形象,因为,一旦使用了降云的图像就表明这则故事发生的场景当为人间,而游月宫故事的场景却恰好与之相反。

结语

从“折桂”到“游月宫”,景德镇的陶瓷工匠们借用具有叙事性的图像表达满足了时人有关于月宫的幻想,随着时间的延续,他们也常常会尝试将多种图式混合在一起,以创造新的图式来吸引更多的消费者,但这种创造行为也反映出他们对原生故事的文本细节并不考究,这一方面是故事在口传过程中必然经历的过程;另一方面也表现出,陶瓷装饰纹样并非如部分绘画作品那样具有绝对的图像志意义,尤其是随着市场需求的快速扩张,这种为了满足视觉审美而设计的新图式层出不穷。不过,使用者的文化积淀和想象力也在帮助他们从这些画面中提取到关键的视觉元素,以理解纹样的主要内容,图像志的意义就在这样的相互理解与融合中日渐模糊,直至完全脱离本意。