工业设计文献综述与分析(2001-2010)下篇:知识社会的形成——交互

张 旸(南京艺术学院 工业设计学院,江苏 南京 210037)

[编者按语]在最近的40年,国内、国际设计领域都发生着巨大的变革,以往设计师的经验与研究者的观念受到猛烈冲击,设计新的表现备受注目。作为一个开放的艺术学术期刊,本刊特邀英国拉夫堡大学设计创新管理专业博士张旸及其团队,连续或不定期刊载关于西方40年来工业设计研究文献的评述,内容如下:1)开篇:国际主要设计类期刊评估及预览,2)工业设计文献综述与分析(1979-1990):历史的使命,3)工业设计文献综述与分析(1991-2000):认知与科技,4)工业设计文献综述与分析(2001-2010):知识社会的形成(上)——组织,5)工业设计文献综述与分析(2001-2010):知识社会的形成(下)——交互,6)工业设计文献综述与分析(2011-2019):文化的力量(上)——创新,7)工业设计文献综述与分析(2011-2019):文化的力量(下)——责任,8)终篇:关于工业设计研究的新思考。这是一个系统的分析评价,对于我们在设计研究上放眼全球,继续学习与借鉴西方先进思想提供重要的学术资源。拉夫堡大学的艾瑞克.波西米亚教授(Dr Erik Bohemia)是国际设计创新管理学会(Academy for the Design Innovation Management,ADIM)的创始主席,主持关键的国际设计研究会议和在国际知名设计学术期刊上担任编辑。作为国际设计研究领域的知名学者,波西米亚支持并赞成张旸博士的这一系列研究,也对本刊提出诸多建议和指导,在此,我们表示衷心感谢!

一、研究背景

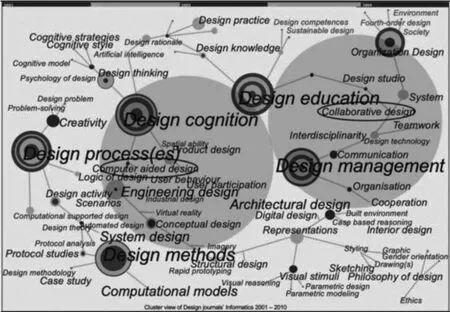

进入21世纪,设计研究为设计学科的发展带来新的驱动力,指明新的方向。本研究重点分析在2001-2010十年间,《设计研究》与《设计焦点》两部期刊中与工业设计发展相关的学术论文,旨在探索世纪初设计研究的关注点及其对学科发展的影响。运用文献分析工具CiteSpace,将《设计研究》与《设计焦点》①《设计研究》指设计学术期刊“Design Studies”;《设计焦点》指“Design Issues”,这部期刊亦有被译为《设计问题》,但“设计问题”一词在设计研究中有专门所指,考虑到其收录的文献主要针对设计研究中的重要议题,且观点性强,故在此译作“焦点”,仅作参考。2001-2010的文献进行群集分析,获得了5个研究范围的群集:设计方法(Design methods)、设计过程(Design process)、设计认知(Design cognition)、设计管理(Design management)以及设计教育(Design education),以此概括了2001年至2010年间,设计研究领域的关键议题与研究方向(图1)。除此之外,该视图还显示工程设计(Engineering design)、计算机辅助设计(CAD)、概念设计(Conceptual design)、建筑设计(Architecture design)、创造力(Creativity)以及协同设计(Collaborative design)都有较高的出现频率。[1]

图1 计算机辅助设计与协同设计在2001-2010文献分析 群集视图中的位置及其相关路径

这个文献地图清晰涵盖并传达了2001-2010这十年间设计研究者对该领域内感兴趣的议题。正如奈杰·克罗斯(Nigel Cross)总结的那样,在设计研究领域,较为领先的专业领域乃是工程和建筑设计;我们对设计认知和设计过程的研究始终有着浓厚的兴趣,且越来越表现在其对创造力和概念设计的影响方面;对用于设计的计算机辅助工具的开发是设计领域中一个非常重要的主题;设计教育与设计管理成为影响设计发展的主要领域,协同、系统、组织等一系列概念从世纪初开始就获得了设计研究者们极大的关注。由于工程与建筑领域不在我们的考察范围,而设计认知与过程在设计研究发展早期,就已经进入研究者的视野,并随着社会与技术的发展不断进步,因此,在文献分析2001-2010上篇中,我们更有针对性地以管理与组织为主要议题对设计研究的发展及趋势进行了分析,因为这些是构成知识社会的重要元素,是进入21世纪以来社会变革中最具特点的部分。另一方面在文献地图中我们清楚地看到,计算机辅助与工业设计关系较为密切,且在图中占据很重要的节点,事实上在工业设计领域,计算机辅助设计研究正在逐渐成为重要的研究方向。奈杰·克罗斯指出计算机辅助工具的开发与协同设计之间的关系尤为密切,但群集分析并未检验出这二者之间的关联,因此本文带着这一问题,以这两个议题为主要切入点对相关文献进行考察。

二、重要文献分析

(一)协同与计算机辅助

在群集视图中,“协同设计”的节点所位于的文献路径上出现的相关关键词包括:组织、团队合作、沟通等,它处于“设计管理”这一大的群集中;“计算机辅助设计”(简称CAD)的节点所位于的文献路径上出现的相关关键词包括:概念设计、设计表现等,它处在“设计认知”这一大的群集中(见图1中圆形阴影部分),以此作为参考,本文筛选出5篇具有代表性的文章进行深度解读:

弗兰克斯柯伊斯(Franxcoise Détienne)等人进行了一项实地研究,用以分析在协同设计会议中“观点”(viewpoints)的运用情况。[2]研究首先根据不同的表现形式将“观点”区分为三种类型:指示性观点、特定学科观点、综合观点,其具体内容包括描述参与协同设计的各个利益相关者的观点,因领域不同而使观点产生对立的动态,以及使这些不同观点得以整合的合作模式。研究指出,观点的对立与整合是协同设计中实现合作机制的核心。在团队设计中,任务一经划分,各个领域的设计人员之间就会发生冲突,并且通常会通过会议进行商议。因此,解决方案不仅基于纯粹的技术问题解决标准,它们也是由于设计者之间的折衷而产生的。

托马斯·多塔(Tomas Dorta)等人提出,由于当前的计算机界面与设计人员的需求不一致,设计师仍然在通过传统的手动工具进行构思。[3]为了解决这一问题,混合构思空间(Hybrid Ideation Space,简称HIS)被开发出来,旨在通过增加具有数字功能的模拟工具来满足设计人员进行不断沟通与反思的需求,并通过一些相应的表现手法来协助并激发构思过程。为了检验HIS对构思过程的有效性,作者及研发团队提出了一种“设计流”(Design Flow)的概念,以模拟构思过程中涉及的多个维度。“设计流”作为一种评估构思过程的方法认为:进入到“流”的状态(一种沉浸的、专注的状态)是实现有效的构思过程的重要指标,构思过程的有效性在不断启发与沟通交流之间达到顶峰。在这种评估方法中,如果结果显示“设计流”的值很高,则构思过程会更丰富,或者团队成员会更加全力以赴。实验表明,四分之三的参与者运用HIS进行构思时“设计流”的值很高;“大声思考”(在认知研究过程中,一种获得实验数据的方式)以及半结构化的访谈结果也进一步证实了使用HIS确实使构思过程更加有效,尤其表现在个人在团队环境中被激发同步构思的环节。

这项研究的有趣之处在于运用了“设计流”的概念对设计构思过程进行了更深的反思,说明完整的构思至少涉及到焦虑、唤醒、控制以及进入“流”的状态。在设计的构思过程中之所以会感到焦虑和唤醒,是因为提出新的概念与想法意味着迈向未知世界,充满了不确定性,而一旦找到解决方案,设计人员能够进行控制和放松,并进入一种“流”的状态。最有意义的一点是,设计师在自身能力与所面对的挑战不匹配的情况下感到焦虑并承受不舒适,“设计流”的研究则帮助研究者明确了在构思过程中经历的这种状态的范围。

泰克金·南(Tek-Jin Nam)等人的文章介绍了一种用于实时协作的3D CAD系统——Syco3D的开发和评估,这一系统使小型团队中的设计人员能够共同构建和编辑虚拟的3D模型。[4]一些新的功能,如“共享3D工作空间”“共享设计阶段”,被增添至常规的CAD界面中,同时在两个主要的界面中提供了实时协作功能:如同步阶段视图和数据结构图。他们的研究还检验了两种不同系统的可用性,一种运用“Shared Stage”(该研究中建议的一种系统模块,旨在帮助设计人员在运用实时协作3D CAD时动态地协调、集成和共享3D模型),另一种则不使用该模块,并进一步讨论在实时协作3D CAD系统进行开发和实验时遇到的问题。这项研究最后建议实时协作3D CAD系统应被视为协作设计环境的要素之一,基于此提出一系列有助于促进协同设计的多种技术支持可能。例如,万维网和VRML(虚拟现实元语言)可以被用作平台。

巴哈·塞纳(Bahar Sener)等人的研究围绕一个设计过程的现象展开:工业设计师常常抱怨CAD系统在人机交互(HCI)方面不能满足他们定义产品形式的需求。[5]因此他们试图找到其中的原因并解决不足之处。研究的重点是对三种建模媒介:泡沫、CAD、FreeForm(一种计算机建模工具)的优缺点进行分析,并测试11种用于形式创意的HCI概念的影响。结果发现,专业设计师更喜欢“虚拟工作室”和“智能环境”的概念,并且更加喜欢能够快速切换项目的沉浸式环境。研究建议,如果要通过数字技术更好地支持工业设计实践,则必须进行概念上的转变。草图与有限的形式创建组合被认为是一种理想的模式,但是在当前使用的系统中仍然无法明确其使用的有效方法,因此任何替代的系统都应以最大程度地支持并以实现终端制造与分析应用为主要目的。

伊胡达·卡莱(Yehuda Kalay)的文章关于计算机及网络技术革命对设计专业,尤其是建筑专业的影响。它着眼于过去的技术革命对既定方法、产品以及实践的影响,并研究了无处不在的计算、电信、大规模定制和嵌入式计算对设计和构造方法以及对体系结构产品的潜在影响。通过这项研究可以得出有关技术对未来建筑实践的影响的结论。[6]

文中有很多值得思考的观点。作者指出,技术的出现是没有计划可言的,它们随着文化的发展而出现,这也许就是为什么它们对实践的影响很少以反思为指导的原因。随着传统工具被新技术取代,通常更多的是实践本身必须适应不断变化的环境。渐渐地,这些技术带来的效果变得广为人知,而实践也已经不可逆转地发生了变化,并常常产生意想不到的后果:即它们原有的目的和价值也可能会被新技术所带来的质量和能力所取代。在许多情况下,这种影响被误解或根本未被发现,当设计师接受新技术带来的所有好处时,他们也必须越来越意识到,新技术对他们的工作和产品的影响实际上越来越小了。

作者提供了一种思路来理解这一被忽视的问题,即关于技术介入设计过程的两种情形:其一,指“将方形钉强行塞入圆孔”(Forcing a square peg into a round hole),这意味着新工具在使用上的方向性错误,或者至少不能很好地适应传统上的建筑设计的过程。其二,指一种转变的状态,在这种状态下,实践以“过时”和“落后”的眼光来看待新技术,就像在20世纪初汽车被视为“无马车”(Horseless)一样,这意味着将技术视为一种手段改变现有实践,实践因此将由新技术转变而来。

虽然伊胡达·卡莱的研究是针对计算机技术对建筑设计的影响,但对其它的设计专业领域都有类似的启发,因为计算机技术与工具在任何设计专业中的普及和关注度都是极高的。作者总结的两种情形引导我们对设计实践本身进行反思,第一种情形,“方钉/圆孔范例”提醒设计研究者观察设计师的认知和行为至关重要;第二种“无马车”情形,使我们意识到,通过新的技术,现有的实践将被取代,随之而来的问题是引入多少技术以及如何引入使我们能够以一种“新”的眼光来看待技术。

上述这些关于计算机辅助设计的研究侧重于“计算机软件”对于设计过程的辅助作用,研究的目的多在于考察某一种计算机工具的适用性、可操作性、对于设计创意的作用,以及对于协同设计的促进作用,其内容往往也涉及到“协同设计”“软件设计”以及“人机交互界面”。从宏观的社会背景来看,这几者之间似乎存在一条明显的逻辑链,一方面,企业为适应经济的需求导致工业设计不再是设计师的个人行为,而逐渐倾向于一种有组织结构的团体行为。另一方面,网络与计算机辅助工具的开发使设计团队打破了学科领域与地理位置的约束,使多种协作都有了实现的可能。从这一角度来看,这些文献所涉及的研究范围确实印证了奈杰·克罗斯所指出的:“计算机辅助工具的开发与协同设计之间的密切关系”。许多研究都强调了设计对话在完善和补充设计表现中的作用,并反复强调协作环境,及其对设计表现所带来的影响的重要性。协作环境在工具运用、形式表现和设计实践方面的意义都是进一步探索的研究重点,正如哈罗德·奥瑟(Harold Ossher)所观察到的那样,在设计过程中,很多问题通常是分组解决的,但是解决方案的过程是相对独立的,因此一个设计团队如何共享设计概念,以及团队成员如何协调整合不同的设计概念就变得至关重要。[7]从某种程度上来看,计算机辅助设计除了是新兴技术对设计实践的现实影响,也是对协同设计这一需求与趋势做出的反应。另一条关键的线索就是,计算机辅助设计的研究本身也涉及相关软件的开发或完善(如泰克金·南等人的文章),因此它必然也会涉及计算机辅助系统与设计师之间的互动界面(如巴哈·塞纳的研究),而从文献的内容来看,这些研究往往都依赖于对设计认知行为的进一步解读,可以纳入以“设计思维”作为切入点寻找研究思路的范畴。

(二)软件设计的属性

值得注意的是,《设计研究》在2010年专门介绍了同年2月份的“软件设计研讨会”(SPSD 2010)。该研讨会在加州大学欧文分校举行,汇集了来自不同学科的54名研究人员和从业人员,而该研讨会的灵感则来自于“设计思维研究研讨会”(DTRS起始于1994年代尔夫特大学)。

迄今为止,在软件工程领域已经产生了许多设计工具和语言,但在实践中,在早期软件设计期间,设计师实际上会做什么?他们如何沟通?他们创建什么样的图纸?在探索可能的设计空间时,他们采用什么策略?这些都与设计的其它专业方向有很多共同点,如运用设计表现、对问题和解决方案的联合探索、在不同的抽象级别之间移动、考虑多种选择、草拟可行的解决方案[8](Cross,2007),因此在软件设计过程中设计思维能带来相当重要的启发。在这次的研讨会中,学者们分析了软件设计的内在属性,并提出很多关于软件设计的建设性观点:[9]

首先,软件是动态的,并且经常以不可预测的方式不断改变状态。在研讨会上的马克·格罗斯(Mark Gross)注意到,软件的设计涉及许多相互关联的方面:如软件的外观、结构、动作和时间的决策。尽管通常将重点放在代码的静态结构上,但代码与真实世界(包括与之交互的人员、设备和系统)的界面及其动态执行也是至关重要的组成部分。因此,软件设计人员关心的是,在不断发展的语境中的设计行为。其次,弗莱德·布鲁克斯(Fred Brooks)认为,与这种动态性质相关的是软件的相对隐性:即软件的可见部分(代码)是静态的。而通过计算处理引起动态的行为和效果,软件设计的结果是计算机指令而非物理对象所执行的指令和操作的组合,软件设计往往体现在围绕它的对话中,而非体现在它的视觉表现上。威斯纳·波波维克(Vesna Popovic)认为,由于软件系统是动态的,因此它的结构与思路反映的是一种叙述,而不是物理设计中常见的汇总与评估。第三,软件可能非常复杂。玛瑞安·派奇(Marian Petre)指出,软件设计的设计对象没有任何物理限制,因此软件设计师在很大程度上受到理解与想象能力的限制,在这方面进行抽象训练是有帮助的,并且是软件设计中必不可少的。最后,克莱顿·李维斯(Clayton Lewis)指出,软件的本质是可变的。德威尼·派瑞(Dewayne Perry)进一步解释道:设计的媒介也是用于制造的材料,材料随着设计师观念的变化而变化,对于软件设计而言只有在完成代码后才算完成了设计,设计和制造并不是完全可分离的。

在设计过程中,设计师通常将重点放在设计产物(Designed artifact)的结构上,但杰克森(Jackson)认为,设计产物对其所创造的世界带来的实际影响和变化才是真正重要的。这在任何一个设计领域都是如此,对于软件设计来说也不例外,因此软件产品可能导致根本不同的业务流程,或者从根本上改变人们彼此交流的方式,而这些正是在软件设计过程中所需要作出预判的。正如同工业设计领域在其发展过程中由关注产品结构、品质、成本等方面的问题,逐渐转向产品进入市场后所引起的消费者的生活习惯、意识的改变,甚至是对整个行业的影响。从本质上来看,软件设计的核心是“代码”的编写,但其目的及价值远远超出了“代码”本身,正如马克·格罗斯所指出的那样“代码与真实世界(包括与之交互的人员、设备和系统)的界面及其动态执行也是至关重要的组成部分”,而这些部分对于实现软件设计的价值来说必不可少。

(三)交互与体验

图2 人机交互设计在与其有密切关系的领域中的范围界定[11]

交互设计(通常缩写为IxD)并未以关键词的形式出现在群集视图中,但是随着对文献的进一步梳理,我们发现,从“CAD”“协同设计”到“软件设计”的相关文献中事实上都或多或少提到了“人机交互”的概念,因为“软件”这一特殊媒介的出现,“交互设计”也成为设计的一个新的领域,并也逐步引起关注。

在互联网及网络技术影响下而产生的“人机交互”概念被延伸与拓展到“人与产品、系统或服务”之间的对话的创建。《交互设计思想》(Thoughts on Interaction Design)的作者约翰·扣可(John Kolko)认为,“这种对话本质上既是身体上的又是情感上的,并且随着时间的流逝而表现在形式、功能和技术之间的相互作用中。”[10]因此交互设计师专注于用户与产品交互的方式,他们使用良好沟通的原则来创建所需的用户体验(图2)。

尽管在交互设计和复杂技术产品相关的设计研究方面已经取得了许多进步,但很少有相关的出版物发表。为此,《设计问题》2008年的“人机交互设计”特刊中收录了七篇文献,其目的是通过关注交互设计中的新兴主题、设计研究方法以及相关理论在该领域内外的作用来扩展研究领域,并传递设计研究活动中的方法和过程。在这些文献中,设计研究人员分享了在交互设计领域中知识是如何产生的,这些知识可以有效地促进设计过程,并提升团队的效率,同时更好地阐明交互设计研究与其他学科的研究之间的区别。这些文章大致可以分为以下三类:

图3 设计实践、探索和研究的结构框架及其被用以描述设计研究工作时的循环、轨迹和进度视图

图4 设计与社会各个层级之间的结构关系

一是关于交互设计理论建构的文献。其中朱迪·佛里兹(Jodi Forlizzi)等人的文章以“通过设计进行研究”的概念为基础,提出并描述了一种交互设计研究的新模型,这一模型为交互设计研究提供了四个标准来进行分类与评估:即过程、发明、相关性、可扩展性。[12]丹尼尔·佛曼(Daniel Fallman)的文章首先为交互设计描绘了一个宏观的背景,在此基础上为交互设计领域中的设计研究创建了一种有效的框架,这一框架区分了三种类型的研究活动:设计实践、设计探索和设计研究,并发展了用于描述设计研究工作发展的循环、轨迹和进度的概念(图3)。丹尼尔·佛曼所阐述的语境以及创建的框架有助于设计研究人员思考并指导他们的工作,从而进一步解决行业、学术与社会问题。[13]巴仁纳斯卡丝与博纳辛(Baranauskas,Bonacin)撰写的“关于交互设计理论以及其他学科的理论在影响交互设计中的作用”的文章,提出了一种受组织符号学理论启发的交互设计框架(图4)。它将设计框架化为一个社会过程,其中尤其涉及到在定义设计问题时利益相关者之间的对话及其与设计物之间的对话。[14]温迪与雷福(Wendy Ju, Larry Leifer)的研究也发展了一个设计框架,用于理解如何设计那些需要引起不同程度关注的技术产品的交互界面。[15]作者巧妙地使用了“自动门”的例子,深入浅出地阐述了“交互”应如何引起适当的关注度,并做到符合明确定义的社会规范的互动方式。

其二是交互设计案例研究的相关文献。艾斯克·库威南(Esko Kurvinen)等人的研究重点讨论了交互设计中技术的社会影响。文中生动地介绍了三个有关移动通信技术使用的实地研究案例。文中所涉及到的研究可被视为设计研究的经典学习案例,对于理解社会互动的原因及方式原型非常重要。[16]本·马菲斯(Ben Matthews)等人撰写的文章基于一项案例研究,同时也是关于其它学科的理论如何影响交互设计的研究。[17]首先,它提供了关于影响交互设计研究的问题与概念的全面概述,主要涉及电子游戏的交互系统。然后通过对交互式磁贴的案例研究,阐明设计理论是如何影响交互设计研究的,从而了解这种系统可能发挥的作用。这与库威南等人的研究的共同之处在于,研究人员必须十分理解并应对在现实环境中的技术部署问题,因此这类文章为那些试图评估概念并建立理论模型的交互设计研究人员提供了宝贵的指导。

其三是关于交互设计实践的文献。布莱尔鄂里与詹德(Adream Blair-Early, Mike Zender)撰写的文章是本期特刊中最佳的关于实践的论文。研究者首先通过一项系统的设计调查来定义交互界面的各项参数,并明确交互设计中的关键的设计原则,然后在一个特殊的设计问题中将这些参数、设计原则与对用户、内容和形式的理解结合,为学术界与设计行业中的界面设计与交互设计发展一系列可供参考的设计原则。[18]

从总体上看,这些文章代表了交互设计中的重要议题,这些议题注重概念框架、研究原型的开发和评估、思考成功的设计实践以及案例,从而不断检验理论与观点的有效性。交互设计师、行为学家、社会学家以及相关技术人员之间是更多的跨学科协作,这对于推进交互设计研究至关重要。[19]在实验室内外、在学术机构、行业机构以及整个社会中,这些合作都存在大量机会,因此交互设计往往也是名副其实的“协同设计”。

计算机与信息技术的迅猛发展加速了知识社会的形成,网络及其设备成为了新的设计媒介,设计的产物发生了根本的改变,它不仅包括那些传统的设计产业中的物质产物,还包括越来越多新兴设计产业中的非物质产物。在工业设计领域,无论是哪一个新的设计研究议题或是专业方向:如本文中所涉及的计算机辅助设计、协同设计、软件设计以及交互设计,它们一个共同点就是“人”的因素。计算机辅助设计与协同设计从其属性来看,是关于“设计过程”或“设计方法”的“设计”,可以被看做是在知识社会的背景下的新的设计工具与工作方式。它们的研究对象往往更加注重设计师的一系列认知方式(包括思维方法、学习方法、分析方法等),相关的研究成果或经验是为了促使计算机能够更好地模拟设计师的工作并在此基础上有效融合计算机强大的功能,实现对现有设计能力的突破;同时也能够为进行有效的跨领域、跨地区、跨文化合作提供思路与方法,从而创造更具竞争力的设计价值。另一方面,“软件”或“智能”这类新兴的设计产物的特殊性决定了使用者对产品的理解的改变,“交互”成为这一设计领域中的一个重要概念,其根本就是“人”与“产品”之间的某种互动联系。设计实际上开始由对“物”的思考转向对“人”的思考;问题的重点由产品本身转向其设计者与使用者;设计的产物由有形的转为无形的;实现设计表现的工具(草稿或模型)也逐渐由绘画转为计算机,设计与设计研究的边界与疆域自然被拓展了。

三、讨论与评述

艾伦·惠特菲尔德(Allan Whitfield)曾向我们提出挑战,他认为美学不是设计的艺术方面,而设计艺术应该是一种产生独特知识形式的哲学过程。[20]设计与艺术的关系从未停止被深入的探讨,事实上它曾经从美学扩展到工作空间的设计,而现在它从美学扩展到了虚拟现实设计。[21]虽然设计的边界在不断拓宽,但设计知识、设计学科的内核与内在属性反而越来越清晰了,从文献的分析与梳理来看,设计思维(Design thinking)似乎就可以被看作是这样“一种产生独特知识形式的哲学过程”,因为无论设计的边界如何扩展,我们在思考设计的内在问题时,始终脱离不了对“设计思维”探索。例如在“计算机辅助与协同设计”的相关文献中,为了使计算机能够更好地为设计师服务,就需要对设计的认知方式,即设计思维进行深入的研究,如同伊胡达·卡莱所指出的,在“方钉/圆孔”的情况下,观察设计师的认知和行为至关重要。而在“软件设计”与“交互设计”这些全新的设计议题的研究中,我们也能看到,“设计思维”作为一种实践“工具”越来越多地影响着这些新兴领域的发展,如《设计问题》的特刊“软件设计”的灵感就来自于“设计思维研究研讨会”(DTRS)。我们在相关的文献中看到的更多的是,对设计师认知方式的解读,以及对他们思维方式的经验总结。因此设计之所以仍称之为“设计”,正是在于这种不变的内在属性:要么是对设计思维的一种运用,要么是设计思维的实践表现。鉴于此,设计的价值不再是“设计物”本身,而是其所带来的影响,无论是在研究领域,还是在行业内。

《设计研究》于2005年评选出的二十篇优秀论文也清楚地反映了“设计思维”在设计作为一门学科中的核心位置。如简·达克(Jane Darke)发表于第一期的论文以“初级生成器”(primary generator)的概念比喻设计概念发展的早期阶段;唐纳德·斯科恩(Donald Schon)和格伦·威金斯(Glenn Wiggins)的论文主要探索设计过程中的观察方式;加比·戈德施密特(Gabi Goldschmidt)的论文关于“视觉设计思维”;马萨基·苏瓦(Masaki Suwa)和芭芭拉·特斯基(Barbara Tversky)的论文是关于设计师的感知及其与设计草图之间互动的研究。与简·达克一样,发表于第一期的一些论文在很长的时间内都具有很强的影响力,例如布鲁斯·阿彻尔(Bruce Archer)的“将设计定义为一门学科”的论文;托马斯(Thomas)与卡洛(Carroll)早期的关于“解决问题”的实证性研究;而马萨基·苏瓦与约翰·杰罗(John Gero)等作者合作的论文表明了草案研究方法(protocol study)的普及。这些文章都以追溯设计草图的认知方式与根源(这实际上是设计师思考问题,形成概念的一种特有的方法)作为研究重点,同时受认知心理研究方法的启示,在研究方法上也越来越倾向于对设计活动的实证研究,逐渐取代那些以反思性或理论性为主的文献。[22]

结 语

也许正是因为设计研究的不懈努力,四十年之后,设计作为一门学科真正开始成长起来。在这一过程中,无论在对设计本质属性的认知上,还是在对设计研究的方法上,各种观念层出不穷,有相辅相成的,也有针锋相对的,例如虽然设计被认为有助于实现企业的技术创新与组织转型,设计管理是进入21世纪以来设计研究领域中重要的议题,但它与市场的高度融合的做法也备受质疑,艾莱恩·芬德利(Alain Findeli)就在其文章中指出,设计在产品开发与市场过程的发展中所面临的严峻问题。[23]无论如何,学术研究的闪光点和吸引人之处就在于此,任何新的观点以及不同的观点都是它发展的驱动力。也正是在这一过程中设计认知、设计思维及其特有的实践过程对于塑造设计学科的重要性被越来越多学者所肯定,设计学科开始逐渐形成了自己的内核,基于这个核心,新的生命力正在成长,长在发力,让我们看到一个学科的冉冉升起,如日中天。

回顾世纪之初的十年,我们对设计学对设计研究有了更为系统的认识,其发展的路径也愈发清晰地浮现在我们眼前,而面对的问题与挑战也逐渐明朗,以设计研究博士教育会议①1998年10月,在美国俄亥俄州立大学(Ohio State University, USA)开始了一系列有关设计博士教育的会议,并由挪威管理学院(Norwegian School of Management)和设计研究学会(DRS)赞助,于2000年7月在法国拉克鲁萨兹(La Clusaz, France)继续进行。中的一段经典总结对此情境作一描绘最为恰当不过,这一总结将设计研究的主要任务分为三个部分,针对每一部分都提出了相关的研究主体,并指出相应的问题:[24]

设计哲学与理论:一个领域的特征与认识论决定它的各个部分,因此必须建立一种设计哲学,一种通用的原理,以此对设计现象进行深度理解、解释以及构建。

设计研究的基础与方法:设计研究没有单一的研究方法。设计领域发展出多种多样的方法,不仅已与其他领域相适应,而且还在尝试开发新的方法。但无论是在自然科学、社会科学、还是技术和人文科学领域中,设计研究的方法始终面对着独特的挑战。

设计中的实践与研究之间的关系:设计融合了不同的学科领域,这些学科具有不同研究传统以及相互竞争的方法论主张。工程或计算机系统等设计学科都具有良好的科研传统,而在诸如工业设计或信息设计之类的领域中却很难找到其研究的起点。因此在设计领域,无论对于传统领域还是新的领域,实践与理论之间的关系始终都是一个挑战。