管斯骏及其《申江名胜图说》①

万书元(同济大学,上海 200092)

由尊闻阁主人策划、吴友如主绘的《申江胜景图》,近些年颇受学界关注。但是,另一部几乎是同名,且在时间上更早出版的《申江名胜图说》,却几乎无人问津,这对我们全面把握近代上海早期的出版史,文化史,乃至视觉叙事的传播史,不能不说是一大缺憾。

当然,要解决这个问题,也确实有较大的难度。我们面临的一个最大的问题,就是管斯骏这个人——他是谁?关于他的资料,实在是太少了。

不过,只要我们有充分的耐心,对相关史料进行爬梳剔抉,还是可以为这位洋场才子做出一张虽不完美却深具意味的历史拼图的。

管斯骏,名初秋,字士毅,江苏吴县人,别号平江藜床旧主,藜床卧读生,平江秋初,香国头陀等。管斯骏有文才,善交际,与王韬、袁祖志、蔡尔康、黄协埙等海上名流颇多往来,是早期《申报》诗词圈中最活跃的人物之一。管斯骏也颇具经营之才,他于1884年初在上海开办管可寿斋书局,1885年之后,又开管可寿斋药局(所以,在此后他的广告中,会同时出现书籍和药品,就不足为怪了),1901年3月,还和袭尉在上海共同主编基督教伦敦会创办的《教会七日报》。真可谓多“管”齐下,屐痕处处。

管斯骏是一位标准的才子型杂家,涉猎非常广泛,除了《申江名胜图说》之外,单是写上海十里洋场这一主题的,就有《新辑上海彝场景致四卷》(上海管可寿斋, 1894年),《绘图上海杂记十卷》(上海文宝书局,1904年);另有翻译《昕夕闲谈》(重译本,1904),武侠小说《钗光剑影》(1914);同时还编撰和出版了《商贾尺牍二卷》(京口文成堂刻本,1882),《悼红吟》(苏州管可寿斋,1884年),《管可寿斋尺牍》(1886),《俄疆客述》(上海着易堂,1894年),《黑旗刘大将军事实一卷》和《刘大将军百战百胜图》(1886刻本),《管氏儿女至宝》(儿科类中医文献,1893),《洋务自强新论四卷》(上海书局石印本,1896)、《巾帼英雄传》(上海:中华新教育社,1925年)等。

不过,仅仅把管斯骏描绘成一个商人兼写手,或活动家,其实是远远不够的。

管斯骏还是晚清极具影响的政论家。这一点,几乎长期被学界所忽视。

其实,湖南著名历史学家和文化学者杨世骥早在上个世纪40年代就注意到他,并且给他极高的评价。他说:

甲午中日之战以后,一般有志之士,觉悟到中国有改革的必要,于是著为议论,恣肆地宣达对于时代的观感,或建议朝廷,或指摘敝政,或绍介西洋政法制度;因为新事新理日趋繁复,不得不打破历来古文、骈文和八股的章句义法,自由起讫,信笔直抒,同时尽量容纳新的名词,引证新的史实,另创一种风格。这一类作品,胡适曾经名之为“时务的文章”,而最早试写这种文章的人却是几个外国在中国传教的教士,如李提摩太(Timothy Richad)、林乐知(Young John Allen)和李佳白(Gilbert Reid)等三人,尤为当时重要的代表——他们抱着宗教的虔诚,希望中国走上新的道路,所办的报纸刊物,所做的文章,给予当时影响极大,随后郑观应、康有为、梁启超、刘桢麟、黎祖健、管斯骏等继踵而起,使这种文章的体式更完备了,势力更扩大了。[1]

在晚清之际,管斯骏的名字可以和郑观应、康有为、梁启超、刘桢麟和黎祖健排在一起,这是我们当今的学者们绝对没有想到的。但是,如果读过他的缠绵而充满才情的诗,雄辩而逻辑严整的政论(比如论文《论中国于孔子旧法并未泥守》和政论文集《洋务自强新论四卷》),我们对杨世骥的说法就不会产生丝毫的怀疑。

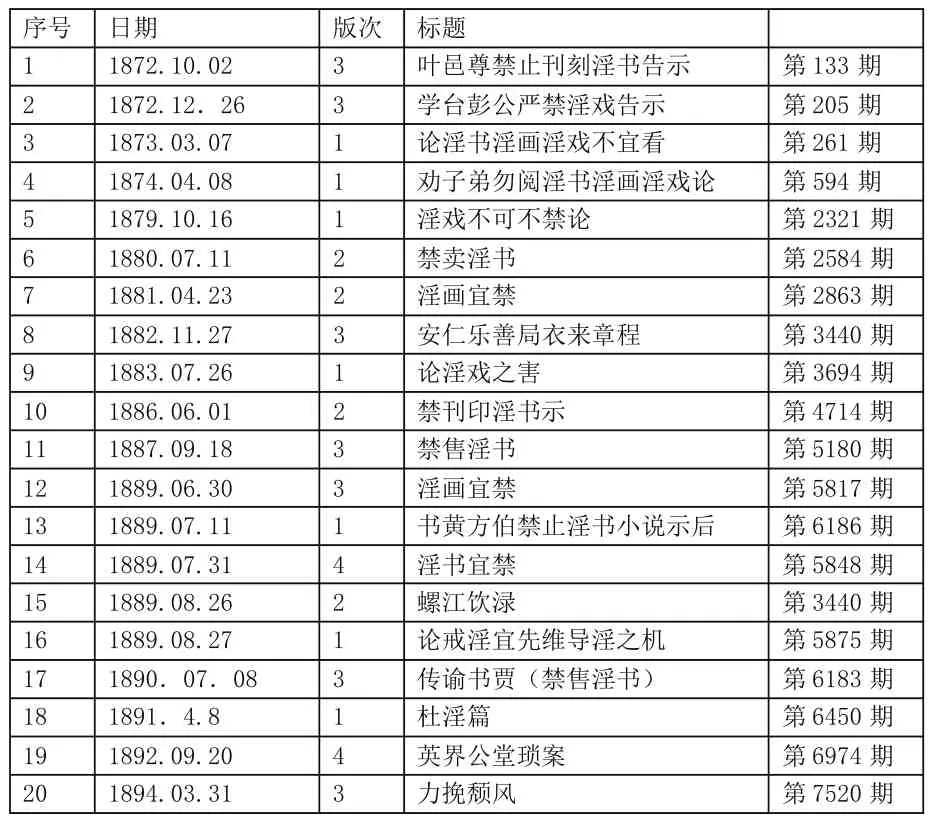

图1 管斯骏政论文集《洋务自强新论》书影

管斯骏的诗“怜我青灯常寂寞,泥他红袖细商量”①管斯骏《题查履元紅袖添香夜读书图》:“毕竟咿唔意味长,侍儿灵慧解添香;诗书有福方能读,名利无心不碍狂。怜我青灯常寂寞,泥他红袖细商量。此生安乐同俦羡,敢让清才傲玉堂。”)[2]和“金句”“今之弊端,尤以文官要钱、武官怕死为最重。西人谓中国文官有三手,武官有四足。试问孔子之门有此乎?”[3]在他那个年代,曾经流行一时。我们甚至可以设想,假如管斯骏生活在当下,一定也会是一位善于吸引媒体关注的段子手和被粉丝包围的学术明星。

管斯骏既多才,又多情,所以是一个有故事的人。

他有两个故事,这两个故事最终都变成了事件,进入了传媒领域,产生了某种轰动效应,所以值得一说。

第一个故事,是情圣的故事。就是说,管斯骏一不小心,就变成了中国报业之父、晚清著名思想家和学者、小说家王韬笔下的大情圣。管斯骏于光绪二年(1876)九月迎娶出身于书香门第的潘珠。潘珠德容才艺均出类拔萃。和丈夫管斯骏一样,也擅长写诗填词,著有《补红吟草》(未刊)。所以,《申报》主笔蔡尔康形容他们夫妻“鸿案相庄,鸾笺互和”,[4]王韬赞羡二人“瑶质琼姿,互相辉映”。潘氏自从嫁入潘家之后,“奉姑以敬,相夫以顺,处妯娌以和,一家中上下无间言”。但是,这个如此贤惠、勤谨的女人,偏又命薄福浅,在结婚之后的两年之内,竟然连连遭遇失子之痛的重击。光绪己卯(1879年)六月三日,终于一病不起,玉折兰摧。管斯骏丧妻之后,情绪悲抑,难以自拔。“没逾五六年而哀不能忘”,[5]于是,“遍征海内诸名士赋诗悼亡,积数百首”,辑成《悼红吟》一书,以纪念亡妻。好友王韬应邀写了《潘孺人传略》一文。蔡尔康特为作序。王韬和蔡尔康的文章都先后在《申报》发表。该纪念诗集最终则于1884年出版。

王韬在《潘孺人传略》的开篇,就对有情有义的管斯骏大加称赞:“呜呼!我友管君秋初,盖世之深于情者也。”王韬说管斯骏是“盖世之深于情者也”,也许有些夸张,但是似乎也基本合乎事实。因为在爱妻病亡之后的四五年时间里,管斯骏一直在“遍征海内诸名士赋诗悼亡”,从1880年开始,到1884年《悼红吟》出版,《申报》上的“悼红”诗几乎没有间断过,不仅如此,在《悼红吟》出版之后两三年里,又不断有针对《悼红吟》的诗词在《申报》上发表。甚至迟至1914年,笔者还读到一首无署名的《悼红吟》诗:

落花时节奈何天,清泪难缄寄九泉。

蝴蝶梦回灯有影,杜鹃啼血月沉烟。

河梁小别成长恨,水榭留欢忆往年。

无限绮怀销不得,披衣起赋悼红篇。[6]

我们可以拿1881年4月11日管斯骏在《申报》第3版第2851期发表《悼先室潘孺人》二首作一个比较。诗曰:

其一

弦断瑶琴忆昔年,何堪往事溯从前。

同心有愿谐偕老,撒手无端枉缔缘。

检点客囊诗剩稿,稽迟殡舍纸飞钱。

光阴易逝情难尽,愁绝空思赋短篇。

其二

两番撇却掌中珠,寝食无心泪欲枯。

好事谁知磨折惯,伤情从此影形孤。

花容怅汝同云鹤,萍迹怜余似海凫。

最是家贫亲更老,起居食息倩谁扶。

从诗的风格、情调到内容,1881年的两首和1914年的这首存在着明显的共同性。故此,我认为这首《悼红吟》诗应该出自管斯骏之手(当然“悼红吟”并非管斯骏的专利,事实上,1877年,即管斯骏的爱妻病亡前两年,1875年12月的《四凕琐记》就有“悼红吟”诗;琼华外史就曾在《寰宇琐记》第十卷二十一“尊闻阁同人诗选”栏目中发表《悼红吟序》,《申报》也发表过与管斯骏夫人无关的“悼红”之作)。尽管他在潘氏去世后再婚,并在1886年5月有了儿子,他对发妻依然未能忘情。确如王韬所言,是“深于情也”。

当然,可能有人会因为管斯骏把爱妻亡故这一私人化的事件变成一个旷日持久的媒体事件而对他略有微词。但这很可能与管斯骏的性格有关,也与报纸初兴时的上海的文化风习有关。我们似乎很难将他的表现简单地以炒作或卖“苦”目之。从另一个角度看,管斯骏丧妻之后,全国文化圈有那么多名人来陪他悼亡,为他的遭“天妒”的爱妻一掬清泪,这也充分显示了他在整个文化圈中的影响力和号召力。

王韬写过《潘孺人传略》之后,意犹未尽,不久,又为管斯骏和潘氏量身定做了一篇仙游小说《悼红女史》,[7]让管斯骏在天台山与已入仙籍的潘氏幽会,可谓情缠绵,境超然,融唐人传奇与《聊斋志异》于一炉,颇具时空穿越性。王韬第三次在严肃的书写中提到管斯骏,是在《择友说》中。王韬在对当时流行的势利的择友观和虚伪的交往观进行了严厉的抨击之后,总结道:“若其猝逢显士则首下尻高,偶遇寒丁则颜骄色变,此乃名利之奴,岂是人天所尚?或有矫情以博誉,饰伪以欺人,则举动之间,总可微窥而得之。若夫寡交少过,滥交多累,浊交丧誉,清交怡情,则在乎由衷独断已。因与管君小异论友,漫述之如此。”(王韬《择友说》,王韬《韬园文录外编》卷七)像王韬这样的在晚清的政界和学界乃至传媒界广有影响的大家,愿意与管斯骏谈论如此严肃的话题,愿意在如此严格的择友条件下视管斯骏为密友,这本身也是对管斯骏在当时的地位和影响力的一种确认。

第二个故事,可以称为管斯骏与上海淫书业团伙的荣誉之战。

王利器在《〈红楼梦〉因禁改名金玉缘印行》一文中提到,光绪十八年,有自称上海书业职董的管斯骏向上海县署呈请称:“今年六月间,闻有《玉蒲团》《倭袍》并将《红楼梦》改为《金玉缘》等绘图石印,曾经禀请英公廨饬查在案。继查有严登发订书作坊伙冯逸卿与书贩何秀甫托万选书局石印之《金玉缘》二千五百部,严亦附股。旋竟商通差伙,由何装运他埠等语。因思既经远去,即可默然了事。距本月中,闻何在他埠已将书销完,又托万选复印等情。派人采访,果印有《金玉缘》《绿牡丹》等。据实具呈,乞饬提西门外万选书局宋康安,着交坊伙冯亦卿,订书作主严登发并何秀甫等到案究办。”[8]但是,县令黄承暄接呈后,看到“曾经禀请英公廨饬查在案”之语,顿生推诿之念,“遂移文会审公廨查讯。”但会审公廨很快就回复说,经专人照址前往现场搜查,并没有找到“前项禁书”。不仅没有找到任何物证,还惹出了一个麻烦——一位名叫冯澄的涉事书局的职员前来告状说,曾有苏人管某开设可寿斋书店,“手无资本,性颇狡诈,同行见而生畏。因是挪动不活,闭歇滋怨。今夏自称书董,蓄势招摇。”巧的是,这个时候,正好有个专门印售《金玉缘》的何姓河南书商路过上海,管斯骏得到消息,就想与之合作,并且担保印售无虞。但书商担心受其挟持,“停议他去,管姓以所索未遂,转向职处恐吓,未与理会,挟嫌污累。”[8]会审公廨既没有理会这位冯澄的一面之词,也没有对管斯骏的控告作更深入的调查,只是将案件呈文抄送县署了事。黄县令见到会审公廨的呈文后,也不让双方质证,竟然完全偏听偏信了被告方的说辞。这样一来,管斯骏不仅没有告倒印售违禁书籍的书局和书商,反而被倒打一耙,成了诬告好人的无赖和冒充书业职董的骗子。

事实上,查禁淫书,捉拿违禁者,整顿书业,“力挽颓风”,对黄县令来说,也是职责所在,马虎不得。我们只要浏览一下1872年至1894年之间的《申报》,就会发现,单是登在这一份报上的禁售淫书的文告,就有20条之多(不完全统计),见下表:

序号 日期 版次 标题1 1872.10.02 3 叶邑尊禁止刊刻淫书告示 第133期2 1872.12.26 3 学台彭公严禁淫戏告示 第205期3 1873.03.07 1 论淫书淫画淫戏不宜看 第261期4 1874.04.08 1 劝子弟勿阅淫书淫画淫戏论 第594期5 1879.10.16 1 淫戏不可不禁论 第2321期6 1880.07.11 2 禁卖淫书 第2584期7 1881.04.23 2 淫画宜禁 第2863期8 1882.11.27 3 安仁乐善局衣来章程 第3440期9 1883.07.26 1 论淫戏之害 第3694期10 1886.06.01 2 禁刊印淫书示 第4714期11 1887.09.18 3 禁售淫书 第5180期12 1889.06.30 3 淫画宜禁 第5817期13 1889.07.11 1 书黄方伯禁止淫书小说示后 第6186期14 1889.07.31 4 淫书宜禁 第5848期15 1889.08.26 2 螺江饮渌 第3440期16 1889.08.27 1 论戒淫宜先维导淫之机 第5875期17 1890.07.08 3 传谕书贾(禁售淫书) 第6183期18 1891.4.8 1 杜淫篇 第6450期19 1892.09.20 4 英界公堂琐案 第6974期20 1894.03.31 3 力挽颓风 第7520期

这说明十里洋场,是在文明繁华与颓废堕落两个极端畸形发展。所谓道高一尺,魔高一丈。一方面是地下淫书买卖越来越猖獗,一方面是官署打击的火力越来越猛烈。但是,淫书的本质,就在于禁而不绝,自古而然。也许黄县令对此产生了悲观的情绪,或者,也许黄县令觉得印售淫书,并非什么了不得的大罪,反而是原告在无事生非;当然,还有一种可能,就是黄县令觉得既然双方各执一词,且互相攻讦,加之查无实据,孰是孰非,殊难决断。所以,他不仅没有处罚被告,反而是把原告管斯骏痛骂一顿。他说,整个案件,英国公廨已经调查清楚,加上冯澄的揭发,你的指控完全是胡说八道,毫无根据。你说你是书业职董,是谁推举你的?你胡吹乱吹,到底担任何职?你说他们违禁印售淫书,就算是,那也只不过是查禁而已,也不能像你这样凭空罗织多人,一网打尽!县令骂痛快后,就草草宣布结案。

县令的判法确有可议之处,因为管斯骏到底是否为书局职董,一是并不难查,二是与案件本身毫无关系。因为就当时的整个社会的氛围而言,揭发违禁印售淫书的行为既受法律的保护,也受道德的加持。管斯骏作为书局的老板,揭发竞争者用不公正甚至违法的手段展开恶性的商业竞争,并无任何不妥。至于他是否更多的是出于保护自身的出版利益的自私的目的,那也完全应该予以谅解。因为从客观上讲,管斯骏的行为是有益于社会的,至少在当时的情况下,主流社会会认为这是一种正义行为。何况,以管在上海的名望,他获得书业职董这一荣誉头衔也并不困难。如果他确实是书业职董,那么,揭控印售淫书,就是他的职责所在了。县令刚愎自用,态度简单粗暴,实在有失公允。当然,县令在这一案件中,也确有其难处,一是案件处在上海和租界这种“之间”状态,案件的侦办颇受掣肘;加上举报者并没有获取真凭实据,更麻烦的是,被告很能胡搅蛮缠,案件就更加难断。然而,无论如何,这都不能成为黄县令尸位素餐、无所作为甚至惩善扬恶的理由。

处境最为尴尬的是案件原告管斯骏,一位在上海乃至全国的文化人中都可以说是有头有脸的人物,竟然在这样一个并不复杂的小小案件中摔了一个大跟头。但管斯骏并没有被这次的挫折所击倒。四年之后,他又挑起了一场打击印售淫书的事件。

据《申报》1896年11月09日第4版第8465期所载“示禁淫书”云:

……日前经英界包探赵银河将肇记书局石印之各种淫书查出解送公堂。屠别驾讯明判罚,当将各书焚毁并饬差严查。……嗣因访闻另有不肖之徒妄撰《灯草和尚》一书,极为淫亵。又经密饬查禁各在案。兹据该书业职董管斯骏以查得肇记书局所印淫书。惟奉获案焚毁。其石印各种底稿尚在应请饬缴焚毁。

这里有三点值得注意,第一,此次租界方面查禁的力度很大,案件的性质也更为严重,犯罪嫌疑人作案的手段也更为恶劣。此次涉案的书籍计有《玉蒲团》(改名《觉后传》),《拍案惊声》(改名《续今古奇观》),《贪欢报》(改名《三续今古奇观》又名《醒世第一书》),《桃花影》(改名《牡丹奇缘》),《清风闸》(改名《得意缘》),《国色天香》(改名《七种才情传》),《无稽谰语》(改《欢喜奇缘》),《随炀艳史》(改名《风流天子传》),《红楼梦》(改名《金玉缘》),《倭袍传》(改名《果报缘》),《清廉访案》(卽《杀子报》)等十多种。涉案金额巨大,对社会的危害也更严重。第二,此次主导案件查办的,是租界方。租界包探赵银河专业而负责,审判官员屠作伦公正而尽责。案件处理得干净利索,真正达到了惩恶扬善的目的。第三,四年前被黄县令用来打压原告管斯骏的借口,即他对管斯骏“书局职董”身份的质疑,现在证明是彻头彻尾的傲慢与偏见。管斯骏不仅为个人赢回了尊严,出了一口恶气,在客观上,也为整顿书业的秩序,扭转社会的风气作出了贡献。

这一事件也从另一个角度证明,管斯骏确实具有一种百折不挠的、不认输的精神和一往无前、咬定青山不放松的坚强意志。心有所守,矢志不渝,不达目的誓不罢休。这与他对待自己死去的妻子的忠贞不渝的情愫是一致的。

不过,管斯骏跟违禁印售案件有关的官司到现在并没有完。据1902年07月12日《申报》第3版第10499期载,实业家和变法维新的重要人物汤寿潜的门徒、候选县丞宋文倬派遣家丁宋升向英美租界公廨控告陈沁泉盗印《三通考辑要》一书。“谳员张柄枢司马准词签差,将陈提到前晚升堂研讯。宋升禀称家主著有《九通考辑要》一书,曾经禀准道宪大人示禁翻印。在案兹查得陈私印若干,已售去二千余部。请即究惩。陈供,小的向开钉书作,并非印书局。《三通考辑要》由管秋初及张姓送交小的装订,计共一千部。除起案之四百部外,余书均发往各女工穿线。至《九通考》,除起案之三百余部外,尚有六百余部亦已发交各女工。求恩宽限七天,将管等交案。司马供披阅所呈各书籍,果系翻印无讹,遂限陈于一礼拜内将管等交案,违干重罚。”[9]这里涉及两本书:《九通考辑要》和《三通考辑要》,前者估计为宋文倬编,后者为其老师汤寿潜编。《三通考辑要》在1900年前后,几乎天天在《申报》登广告。说明当年影响大,销售火,这样的书被盗版,并不令人意外。但是,曾经多次举报他人,并且还是堂堂上海书业职董的管斯骏,竟然也来趟这洼浑水,似乎有些匪夷所思。不过,仅仅十几天之后,当月29号的《申报》就披露了一则消息,暗示此事与管斯骏好像没有什么关系了:

日前宋文倬投苏松太兵备道辕控陈沁泉、张罗澄翻印《三通考辑要》一书,道宪袁海观观察札饬英美租界公廨提讯,谳员张柄枢司马奉谕后,立卽提集讯明,据情禀复前日奉观察批回大旨。谓此案勒令被告将原印稿缴出,核对卽可水落石出。如果实非翻印,宋文倬自当照诬议罚,张罗澄如理直气壮,何妨卽行呈案请核,乃以案外枝节之词,无理取闹,显系情虚,仰卽提张罗澄押追等因。司马遂于前日饬差恊探提张候讯。[10]

又过了不到一周时间,1902年8月4日,《申报》第9版第10522期《英美租界晚堂琐案》将案件揭晓:

宋文倬控翻印三通九通考辑要等书案内之张罗澄,经司马遵奉关道宪批词饬差恊探提案,前晚研讯之下,张罗澄自称四川举人所有《三通九通考辑要》等书并非翻印,实与宋所著者有别,容将原稿及石印之书呈堂,司马饬交差押,令将原稿呈案核对,以便禀请关道宪示遵。[11]

原来这是一个乌龙事件。所印书籍并非翻印,而是合法出版物,自然无损于管斯骏一根毫毛了。

管斯骏除了以诗人、政论家、情圣和书业职董的身份频频在媒体上露面之外,他也常常以慈善家或关心公益的热心人的面目出现在《申报》上。比如,1883年8月9日,《申报》第3版第3708期《书画减润助赈》,1885年7月10日,《申报》第10版第4395期《书扇助赈》,1886年9月5日,第9版第4810期《墨兰助赈》和《行书助赈》,这都是一些慈善艺术活动或义卖筹款活动。

在1889年至1902年之间,管斯骏至少撰写了两项公益提案,一是1889年11月12日,提出整顿野鸡挑夫议倡议,[12]是针对上海各埠的马车挑夫坐地起价的混乱状况,向管理部门提出整顿的建议。一是1905年8月2日,号召苏帮书坊同业集议抵制禁约的提议。[13]这个所谓的禁约,是指美国政府试图续订限制华工进入美国务工的条约,这个条约也包括对在美华人的种种人权上的限制。美国的排华,由来已久,从19世纪80年代就已经开始。不过那时国人似乎没有表现出任何不满。这一次不知为何,在上海等国内大城市,突然掀起了反美的滔天巨浪。1905年5月10日,上海《时报》刊布了《筹拒美国华工禁约公启》后,上海巨商大贾便行动起来,开始了一场抵制美国货的运动。显然,管斯骏作为一位颇有公益心的文化人,不免受到了这种爱国热情的感染。虽然这种热情被后世人诠释为或贬斥为义和团热情。但是,不管怎么说,从这件事情本身看,管斯骏作为一个文化人,愿意积极地组织并参与公益事务,还是应该予以肯定的。关心公共事务,是知识分子的一种担当。这也就能够解释,管斯骏为何对违禁印售淫书的行为如此不依不饶了。

关于管斯骏其人,资料所限,只能说这么多了。

下面来谈谈他的《申江名胜图说》。

管斯骏约于1884年年初,在上海四马路跑马厅343号石库门内创办管可寿斋书坊(同时在苏州也开了分店),主要刊印雕版和石印传统书籍。①参见《上海年华》。《申江名胜图说》即为他的书局的雕版开张之作。因为扉页上写得很清楚:“光绪十年三月之吉开雕版,存海上揉云馆”。光绪十年三月,就是1884年的4月。但是,实际出版的时间要更晚一些。1884年5月5日,《申报》同时刊登了两则广告。第3版第3971期《书<申江名胜图说>后》算是《申报》的告读者文告。文告称,报社已经于5月4日收到管可寿斋书局赠阅的《申江名胜图说》,该书“绘刻精工,惟妙惟肖。凡沪城内外之风景描写殆尽”,建议“想赏奇者”赶紧购买,“先覩为快”。第4版第3971期《管可寿斋精刻新书<申江名胜图说>》则是管可寿斋书局的销售广告。

美查主编的《申江胜景图》,按照黄逢甲即《申报》主笔黄协埙的序文所署的时间,光绪十年小春月(即2月)推算,应该与管斯骏的《申江名胜图说》启动的时间差不多。但是出版的时间却要晚接近半年。因为《申江胜景图》扉页上注明的时间,是光绪十年九月,也就是1884年10月。而这部书在自家的《申报》打广告的时间,却是迟至当年年底,即1884年12月28日。

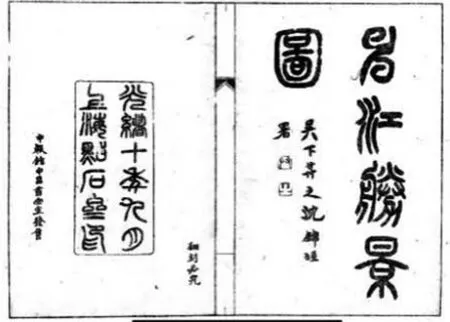

图2《申江名胜图说》扉页

图3《申江胜景图》扉页

因此,在这里我们有必要同时澄清两个事实:第一,最早用文学形式来推介上海十里洋场的城市空间和旅游“胜景”的,并非是葛元熙的《沪游杂记》(1876),而是黄楙材的《沪游脞记》(1875);②从时间上说,《沪游脞记》确实是最早,但是,他对上海名胜与风物的介绍,只限于广方言馆(即同文馆)、租界、妓馆和门夷场戏园,更多的笔墨用于介绍外国文化知识,比如外国历史、外国的身体美学、外国的风习风气等,从全面性和丰富性来讲,不如晚出一年的《沪游杂记》。最早用图文互参的形式来推介上海十里洋场的城市空间和旅游“胜景”的,并非是美查或吴友如的《申江胜景图》,而是管斯骏的《申江名胜图说》。管斯骏不仅是上海视觉地图和文化地图的开创者,而且还是一位对上海十里洋场用情最多的书写者和出版人。他在出版《申江名胜图说》之后,又编辑出版了《新辑上海彝场景致四卷》(上海管可寿斋书局, 1894年)和《绘图上海杂记》(上海文宝书局,1906)。

在管斯骏出版《申江名胜图说》之前,我们必须特别提到黄协埙。他对美查和管斯骏都非常关键。

从总体上讲,管斯骏出版读图版的《申江名胜图说》,显然是受到美查的影响。美查1877年9月即创办《瀛寰画报》,1884年4月,又出版《点石斋画报》,这些在当时的中国都具有首创性,对中国近代的图文互参互渗的出版物均具有极其重要的示范意义。这是毫无疑义的。

但是,直接引发管斯骏编辑出版《申江名胜图说》的,我认为非黄协埙莫属。因为黄协埙在1883年出版了在上海文人圈中颇具影响的《淞南梦影录》一书。为该书作序的是古越高昌寒食生即《申报》主笔、美查当年主持的《瀛寰画报》的执行主编蔡尔康;为该书题词的第一人,则是管斯骏。我们完全可以作这样推测,这次的题词勾起了管斯骏类似的创作欲望,也激起了他寻找新的表现形式的欲望,这是一个方面;美查出版读图版的《申江胜景图》,其灵感和直接触发因素也有可能来自于黄协埙,因为黄就是在1884年初应邀进入美查的《申报》主编室的,而且还被邀为《申江胜景图》的序作者。

美查和管斯骏不约而同地几乎同时启动的两部有关上海的重要的视觉读物,在出版时间上出现比较严重的不同步,我认为有两大原因。第一,《申江胜景图》凡62组图文,所有的图,全部由吴友如一人绘制,速度自然会慢一些;而说图文字采用诗词形式,成文时间自然又会慢一些;《申江名胜图说》则只有42组图文,图绘选取更易于操作的简洁的方式,说图文字又采用散文形式,工作量显然要少很多;第二,管斯骏从黄协埙处可以随时了解到《申江胜景图》的进度。他完全可以根据对方进度制定对应的工作方案。因为相对于美查,他在出版时间上有压力,换句话说,他必须先于《申江胜景图》进入图书市场。因此,《申江名胜图说》在时间上占据先机,也属势所必然。

必须承认,无论是从书籍装帧,还是印刷的水准(石板印刷对雕版印刷的优势是明显的),《申江名胜图说》比之于《申江胜景图》,都处于明显的劣势,这也是美查不怕出版在后的原因,自然也是管斯骏必欲率先出版的原因。

但是,《申江名胜图说》也没有人们想象的那么不堪。首先,它的“图”,虽然没有吴友如的气势大、场面阔,以及描画的细腻逼真,但是,它也别有一番情趣:具有中国传统雕版木刻特有的简括和夸张,在古朴中氤氲着一种戏谑的味道(由于采用红色基色,也含有中国民间剪纸的味道)。当然,相较于图而言,它的“说”更加值得我们称道。

管斯骏诗词、散文、小说、政论,可以说无所不能,无所不精。这种“图说”文字对他来说简直就是小菜一碟,因此写来特别得心应手。他虽然弃用了美查的“诗”说的形式,但是,相对而言,他的文字似乎比美查的《申江胜景图》更具有诗意,或者说,更具有文学性。

首先是标题的修辞,很有中国古代章回小说的味道,基本上是两两相对仗,整饬而富有韵律感。比如,第一图叫做“华众会戏抛大弹”,第二图就叫做“巡捕房乱击警钟”。

前写西式台球进入茶肆酒馆,后写租界巨钟报火警,从休闲娱乐和市政管理的角度来揭示西方文明对上海的日常生活的影响。第二十一图叫做“马路中马夫遛马”,第二十二图就应之以“轮埠上轮船停轮”。前写跑马场马夫在赛马前的遛马习俗,后写外国轮船到港时码头的盛况,反映的是更具有现代性意涵的西方文明输入上海的情况。第三十三图,东贾搜奇留心辨伪,第三十四图,西人救火舍命争先。前写日本古董商精明内行,后写西方人救火奋勇争先。此外,还有“一品香携朋吃大菜”“聚丰园买醉拥名花”;“打野鸡往来烟馆(下等暗娼之处)”“拆姘头喧嚣烟寮”等,都对仗工整,别具匠心。

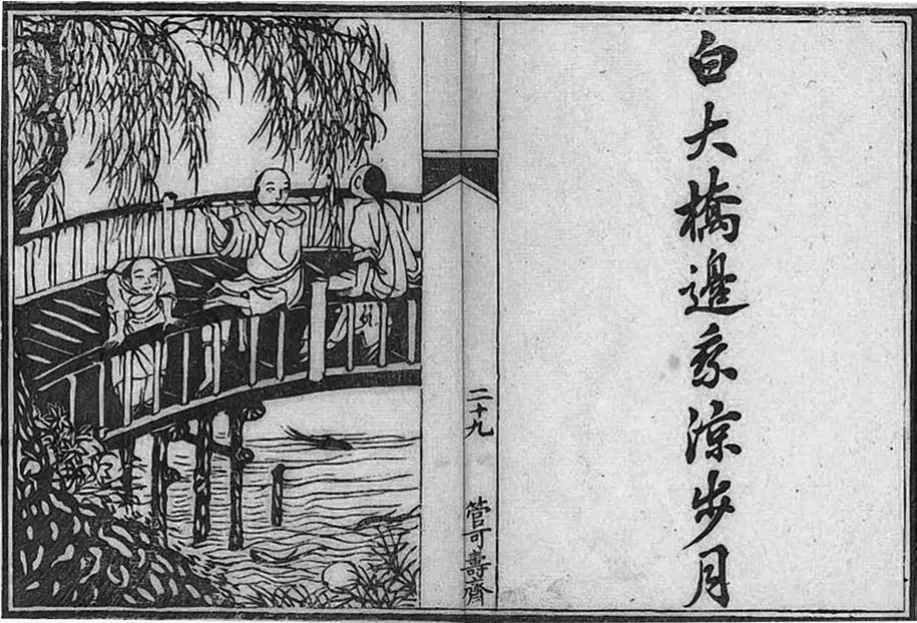

图4 第十五图白大桥边乘凉步月

图5 第三十九图紫陌一鞭蛮姬横坐

《申江名胜图说》不仅各个名胜的标题设计精妙而具创意,而且,内容也是要言不烦,描绘生动,具有较高的文学性。

比如第十五图,“白大桥边乘凉步月”,①现今的外白渡桥,其实已经第三代桥了。第一代外白渡桥建于1856年,名为“威尔斯桥”,是座木桥。它是由供职于怡和祥行的英国人威尔斯和宝顺祥行的韦韧、霍梅等20人合资组成的“苏州河桥梁公司”投资建造的。桥长137.25米,宽7.015米,中间设活动桥面,船只驶过时须起吊。威尔斯等人曾声称,上海道台特准许其专利,人行需交“过桥税”,且只向华人收税,外侨车辆及仆役一概免费。上海居民愤起抗争,粤人詹若愚就在今日的山西路口设置义渡,免费接送两岸过路华人,以示不屈。因市民不再付钱,乃称之为“白渡”。租界工部局迫于压力,于1876年在威尔斯桥近侧造了木质浮桥,过桥免费。因其毗邻外滩公园,定名为“公园桥”。从此,这里过桥不再付费,遂称之为“外白渡桥”。三人或坐或立于桥边栏杆,中间一位吹箫,左右两人,其一望天上月,其一望水中月。树影婆娑之下,箫声幽幽之中,江鱼欢腾跃起,大有苏轼“舞幽壑之潜蛟”之趣。

管斯骏此时似乎也诗兴大发,吟起了友人的诗:

“空江浩荡景萧然,隐隐飞桥隔野烟;到此诗情应更远,月光如水水如天”。

紧接着,他写道:“沪上为肥鱼大肉之乡。弦管喧天,鶑花匝地,求一萧闲清旷之境,不可多得。忆昔年偕西吴侍史散步白大桥头,时则兔魄初升,蝉声罢噪,柳荫风过,飒飒凉生。侍史曳雾縠之衣,携冰纨之扇,出袖中玉笛,吹水仙子一阕。水底游鱼,跳波泼剌,亦若闻而出听者。然下视灯火六街,犹车马喧阗,红尘滚滚。而我两人,徐步月中,大有飘飘欲仙之意,谓非热闹场中别开世界欤?”

这样的文字,难道不可以说,不是诗而胜似诗吗?

又比如,第三十九图,“紫陌一鞭蛮姬横坐”,图绘很简洁,一女一马一树,外加一丛绿草而已。“胡姬”背对观者,横坐马背;忽而扬鞭策马;马儿飞奔而过。骑马者镇定自若。作者释图道:“西人性喜驰马,欵(款)段闲行②款段马,指行走迟缓的马。唐·孟郊:“惟当骑款段,岂望觌珪玠。”元·萨都拉:“今日西湖湖上路,独骑款段踏春泥。”,玉勒锦鞯时掩映于花边柳下,其或日斜桑柘,扶醉而归,帽影鞭丝,风前荡漾。宋人‘金勒马嘶芳草地,玉楼人醉杏花天’二语,殆为眼前写照也。西妇出游,则横坐马背,轻躯细骨,扶上雕鞍,弱柳腰柔,如风摆舞,益觉别饶妩媚。盖西俗最重武事,故虽深闺弱质,亦知罄控①骑马与控马。逞能,不似中土娇娃,只解调脂撚粉,插钗带钏而已也。”

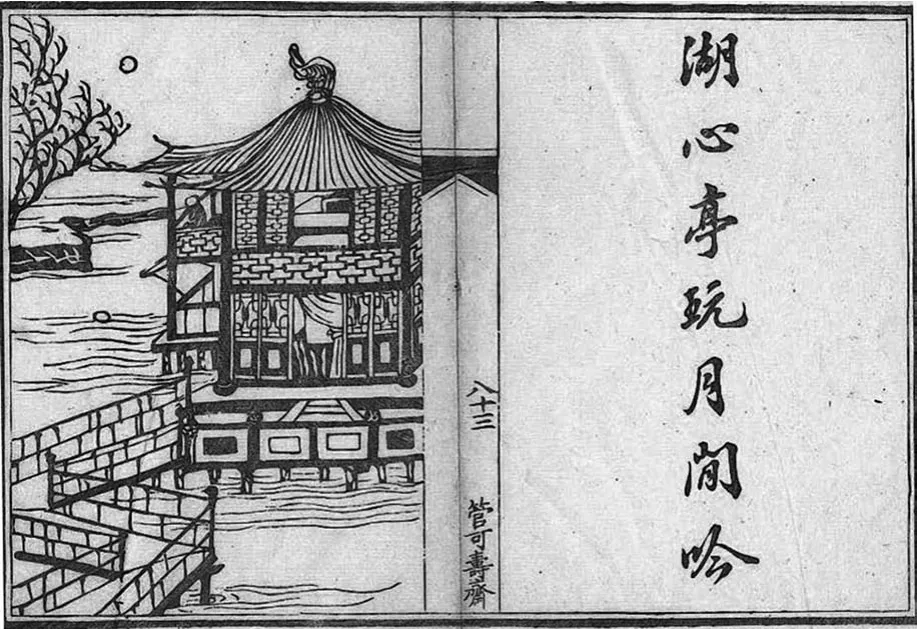

图6 第四十二图湖心亭玩月闲吟

作者赞美西方女人既柔美、妩媚,又勇敢、能干,批评中国女子过于娇弱,只知梳妆画眉,缺乏西方女子的独立和自强的精神。用词考究,描画生动,意境深远,饶有诗意。

第四十二图,“湖心亭玩月闲吟”是本书最后一图。画面至简:一亭一树,一湖一月,再就是一人凭栏望月。月映水上,诗上心头,画面感十足。画外旁白也不乏诗情:

豫园诸名胜以湖心亭为最著。亭四面皆水,通以石桥,桥凡九曲如油波,绿入画栏,红临水翼,然清旷绝俗。游人至此,迎风帘卷,遥睇四围,园中五老峰、鸥香榭、半舫诸胜境历历在目。较之租界中软红十丈,毂击肩摩,实有天壤云泥之别。至于霞绡四卷,宝月孤悬,启唇窓,焚鸭鼎②关汉卿:香焚金鸭鼎,闲傍小红楼。月在柳梢头,人约黄昏后。,蕉衫③唐白居易《东城晚归》诗:“晚入东城谁识我,短靴低帽白蕉衫。”明袁宏道《柳浪杂咏》之二:“蕉衫乌角巾,半衲半村民。”徙倚,横玉低吹李三郎月宫游,恐亦无此清兴,惜水中无君子花,致池上六郎④六郎,即荷花。《旧唐书·杨再思传》:“易之之弟昌宗以姿貌见宠倖,再思又諛之曰:‘人言六郎面似莲花;再思以为莲花似六郎,非六郎似莲花也。’其倾巧取媚也如此”。张昌宗行六,故云。后用为咏莲之典实。宋陆游《荷花》诗:“犹嫌翠盖红妆句,何况人言似六郎。”明徐渭《红佛桑》诗之一:“都争茜颊堪千鎰,谁问莲花似六郎。”鲁迅《秋夜有感》诗:“何来酪果供千佛,难得莲花似六郎。”未得镜中比貌耳。

九曲桥、五老峰、鸥香榭、半舫这些图画所未及处,以及霞绡四卷,宝月孤悬这种清旷绝俗的体验,经作者以文字历历绘出,就赋予了上海这一历史名胜以无穷的魅力。

《申江名胜图说》条目的选择,我认为主要受到两方面的影响和制约。第一个方面,显然是受到葛元熙《沪游杂记》和黄协埙《沪南梦影录》以及海上文化名人袁祖志的影响。当年上海的文化圈,大致上可以分为三大中心,这三大中心又以《申报》为中心而相互重叠:《申报》一个;王韬一个(王韬1884年重返上海之后,担任了《申报》主笔,马上也成为一个中心),第三个就是袁祖志。袁祖志因为是袁枚的文孙,且颇有人缘和活动能力,能够同时在官场、商场和文坛跌宕斡旋,加上担任过包括《申报》在内上海重要报刊的主笔,因此,他的被多位画家用不同的风格诠释过的杨柳楼台,就成为海上文人诗酒唱和之地。担任过《苏报》主编,以小说《海上尘天影》而闻名的无锡人邹弢有诗赞他:“四海名贤竞唱酬,壁间珠玉播千秋。随园文宴今谁继,要让先生出一头。”[14]正是因为这三个文人圈的相互重叠,所以,我们看到,葛元熙、袁祖志、黄协埙和管斯骏之间,有着亲密而频繁的往还。袁祖志在很大程度上影响和帮助了葛元熙,而他自己也受到葛元熙的影响,尤其是他的竹枝词,似乎也受到《沪游杂记》所收录的《沪北十景》的影响。而袁祖志又在某种程度上影响了管斯骏。黄协埙在《沪南梦影录》中就曾经提到,袁祖志:“风雅好事。寓沪有年。尝即目见耳闻之事,赋成《竹枝词》百余首。纤悉无遗,文言道俗,手民甫竟,几于无翼而飞。近于藜床旧主处见其《洋场感事》诗数首,写景描情,足补前诗所未及。”[15]黄协埙在写作《沪南梦影录》的时候,就在管斯骏处见到袁祖志的《洋场感事诗》,这些诗应该主要是袁祖志发表在1872年5月18日《申报》第3版第15期的《滬北竹枝詞》和《再续沪上竹枝词》。[16]

管斯骏是一位有着极高的文化修养的诗人,他面对这些上海书写者的作品,首先要考量的是如何使他的著作新颖而别开生面,还要与前面所出版的书不重叠——即使选择同样的条目,也要表现出书写和诠释角度的差异。我上面说的影响和制约,就是这个意思。

另一个考量,就是出书的根本理念问题。作为书商,有商业诉求,这可以理解。普通的书商,可能把商业视为唯一的诉求。但是,管斯骏却不同。他显然还有更高的追求——他要追求社会的效益和美学的效益(文学与艺术的双重价值)。

管斯骏在《申江名胜图说》序言中写道:

……劫换华严⑤邬金莲花生大士说:“往昔初劫普严劫时,先生王佛的圣教中已广泛宣扬密法,现在释迦牟尼佛的圣教中出现密法,将来千万劫过后华严劫时,与现在的我相同的文殊师利佛出世,将广泛弘扬密法。”华智仁波切著《大圆满前行引导文.暇满难得. 己一、如来出世》,索达吉堪布译,中国文史出版社,2016年。,沧桑立改,景成弹指,花月皆空,我既无八百杵清钟醒众生之大梦,我何可说,效痴人,使梦中人迷而不悟乎?虽然,梦成于思者也,苟不由因而入梦,安得不误梦以为因?我其借种种之幻因,演种种之尘梦可乎?忏情僧合十和南曰:善!遂邀漆园蝶、淳于蚁、郑人鹿⑥此处包含三个典故:庄生梦蝶;南柯一梦;郑人失鹿。,引众生入梦去来。

图7 第十九图一品香携朋吃大菜

序言说得很明白:管斯骏想让自己的著作能够承担起某种社会功能,包含一些道义价值,甚至宗教价值。换句话说,当别人在召唤读者沉迷于十里洋场的幻梦之中的时候,他希望能让读者出离这个表面繁华而内中丑陋的虚空大梦,或者说,他希望读者对这个迷离惝恍的痴梦保持必要的警觉,甚至激发出某种免疫力。这种指向,就决定他的条目选择和诠释,必然要注入一些警世和醒世的剂量。比如,第二十三图“流氓拆梢欺乡懦”,就是写洋场中的阴暗面,暴露流氓骗子的丑恶嘴脸。第二十四图,“巡捕沿路捉赌徒”,则是提示人们,上海这个华洋杂处的自由世界,也并非是一个法外之地,即使是赌博,在这里也会受到严厉的治安处罚。其他比如第二十九图,“打野鸡往来烟馆”,第三十图,“拆姘头喧嚷茶寮”,第十二图,“东洋车子争路喧嚣”,第十三图,“犯人拖石修街路”也都具有暴露上海洋场丑恶或警世劝诫的意味。

尤其是写到一些有伤风化的场所时,作者通常会站出来,表现出一种彻底划清界限的君子姿态。比如,第二十九图,“打野鸡往来烟馆”,作者在讲到上海的烟馆是轻薄少年与廉价野鸡理想的苟合之所时,特别声明:“我辈见之,几如西子被蒙,率皆掩鼻而过矣。”这一番声明,无非是要强调,龌龊苟且之事,君子所不为也,也不应为也。

第十九图,“一品香携朋吃大菜”,虽然无关风化体,但是却与健康的生活态度有关,也与中国人的自我认同以及对西方文化的态度有关。作者一边介绍租界西餐名菜馆一品香,对其奢华环境和内部装饰赞不绝口,一边对其价高量少味道怪的现象颇有微词,于是在文末议论道:“我友味芳生有嗜痂之癖,暇时则宴客于此。予则一脔初尝,已如君谟之食蟛蜞,不禁作恶欲呕矣。”①《世说新语》中记载了蔡谟(管斯骏误写为“君谟”)因不熟悉《尔雅》而致食物中毒的故事。东晋重臣蔡谟避乱渡江时看到江边有很多蟛蜞,想到《劝学》中有“蟹六跪而二螯”之句,就理所当然地认为这些就是螃蟹了。于是抓来蒸熟享用。不料吃完后上吐下泻,差点送了性命。后来,蔡谟将此事讲给镇西大将军谢尚听。谢尚说:“你不熟读《尔雅》,所以差点就被《劝学》害死了!”(因为《尔雅》鱼部有关于“螖蠌即彭螖”的解释)。“嗜痂之癖”,就是严重的逆历史潮流、逆大众共同的审美趣味的变态和病态嗜好,甚至是比嗑药更严重更低级的嗜好。这当然表现了作者对西方文化的坚决抵制的姿态,同时也表现了作者对奢侈的社交行为坚决抵制的姿态。因此,这里其实暗含了一种建议大家大可不必花钱买罪受的讽劝的意味。

图8 第三十一图 戤巴而洋人买醉

黄式权的《沪南梦影录》出版后广受赞誉,但是,其书中不时流露出来的对上海风月场风流颓废生活的艳羡和陶醉也受到了一些评论者的批评。在该书卷一中,作者写到东洋茶社时,有这样一段描述:

“东洋茶社者,彼中之行乐地也……蓬台仙子,谪下尘寰,六寸肤圆,不加束缚。而铢衣霞举,仙袂风翻,亦觉别饶兴致。费洋蚨一、二角,使之沦苦茗、调哀筝,口盏鞋杯,②以口作酒盏,即为“口盏”;酒杯放入妇人弓鞋中行酒,称之为“鞋杯”。无所不可。苟不吝佛面钱二尊,则广中大厅,不难销魂真个。真不必‘屈戌牢钩防露眼,秘辛私授试风怀’也。”

这样的场景,这样的“风流”和这样的感叹,在《沪南梦影录》中几乎触处皆是。其描写尺度,比之于袁祖志的“玉山高聳乳如酥”,[17]也相差无几了。相比而言,《申江名胜图说》则极少极少。即使有赏玩艳羡之情,管斯骏也表现得比较婉转、比较节制。比如第三十一图, “戤巴而洋人买醉”,写到租界著名的花园别墅戤巴而这座洋人专享的高级妓院时,作者写道:“戤巴而馆……楼台绮丽,花木繁深,大有城市山林景象。而胡姬压酒、劝客、调筝,恐卓文君窄袖当炉,未必有此情韵。每过礼拜日,西人挈二三雅伴,选胜停车,呼竹叶以浇愁,酌葡萄而醉月,金樽玉椀,豪兴飞扬,直至莲漏三商,林梢月坠。而鞭丝帽影,犹掩映于竹声柳影之中,岂琼筵坐花、独让古人留千秋韵事哉?”这里没有过多的情色渲染,有的只是类似于“空山不见人、但闻人语响”的含蓄。这段文字比画本身更加具有画面感,也更具有诗意性。

综上所述,笔者认为,管斯骏是晚清上海滩乃至全国文化界中一位有才华、有担当、有魅力的传奇人物。他能诗善文,亦学亦商,在新闻、出版和文学等多个领域均有所建树,尤其在早期的时政评论界深具影响。他是我们理解晚晴上海的政治、文化和艺术的一位关键人物。

管斯骏的《申江名胜图说》是中国最早的推介上海名胜与风物的视觉与文字互参的专书。其图绘简洁,风格粗犷,在夸张的线条中传达出某种含蓄的谐趣;其说图文字,生动而传神,优雅而简洁, 与同类书诸如美查的《申江胜景图》以及晚于十年后出版的李瑞清的《申江胜景图说》相比,堪称翘楚,值得我们细细品味与深入研究。