明代前中期私家印谱钩沉

吴云峰(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

自元末至明中期,赵孟頫、吾衍所提出的印宗汉魏的印学思想一直在传播,并深刻影响着这一时期印谱的编辑理念。尽管元末的战争与明初朝廷的高压政策,客观上遏制了赵吾以来仿汉文人用印及与之相适应的艺术化集古印谱的发展势头,从现象上看,明前中期文人用印的艺术创作与集古印谱编辑似乎平庸无奇,既缺少元人的开创性,又没有达到晚明时期的高潮,故今之学者大多忽视这一时期印谱发展应有的历史地位,往往一笔带过。但事实上,此际文人在艰难的境况中非但没有放弃努力,而且尽自己的所见所能在继续前行;随着元末陶宗仪、朱珪、郑晔们的进入明代,随着宋人、元人集古印谱的进入明代,这一发展脉络不仅没有断,而且在一定程度上得到了成长。

明代前中期的印谱,据文献记载有陶宗仪《古人印式》、郑晔《汉印式》、唐之淳《手摹杨氏集古印谱》、沈津《欣赏编·印章图谱》、郎瑛《古图书》及柴季通摹刻《印史石刻小册》等诸种。其中陶宗仪《古人印式》今已不传,其他诸种或流传有序跋,或存有明刻本,今分述如下。

一、郑晔《汉印式》

《汉印式》,郑晔编辑。收约七十馀方汉印,卷次不明,嘉靖年间尚可见,今轶。

郑晔(生卒年不详),字宗晦。莆田人,活动于元末明初。关于郑晔《汉印式》,卢熊在为朱珪所撰《印文集考序》中述评曰:

近世曹南吴忠(志)淳刻《学古编》,仅存古印数十。而莆田郑晔又集印文七十馀钮,模刻传之,名曰《汉印式》。所撰序略无所依据,缪为广博之词,而失其要领。又自以所制附后,舛谬尤甚。……苟非识见之博,考订之审,使玉石错杂,泾渭混淆,如郑晔之缪者,亦何益哉![1]

据卢氏记载,郑晔《汉印式》是模仿吾衍《古印式》而作。郑晔受到吾衍的启发,将从吴志淳刊刻本《学古编》中收集来的“数十”方汉印图例,连同自己所集“印文七十馀钮”,一一“模刻”后辑集成谱,印谱取名《汉印式》。

郑晔《汉印式》今虽不传,但卢熊的记述却给我们提供了很多信息。

首先,卢熊所述《汉印式》的成谱动机和印谱结构,正反映了元明之际文人接受吾衍的过程和状态,与吴叡、陆友仁、杨遵、朱珪等编辑集古印谱、推崇汉印的理念相一致,郑晔不仅自己奉行印宗汉魏,而且尽自己所能模刻汉印印谱加以推广。至于将“自制”印章附录于后,倒是与朱珪的做法异曲同工,都是能刻印者着眼于艺术而非金石学的集古印谱。其次,郑晔于古文字研究、于古印章考证均未精深,但仍仿效宋元以来集古印谱的基本形式来编辑《汉印式》,这说明在印谱形式上,直至明初仍在沿用传统的格式,即在古印之下必须有印文考释的内容。这正是元初至明中期印谱发展处于艺术转向酝酿状态的典型表现。所以,虽然卢熊从学术水平的角度对此印谱持否定态度,但这并不影响我们从印谱史的角度肯定其特有的价值。第三,从卢熊为朱珪印谱作序评述时间(至正二十五年,1365)可知,郑晔模刻《汉印式》应是在元末即已完成,甚至还在朱珪《集古印考》之前。实际上,郑、朱二谱当是同时期深受吾衍印学思想影响的印人,都把元代印学思想及其艺术实践带入了明代。我们之所以将郑谱放在明前中期来讨论,主要是这部印谱在明嘉靖年间仍有流传,郎瑛《七修类稿》对持之有肯定的评论。

值得注意的是郎氏评论时描述了宋元印谱在明代前中期的传播状况,这当是明代中后期苏州一带文人篆刻家率先崛起于东南的渊源,也是当时吴门书画家用印明显优于明初士大夫用印的重要原因。

二、沈润卿《印章图谱》

《印章图谱》沈津编辑刊行,成书于正德六年(1511)。是谱汇编了南宋王厚之《汉晋印章图谱》、元吴叡《吴氏印谱》(含吾衍《古印式》印章)和沈津本人收集的古印章。

沈津(生卒年不详),字润卿,明长洲(今苏州)人。家世业医,武宗正德(1506-1521)中,入选太医院,充唐王府医正。著有《邓尉山志》一卷、《吏隐录》四卷、《忠武录》五卷等。

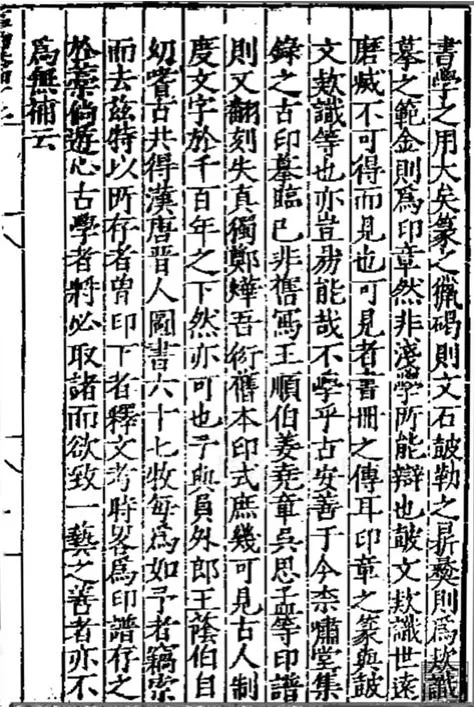

沈津富收藏,且兴趣广泛,收藏品种繁多。他将其所藏古图书谱录十种汇辑成《欣赏篇》问世,内容大抵文人雅玩清供之类,共十卷。《印章图谱》为其中一卷。沈津《欣赏编》的刊刻,体现了当时苏州文人雅玩文化所涉范围,一时间,吴门鉴藏圈中的长辈沈周、吴宽,沈津同辈好友祝允明、唐寅、黄云等,纷纷为古图谱作序作赞。(图1)为沈津作序的文人,并非全从收藏、研究者的立场来看待这些古图谱,而更多是从雅玩、欣赏的角度。其中《欣赏编》乙集《印章图谱》的梓行,是这一时期影响最大的集古印谱。

我们知道,顾从德隆庆六年(1572)《顾氏集古印谱》的问世,对印谱史、篆刻艺术史产生的重大作用,但是比顾氏早了六十多年印行的《欣赏编·印章图谱》,却在此一时期担负着承上启下的历史重任。为《印章图谱》作题跋的黄云(字应龙),在谱后跋曰:

印之为制,肇于符契。至秦汉而下,可以考见者,得之山水墟墓,及好古者所袭藏。宋王顺伯辨文考制,集而成书,名《汉晋印谱》,可谓精博矣。元赵子昂祖之,而为《印史》。吾子行弟子吴孟思精篆隶,摹顺伯之不及见者为册。长洲沈润卿嗜古甚笃,又摹孟思之不及见者通计若干。印谱无刻本,润卿刻之,以孟思与己之所摹者并刻焉,用继顺伯、子昂之遗轨。由是古人制度文字得以考见于千载之下,其为幸于后来,不亦大哉。昆山黄云题。[3]

图 1 《汉晋印章图谱》黄云题跋 明正德六年(1511)沈氏原刊本书影

黄云从传统文人立场阐述了印章制度、文字的重要,且不论其“印谱无刻本,润卿刻之”的观点是否准确,我们仅从沈津将此印章图谱与茶具谱、砚谱、象棋谱并汇一编,便可知沈氏是从欣赏、审美的艺术视角出发,将印章与象征文人艺能的琴棋书画作等量齐观的意图。故从沈津《欣赏编·印章图谱》的编辑动机看,已自觉地将印章视为艺术的一种。

今存沈津《欣赏编·印章图谱》沈氏原刊本是正德六年(1511),此距明初已过一百四十馀年。这期间,宋元印谱一直处于相对“封闭”的环境下传播,世家大族、文献故家藏有古印谱,能寓目者毕竟有限;古印收集、流通于文人间却未曾停歇,但将印谱刊刻却百无一二。沈津梓行《欣赏编·印章图谱》,是承续了元末吴叡、朱珪之文脉,其编谱目的正在于救印谱于继绝。

沈津《欣赏编》在后世传播中曾一再被翻刻,如茅一相万历重刻本、茅一相万历覆刻本、钱塘沈乔摹勒本面世,可知其影响力深远广施。就是今天,我们还可窥及宋元印谱之梗概,亦全赖沈氏《印章图谱》之惠助。

三、郎瑛《古图书》

《古图书》集古印谱,载郎瑛著《七修类稿》卷四十二,收汉魏官私印凡54枚。约成书于明嘉靖中期。

郎瑛(1487-1566)字仁宝,号藻泉、草桥。仁和(今浙江杭州)人。郎瑛所著《七修类稿》为笔记体,该书考论范围极为广阔,有很高的史料价值。郎瑛好古,喜欢收藏古印章,自言编有集古印谱。所著《七修类稿》卷四十二《古图书》条下有曰:

书学之用大矣,篆之猎碣则文石鼓,勒之鼎彝则为款识,摹之笵金则为印章,然非浅学所能辩也。鼓文、款识世远磨灭,不可得而见也。可见者,书册之传耳。印章之篆,与鼓文、款识等也,亦岂易能哉?不学乎古,安善于今?……予与员外郎王荫伯,自幼嗜古,共得汉、唐、晋人图书六十七枚,每为如予者窃索而去。兹特以所存者、曾印下者,释文考时,略为印谱,存之于稿。倘游心古学者,将必取诸;而欲致一艺之善者,亦不为无补云。[2]

此文亦可视作郎瑛集古印谱序。

郎瑛的集古印谱——《古图书》(图2)收汉魏印章凡54枚,其中官印11枚(“部曲将印”同文印3枚),私印43枚;印蜕总61面,其中两面印7枚。皆逐一考证,论述详尽。考证中涉及印谱则有王厚之《汉晋印谱》、吾衍《汉官仪》《学古编》、郑晔《汉印式》。又运用文字学及篆隶字法、篆法等,论证严密,结论中肯。印文有识、有不识者,皆一一注明,以俟博识。

图 2 郎瑛《七修类稿·古图书》明嘉靖间刻本书影

将各种印谱相互参证的考证法,郎瑛《古图书》可谓开风气之先者。至于以印章锈色、包浆及其整体气息来鉴定的传统方法,郎瑛考证时运用娴熟。而于印章之审美,除了多以是否“浑厚”来判断外,郎瑛有个简单直接的方法,即此印可看、不可看。如“韩辅白记”印“妨误看也”,“○○○○”印“此印可看不可印”(按此印为笔画细劲的浅白文,故云“不可印”),“贾常之印”印“此印可看”。这种审美观照下的“艺术鉴定法”,无疑是郎瑛在大量实践基础上的心得,也是印谱考证文字中,第一次明确地用艺术眼光来判断印章的等次。

四、柴季通《印史石刻小册》

《印史石刻小册》柴季通辑刻。系柴氏将所藏元赵孟頫《印史》传钞本经过整理刊刻于石,传拓后整理成小册。有王穀祥跋,若以王穀祥题跋时间推算,此册应成于嘉靖己未(三十八年,1559)。《印史石刻小册》今不传,事载李日华《味水轩日记》中。

柴季通(生卒年不详),名綮,字季通,室名白石书屋。活动于明嘉靖、万历间。四明(浙江鄞县)人。家有刻书坊,布衣终生。生性疏旷,放纵不羁,然博雅好古,攻字学,擅刻印,于篆书尤有精诣。为柴经(1477年-?)族弟,与范钦(1506-1585)友善。其增补广益《书叙指南》刊刻于万历二十七年(1599),则柴季通此时尚健在。

为《印史石刻小册》作跋的王榖祥(1501-568),字禄之,亦擅长刻印。邹迪光万历壬子(1612)为《金一甫印选》作序有曰:“数十年来,此道惟王禄之、文寿承、何长卿、黄圣期四君稍稍擅长……”[4]可知对王榖祥推崇备至。

王榖祥题柴季通《印史石刻小册》跋语云:

四明柴氏季通,博雅好古,攻于字学,于篆书尤有精诣。患近世印文之陋,往往手自篆刻,务合古。一日,携赵文敏《印史》示余曰:“兹文敏精蕴也。抄誊则辗转失真,锓梓则圆融或病,我将寿诸贞石,以俟同志。”乃择其尤者四十有五种,亲为摹勒,真意跃如。刻成,复示余。余击节叹曰:“嘻,非知而好、好而乐者,其孰能与于此。不亦可以继文敏之后,存汉、晋之古,正今而传后哉。”余少尝从事于斯,今眊昏不能进于是矣,聊识赏鉴云尔。嘉靖己未(三十八年,1559)夏四月,长洲王榖祥。[5]

由此可知,柴氏是从赵孟頫《印史》中精选45方印图,亲手以石模刻,其时间当早于文彭手刻石印(至少可以称为同时期的探索者)。后人但推文彭为文人篆刻鼻祖而不知有柴季通,当是文彭地位显而影响大的缘故。时年59岁的王榖祥称“余少尝从事于斯”,回忆自己年少时亦尝致力于篆刻,以王氏语义可知柴季通此时应该是个年轻后生。王榖祥对柴季通很熟悉,知道柴氏常常不满“近世”印文陋俗,于是“往往手自篆刻,务合古”,可知柴季通不仅能自篆、自刻,而且其模刻编辑《印史石刻小册》的目的完全是指向艺术的。

王榖祥以艺术传承的眼光看待这本摹古原钤小册,“正今而传后”,认为可以继赵孟頫之后传承汉晋古意,并将《印史》发扬光大。事实也恰如王氏所言,柴季通《印史石刻小册》万历时期传到了秀水姚家。

要之,由于元代文人用印实现了艺术升华,以致集辑古印谱之理念亦开始向艺术化转向,直至明代前中期,印谱史的发展处于艺术转向酝酿阶段。

在明代前中期,不仅有南宋王俅《啸堂集古录》临本、元代赵孟頫《印史》传抄本在流传,有南宋姜夔和王厚之的集古印谱、元代吾衍《学古编》和吴叡的集古印谱均有翻刻本在流传,有元末郑晔的模刻本《汉印式》在流传,而且还有此际新集成的沈津《印章图谱》、郎瑛《古图书》及柴季通《印史石刻小册》等等,而且,这些印谱的流传与编辑都沿循着艺术审美的方向,只不过习惯地继续借用了传统集古印谱的外在形式而已。且不说沈津《印章图谱》是专为艺术审美的雅玩,柴季通《印史石刻小册》是直指艺术创作的范本,即使是考证精深的郎瑛《古图书》,也充满了审美意识。这说明,此际集古印谱的艺术审美意识已经深入人心,以汉魏印章为文人用印之审美典范已基本成为共识。

如果说明代印谱以隆庆六年(1572)海上顾从德《顾氏集古印谱》及三年后刊行的《印薮》为标帜,因而推动了在晚明的篆刻艺术高潮,从明初至明中期都可视为晚明印谱大发展的酝酿阶段。这是因为印谱作为印章图像的载体,特别是印谱完全转向艺术化的历程,是与文人篆刻艺术的发展历程是紧密联系的。也就是说,没有赵孟頫、吾丘衍及元代诸多文人在集古印谱中注入汉印审美观,没有文徵明、文彭及吴门诸多文人篆刻家在明代中期复兴篆刻艺术,那么晚明则不可能出现印谱的兴盛,也不可能出现篆刻艺术的兴盛。