阜阳汉简《诗经》文本年代问题探究

王 刚, 陈焕妮

(江西师范大学 历史文化与旅游学院, 江西 南昌 330022)

1977年安徽阜阳双古堆出土了一批汉朝初年简牍,学术界对这批简牍内容讨论最多的莫过于《诗经》部分。王国维指出:“古来新学问起,大都由于新发见。”[1]毫无疑问,阜阳汉简《诗经》是一个新发现,它为汉代《诗经》的进一步研究提供了一份全新的材料,也为我们研究《诗经》学带来了更多可能。首先要对其年代作一个初步判断,继而在此基础上对其展开多重研究。对阜阳汉简《诗经》年代问题的研究主要涉及两个方面:一是抄写年代;二是底本年代。循此思路,本文试作初步的探究。

一、阜阳汉简《诗经》抄写年代探究

在论证本课题之前,有一个前置问题需要解决。那就是,阜阳《诗经》文本的性质——它究竟是原始本,还是抄写本。赵争提出,阜阳汉简《诗经》为抄写本[2],笔者对此表示赞同。理由在于,阜阳汉简《诗经》“字数少者,字大而疏;字数多者,字小而密”[3]。它的书写格式是在简长的限制下,依靠调节字体的大小和间隔来满足“一简写一章”或“两简写一章”的要求。正是由于有底本参照,才能使阜阳汉简《诗经》能够根据每章的字数来调节位置,使其在章句的抄写上呈现出整齐性。

学术界对阜阳汉简《诗经》的抄写年代存在争议。孙斌来认为,《诗经》残简中出现“盈”字,所以阜阳汉简《诗经》应写定年代于汉高祖时期[4];曹建国认为,汉惠帝四年才废除“挟书令”,阜阳汉简《诗经》又是用汉隶书写,则其成书是在汉惠帝四年到汉文帝十五年之间[5];徐志刚从出土器物纪年铭文、出土器物、汉代制度等方面考察,认为墓主人为夏侯赐而不是夏侯灶,又认为阜阳汉简《诗经》文本书法娴熟,是墓主人喜欢的文本,当抄写于景帝前期[6]。目前学术界普遍认为阜阳汉简《诗经》出土于汉墓,应将其抄写年代放在汉的范围内进行讨论。笔者作了进一步探究,提出阜阳汉简《诗经》当抄写于汉文帝时期。

(一)由字体引发的问题

阜阳汉简整理组根据出土器物上有“女(汝)阴侯”铭文及漆器铭文纪年最长为“十一年”等材料,确认墓主是西汉第二代汝阴侯夏侯灶,夏侯灶死于汉文帝十五年,所以应以汉文帝十五年为阜阳汉简《诗经》的抄写下限。[7]也就是说,阜阳汉简《诗经》至迟在汉初已抄写完毕。从残简文字可以发现,其显然是处于隶变时期的字体,就构型和笔法来看,既没有完全脱离小篆的特点,又具备了隶书的特点。对这类字体的称呼在过去没有形成统一的看法。赵平安认为将其称为“草篆”“古隶”或是“篆隶之间”都是各执一端、有失偏颇的做法,并将它们定义为“综合性的通用文字”[8]。但是,“综合性的通用文字”作为一个整体概念来看,内部包含着多种演变或未演变的字体。古隶作为介于小篆与分隶之间的文字,在其中占绝大多数,因此为了行文便利,我们暂且采用“古隶”来称呼这类字体。

汉承秦制,在汉初制度未备的情况下,其制度和社会习惯与秦有极大的相似性。根据这一特性,我们可将阜阳汉简《诗经》中的古隶追溯到秦。事实也证明这种做法是正确的。《晋书·卫恒传》载:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶字。”[9]说明隶书与小篆一样都曾出现在秦文字使用史上,而“隶书是在战国时代秦国文字的简率写法的基础上形成的”[10]。古隶作为小篆向隶书过渡阶段的字体,至迟在秦统一之后已经出现,可初步判断秦、汉古隶基本属于同一个系统。考察里耶秦简、睡虎地秦简、马王堆帛书的字形,亦可发现,很难简单地从字形上判断出土简帛的年代。所以单从字形看,阜阳汉简《诗经》既有可能抄写于秦,也有可能抄写于汉。那么,阜阳汉简《诗经》是否抄写于秦呢?

(二)从秦制看文本抄写于秦代的可能性

秦的历史可分为统一前与统一后。睡虎地秦简所记内容为战国晚期到秦始皇时期,部分简牍文字属于古隶。文字的演变是循序渐进的,因此我们有理由相信在秦统一之前,古隶在秦已经出现。基于此,我们要解决的第一个问题是阜阳汉简《诗经》是否抄于秦统一之前。

秦始皇统一天下之前,秦并不重视儒生。春秋战国之时,士在本国不得志的情况下,往往会去他国从政。秦国早已形成“重客”的传统,尤其是在“惠文王十年之后出现客卿热潮”[11],但在有史可见的秦国任职士人中,少有儒生。(1)参见黄留珠在《秦汉仕进制度研究》(西北大学出版社1985年版),第40—44页所列秦客卿表。即便其原为儒生,一旦进入秦国,便会转变为其他身份,李斯作为荀子学生便是如此。秦的少儒与其历史传统有很大关系。先秦诸子中儒家对《诗》《书》拥有绝对话语权[12],但由余指出《诗》《书》礼乐乃中国之乱的根源[13]192。秦统治者认为《诗》《书》妨碍秦国的发展,以至于《诗》《书》在秦没有太大的发展空间。秦自商鞅以来便推行法家政策,以军功作为获爵的标准已经成为传统,儒生明显在秦失去了市场。秦国民间大致也少有学习儒家学说的士人。这也是为什么荀子访秦之时感慨秦“无儒”了。

秦统一天下之前境内极少儒生,所以不应抄于这一时期。秦统一后情况是否改变了呢?

六国文字与秦文字不同。王国维将战国文字分成东西两个系统,提出东方六国用古文,秦用籀文的观点[14]。又《史记·秦始皇本纪》载秦诏令:“一法度,衡石,丈尺车同轨,书同文字。”[13]239正是因秦与六国文字不同,才有统一的必要。考古发现也证明,楚国文字与秦文字存在差异。

《史记·秦始皇本纪》载:“乃自除犯禁者四百六十余人,皆坑之咸阳。”[13]258因为秦统一天下之前秦国境内极少儒生,可以推测这批儒生都是秦始皇统一天下之后聚集到咸阳的。此时正是重新调整国家制度的关键时期,不能排除儒生到秦是为了实现其重建国家制度的理想,毕竟进入仕途实现政治理想是自孔子以来大部分儒生的追求。即如束振文总结先秦游士“游”之目的有三:一为求学;二为干禄;三为实现政治理想。[15]既然秦统一之前儒生在秦没有发展空间,不可能到秦求学,那么“聚之咸阳”的这批儒生极有可能是为了从政。而对于刚刚统一天下的秦来说,也需要士人为其政治服务,因而表现出重视知识分子的姿态,以笼络人心、稳定政权。秦统一天下之后入秦的士人可分为两类,一类是游离于政权之外的普通儒生,一类是秦博士,所使用的《诗经》文本分别为民间本和博士本。

秦朝使用的字体并不限于小篆体。郭沫若说:“施于徒隶的书谓之隶书,施于官掾的书便谓之篆书。篆者掾也,掾者官也……故所谓篆书,其实就是掾书,就是官书。”[16]可知,小篆只是“官书”,更多是在官方重要场合使用。所以,我们认为统一文字是针对官方文字,是用于官方层面或较为重要的场合,如识字本和秦始皇游览天下时所刻石碑一类在需要传播文化、歌功颂德以及打算将其传之万世的情况下才必须使用小篆。(2)郭沫若提到:“李斯是有名的篆书家。秦始皇帝在统一天下后,往各地游览,立石刻铭,歌功颂德,如《泰山刻石》、《琅邪台刻石》、《之罘刻石》、《碣石门刻石》、《峄山刻石》等,相传都是李斯所书,是标准的小篆样板。”参见郭沫若:《古代文字之辩证的发展》;裘锡圭认为“秦权量诏文”是用小篆书写,并且认为“秦权量诏”是正式法令,必然要求用小篆而不允许用隶书。参见裘锡圭:《从马王堆一号汉墓“遣册”谈关于古隶的一些问题》。对于民间字体,并没有对不用小篆作出明确严惩的规定。即便是在汉“字或不正,辄举劾之”[17]1721的严格要求之下,仍出现如定州《论语》简本一样有诸多违反要求的文本。换言之,秦在推行小篆时,对其他字体没有废除,所以六国儒生入秦后,所持有的《诗经》并不需要转换成秦文字,仍可以是六国古文字写本,所以汉代发现的秦焚书时所藏文本仍为六国古文字本。(3)王国维说:“孔子壁中书与《春秋左氏传》,凡东土之书,用古文不用大篆。”参见王国维:《战国时秦用籀文六国用古文说》,第306页。秦焚书后,《诗经》更没有转换文字的必要,一是秦以重罚禁止《诗经》流传;二是《诗经》作为儒生传习的重要文本,秦“焚书”已引起儒生的怨恨,便出现了“鲁诸儒持孔氏之礼器往归陈王”[13]3116。总之六国儒生所持民间《诗经》本不需要改写成秦文字。

至于博士本,则要从秦博士的性质说起。古代博士制度以汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”为分水岭。此后的博士是负责掌管和传授儒家典籍的专业人员。而在此之前,或再具体一点说,秦的博士作用则在于“通古今”。《汉官六种》载:“博士,秦官也。博者,通博古今。士有辩于然否。”[18]钱穆说:“鲁、魏博士,以及齐之稷下,皆不闻专掌六艺,秦博士掌通古今,若专掌六艺,是知古不知今,近于陆沈矣。博士即家学之上映,若专掌六艺,又何以自别于王官之史哉?”[19]191可见,能担任秦博士的必然是博古通今之人。秦博士成分相当复杂,不以专掌某一家典籍为主,故“从制度上看,武帝以前的博士官,承秦制的‘掌通古今’,不过是一些通晓古今掌故、备皇帝咨询的顾问官”[20]。伏生原为秦博士,逃亡之后便将《尚书》藏起来,由此可以推想,由于秦博士作用在于通古今、解答困惑,不以所持书籍为务,他们所持有的《诗经》文本仍为私人所有,不必上交官方,也没有必要改写成秦文字。

由此看来,阜阳汉简《诗经》抄写于秦时的可能性是非常小的,最有可能抄写于汉代。

(三)从避讳及讽诵看文本年代

用避讳来给出土文献断代不失为一种好方法,且早有践行者。但是自陈垣提出“秦初避讳,其法尚疏。汉因之”[21]以来,后人多承此观点。事实恐怕并非如此。《史记·秦始皇本纪》有“二世乃斋望夷宫”[13]273-271一句,“夷”字便是避胡亥之“胡”字而改[22]。司马迁是汉人,他不可能为秦避讳。唯一的可能是,这是秦文书的原貌,为《史记》所照录。此外,陈松长还发现了一枚与秦代避讳制度有关的竹简,其内容为:“令曰:黔首徒隶名为秦者更名之,敢有弗更,赀二甲。”[23]就连百姓姓名中有“秦”字都要改字,又怎么能说秦时避讳制度“尚疏”呢?汉承秦制。史书有云:“汉法,天子登位,布名于天下,四海之内,无不咸避。”[24]可见汉朝的避讳制度非常严格。同属于汉文帝时的马王堆《春秋事语》和双谷堆《儒家者言》中,都有“邦”字出现,马王堆本还出现“胡”字和“正”字,说明其很可能抄写于楚汉之争时。马王堆《老子》甲乙本分别抄写于楚汉之争和汉高祖时期,这几乎成为学术界的定论,其结论正是从避讳角度来论证。无论是《春秋事语》《儒家者言》还是《老子》,都抄写于“挟书令”废止前,因此都属于私人本,可见汉初时私人本也是要避讳的。那么,无论阜阳汉简《诗经》抄写于汉高祖时期还是汉文帝时期都需要避讳,也就可以通过避讳方式考察抄写年代。

将阜阳汉简《诗经》与今本《毛诗》进行对照,发现阜阳汉简《诗经》中出现了“国”字和“盈”字。如“右方邶国”、《国风·陈风·墓门》“夫也不良,国人□□”,《毛诗》在此篇中亦作“国人”,并且《毛诗》中出现“邦”字的现象不少,如《小雅·鸿雁之什·沔水》:“嗟我兄弟,邦人诸友。”再有同为《鸿雁之什》中的《黄鸟》篇有:“此邦之人,不我肯榖。言旋言归,复我邦族。”可知,阜阳汉简《诗经》中的“国”字并非为了避汉高祖的讳而改写,而是原本就写作“国”。阜阳汉简《诗经》中“盈”字出现在《国风·郑风·溱洧》“□亓盈诶,女曰观吾”一句,由此可见其不可能抄写于汉惠帝在位期间。但也不能因此断定它抄写于高祖时期,因为汉朝“开国皇帝必须避讳名号,其他已过世的皇帝,只要不是‘今上’,都可以不避讳”[25]。汉对刘邦的避讳尤为严格,在定州《论语》简本中今本写作“邦”的字皆改写为“国”,是避高祖讳,如简九七“至于也国,则曰,‘犹吾大夫□子也’”[26]一句在今传本《论语》中写作“至于他邦,则曰,‘犹吾大夫崔子也’”。由于阜阳汉简《诗经》已是残简,并不能确定完整简牍上是否出现避汉高祖及汉文帝讳的情况,单靠避讳仅能证明阜阳汉简《诗经》不是抄写于汉惠帝时期。我们有必要对年代问题作更细致的讨论。《史记·儒林列传》载:

及高皇帝诛项籍,举兵围鲁,鲁中诸儒尚讲诵习礼乐,弦歌之音不绝,岂非圣人之遗化,好礼乐之国哉?[13]3117

齐鲁为儒家文化发源地,在高祖之时仍可看到诸儒“讲诵”场景、听到“弦歌”声,因此不能否认汉初确实有《诗经》流传。但此时所传并不一定是《诗经》简帛文本,更可能采用口耳授受形式。

讽诵是先秦乃至汉初典籍传播的重要方式和学习习惯。口耳授受与弦歌是讽诵成果在人群面前展现的两种形式。由于简帛珍贵难得,不仅仅是《诗经》,大多数古籍依靠口耳授受。口耳授受与讽诵关系密切,具体表现在先秦时口耳授受与讽诵很多情况下是循环的。《春秋公羊传注疏》云:“《公羊》者,子夏口授公羊高,高五世相授至汉景帝时公羊寿,与弟子胡毋生乃著于竹帛。胡毋生题亲师,故曰《公羊》,不说卜氏矣。《谷梁》者,亦是著于帛者题其亲师,故曰《谷梁》也。”[27]《公羊传》和《谷梁传》早在战国已经出现,从战国到汉文帝时期依赖口耳授受的方式流传。至汉还能留存在口头上,必然要求传承人牢记文本内容,即要求他们能够讽诵。如果期间没有讽诵的成分,而仅仅是口头传承一遍就完事,其文本必然已经失传。《谷梁传》《公羊传》在讽诵和口耳授受中循环往复流传至汉,而口耳授受是讽诵的表现形式。实际上这是先秦传播文化的习惯。伏生壁藏《尚书》,晁错往受之,虽有《尚书》文本,但晁错仍不能直接根据文本抄录,而是听伏生口授。汉文帝时,原先流传于口头的文本开始大量著录。相对于《谷梁传》《公羊传》以及《尚书》而言,《诗经》本身简短、押韵,更容易讽诵。陆贾在高祖面前时时称说《诗》《书》,可见其对《诗》《书》的推崇程度,却只是口头讲述,不曾见闻提供实实在在的《诗》《书》文本。以陆贾的水平将口传《诗经》著于简帛当非难事,可见讽诵和口耳授受《诗经》对当时人来说都是一种习惯。这也是《诗经》经历秦火后得以保存的重要原因。因此,可以推测汉高祖见到的“讲诵”场景更多的是口耳授受,是经师将在焚书前已背诵下来的文本通过口传的方式讲授。另外,《诗经》原是为了附和乐调而编辑成的文本,类似于现代的歌词,当《诗经》与乐调结合,就被赋予了音乐性。“弦歌”一词原指伴着琴声歌唱或吟咏诗词,既然能“弦歌”,必然是对《诗经》文本相对熟悉,所以“弦歌”也是讽诵结果的一种表现形式。由此可见,高祖时的“讲诵”以及“弦歌”是先秦遗制——讽诵的表现形式。所以班固说:“三百五篇遭秦而全者,以其讽诵,不独在竹帛故也。”[17]1708

汉惠帝四年“三月甲子,皇帝冠,赦天下。省法令妨吏民者;除挟书律”[17]90。从秦始皇颁布“挟书律”到汉惠帝废除“挟书律”,已过去20多年。由于秦法严格,在众多出土秦简中均未发现超出“挟书令”允许的范围,想必“挟书令”在秦得到严格的遵守。而在秦灭亡到“挟书令”废除的这段时间,“挟书令”的约束或许有一定的松动。《儒家者言》《春秋事语》以及马王堆《老子》甲乙本从避讳上看都抄写于“挟书令”废止前,这些都属于子书。因此,汉初“挟书令”在著于文本方面的松动极有可能仅是对于子书而言,因“诸子的焚烧,则在具体操作时有弹性”[28]25。《诗》《书》是明确要焚要禁的,藏匿《诗》《书》的后果比藏匿诸子书更为严重,这也是汉文帝时所求为《尚书》,却不用求子书的重要原因。同时,便于讽诵正是《诗经》与普通诸子书的不同之处,由于这一特点,儒生应该没有必要冒着生命危险将《诗经》著于简帛。

相对而言,说阜阳汉简《诗经》抄写于汉文帝时期更加合理。汉高祖时,人民刚脱离了秦暴政,又经历楚汉之争,国家一片凋零,统治者与民休息,推崇黄老的无为而治。从西汉建立到汉文帝即位已有20多年时间,社会各方面得到恢复,人们转而追求知识方面的富足,因而汉文帝时期各类文本才开始大量著录。

二、阜阳汉简《诗经》底本年代探究

阜阳汉简《诗经》收藏在一漆笥中,足见墓主人对其重视程度。《诗经》在汉的重现赖于两种方式:一是先秦传本;二是讽诵。已知阜阳汉简《诗经》是抄写本,且抄写于汉文帝时期,那么其底本究竟是先秦传本还是汉初讽诵本呢?

(一)以“焚书”及萧何收书为考察点

孙斌来由楚国避讳制度作出推测,得出阜阳汉简《诗经》是楚国《诗经》的传本,楚国《诗经》大约抄写于楚灵王在位时期[4]的结论。笔者认为此观点有待商榷,理由如下。

《礼记》论及先秦传统时明确说到“诗书不讳,临文不讳”[29]。最新公布的安大简《诗经》的《国风·秦风·黄鸟》曰:“鸟交鸟交黄鸟,止于丧。隹从穆公,子车中行。隹此中行,□夫之方。临其穴,諯諯亓栗。皮苍者天,澲■正我良人。如可赎也,人百亓身。”[30]33-34句中出现了楚简王熊中的“中”字和楚宣王熊良的“良”字,而经过检测确认其年代距今2 280年左右,是战国早中期作品。[30]1楚简王、楚宣王生活在战国早中期,距安大简《诗经》时间不远,假如楚国《诗经》避讳,那么是应该避楚简王、楚宣王名讳的,而安大简《诗经》恰恰不避。很显然,用避讳的方法推测阜阳汉简底本性质行不通。

先秦学术风气自由,对书籍的使用和传播没有制度上的限制,没有藏书壁中的必要。理论上讲,秦统一天下后先秦儒生所持文本在没有意外的情况下会随他们进入秦代。因此,我们以“焚书令”的颁布作为时间节点,将先秦写本和秦写本放在一个系统中讨论。

先秦传下的《诗经》古本是极少的。“焚书”是秦统一后的重要文化事件。钱穆认为秦焚书不以禁书为首要,最要者在于防止“以古非今”[19]188。焚书不过是秦始皇防止“以古非今”的手段而已。在李斯和秦始皇看来,过去的便是“古”,秦现存的便是“今”,诸生不顺从秦制,以过去的制度来非议秦当下的制度,就是扰乱统治。《诗经》为“古”的代表之一,曾作为“谏书”而存在,是“以古非今”的依托,自然是焚烧的核心。更甚者,秦政府为使政策贯彻得更彻底,规定“吏见知不举者与同罪”[13]255。可见,即便民间个人想藏书,操作起来也是极为困难的。从考古发现的角度来看,出土的秦简内容多与法律及占卜相关,可想而知,秦制度在当时应该得到严格执行。但是由于“焚书令”明确说到“非博士官所职,天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之”[13]255,即博士官所藏书并不焚毁,那么问题在于秦博士所持儒家古籍是否有大量流传下来?

顾实认为秦博士多为“名家”一类,指出:“惟始皇又使博士为仙真人诗及梦与海神战,而问占梦博士。博士黄庛著《黄公》四篇,名家言也。是博士所执者如是。”[31]。事实上,秦博士极杂,可称为儒家博士者仅有几人,而这部分儒生博士也不全是拥有六艺之书者,所以秦博士中没有什么藏古学书籍的博士。[28]28秦博士作用在于“通古今”,不全由儒生构成。儒生博士所持《诗》《书》为私人所有,理论上说,在离职之后他们持有的《诗》《书》也是要焚烧的,所以伏生才有必要将《尚书》藏于壁中。再看秦二世时博士仅有30多人,与秦始皇时相比已去大半,那么先秦所传《诗经》是少之又少了。

当然,秦焚书旨在防止“以古非今”,对于统治集团来说,仍需要知识为自己的统治提供理论指导,没有必要“自愚”,所以在秦严苛政令之下,“通古今”的秦博士所持书籍得以保存。除了秦博士所持文本之外,官方层面是否藏有《诗》《书》一类属于“焚书”范围的书籍呢?如果有,它们又会是阜阳汉简《诗经》底本吗?《史记·萧相国世家》载:

沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相、御史律令图书藏之。[13]2014

又《三辅黄图》记载:

石渠阁,萧何造,其下砻石为渠以导水,若今御沟,因为阁名,所藏入关所得秦之图籍。[32]

讨论秦藏书及汉收书情况,是本文绕不开的话题。《周礼·地官司徒·大司徒》载:“大司徒之职,掌建邦之土地之图与其人民之数。”[33]杨茉指出在秦代履行大司马之职的是丞相及御史大夫[34],管理“律令图书”是丞相和御史大夫的职责所在,所以上文《史记·萧相国世家》所述“丞相”“御史”所指应是丞相、御史大夫的办公机构,即丞相府和御史府,而不是丞相、御史大夫的私人住所。那么萧何所收“图书律令”就是秦政府的官方所藏。

曾有学者希望通过考察“图书”“图籍”是否具有书籍的含义以判断萧何所收是否包含古书典籍,相关研究成果已经十分丰富,但是仍然没有得到一个统一标准。(4)如杨茉考察先秦两汉出现的“图书”一词,认为先秦至西汉“图书”表示图籍档案,直到东汉该词才具备“书籍”的含义;王应麟称:“始皇三十四年焚书,非博士官职,天下敢有藏《诗》《书》百家语者,悉诣守尉杂烧之。东莱吕氏曰:所烧者天下之书,博士官所职,固自若也。萧何独收图籍而遗此,惜哉!”可分别参见杨茉:《古代“图书”一词源流考》,第24页;王应麟:《汉艺文志考证》,张三夕、杨毅点校:《汉制考 汉书艺文志考证》,中华书局,2011年版,第123页。我们认为“书籍”包含范围极广,并不单指《诗》《书》,也包含诸子、史书、簿册等,所以无论“图书”“图籍”是否具备“书籍”的含义,都不能直接判断萧何所收是否包含有《诗》《书》。

笔者认为,萧何不曾收《诗》《书》。《史记·太史公自序》明确说:“卒三岁而迁为太史令,史记石室金匱之书。”[13]3296也就是说司马迁所作《史记》材料一部分来源于官方所藏,又“百年之间,天下遗文古事靡不毕集太史公”[13]3319。说明司马迁收集阅读资料的全面性。萧何收秦“律令图书”藏于石渠阁,石渠阁为汉代官方藏书所,可以确认司马迁有机会看到萧何所收资料,并以此作为《史记》资料来源的一部分。但是司马迁并没有提到在官方藏书中看到《诗》《书》,而是在《六国年表》中说:“秦既得意,烧天下诗书,诸侯史记尤甚,为其有所刺讥也。《诗》《书》所以复见者,多藏人家,而史记独藏周室,以故灭。惜哉,惜哉!独有秦记,又不载日月,其文略不具。”[13]686如果司马迁在官方藏书中看得到《诗》《书》,应该不至于发出《诗》《书》复见源于私人这样的感慨。另一方面,可以确定的是先秦《诗》《书》应是完整版,汉文帝求书于伏生,伏生壁藏书已经腐烂并丢失一部分,应该说是残缺本,如果政府官方有完整本,从使用和来源的真实性上看,政府更可能就近使用官方所藏,不必去寻求残本。刘歆奉命整理藏书,作成《七略》,今虽不存,然《汉书·艺文志》所依便是《七略》,作为严谨的官方校书负责人,是不会对所存书籍存在偏见而不录入的,而《汉书·艺文志》仅提及齐、鲁、韩、毛四家《诗》。可以确认在四家《诗》出现之前,官方没有收藏《诗》《书》,进一步讲,萧何不曾收取《诗》《书》。(5)李锐也说到萧何入咸阳收书,并没有专门收史官、博士官所掌的图书。参见李锐:《秦焚书考》,《人文杂志》,2010年第5期。

(二)古今字及读音所见问题

古今字是从造字和时间差异两个方面引申出来的概念。今字是在古字的基础之上衍生出来的新字。由于古字往往身兼多职,衍生出来的今字只负责分担古字的一部分含义,所以它们在时间上是先后相承的关系。在一些学者看来古今字的数量是判断今古文本的依据,如陈奂、马瑞辰等清儒认为《毛诗》为古文的依据是,《毛诗》多古字、假借字。[35]翻检汉代传世文献或出土文献,我们会发现很多文本存在古今字并存的现象,如齐、鲁、韩三家《诗》虽为官学,却也是古今字并行。(6)赵茂林曾做表格,将四家《诗》古今字在原本中所占比例分别列出,毛、齐、鲁、韩四家《诗》古今字所占比例分别为52%、67%、41%、44%,其中《齐诗》占比高于《毛诗》。参见赵茂林:《两汉三家诗研究》,第286页。事实上,由于汉初正是隶变的关键时期,一个字往往可以采用不同的写法,因此在官府的规定文字上,书写时使用哪一字型基本由经师的用字习惯和书写的便利度来决定。在后人眼中属于古今字的文字,在汉代都属于通行字。正如吴辛丑所说:“古字与今字虽然存在造字上的时间差。但使用上却没有先后主次之别。今字产生之后,古字不会马上废止,往往有一个古今并用甚至混用的阶段,这就会产生通用字。”[36]古今字的概念最早出现在《汉书·艺文志·孝经家》中,在汉初人眼中也许并不存在,即便是古今字的概念已经出现的东汉,仍有很多古字在使用,其中不乏向古的部分人群在文字使用上更倾向于用古字,在他们看来古今字并没有严格的使用限制。但是在不了解真实情况的条件下,人们往往用文本所含古字的多少来简单地比较哪一个文本更古老,对这种错误做法有必要加以纠正,以防止人们陷入对阜阳汉简《诗经》古今字的研究来探讨文本性质的错误倾向。

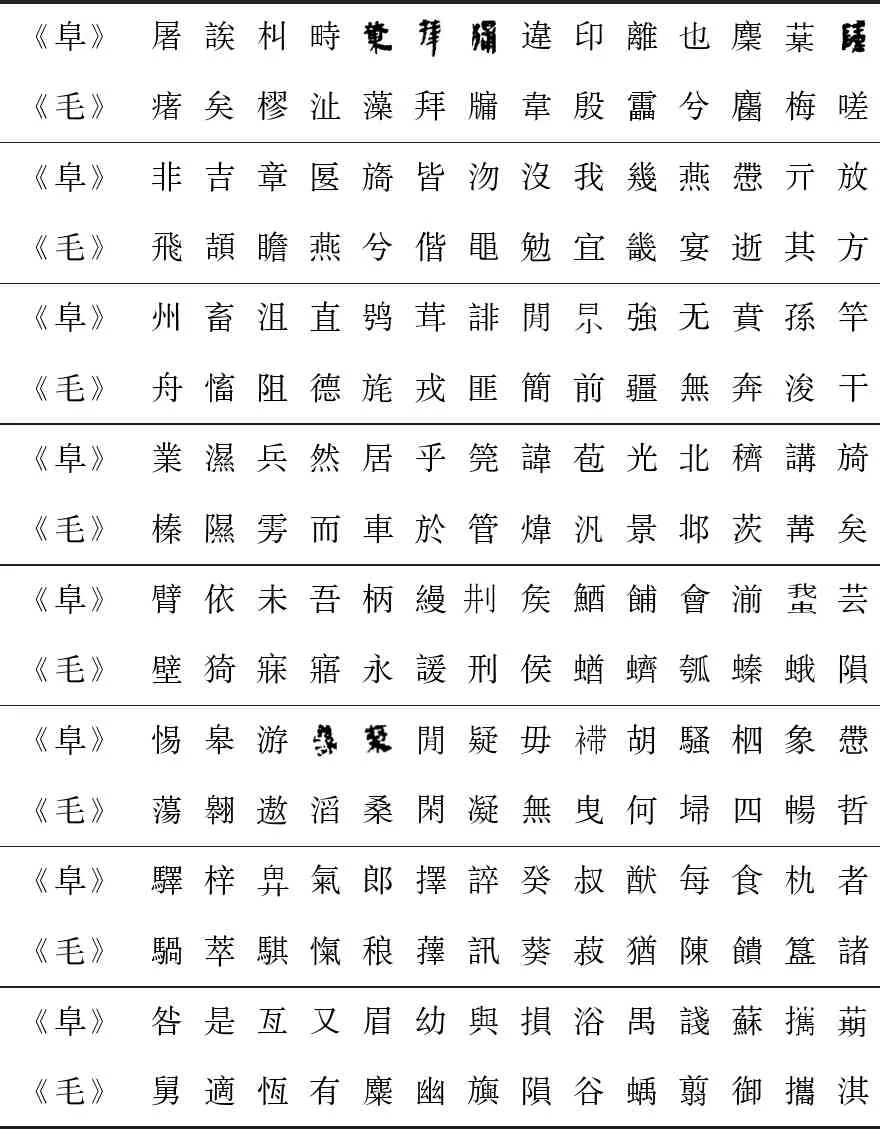

表1 阜阳汉简《诗经》的异文情况

粗略统计,除去重复出现的异文,阜阳汉简《诗经》与《毛诗》相较仍存异文约126字,形体不相近的异文达60余字,占总体异文的一半。在全体异文中,无论其形体是否相近,它们在声音上大多是相同或相近的,也就是更多的是重视“音”,而不是“形”。在没有现成的完整本《诗经》对照的情况下,经师必须依靠记忆将《诗经》著录,这时所依赖的往往是“音”。基于此,我们认为阜阳汉简《诗经》更接近讽诵的性质。同样,我们相信,《诗经》作为通用本,在先秦已经广泛传播。尤其是在战国末年,《诗经》经过长期发展,在文字上已经过相当程度的整理,应是相对成熟的。再看阜阳汉简《诗经》在字词含义上明显有不合意的地方,显然是在没有底本的情况下,讽诵者根据音韵相同或相近,结合自己文字使用习惯以及文字书写的便利性进行著录。

三、结论

本文依据王国维所提出的“二重证据法”,对阜阳汉简《诗经》抄写年代及底本年代进行初步探究,得出的结论如下。

(一)从阜阳汉简《诗经》简文书写上来说应是抄写本,字体属于古隶,所以既有可能抄写于秦也有可能抄写于汉。但是,在秦统一天下之前,由于秦的特殊传统,儒生极少出现在秦。

(二)秦对文字的统一没有作出惩罚的规定。从出土文献看,小篆仅是官方交流的文字,在重要场合使用,对民间使用何种字体没有硬性规定。由于《诗》《书》皆为私人所有,因此不管是民间本还是博士本,都没有改写成秦文字的必要。

(三)秦汉避讳制度严格,汉代只避开国皇帝和当世皇帝的名讳,阜阳汉简《诗经》出现汉惠帝名讳,因此可能抄写于汉高祖或者汉文帝时期。高祖之时已有“讲诵”和“弦歌”场景出现,这是先秦习惯——讽诵的表现形式。在“挟书令”废除之前,对收藏和著录子书的处罚远不及《诗》《书》重。在《诗经》便于讽诵的情况下,没有必要触犯法律将《诗经》著录下来,由此推测,阜阳汉简《诗经》抄写于汉文帝时期的可能性更大。

(四)《诗经》是焚书的核心。秦博士成分极杂,拥有《诗经》文本的不多。在离职后,他们原先持有的《诗经》也要焚烧,所以先秦及秦所传下的《诗经》少之又少。另外萧何入关不曾收《诗经》。

(五)对文本性质的判断不能简单地以今古文的数量作为依据,但可从字形和音韵上对文本性质进行初步判断。从众多出土文献和传世文献对比得出的异文中,可以发现依据底本所抄文献异文在形态上大多是形近的,但是阜阳汉简《诗经》异文与传世《诗经》在文字字形上有极大的差距,它们更多是音同或音近的,有可能是讽诵所致。

由于距离阜阳《诗经》的埋葬年代久远,加上学者研究背景、思考方式及掌握材料的不同,很难说哪种结论是正确的,因此我们只能是在这些研究基础上作出一些可能性的推断。同时,因笔者能力等各方面的限制,文中不免有错误疏漏之处,俟方家指正为是。