土岩组合地层地铁车站深基坑阳角变形及稳定性

商 大 勇

(中国铁建投资集团有限公司,广东 珠海 519000)

我国城市化步伐的加快促进了地铁交通、城市建设等基础设施的迅速发展,各种类型的基坑工程应运而生.对于地铁换乘车站基坑工程的设计和施工而言,面临着周边各种建筑物和构筑物遍布、水电气及各种通信管线密布、线路交叉带来形状不规则、开挖深度大和面积大等问题.基坑工程受周围环境影响大,具有明显的空间效应,而坑角效应是基坑空间效应的一种重要体现形式[1-2].阳角部位增多的开挖临空面削弱了土体受到的约束作用,导致该部位易发生过大变形,形成连续坍塌机制,从而对基坑稳定性和邻近建筑物的安全构成威胁,因此基坑阳角部位是变形控制的重点区域.此外,阳角部位也是基坑边界形状突变的位置,容易产生应力集中,也是基坑受力的不利位置[3].

阳角效应对基坑开挖时土体及围护结构的变形响应产生显著影响.在现场监测方面,马海龙等[4]基于加筋水泥土桩锚支护基坑监测数据,得到基坑阳角水平位移最大、坑顶荷载对水平位移有显著影响的结论.阮波等[5]综合分析了阳角效应的影响因素,发现土体与围护结构存在相似的位移空间分布规律,阳角各边中部变形最大,阳角效应影响范围随着基坑开挖深度的增加而增大,施作冠梁会进一步增大阳角效应影响范围.王洪德等[6-7]对土岩组合地区的阳角效应进行了较系统的分析,总结为阳角尺寸、覆土层厚度对阳角效应影响显著,护坡结构的厚度和弹性模量均对阳角水平位移的影响有限,阳角处水平位移随锚杆直径的增大而减小,随锚杆布设间距的增大而增大.基坑的开挖会引起土体的分级卸荷,土体应力路径和应力状态会发生显著变化[8],依据基坑阳角变形特点,工程中采取了水泥搅拌桩挡墙[9]、复合土钉墙[10]、支护桩+锚索+锚杆[11]、护壁桩[12]等阳角加固技术增强基坑安全性.在室内模型试验方面,贾敏才等[13]研究了小尺度井结构基坑墙后土压力的空间分布,王晓旋[14]分析了基坑开挖过程中深筒形基坑支护结构位移、土压力和弯矩的渐进发展变化.在理论分析方面,考虑到长大深基坑理论研究的不足,雷明锋等[15]引入等代内摩擦角,推导了空间效应系数的计算公式.欧阳喜等[16]基于不同卸荷应力路径提出了基坑挡墙非极限主动、被动土压力计算方法.上述学者开展的一系列研究推进了基坑阳角变形分析和加固技术的发展,但研究对象多为与阴角相邻的阳角或阳角两边较长的情况,而对于形状极不规则、开挖深度差异显著、周边情况极为复杂、存在多个阳角和基坑顶部超载大的地铁换乘车站基坑阳角问题的研究目前少有报道.此外,青岛地区上土下岩的特殊地层组合形式也使得基坑的受力和变形呈现出独特规律.因此,亟需结合工程实际,对基坑阳角效应开展深入分析研究,为同类型基坑工程的设计、施工提供借鉴和参考.

本文作者依托青岛地铁蓝色硅谷线和青岛地铁2号线苗岭路换乘车站基坑工程,对桩锚支护体系下阳角部位地表沉降及围护结构变形进行监测,分析得到岩土体和围护结构的沉降和水平位移等时程变化规律,依据基坑地质资料建立阳角部位三维有限元模型,研究了基坑阳角部位土体和围护结构的稳定性及相应加固措施效果.

1 项目概况

1.1 工程简介

青岛地铁苗岭路换乘站为地下三层侧式站台车站,是青岛地铁蓝色硅谷线起点站,与青岛地铁2号线节点同台换乘,见图1.车站全长171.8 m,标准段宽25.1 m,顶板覆土约3.0 m,基坑深约23.0 m,采用明挖法施工,站前接单洞双线矿山法区间,站后设折返线.地铁车站位于上部土层厚约0.8~3.2 m和下部厚约20.0 m左右的强中弱风化花岗岩中,为典型的上土下岩组合地层结构形式[17-18].车站主体基坑南侧分别为已建成的28层青岛国际发展中心和在建的28层金岭广场,车站基坑距离青岛国际发展中心筏板基础仅为8 m,距离金岭广场深基坑为8.32 m.基坑北侧分别为已建成的金岭花园小区和在建的27层青岛财富金融中心,见图2.车站基坑距离金岭花园小区浅基础7.5 m,距离财富中心深基坑约9.5 m.由此可见,该地铁车站基坑属于狭长型基坑,基坑两侧建筑物密集且距基坑距离非常近,施工车辆运输极不方便,采用横跨基坑的龙门吊运输设备.车站基坑南北侧纵向管线有燃气管、电力管沟、邮电通信管、给水管、雨水管和污水管等,施工前改迁到基坑外侧.

基坑阳角部位设置A和D支护断面,根据车站工程地质条件和周围环境的影响,在基坑围护结构设计中采用“钢管桩+(预应力)锚杆(索)相结合”支护方法,并在桩顶设置冠梁,喷射混凝土并挂钢筋网保护坡面等措施以保持岩土体稳定.A、D支护结构相同,此处以A支护断面为例进行支护说明.A支护单元阳角部位现场施工状况见图3,支护断面和平面图分别见图4和图5.阳角处A单元钢管桩水平间距为1.0 m,有效长度9.0 m,考虑到阳角影响,设计A-1支护单元钢管水平间距为0.75 m,A和A-1部位前排桩桩长14.0 m,后排桩桩长12.0 m.腰梁设计为宽0.25 m,高0.25 m,采用C30钢筋混凝土.岩石锚杆采用的是HRB400级钢筋,钻孔注水泥浆工艺,钻孔直径110 mm,在A单元的有效长度9.0 m,水平间距2.0 m,A-1单元有效长度6.5 m,水平间距1.5 m.

1.2 基坑阳角部位监测点位布置

为了解本工程整体状况及阳角部位受力变形情况,在基坑阳角部位设置监测点位,包括桩管线沉降GC、地表沉降DC、建筑物沉降JC、水平位移QW、桩体测斜CX、维护结构沉降QC、锚杆内力监测点ML,监测点位平面布置见图6.其中,DC01代表C、D支护区域的监测点,DC02表示A、B支护区域监测点.

2 基坑阳角部位监测数据分析

2.1 桩体测斜分析

桩体侧移可用来表征基坑开挖中围护结构的变形,也可作为控制指标衡量基坑围护结构的安全程度.本工程监测点CX08为距阳角较近的测斜孔,孔深13.0 m.施工期间桩体深层侧移状况见图7.其中,2015-05-29第一道冠梁完成,未施作腰梁;2015-08-06腰梁安装完成,第二排钢管桩和第二道冠梁尚未完成;2015-12-22第二排钢管桩和第二道冠梁施工完成;2016-03-01下部腰梁安装完成;2016-06-26开挖至设计地面,施作接地网,铺设基底垫层混凝土.

基坑开挖初期,受到岩体爆破开挖的扰动,桩体上部和下部侧移产生一定的波动现象,并且桩体上部侧移量较大.随着开挖进行,围护桩周围土压力出现不对称分布,在桩后主动土压力的作用下围护桩产生向坑内的变形,表现为桩顶向基坑内的侧移值逐渐增大,最终接近11.0 mm,但小于本车站主体围护结构最大侧移控制值(0.15%H,H值为基坑开挖深度23.0 m),且小于30.0 mm的设计限值要求.桩身向基坑外的变形随深度增加而逐渐减小,桩体侧移值主要存在于距离地表以下3.0~8.0 m位置,这是由于该处为易变形的填土层和强风化岩层,距地表8.0 m以下为不易变形的微风化花岗岩,变形较小.此外,在桩顶采取冠梁、连梁与土(岩)体连接及施加锚杆等加固措施,也较大程度削弱桩体变形.

2.2 桩顶水平位移分析

桩锚支护体系中围护桩的桩顶水平位移量可以反映桩后地表土体的变形,这里选取具有代表性的基坑两长边中点处水平位移进行分析,见图8.

基坑开挖初期,桩顶部位由于冠梁和锚索的约束限制,水平位移呈现小幅波动,桩顶向基坑外侧移动大约1.0~2.0 mm;随着施工进行,桩体水平位移方向转向坑内;基坑施工后期,位移波动较大,QW02和QW05测点最大水平位移均达到6.0 mm,两测点几乎位于同一开挖断面,因此两侧点的水平位移随时间的变化趋势大体一致.这2个测点在2016年2月中旬到3月中旬,基坑水平位移变化速率较大,这是因为当时正在爆破下部基岩,导致了基坑水平位移进一步增大.

2.3 墙顶沉降分析

冠梁、腰梁、锚杆及桩周土体与围护桩在空间形成围护结构,围护桩结构的墙顶沉降可反映基坑围护结构竖向变形和基坑底部的回弹隆起程度.不同点位的围护桩产生的不均匀沉降,会造成桩顶冠梁产生次生弯曲应力和剪应力,导致冠梁拉裂破坏.施工中测点QC02、QC03和QC05的竖向变形见图9.

图9表明,随着基坑岩土体开挖,围护桩墙顶竖向位移出现类似于波浪状隆起和沉降,最大上浮值为测点QC05的2.5 mm,最大下沉值为测点QC03的4.0 mm.这是由于桩周土体开始不断卸荷,桩体竖向沉降量逐渐增加,表示的是土体开挖后的沉降状态.及至开挖到微风化岩层,由于该地区花岗岩等岩浆岩形成时代早,积聚了一定的围岩应力,上部土体卸荷导致围岩应力释放,从而表现出坑底出现回弹隆起,此时坑底岩土体受力状态传递到桩周土层,带动围护桩墙轻微上浮.此外,爆破开挖也会引起振动增加抬升效应.挖至基坑底部下伏岩层,虽有微弱波浪式抬升,但主要表现为沉降式.

2.4 地表沉降分析

地表土体的沉降变形受支护结构侧移模式的影响而呈现出三角形和凹槽形的分布特点[19].工程中共设置了88个地表沉降监测点,本文选取距离阳角部位较近且监测数值连续的测点进行分析,监测点号为D支护区域的DC01-01、DC01-02、DC01-07、DC01-08点及A支护单元附近的DC2-31—DC2-38及DC02-26—DC02-30点,地表沉降曲线分别见图10、图11和图12.

D单元4个测点监测期间达到的累计最大值为-8.0 mm(DC-01),未到警戒值;位于阳角附近的DC01-01和DC01-02最终沉降量分别为-1.6 mm和-3.5 mm,沉降值均较小,说明D单元阳角附近较安全.除DC01-07外,其他3个测点在整个施工过程中沉降趋势较一致,DC01-07在2015年底出现了隆起,但随后以平稳速率沉降,沉降值明显大于其他3个监测点,原因是由于该处位于基坑中部临空面附近.

施工完成后DC-31、DC-34和DC-36号测点出现土体隆起,DC-32和DC-35号测点沉降值较小,DC-33、DC-37和DC-38号测点沉降较大,最大沉降值达到6.0 mm,在沉降较大的3个测点中DC-37和DC-38号测点均是距阳角较近测点,说明阳角部位是变形控制的不利位置.

基坑南侧长边处的DC02-26和DC02-29号测点的沉降值较大,是因为其分别位于基坑中部边线和高层建筑物附近.上述数据表明苗岭路站桩锚支护单元的地表沉降监测数据平稳,无监测预警,期间变化速率稳定,累计值和变化速率平稳无异常.

3 基坑阳角部位三维数值分析

3.1 模型建立及验证

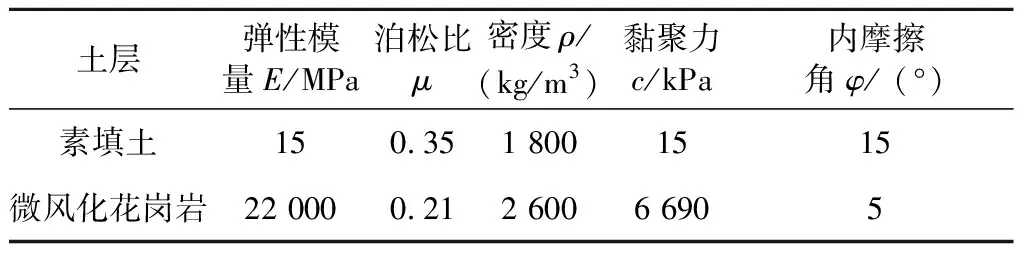

基于ABAQUS有限元软件,对A支护单元阳角部位基坑建立数值分析模型,基坑坑角由2个近似135°的阳角相邻,两阳角公共边取20.5 m,非公共边各取50.0 m以减弱边界效应对阳角效应的影响.根据工程勘察报告将土体划分为两层,上层为3.0 m厚素填土,下部为微风化岩石,采用三维8节点实体减缩积分单元(C3D8R)模拟,土体强度遵循Mohr-Coulomb准则,土岩材料参数见表1.钢管桩和冠梁采用三维实体单元,接触面为绑定约束,不产生相对滑动.腰梁和锚杆分别采用三维实体单元和三维梁单元.土体和支护结构的相互作用采用内置区域,将支护结构嵌入土体中,土体的开挖和支护体系的施作采用单元生死功能实现.考虑到模型计算效率和计算精度,设定网格最小单元为1,网格单位数为47 331,并对上部素填土区域进行网格加密.底部边界施加完全固定约束,坑内侧边界施加垂直于面的约束.模型仅将上覆附加荷载简化为均布荷载(20 kPa),并未考虑建筑物局部荷载对基坑稳定性的影响.

表1 土岩组合地层材料参数

桩锚支护体系下基坑网格划分及开挖后的土体变形见图13.选取测斜CX08点位与模型中相近位置的桩体水平位移值进行对比分析,见图14.可以发现:上土下岩地层桩体水平位移的模拟值与实测值的位移趋势一致,桩顶位移值最大,桩体上部位移较大,下部位移较小,桩底几乎不发生位移.桩顶实测值和计算值的差别,可能是因为在模型中土体为理想均质材料,土体之间基于完全线弹塑性的本构模型,无法体现工程中土体分布各向异性的特征和较好地呈现土体荷载变形分布规律.此外,模型中上覆均布荷载作用不能完全表现出基坑附近复杂的建筑荷载和交通荷载环境.

基坑边水平位移监测数据与数值计算结果见表2.由于监测点数量有限,缺乏基坑水平位移的完整测点,但可发现阳角附近的水平位移监测数据与数值分析值有相同变化趋势,且二者误差最大仅为1.0 mm,证明数值计算结果较为合理.

表2 基坑水平位移监测值与模拟值对比

3.2 基坑阳角部位稳定性分析

1)无支护条件下阳角部位破坏模式.

为了解基坑阳角部位破坏模式,首先分析无支护特殊条件下基坑开挖对阳角稳定性的影响.基坑开挖对土体扰动很大,基坑边土体可能出现过大变形引起局部坍塌,通过有限元模拟结果可以对土体可能的破坏模式做出判断,基坑开挖完成时土体的等效位移云图见图15.

基坑开挖引起的土体变形主要发生在上覆土层基坑边一定范围内,2个阳角部位变形最大,最大变形量达到31.86 mm,大于限值30.0 mm,基坑已经发生破坏.由阳角部位土体位移局部放大图可见,滑裂体在空间上近似于楔形体,这是由于基坑开挖使转角部位2个水平方向的土体产生了卸载,增加了开挖临空面,强烈改变了土体的应力路径和应力状态,土体发生张拉破坏,形成破裂楔形体,安全系数降低.据此可以得到,在不进行支护的条件下,基坑可能出现的破坏形式为阳角部位局部楔形体滑动破坏.

2)桩锚支护条件下阳角部位应力分布.

桩锚支护条件下,阳角附近土体位移分布见图13,阳角部位由无支护时变形最大转为变形最小,土体大变形集中在两阳角公共边中部,滑裂面的趋势为椭球面.桩锚支护体系随基坑变形分布特征产生应力分布不均,微型桩在阳角局部范围内容易出现应力集中.提取距阳角不同距离的钢管桩应力随深度的分布,见图16.

钢管桩应力分布呈现出明显的空间分布特点,桩深4.0 m是桩体应力沿深度分布的分界点.分界点以下桩体应力明显小于上部桩体,受阳角效应影响较小而桩体应力基本相同;分界点以上钢管桩应力随着与阳角距离增加而逐渐减小,桩顶处存在应力最大值,距阳角水平距离4.0 m时的桩顶应力约为阳角处桩顶应力的25%.因此在实际工程中阳角部位微型桩可能由于桩上部受到超载过大,局部发生弯折剪切破坏.

基坑开挖后的腰梁轴力分布见图17.施作在上覆土层第一排的锚杆轴力明显大于其他各排锚杆,并在基坑边缘处存在应力集中.当第一排锚杆承受的荷载达到锚固体与土体的极限摩阻力时,锚杆将会沿着锚固体与土体结合处发生破坏.

3.3 支护结构对阳角变形的影响

在基坑阳角支护结构中,冠梁、腰梁、钢管桩与锚杆相互联系并相互作用.为进一步分析阳角部位工程措施对基坑变形的影响,分别探讨了冠梁、腰梁和注浆加固对阳角处桩体变形的影响.

1)冠梁对阳角变形的影响.

冠梁将桩基顶部连在一起,可以防止基坑顶部边缘坍塌.将模型中冠梁去掉,进行开挖模拟,再与有冠梁时基坑土体变形情况进行比较以获取冠梁对阳角变形的影响,有无冠梁两阳角公共边中部桩体侧移对比见图18.两种工况下桩体侧移最大值均出现在桩顶,施作冠梁对基坑变形限制作用明显,施加冠梁情况下桩顶侧移值为5.14 mm,较无冠梁工况减小17%,这是由于冠梁协同桩基,增大了围护结构的整体刚度,约束了土体的侧向变形.此外,依据钢管桩应力分布(见图16)可以发现:阳角处冠梁与微型桩连接部位应力集中显著.因此,加强阳角部位冠梁和微型桩的节点设计能显著提高微型桩的抗侧移能力和工作性能.

2)腰梁对阳角变形的影响.

腰梁作为支护结构与锚杆支点力的传递介质直接影响基坑变形.图19显示了有无第一排腰梁条件下两阳角公共边中部桩体的侧移.施作第一排腰梁时桩体侧移最大值出现在桩顶,侧移值为5.14 mm;未施作第一排腰梁时桩体侧移最大值出现在距桩顶1.0 m处,侧移值为11.90 mm,因此在覆土层的第一排腰梁对基坑变形限制作用显著,这是由于腰梁将锚杆对基坑的单点支撑作用连为整体,增强了基坑的稳定性.工程中加固腰梁连接处,同时加强锚杆端头与腰梁连接可防止阳角处过大变形.

3)注浆对阳角变形的影响.

通过增大模型中阳角公共边内部2 m区域内土体弹性模量以模拟注浆加固工况,加固后的土体弹性模量为30 MPa.将土体加固前后的基坑变形情况进行对比分析以确定注浆对阳角变形的影响,两种工况下两阳角公共边中部桩体侧移对比分析见图20.

未进行注浆加固时,桩体侧移在桩顶达到最大,侧移值为5.2 mm;进行注浆加固后,桩体侧移明显减小,最大侧移值出现在距桩顶1.0 m的位置,侧移值为2.1 mm,这是由于注浆作用使土体的弹性模量增大,相同荷载下土体的变形量相应减小,从而有效地增大了基坑的牢固性和稳定性.

4 结论

1)青岛地铁苗岭路换乘车站基坑在上土下岩地层条件及周围复杂施工环境下采用桩锚支护体系,对于控制基坑阳角部位变形效果明显,围护桩桩体侧移,桩顶水平位移,围护桩墙顶沉降及支护单元的地表沉降等监测数据均处于设计限值之内.

2)无支护条件下阳角部位出现应力集中与过大变形,发生楔形体滑动破坏;桩锚支护条件下,两阳角公共边中部土体变形最大,土体滑裂面为椭球型;微型桩桩体应力沿深度分界点为距桩顶4.0 m处,分界点以上钢管桩应力随远离阳角而逐渐减小;覆土层第一排的锚杆轴力明显大于其他各排锚杆,并在基坑边缘处存在应力集中.

3)根据对阳角部位处理措施的分析,设计和施工中优化冠梁和排桩的连接处、腰梁连接处节点设计,加强锚杆端头与腰梁的连接,以及在局部区域的填土进行注浆加固等措施会增强支护体系的横向连续性,能够提高阳角处的抗侧移能力.

致谢:

感谢课题组成员闫家奇、薛邵华、鲍宁对本文分析提供的帮助.