REBT对大学生外语焦虑的效果研究

王天剑

(贵州财经大学 外语学院,贵州 贵阳 550025)

一、引言

焦虑是指与目标间接相连的恐惧和紧张。外语焦虑是指在外语学习或使用情景中,容易出现焦虑的人格倾向。不少研究显示,外语焦虑与外语学习成绩呈负相关,焦虑水平越高,外语成绩越低。认知理论为此提供了有说服力的解释:高焦虑者倾向于将有限的认知资源分配到与任务有关的事情上,同时也分配到与任务无关的事情上,认知资源的分散降低了完成任务的质量和效率。除了对任务完成过程产生影响外,外语焦虑也会导致逃避性反应,减少学习者参与外语学习和使用的机会,从而影响能力和水平的提高[1]170-173。

缓解外语焦虑,是长期以来探索的一个学术问题。有关方法可分为两大范畴:基于教学的方法和基于认知行为心理学的方法。基于教学的方法主张通过有效的教学,如活跃学习氛围,减少学习中的不确定因素等,来缓解外语焦虑;基于认知行为心理学的方法来自心理门诊技术,主要包括放松训练,系统去敏,认知重构,理性情绪行为疗法(REBT)等,其中REBT是近年探索的一个热点。

REBT以“ABC”人格理论为基础[2]2-4。A表示诱发事件,B表示信念,C表示情绪或行为后果。一般倾向认为,诱发事件直接导致了情绪或者行为后果(即A→C)。但根据“ABC”人格理论,诱发事件直接影响的是信念,信念导致了情绪或者行为后果(A→B→C)。一个简单例子便能说明ABC人格理论的合理性。假设老师安排你做一场外语演讲,你的信念是“我的演讲必须精彩;如果我的演讲不精彩,我将无地自容”,那么你将会经历较高的外语焦虑。现在同样假设,老师安排你做一场外语演讲,你的信念是“我非常希望自己的演讲精彩,但这不是必须的;如果演讲不精彩,我能够容忍”。如果你有这样的信念,你就不太可能经历过高的焦虑。面对同样的事件,不同信念会产生不同的情绪或行为反应,这就是ABC人格理论的实质,也是REBT的基础。

根据REBT理论的解释,许多心理问题源于非理性信念,健康心理源于理性信念。外语焦虑亦属心理问题,它可归因于非理性信念。有关研究显示,在语言学习与运用中,非焦虑学生和焦虑学生在语言错误意识、语言行为标准等方面存在显著差别。非焦虑者能毫不在乎地拼错部分单词,跳过部分单词,甚至改变某些材料的关系结构乃至意义。焦虑者唯恐不能正确理解所有语言输入,唯恐任何地方出错,认为能保证准确无误时方可使用二语表达,将非百分之百正确作答的考试结果一概视为失败,等等。焦虑者的这些思想都属于非理性信念。他们过于关心“应该如何,不该如何”,自我制造“枷锁”,这不仅导致了外语焦虑,而且妨碍了外语能力的正常发展[3]。

非理性信念主要包括僵化的要求、灾难化信念、自我贬低的信念、挫折低容忍信念等;其对应的理性信念主要包括热切的希望、反灾难化信念、自我接纳信念、挫折高容忍信念等。帮助学生认识到其外语焦虑的根源在于非理性信念,并对这些信念展开质疑、驳斥,代之以理性信念,就有可能缓解外语焦虑。尽管国外已有不少研究考查了REBT对外语焦虑的效果,国内相关研究仍然少见。综合国外有关理论与实践经验,研究构建了一个基于REBT讲座的外语焦虑干预方案,并在高焦虑大学生中展开实验。研究着重回答两个问题:

(1)REBT干预能否降低外语焦虑?

(2)REBT干预对外语焦虑的效果是否存在性别差异?

二、研究方法

1.研究样本

研究从某高校大学二年级非英语专业随机抽取6个自然班(318名学生),对这6个班分别进行了外语焦虑测量(实验前测)。统计分析后,从焦虑水平在3.04(均值)及以上学生中,随机抽取38名男生和33名女生构成实验样本,其年龄介于19~21岁,平均19.75岁。样本被随机分成干预组(男19,女16,共35人)和控制组(男19,女17,共36人)。

2.研究工具与材料

(1)外语焦虑量表[4]。其中包含33个李克特项目,潜在得分范围为1~5(均值计分)。

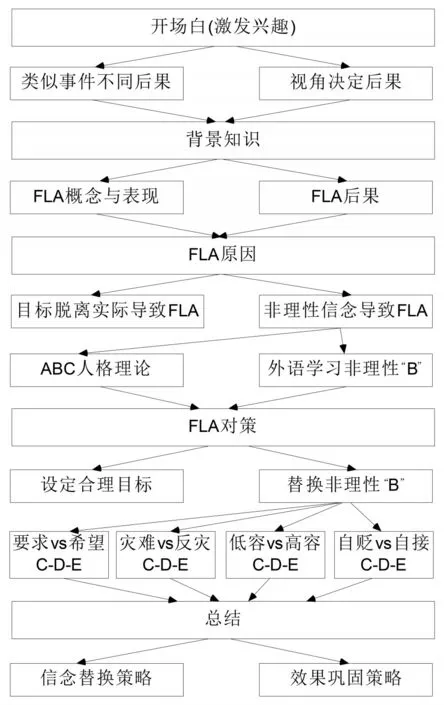

(2)REBT讲座PPT与脚本。其内容分为五个部分(如图1所示):①开场白(利用新闻事件,引出“视角决定后果”这一主题,激发学生兴趣);②背景知识(让学生了解外语焦虑[FLA]的概念、表现和后果);③外语焦虑的原因,包括目标脱离实际,以及非理性信念(解释ABC人格理论,举例说明外语学习中的非理性信念);④外语焦虑的对策,包括设定合理目标,以及替换非理性信念(僵化的要求,替换成热切的希望,需通过“比较表现—辩论合理性—检查后果”实现替换,即“C-DE”,下同;灾难化信念,替换成反灾难化信念;挫折低容忍信念,替换为挫折高容忍信念;自我贬低的信念,替换为自我接纳的信念);⑤总结,包括信念替换策略,以及效果巩固策略。这些内容的构建,参考了Dryden提出的REBT治疗模型[2]2-4。PPT对应的讲座持续时间约70分钟[1]170-173。

图1 REBT讲座内容组成

3.研究设计

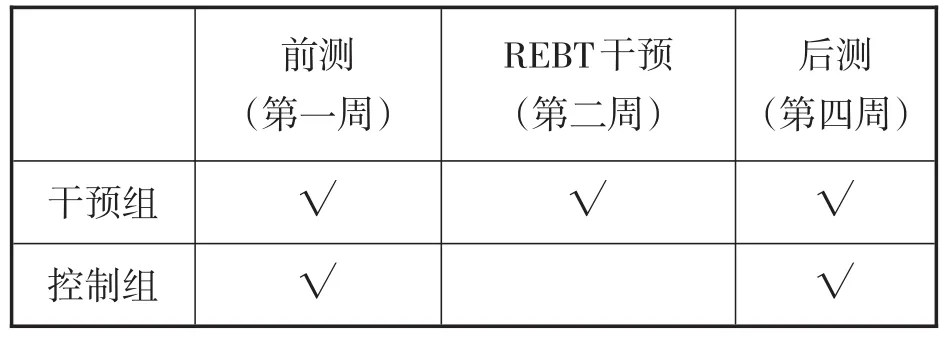

整个研究涉及前测(详见研究样本),团体REBT干预,以及后测。实验全程持续约一个月(四周)。前测与后测工具均为外语焦虑量表,研究对象为干预组和控制组所有被试对象;REBT干预按上述PPT进行,对象仅限干预组(见表1)。

表1 研究设计

三、研究结果

1.REBT干预能否降低外语焦虑

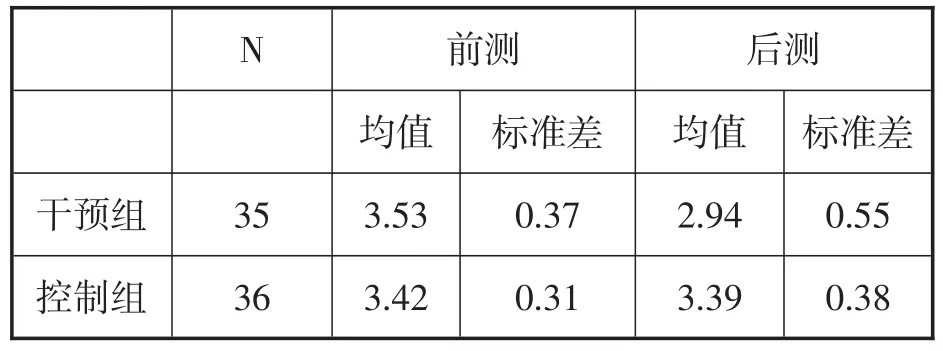

(1)干预组和控制组前测与后测外语焦虑变化的描述统计

为考查REBT干预功效,研究首先借助描述统计,直接对比干预组和控制组外语焦虑在各次测量中的水平。表2是干预组和控制组外语焦虑的描述统计数据。

表2 干预组和控制组外语焦虑各次测量水平

两组前测外语焦虑均值(分别3.53和3.42)非常相似,这表明随机分组实现了预期目标。两组后测均值差别较大(分别2.94和3.39),干预组的后测明显低于前测(3.53-2.94=0.59),控制组的后测与前测相差微小(3.42-3.39=0.03)。

(2)干预组和控制组前测与后测外语焦虑变化的推断统计

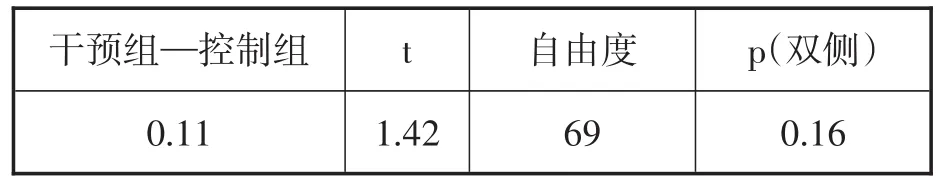

为鉴别干预组和控制组外语焦虑前后变化是否有统计意义,需做推断统计分析。首先借助t检验分析两组间前测是否有显著差异,然后考查各组之内的后测与前测是否有显著差异[5]。表3是前测的独立t检验结果。根据表3,前测时干预组和控制组的均值差异微小,没有达到统计显著值(3.53-3.42=0.11,p=0.16>0.05)。据此可知,干预组和控制组外语焦虑水平在前测时没有显著差异。

表3 干预组和控制组外语焦虑前测均值差异的独立t检验

分别对干预组和控制组的前测与后测进行配对样本t检验,可确定各组被试外语焦虑在实验期间的变化是否具有统计意义。检验结果由表4呈现。通过表4可知,干预组的后测外语焦虑水平显著低于前测,降幅(均值差别)为0.59(p<0.00);控制组的后测和前测相比无显著变化,降幅0.03(p=0.49>0.05)。

综合表3以及表4结果可知,干预组与控制组被试在前测时外语焦虑无显著差异;控制组未接受干预,其前后测量结果变化不显著;干预组接受了REBT干预,其后测外语焦虑显著降低。由此可以推论,REBT对外语焦虑有显著功效。

2.REBT干预对外语焦虑的效果是否存在性别差异

表4 干预组和控制组外语焦虑前测与后测均值差异的配对t检验

(1)干预组男女被试前测与后测外语焦虑变化的描述统计

考查REBT对大学生外语焦虑的功效是否存在性别差异,需观察干预组内男女被试的外语焦虑水平在各次测量中的均值及其变化情况。表5展示的是干预组前测以及后测时,男女被试的外语焦虑水平及其降幅的描述统计。

表5 干预组男女被试外语焦虑在前测与后测时变化的描述统计

与前测比较,男女被试外语焦虑后测降幅(前测—后测)有微小差别(分别0.51和0.68),女被试降幅稍大,这也可以通过折线图反映出来(如图2所示)。但差别是否在统计上显著,仅靠描述统计尚难确认。

图2 干预组男女被试外语焦虑在不同测量时间的均值

(2)干预组男女被试前测与后测外语焦虑变化的推断统计

对男女降幅进行推断统计比较,便可确定REBT对大学生外语焦虑的效果,是否存在显著性别差异。表6呈现的是干预组男女被试外语焦虑后测降幅的性别差异独立t检验结果。由表6可知,干预组后测中,外语焦虑降幅均值性别差异在统计上不显著(p=0.19>0.05),即REBT对大学生外语焦虑的效果无显著性别差异。

表6 干预组男女被试外语焦虑降幅差异独立t检验

四、讨论与结论

外语焦虑是困扰很多学生的消极情绪现象。本研究以外语焦虑较高的大学生为被试,检查了团体REBT干预的效果。干预采用一次讲座形式实施。通过对干预组和控制组的比较和分析可知,REBT可显著缓解大学生的外语焦虑,其功效无性别差异。

REBT属于一种典型的心理门诊技术,是CBT的重要分支,广泛用于心理问题治疗。将其移植到教育领域,属于REBT的创新性应用。关于REBT对外语焦虑的效果,本实验与其他相关研究结果具有一致性。Alkhawaja在实证研究中发现,REBT团体干预能够显著降低大学生的压力和外语焦虑[6]。Abood&Abu-Melhim将REBT和放松训练结合起来,对具有较高外语焦虑的大学生进行团体干预,发现效果显著[7]749-757。在对大学生外语演讲焦虑干预中,Chen与Wang(将REBT与系统去敏结合起来,同样发现效果显著[8]。以中学生为样本进行实验,Eifediyi等发现,REBT能显著降低考试焦虑,该发现与本研究同样具有一致性,因为考试焦虑也属于外语焦虑成分[9]61-76。

在认知行为疗法研究中,性别是研究者关注较高的变量。关于REBT与性别的关系,本实验和其他研究发现也具有一致性。Eifediyi等[9]61-76和Abood&Abu-Melhim[7]749-757的实证研究都显示,REBT对外语焦虑的效果不存在性别差异。

REBT可以降低外语焦虑,且无性别差异,是因为非理性信念是外语焦虑的主要原因之一,男女学生情况类似(Cristea等)[10]。

为帮助大学生应对外语焦虑,研究提出如下建议:

(1)教师应清楚自己学生的外语焦虑水平及其信念诱因(不合理目标、非理性信念等)。了解问题是解决问题的前提。了解可通过非正式手段实现,也可通过正式手段实现。非正式手段是指平时的观察和沟通交流。外语焦虑较高的学生,往往会有一些典型症状,如逃课、就座于教室后排、回避老师目光、不敢举手发言、被提问时紧张、不积极参与课堂互动等。教师只要留意观察,对这些现象保持敏感,就容易鉴别出外语焦虑较高的学生。通过互动交流,教师不仅可进一步确认这些学生的焦虑状况,而且可以查明其相关信念。正式手段是指问卷或访谈调查,属于科学严谨的方法。借助正式手段,教师可深入、系统和全面地了解学生的外语焦虑水平,以及维持焦虑的不良信念。

(2)教师应了解REBT治疗原理,帮助外语焦虑较高学生减轻情绪困扰。REBT治疗的核心任务是帮助个人改变不合理的目标要求和非理性信念——导致适应不良情绪和行为后果的心理根源。这些信念多因存在时间较长,已变成自动化思维习惯。教师需让学生意识到,非理性信念(尤其是僵化的要求,灾难化信念,自我贬低信念,和挫折低容忍信念等)导致了其外语焦虑,通过对非理性信念进行质疑和驳斥,可以改变思想认识和心理定势(Oxford[11];Pawlak&Mystkowska-Wier⁃telak[12]),从而降低外语焦虑。采用讲座方式实施REBT,可以在较短时间内,对较大群体学生进行心理干预和治疗,但讲座只是有效方法之一。教师在日常教学中,只要经常向学生解释外语焦虑的概念、影响及诱因,帮助学生强化相关意识,同样可以获得类似讲座的治疗效果。

(3)教师应教会学生有效的REBT自助策略。有效策略包括“捕捉”非理性信念、“C-D-E”思辨以及自我强化。由于非理性信念多为自动化思维,很多外语焦虑学生往往意识不到自己的相关非理性信念。“捕捉”非理性信念,可以采用如下策略:①增加对非理性信念特征的意识;②在容易产生外语焦虑的情境中,密切注意自己的思想;③外语焦虑发生后,追溯自己的思想原因。“C-DE”思辨是为改变信念进行心理斗争的过程,包括比较信念的内容和表现,辩论其合理性,检查其带来的情绪和行为后果等。掌握了“C-D-E”思辨,学生更容易实现信念替换。自我强化是基于条件反射原理的自我学习策略。教师应告诉学生,经常观察自己在非理性信念替换和焦虑缓解方面取得的进展,当感觉进步明显时,可以做自我奖赏(如享受一顿美餐、在喜欢的地方游玩一次等)。此外,REBT治疗并不排除其他方法的配合使用。教师可指导学生学习一些其他CBT技术(如系统去敏、自我放松等),并掌握有效的外语学习策略。

最后需要强调的是,目前发现的不同方法只能在一定程度上缓解外语焦虑,并不能完全控制它。因此外语焦虑问题可能需要长期的探究。未来研究可从不同层次学校抽样,考查REBT与外语焦虑、外语成绩、学习动机等多种变量的关系。不仅可单独探究REBT的功效,也可对比REBT与其他传统方法的优略,或者整合后的效果。在方法上,不仅可进行量化研究,也可进行质性研究。只有通过多层次、多变量和多方法探究,才能对REBT的功效获得深入、全面的认识。