社区治理中的参与性困境与暂时性被动回归

——以新冠肺炎疫情期间居民参与防控为例

惠 霞

(甘肃政法大学 公共管理学院,甘肃 兰州 730070)

一、问题的提出及文献回顾

中国城市社会治理单元经历了从单位制到社区制的演变,在单位制时期,处于单位中的个体,涉及切身利益的事项,基本由国家(单位)包揽。但社区制时代,基本的公共服务职能向社区倾斜,个体利益尤其是个体共同利益的实现和维护,需要社区中个体的联合参与,而在日常治理中,居民参与是社区治理的难点,但2019年年底爆发于武汉、后蔓延全国的新冠肺炎疫情,促使公众形成了一个较长时期的居家生活状态,从社区的角度看,公众居家生活,减少人员流动,是在社区实行国家严防严控政策基础上出现的,基于应急管理时期出现的居民回归社区,参与疫情防控工作,与常规情况下的居民参与社区治理呈现出不同的特征。

邓大才认为,利益关联是社区居民参与治理的重要内驱力,利益关联的紧密度决定了社区居民介入治理的事务和采取治理行动的程度[1]。杨莉认为,以需求为导向的治理能够激发居民主动持续地参与,实现精准治理,提高治理绩效[2]。颜玉凡、叶南客认为,认同在公共文化生活中的生产与再生产是推动居民持续参与的重要动力机制[3]。周亚越、吴凌芳通过案例研究发现,居民参与社区治理不足的根本原因是社区公共性的缺失,而社区公共性缺失的根本原因是居民在公共领域的诉求得不到满足,即诉求是激发公共性的内生变量[4]。童星认为中国进入了“单位制”与“社区制”并存、“单位人”与“社区人”共处的时期[5]。李岩、范永忠认为,大院社区是“单位制”社区的典型代表,并从过程和特征维度阐述了大院社区的演变过程,并将大院社区划分为共建型、单位型、自治型、失序型四种类型[6]。社区维权是社区治理的重要内容,曹宇认为后单位制时代,在集体维权的模式下,运用依法维权、理性维权、资源动员等行动策略时,应避免维权矛盾扩大化和过激化,这样才能确保维权效果的良性、长期性和可持续性发展[7]。

综合以上研究,学者主要关注居民参与社区治理的内在驱动力,提出了利益关联度、以需求为导向的治理等议题。同时,部分学者也分析了单位制及单位制社区对居民参与社区治理的影响及具体治理方式。但在后单位制语境中,居民参与社区治理的主体结构如何?是否真正实现了单位人向社区人的彻底转变?居民参与是否存在悬空状态?本文以应急管理为视角,基于新冠肺炎疫情期间社区治理中的居民参与,提出在常规情况下,社区治理中居民参与主体属于“橄榄型”结构,单位人向社区人转变并不彻底,存在以中青年群体为主的“中间人”,而“中间人”在常规的社区治理中存在缺位现象,新冠肺炎疫情使“中间人”暂时被动回归社区。

二、后单位制语境中居民参与社区治理的困境

(一)居民参与社区治理的机会与参与的主动性存在矛盾

从居民的角度看,并不是所有的居民都有机会参与社区治理,在一些重要事务方面,参与人员需要得到社区居委会的邀请。对社区服务机构来说,社区内绝大部分活动和项目都是层层下达的任务性要求,与此同时,这些任务和要求规定有居民参与,此时,社区服务机构的困惑是难以寻找到可以参加活动和项目的居民,从社区服务机构的角度看,居民缺乏参与的主动性和积极性。而居民则认为这些项目和活动是非需求性的,属于制度安排性的,与自身利益关联度不大,缺乏参与的内驱力。被动性、制度性参与带来的直接后果是,参与意识难以形成、参与效率低下、参与主体结构不均衡。

(二)结构复杂的综合性社区缺乏“公共性”

在现有社区建制的情况下,一个社区包含多个居住小区,社区的社情错综复杂,尤其是同时包含新型商业小区、传统厂矿小区、现有单位小区的“综合性”社区,难以确定社区治理的公共性,如果要确立,应该进行更加细微的治理单元的划分,如社区治理模式下的“小区治理”,但这种城市社区中的“微治理”是否会形成新的条块“割据”,在强调符合社情的自治的同时,是否会更加淡化居民的社区意识,而助推居民形成更加紧密的“小区治理共同体”,讨论这个前提是因为社区的资源有限,在有限的时间内,不可能解决多个小区的紧迫性公共问题,会形成同一社区的不同居住小区之间对有限社区资源的争夺。这种争夺只能强化小区的意识,而弱化社区的意识,使社区所辖的不同居住小区之间形成对立态势。比较理想的状态是,小区治理共同体成为居民治理联合体,而居民治理联合体的进一步演化就是紧密利益共同体。

随着市场经济的发展,社会体制和政治体制的改革,单位制逐步解体,曾经由单位承担的一部分职能开始社会化,尤其是基本公共服务(教育、医疗、住房、养老)的提供市场化和社会化,促成了社区制的进一步发展。在更微观的层面,这部分涉及民生的职能实际上社区化了,是上层改革倒逼了社区职能扩大化,而非社区的自发成长与发展,与此同时,流动人口、非体制内人口、体制内人口等错综复杂的社区人口构成,社区有限的资源,社区居委会又承接了街道所下达的较多行政事务,各种内外因素导致社区建设和治理负担较重。与此相对应的是,综合性社区的居民需求更加多样化,治理更加复杂,公共性的实现有较多的制约因素。

(三)单位制与社区制并存,产生了以中青年群体为主的“中间人”

在社区的层面上,居民的归属感如何?认同感如何?从现状看,归属感有三种状态,一是体制内人员的归属感始终在单位,而非社区;体制外有具体从业单位的人员,从业与社会保障的提供是分离的,如农民工,尤其是年轻一代的农民工,就业在城市,医疗、养老保障均在户籍所在地的农村,这一部分人员的归属感处于“悬空”状态;三是居住在社区中的老年人和无业者,对社区有较高的依赖度,这种依赖度主要是基于基本社会保障和服务的提供。

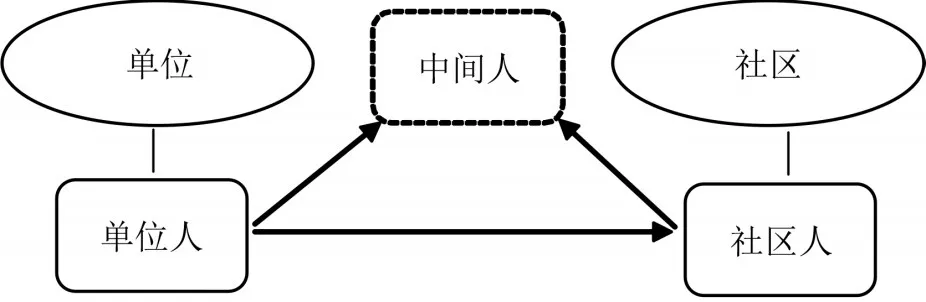

单位人——社区人的转变彻底吗?从国家整体的治理布局看,顶层设计和政策制度均在引导社会治理的重心向基层倾斜,强调通过体制改革调动社会公众参与治理的积极性和主动性,这直接指向社区治理,社区人是社会人的微观体现,实际上,随着社会保障制度的完善,就业于企业中的社会公众,其养老、医疗等服务需求逐步在企业单位中得到保障,加之固有的体制内人员,社区中大部分居民的社会保障依然依赖所从业的组织,这导致单位人——社区人的转变并不彻底。实际存在“中间人”,社会转型中的“中间人”,更倾向于单位人,这种单位人不同于改革开放前的单位人,并非传统意义上的单位人,随着市场经济的发展,人口流动的增加,政府及企业改制,人事制度向人力资源制度转变等外部条件的变化,尤其是企业社保制度的不断完善,出现了新的单位人,这是后单位制时代的特征,也由此形成了新的关系结构,具体如图1。

图1:“中间人”关系图

一方面,个体作为“中间人”,可能游走于组织和社区之间,个体的单位意识强于社区意识,社区凝聚力和认同感自然不足。另一方面,个体作为职工与居民,存在身份矛盾。参与社区活动特别需要身份转换,但身份转换不仅仅是精神和意识的转换,更重要的是时间、精力的转换,后者是基础,是保障,居民参与社会治理的主战场是社区,但现实情况是,社区仅仅成为居住区,“单位时间”远远超过“社区时间”,这种矛盾在中青年群体中极为突出。由于“中间人”的存在,在日常治理中,社区治理成了居委会、社区组织与老年人及儿童的治理,老年人和儿童成为居民参与社区自治的主体,各地各社区与老年人和儿童相关的社区治理事宜发展相对比较好,社区治理中居民参与的力量严重不足,在以老年人和儿童为主体的参与力量中,缺少作为“中间人”的中青年群体,导致社区治理核心力量和中枢力量的缺失,形成了居民参与的主体结构内部的断层,主体中的“主体”缺位,使得参与社区治理的主体结构成“橄榄型”发展。

(四)单位社区——居住社区的二元结构使“中间人”参与处于悬空状态

单位社区是指个体工作单位所在的社区,驻社区单位中的个体,除了以组织和单位的名义参加社区的相关活动外,极少以个人名义参与单位所在社区的治理工作。居住社区是指居民长期居住地所在的社区,学者研究中的居民参与社区治理更多是指这一类社区,即以居住地所定义的社区。由于城市建设的迅速发展,单位社区与居住社区一致的情况越来越少,更多存在的是单位社区——居住社区的二元结构,二元结构强化了“中间人”的特征,使“中间人”参与社区治理处于悬空状态。第一,单位社区中不存在与个体切身利益相关的治理内容,个体缺乏参与社区治理的内驱力,同时,作为驻社区单位,在参与社区治理中,强调参与的组织性,而非个体性。第二,居住社区中存在大量涉及“中间人”利益的治理事项,但“中间人”时间精力的分配主要集中在单位,对居住社区事务的关注度不足,当然,网络议事和协商平台为“中间人”参与社区治理提供了机会,创造了条件,但实践中存在的问题是“中间人”持观望态度的比较多,网络参与行为有时仅表现为表达不满,无有效提议或建议,即关注多,实质参与少。同时,也存在“默认代理”的现象,绝大多数居民将自己的参与权“让渡”,默认由居民中的“能人”或者积极分子代表其行使。

三、暂时性被动回归与居民参与——以新冠肺炎疫情期间的防控为例

2019年年底爆发的新冠肺炎疫情,使我国进入自2003年非典以后、全国性突发重大公共卫生应急管理时期,多个省市启动了突发公共卫生事件一级应急响应,在一级应急响应持续28-30天左右后,多省市的应急响应级别开始下调至三级。根据中央的相关要求,疫情期间实行严格的禁行限行措施,严防严控,最大限度减少人员流动与聚集。在这种特殊时期,由社区居委会及物业公司合作对社区所对应的各个居民小区进行严格管控,实行严格的出入管理制度,居民的工作、生活区域瞬时被限制,绝大多数活动区域仅限于家庭中。禁行限行后,居民的生活开始与社区居委会的工作密切相关,二者关系的紧密度迅速增强。疫情使得大量作为“中间人”的居民暂时性被动回归社区,而防止疫情传播使居民成为一个利益共同体,暂时性参与社区治理。

由社区工作人员、物业公司工作人员以及社区志愿者组成的联合防疫小组担负着多项任务,如宣传疫情管控措施,劝阻聚集聊天和不戴口罩的居民,小区公共区域消毒,居民出入时测量体温、登记返程信息,对居家隔离人员所需日常生活物资进行代买代办,居民网购生活用品的小区内配送等。“封闭+服务”的模式进一步密切了社区工作者与居民的关系,疫情期间,总体的要求是夯实社区管控体系,实现严防严控的应急管理目标,大量的“中间人”暂时性被动回归社区,这种暂时性回归使社会秩序得到维护,同时,“中间人”对社区工作者有所了解,居民与居委会的关系呈现“暂时紧密”的特点。社区居委会作为自治组织,资源有限,但在疫情期间,基本上承担起了最全面的基层治理和服务工作,使得一度比较疏远的居委会和“中间人”的关系,因疫情变得紧密起来,从出入管理到生活服务,不断强化这种应急性的紧密关系,但这一关系受外界因素影响大,如疫情的发展趋势和防控政策制度。

最好的基层社区治理方式是能与群众的共同利益保持紧密一致的方式[8],应急管理期间,居民参与社区治理,呈现两个特点:一是居民配合社区管控,是这一时期居民参与社区治理的重要方式,防止疫情扩散是社区居民的共同诉求,这一诉求也是应急管理时期社区工作所追求的目标,双方的目标和利益诉求具有一致性。特殊时期,“中间人”暂时性被动回归社区,且在疫情防控中参与了社区治理,但这种参与属于被动执行式制度性参与[9]。二是参与的全员性,辖区内的居民无一例外,均参与特殊时期的治理,居民的责任是配合管控,做好自身防护;社区工作者与物业人员协作防控;来自本社区的居民志愿者成为防控小组的重要补充力量,疫情期间的防控志愿者,是居民参与社区治理的一个缩影,这一部分志愿者中,以中青年群体为主,呈现出参与的主动性和积极性。

四、讨论与反思

应急管理期间,“中间人”暂时被动回归社区,应急响应结束前,特定事项的社区公共性得以实现。基于突发公共卫生事件和自上而下的严控政策促成了中“中间人”回归社区,参与治理,并实现了以健康和利益为前提的公共性。这并非社区治理的常态,也非居民参与的重心。值得反思的是,疫情过后,综合性社区中的居民参与是否会继续呈现松散状态?“中间人”的缺位问题是否依然突出?探索“中间人”参与社区治理的长效机制是解决居民参与“橄榄型”发展的有效方式。要真正实现基层自治,尤其是社区自治,从认同度和利益关联度的视角,助推“中间人”回归社会,回归社区,社区共同体结构方可完善。