脊柱内窥镜下腰椎斜外侧入路椎管减压和椎间融合技术介绍

杜传超 毛天立 刘宇 贾斐 海宝 潘晓宇 刘晓光

近些年,对脊柱后方韧带结构复合体(posterior ligamentous complex,PLC)重要性的认识逐渐加深,传统后方入路及内固定的并发症日益凸显,前方入路、侧方入路引起大家的重视,涌现出脊柱内窥镜手术、MIS-TLIF、腰椎斜外侧入路(OLIF)等微创手术技术[1-2]。OLIF对Ⅰ/Ⅱ度的腰椎滑脱、轻度的椎管狭窄有较好的疗效[2-3]。斜外侧入路进入腹膜后,选择腰大肌和腹主动脉的间隙作为操作窗口,取出椎间盘后,放入体积更大的椎间植骨融合器(较TLIF和PLIF),可提高椎间融合率[4],增加黄韧带张力,增加椎间孔和椎管容积,实现间接减压[5]。但OLIF手术无法对椎管实现彻底减压。由于手术体位及操作通道狭长,经腰大肌前方的间隙进入椎间后,无法去除椎管前方间盘。此外,引起严重椎管狭窄的解剖结构如肥厚的黄韧带、增生的关节突、椎体后缘的骨赘等不去除,则难以完成彻底的椎管减压。因此目前的OLIF手术更侧重于促进椎体间融合,仅有间接减压的效果,对部分病人有效[6]。

显然,OLIF手术最明显的缺点是无法完成彻底减压。根据压迫因素的方位来看,椎管后方有肥厚的黄韧带,侧后方有关节突的增生肥大,前方有突出或钙化的椎间盘,侧前方有间盘的突出及椎体后缘的骨赘。黄韧带和关节突的增生肥厚是机体为适应脊柱退变所发生的结构改变,虽然可引起椎管狭窄,但增加了脊柱的稳定性[7]。研究表明,只有同时存在两种及以上解剖因素才能引起椎管狭窄症[8]。严重的椎管狭窄症四面受压,神经组织代偿能力丧失,进而出现循环障碍、失营养和脱髓鞘改变。理论上解除任何一个方向的压迫都可为神经组织提供缓冲空间,取得减压效果[9]。

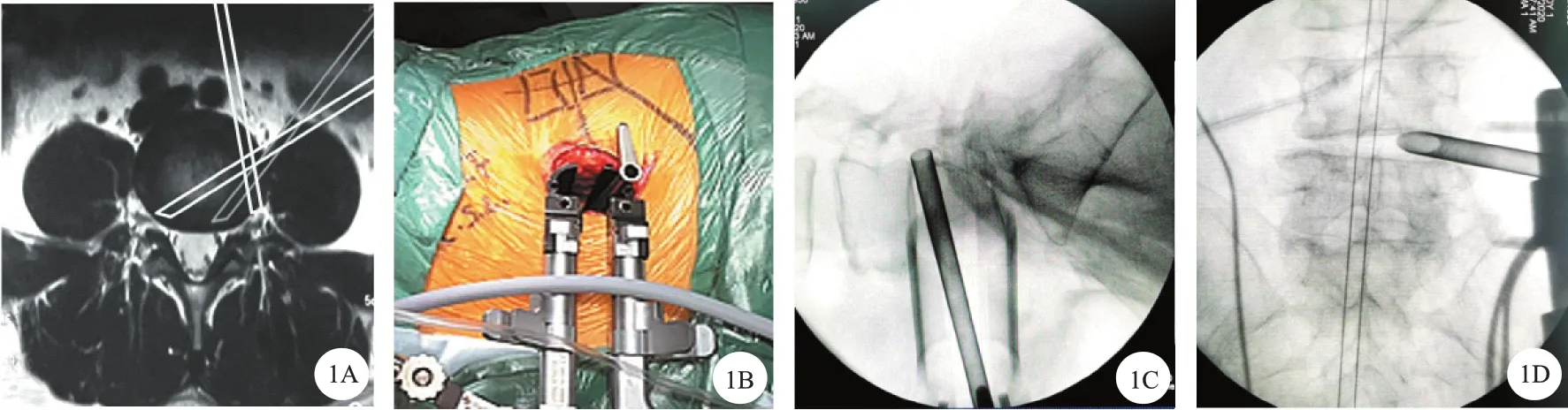

图1 轴向MRI T2图像中,内窥镜工作套管的位置示意(A)。将工作套管插入到OLIF工作通道中(B),并通过术中透视确认套管位置(C,D)

基于以上理论,借助脊柱内窥镜和带角度的磨钻,通过斜外侧入路在直视下将椎间隙后方的间盘组织彻底切除,去除椎管前方压迫;同时可去除侧后方间盘组织并磨除侧后方椎体后缘的骨赘,实现侧隐窝的减压。解除椎管前方压迫,理论上可以获得去除后方致压因素相同的减压效果[10]。本文回顾了运用此技术治疗的3例LSS病人,随访2个月。

手术指征:腰椎管狭窄症,腰椎管狭窄症合并腰椎间盘突出症,Ⅰ/Ⅱ度的腰椎滑脱。手术相对禁忌:Ⅱ度以上的腰椎滑脱,以后方压迫为主的重度椎管狭窄,严重的脊柱畸形;绝对禁忌:病人不能耐受手术。

麻醉方法和体位:选择全麻,一般选择左侧入路,垫腰桥,略屈曲躯体。摆好体位以后,在透视下标记手术椎间隙体表投影和责任阶段椎体的纵向中轴线。

切口及暴露:在两线交点(手术阶段椎间隙中点投影位置)的腹侧3~5 cm,平行腋中线方向,做一3~4 cm切口。打开深筋膜,沿肌纤维走形方向依次钝性分离腹外斜肌、腹内斜肌和腹横肌,用手指钝性分开腹横肌后,证实进入腹膜后,向头尾部及背侧推开,制造一个以目标椎间隙为中心的操作空间。通过带光源的牵开器识别腹膜、输尿管,将腹膜向腹侧推移,手指向背侧触及有韧性的腰大肌,确定腰大肌的前缘。沿腰大肌前缘向其腹侧移动能摸到主动脉搏动,二者间隙即为操作通道。用S拉钩将肌肉及腹膜拉开。辨别解剖结构,沿椎体骨面用“花生米”仔细分离,辨别椎间隙和纤维环。在椎体的侧方置入一枚Kasper螺钉,注意固定钉应靠近终板以免损伤节段血管,在椎间隙的前方1/3处置入探针。X光透视无误后,通过探针置入导丝,沿导丝逐级置入扩张套管和操作通道。

减压与融合:放入自动撑开装置,再次确认视野中的解剖结构,平行于椎间隙撑开,行椎间盘摘除、椎体骨赘磨除、终板处理、试模、置入椎间融合器。用尖刀从前向后切除纤维环,须沿终板切开,否则器械进出时边缘未切除掉的纤维环会像“瓣阀”一样卡入,造成试模取出困难或影响术野。椎间盘切除及终板处理可按通道方向进行,但在器械插入较深时应注意纠正方向以和椎间隙平行,否则可能进入硬膜外腔或椎间孔。可术中透视确定操作位置与椎管和椎间孔的解剖关系。

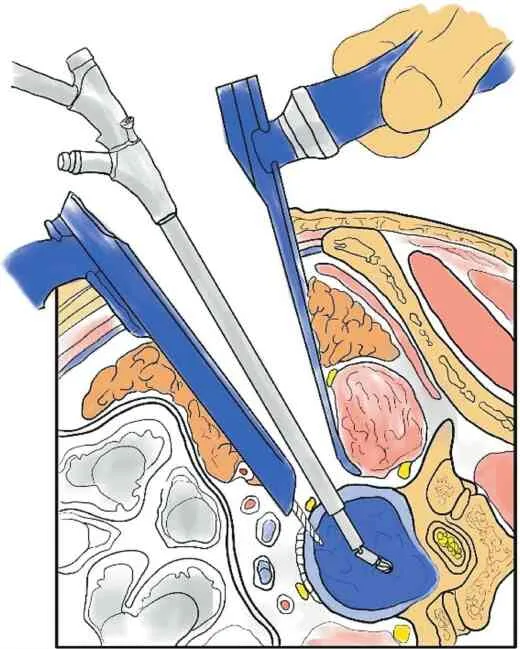

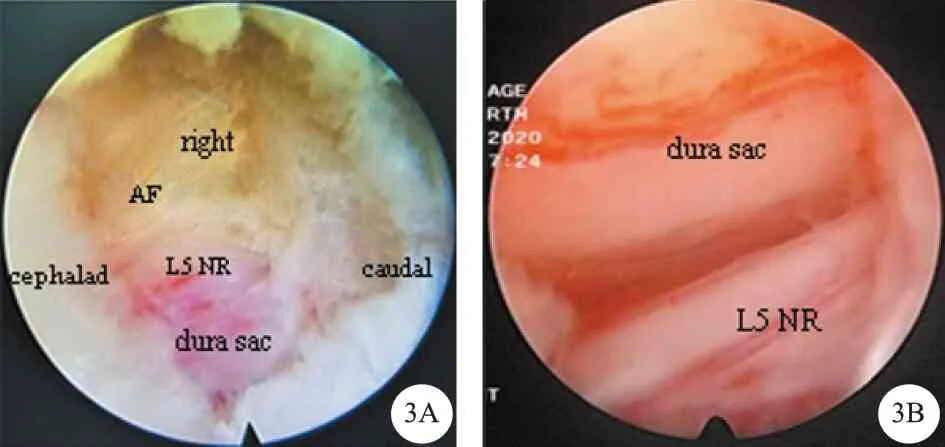

髓核钳取出髓核,刮匙或磨钻处理终板。用钝头骨刀或Cobb锤击或旋转,松解对侧纤维环。一般从后向前松解,切记用力过猛滑向位于椎间隙前外侧的下腔静脉。然后沿操作通道,放入脊柱内窥镜 (图1),处理后方的椎间盘和纤维环,将髓核去除干净,可将间盘背侧的纤维环组织连同后纵韧带一并咬除,在处理侧后方的纤维环组织时(侧隐窝前方),及时调整内窥镜方向,使用带角度的髓核钳、射频刀头等器械,尽可能减压彻底;用带角度的动力磨钻将椎体后缘骨赘磨除(图2)。可术中行“直腿抬高试验”,镜下观察硬膜外形及神经根的活动情况,评估减压效果(图3)。

减压后,冲洗伤口,双极电凝止血。适当撑开椎间隙,试模感知椎间隙的张力,融合器中填入自体骨和骨修复材料BMP2。植入椎间融合器时,缓慢调整方向以使融合器和椎间隙平行。术中透视确定融合器位于椎间隙前1/3的后方。可在融合器前后方椎间隙中植骨。术中出血可以用镜下射频刀头、双极电凝或明胶海绵填塞止血。

图2 脊柱内窥镜下腰椎斜外侧入路椎管减压示意图

图3 腰椎斜外侧入路内镜减压右侧手术视野图(A),减压完成后,内镜下可见硬膜囊及L5神经根减压良好

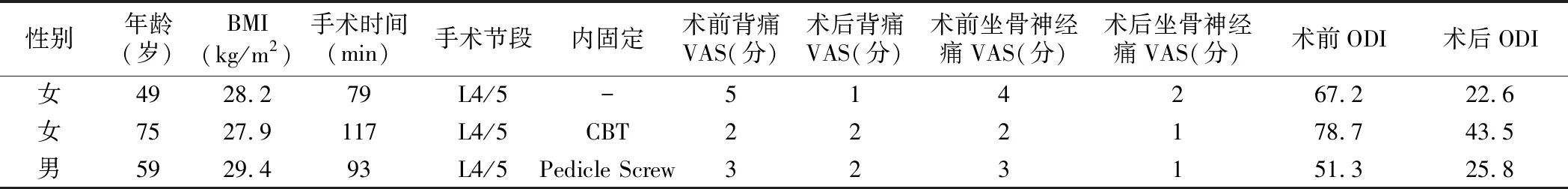

表1 3例接受OLIF合并内镜下减压病人资料

图4 女性,49岁。术前MRI T2图像显示L4 / 5椎间盘突出症和LSS(A,B)。OLIF结合内镜减压后的X线片显示融合器位置良好(C,D)。术后MR T2图像(E,F)所示,腰椎管充分减压,硬膜囊充盈良好(E,F)

关闭伤口放置负压引流管一根,严密缝合深筋膜及皮下组织,皮内缝合。在关闭伤口后,翻转体位至俯卧位,行后路经皮椎弓根螺钉固定,并适当进行椎间加压;对于重度骨质疏松的病人,在椎间融合器置入后,建议给予皮质骨螺钉(CBT螺钉)固定,术中透视确定融合器和螺钉位置。

2019年10月~2020年1月,3例病人接受了该手术。女性2例,男性1例,年龄49~75岁,平均年龄61岁。所有病人均有后背痛、下肢感觉异常和放射痛,间歇性跛行小于300米。小腿外侧的浅表感觉迟钝,所有病人的直腿抬高试验均为阴性,2例病人Kemp征阳性,其中1例病人左侧踇长伸肌肌力IV级。术前腰部MRI图像均显示腰间盘膨出和椎管狭窄(L4/5)。3例病人均接受了OLIF内镜减压手术。术后随访2个月,均诉背痛和下肢放射痛明显缓解(表1),左侧踇长伸肌肌力恢复到Ⅴ级,但仍有2例病人主诉下肢麻木。未发现并发症,1例病人术前、术后腰椎MRI T2图像,见图4。

讨论

与PLIF、TLIF相比,OLIF术避免了对后方脊旁肌的剥离,可有效降低术后腰背痛的发生率,该术式损伤小、出血少,术后恢复快,减少了腰椎融合术后病人的住院时间[11]。研究发现,虽然OLIF可以更好地恢复椎间高度,增加黄韧带的张力,减少黄韧带的皱褶,间接增加了椎管容积[5],但缺乏长期随访及高等级证据,对伴有椎间盘膨出或突出的椎管和侧隐窝狭窄难以有效减压。对于重度椎管狭窄的病人,OLIF并不适用,须附加后路减压,达不到微创的目的[2]。

OLIF术结合脊柱内窥镜同时实现微创、减压和椎间融合。结合3例病人术中所见,OLIF操作通道狭长且与椎间隙平行,无法显露椎间盘后方,也无相应器械可以到达椎间隙后方。脊柱内窥镜工作套筒直径一般为7 mm,足以进入OLIF操作通道,且可进入椎间隙后方窥见纤维环,在高清成像系统的辅助下,实现镜下减压。向背侧移动内窥镜手柄可行对侧侧隐窝减压,向腹侧下压镜柄可实现术侧侧隐窝减压(图1A),必要时可适当延长皮肤切口,以最大程度完成减压。

3例病人短期随访结果良好,未见明显并发症,压迫症状明显缓解,神经功能恢复良好(表1)。由于缺乏足够的病例及长期随访数据,对远期效果仅做谨慎预测。颈椎及胸椎前路减压手术经过几十年的临床实践,已经充分证明前路神经减压的有效性[12-13]。同等程度上椎管后方压迫与前方压迫相比,后方压迫产生的症状似乎要轻一些。有严重神经压迫症状的病人,多为前后方均受压。腰椎椎管内的马尾神经和脊神经属于外周神经,对压迫的代偿和耐受能力均强于脊髓,故及时行任一方向的减压均可能有效果。双腿均有症状的LSS病人,影像学显示椎管双侧均有神经受压,但若在症状重的一侧减压,双侧症状均可缓解。胸腰椎爆裂骨折引起马尾受压,前方减压同样有效,且利于前柱的重建[14]。根据腰骶神经丛的“弓弦理论”,通过前路去除纤维环和后纵韧带,将硬膜及脊神经根的附着韧带(齿状韧带)去除,松解神经根,也可实现神经减压[14]。综上,腰椎前方减压理论上可实现较好的临床效果,这得到了我们病例随访结果的支持(表1)。

OLIF结合脊柱内窥镜手术,是否附加后方固定取决于腰椎的稳定情况。由于PLC、关节突关节及椎旁肌肉均完整保留,前方重建后,若腰椎无滑脱,植骨融合器位置满意且稳定性好,可不予后方固定。若术前存在Ⅱ度以上的腰椎滑脱或置入椎间融合器后术中透视滑脱复位不满意,建议附加后路固定,这有助于提高椎间融合率,避免椎间融合器松动的发生,但有可能增加其沉降的几率,虽然有不少研究表明,后路内固定可能增加邻椎病的发生,但缺乏充分的证据支持[15-17]。

OLIF手术有助于重建腰椎的前凸,此3例病人在椎间置入融合器后,又在融合器前方椎间隙植入骨组织,增强前柱的稳定性。但应避免椎间隙过度的撑开,其不仅导致后方关节突关节、黄韧带等应力增加,产生腰背痛等症状,还可使终板塌陷的概率增加[18]。故应参考邻近阶段前凸角度和正常人群的前凸角度,避免过度撑开椎间隙。

术中去除后方的椎间盘和纤维环,这样椎间隙和椎管是相通的。这与传统OLIF手术不同。为防止骨组织进入椎管,先将融合器放入椎间隙,然后可在融合器的前方植骨。如何避免椎间植骨融合器向后脱落,首先选择合适大小的融合器,保证在椎间隙内有一定的张力。其次,附加后方椎弓根或皮质骨螺钉固定,并行椎间加压可以进一步防止融合器的脱出。

本文介绍了一种可行的术式,利用脊柱内窥镜技术,经过腰椎斜外侧入路同时完成减压、融合和重建的目的,具有一定的临床意义。