小小先生,大大创新

万璨

【摘 要】现代社会最需要的就是创新型人才,数学教师应该用创新的眼光、创新的思路去培育学生。但在当今的数学课堂教学中,有太多的条条框框。如何用创新意识去引领学生创新性地学习,如何用小先生去激励学生创新性地学习,这是本文探究的内容。

【关键词】试学 小先生 伙伴学习 创新

本文以“用计算器探索规律”一课为例,结合创新性理论,开展了一系列创新性的教学设计,力求开拓学生的思路,开启学生思维之门,让试学、小先生、伙伴学习走进创新的数学课堂中。

一、教学过程

(一)利用学前单,让学生有准备地创新

[原始教案]

师:同学们,今天我们要用“计算器”来上一节数学课。下面老师来报算式,你们算完后直接站起来告诉老师答案,不需要举手。看谁算得又对又快,准备好了吗?

32×74 75×63 36×30 3×3

[创新教案]

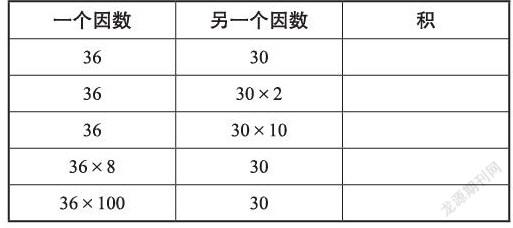

师:同学们,今天我们一起来“用计算器探索规律”,(板书课题)课前我们进行了试学,并完成了试学单。都做好了吗?(出示表格)

师:接下来,谁来汇报?

[点评]在以往的前期教学中,教师往往把学生置于一个空白阶段,即认为学生一点也不了解本节课的知识,然而,在现实中,四年级的学生对于这节课的知识点已经有了一定的了解。因此,课前让学生完成简单计算这一创新的做法,既体现了学生是学习的主人这一理念,又起到了预习作用,这样让学生在课前思考本节课的学习内容后再带着问题去听课,学生对新知识的学习更有针对性,理解更深刻,上课时也就能有更多创新的想法,从而真正成为学习的主人。

(二)借助小先生,让学生充满期待地创新

[原始教案]

师:乘法算式36×30,你想让哪个因数不变,另一个因数乘几?第二个例子,30×36;第三个例子,任选一种方法算一算。

师:仔细观察表格中这些算式,你发现了什么?

师:在其他乘法算式中,这个规律也成立吗?请同学们拿出作业单,填一填。

师:小组上台展示、汇报,你发现了什么?

师:其他同学验证的结果和猜想的结果都一样吗?这样两个数相乘的例子还有吗?再举例。有没有不符合这个猜想的例子?

[创新教案]

师:既然是猜想,那还需要我们怎么做呢?你打算怎样验证?

师:谁愿意来当小老师,用你的例子带着全班同学去验证?小老师说得对不对?口说无凭,我们还得用计算器算一算,小老师也再检查检查,你是怎么算的?

师:刚才小老师的验证符合我们的猜想吗?掌声送给他。还有谁想当小老师?

师:这样的例子举得完吗?你们举的例子中有没有不符合这个猜想的?看来,这个规律是成立的。谁来完整地说一说刚才我们发现的规律?

[点评]刚开始上课的时候,虽说笔者采取了小组合作的方式,但是还是为学生提供了框架,让他们在框架中合作,一切都是按照笔者的“剧本”去进行的。而听完了年级组其他老师的意见后,本阶段笔者注重了学生间的互相合作、共同探究,以及他们之间的合作交流。通过伙伴学习、交流、探索,学生们对于规律是如何得到的有了比较清晰的了解,这样就知其然,且知其所以然。而“小老师”这一环节给了学生创新的机会,课堂上出现了学生做小先生的现象。这样既激发了学生的学习兴趣,又给予了学生参与课堂教学的机会,借助小先生,让学生对创新的学法充满了期待,使课堂和数学学习富有吸引力。

(三)通过联想,架起新知与旧知之间的创新互动

[原始教案]

师:(展示)口算24×20,你是怎样算的?能用今天的规律解释一下吗?

师:根据16×5=80,计算16×25、16×35。

(生独立完成)

师:你是怎么算的?

师:计算25×16,你选择哪种方法?

生:计算器。

师:如果给你25×4=100呢?你选择用哪种方法?25×8会算吗?

师:从下往上观察,你还能发现什么?小組合作,说一说。

(小组汇报自己组的结论)

[创新教案]

师:根据16×5=80,计算16×25、16×35。

(生独立完成)

师:(最后一组题)你是怎么算的?

师:下面谁来当当小老师,接着出一道题考考大家?

(一生自愿当小老师)

师:你来请个同学回答你的问题。他说得对不对?还有谁想当小老师?等于多少?

师:出示16×5×a,你会算吗?这里的a可以是哪些数?

生1:自然数。

生2:任意数。

师:其实,我们今天发现的这个规律,在二年级的时候就已经在用了,相信吗?你们看,2×30=60,怎么算的?为什么这样算?

师:2不变,3后面添一个0,就是3×10,积6×10。

(师在学生说出2×3=6后板书)

师:根据2×3=6,你还能完成哪些计算?

(若生说不出20×30,则师问:20×30能不能一口报出答案?)

师:比较2×3=6和20×30=600,你发现了什么?

生:积×100。

师:根据这组算式,你想到了什么?大胆说一说。

师:可以用刚才学习的方法在小组内验证吗?请小组长拿出绿色探究单,并负责记录。

[点评]这一阶段,在第二次教学中,笔者都重新设计了书上的习题,让学生在掌握知识的情况下进一步加深对规律的理解。然而在第一次修改时,笔者在乘法的变化规律还没有完全探究的情况下,就急于拓展有关除法的规律,教学效果不佳。在后期的修改中,笔者注重了一个规律一个规律分层次地去教学,并且加入了2×30=60这道题目,让当下的知识与二年级的知识产生联系,通过联想,架起了新知与旧知之间的师生创新互动,同时也为后续的学习奠定了基础。

二、结论

如前所述案例,在数学课堂教学中,如何培养学生的创新能力?一是要先了解学生自身的已有经验和知识水平,并据此制定专属于学生的教学设计;二是要合理设计出有利于学生创造性思维发展的教学设计;三是要想创新,必须有坚实的根基,从学生最熟悉的生活入手。这样,学生的创新能力才能得以提高。

(一)创新教学,要改善学生思维环境

最能让学生创新的是适宜的环境——民主的环境非常重要,学生只有身心愉悦,才能有所创新。良好的师生关系,才能使学生亲近教师和教学,间接地吸引学生去热爱数学学习,这样学生才能得以创新。在日常教学中,笔者会有意识地营造轻松的课堂氛围。如在学生回答正确时,笔者会用激励的语言和肯定的手势去表扬他们,而当他们有不同见解时,笔者则会先给予充分的肯定,再给予独立思考的时间,让学生在轻松的心理状态下学习数学。慢慢地,学生敞开了心扉,不再担心数学,不再害怕数学,这时就会有一些学生开始有新的思路、新的思维方式,创新性思维也就会逐渐得到培养。

(二)创新教学 ,要大胆启用小先生

长期以来,教师在小学生的眼中总是权威,是他们崇拜的对象,他们认为教师的话一定是对的,不会质疑教师。可是这种学生始终处于服从地位的状况已经严重阻碍了师生之间的思想碰撞,学生即使有创新的想法也会被扼杀在萌芽中。新课标指出:学生是课堂的主体,教师不仅要尊重学生,还要让学生的主体地位得以提升。小先生环节就是一个很好的展现机会,不同学生对同一知识的学习效果会有所不同,学习效果好的学生可以当小先生,既展现了自身的学习能力和学习成果,又给其他学生树立了榜样。同时,生生之间是同龄人,学生教学生往往比教师教学生效果更好。这时教师就应该大胆放手,让学生在教其他学生的过程中,打开自己的创新思路,也让其他学生的思路得以拓展,從而多方面发展。

(三)创新教学,要与生活相联系

陶行知先生说:“我们要活的书,不要死的书;要真的书,不要假的书;要动的书,不要静的书;要用的书,不要读的书。”也就是说,在数学教学中,我们应该以生活为教学指导,从生活中出发,寻找数学问题,再利用数学知识来解决生活中的数学问题。陶行知先生的观点与现今的教育思路不谋而合。对于小学生来说,创新并不是让学生创造出惊人的公式或者结论,而是在现有的基础上有所提高和拓展,只要是学生之前没有接触的或没有想到的,哪怕是一个小小的想法,都有可能成就一条创新之路。

注:本文系江苏省教育科学“十三五”规划2016年度重点自筹课题“‘小先生制’思想关照下同伴互学课堂文化建设的研究”(课题批准号:B-b/2016/02/24)的研究成果之一。