基于核心素养的中学物理小组合作概念教学

游远方

摘 要:物理核心素养包括物理观念、科学思维、实验探究、科学态度与责任等要素。物理概念教学,就是要使学生经历概念的形成过程,让学生自主分析事物,得出事物的共同特征,抽象概括出概念。在这一过程中,学生知道了概念的来源,清楚了概念的界定,将概念融入已有的知识体系中,应用概念去分析解决问题。由于学生生活经历、知识基础、思维水平不同,通过小组合作,学生互帮互助,交流讨论,能有效提高建构概念的效率,提高学生的核心素养。在课堂上,老师要把“讲概念”转变为“学生自主合作建构概念”。本文以密度概念教学为例,阐述利用小组合作进行概念建构,实现物理核心素养提升的过程。

关键词:核心素养;小组合作;物理概念

不可否认,我们的概念教学还存在将概念硬生生塞给学生的现象,存在着通过大量练习强化概念记忆的现象。这种教学的不足之处,是学生不知道物理概念的来源,没有经历概念形成的思维加工过程。基于小组合作的物理概念教学,学生自主对比、分析事物,得出事物的共同特征,抽象概括出概念,理解概念的内涵与外延,把概念融入已有的知识体系中,学生合作建构概念的过程就是核心素养的形成过程。本文旨在以密度概念教学为例,探讨基于小组合作的初中物理概念教学,在自主建构概念的过程中提升物理核心素养。

一、提出要研究的问题

初中学生在头脑中已经有了质量和体积的概念,会比较不同物体质量、体积的大小。比如,可以通过用手掂量、用仪器比较质量大小;可以估测物体体积大小,或用仪器比较体积的大小。然而,学生还没有建立质量与体积间的联系,也没有意识到同种物质组成的不同物体具有不随质量和体积变化的共同特征。基于对学情的分析,教师要做的工作就很明确了,那就是要让学生测量物体的质量与体积,通过对数据的处理,从结果中发现规律,得到同种物质的共同特征,从而抽象概括出密度的概念。

课堂上,教师拿出两个容积相同的小矿泉水瓶,一瓶装满水,一瓶装满酒精,展示给学生看。

师:两瓶液体的体积相同,两瓶液体的质量相等吗?

一部分学生认为相等,一部分学生认为不相等。

教师演示:用天平测出两瓶液体的质量,结果显示体积相同的水和酒精的质量不相等。

提出问题:同种物质组成的物体的质量与它的体积有什么关系呢?

二、明确合作的目的

针对提出的问题,学生需要明确合作的目的,就是探究出质量与体积的关系。教师给出的材料是三块大小不同的铝块、三块大小不同的铁块。学生对合作任务进行分解,明确小组同伴要做的工作,一是测出物体的质量,二是测出物体的体积。小组长做好小组成员的工作分工,安排一部分同学负责测质量,一部分同学负责测体积,一部分同学负责记录数据和计算,最后分析数据,得到结论。通过合理的分工,可以提高合作的效率。

三、做好小组合作实验前的准备

在学生合作进行实验前,教师为学生复习天平及量筒的正确使用方法。

师:如何测量物体质量?

生:用天平。

老师与同学一起复习天平的使用方法:使用天平前,要调节天平,使其平衡;测量物体质量前,要先估计被测物体质量的大小,根据估计值从大到小向右盘加减砝码等。

师:如何测量铝块、铁块的体积?

生:用量筒,用排水法测量物体体积。

老师与同学一起复习量筒的使用方法,强调在读数时,视线要与水的凹面相平。在复习天平、量筒使用方法的同時,老师还要强调天平、量筒使用的注意事项。

四、小组合作进行实验探究

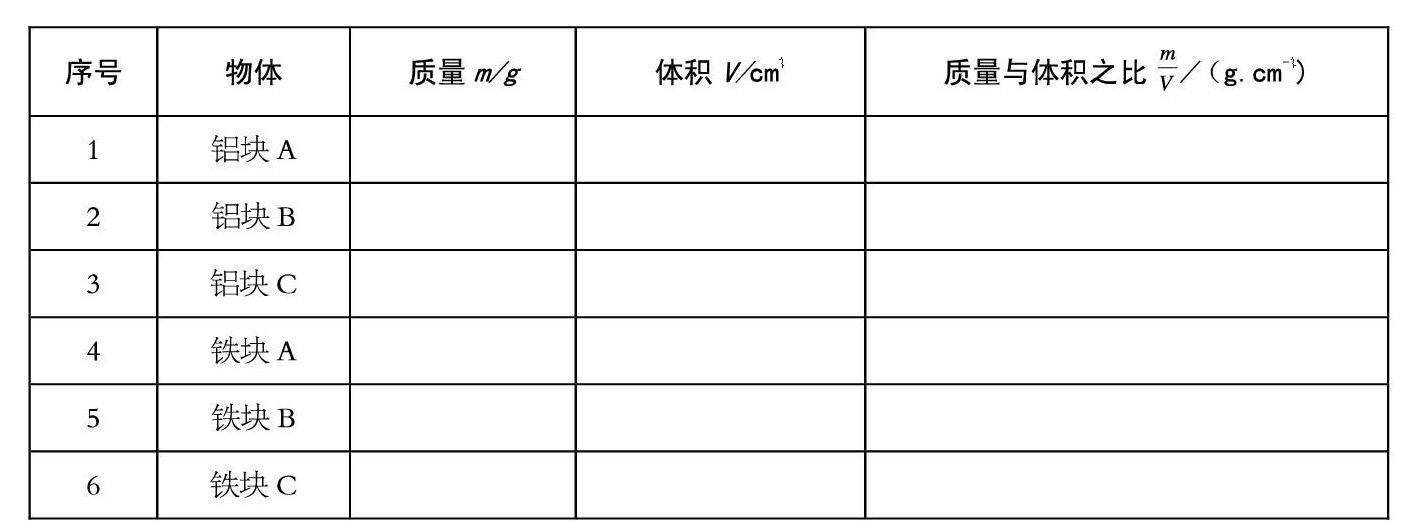

小组成员按照组长的分工,各司其职进行实验:先把物体的质量测出来,再交由测体积的同学测体积,并将实验数据记录到下面的表格中。

学生根据记录的数据,计算出每个物体的质量与体积的比值。

学生小组合作分析数据:对比同种物质的数据,对比不同种物质的数据,从数据的对比分析中发现规律。

学生小组合作得出结论:三块铝块质量与体积不同,其质量与体积的比值都是相同的;三块铁块质量与体积不同,其质量与体积的比值都是相同的;铝块的质量与体积的比值 跟铁块的质量与体积的比值 是不同的。

学生小组合作抽象概括出概念:通过概括,得出同种物质组成的物体,它们的质量与体积的比值是相同的;不同物质组成的物体,它们的质量与体积的比值一般是不同的。为了表征物质的这种特性,引入密度的概念:把某种物质组成的物体的质量与它的体积之比叫作这种物质的密度,用公式表示为 。

以上过程,学生进行实验、记录、计算、对比、分析数据以及发现规律,都是学习小组合作完成的,学生亲身经历了建构密度概念的过程,对概念来源及所表示的物理意义有了深刻的理解,有效提升了学生的核心素养。

五、小组合作解题,提升思维

运用密度概念进行解题,要把握“密度是质量与体积的比值”“密度是物质的一种特性,同种物质密度相同,不同物质密度一般不同”这些本质。同时,通过解题运用,促使学生对这些概念的本质有更深刻的理解。

1. 老师举例。

例:一杯水的密度为1g/cm3,倒走一半水后,剩下的水的密度为________。

学生小组讨论,互相交流,认识密度是物质的一种特性,同种物质密度相同,剩下的水的密度为1g/cm3。

2. 老师出示习题,学生合作解题。

(1)两个同种材料组成的实心物体,一个质量为200g,另一个质量为500g,比较两个物体密度大小。

(2)有甲、乙两个物体,甲的质量是乙的质量的2倍,甲的体积是乙的体积的3倍,它们的密度之比为多少?

(3)一个玻璃瓶子最多能装1kg水,这个瓶子最多能装多少千克的酒精?

学生分析题目,找出题目所隐含的条件,分析题目给出的条件是密度相同、质量相同还是体积相同,尝试运用密度概念解决问题,得到答案。

3. 小组交流、讨论各自的做题过程,将自己的解题思路及答案与小组成员交流,如果出现不同答案,则进一步研究解题思路及方法,得到最终答案。

4. 老师巡查批改各小组答案,最后老师点评解题方法。学生核对自己小组的答案,如果答案错了,则要分析错误原因,讨论出正确的解题方法,更正错误。

以上过程,学生应用所学的密度概念及公式来答题,通过小组交流、讨论,纠错、更正,加深了对密度知识的理解,提高了运用密度概念解决问题的能力。

学生建立密度概念是基于对物体质量与体积的感性认识,老师不能代替学生形成密度概念的过程。老师创设情景,提供材料,引导学生进行小组合作,通过实验与计算,分析、处理数据,抽象概括得到密度概念,学生成为建立概念的主人,真正经历物理概念形成的思维过程和动手实验过程,有效提高了学生的核心素养。小组合作,融合了多位学生的思维,在交流与讨论中,实现了真正意义上的概念建构,在此过程中实现了物理核心素养的提升。作为老师,要引导学生去建立概念,不要再走“讲概念”的老路了。