三轮车夫登上学术舞台

潜心阅读的蔡伟

11年前,只有高中学历的三轮车夫蔡伟被复旦大学出土文献与古文字研究中心破格录取为博士研究生。

如今,48岁的他在贵州安顺学院教3门课,看到学生,他会想到自己。

他因知识改变命运,他希望自己的学生也能如此。

他从没给学生提及他的那些苦日子。那时,他每卖50根冰棍,才能买一本5元的二手书。东北的冬天,他把《老子》《庄子》《韩非子》包上书皮,套层袋子,塞进保温箱的夹层,有空就取出来读。

如今,他自称“学术不差也不冒尖”,一年发表一两篇论文。大多数时候,他喜欢一个人待在办公室,被泛黄的古書包围。电脑屏幕被竖起来,便于放大查看那些模糊难辨的古书图片。时不时,他提起毛笔,在宣纸上写小楷。

蔡伟研究的领域是“小学”,这是中国古代对文字学、音韵学和训诂学的统称。他的工作是将旁人看着晦涩难懂的古文字,解析出准确的意思。

“如果没什么真知灼见,就干脆不写,写一篇论文至少要解决一个问题。”蔡伟说。

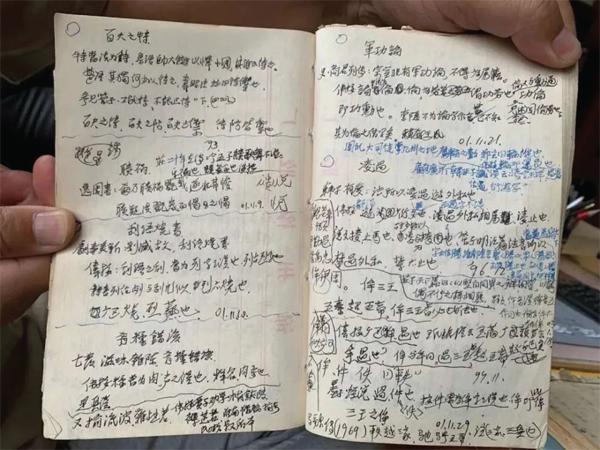

这些已刊发的文章,不少来源于他早期写下的读书札记。他积攒下了几十本笔记,落款的时间跨越了30年。

小学时,他练过几年毛笔字。因为字帖上总有很多看不懂的繁体字,他便捧着字典来回查。他的语文成绩一直领先,到了高中,理科最低的成绩只有十几分。

蔡伟把图书馆当成教室。锦州市图书馆办借书证要资质,他便磨着父亲请单位盖章。他几乎天天打卡,一年多的时间里,光是古书,蔡伟就看了两三百本。

高考落榜后,蔡伟进了橡胶厂工作,工厂实行三班倒。工作之余,他就泡在图书馆,“几乎把能看的书全看了一遍”。

3年后,他从橡胶厂下岗。蔡伟没钱、没学历、没技术,摆在他面前的路似乎只有两条,做小买卖或是卖力气。

他先在食堂后厨做过一年,是临时工,一个月100元的工资,主要做馒头。后来,他买来一辆三轮车,绑上1米长的木箱,里面再塞三四个保温箱,放入棉被隔温,每天跑去商场门口摆摊。

雪糕5角一根,冷饮1元一瓶。天热时,雪糕卖着卖着就化了,他自己吃一些扔一些。冬天时冷饮卖不动,他改卖炒瓜子,有时一个月赚不到500元。摆摊的空当,他读书,有时捡行人随手丢掉的废烟盒,抽出锡纸,用来记笔记。

他知道自己不适合做小生意,但不敢不干。“不然能做啥?”蔡伟说。

在很长一段时间里,他沉浸在古文字的孤岛里。有人说蔡伟“酸”,饭都吃不饱还琢磨“闲书”,不务正业。家人看不懂他的研究,身边找不到能问询的老师,他便一本一本地看,没什么章法。

那时,每过两三天,他就跑去图书馆换一批新书。锦州市图书馆的工作人员以为他看着玩,问他:“这玩意儿你能看懂?”直到后来,有人拿来收藏的民国古画咨询真伪,蔡伟通过画中的文字一眼识别出那是赝品,才赢得在场的人赞叹。

自学四五年后,24岁的蔡伟寄信给复旦大学出土文献与古文字研究中心教授裘锡圭、清华大学出土文献研究与保护中心主任李学勤等学者。他向对方请教,也提建议。

裘锡圭在1997年第1期的《文物》上发表过《〈神乌赋〉初探》,提及尹湾汉墓出土的简牍篇目《神乌赋》,其中的“佐子”不明其意。蔡伟写信表示,“佐子”疑读为“嗟子”,即“嗟”,是叹词。

后来,裘锡圭同意了他的看法,还在1998年第3期《文物》上发表了文章。

在锦州,蔡伟一家三口挤在一间屋里,墙边、床底下塞满了古书。可更多他想看的古书是买不到的。碰上实在喜欢的,他就从图书馆借出,直奔复印店。那份复印版的《广雅疏证》已有30年,字里行间被他写满了批注,直到现在还在使用。

有些书无法外借,他就坐在图书馆里抄。橡胶厂发的表格纸被他小心翼翼地攒成摞,再一一从中对折,有字的一面向内,订成一本。他仿照古书从右侧写起,完成《尔雅》的抄写,花了20天。

这些简易的装订本,被他越翻越薄,折痕处轻微一碰就可能散开。

他最奢侈的消费是凑钱买了一台电脑,接入互联网的第一件事就是在搜索引擎里检索古文字。

蔡伟的读书笔记

在国学网上,爱好相同的人扎堆在论坛里发帖子。蔡伟家联网是通过电话线,每次他拨完号,就快速打开论坛和邮箱,使用十几分钟后便匆匆下线。

即使如此,那几个月,他家的电话费还是频频超支。后来,他干脆去网吧,在一片打游戏声中敲着自己的学术思考。

他没写过点击量超高的“爆款”文章,不参与论坛家长里短的讨论,只发言之有物的硬核观点。第一回“披着马甲”发帖,他就被版主私信询问:“你是蔡伟?”

那时候,除了给几位古文字学学者写信,蔡伟已在几所知名高校主办的学术网站上,发表过自己的学术观点。

在当年的版主、如今的北京大学考古文博学院副教授董珊的印象里,蔡伟对古书熟,引用辞例信手拈来。在那个检索并不方便的年代,蔡伟盯着旧材料,总能发现新问题,还解释得精准。

董珊和蔡伟同龄。他说,蔡伟是那种利落干脆的人,一两句话解决一个问题,不用多说,一看就对,“这种本事差不多是对古书了如指掌的老先生才能做到的”。

干这行,即使是学术大家,也偶有误差。不过,蔡伟的错误率很低。裘锡圭也曾在回信中肯定蔡伟:“不计功利,刻苦潜修,令我十分钦佩。”

后来,蔡伟的妻子病倒了。这个下岗后在超市当过服务员、送过报纸和牛奶的女人,被迫中止工作。儿子还在上学,家里全靠蔡伟一个人支撑。为了给妻子治病,他向亲戚借了5万元。

拉车比卖冰棍、瓜子赚钱,他便蹬着三轮车在城市里穿梭。从早到晚,一天跑10多趟,挣三四十元。白天停不下来,晚上回家累得倒头就睡。原本大片的读书时间,也被切割得很碎。一年后,奔波的蔡伟头一次感觉到,自己的境遇竟如此糟糕。

在此之前,无论是和学者的书信往来,抑或是在网上,蔡伟从来都只谈学术。有一次,蔡伟忍不住在信中写了寥寥几笔,对董珊讲述了自己的现状。

那封信只有一页多长。在董珊的记忆里,对方没提要求,没有抱怨,却让他动容。董珊找到复旦大学出土文献与古文字研究中心的教授刘钊。2008年,复旦大学出土文献与古文字研究中心与中华书局、湖南省博物馆联合编纂《马王堆汉墓简帛集成》,临时聘请蔡伟加入。

这是一份根据前人观点进行修正、完善的工作。蔡伟一张张翻阅竹简照片,写下注释。古文字本就难认,多数还模模糊糊,平均下来,一列的30个字里,要重新解释的有将近一半,蔡伟花一天时间才能完成一支竹简的注释工作。

进组一年,他的能力大家有目共睹,几位教授想让蔡伟读博。

从2000年起,复旦大学开始实施一项制度:两院院士、杰出教授和全国百篇优秀博士论文指导老师,可以自主招收博士生。考题由导师自己出,学生可以不参加统考。作为国内知名的古文字学家,裘锡圭教授有自主招生的权力。

不过,按规定,报考博士必须具有硕士学位或同等学力,蔡伟只有高中学历。复旦大学研究生院的领导最终找到教育部,将裘锡圭、李家浩、吴振武3位著名学者联名写的推荐信,连同复旦大学的申请书一起报送教育部。

入学考试是摆在面前的一场大考。蔡伟的英语不过关,还10多年没怎么学,学校就将英语考试改为日语考试。可蔡伟的日语也是零基础,他突击了一段时间,终于过线。

因为是自学,蔡伟的知识体系并不系统,他跟着博士班上课,按学校的要求,还要补基础的通识课,修一些本科、硕士课程。后来,他的学分修满了,但博士论文迟迟不过关。他要学着去适应学术表达的范式,来来回回地改。他博士读了6年才毕业,算是班上最久的。

他也是班里年龄最大的,比同学年长近10岁,但档案最薄。毕业后,他本想回东北,投了好几所当地的院校,简历都没过——频繁地卡在年龄、第一学历、发表的文章上。

半年里,蔡伟一共投出二三十份简历,多在第一轮就被淘汰。直到安顺学院录用他,他才定下工作。这是他找的所有工作里离家最远的一个,彼时安顺尚未开通高铁,他从锦州赶来用了两天两夜。

他被安排在学校图书馆的古籍特藏部,编写馆藏古籍书志。在图书馆里,他是学历最高的,也是唯一一个研究出土文献的。他还教3门课,古代汉语、文字学和书法。

蔡伟喜欢泡在几所知名高校主办的出土文献网站上,看最新的学术观点。但凡出了新材料,他就找来研究。

在网上,他起了五六个网名,“锦州抱小”“小雅”“黔之菜”……“有时候就是刻意不想让别人知道是我写的。”蔡伟说。他享受更换网名后归零的状态,用新的名字“再慢慢闯出一片天地”。

他刻意从曾经的片刻“高光”中淡出。因为被破格录取,蔡伟曾被写进新闻里,后来他拒绝再接触媒体,为此特意换过手机号。“古代典籍本来就冷僻偏窄,既然不为大众熟知,也没必要总是让人知道。”

他强调,自己只是喜欢这门学科,不愿当所谓的学术明星。他最担心自己的精力被分散。

“只有对学术产生影响,在古文字学界能有深入的研究并发表独立客观观点的人,才是最神圣的。”他曾这样表示,“做学问,不就是要经得住长时间的埋头嘛,名利是致命伤。”

圈子里知道蔡伟的人不少——他的文章不以量取胜,但都能立得住脚。

董珊感叹,无论是最初在論坛上相识,还是后来因为破格录取被写入新闻,蔡伟本来有很多“可以红”的机会,但他始终是淡淡的,低头研究自己那摊事儿。

蔡伟不讲究外在的东西,唯独执着于买书,每年购入的新书有几百本。离开复旦大学前往安顺学院时,他打包运出80多箱藏书,花了4000多元——快赶上后来一个月的工资。

蔡伟仍不富裕。他把家里一整面墙打成书柜,买来能两面放书的书架,再加一张一米长的书桌。

在做学术之外,他的生活很简单,逛市场、刷短视频,或是练练毛笔字。自行车骑久了,他会腿疼,这是之前蹬车落下的老毛病。

在复旦读博的时候,他回过锦州,到昔日摆摊的地方转了转。一同出摊的4个人,只剩下一个。他记得,自己曾是这群摊主里最年轻的,夹在一片吆喝声中,捧着书的他看上去总有些格格不入。

(月亮狗摘自《中国青年报》2020年10月28日,本刊节选,沈家善、王景烁摄)