“引导式参与”支持特殊儿童远程教育的策略

汪辰

摘 要:罗格夫(Rogoff)提出的引导式参与理念,确立了儿童在学习以及认知成长过程中的主体地位,建构了家长、其他照料者在支持、帮助、指导儿童实现发展过程中所扮演的辅助角色。文章以引导式参与学习理论为基础,以“新特教线上教育平台”的使用为例,介绍了该平台在设计使用中依据特殊儿童能力水平提供不同的学习内容,体现了特殊儿童课程学习的个性化特征,实现了认知学习与社会生活不相离的核心思想,并着重探讨了特殊儿童“学科”“生活”课程的学习中,引导式参与理论所发挥的作用和策略。

关键词:特殊儿童;引导式参与;远程教育平台;支持策略

中图分类号:G434;G760 文献标志码:B 文章编号:1673-8454(2020)22-0030-04

一、“引导式参与”的主要意义

1.定义

引导式参与(guided participation)所反映的是儿童与父母或照料者之间一种密切互动的关系过程,在这个过程中,儿童与父母、成人或其他有经验的伙伴(照料者)共同参与到有意义的活动中来,儿童能从中主动学习新的技能,并形成问题解决的能力。在《思维学徒》(Apprenticeship In Thinking)一书中[1],罗格夫(Rogoff)第一次提出了这样的概念,并以此作为对维果茨基社会文化理论框架下,儿童认知发展逐步向高阶思维水平过渡的探寻。

引导式参与理论的提出着重强调了儿童在学习以及认知成长过程中的主角地位和积极作用,而家长、其他照料者则在支持、帮助、指导儿童认知发展过程中扮演着辅助的角色。由此可见,引导式参与所描述的儿童学习与发展过程应该是一种漫长陪伴的过程,是一种主动而为的过程,也是一种破土生长的过程。实现这些过程是艰辛的、有挑战的,实现这些过程既需要意识的引领,也需要时间的积淀,更需要环境的熏陶,从而达到“厚积而薄发”。

2.应用

国外学者针对引导式参与的研究多集中于儿童早期发展研究领域,研究对象主要集中在儿童3—7岁的年龄阶段。这些文章一方面会重点关注儿童家庭教育的状况,父母如何在学前阶段对自己的孩子进行有效的指导和教育,例如儿童进食能力培养、家庭安全教育等[2][3];另一个关注热点是在幼儿园、学校视域中,教师如何利用引导式参与提升儿童的学习能力,例如对于儿童社会性的培养,对特殊儿童复杂的社交行为和游戏方式的塑造等[4][5]。

目前,随着信息技术日新月异的进步,也有相关学者对如何通过一些科学技术手段实施引导式参与为大学生提供创新性的学习环境产生了研究兴趣[6]。而在国内,以“引导式参与”为主题的策略实践研究并没有得到广泛的关注,在特殊教育领域中提及较多的是“引导式教育”“参与式教学”等,它们与“引导式参与”可能会在理念与实施过程中存在一些相似或交集的地方,但究其理论本源来说,还存在一定的差异。

二、特殊儿童远程教育支持策略探寻

1.个性化、多样化的远程教育支持内容

未来学家托夫勒(A.Toffler)认为,教育与信息社会一样,具有个性化、多样化的特点[7]。2020年初,苏州工业园区仁爱学校联合新教育研究院、南京特殊教育师范学院以及国内一些特殊教育学校,共同打造了特殊儿童线上教育课程——“新特教线上教育平台”。该平台使用至今,课程特色鲜明、实操性强、受众面广,得到了广泛的好评。在新冠肺炎疫情期间的居家学习活动中,不仅为特殊儿童家庭教育提供了即时、丰富、有效的指导,也为全国各地特殊教育学校教师的教学视野扩展、教学思路碰撞起到了积极的作用。

在教育内容的供给上,平台突出了以“学科”+“生活”为主题的两大类资源的体现(见表1),例如,富含学科特色的“生活适应”“生活数学”“生活语文”的微课、校本教材推荐,还有蕴含生活味道的“生活技能训练课程”“走开!冠小毒”等绘本阅读课程。

在“新特教线上教育”平台中,无论是“学科”课程还是“生活”课程,在远程实施的内容整合中,它们之间都已经彼此融通,“学科”走进“生活”,“生活”融入“学科”,从而服务于特殊儿童发展的需要。与此同时,两类课程也都充分满足不同的特殊儿童根据自我能力水平自由组合学习,教师、家长从中选择或学生自主选择一门或多门课程作为学习资源。平台的创设与使用体现了特殊儿童在多元课程供给下的个性化学习特征,同时也实现了认知学习与社会生活不相离的核心思想,为引导式参与的实施提供了条件和可能。

2.创新式、共享式的远程教育支持方式

美国教育家伊里奇在《非学校化社会》中指出,现代教育需要通过融合广泛、开放、交流的社会教育网络,最大限度地利用教育资源的价值,形成普遍化的教育和学习。马和民认为学生的教与学应该超越教室的物理限制和讲授倾听的授课限制[7]。罗格夫(Rogoff)在专著中提到引导式参与是一种发展性指导,包括直观的交流形式和允许儿童学习的远程安排。同时,其还认为除学校教育外,其他形式的教育也能够成为儿童认知发展的关键性因素[8]。这些论述带来了新的启示,引导式参与不需要局限于学校教育中,可广泛存在于家庭教育和社区教育中。

2020年,由于受到新冠肺炎疫情的影响,国内很多中小学、幼儿园都以居家学习指导的形式开展教育教学活动。仁爱学校在推出“新特教线上教育平台”的同时,也在研制適合每一个特殊儿童的各学科领域、生活领域的学习清单,并以通用化设计、个性化学习为宗旨,为每一位学生提供了个别化教育的家庭指导路径,进一步开发和创新教育信息化资源。

除了仁爱学校之外,国内其他特殊教育学校、中心也将各自的课程资源包放入平台,形成了一定地域化、校本化、共享式的线上课程平台资源特征。这种对于特殊儿童远程教育模式的引领探索,也让特教从业者们看到了特殊儿童认知学习的另一种方式,除了教师、康复师以外,家长、照料者成为特殊儿童身边的重要人士或重要他人,并成为有效实施引导式参与的重要因素。美国社会学家米尔斯(Mills)也坚称“重要他人”是将个体与其社会化发展相联系,吴康宁则将“重要他人”分为互动性和偶像型两大类[7][9]。

3.破解远程教育支持的体制困境

特殊儿童远程教育支持的主体关系从“教师—学生”(家长监督)转移到了“家长—学生”(教师监督)。主体重心的转移可能会带来一系列的问题与挑战。一方面,由于特殊儿童自身障碍的原因,他们是否具备自发的学习动机,是否具备持久的自学能力,是远程特殊教育能否有效实施的重要因素[10];另一方面,特殊儿童家长相关意识的强弱、知识技能的深浅、时间空间的盈余等都会影响远程教育工作的进程。教师需要清楚地认识到家长功能的发挥与否影响着远程教育支持的效果与质量,同时教师也要坚定自己的教育信念,一起树立起学校(远程)教育的价值标杆,尽力去帮助家长找到儿童学习的立足点。

从引导式参与的定义可以看出,儿童始终处于教与学的核心地位,家长、有能力的照料者或伙伴都被视为引导式参与中不可或缺的元素。如何即时帮助,如何有效指导,如何培养儿童的问题解决能力,如何让儿童自立,这些特殊儿童家庭教育中的难题,也成为了重要的问题。此外,不同于普通儿童教育,当面对特殊儿童时,家长或照料者一旦发现自己缺少一定的专业指导技能,就很容易让孩子逐渐消失在学习的幕后,家长成为了学习的主角,孩子则完全依赖于家长的帮替,这些都是目前特殊儿童家庭教育中普遍存在的现象。

美国对于特殊儿童家庭干预提出了个人家庭服务计划(IFSP),并要求家长积极参与且家长需要同专业人士紧密合作[11]。面对种种困难,在目前国内特殊儿童远程教育过程中,尝试实施引导式参与就成为了一个合适的契机,也是一次合理的探索。

三、特殊儿童远程教育中重塑适宜的引导式参与策略

1.创设适宜特殊儿童学习的社会生活环境

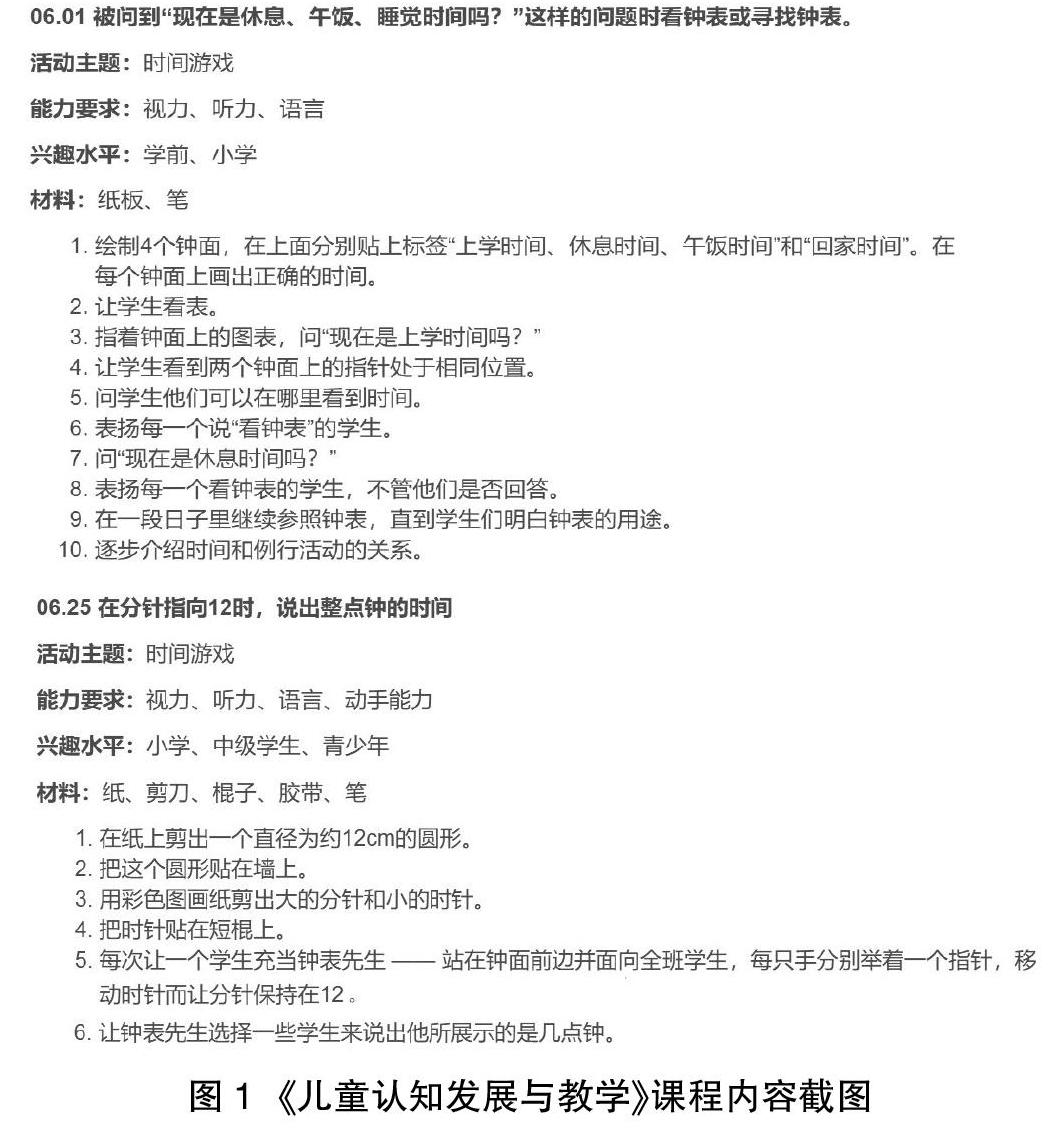

不同于传统的学习理念认为儿童的学习情况与他们的学习本能或天赋有关,引导式参与看重环境对于学习的影响,认为儿童的活动与他所处的社会环境密切相关[1]。而对于环境的理解,它离不开生活的属性和社会的属性。环境中的人、事、物则构成了引导式参与的主要元素。例如,在新特教线上教育平台《儿童认知发展与教学》课程的时间认知教学中,家长可以手把手地带领特殊儿童认识家里的时钟,可以陪伴特殊儿童一起制作时钟道具,也可以在特殊儿童每日主要活动时,出示时钟并告知即刻的时间等。在这些例子中能够发现课程虽然都围绕着同一个主题开展活动,但是会根据特殊儿童的能力状况对计划进行改编、微调,各个活动之间也可以相互借鉴、协调发展,如图1所示。

越来越多的特殊教育教师、家长都意识到社会生活环境对学习的重要性以及它对人全面发展的整体考虑。但是,任何与特殊儿童学习相关的社会环境都应当小心经营、合理利用,切勿将社会生活环境与特殊儿童的实际经验相剥离。例如,当一个特殊儿童通过新特教在线教育平台微课程学习了如何使用支付宝付款,但没有得到外出购物付款的操作体验,那么这样的学习经验无法与真实的社会生活环境产生联系,不利于支持特殊儿童在社交、应变能力上的发展。特殊儿童的深度学习探索之路还没有开启,他们未来会遇到什么样的困难,取得什么样的成功,都很难预知。因此,在指导中应该遵从孩子的步伐循序前进,适时提供一些与孩子能力相距不远的社会生活环境支持,实现能力的稳步迁移和持续提升。

2.塑造适宜特殊儿童发展的社会化行为

教育在于实现个人的社会化,且能够串联起个人、团队与社会的实际联系[7]。在适宜社会生活环境的支持下,引导式参与的渗透能给特殊儿童带来行为的质变。随着时间的推移,在引导式参与的作用下,特殊儿童会显现出越来越多的有意义的社会性行为。例如,在同一个游戏环境中,从一开始的模仿游戏到特殊儿童独立游戏,再到特殊儿童能够与家长、伙伴共同探讨游戏中的话题。由此可见,特殊儿童正是在引导式参与的一步步“引导”下,自身经验得到了增加,逐渐理解活动本身的意义,理解自己参与活动的意义,也能够试着去理解其他人是如何看待正在进行的游戏或活动的。杜威提到,“经验是人与环境主动交互作用的过程与结果,它是行动与行动后果的结合”[12]。学习过程也不仅是局限于信息的输入、存储和提取,还在于新旧经验之间的交替[13]。值得相信的一点是,特殊儿童更多有意义的社会性行为往往都会在一定环境、一定人士的指导帮助下,在有意义活动的持续积累中得以逐渐显现。

在“居家学习”背景下,家庭成员通常成为与特殊儿童互动的主要伙伴对象,其中第一类对象可归纳为“照料者”,如父母、祖辈等;第二类对象是“同伴”,特殊儿童的兄弟姐妹、亲戚玩伴等。

在引导式参与的积极应用中,假设两种参与模式和实施过程如下:①当“照料者”作为儿童互动的主要对象时,他们可以充当游戏活动中的示范者,而如果有“同伴”在场的话,就可以作为协同参与者一起游戏或将有能力的伙伴(也可以是另一名照料者)作为指导者。②当“同伴”作为主要互动对象时,他们可以作为环境的创造者,创造一个可以相互模仿、学习、游戏的微型群体,使特殊儿童有作为一名学习或游戏成员的归属感;同伴也可以成为环境的承接者,在共同的游戏中逐渐取代“照料者”变成主要的示范对象。当然,在互动交往的过程中,也可以同时出现“照料者”和“同伴”共同承担分享某些角色的时候。

3.优化适宜特殊儿童成长的全人教育理念

培养完人、全面发展、核心素养的提出都是当代社会对于人的发展以及未来生存的基本要求,“情感智慧”“知情对称”则预示着儿童的情感发展与身体、认知发展同样重要[7]。一提到特殊儿童的认知,很多教师、家长都会热衷于去審视认知的结果,而忽略了认知的过程以及认知过程中蕴含的情感元素。例如,相比于探究特殊儿童如何识记字词,更多应关注到特殊儿童认识多少字;相比于挖掘特殊儿童如何去观察、归纳颜色区辨,更多应关注到儿童是否能够区辨颜色,甚至在描述特殊儿童认知状况时,只能听到“孩子的认知比较弱,不认识.....”这样的表述。认知很容易被单纯地理解为“获得知识或应用知识的结果”而不是“获得知识或应用知识的过程”,因而也不会去审慎考虑在这个过程中究竟有哪些因素导致了认知的起步萌发和维持拓展。其中,特殊儿童的情绪情感是最容易被认知“抛弃”的家族成员,但是没有了情绪的认知,就像是一根空洞的树干了无生机。目前,在我国现代教育目标中,儿童情感系统的习得过程已被广泛认同和重视[7]。

引导式参与重视家长、照料者给予特殊儿童的帮助与支持是否恰当,实施过程中首先需要建立一种和谐平等的人际关系来作为首要保障。家长与特殊儿童之间关系的处理妥当与否将直接影响儿童参与时的心理状态。在学习过程中,特殊儿童出现退缩、畏惧,甚至衍生出攻击性行为,往往都是因为干预者忽视了特殊儿童行为背后潜伏的情绪,而仅仅强调了特殊儿童对认识层面的理解。其次,要适当地根据特殊儿童的需要进行目标的对应调整。在一般特殊教育学校的教育中,教师往往都具备相应的职业资质与专业素养,他们都会根据儿童的个别化教育实施情况来调整教学的进度,也会通过课堂观察来实时调整教学目标。但是在远程教育活动中,教师无法实时监控特殊儿童的表现,在未能给予及时调整建议的时候,就需要特殊儿童的家长能上下适度、灵活调节特殊儿童的学习目标。

参考文献:

[1]Rogoff B.Apprenticeship in Thinking:Cognitive Development in Social Context[M].New York:Oxford University Press,1990:39-41.

[2]Pridham K,Brown R,Clark R, et al.Effect of Guided Participation on Feeding Competencies of Mothers and Their Premature Infants[J].Research in Nursing & Health,2005(28):252-267.

[3]Limbo R, Petersen W, Pridham K.Promoting Safety of Young Children with Guided Participation Processes[J].Journal of Pediatric Health Care,2003(17):245-251.

[4]Kirk G, Jay J.Supporting Kindergarten Children's Social and Emotional Development: Examining the Synergetic Role of Environments,Play,and Relationships[J].Journal of Research in Childhood Education,2018(32):472-485.

[5]Wolfberg P.Guiding Children on the Autism Spectrum in Peer Play:Translating Theory and Research into Effective and Meaningful Practice[J].The Journal of Developmental and Learning Disorders,2004(8):7-25.

[6]Evans, M A,Johri A.Facilitating Guided Participation Through Mobile Technologies: Designing Creative Learning Environments for Self and Others[J].Journal of Computing in Higher Education,2008(20):92-105.

[7]全國十二所重点师范大学联合主编.教育学基础[M].北京:教育科学出版社,2002.

[8][荷]瑞内·范德维尔著,郭冰译.利维·维果斯基[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,2017:118-119.

[9]吴康宁.教育社会学[M].北京:人民教育出版社,1998.

[10]衣文玉,王淑荣.新冠肺炎疫情下培智学校教学对策探析[J].中国特殊教育,2020(3):3-7.

[11][美]钱德勒·巴伯、尼塔·H.巴伯、帕特丽夏·史高利著,丁安睿、王磊译.家庭、学校与社区:建立儿童教育的合作关系(第四版)[M].南京:江苏教育出版社,2013:198.

[12]张华,钟启泉.经验课程论[M].上海:上海教育出版社,2000:233.

[13]袁振国.当代教育学(2004年修订版)[M].北京:教育科学出版社,2004:184.

(编辑:李晓萍)