石柱县古城坝土司遗址考古调查勘探发掘收获与认识

摘 要:古城坝土司遗址是石柱马氏土司治所的始设之地,对于石柱乃至重庆地区土司文化的研究具有重要的意义。遗址现存的主体是明清时期的文化遗存,包括房址、桥梁、道路、墓葬、碑刻等诸多类型的遗迹,通过对这些遗迹开展考古调查、勘探和发掘工作,深入了解古城坝土司遗址的文化面貌和内涵,廓清了遗址的整体格局和功能分区,为遗址的保护规划工作和土司文化的深入研究提供了科学的基础资料,具有重要的历史意义和学术价值。

关键词:古城坝遗址;土司文化;功能分区;文化内涵

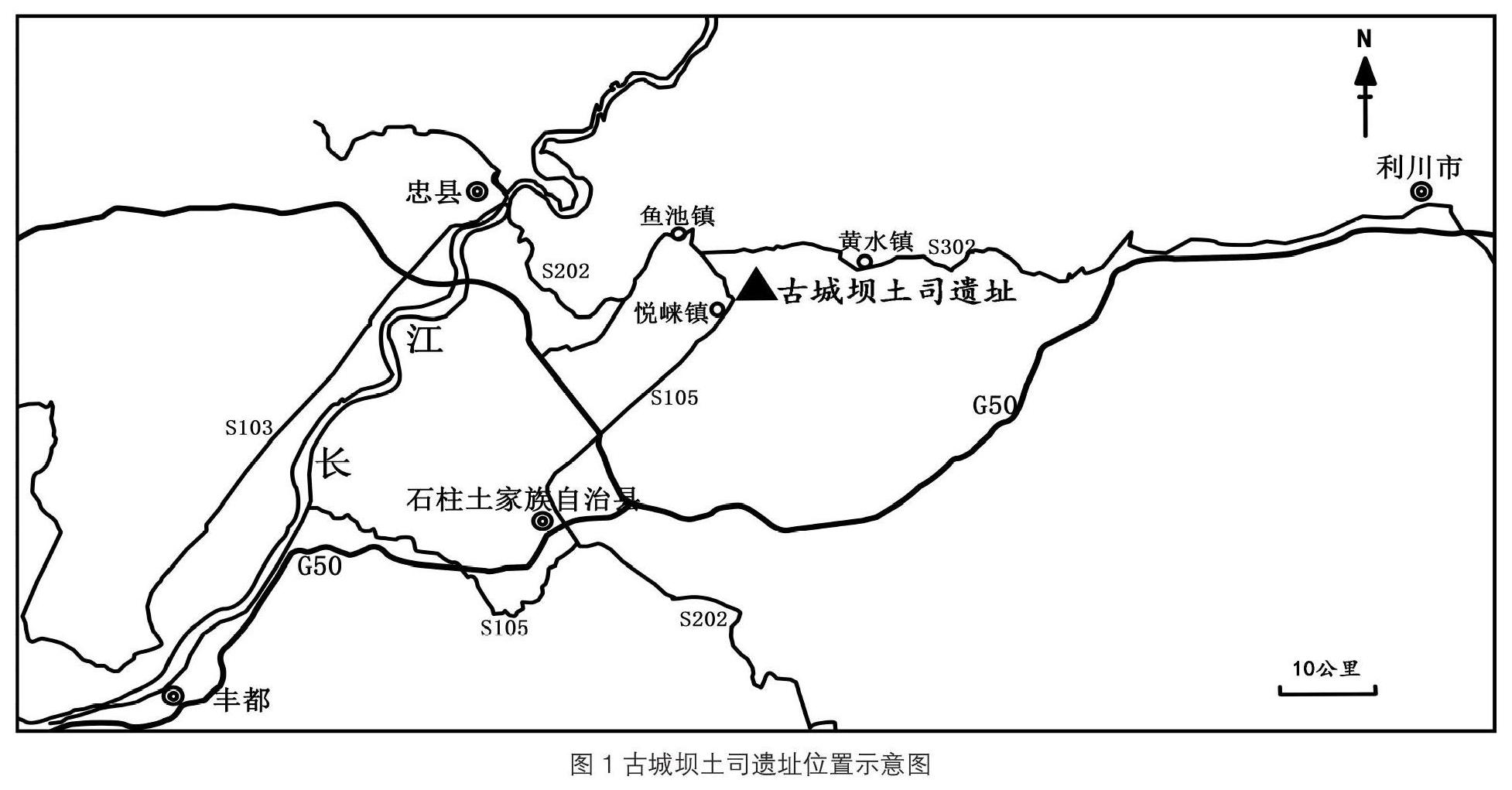

古城坝土司遗址位于重庆市石柱土家族自治县悦崃镇新城村古城组(图1),遗址处于悦崃河边,中心区域坐落在悦崃河南岸的平坝上,分布面积约为15万平方米,中心地理坐标为北纬30°13'54.7",东经108°17'31.8",海拔973米。

2016年重庆市文化遗产研究院、石柱县文物管理所对古城坝土司遗址进行了考古调查、勘探,在调查和勘探工作的基础上,选择重点区域进行了考古发掘。

一、调查和勘探

调查和勘探区域以古城坝土司遗址的核心区域为主,对古城坝遗址核心分布区以及周边相关区域做了全面的调查和勘探,调查面积超过2平方公里,勘探面积约0.04平方公里(图2)。通过调查和勘探可知古城坝土司遗址及周边区域现存文物点22处(图3),遗址核心区域的地层堆积简单,大体上可分为表土层和明清时期文化层。遗址核心区的表土层为耕土,厚0.2~0.3米;下层为明清时期文化层,该层分布面积较小,主要集中于地势稍高的东南部和东北部,厚0.2~0.35米,文物包含有青花瓷片、青灰色瓦片等,该层下发现有建筑遗迹分布。

现存24处文物点具体包括石柱宣抚司遗址、马氏宗祠碑刻、下殿子桥3处县级文物保护单位,以及21处其他文物点。文物点类型涉及古遗址、古墓葬、古建筑、石刻等。

(一)古建筑遗迹

古遗址包括石柱宣抚司遗址、马氏宗祠遗址、粮仓遗址、兵营遗址、庙宇遗址、练兵场遗址、磨坊遗址、下殿子民居、下殿子桥、穿心店石平桥、下金银坎石桥、大古堡石桥、青龙咀石桥13处。

以马氏宗祠遗址和下殿子桥为例。马氏宗祠遗址所处区域的现存建筑也是现代建筑,曾是当地小学和村委办公所在地,背靠山丘,前临公路,右側为古城坝小学,左侧为一自然冲沟。遗址目前保存有建筑基址、石朝门等遗迹,基址紧靠山坡,地势较高,周边部分区域以石块垒砌,占地面积约1100平方米(图4)。石朝门两侧阴刻有“世系传之汉朝将军门第”“苗裔遗于石柱巨族人家”(图5)。调查得知,原宗祠的正厅为高台建筑,面阔五间,单层;正厅前方为天井;天井两侧有厢房,与门道两侧的建筑相连,且均为两层建筑。

下殿子桥位于古城坝西南角的悦崃河上,方向大致为东北—西南向。该桥为石平桥类,共五孔,全长39.16米,通宽2.17米,高6.18米,其中桥身长31.5米,占地面积约85平方米。石桥有四个桥墩,均为大型长方体石块建造,上端雕有龙头;桥面由长方形条石平铺而成;两侧有石栏杆,石栏杆上饰石球;桥两端各有石阶梯。整座平桥形制、风格简朴,雕刻简单。西南端的桥面有修葺痕迹,护栏缺失。石桥整体保护较好,现仍在使用(图6)。

(二)古墓葬

古墓葬包括大古堡崖棺群、马宗炳墓、马冉氏墓、马洪猷墓、马光明夫妇墓、马舆昭夫妇墓、冉氏墓、高塝子墓地、小竹林墓地9处。高塝子墓地M1、M2及大古堡崖棺群为宋代墓葬,其余墓葬均为清代墓葬。

以高塝子墓地M1和马冉氏墓为例。

高塝子墓地M1为宋代墓葬,方向240°,单石室墓,墓室由不规则的石板砌筑而成,石板厚约24~25厘米,第一块盖板石上部横向凿刻有凹槽,宽10厘米,深3厘米,疑为排水设施。封门为两块石门设计,单块高128厘米,宽76厘米,厚10厘米。墓室内长220厘米,宽110厘米,高110厘米(图7)。墓壁左右及后壁均设有龛,龛内有雕刻,墓室顶部有藻井,底部采用石板平铺而成。

马冉氏墓为清代嘉庆二十二年墓葬,方向145°,石砌长圆形封土,前接石质重檐仿木结构牌楼,两侧附八字墙,两柱一开间,墓长4.3米,宽2.94米,高3.7米,分布面积约15平方米。牌楼石柱分别刻“巍峨四面山毓秀”“荡漾千年□钟灵”,石柱之间的墓碑刻“清故显妣马母冉老孺人墓”,落款“皇清嘉庆二十二年岁在丁丑□”,墓碑前的碑栏有镂空“寿”字及双龙图案,八字墙雕有花草纹饰,墓碑顶部石枋刻“预修寿藏”;二层檐上匾额刻“百世流芳”,两侧立柱刻“佑我后代”“瓜瓞荣昌”,顶部石檐上翘,上刻缠枝花纹;墓冠为弧形镂空形,中施宝瓶牡丹图案,两侧刻鱼吻纹(图8)。

(三)石刻

石刻包括马氏宗祠碑刻和下殿子碑刻两处。

以马氏宗祠碑刻为例。马氏宗祠碑刻位于马氏宗祠遗址的现存建筑内,共三通碑刻,均镶嵌在右侧厢房的墙壁上。

碑刻一:碑身呈长方形,高2.5米,宽1.5米。碑面文字为楷书阴刻,字迹大部分可辨,字体工整,布局规整,碑面两侧阴刻有简易的曲线花纹。碑面顶部刻有“马氏源流碑记”字样,正文内容记载了石柱马氏和古城坝的相关历史沿革,以及修建祠堂的马氏族人姓名,为清乾隆五十三年所刻(图9、附录1)。

碑刻二:碑身呈长方形,高2.5米,宽1.5米。石碑左侧少部分被房屋墙壁遮挡,碑面文字为阴刻楷书,字迹大部分可辨,文字从右至左,由上到下,字体工整,布局规整,内容记录了马氏“大支”、“二支”和“三支”的族人姓名。该碑刻的时代应与碑刻一相同,为清乾隆年间所刻(图10)。

碑刻三:残断,仅存下部分,碑面呈长方形,残高0.7米,残宽1.2米。碑面文字为阴刻楷书,从右至左,由上到下,布局规整,字体较为工整,残存文字记载了部分马氏族人的名字及捐款数额。碑文中有“咸丰四年”的内容,可知其年代不会早于清咸丰四年(图11)。

下殿子桥碑刻位于下殿子桥的东北端桥头,该碑刻为光绪二十七年(1901年)立。碑身呈长方形,高1.6米,宽1米,碑面文字为阴刻楷书,从右至左,由上到下,布局规整,字体工整,大部分可辨认,局部有损坏导致部分文字无法辨认。碑面顶部刻有“一乡善士”,内容记载了马氏族人修葺宗祠和桥梁的功德(图12)。

二、考古发掘

根据调查勘探的结果,对古城坝土司遗址进行了发掘。发掘区域位于遗址核心区域的南部和东北部,以南部为重点发掘区,发掘总面积共计895平方米。清理遗迹有房址1处、道路1段、灰坑4个、蓄水池1个、灰沟2条(图13),其中房址是一处大型建筑基址,是此次考古发掘的重点遗迹。

(一)遗迹

以房址为例。房址编号为F1,位于古城坝遗址的南部,所处地势较为平坦,东侧距马氏宗祠遗址约40米。目前,F1南侧是水泥公路和现代民居,其余三面为田地,遗址被破坏严重。

F1平面近长方形,东西残长30米,南北残宽18米,残存面积约540平方米。F1内残存迹象有排水沟、墙基槽、水池、柱洞等(图14)。目前,根据残存的迹象无法确定F1的朝向。

排水沟保存稍好,残存1条东西向和2条南北向沟槽,南北向的2条沟槽平行分布,相距约12米,其北端均垂直相接于东西向的沟槽,使得排水沟相互贯通。排水沟的做法是先在地面凿出土圹,在土圹底部铺砌石板,两侧再用石板围砌,形成排水沟槽,其顶部应有石板遮盖,现均不存。排水沟的土圹宽0.7~1.2米,深0.2~0.3米,底部石板宽0.3米,厚0.8米,长0.5~2.1米。底部石板两侧铺有石条,石条之上围砌有长方形石板,仅残存少部分,石板内侧平整,外侧粗糙,石板高约0.3米,长1.2~2米。东西向排水沟残长28.5米,南北向排水沟左右两条分别残长26~27.5米。

墙基槽的方向为南北向,位于F1东侧边缘,是F1的东界,与东西向排水沟垂直相连。墙基槽的做法是先掘土圹,在土圹中部堆砌石块,石块两侧用土填实以作为墙基。基槽土圹宽约2米,中部堆砌的石块形成中心墙基,石块残存少部分,宽约1米。

水池位于F1北部,平面呈长方形,与东西向排水沟垂直相接,水池南北长2.3米,东西宽1.5米,深0.3米。水池四壁竖直,底部用四块石板铺砌,表面光滑平整,四边凿有规整且很浅的凹槽。

F1内部发现9个柱洞,分别编号为D1—D9。D1—D6位于北侧偏东,D7位于西南角,D8位于南侧偏东,D9位于西北角。9个柱洞均靠近排水沟。D1平面为圆形,圜底,底部垫有残陶片和石块,口径0.3米,深0.1米。D2平面呈圆形,圜底,口径0.2米,深0.1米。D3平面呈圆形,直筒状,平底,口径0.2米,深0.2米。D4平面呈圆形,圜底,口径0.2米,深0.1米。D5平面呈圆形,圜底,口径0.2米,深0.1米。D6平面近方形,直壁,平底,口径0.4米,深0.2米。D7平面呈圆形,圜底,底部垫有石块,口径0.6米,深0.3米。D8平面呈椭圆状,直壁,平底,口径0.2米,深0.3米。D9平面呈圆形,圜底,口径0.2米,深0.2米。

(二)遗物

此次发掘出土器物包括有瓷器、陶器、铜器、铁器等,以大宗瓷器为主,瓷器中又以青花瓷为主。现将标本介绍如下:

1.瓷器

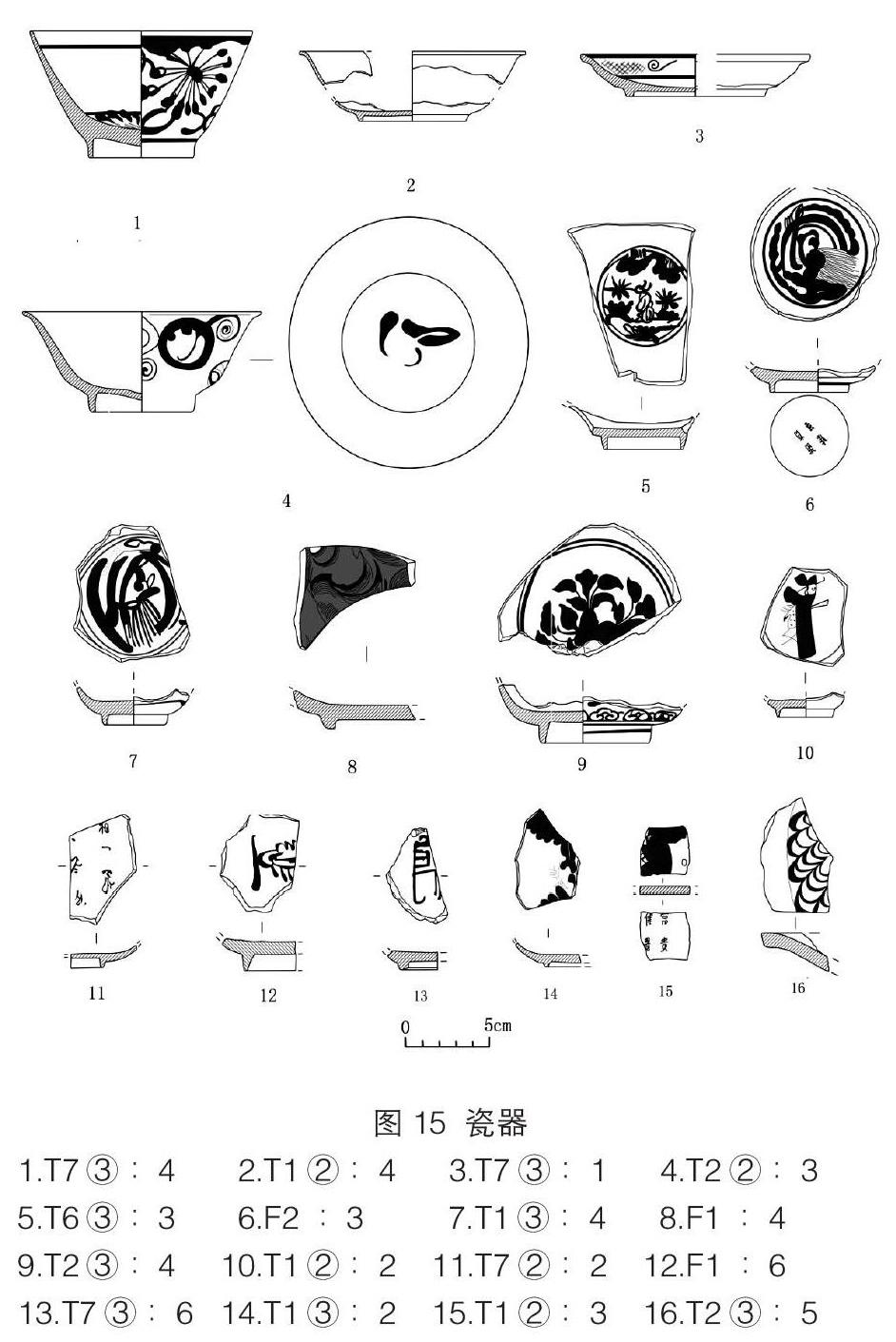

16件。器型包括碗、盘、杯、罐、盏等。

碗15件。以青花瓷碗为主,残存部分基本上为碗底。

T7③︰4,残,可复原。青白釉,灰白胎。侈口,尖圆唇,斜壁微弧,圈足,足壁竖直,外底中部略外凸。外壁和内部均饰有青花纹饰。口径13.4厘米,高7.3厘米,底径6.4厘米,壁厚0.2~0.9厘米(图15,1)。

T2②︰3,残,可复原。青白釉,灰白胎。敞口,尖圆唇,斜弧腹,下腹部略下垂,圈足,足壁略内收,外底中心部分略外凸。外壁和内底均饰有简易的青花纹饰。口径14.4厘米,高5.8厘米,底徑6厘米,壁厚0.2~0.7厘米(图15,4)。

T1②︰3,残,仅存底部。青白釉,灰白胎。内底有青花纹饰,外底有“富贵”等字样。残长3厘米,宽2.8厘米,厚0.4厘米(图15,15)。

T7③︰6,残,仅存底部。青花瓷,白釉,灰白胎。斜弧腹,圈足,足壁内收,足尖平整,内底有青釉书写的残缺文字,无法辨认。残高1.1厘米,壁厚0.5~0.7厘米(图15,13)。

T1③︰4,残,仅存底部。青白釉,灰白胎。斜弧腹,圈足,足壁内收,足底呈尖圆状。内底饰有青釉绘制的花鸟纹饰,其内还錾刻有“不□”等字样。底径3.6厘米,残高2.2厘米,壁厚0.2~0.8厘米(图15,7)。

T7②︰2,残,仅存底部。青白釉,灰白胎。斜弧腹,圈足,足外壁内收,足内壁竖直。内底有青釉书写的文字,残缺不全,无法辨认。残高1.2厘米,壁厚0.2~0.4厘米(图15,11)。

T1②︰2,残,仅存底部。青白釉,灰白胎。斜弧腹,圈足,足壁内收,足底呈尖圆状。内底饰有青釉绘制的圆圈纹饰,中间饰有人物图案。底径3.3厘米,残高1.4厘米,壁厚0.3~0.5厘米(图15,10)。

F1︰6,残,仅存底部。青白釉,灰白胎。斜弧腹,圈足,足壁内收,足底呈尖圆状。内底饰有青釉绘制的纹饰,残缺不全。残高1.8厘米,壁厚0.5~0.7厘米(图15,12)。

T6③︰3,残,仅存底部。青白釉,灰白胎。垂腹,圈足,足壁内收,足底呈尖圆状。内底饰有青釉绘制的花卉纹,底径4.8厘米,残高2.4厘米,壁厚0.2~0.6厘米(图15,5)。

F2︰3,残,仅存底部。青白釉,灰白胎。垂腹,圈足,足壁略内收。内底饰有青釉绘制的花鸟纹饰,外底有青釉书写的四个字的落款。底径4.6厘米,残高1.5厘米,壁厚0.4~0.6厘米(图15,6)。

T2③︰4,残,仅存底部。青白釉,灰白胎。垂腹,圈足,足底呈尖圆状。内底饰有青花圆圈纹饰,圆圈纹中间有青花绘制的花卉纹,外壁也饰有青釉花卉纹。底径6.4厘米,残高3.3厘米,壁厚0.3~0.7厘米(图15,9)。

T2③︰5,残,仅存口沿残片。青釉,白胎。敞口,方唇,口沿呈波浪状。内壁有暗纹。残高2.2厘米,壁厚0.7~0.8厘米(图15,16)。

T1②︰4,残,蓝釉,白胎。敞口,斜弧腹,下腹部略垂,圈足,足壁内收,截面呈尖锥状。口径13.6厘米,底径6.4厘米,残高4厘米(图15,2)。

T2②︰3,残,仅存底部。青白釉,灰白胎。斜弧腹,矮圈足,足底呈尖圓状。内底饰有残缺的青花纹饰,其上錾刻有“益世”字样。残高1.4厘米,壁厚0.2~0.4厘米(图15,4)。

F1︰4,残,仅存底部。青釉,灰白胎。斜弧腹,圈足。内底有残存的纹饰。残高2.2厘米,壁厚0.7厘米(图15,8)。

盘1件。T7③︰1,残,可修复。褐釉,灰胎。敞口,尖圆唇,斜腹稍弧,圈足,足壁略内收,足底平整。外壁有弦纹、方格纹等纹饰。口径27.4厘米,高4.8厘米,底径16.6厘米,壁厚0.2~0.4厘米(图15,3)。

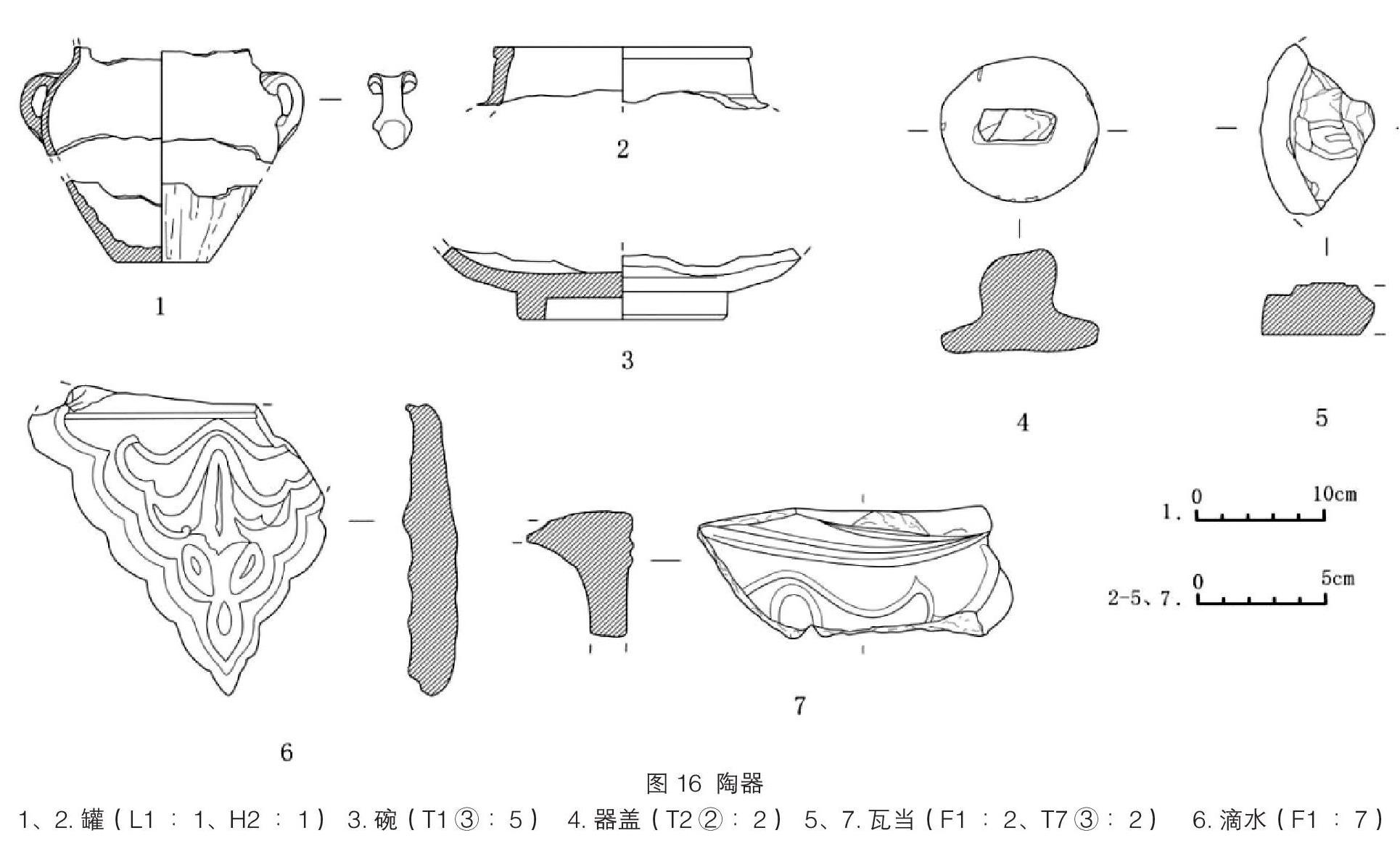

2.陶器

7件。器型包括碗、罐、瓦当、滴水、器盖等。

碗1件。T1③︰5,残,仅存底部。泥质灰陶。斜弧腹,圈足。底径7.8厘米,残高2.9厘米,壁厚0.5~1厘米(图16,3)。

罐2件。H2︰1,残,仅存口沿。泥质红陶,口微敛,圆唇,颈斜直,颈肩交接处有两圈凹弦纹。口径10厘米,残高2.4厘米,壁厚0.4~0.6厘米(图16,2)。

L1︰1,残,口沿缺失。黄褐釉,灰胎。鼓肩,肩部四系,腹部斜直,平底。肩部及上腹部布满黄褐釉,下腹部有流釉。最大腹径9.40厘米、残高17.2厘米,底径7.2厘米,壁厚0.15~0.6厘米(图16,1)。

瓦当2件 。T7③︰2,残,仅存少部分。模制,泥质,青灰色,表面有曲线纹饰。残长12.3厘米,高5厘米,厚1.5~2.2厘米(图16,7)。

F1︰2,残,仅存部分残片。模制,泥质,青灰色,表面有残存的纹饰。残径4.4厘米,厚1.6~2.1厘米(图16,5)。

滴水1件。F1︰7,残,仅存瓦舌部分。模制,泥质,青灰色,正面近似垂三角形,两侧边呈波浪状,表面有纹饰。残长12.5厘米,残宽9.1厘米,厚2厘米(图16,6)。

器盖1件。T2②︰2,残,泥质灰陶。盖面近圆形,盖钮近长方形。通高4.1厘米,盖面直径6.1厘米(图16,4)。

3.金属器

4件。器型包括铜镜、钥匙、烟锅、铜錾等。

铜镜1件。F1︰1,残,锈蚀较重。平面呈圆形,背面中部有钮。直径8厘米,厚0.4厘米(图17,3)。

钥匙1件。T8③︰1,残,锈蚀较重。呈扁平状长方体,尾端有穿孔,前端有齿,从尾端至前端逐渐由厚变薄。通长6.9厘米,厚0.2~0.3厘米(图17,4)。

烟锅1件。TG3②︰1,残,锈蚀较重。烟杆呈圆柱状,中空,外径0.6厘米。烟锅平面呈圆形,外大内小,口径1.3厘米,通长11.1厘米(图17,7)。

铜錾1件。T4③︰1,残,锈蚀较重。整体近扁平状长方体,一端较窄厚,一端宽薄、有刃。通长11.1厘米,宽0.7~1.1厘米,厚0.1厘米(图17,6)。

铁器4件。器型包括铁釜、铁錾、铁环等。

铁釜2件。T3③︰1,残,仅存底部,锈蚀较严重,平底,外底中心部位内凹,内底平整。残高1.5厘米,底径7.4厘米,壁厚0.3~0.6厘米(图17,5)。

T7②︰3,残,仅存口部残片,锈蚀严重,敞口,平沿,内沿低凹,斜弧腹。残高7.4厘米,壁厚0.7~1.5厘米(图17,8)。

铁錾1件。T2③︰1,残,锈蚀严重。整体呈扁平状,中间宽,两端细。残长23.2厘米,厚1.3厘米(图17,1)。

铁环1件。T2②︰1,残,锈蚀严重。呈环状,不甚规整。外径最大径4.3厘米,内径最大径3.1厘米(图17,2)。

三、小结

石柱土司区域北靠长江,东部接壤湖北,西部连接四川、重庆,南部可通往贵州,在历史上不仅是重庆地区重要的政治、经济、军事区域,在整个西南地区也具有重要的历史地位。在当今重庆地区乃至西南地区的土司文化研究中,石柱马氏土司具有重要的价值。古城坝土司遗址原为石柱土司治所所在地,历经宋、元、明初三时期,为川、鄂边区军事、政治中心之一,在川渝地区乃至西南地区都具有重要的战略地位,对研究石柱地方史及宋至清代西南少数民族政治、军事和石柱土司文化等相关问题具有重要的研究价值。

(一)古城坝土司遗址的历史背景和沿革

《明史》云:“石柱,以石潼关、柱蒲关而得名。后周置施州。唐改青江郡。宋末,置石柱安抚司。”[1]明代曹学佺所撰《蜀中广记》卷三七云:“渝州志云,宋景定中蛮酋大虫马什用同向士壁大败蒙古兵,继平九溪洞夷。授……石柱安抚司大使,世守其土。”[2]顾炎武的《天下郡国利病书》引《渝州志》云:“宋景定中,蛮酋大虫马什用同向士壁率师大败元兵,继平九溪洞夷,授镇国上将军,领铜牌、铁印、石柱安抚司大使,世守其土。”[3]这两部著作均是引用《渝州志》中的记载,内容基本一致。清代顾祖禹《读史方舆纪要》卷七三云:“石柱宣抚司,古蛮夷地,宋景定中置石柱安抚司,蛮酋马什用败蒙古兵,继又平九溪洞彝,因置司授之。”[4]清代嘉庆年修《四川通志》载:“理宗景定中,蛮酋大虫马什用同向士壁率师败元兵,继平九溪洞夷,授镇国大将军,领铜牌铁印,石柱安抚大使,世守其土。”[5]清《嘉庆重修一统志》卷四百二十载:“宋景定中,以土官马定虎征五溪蛮有功,授安抚司。”[6]

南宋末年,政府面对蒙古军队的进攻和西南地区部分苗民的动乱,多次征调少数民族军队进行抵抗和平乱。至景定年,土著蛮酋马什用跟随向士壁抵抗蒙古军队的进攻并取得胜利,随后马什用率军平定“九溪洞夷”的动乱,因功被南宋政府授“石柱安抚大使,世守其土”,置石柱安抚司,石柱马氏土司自此设立。《石柱厅志》记载:“……(马)定虎入川驻水车坝击之,苗果震慑、溃败。捷闻,即以南宾县地官之。……乃置石柱安抚司,敕马氏世袭,节制九溪十八峝,为镇服苗蛮之计,厥后夷汉相安。”[7]此处的“水车坝”即今石柱县悦崃镇古城坝,是石柱安抚司治所之所在地。

《明史》载:“石柱宣慰司,元石柱军民宣抚司,明玉珍改安抚司,洪武八年正月为宣抚司,属重庆卫。嘉靖四十二年改属夔州卫。天启元年升宣慰司。”[8]石柱安抚司元时为石柱军民宣抚司。元末,明玉珍据蜀期间,改为安抚司。明洪武七年(1374年),石柱安抚使马克用归明,设石柱宣抚司,次年,石柱土司的治所由水车坝移至南宾县城,即今石柱县城。[9]此后,水车坝,即今古城坝逐渐荒废。直至正统年间(1436—1449年),因古城坝所处地理位置具有重要的军事和交通作用,石柱宣抚司马良命其子马应武驻守古城坝,披荆斩棘,营建宫室、宗祠,以屏藩马氏宗室。此后,古城坝作为石柱土司的一个重要据点被重新开发。至清代乾隆二十七年(1762年),改为石柱直隶厅,直隶四川省,马氏宣慰使司改世袭土通判,无守土职。至此,石柱土司制度彻底终结,进入后土司时期。

(二)古城坝土司遗址的文化内涵

通过此次考古工作,对古城坝土司遗址有了较为全面的认识和了解。首先,了解了遗址核心区域及周边区域的文物分布和保存状况,为今后的文物保护工作提供了全面的基础资料。该区域文物数量较多,种类丰富,文物类型以古墓葬和古建筑为主,大多暴露于地表,此外还有碑刻、古遗址,这些文物均不同程度地受到生产、生活、自然等因素破坏,或已被破坏殆尽,或遭到局部破坏。文物的时代涉及宋、明、清及民国时期,又以明清时期为主,整体而言,现存文物的时代跨度较大,其文化内涵具有一定的延续性。

其次,古城坝土司遗址的主体遗存以明清时期为主,多方面反映了后土司时期的文化内涵。明清时期的遗迹包括房址、墓葬、桥梁、道路、碑刻、灰坑、蓄水池等,出土器物以明清时期的青花瓷为主,这些遗迹和遗物涉及当地行政、军事、交通、文化以及生产生活的诸多方面,全方位反映了后土司时期古城坝所在区域的文化内涵和历史传承。古城坝遗址不仅是石柱马氏土司时期的治所和重点经营地区,也是改土归流后土司文化的重点传承地区,具有丰富的文化内涵和历史价值。

(三)古城坝土司遗址的整体格局和功能分区

通过本次考古调查、勘探以及试掘工作,较为全面地了解了后土司时期古城坝遗址的整体格局和功能分区。古城坝遗址的核心区域大致呈长方形,东北—西南向,东北高,西南低,呈缓坡状分布,悦崃河从东北到西南环绕遗址区。整体格局主要由公共建筑区、普通居民区、道路网络、军事训练区等不同的功能分区组成,墓葬、庙宇、磨坊等其他生产生活遗址散布其间,悦崃河作为主要的给排水系统环绕周边(图18)。

建筑区主要集中在东北部较高的平地上,该区域分布有衙署、粮仓、兵营以及祠堂遗址等公共建筑群。衙署遗址位于该区域的北端,靠近悦崃河,朝向西南地势较低的方向,占地面积较大,规格较高;粮仓和兵营位于衙署东南约50米外,朝向衙署方向;祠堂与衙署相距稍远,位于衙署遗址的南面,地处山边的台地上,背靠山坡,所处地势最高,原祠堂的大门朝向衙署方向;在祠堂左前方的区域发掘有大型建筑遗迹(F1),规格高、规模大。

普通居民区则比较分散,分布于古城坝周边较狭长的区域,大多与古城坝隔河相望,如龚家坝、下金银坎、下店子、青龙咀、大古堡、谭家塝、瓦子坪等分布在古城坝四周,如众星拱月的布局,这些区域多为河谷地带,也是从古城坝通往周边其他地区的交通要道。

交通网络由两条主干道串连,将遗址内不同区域之间相互连接,也是遗址核心区通往周边其他地方的交通要道。两条主干道其中一条位于古城坝西北部,从衙署遗址右前方出发,沿着悦崃河往西走,在漆树塝跨河往西北方向进入青龙咀,从该处通往鱼池、西沱等地,到达长江边缘。另一条主干道位于古城坝东南侧,呈东北—西南走向,东北方向通过穿心店石平桥跨过悦崃河通往黄水、湖北等地,西南方向通过下殿子桥跨过悦崃河通往石柱县城。衙署前方的一条西北—东南向的道路将这两条主干道连接起来,共同构成了古城坝的主要交通网。

古城坝西南部的地势较低处、靠近悦崃河的平地上为练兵场,即军事训练区,该处地势平坦,面积较广。通过勘探发现练兵场所处区域的地下堆积为淤土,当为悦崃河长年累月的沙石淤积而形成的。

此外,庙宇遗址和磨坊遗址分别位于古城坝遗址西北部的悦崃河边缘,是交通主干道所经之处。墓葬没有发现集中分布区即公共墓地,目前发现的墓葬均是散布在古城坝遗址或遗址边缘的山坡地带。

(四)建筑基址(F1)的属性

在马氏宗祠西侧约40米处,发掘清理一处大型建筑遗址(F1),残存面积约540平方米,F1现在保留下来的主要为排水沟,以及柱洞、水池和墙基槽等。F1的填土内出土有较多的明清时期青花瓷片以及大量瓦片。根据F1的残存面积、遗迹和遗物判断,该建筑基址的规格高、规模大且沿用时间较长。

现存于马氏宗祠遗址的“马氏源流碑记”记载:“正统元年正月中旬,良祖谓其子曰:关雎麟趾,风化本源,贻厥孙谋,以燕翼子,自今以始,属在儿曹,各授分地,大启尔宇,以藩屏宗室。更向吾祖应武公而言曰,爾乃卬袭母第,旧城者,接壤溪洞,密迩南蛮,非谨慎之人不可与处,汝其往哉。应武公遵父命焉,披荆刺棘以为食邑,营建宫室,正寢之东设有伏波宗祠,以尽木本水源之思。”马应武即石柱安抚使马良之第九子、马克用之孙,于明代正统年间被分派至旧城即古城坝,重新经营此地,以达到控制战略要地,防守东部的土著入侵、屏藩马氏土司宗室的目的,因此,马应武在古城坝披荆斩棘,修建宫室、宗祠,并长期驻守此地。

现存的马氏宗祠遗址即马应武修建的伏波宗祠原址,其西侧约40米处即F1,二者相對位置符合“正寢之东设有伏波宗祠”的记载;F1残存的基址面积达540平方米,其建造规模之大、规格之高也符合“宫室”“正寝”的级别;根据F1出土的青花瓷器可判定其年代在明清时期,而马应武营建宫室、正寝的时间是在明正统年间。综合以上三点,可推断址F1即“马氏源流碑记”记载的“正寝”或者“宫室”残存遗迹,其始建年代是正统年间,且极有可能就是正统元年(1436年)营建。

(五)古城坝土司遗址反映的军事属性

大量的史料记载表明石柱土司的设立源于军事需要。明代曹学佺《蜀中广记》卷三七:“渝州志云,宋景定中蛮酋大虫马什用同向士壁大败蒙古兵,继平九溪洞夷。授……石柱安抚司大使,世守其土。”[10]清嘉庆年《四川通志》载:“理宗景定中,蛮酋大虫马什用同向士壁率师败元兵,继平九溪洞夷,授镇国大将军,领铜牌铁印,石柱安抚大使,世守其土。”[11]此外,还有《石柱厅志》《补辑石柱厅新志》《四川总志》《读史方舆记要》《天下郡国利病书》《嘉庆重修一统志》《蜀水经》等史书均有相关记载,载明石柱土司设立的契机就是马氏平定现今重庆与湖北交界处的“九溪洞夷”,继而设立石柱安抚司,镇守石柱,安抚司治所即设置在水车坝(今古城坝)。

从区域地理环境上看,石柱县北邻长江,处于武陵山区西侧边缘地带,四川盆地东侧边缘地带,是两个大的区域甚至是两个不同文化圈相接的地方。从行政区域来看,石柱位于重庆与湖北交界处,历史上是连接川渝地区与湖北地区的重要陆路通道。因此,石柱县所处地区在历史上具有重要的经济、文化、政治、交通作用,在军事上,也是具有重要的作用。武陵山区在历史上是土司势力分布最为集中的地区之一,历代王朝对这些地区从早期的羁縻政策到后来的土司制度,不断地经营、控制这些地区,石柱因其独特的地理位置而具有了重要的战略地位,凸显了石柱土司的军事属性。

古城坝所处的位置往西南可通往今石柱县城,也就是历史上的南宾县;往北可通向长江边的西沱码头,与忠县隔江相望;往东可通过黄水等地到达湖北地区。作为石柱土司治所的始设之地,古城坝所处的区域正是扼守其东部地区诸如“九溪洞蛮”等土司势力进攻的重要通道,同时也是镇压这些地方势力反叛的前沿阵地。这种军事作用是南宋时期石柱土司设置的直接原因,也是石柱土司将治所设于古城坝的初始原因。明代洪武八年将治所搬迁至今石柱县城后,直到正统元年,又是因为古城坝“接壤溪洞,密迩南蛮”这种军事上的考量,重新开发古城坝,以防守“溪蛮”东出、“屏藩宗室”,达到保卫石柱土司的目的。此外,古城坝遗址现存的兵营、练兵场等军事性质的遗址,从考古资料上直接反映了古城坝遗址所具有的军事属性。

领队:白九江

协调:何玢华、蒋屏、王永川、黄健

调查、勘探、发掘:杨鹏强、冯硕

航拍:王铭

测绘:张镇山

修复:蔡远富、秦绍华

绘图:冯硕、朱雪莲、张雅兰、程涛

摄影:孙吉伟

拓片:李双厚

后勤:牟丹

执笔:杨鹏强、白九江

附录1:

马氏宗祠碑刻(部分)

馬氏源流碑記

苗裔傳之於伏波。陝西扶風郡,吾家發祥之所也,爵土受之於天朝蜀中舊城垻,石柱始封之地也。我祖定虎公,孤軍入川,能以捶弧棘矢捍被天子之牧囿,因而身荷寵命,世襲宣撫。西遷南賓,此地淪為草莽,数傳而後至良祖,奕禩發旺,支派昌隆,一門之慶,有子十人。正統元年月正旬中,良祖謂其子曰:關雎麟趾,風化本源,貽厥孫謀,以燕翼子,自今以始,屬在兒曹,各授分地,大啟爾宇,以藩屏宗室。更向吾祖應武公而言曰,爾乃卬襲母第,舊城者,接壤溪洞,密邇南蛮,非謹慎之人不可與處,汝其往哉。應武公遵父命焉,披荊刺棘以為食邑,營建宮室,正寢之東設有伏波宗祠,以尽木本水源之思。近年,宣慰罷去,宗子式微,不足以守宗廟之典籍,族下謀建宗祠於府城內,義舉也。家房伯叔集而商之。人子之道,不外于继述,曷不於先君建設之廟而增其式廓乎。故于故廟槡榿之處,正興方向,定其位次,上下俱五楹,兩廡各二間,內木外磚,低石高尾,木出坟山喬杉,石乃古庙遺留。其工匠費用只自本房現丁起派,每人銅鈔各四百,力外索捐來錙銖實孝子之好修,外貢木石杘團近之喜凑。房長戶長不憚風塵之瘁,總理出入,幾忘勞心之苦,是以不朞年而告厥成功,功垂差等也,在此一二年间,亦曾內夋作外患興,求其盡心竭力,不避艱險,而能卒保其身以濟其祠,其功之尤著者也。迄于今,序昭序穆以妥先靈,若子若孫春秋至祭,庶可致事死如生,事亡如存之意,谥此後,廣置祭田,勤加補葺,敦孝友,設學校,俾功名顯達而光宗耀祖,則吾曹建祠之意庶可告無罪於先灵,亦可大白于天地矣。爰誌于碑,以是為序。

惟願戶中子弟性敏者讀書,性鈍者耕田,商賈力量者能之外,則予不敢索。

嗣孫光謨、光睿撰

……

乾隆伍拾叁年戊申嵗夹锺月望五期建修

馬宗田、拔書

修祠賢寓所樓腳馬宗儒

附录2:

下殿子桥碑刻

一鄉善士

馬公福朝諱壽昭□祠建碑小引

□□明武、(明)生共明跑撰

粵稽我馬氏宗祠創自乾隆年間紹文公手,後因嗣孫不睦,上□下□將祠隳頹,不惟祭祀不興,抑且焚献不继,甚致宗祠住佔盜賊咽匪。我先父日見心傷,邀約光衢、光釲、沺昭、研昭、國昭五公同為領袖,募化稻谷弍拾馀碩,營運經妝,悉父總理,始召□司,不数年乃興祭祀。至咸豐年間,始買五馬石之業,斯時幸梁昭叔帮理,接連数契,價近二千金。曾補修数次,至同治年間梁棟摧殘,先父一人承手復修,在祠三年,勞精疲神,百千萬狀矣。祠后及青龍山栽栢樹若干,以培風水,永遠不准伐賣。如伐賣者,子孫絕滅。于咸豐年間修上垻石蹻,勞心不過一年之久,惟此處石蹻。同治三年,華昭伯與□□佑昭伯與父籌商,謂功成浩大,非父督理不行。石蹻梗椿始自吾父□□悉□效尤曾□□□□□共……諸君凑成而其經畫區處無處不費吾父之心勞,吾父之補新舊,又在祠□年恒数月,未曾安于作難處,哭泣者有之,数夜不寝者有之,以致勞心太過,在祠昏跌数次,幾致身亡,其苦况為何如也,彼兩起各絞錢若干,吾□□嫌,錢米分粒不過己手,宗祠安慶昭伯管理,蹻費安傑明兄管理,又有□□、研昭、國昭叔及成德等多人經管外事,以免議論矣。他如修約來場武廟,修廟垻天子殿,修黃水垻禹王宮以及数處小蹻,并各處道路,又不知幾費精神矣。遠近親朋每以此事責于弟兄,今從眾請,勉立石碑,畧為表記,爰是而作頌曰:憶昔修蹻苦,于今略表題,芳名垂石上,功德與云齊。

大清光緒二十七年孟冬月

男道明、英明敬同大地绅糧敬仰

参考文献

[1][清]张廷玉等.明史.卷三百十二.列传第二百·四川土司二·石柱宣抚司[M].北京:中华书局,1974:8059.

[2][10] 何服生.石柱土司史料辑录.石柱土司沿革.石柱文史资料: 第十五辑.内部资料,1994:5.

[3] 龚荫.中国土司制度[M].昆明:云南民族出版社出版,1992:450.

[4][清]顾祖禹撰,贺次君、施和金点校.读史方舆纪要.卷七三[M].北京:中华书局,2005:3451.

[5][11][清]常明、杨芳灿等.四川通志.卷九十三·武备边防[M].成都:巴蜀书社,1984:2956.

[6]田敏.土家族土司兴亡史[M].北京:民族出版社,2000:35.

[7]石柱古代地方文献整理课题组.石柱厅志点校·乾隆<石柱厅志>·沿革志.内部资料,2009:13.

[8][清]张廷玉等.明史.卷四十三.志第十九·地理志·四川[M].北京:中华书局,1974:1049.

[9]石柱县志编纂委员会.石柱县志[M].成都:四川辞书出版社,1994:9.