古琴东传史实与日本琴乐现状①

[日]武内惠美子著 周 耘译

内容提要:在中日文化交流十分兴盛的唐代,即日本的奈良时代与平安时代前期,琴与琴乐得以从大陆跨海东传扶桑,并一直绵延流传至今。本演讲文稿按照历史的进程对珍贵的古乐器、古乐谱、古文献进行梳理解析,描摹出日本不同历史时期琴乐盛衰起伏的文化风貌;并据理推断,日本的琴与琴乐研究对中国的琴与琴乐研究,未来可能会产生重要影响。

我是京都市立艺术大学日本传统音乐研究中心的武内惠美子。今天我主要谈谈琴的东传和日本接纳琴乐的史实,以及当下日本关于琴乐之研究的特点。其中部分内容涉及明天的日本传统音乐导赏演奏会上京都艺术大学乐团要特别演奏的琴乐曲目的背景。

众所周知,琴大约在唐代从中国传入日本。②当时,为了建立和巩固以天皇为中心的国家体制,日本在众多方面都以中国为范本进行了模仿。例如,建造都城时对唐朝长安格局样式的模拟,整顿完备律令制度时对大唐律令的参考。为了学习丰富多样的中国文化,还向唐朝派遣专门的使节,即所谓遣唐使。截至公元894年遣唐使制度被废止,一共派遣了二十多批次的遣唐使。

遣唐使把多种多样的唐文化从大陆带回了日本,音乐便是其中之一。例如,在圣武天皇的时代(约725-750),派往大陆的遣唐使从唐朝带回了种类多样的乐器与乐书。这些乐器和乐书大多被保存在奈良东大寺内的皇家仓库正仓院。下面展示的几幅图片,就是经过修复的遗存于正仓院的乐器。图1、图2为阮咸,图3、图4、图5是五弦琵琶。类似于这样的正仓院乐器,由于技术原因,乐器实物其实现在难得一见,仅仅能见观于作为绘画的图片。③正仓院乐器现在并不能用于实际演奏,但其中不乏历史文化价值珍贵的器物。例如,图3所示的这张五弦琵琶,全世界仅有此一件留存,被认为是考证确认唐代琵琶形制规格的唯一可资参照的实物。④

图1 螺钿紫檀阮咸

图2 桑木阮咸

图3 螺钿紫檀五弦琵琶

图4 螺钿紫檀五弦琵琶背面

图5 螺钿紫檀五弦琵琶背面局部

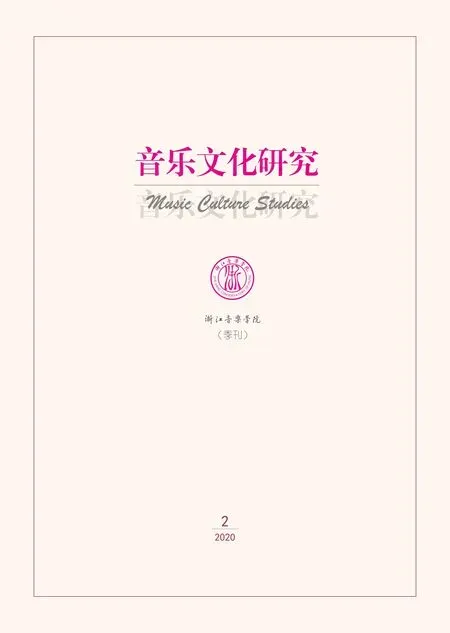

下面的图6至图10依次为石笛、石尺八和箜篌。图6中这只横吹的笛与普通的笛看起来似乎并无二致,但上面留有清晰的竹节纹理,这可不是制作时疏忽而留下的竹枝节纹,而是制作者用心地镌刻在石质笛管上的装饰。考虑到中国南宋的音乐文献《词源》中有对这种形制的笛子的记载,所以,这支正仓院笛子的形制应并非仅是偶然的个案,这支笛子恰好可以证明,类似的笛子当时确实存在过。关于这一点,由我主持的研究小组在去年的共同研究成果发表会上已经作出了判断。

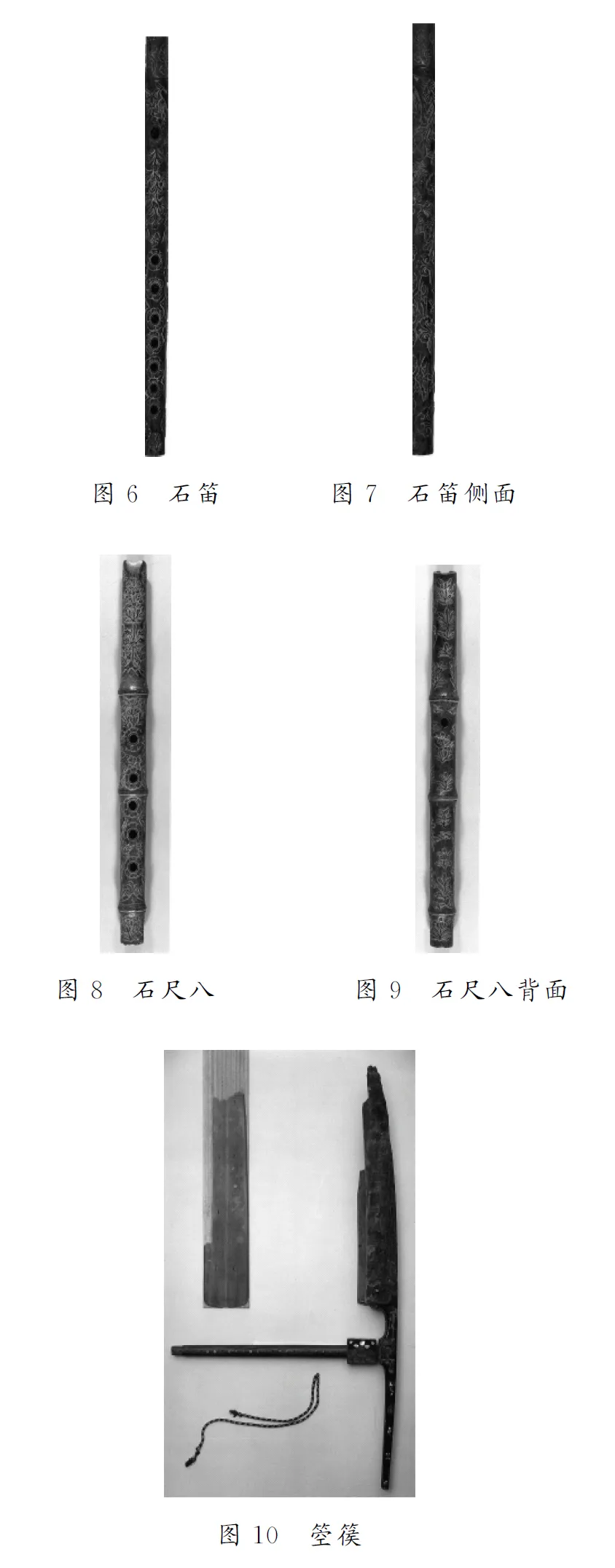

正仓院里还遗存有其他贵重的乐器,其中有一张通常称作金银平文琴的古琴尤显珍贵。(见图11、图12)这张金银平文琴通体工艺精巧细致,不过,与其显示出的极高美术价值相对,此琴看起来却并没有留下任何演奏过的痕迹,所以,大概不是一件实际演奏的乐器,极有可能是用于装饰的观赏性乐器。

图11 金银平文琴(正面)

图12 金银平文琴(反面)

金银平文琴的表面绘有三位金色的文人画像,琴的背面绘有各种银色的花纹,并且还镌刻着后汉学者李尤的琴铭。琴的内部明确记写着乙亥年的字样,即公元735年的唐开元二十三年,由此可知,这张金银平文琴制作于唐朝开元年间。其实,这张琴并非圣武天皇的遗存宝物,而是后来平安时代初期的嵯峨天皇代为收藏的。

图13 左为金银平文琴反面:李尤的诗,右为金银平文琴表面:三文人图

图14、15中的这张唐琴也收藏于正仓院,被称为桐木琴,此琴全世界应当也仅遗存有一张,所以是与金银平文琴同样珍贵的文物。这张琴的大小与普通的琴似乎并无不同,但习琴者却不难发现其形状与通常的琴有很大的差异。普通琴一般在背面会开有两孔,分别称为凤沼与龙池,而这张琴只是在琴体背面中央开有一孔,在接近琴的尾部则缠裹有丝线状的物品。琴体表面既没有安置徽位,也没有进行油漆涂抹,因而被推测为还是一件制作过程中的乐器。另外,因为琴的一侧写有东大寺(见图16)的字样,所以推测很有可能是在日本制造的。

图14 桐木琴正面

图15 桐木琴反面

正仓院收藏的上述这类对于研究琴文化而言非常珍贵的乐器,是了解当时乐器及其周边信息的重要情报线索,有非常重要的历史文化资料价值。除此之外,在天宝胜宝八年的《东大寺献物名簿》上还记载有两张琴的名称,这应当是文献记录的唐朝传入日本的最古老的琴,遗憾的是,这两张琴现今均无遗存。

图16 奈良东大寺

日本现存最古老的琴,目前所知是奈良法隆寺旧藏的一张琴,这张琴现在收藏于东京国立博物馆。(见图17、图18)通过这张琴内部所留的书法墨迹,可知此琴系开元十二年(724)制作于九龙县(四川省成都府彭县)。这张琴一般被称为“开元琴”,或者依从斫琴者的当地制琴名师雷氏之名称作“雷氏琴”。

图17 开元琴(雷氏琴)正面(东京国立博物馆藏)

图18 开元琴(雷氏琴)侧面(东京国立博物馆藏)

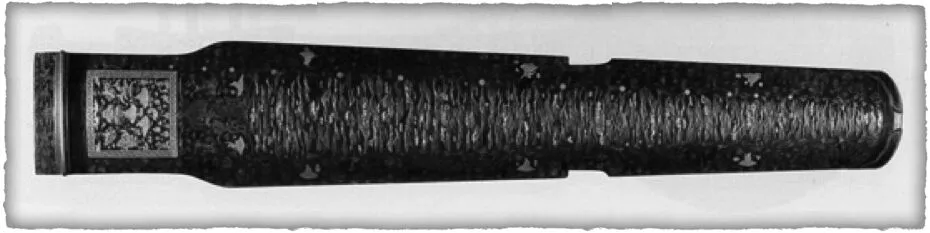

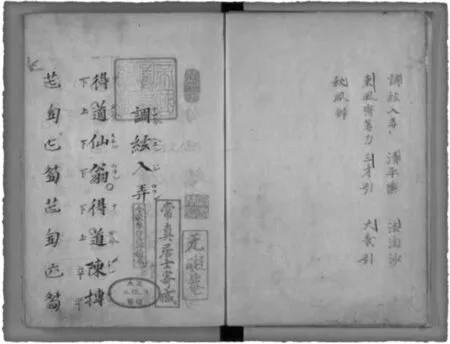

不仅仅是乐器,这一时期还有大量乐谱从大陆传入日本,遗憾的是,这些乐谱大都散佚在漫漫的岁月长河之中。不过,尽管具体的时间不详,但至少可以推测,大体在这一时期传入的乐谱是《碣石调·幽兰第五》。虽然《碣石调·幽兰第五》是唯一遗存下来的一首琴乐古谱,但值得庆幸的是,此谱的末尾附有曲目一览表。(见图19、图20)与此同时,当时的许多书籍中也记载有一些琴乐曲名,据此线索加以判断,大量的乐谱其时都是传入了日本的。

图19 《幽兰谱》所载曲目一览

《碣石调·幽兰第五》实即6世纪中叶前后流传于中国南朝梁陈之间的一首琴曲乐谱,此曲当时呼作《幽兰》,亦作《倚兰》。乐谱的书写年代当在7世纪到8世纪前半叶之间。放眼整个世界,现存琴乐谱最古老者便是此曲谱,并且还是唯一的一首传世之唐代琴乐谱。此谱不是减字谱谱式,而是采用文字谱记写,亦即用描述说明琴的演奏方法的语言文字来记录的琴曲,是减字谱产生之前的琴乐谱式。正是因为有《碣石调·幽兰第五》的传世,今人才能知晓琴乐文字谱的情形,其重要音乐史学价值不言而喻。

图20 《碣石调·幽兰第五》

唐代的琴文化如此规模输入日本的时期,正好是日本的平安时代。通过大量的文献记录可知,前述遣唐使发派期间,琴的实际演奏和技术的传承也得以维系。特别是对中国宫廷和士大夫文化样式的模仿,使习琴在日本成为天皇家族为中心的皇宫贵族阶层的必备教养。但是,由于唐朝内乱和国力的衰退,加之遣唐使的船舶西渡成功率既低且费用昂贵等多方面的原因,在公元894年,由大臣菅原道真上书天皇废止了遣唐使制度。因为遣唐使船的停航,人员的往来也随之停止,日本人到大陆研学和唐朝人东渡扶桑之路都被中断。这不仅意味着琴的演奏方法与技巧从大陆传入日本的途径被阻断,还意味着新乐谱和理论著述传入的途径也同时被阻断了。因为这些原因,琴乐在日本的传承每况愈下,其结果是至平安时代晚期,琴的演奏文化在日本失传了。自此之后,一直到进入江户时代的大约五百年间,琴乐在日本完全处于被遗忘的状态,不要说演奏习惯与传统,就是乐器、乐书和乐谱也几乎再没有从大陆传入日本。

时过境迁,到了17世纪,在与中国的晚明相当的日本江户时代,由于复杂的原因,琴的演奏在日本出现了些许复苏的迹象。江户时代的日本,取得政权的德川幕府原本奉行闭关锁国的政策,不过,德川幕府政权却在九州长崎的出岛(见图21)设立了专门的交易场所,准许与晚明及清初的中国开展贸易往来。

图21 长崎出岛

应该特别提及的是,明末清初之际,以朱舜水(见图22)为首的一大批文人、僧侣和儒学家因政治流亡登陆日本,通过他们这些人的活动,琴乐也被再次传入日本。在这批人中间,出身浙江、从杭州西湖永福寺流亡至日本的曹洞宗僧侣东皋心越禅师(见图23)起到了至为重要的作用。东皋心越流亡日本后定居于水户的祗园寺,在这里对有意修习琴乐演奏技艺者进行指导。东皋心越的弟子们将他传授的乐曲编纂成《东皋琴谱》(见图24、图25),并据此在江户广泛地教授琴乐。由此可知,东皋心越的琴派是江户时代日本代表性的琴乐流派,东皋心越因此也被称为复兴日本琴乐的师祖。

图22 朱舜水(1600-1682)

图23 东皋心越(1639-1695)

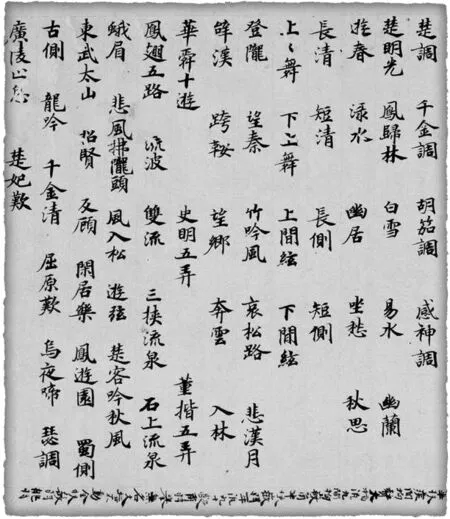

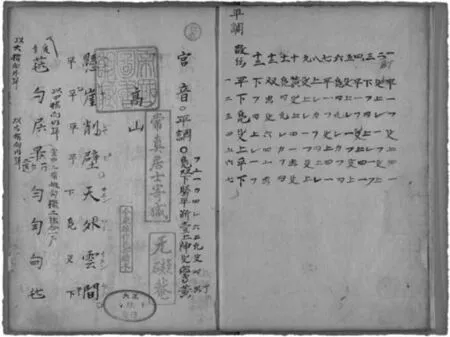

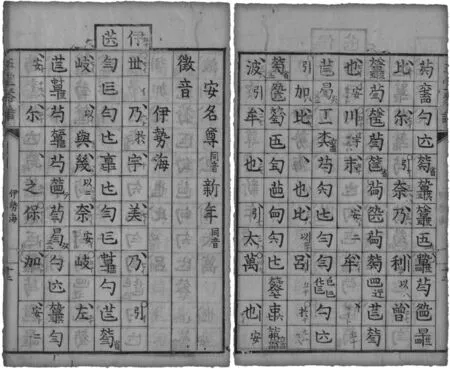

其实,上述被称为《东皋琴谱》的乐谱并没有正式出版,而是以多种版本的抄写样式流传,在这些流传的乐谱中包含有一些琴歌。虽然这些琴歌大多并未记写出歌唱部分的旋律,不过,通过对上面的一些符号意义的研究,是有可能解译这些琴歌的旋律的。也就是说,如果能够解读出这些符号,就可能弄清楚真正流行于明代的琴歌的演奏(唱)方法,从而改变近年来流行的简单地依照琴之旋律的弹唱琴歌方式。基于这一目标,京都市立艺术大学研究院的在籍研究生们最近开始对《东皋琴谱》所收入的琴歌风格的《高山》进行解读研究,并已初获成果。解读的重点与难点在于,这种奏唱方式几乎没有任何传统演奏习惯的依据。明天(演讲次日,参见注①——译者注)的音乐会上,两位琴家将选择对已经解读出来的部分片段进行演奏,或许值得大家期待。

图24 《东皋琴谱》之一

图25 《东皋琴谱》之二

东皋心越禅师不仅将明末的琴曲传到日本,自己还携带乐器登陆日本。东皋心越带入日本的琴现在尚有数张存见于日本。除了东皋心越携来日本的琴,还有另外几件传自明代的乐器也已经被确认。例如,在京都的诗仙堂寺,遗存有明末儒学家陈继儒(1558-1639)的一张琴,因其人被称为陈眉公,故此琴被称为陈眉公琴。(见图26、图27)这张琴的形制殊异,在通常仅设置两个雁足的地方,安置有四个雁足。

图26 陈眉公琴正面(京都诗仙堂存)

图27 陈眉公琴反面(京都诗仙堂存)

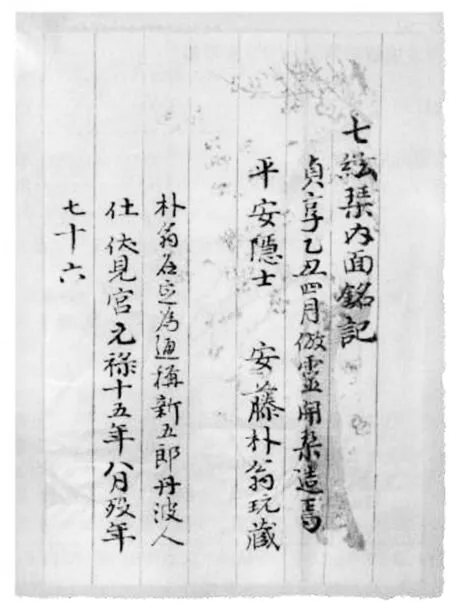

另一方面,日本还模仿从中国传入的琴而在本土也制作出了琴。这种日本本土制造的琴在当今日本尚有实物存见,本人所供职的京都市立艺术大学日本传统音乐研究中心就收藏有被认为是最早在日本本土制造的琴。(见图28、图29)这张琴的制作者为国学家安藤朴翁。此琴的最大特点,是木质琴体上直接用油漆涂抹。而中国制造的琴会在木质琴体上先施以调和了鹿角粉的底漆,然后再涂抹油漆。由于是日本最早制作的琴,推测当时可能尚未完全掌握中国的制琴方法。另外,由于此琴没有封闭底部,因而重量比较轻,声音也比较轻飘。

图28 安藤朴翁琴(1685年制、京都市立艺术大学日本传统音乐研究中心藏)

图29 安藤朴翁琴背面铭文

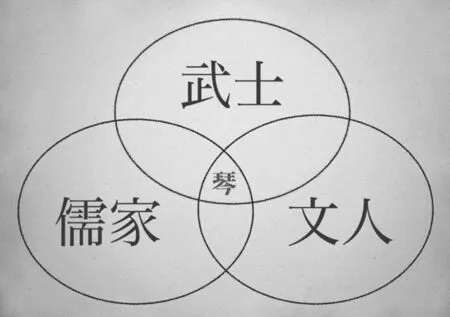

回到琴乐复兴的话题。除了东皋心越,大概还有些人向来到长崎的中国文人学习琴的演奏,至江户时代中后期,琴乐技艺在日本全国流传开来。爱好琴乐演奏者多为高级武士和儒学家。因为他们追慕中国文人,憧憬中国文人的生活方式,故而在日本文人中间传扬这种追求并潜心实践。(见图30)不过,应当给予注意的是,日本文人与中国文人在本质上是有些差异性的。限于时间,此问题这里难以展开讨论,仅选择一位很有个性特色的日本文人稍作介绍。

图30 江户时代习琴者结构图

浦上玉堂(1745-1820),原本是江户时代冈山藩国的一位高级武士,后来放弃武士生涯过起了文人的生活。作为上层高级武士,他不仅学习接纳了儒学,也精通雅乐等音乐形式,特别是在斫琴技艺方面有很深造诣。他得到了一张镌刻有“玉堂清韵”的明代传琴,终生珍爱,并自号“玉堂琴师”,远离武士生活,一直以琴家身份立世。(见图31)

图31 浦上玉堂弹琴画像

日本雅乐中有一种将雅乐的旋律配以和文歌词的样式,被称为《催马乐》。这种音乐形式在江户时代曾一度被废弃,正是浦上玉堂开始了对其进行复原的实验。他用琴为这种音乐(《催马乐》)进行伴奏的艺术实验很有特色,在江户琴界广为人知,为江户琴史留下了珍贵的印迹。这里播放一首《催马乐》的曲子,即一度废绝之后于江户时代再次复兴的《催马乐》。

各位现在聆听的就是由浦上玉堂编曲的用琴来伴奏的《催马乐》。当然,江户时代的琴人并非都作这样的编曲演奏,与此相对,他们中的绝大部分都原样演奏直接从中国传来的乐曲。而这些乐曲大都是东皋心越所传,虽然可能有所发展,但还是应该能够反映明代末年杭州周边琴乐的基本状况。另外,东皋心越把琴歌也传到了日本,江户时代的日本人也演奏琴歌。浦上玉堂的《催马乐》正是产生于这样的环境之中。因此,完全可以认为,浦上玉堂的《催马乐》反映了流行于明代末年杭州周边的琴歌的风貌。

图32 《玉堂琴谱·伊势海》

浦上玉堂的《催马乐》由于无人继承而失传了,不过,两年前,笔者与雅乐的专家合作展开研究,使其得以复原。我们复原的江户《催马乐》已经进行过实际演奏。(见图33)

图33 《催马乐》复原演奏

随着琴在江户时代的普及,琴乐爱好者的数量显然超过了平安时代。不过,就全部日本(受众)而言,这只不过是很少的一部分人。我们知道,在中国,习琴者多出自士大夫等有较高知识教养的阶层,与此相同,在日本,琴也没有成为受广大普通民众喜好的乐器。(见图34、图35)

图34 江户时代日本制作的琴(赖山阳收藏)

图35 曾我萧白(1730-1781)《琴棋书画图》

需要说明的是,随着江户时代的结束和明治时代的开始,传统遗失现象渐次加速,至20世纪,有志趣于继承江户传统的演奏者愈加稀罕。在今天的日本,除了热爱中国文化的人以及像我这样从事音乐或文学研究的人之外,关心并研究琴与琴乐者可谓少之又少。

如上所述,日本琴乐的传承发展,主要是建立在对外来的中国文化的继承上,同时也融入了些许本土文化的元素。日本保存了很多有关琴的珍贵资料。近年来,日本的琴文化研究取得了一定进展,在揭示琴对于日本文化的重要性方面获得了一些成果。一方面,这些研究自然都聚焦于日本的琴;另一方面,一些在中国已经失传了的琴的演奏习惯、现今难以寻觅到的琴的资料,一言以蔽之,在中国难以展开的某些琴与琴乐的研究领域,在日本却有推进研究的可能。不仅如此,通过对日本的其他音乐样式以及文学、历史等方面的跨学科研究,也有可能完成一些在中国难以推进的有关琴之音声和音乐的学术研究课题,亦即对日本琴史、琴乐、琴文化的研究,隐含着解明中国琴乐、琴文化的可能性,甚或可以说,这是除却了日本就难以完成的学术研究课题。本人目前正在尝试进行的、通过日本雅乐的古乐谱资料来复原唐代琴曲的研究就属于这样的案例。如果进展顺利,或许今后日本的琴与琴乐研究,将会对中国的琴与琴乐研究产生更为重要的影响。

注释:

①2018年11月27日,日本民族音乐学家、京都市立艺术大学日本传统音乐研究中心武内惠美子博士应湖北高校人文社科重点研究基地“长江传统音乐文化研究中心”的邀请担任“第十期东方音乐学讲坛”主讲,作了“古琴东传史实与日本琴乐现状”的专题学术演讲,本文是其演讲的中文译稿,现获得武内博士应允,刊发于此。演讲稿原本结合音像实例解析,因技术原因,本文稿略去。——译者

②唐朝(618-907)对应日本的奈良时代(710-794)与平安时代(794-1185)。这一时期的中日之间有着密切的文化交流。——译者

③正仓院的乐器只有在每年秋天奈良国立博物馆的正仓院文物特别展中才可能一睹真容,由于每年仅轮换展出部分珍贵文物,所以一般很难见到全部的正仓院乐器。——译者

④本文图片中的古乐器未特别标明出处者,都为正仓院所藏。——译者