槐杞黄颗粒联合盐酸贝那普利治疗儿童原发性轻型IgA肾病的临床观察

薛彩红,赵丽君,吴 芳,杨跃红

(山西省儿童医院,山西 太原030000)

IgA肾病(IgA nephropathy,IgAN)是基于肾穿刺活检术的病理诊断,指肾小球系膜区以IgA或IgA沉积为主的肾小球疾病,常伴补体C3沉积。IgAN是常见的原发性肾小球疾病,也是引起终末期肾脏病(end stadge renal disease,ESRD)的主要原因[1]。IgAN的发病机制目前尚不清楚。肾脏病理可见肾小球系膜区IgA及C3沉积,提示可能存在免疫复合物激活补体从而引起肾脏损害。上呼吸道或消化道感染后IgAN临床表现加重,可能与感染刺激机体自身抗体产生,循环免疫复合物沉积于肾脏产生免疫炎症反应有关。SUZUKI H等[2]认为IgAN主要发病机制为IgA糖基化过程受损,导致肝脏清除半乳糖缺陷型IgA1减少,IgA1沉积于肾小球系膜区,启动自身免疫反应。IgAN的发病有明显的地域差别,欧洲、亚洲的发病率占原发性肾小球疾病的15%~40%[3]。近年来,儿童IgAN发病率呈逐年上升趋势。该病病情反复迁延,可发生肾功能损害,影响儿童生活质量。本研究探讨槐杞黄颗粒联合盐酸贝那普利治疗儿童原发性轻型IgAN的临床疗效。现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选择2017年1月至2019年1月山西省儿童医院收治的30例原发性轻型IgAN患儿,按随数字表法机分为对照组和观察组,每组15例。对照组男11例,女4例;年龄6~15岁,平均(12.70±2.12)岁;病程最短5个月,最长1年,平均(8.20±2.23)个月。观察组男10例,女5例;年龄6~15岁,平均(11.30±1.25)岁,病程最短4个月,最长1年,平均(9.20±3.48)个月。两组患儿一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。研究经医院医学伦理会批准。

1.2 纳入标准 ①肾活检病理提示原发性IgAN;②按照Lee氏分级,IgAN病理分级为I~Ⅱ级;③镜下血尿和/或少量蛋白尿;④入组前未用过激素和免疫抑制剂;⑤年龄<16岁。

1.3 排除标准 肝、肾功能异常者;合并自身免疫性疾病者;入组前1周内患感染性疾病者;高血压病患者;其他肾脏疾病者。

2 治疗方法

2.1 对照组 口服盐酸贝那普利片(北京诺华制药有限公司,国药准字H20000292,10 mg/片),初始剂量为5 mg/d,1周后调为10 mg/d。治疗12周。

2.2 观察组 在对照组基础上给予槐杞黄颗粒治疗。槐杞黄颗粒(启东盖天力药业有限公司,国药准字B200220074,10 g/袋)口服,每次10 g,每日2次。治疗12周。出院后每4周随访1次,随访12周。

3 疗效观察

3.1 观察指标 测定两组入院第1日及治疗第4、8、12周的24 h尿蛋白定量(24 h UPE)、尿红细胞(URBC)计数及血肌酐(SCr)、血尿素氮(BUN)水平,并观察两组用药期间不良反应发生情况。

3.2 统计学方法 采用SPSS 25.0统计软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以例(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

3.3 结果

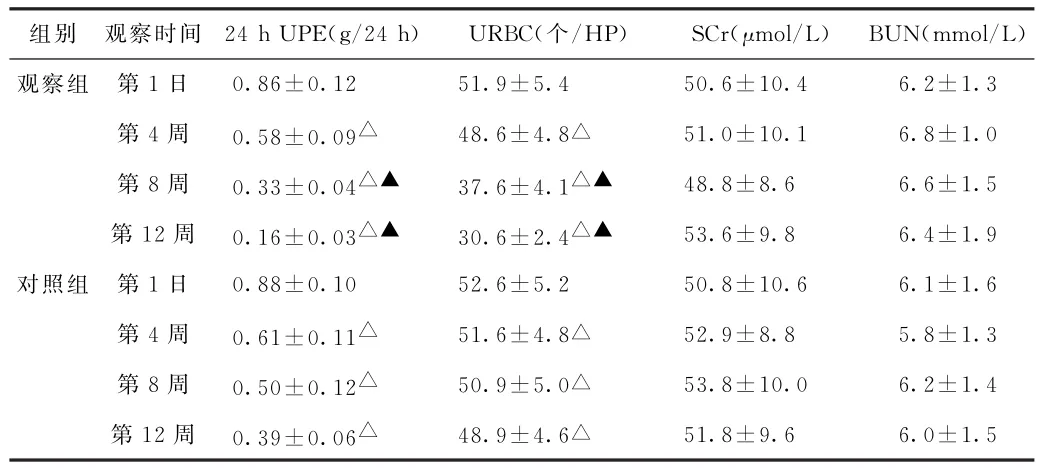

(1)24 h UPE、URBC、SCr、BUN 水平比较 治疗前,两组各观察指标比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗第4周,两组24 h UPE、URBC计数低于治疗前;组间比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗第8、12周,两组24 h UPE、URBC计数均低于治疗前,且观察组明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗第4、8、12周,两组SCr、BUN均较治疗前无明显变化,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组儿童原发性轻型IgA肾病患者24 h尿蛋白定量、尿红细胞计数及血肌酐、血尿素氮水平比较(±s)

表1 两组儿童原发性轻型IgA肾病患者24 h尿蛋白定量、尿红细胞计数及血肌酐、血尿素氮水平比较(±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

组别 观察时间 24 h UPE(g/24 h) URBC(个/HP) SCr(μmol/L)BUN(mmol/L)观察组 第1日 0.86±0.12 51.9±5.4 50.6±10.4 6.2±1.3第4周 0.58±0.09△ 48.6±4.8△ 51.0±10.1 6.8±1.0第8周 0.33±0.04△▲ 37.6±4.1△▲ 48.8±8.6 6.6±1.5第12周 0.16±0.03△▲ 30.6±2.4△▲ 53.6±9.8 6.4±1.9对照组 第1日 0.88±0.10 52.6±5.2 50.8±10.6 6.1±1.6第4周 0.61±0.11△ 51.6±4.8△ 52.9±8.8 5.8±1.3第8周 0.50±0.12△ 50.9±5.0△ 53.8±10.0 6.2±1.4第12周 0.39±0.06△ 48.9±4.6△ 51.8±9.6 6.0±1.5

(2)不良反应情况 两组口服用药期间均有1例患儿出现便稀症状,未调整药物,数日后症状自行消退。

4 讨论

IgAN常表现为无症状性血尿,伴或不伴蛋白尿,起病隐匿。原发性IgAN多见于年长儿(3周岁以上儿童)。部分患者表现为发作性肉眼血尿,可伴蛋白尿,多有上呼吸道或消化道感染病史,感染控制后肉眼血尿可明显减轻或消退,少数患儿会出现血压升高。IgAN迁延难愈,预后存在个体差异性。10%~25%患儿10年内进展为终末期肾脏疾病,25%~50%患儿20年内进展为终末期肾衰竭(ESRD)[4-5]。目前,西医关于IgAN的预后评估,认为蛋白尿、肾功能不全、肾小球硬化、新月体形成和肾小管间质纤维化是影响IgAN预后的独立危险因素[6]。在多种肾小球肾炎、慢性肾脏病中,蛋白尿是引起IgAN患者肾脏纤维化和肾衰竭的最直接、可预知的独立因素[7]。轻型蛋白尿患者可服用血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素受体拮抗剂(ARB)减轻蛋白尿,但不能减轻血尿。镜下血尿是一个易被忽视的慢性肾脏疾病因子,与ESRD的发生有关[8-9]。因此,对于不适宜应用激素及免疫抑制剂的轻型IgAN,应寻找更好的治疗方案控制血尿。

槐杞黄颗粒是近年来儿科临床应用比较广泛的免疫调节药物之一,由槐耳菌质、枸杞子、黄精等组成。槐杞黄颗粒主要有效成分槐耳富含槐耳菌质多糖,包含6种单糖和18种氨基酸,能激发机体免疫系统,从而调节免疫细胞的平衡失调。枸杞子、黄精起协同作用。槐杞黄颗粒通过降低IgE,升高CD3、CD4、CD8,在维持细胞和体液免疫平衡中起着重要作用[10]。槐杞黄颗粒最初用于治疗儿童反复呼吸道感染,后发现该药对存在免疫异常的肾脏疾病,如原发性肾病综合征、IgAN、紫癜性肾炎等,也有一定的治疗作用[11-13]。本研究在盐酸贝那普利片基础上应用槐杞黄颗粒治疗儿童原发性轻型IgAN。结果显示,治疗第4、8、12周,两组24 h UPE、URBC计数均低于治疗前,且第8、12周观察组明显低于对照组(P<0.05),提示槐杞黄颗粒能有效减轻血尿,减少URBC计数。研究表明,槐杞黄颗粒在原发性肾小球疾病中,能减少蛋白尿、血尿、URBC计数,并且能延缓慢性肾脏病进展[14]。槐杞黄颗粒可减轻阿霉素肾病模型大鼠的蛋白尿,保护肾小球足细胞,减轻肾小管及间质损伤,抑制炎症因子表达和巨噬细胞浸润,对肾脏具有保护作用[15]。槐杞黄颗粒有助于增加足细胞相关分子nephrin及podocin的表达及异常分布,促进肾小球基底膜上裂孔隔膜分子屏障及电荷屏障的稳定性,维持足突的正常形态及生理功能,减少了IgAN大鼠肾小球足细胞的损害,降低尿蛋白[16]。但本次研究结果显示,治疗后两组SCr、BUN水平并未有明显变化(P>0.05)。

综上所述,槐杞黄颗粒能明显减轻IgAN患儿尿蛋白,降低URBC计数,且无严重不良反应,值得临床应用与推广。但槐杞黄颗粒对免疫系统作用的具体环节及减少尿蛋白、尿红细胞计数作用机制尚未完全明确。本研究样本量小,观察时间短,后续将开展大样本随机对照试验,研究槐杞黄颗粒在IgAN中的作用。