陈洪绶人物画中的女性视角

上海师范大学 | 刘宇倩

只要一谈起陈洪绶,诸家最常见的评价便离不开“古”字,如秦祖永的《桐阴论画》中就曾说他的作品“有太古之风”,可谓是“深得古法”[1]。又如徐沁《明画录》也称:“陈洪绶……长于人物,刻意追古,运毫圆转,一笔而成,类陆探微。”[2]以及最常听说的“高古奇骇”①一词。

关于对陈洪绶艺术成就的“古”字,可有二解,一为技法,二为观念。“深得古法”阐释的是人物画的艺术技法,是用笔、用墨、人物造型的取法。至于“有太古之风”,或“高古奇骇”的“古”,便是对《二十四诗品》中“高古”所代表的意境的追求:

畸人乘真,手把芙蓉。泛彼浩劫,眘然空踪。月出东斗,好风相从。太华夜碧,人闻清钟。虚伫神素,脱然畦封。黄唐在独,落落玄宗。[3]

后人对陈洪绶的评价,多是基于艺术史发展的内在逻辑与评论。大部分文章,聚焦于陈洪绶书画艺术成就的传承,以及他尤为突出的奇崛怪诞风格。在研究他的人物画作品时,也倾向于以艺术史发展脉络中对古意的追本溯源、继承与发展为视角。如清初的张庚(1685—1760)在评价陈洪绶的人物画时所言:“洪绶画人物,躯干伟岸,衣纹清圆细劲,兼有公麟、子昂之妙。设色学吴生法,其力量气局,超拔磊落,在仇、唐之上,盖三百年无此笔墨也。”[2]624-625

那么除了艺术史的风格之外,陈洪绶的人物画作品具有哪些新鲜的、有别于古人和同时代画家的特征?在《风格与观念》一书中,高居翰说:“明代中期艺术家所发展出来的风格和选择的主题似乎是与他们自己和其同时代人的生活处境相称的。例如,那些由于没能在朝廷获得职位而被迫进入绘画行业的人,和那些希望避免被归于‘画匠’的人,都倾向于通过他们的怪异行为和疏放狂怪的绘画来表明他们不因循守旧。”[4]那么,陈洪绶的人物画是如何与同时代人的生活环境相称呢?张庚在《国朝画征录》中评论说:“古人画士女立体,或坐或行或立或卧,皆质朴而神韵自然妩媚。今之画者务求新艳,妄极弯环罄折之态,何异梨园弟子登场演剧与倡女媚人也,直令人见之欲呕。”[5]他指责仕女画“近不如古”,这是对同时代画家的普遍否定——固定的样貌、图式及内容,我们可以确定陈洪绶不在此列。

从人物画发展的纵轴看,晚明是又一高峰,而这高峰的发展离不开“南陈北崔”,陈洪绶也是关键人物之一。依据横轴人物画画种的细分发展可知,陈洪绶的仕女画尤为突出。如宋祖谦题老莲《文姬图》云:“昔人云传神写照在阿堵中,老莲写文姬缣素有声有泪,辕文夫子以俪都慰,仆以之拟河梁之篇也。”[2]611-612台湾学者王正华所觉察的,陈洪绶画中的生活是晚明文士集体创造出来的一种特殊的生存环境与方式,有社会性、阶级性与制约性。其中隐含着某些生活条目,以此调节、掌控时间与空间。[6]

那么陈洪绶的仕女画以何独特的创作视角,区别于为世俗所喜好的美人图式,在“高古奇骇”的风格之外,为仕女画角色中注入了虽未被画史所注意却极为重要的观念呢?这些作品又与陈洪绶的人生际遇又有何联系呢?

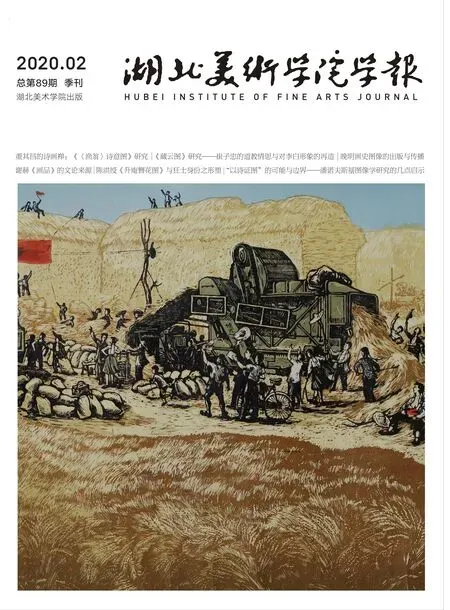

图1 授徒图 绢本设色 90.4cm×46cm 约1649年 陈洪绶 美国加州大学美术馆藏

从考察陈洪绶现存的人物画题材来看,除了肖像、古代高士、僧佛罗汉等画外,还有相当一部分以仕女为主要表现对象之绘画。如将此类作品按照女性的生存处境来看,可分为青楼、闺阁与非现实三类。青楼仕女,以陪文人雅士观书、抚乐、鉴古或煮茶等为主,如《何天章行乐图》(约1649 年,苏州博物馆藏)、《授徒图》(约1649 年,美国加州大学美术馆藏)、《吟梅图》(1649 年,南京博物院藏)、《蕉林酌酒图》(约1649 年,天津博物馆藏)、《弹唱图》(约1648 年,故宫博物院藏)、《闲话宫事图》(1649 年,沈阳故宫博物院藏)《仙侣图轴》等。闺阁仕女,以深闺内院女性的独自或群体游玩为主,如扑蝶、斗草、赏花、抚琴等活动。代表作品有《月下掏衣图》(1621 年,大都会博物馆藏)、《对镜仕女图》(约1636 年,清华大学美术馆藏)、《眷秋图》(1649 年,王季迁旧藏)、《调梅图轴》(约1650 年,广东省博物馆藏)、《斜倚熏笼图》(约1639 年,上海博物馆藏)、《仕女图轴》(约1640 年,故宫博物院藏)、《扑蝶仕女图轴》(约1650 年,上海博物馆)、《斗草图轴》(1650 年,辽宁省博物馆藏)、《隐居十六观图册之一(缥香)》(1651 年,台北“故宫博物馆”藏)、《抚乐仕女图》(西泠印社藏)、《折梅仕女图》等。非现实仕女,是指在陈洪绶生命中不具客观存在的人物样本,而通过想象创作的。以小说剧本、神话传说、宗教形象、历史故事、名人轶事中的女性为主。如《准提佛母法像》(1620 年,纽约大都会博物馆藏)、《铸剑图》(1622 年,上海博物馆藏)、《水浒叶子》之十七、七、三十八《扈三娘》《孙二娘》《顾大嫂》(约1633 年)、《老妪解诗图》(1636 年,程十发旧藏)、《张深之先生正北西厢秘本》插图《窥简》(1640 年,上海图书馆藏)、《龙王礼佛图》(约1643 年,故宫博物院藏)、《宣文君授经图》(1638 年,克利夫兰美术馆藏)、《饮酒祝寿图》(1649 年,美国印第安纳州立美术馆)、《观音罗汉》(约1647 年,台北故宫博物院藏)、《麻姑献寿图》(约1649 年,故宫博物院藏)、《陶渊明归去来图》(1650年,美国檀香山美术学院藏)、《博古叶子》之四十六《举案齐眉》(1651 年,翁万戈藏)等。

一、青楼仕女

妓院之于士人是一种独特的活动场域,属于士人结交朋友、排愁遣闷、逃避现实之地;而艺妓之于文人是情人,是慰藉,是知音,甚至具有精神层次的情感寄托之人。从晚明名妓与士人结婚的众多例子中我们可以窥见②,艺妓以其才情样貌作为“女士”角色进入了文人的社交圈,共同营造一种才情所寄的“情艺生活”③——游走于妓院之外的登山临水、凭高赋诗、典衣沽酒、纵谈聚友、座挟妓女……这种生活形态也成为士人的一种风尚。

陈洪绶有着颇为丰富的与艺妓相处的人生经验。早年仕途失意时,他就曾流连于青楼场所,当时有名妓董飞仙亲执绢帛求他画莲花④;晚年又娶以画闻名的青楼艺妓胡净鬘为妾。毛奇龄(1623—1716)曾评论:“生平好妇人,非妇人在坐不饮,夕寝非妇人不得寐。有携妇人乞画,辄应去”[7]。可以说,对于纵酒狎妓、放浪形骸的陈洪绶来说,出入青楼是家常便饭。明末清初也有不少文人雅士与名妓相聚游玩的雅事记载。1634 年张岱就在其《陶庵梦忆》中记载了一次这类出游。一行人坐船去西湖边定香桥看红叶,其中除了陈洪绶、张岱及张岱的伴侣“女戏”朱楚生之外,还有肖像画家曾鲸、梨园净角彭天锡、女伶陈素芝等。[8]所以,老莲对于艺妓与文人的交往再熟悉不过,他笔下的诸多仕女与高士作品也脱胎于生活的真实。

明亡后,陈洪绶这类表现文人与仕女共处同一空间的绘画在数量上明显增多,创作有《授徒图轴》、《吟梅图》、《蕉林酌酒图》、《弹唱图》、《闲话宫事图》等。此类作品没有特定的样式,仅仅是文人与艺妓交往生活的映射。

如1649 年的《授徒图轴》(图1)描绘了士人向仕女授课的场景:在空白的背景上,一位先生与两位仕女围坐在太湖石矶周围,案上置有书画、古琴、茶壶、杯等物。先生手持如意,目视前方弟子。两位仕女坐于圆凳,一位垂眉,认真地往手里器物中插花,一位手持团扇,低头凝视案上的画作。画中士人的无言沉着,仕女的青春脱俗,通过陈老莲的男性视角,不仅还原了士人与艺妓关于诗画、茶酒、音乐等交往的场面,更使艺妓从被情色消费的被观者转变为具有自主性的角色——赋予她们自身的情思与内心世界。

在该类题材的描绘上,陈洪绶以器物呈现交往空间与角色定位,以突出人物的精神面貌为主,有意忽略环境背景的描述,激发观者对画中女性主体的兴趣——以士与妓不一样的精神状态对比,探索女性之于士人的意义。这验证了明末清初他在士人与仕女交往的集体样本中,获得新的语感与集体的体验意识。

二、闺阁仕女

闺阁仕女题材的创作,与陈洪绶的个人经历密切相关。他与寡母王氏相伴十余年,先后娶来氏、韩氏、胡氏为妻,又抚养3 个女儿。身为人子、人夫、人父,可以说陈洪绶对女性的态度与理解离不开这些亲密关系中的生活记忆。在《病中怀亡室》等诗中,哀悼亡妻之情溢于言表;《苏州寄内》表现了外出游子对内人的思念之情;而《斗草图》所描绘的场景就与其女的日常生活相关,并做诗《自萧山妇见女(道蕴)口占》:

入门迎我无娘女,躞蹀前来鼻自酸。

多病定垂兄嫂泪,不训应失侍儿欢。

新裁绵服虽无冷,旧日慈心犹虑寒。

且逐小姑斗草去,那堪含泪把伊看。[2]228

图2 斗草仕女图( 局部) 134.3cm×48cm 1650 陈洪绶 辽宁省博物馆藏

图3 对镜仕女图 绢本设色 103.5cm×43.2cm 约1636年 陈洪绶 清华大学美术学院藏

1650 年所作的《斗草图》(图2)中,陈洪绶委身于女性的身份角色去还原日常生活乐趣,这是他对身边女性的思念,对过往生活的追忆,更是创作中的艺术性提炼。那么他为何反复描绘深闺内院女性在花园、闺房中游玩时的扑蝶、赏花、抚琴等的日常生活呢?这或许如王正华所说,面对家园萧条、河山残破的陈洪绶,想必觉得过往春日时节中,妇女集体出游等活动令人神往,是太平时日的象征。画中以几乎空白的背景描绘出非写实性情景,在去除细节后,反而得到最本质的部分,仿佛记忆中的意象。[6]245由女人来回忆晚明江南文化,画中的斗草仕女各具性格特色,完全沉浸在斗草的乐趣中。这是对前朝生活的一种追忆,是对前朝生活的一种追忆,也是明亡后士人追念前朝的一种呈现方式。

图4 《博古叶子》之《举案齐眉》 纸本木刻 1651 北京图书馆藏本

图5 举案齐眉图 绢本设色 1651 陈洪绶

当我们将陈洪绶笔下的女性日常生活方式与历史进行对比时,就会有不一样的发现。1636 年的《对镜仕女图》(图3),画中题诗曰:“种桃三百树,颜色亦如之,莫向汉宫说,美人争自为。”作品描画了仕女闲步溪边,对镜惆怅之情。女性对镜自赏是中国传统诗文中的一个符号、语码,能勾起观者的普遍联想。这个画中美人既是一个女性对象,也是一个美好的理想。而陈洪绶将诗词中的符号与现实的仕女生活相结合,又向前走了一步,把女性的生活空间进行延伸,持镜自怜的闺中生活转移到了花园空间中。同时将女性形象描绘得头大身小,且偏男像,韵致高古,颇具不俗之气。这强化了女性的主体感,更赋予女性新的角色形象——有别于以往理想女性的存在,更反映社会对女性个性化的包容。

在1639 年的《斜倚熏笼图轴》图中,陈洪绶加强了女性的主体意识。作品中描绘了一仕女抬头沉思,斜倚在半球型的竹编熏笼上,前景一侍女服侍着玩蝶样团扇的孩童,背景右侧鸟架上一只鹦鹉。这件作品的意境与白居易的闺怨诗《后宫词》“泪尽罗巾梦不成,夜深前殿按歌声,红颜未老恩先断,斜倚熏笼坐到明”相似。陈洪绶大胆地暗示了女性的欲望,将私密性的闺中场景暴露出来。画中的女性角色像舞台上的演员,对自己的处境有清晰的认识,不回避被看见,甚至眉宇间带有对观者直视的回应。这件作品不仅从女性视角对个人的生存空间加以塑造,也展示了女性个性化的特征,与传统的闺怨形象形成反差,进一步体现了画家对女性的态度,以及他对自己人生处境的某种投射。

在闺阁仕女题材的表现上,陈洪绶基于个人丰富而复杂的生命体验,既汲取现实生活的素材,也追溯历朝历代文人隐含在闺中女性背后的自我生命体验,从而使闺阁仕女题材更饱满,具有多重时间线,当下的仕女、文人与历史中的仕女、文人形象相交映,表现了仕女题材的温度与精神抚慰的力量。

三、非现实仕女

陈洪绶喜欢描绘神话传说、历史名人轶事、宗教故事中的仕女形象,在这类非现实性题材的作品中,他摆脱了传统的枷锁,以文人的角度去塑造每个角色的精神内涵,使其作品中的女性形象变得立体、丰满。

陈洪绶所描绘的是他对集体理想与矛盾的敏感意识,并在非现实类仕女画上有所实践。明代酒牌行令流行,小说插图等大众娱乐越发繁荣,士商合流成为商人能在社会与文化方面开辟疆土的重要因素。在仕途彻底无望,虽有心归隐于山林,却受生活所迫的情况下,陈洪绶以画为生,参与了不少商业创作,尤其是版画类,如书籍插图、酒牌。在士与商的界限变得模糊的环境下,他的商业创作中模糊了精英与大众的界线,也就是在继承传统的基础上,呈现出大众文化的影响:既取法于古,又取象于真。陈洪绶笔下的人物形象不再是服务于文人的精神世界,而是化身为大众文化下各角色的发声者。

陈洪绶曾先后多次为《西厢记》创作版画插图,其中1640 年为《张深之先生正北西厢秘本》所画的《窥简》一图将侍女红娘窥视崔莺莺阅读情书的场景刻画得入木三分。画面从沉迷于情郎张生情书的红娘,到侍女半隐偷窥,通过屏风将两个视角串联,让画外的观者直面私密的闺房中女性大胆追爱的场景。该幅作品的构图直逼晚明文学的精神内核——鼓励女性追求自由,追求爱情。1639 年的另一本《节义鸳鸯冢娇红记》中,将崔莺莺的气质也描绘得清新脱俗,神情与姿态温柔婉约、含蓄内敛。与其他版本《重刊元本题评西厢记》等进行比较,可发现陈洪绶不仅构图、表现手法不同,还更注重戏味及作者赋予的女性自我精神的表达。诚如巫鸿所总结,陈洪绶所做的并非是从文人角度对流行文化进行局部借鉴和吸收,而是同时从通俗艺术和精英艺术的内部进行突破,打通二者之间的沟壑。[8]500

在《醒石:陈洪绶晚年陶渊明画像中的自我意识》一文中,笔者曾说过:陈洪绶站在女性的立场上创作了女性题材的作品。他将在晚明所感受到的这种女性的自觉意识和她们的人生体验融入到了绘画中。更让人兴奋的是,晚年陈洪绶还将这种创作意识融入到了历史人物画的创作中。[9]

如在《博古叶子》之《朱买臣》中,画家摆脱这一题材以往带有道德说教的意味,而突出女性反抗视角,将朱氏的妻子放在画面前端,用力伸手拒绝丈夫的作法。他们的矛盾,从古至今备受谴责的都是朱氏的妻子,而陈洪绶却表现了她的独立性格。该套叶子中还有一幅《举案齐眉》(图4),在一敬一接中表达夫妻相敬如宾的关系。在另一稿本中(图5),画家对孟光进行了深入刻画,并未表现出体态婀娜、神情楚楚的娇弱之势,而是一身素衣,略偏男像,在低头垂眉间带着自醒的意味,彰显出女性角色的自我意识。

在《陶渊明过去来图卷》(图6)中,他选取了诗人在辞官归家后的十一个场景来构思该画,陶公妻子在第三部分“种秫”中出场了,描写了陶公与妻子讨论种地用于产酒还是饱腹的问题,这也是该人物题材的创作中首次出现陶渊明妻子翟氏的形象。画家借翟氏的伸手指责之意,向观者述说了翟氏作为女性身份为生活操劳的形象。这似乎也折射出画家自身的生命体验,即对前夫人来氏的亏欠之情,借自己的生命体验来塑造丰满的历史人物。

图6 陶渊明故事图卷之种秫 30.3cm×308cm 1650 陈洪绶 美国檀香山美术学院藏

在1647 年的《观音罗汉图轴》(图7)中,观音和唐宋以来一直被美化的女性观音样貌形式不太一样,男像,且比例失调,头大身小,略显畸形、怪诞,带着苦闷之愁容,相较于他早期的观音像作品《降龙观音》(图8),毫无宗教气质可言,极具世俗之态。晚年陈洪绶不仅在观音样式上,把人物角色塑造成男像,还予以其明代日常女性的妆发与穿戴模样。可以说,在非现实仕女题材的塑造上,陈洪绶以尊崇内心的方式,表述了自我矛盾、苦闷的精神状态。

图7 观音罗汉图 绢本设色 约1647年 陈洪绶 台北“故宫博物院”藏

图8 降龙观音 早期作品 陈洪绶

四、小结

从以上三个类型的仕女画作品来看,陈洪绶对仕女题材的贡献上,除了其《画论》中论总结的“以唐之韵,运宋之板,宋之理,行元之格,则大成矣”外,更重要的是他对女性角色的塑造——基于日常生活的记忆与体验,在艺术作品里再现了女性角色在社会中所承担的不同角色视角,捕捉了当下的典型角色精神面貌进行描绘。在女性角色塑造上,打破人物画的空间、时间界线,将“高古”与“当下”的女性视角予以融合;在创作表现上,不受传承与世俗艺术风格的约束。也正是因为这一创作观念,陈洪绶做到了绘画风格上的创新,以及仕女人物画题材的拓宽⑤,促使了晚明人物画的复兴。可以说,陈洪绶以仕女画为镜,向我们反映了女性角色的身份意识,并呈现了女性集体身份觉醒的历史时刻。

注释:

①(清)周亮工《读画录》卷一“陈章侯”,北京大学图书馆。

②如钱谦益与柳如是、龚芝麓(1611-1673)与顾眉、茅元仪与杨宛、冒辟疆(1611-1693)与董小宛……等等。

③事实上,明代文人将美人意象影射于婢女(多为青楼名妓),使之超拔于贱役之列,进而与之展开情艺生活,晚明文人多有投入此类跨越阶级之情艺活动者,或对此投以艳羡之眼光,颂扬此情者……经过文人的不断论述,以及实际操演示范下,此种结合美色、情感与艺术的生活形态已成一种强势文化,因而社会上富有财势者,有意提升其生活质量时,乃易于采借、仿傚此种生活文化。引自王鸿泰,美人相伴-明清文人的美色品赏与情艺生活的经营[J],《新史学》,2013 年第2 期,115 页,108-109 页。

④其一曰:“桃花马上董飞仙,自剪生绡乞画莲。好事日多常记得,庚申三月岳坟前。”庚申是1620 年,当年陈洪绶二十三岁。其二题为《梦故妓董香绡》:“长安梦见董香绡,依旧桃花马上娇。醉后彩云千万里,应随月到定香桥。”见《宝纶堂集》,天津人民美术出版社,2016 年,383 页。

⑤巫鸿《中国绘画中的“女性空间”》电子版,生活·读书·新知三联书店,2019 年,508 页:从陈洪绶生活中的真实女性转到他的女性主题绘画,我们发现他在这一领域中最主要的建树尚不在于绘画风格上的创新——虽然这是一个很重要的部分——而在于突破了“仕女画”或“美人画”在宋代以后愈益狭窄的走向,为这个“山穷水尽疑无路”的领域开拓出“柳暗花明又一村”的局面。

——陈洪绶书画作品展