晚明画史图像的出版与传播

中国美术出版总社 | 秦晓磊

晚明出版业极盛,作为书籍插图的版画,即对图像的刊刻出版,在这一时期亦得以长足发展,数量、质量都有大幅提升。图像在书籍出版中被广泛应用,“差不多无书不插图,无图不精工”[1],乃至出现了以图像为主、文字为辅的出版物。日本学者大木康以“画本”一词,指称这类以图像为主体的书籍[2]。图像的大量刊刻出版,既是晚明出版业涌现的新气象,也是其繁盛的象征,故而一向受到学界的广泛关注①。

在晚明的图像出版中,有一类涉及对画史上经典卷轴绘画的摹刻刊印,从而在绘画与版画这两种艺术媒介和形态间建立起联系,为前代所未见。以刀为笔,先在木版上雕刻图像再刊印到纸张上的版画,与以毛笔、纸绢为媒介的绘画,除制作技术不同外,在注重身份区隔的古代社会,制作者的社会地位亦有差别:从事图像之制作、雕刻与印刷的匠人,与从事绘画之艺的文人士大夫,分属于不同的阶层。特别是自宋代文人画兴起以来,绘画被注入并凝聚了上层精英文人的文化理想,与版画无论在题材、内容,还是欣赏、使用方式上皆大相径庭。早期版画以刻印于佛经中的佛教图像为主,即佛经版画,制作者多为不知名的匠人。晚明时期,不但出现了著名画家参与版画制作的情况,亦涌现出一批将画史上的经典卷轴绘画作品以版画形式进行刊刻和传播的例子。有别于选取局部进行示范,旨在教授绘画技法的画谱类书籍,此类以刊刻绘画作品为主的出版物可称得上中国最早的“美术史图录”。成书于万历三十一年(1603 年)的《顾氏画谱》,因其全面系统地收集历代名家绘画而备受关注②,故有将以版画形式复制卷轴绘画的首创之功归于《顾氏画谱》及辑绘者顾炳名下的看法[3]。但若将视线扩大,可以发现,在成书于万历十六年(1588 年)的《方氏墨谱》和紧随其后开始编撰工作的《程式墨苑》中,即刊印有古代名家画作的图像。如《方氏墨谱》卷五收录了“唐阎立本《扫象图》”(图1);相同主题和近似样式的图像,亦见于《程氏墨苑》与《顾氏画谱》。从成书年代来判断,《方氏墨谱》当为开风气之先者。

图1 《方氏墨谱》中的唐阎立本《扫象图》

将绘画史上具有影响力的画作、流行的题材与样式,以版画为媒介进行摹刻刊印,结集出版并予以传播的做法,笔者称之为“画史图像出版”。本文将围绕具体案例进行分析,讨论晚明画史图像出版现象的成因、编辑者与编辑思路及相关影响等,以期建立起对这一晚明出版业之新生事物的认识。

一、画史图像出版之成因

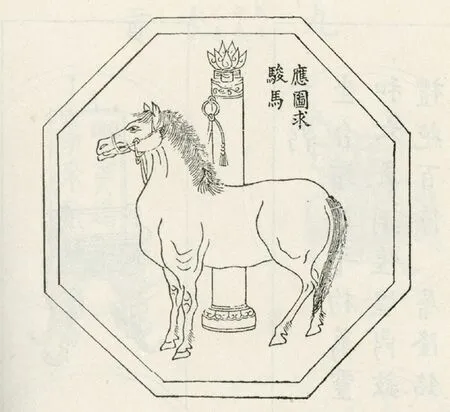

《方氏墨谱》、《程氏墨苑》两书收录的墨样图中,部分能够在卷轴绘画中找到源头,这一现象为学界所关注③。在以版画形式复制和出版卷轴绘画方面,《方氏墨谱》具有首创之功。除上文提及的《扫象图》外,《方氏墨谱》卷二之“应图求骏马”(图2),描绘拴在桩上的侧立骏马形象,不免令人联想及韩幹的《照夜白图》(美国大都会艺术博物馆藏,图3)。同卷“玉堂柱石图”(图4),为玉兰花树与太湖石的组合,画面与沈周的《芝兰玉树图》(台北“故宫博物院”藏,图5)十分相似,当为明代流行的绘画题材和样式。卷四之“百花香露”,亦与传世李嵩的《花篮图》(故宫博物院藏)在图式上肖似。卷五之“五牛图”,其灵感或许源自韩滉的经典画作《五牛图》(故宫博物院藏)。成书稍晚的《程氏墨苑》,不但延续了《方氏墨谱》收录经典绘画图像的做法,并且在数量和刻印质量上都更胜一筹[4]。为何收录墨样图的墨谱之中,会大量“引用”画史图像呢?这要从两书的出版动机谈起。

图2 《方氏墨谱》卷二《应图求骏马》

图3 照夜白图 纸本水墨 30.8cm×34cm 唐 韩幹 美国大都会艺术博物馆藏

图4 《方氏墨谱》“玉堂柱石图”

具有图录性质的《方氏墨谱》与《程氏墨苑》,是制墨业同行竞争的产物[5]。两书编纂的初衷,就是为了向潜在的客户群证明自身实力并争取之,从而达到碾压商业竞争对手的目的。在晚明崇尚新奇的风气下,除了提高墨本身的质量外,在造型、图案上不断出新,以具有吸引力的视觉外型赢得更多受众,是制墨者纷纷采用的商业手段之一。在这种竞争机制下,制墨者积极地从其他手工制品如玉器、瓷器、铜器等的造型、纹样中汲取灵感和营养。程君房记录了自身对于墨样图的整理工作:

墨图既成,千汇万状,斋居无事辄取而玩之,间事题咏,久而盈帙。[6]

在《程氏墨苑》的不同版本中,出版时间较晚的,其中所收录的墨样图更为丰富多样[5]135-139,可知程君房在编辑出版墨谱的十余年间,对图像的搜求与墨样的翻新不曾中断。对于一心想要在墨样上求新求变的制墨人来说,画史上经典的卷轴绘画,无疑是一个图像资源的宝库。不过,在明代,有能力搜求和收藏古画的,除皇室贵族外,仅有少量拥有政治、经济、文化资源的文人精英。被收藏的古画从不轻易示人,仅同属精英文化圈者方有机会得见。从方于鲁和程君房皆出身于商人阶层,所从事的又是制墨这种工匠类型的职业来看,他们应当不具备大量收藏古代卷轴绘画的机会和条件,那么他们是如何想到要将经典卷轴绘画引入墨样之中?这一兼具商业、文化的眼光从何而来,又是从什么渠道获得相关图像的呢?

得益于晚明经济发展所带来的有限的阶层松动,方于鲁、程君房这类社会活动能力极强者,凭借自身精湛的制墨技巧,得与精英文人相交。实际上,《方氏墨谱》的出版与方于鲁的成名,都得益于汪道昆(1525—1593)的大力支持[7]。汪道昆为嘉靖二十六年(1547 年)进士,官至兵部左侍郎(正三品),是与王世贞(1526—1590)齐名的文坛领袖。对于汪道昆这类精英文人来说,收藏和品鉴绘画是其日常生活的一部分。据詹景凤(1532—1602)《东图玄览编》载,汪道昆家收藏有唐阎立本《扫象图》。《方氏墨谱》所收的唐阎立本《扫象图》,很可能就摹自汪道昆的藏品[8]。在汪道昆的引荐下,方于鲁应当得以部分进入其社交圈,并有机会观赏到一些古画作品。

对于方于鲁来说,以汪道昆为代表的精英文人,正是其潜在的重要客户,了解他们的喜好与需求是十分必要的。受到文人趣味的影响与启发,方于鲁开始尝试将经典绘画作品引入墨样图,并最终收录于《方氏墨谱》之中。

相似的情形亦见于程君房对画史图像的搜集。据吴文龙所说,他收藏有一幅文徵明(1470—1559)所绘的《东林莲社图》,尔后程君房见到此图,将之收入《程氏墨苑》:

先是,余得其图于文太史氏,悬之事佛斋中。乙巳初春,程幼博先生见而嘉之,采入墨苑。[9](图6)

吴文龙并非汪道昆一类的精英文人,却也有渠道能够获得吴中画坛盟主文徵明的画作,可知在晚明时期,原本仅为上层精英所能欣赏到的古今卷轴绘画精品,已逐步走入普通文人的生活中,这无疑增加了方于鲁、程君房二人得见古今卷轴绘画的机会。

顾炳在《顾氏画谱》的“谱例”中,谈及自身对古今卷轴绘画的搜求与摹绘:“炳于海内博雅君子游从有年……经目会心,辄恳求临仿,以备一家数。”[10]类似的经历,应当也存在于方于鲁与程君房对画史图像的收集中。

顾炳为晚明职业画家,有短暂供职宫廷的经历,后积极投身版画和出版事业。如他一般从事卷轴绘画制作的画家,全面参与到版画的制作中来,亦是推动晚明时期画史图像出版的重要力量。丁云鹏(1547—1628)、吴廷羽等画家,先后参与了《方氏墨谱》和《程氏墨苑》的出版绘制工作,在将经典卷轴绘画转化为版画进行出版的过程中发挥了重要作用。丁云鹏是晚明著名的画家,精通山水、人物、花鸟诸科,尤善道释人物。在技法方面,丁云鹏善作白描,“纤细妍妙,极于毫发”,“丝发之间,而眉睫意态毕具”,与版画主要借助线条来塑造形象的特点十分契合,其画风之形成亦受到来自版画和制墨技术的影响[11]。约自万历初开始,丁云鹏积极投身于版画的设计和制作[7]24-25。吴廷羽是丁云鹏的弟子,颇得其真传,亦以善绘佛像闻名。得益于对线条之把握及运用的纯熟,丁云鹏师徒能够较好地以版画为媒介,还原出绘画原作之风貌。此外,丁云鹏交游广泛,曾游于富收藏的詹景凤门下,且与董其昌(1555—1636)、陈继儒(1558—1639)等书画名家有交往,当有许多机会得见古代绘画佳作。吴廷羽曾为晚明徽州古董商吴廷绘制容像④,他的“余清斋”收藏和经手古代书画颇多,故而亦有接触古代绘画的渠道。因此,除了能够在技术层面上将卷轴绘画作品“转译”为版画并进行出版外,丁云鹏、吴廷羽这类参与具体绘制工作的画家,应当也为《方氏墨谱》和《程氏墨苑》提供了不少源自经典卷轴绘画的图样。

商业竞争作为根本动力,得与文人交往,受到文人趣味的影响作为条件,且技艺高超的画家参与制作,才真正将画史图像的出版落到了实处。这三个条件缺一不可。

图5 芝兰玉树图 纸本设色 135.1cm×55.8cm 明 沈周 台北故宫博物院藏

图6 《程氏墨苑》“东林莲社图”

二、编辑者与编辑思路

林丽江指出,《方氏墨谱》一书,无论所收墨样图,还是图文编排方式,都受到了前代图谱如《三礼图》、《考古图》、《宣和博古图》等的影响[4]95-96。值得注意的是,在全书的整体框架和编辑思路上,《方氏墨谱》有异于上述图谱以器物造型作为分类逻辑的模式,而采取了以图像题材进行分类的新方式,这是图像出版史上值得注意的现象。也就是说,图像不再作为文字或器物辅助说明的插图而存在,成为了书籍的主体,呈现出大木康所说的“画本”的特点。《方氏墨谱》、《程氏墨苑》尽管也刊印有作为墨样图的题赞文字,尤其是在《程氏墨苑》中,围绕某些图样进行阐发的诗、赋、赞、铭等甚至有连篇累犊的倾向,但在这里,文字是为图像服务的,是作为图像的解释和附属而存在。

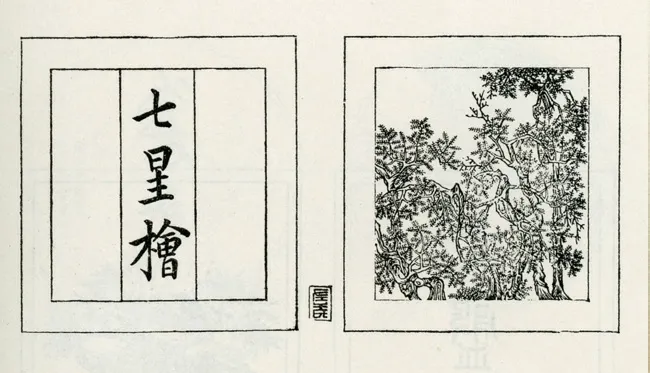

《方氏墨谱》共分六卷,分别为“国宝”、“国华”、“博古”、“博物”、“法宝”、“鸿宝”。方于鲁将所收录的300 余种墨样图像,分置于上述六个类别之中,其中也包含源自经典卷轴绘画的图像。这六个主题中,含义最为清晰的是后两类,分别是佛教题材图像与道教题材图像。“唐阎立本《扫象图》”被归于“法宝”类,当与其为佛教绘画相关。《五牛图》亦收于此卷,应与牛这一动物在佛教中的尊崇地位有关。与之相类的是《七星桧》(图7),明中期吴门代表画家沈周、文徵明皆曾以虞山致道观的七星桧为题作画[12],该图样或源于此。七星信仰是道教的重要组成部分,故该图被收于“鸿宝”类。“应图求骏马”与“玉堂柱石图”,被收于“国华”卷。该卷收录的是与“论思献纳,决策摛辞,经纬章相,润色帝业”[13]的朝廷大臣相关的图像。以骏马喻人才,将朝臣比拟为国之柱石,两图所要表达的意涵,正与该主题相契合。展示具体物象的“百花香露”被收于“博物”卷,与宫廷主题相关的“汉宫春”,则被收于“国宝”卷。

图7 《方氏墨谱》中的《七星桧》

与《方氏墨谱》编辑思路相似,《程氏墨苑》也将图样分置于六个主题之中,分别是“玄工”、“舆图”、“人官”、“物华”、“儒藏”、“缁黄”。全书整体框架除延续《方氏墨谱》外,还受到类书中天地人三才分类系统的影响[7]121。尽管两书共享了不少源自经典卷轴绘画的图像,但具体图像却被归置于不同的主题中,如图文模式与图像样式皆一致的“汉宫春”,在《程氏墨苑》中被归在“舆图”卷中。再如应源自《写生蛱蝶图》(故宫博物院藏,图8)所代表的图示传统的“螽斯羽”,在《方氏墨谱》中被置于“国宝”卷,在《程氏墨苑》中则被归在“儒藏下”卷(图9)。

图8 蛱蝶图卷 纸本设色 27.7cm×91cm 北宋 (传)赵昌 故宫博物院藏

由此可知,尽管《方氏墨谱》与《程氏墨苑》中都收录了不少源自经典卷轴绘画的图像,但两书的编辑者对原型画作的原初含义、制作背景、制作者并不十分关心,而是按照各自的编辑体例和分类逻辑,将源自卷轴绘画的图像分置于不同的上下文中,从而赋予其新的文化意义。《程氏墨苑》对西洋宗教绘画的收录,亦是如此。

《顾氏画谱》在画史图像出版上的体系性及完备性更强。《顾氏画谱》全书不分卷,共四册,以时代为序,收录了从晋顾恺之到明王廷策等百余位画家的画作。每位画家择取一幅作品,经顾炳摹绘刊刻后出版。在编辑思路上,顾炳称自己从《图绘宝鉴》和《宣和博古图》两书中获得许多灵感:

兹编诠次,多循《图绘宝鉴》,一以世代为序。[10]19

是编采摹名画,略仿《宣和博古图》制,减小元样,窃附古人所谓“铺舒大轴非有余,消缩短幅非不足”也。[10]20

从全书体例来看,顾氏所言非虚:以画家所处时代及生年为线索,当继承自《图绘宝鉴》这一纪录历代画家生平画艺的画史书籍;而试图以版画的形式为绘画存形,则借鉴了《宣和博古图》对著录的每件青铜器,皆绘相较于器物本体尺寸较小的缩略图像以存其形的做法。《方氏墨谱》初版时间早于《顾氏画谱》15 年,且其后不断再版[5]141-142。顾炳当有机会得见《方氏墨谱》,并从其对画史图像的出版中获得启发。在图文关系方面,《顾氏画谱》承继了《方氏墨谱》、《程氏墨苑》先图后文的模式,即以图为书籍主体,文字为辅助说明。

尽管以今日学术眼光看来,顾炳所“极力模仿”和收录的历代名家诸公画作,真伪掺杂、良莠不齐,却也不乏能够与传世画作相对应者。如归在宋仁宗名下的道释人物像(图10),便与丁云鹏《释迦牟尼图》(天津博物馆藏,图11)图式十分相似;再如归于李嵩名下的骷髅图,亦可与传世《骷髅幻戏图》(故宫博物院藏)相对照,类似的例子《顾氏画谱》中还有很多[14]。在具体摹绘上,顾炳将不同尺幅、形制的画作缩小和统一为相同的、可为书籍所容纳的画幅,并力图在方寸间保持和呈现原作的面貌及画家的风格。与此前选取局部进行技法教授的画谱不同,也有异于《方氏墨谱》、《程氏墨苑》将经典绘画图像与各类其他图像的混杂编排,《顾氏画谱》单纯收录能够反映历代画家之典型题材与样式作品的图像,堪称一部体例清晰、结构完备的美术史图录。在展示画家原作之摹刻图像的同时,简要介绍画家的生平与艺术成就,即便以今日眼光来看,这样的编辑思路亦有值得借鉴之处。事实上,现在出版的不少美术史图录,延续地正是相似的编辑思路:一方面在书中展示画作的图像资料,一方面辅以简要的词条说明,以便读者了解画作的制作背景与所属文化脉络。得益于摄影和印刷技术的进步,今日的美术史图录在绘画作品的还原度上更高,对作品的解说也更为考究,但从编辑理念来看,相较《顾氏画谱》变化不大。

图10 《顾氏画谱》“宋仁宗道释人物像”

图11 释迦牟尼图 纸本设色 140.7cm×58cm 明 丁云鹏 天津博物馆藏

三、画史图像出版的影响与意义

从《方氏墨谱》、《程氏墨苑》到《顾氏画谱》,短短15 年间,晚明的画史图像出版经历了从无到有,再到成规模、成体系的进程。三书对经典卷轴绘画的大规模复制与刊刻,引发了晚明图像出版的新风潮。刊于万历末年的《诗余画谱》、《唐诗画谱》,刊于崇祯年间的《十竹斋书画谱》等,皆收录名家卷轴绘画图像,且采用一图一文的编排方式,当是受到三书的启发。《诗余画谱》、《唐诗画谱》通过改进印刷、装订技术,将相对应的图文呈现在同一跨页之中,方便读者在欣赏绘画的同时,阅读文字。《十竹斋书画谱》则在彩色套版印刷技术上取得了突破,能够高度还原卷轴绘画的色彩、线条等,极大地提升了图像出版的品质。

在后续的画史图像出版中,编辑者们甚至不需要如方于鲁、程君房、顾炳三人那般竭力搜求卷轴绘画并摹绘之,他们直接借用《方氏墨谱》、《程氏墨苑》、《顾氏画谱》中现成的画史图像,略作修改,或加以拼接、组合,就可以生产出新的图本。《诗余画谱》、《唐诗画谱》两书收录的“仿某名家”的图像,即直接仿自《顾氏画谱》。从这个意义来说,较早刊刻出版的画史图像,有很大一部分成为了后续出版的画史图像的版画粉本[3]。画史图像出版,虽是晚明出版业的新事物,然其一经出现,即对其后的图像出版与书籍面貌产生了很大影响。

画史图像出版的影响,并不仅局限于出版业。得益于画史图像出版,用笔墨绘制的卷轴绘画,通过版画刻印图像的形式,借助书籍的出版被不断地复制和再复制,并在这个过程中得以广泛传播,成为被多个阶层、从事各种工艺品图样制作的画家所共享的资源库。编撰过程中汲取了多种艺术门类图样的《方氏墨谱》和《程氏墨苑》,在以墨锭图样手册的形式进行集中出版后,其中的图样亦可为其他手工艺人在制作和更新产品图样上提供灵感⑤。由古代大师创造的经典图式,经过出版传播,跨越的不仅是绘画、版画这两种媒介,还成为了墨锭、瓷器、漆器等多种工艺品的表面装饰图样⑥。画史图像出版是晚明视觉文化不可或缺的一环,在图像跨越不同媒材的复制与再生产上发挥了重要作用。

方于鲁、程君房、顾炳三人不谋而合地进行画史图像出版的做法,足见晚明社会对于绘画消费需求之盛。在全天叙为《顾氏画谱》所作序中,言及绘画相较“鼎鼒尊罍之属”,其“出也较晚,而其藏与传最难”[15]。的确如此,即便如晚明画坛执牛耳者的董其昌,为观摩书画珍品,也要舟车劳顿,几番波折⑦。秘不示人的古画,对于普通人来说,实属毕生难得一见之物。在序中,全天叙还部分谈及了画史图像出版的意义:

莫若仿书与器之刻而广诸画,使鼎立阁本诸帖、博古诸图而为三,则古今名画,其真者得显呈其迹,以益永其传。[15]6-7

实则《顾氏画谱》收录图像所摹拟之原作就真赝混杂,并不能达到全天叙所说的“真者得显呈其迹”的效果,从而具有绘画鉴定方面的指导意义,但顾炳在摹绘卷轴绘画及编辑出版时,仍兼顾到了画史名家的典型题材与样式[16]。尽管版画刻印的效果,与今日的照相印刷技术不可比拟,但其依旧保留了原作包含图式、线条等的许多信息。在前现代时代,相比原作的难以得见,部分中下层文人及普通民众可以通过版画,部分地感知和触摸到古代经典绘画。尽管价格依旧不菲,但如《顾氏画谱》这般收集了大量以版画形式摹拟、复制的经典绘画的书籍,仍为买不起卷轴绘画的人提供了另一种消费的可能。只需要一幅卷轴绘画十几分之一,乃至几十分之一的价格,就可以拥有百余幅历代经典卷轴绘画的缩影⑧。

画史图像出版的传播效能,亦值得关注。名家的卷轴绘画作品以往仅在宫廷贵族、文人士大夫等少数精英群体间传阅,圈子之外的人难以得见。借助出版行为,卷轴绘画被以画史图像的形式进行传播,无论受众还是地域都得到了极大扩展。以《顾氏画谱》为例,其曾流传到朝鲜,其中收录的画史图像不但为朝鲜文人群体所喜爱和品评,还成为当地画家摹仿和学习的对象[17]。该书客观上推动了多位朝鲜画家在绘画风格上的变革,进而影响到朝鲜绘画史的发展。若非借助书籍这种易于传播的载体,深藏于宫廷及私人藏家之手的卷轴绘画,如何为朝鲜画家群体所部分得见,继而对其产生影响?画史图像出版之于绘画史的意义,由此可见一斑。

晚明的画史图像出版,不仅对此后的图像出版与书籍面貌影响深远;还最大程度地传播了经典卷轴画作;也部分地普及了原本只为少数精英阶层所欣赏的绘画艺术,从而对中国艺术史乃至东亚地区艺术史的发展产生影响。

四、结语

本文梳理了晚明画史图像出版的产生与变化,并对这一出版现象的成因、相关编辑者与编辑思路,及其历史影响、意义等作了分析。从历史的角度看,《方氏墨谱》对于经典卷轴绘画的收录,开启了画史图像出版的先声。相较《方氏墨谱》、《程氏墨苑》将画史图像与其他图像进行混杂编排的方式,《顾氏画谱》以时代为序,单纯收录历代画家之典型作品图像的编辑思路更具体系性和完备性,从而成为晚明画史图像出版的集大成者。画史图像出版在晚明得以出现并迅速发展,一方面缘于晚明社会庞大的绘画消费需求,另一方面也与书商及其他手工艺人间激烈的商业竞争相关。对精英文人生活方式的模仿,受到文人趣味的影响,为画史图像出版创造了条件;而技艺高超的画家参与制作,才真正将画史图像出版落到了实处。画史图像出版的影响并不局限于出版业,其对经典卷轴绘画的复制与传播,还影响到了中国乃至东亚地区的艺术史发展。

注释:

①关于中国版画史的研究情况,可参见董捷:《他山之石:国际语境中的中国版画史研究》,《新美术》2014 年第8 期。

②小林宏光较早关注到《顾氏画谱》对历代名家绘画的模仿,参见小林宏光:《顧炳による中国絵画集大成の試み——万暦三十一年(一六三〇)刊「顧氏画譜」の研究—》,《実践女子大学文学部紀要》,第30 集(1988);小林宏光:《中国絵画史における版画の意義——「顧氏画譜」(一六三〇年刊)にみる歴代名画複製をめぐって—》,《美術史》,1990 年,第39 卷第2 号。

③林丽江指出《方氏墨谱》部分图像对宋代扇面绘画、仇英《汉宫春晓图》,《程氏墨苑》部分图像对李唐《万壑松风图》、兰亭修禊题材绘画等画史经典作品的模仿与借鉴。Cf. Lin Li-Chiang, The Proliferation of Images: The Ink-Stick Designs and the Printing of the Fang-Shih Mo-P'u and the Ch'eng-Shih Mo-Yüan, Ph. D. Dissertation of Princeton University, 1998, pp. 188-200.

④即今藏安徽博物院的《吴用卿容像》。

⑤参见史正浩对《程氏墨苑》所收图像对其他工艺影响的讨论。史正浩:《明代墨谱〈程氏墨苑〉图像传播的过程与启示》,《艺术学研究》2010 年第1 期,482—486 页。

⑥参见柯律格对“图像环路”(Iconic circuits)和“图像的流通”的讨论。柯律格:《明代的图像与视觉性》,黄晓鹃译,北京大学出版社,43—59 页。

⑦参见石守谦对董其昌搜求、观摩书画的讨论。石守谦:《董其昌〈婉娈草堂图〉及其革新画风》,《从风格到画意:反思中国美术史》,生活·读书·新知三联书店,2015 年,293—296 页。

⑧王正华指出,如《顾氏画谱》一类的画谱书籍,为消费能力不足者,提供了卷轴绘画这类高级文化商品的一抹影子。见王正华:《生活、知识与文化商品:晚明福建版日用类书与其书画门》,《艺术、权力与消费:中国艺术史研究的一个面向》,中国美术学院出版社,2011 年,365 页。