广东地区精神专科医院从业人员精神疾病相关病耻感水平和影响因素分析

林晓鸣,余 敏,张 杰,梁晓敏,孙 彬,何红波

(广州医科大学附属脑科医院,广东 广州 510370

社会公众对精神疾病存在“不可预测、有暴力行为、有危险性、能力低下”等错误认知[1],导致精神障碍患者普遍存在自我病耻感[2]。同时其家人、照料者以及精神卫生从业人员,因与患者密切接触,也可能遭受社会公众的贬低和歧视,造成其自卑、消极的情绪反应[3-5],产生病耻感。严重的病耻感甚至可能使医护人员对患者的治疗持消极态度[6-7],从而影响医疗行为、甚至阻碍精神障碍患者的治疗和康复[8]。国外关于病耻感研究涉及较多,且已形成一些减轻病耻感的干预措施[9]。目前国内对精神卫生从业人员病耻感的研究存在不足:相关研究尚不多见;于青等[10]采用贬低-歧视感知量表调查综合医院的精神科医生,然而该研究的样本量较小;此外,精神卫生从业人员的病耻感有别于患者或家属,且先前缺乏对该人群病耻感的测量工具[11]。Yanos等[12]编制了用于评定精神卫生从业人员病耻感的工具,能更特异性地评定该人群感受和经历过的精神疾病相关病耻感。本研究通过对广东地区9所精神专科医院的从业人员进行中文版精神卫生工作人员相关病耻感量表(Clinician Associative Stigma Scale-Chinese version,CASS-C)[13]评定,探究其病耻感水平及影响因素,为制定减轻病耻感的干预策略提供参考。

1 对象与方法

1.1 对象

于2018年2月-7月,采用方便抽样法,选取广东地区9所精神专科医院的从业人员为研究对象,包括佛山市第三人民医院、江门市第三人民医院、肇庆市第三人民医院、东莞市东涌医院、茂名市第三人民医院、湛江市第三人民医院、梅州市第三人民医院、罗定市第三人民医院、茂名化州志光精神病医院。入组标准:①在精神专科医院工作半年以上,从事医疗、护理和行政管理等工作;②中专以上受教育程度,能够理解调查问卷的全部内容;③自愿参加本研究,并签署知情同意书。排除标准:①有精神疾病史或为精神疾病患者的照料者;②目前患有严重躯体疾病、不适宜参加调查者。符合入组标准且不符合排除标准共1 600人,本研究获广州医科大学附属脑科医院伦理委员会审核批准。

1.2 评定工具

1.2.1 一般人口学资料调查问卷

采用自编一般人口学资料调查问卷收集研究对象的性别、年龄、精神专科医院工作年限、职业、受教育程度、工作部门、职称等信息。

1.2.2 CASS-C

该量表母量表由Yanos等[12]编制,主要用于评定精神卫生从业人员感受和经历过的精神疾病相关病耻感。中文版CASS由本课题研究团队翻译引进,具有较好的信度和效度,其内部一致性Cronbach’s α 系数为 0.92[13]。该量表为自评量表,调查过去12个月内受访者所经历的事件发生频率。共19个条目,采用1~4级评分,1分=从来没有发生,2分=很少发生,3分=有时会发生,4分=经常发生。各条目评分之和即为量表总评分,评分范围为19~76分,总评分越高,提示受访者感知和经历的精神疾病相关病耻感越严重;总评分>38分,提示受访者遭受了较多病耻感。CASS-C包括4个因子结构,因子1:精神卫生专业人员隐瞒自己职业的程度;因子2:对精神卫生专业人员心理状况的消极评价;因子3:对精神卫生专业人员人身安全的担心程度;因子4:对精神科专业人员工作有效性的消极评价。

1.3 评定方法

本研究采用横断面设计问卷调查,采取现场问卷调查方式进行,当天所有上班的工作人员均为意向调查对象。为降低方便抽样选择偏倚,本研究采取多中心设计,且调查者主要为医务科工作人员,调查前经过统一培训从而保证有高于90%的应答率。调查在各医院的会议室进行,保证测试环境安静,调查对象不受影响。调查时使用统一指导语向调查对象说明调查的目的、意义以及填写问卷的方法,并承诺对资料保密。问卷评定约耗时20 min,问卷填写完毕由调查者当场回收。资料完成收集后,逐份进行核实,再录入电脑进行统计分析,若问卷条目超过一半未完成则视为无效问卷。

1.4 统计方法

数据采用Epidata 3.02双人双录入。应用SPSS 22.0进行统计分析。采用(±s)描述计量资料,采用频数和构成比描述分类资料和计数资料。采用t检验或者单因素方差分析进行组间比较,比较CASS-C评分在不同社会人口学分组之间的差异。多重比较采用Bonferroni法校正。将分类变量转换哑变量后,以CASS-C评分为因变量,以性别、年龄、职业、职称、受教育程度、工作部门、工作年限为自变量,采用逐步回归法建立多重线性回归模型,分析检验CASS-C总评分以及各因子评分的影响因素。检验水准α=0.05,均为双侧检验。

2 结 果

2.1 一般资料及CASS-C评分

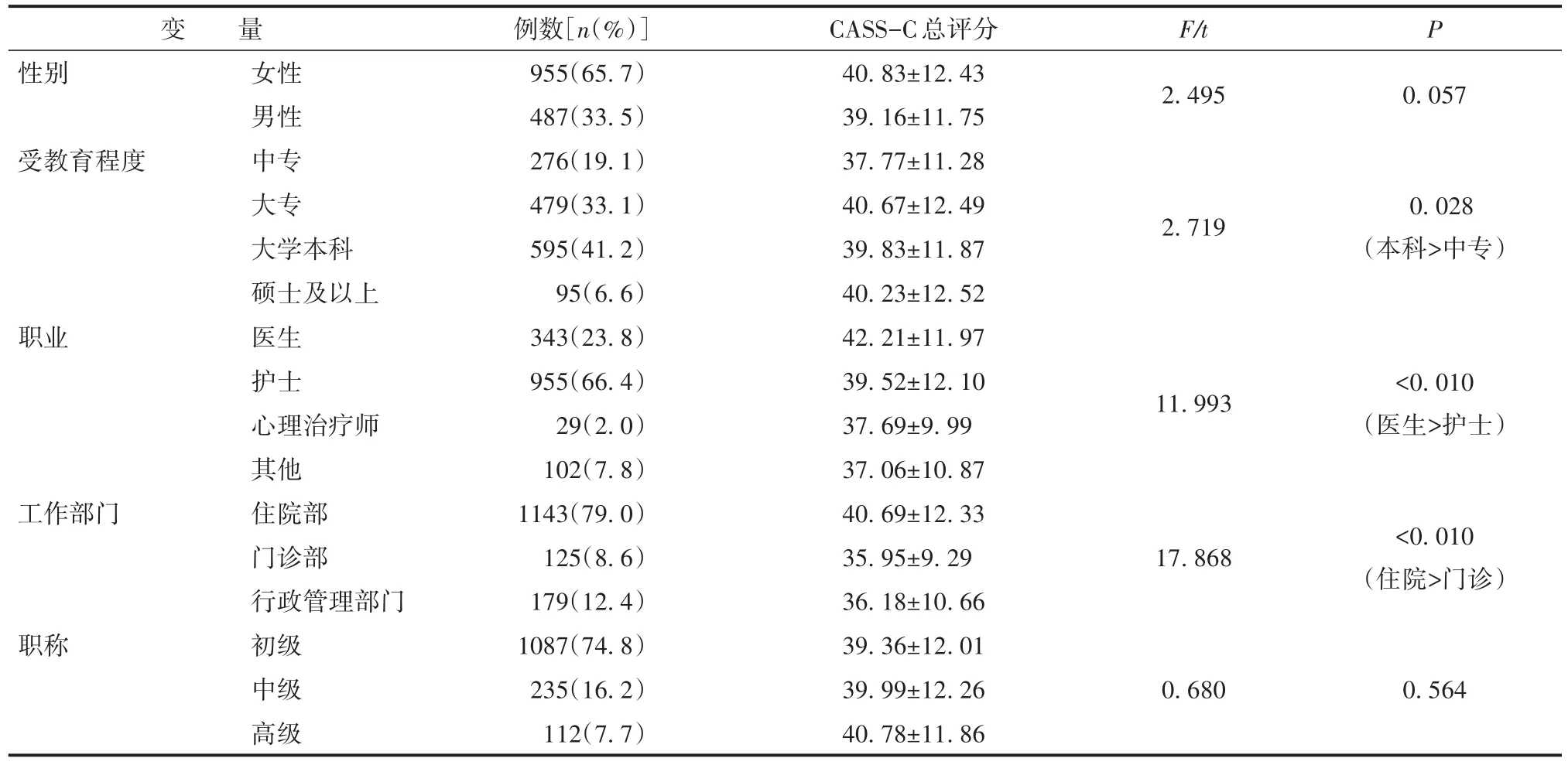

本研究共发放调查问卷1 600份,回收问卷1 500份(93.75%)。最终1 453名受访者纳入研究,有效应答率为90.81%。受调查者年龄(31.9±9.0)岁,精神科工作年限(9.2±8.3)年,CASS-C 评分为(39.71±12.04)分。CASS-C总评分在不同社会人口学资料进行组间比较结果显示,大学本科受教育程度的工作人员CASS-C评分高于中专受教育程度者[(39.83±11.87)分 vs.(37.77±11.28)分,F=2.719,P=0.028]、医生CASS-C评分分高于护士[(42.21±11.97)分 vs.(39.52±12.10)分,F=11.993,P<0.01]、住院部工作人员CASS-C评分高于门诊部工作人员[(40.69±12.33)分 vs.(35.95±9.29)分,F=17.868,P<0.01]。见表1。

表1 精神专科医院从业人员一般社会人口学资料

2.2 CASS-C总评分和各因子评分的影响因素

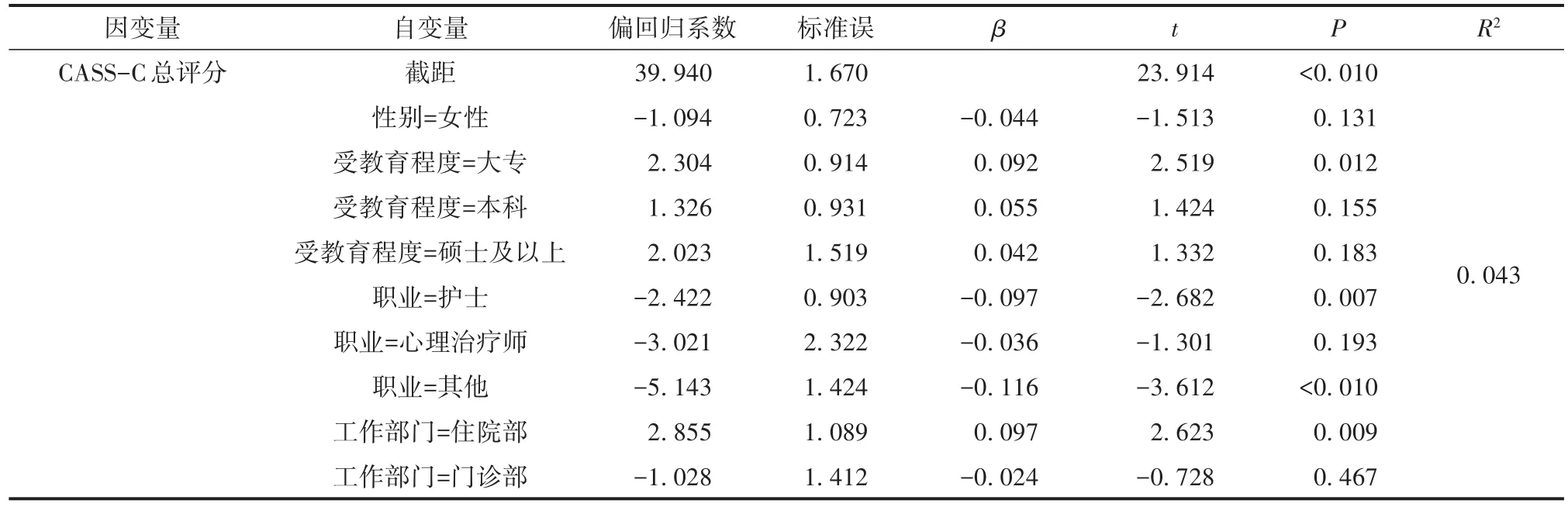

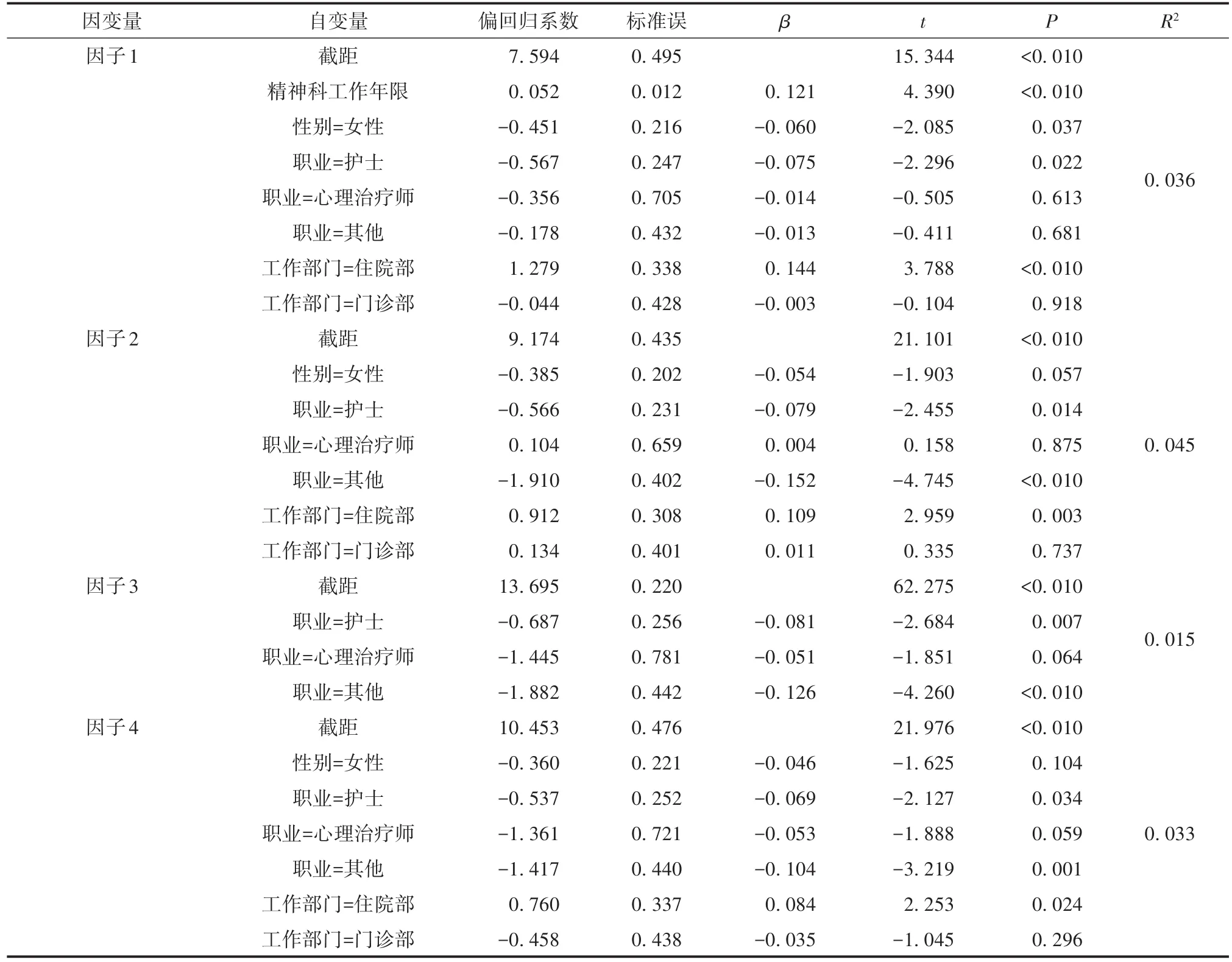

回归分析结果表明,住院部工作(β=0.097,P<0.01)、受教育程度为大专(β=0.092,P=0.012)及护士职业(β=-0.097,P=0.007)是CASS-C总评分的影响因素;回归方程:CASS-C总评分=39.940+2.304×大专受教育程度-2.422×护士职业-5.143×其他职业+2.855×住院部工作(R2=0.043)。工作年限(β=0.121,P<0.01)、住院部工作(β=0.144,P<0.01)、女性(β=-0.060,P=0.037)及护士职业(β=-0.075,P=0.022)是因子1的影响因素;回归方程:因子1评分=7.594+0.052×精神科工作年限-0.451×女性-0.567×护士职业+1.279×住院部工作(R2=0.036)。住院部工作(β=0.109,P=0.003)及护士职业(β=-0.079,P=0.014)是因子2的影响因素;回归方程:因子2评分=9.174-0.566×护士职业-1.910×其他职业+0.912×住院部工作(R2=0.045)。护士职业(β=-0.081,P=0.007)是因子3的影响因素;回归方程:因子3评分=13.695-0.687×护士职业-1.882×其他职业(R2=0.015)。住院部工作(β=0.084,P=0.024)及护士职业(β=-0.069,P=0.034)是因子4的影响因素;回归方程:因子4评分=10.453-0.537×护士职业-1.417×其他职业+0.760×住院部工作(R2=0.033)。见表2。

表2 精神专科医院从业人员CASS-C评分相关影响因素逐步线性回归分析

续表2:

3 讨 论

本研究结果显示,广东地区9所精神专科医院的1 453名从业人员的相关病耻感处于较高水平(CASS-C总评分>38分)。线性回归分析结果显示,在住院部工作是病耻感水平危险因素,而女性和护士职业是病耻感水平保护因素。另外,大专受教育程度的工作人员病耻感水平较高。

本研究样本整体表现出较高水平的病耻感,与美国[CASS总评分(44.8±9.0分)][12]、新加坡(超过50%的从业者高病耻感水平)[14-15]调查结果一致。CASS评价的内容涵盖了社会公众对精神卫生从业人员的贬低和歧视程度以及对精神疾病患者的态度和看法。吴秋霞等[16]对国内非精神科医生大样本调查结果显示,医务工作者群体存在较高的精神疾病相关病耻感水平,且倾向于与精神疾病患者保持距离。研究表明,医务工作者认为精神分裂症或抑郁症患者是危险的比例分别为84.4%和72%,甚至63.1%的医务工作者认为广泛性焦虑障碍患者也具有危险性[17]。此外,国内对医学生的调查显示,大部分医学生毕业后不愿意从事精神卫生工作[18]。这些均反映出精神疾病在我国文化背景下被严重的污名化,而污名化的现象一定程度上影响了精神科从业人员,导致较长时间以来,精神科从业人员在医务人员中存在被边缘化的现象,这种情况在基层医院尤为突出;此外也导致了社会公众认为精神科从业人员可能存在精神心理问题的错误认知;这些文化方面的影响加重了精神科从业人员的病耻感。

Picco等[14]调查来自新加坡的精神卫生从业人员病耻感,结果显示,受教育程度低、职业为医生和护士是高病耻感的相关因素。与本研究回归模型结果一致,且医生最主要的病耻感来自于因子4“对工作有效性的消极评价”,而本科及以上受教育程度是该因子的保护因素,大专受教育程度及工作年限是整体病耻感高的危险因素。分析原因可能为大专受教育程度的从业人员进入精神医学领域的时间较长,长期以来,精神专科医院从业人员提供的医疗服务以看护重性精神障碍患者、防肇事肇祸为主;同时多数重性精神障碍作为慢性疾病,具有“高复发性、高致残性”的特点,这在一定程度上导致了工作年限较长的低学历精神专科医院从业人员对工作的有效性持消极评价。近些年,随着国家对精神卫生服务的重视,以抑郁、焦虑等轻症为主的精神障碍被社会大众所关注,专科医院的服务方向逐渐转变,从以重性精神疾病诊疗为主转变为社区预防以及轻、重症患者兼治,而轻症患者多经过治疗后可以正常回归社会,一定程度上减轻了从业人员对工作有效性的消极评价;同时本科及以上受教育程度的从业人员接受了更专业的教育,对精神疾病有更加客观的认知,有益于他们对自己的工作有效性持乐观态度。此外,医生或护士职业在因子3“对人身安全的担心”的保护因素,不同于非精神科从业人员认为患者可能对人身安全具有更多的危险,分析原因可能为精神专科医院从业人员在日常工作中更多的接触患者,对患者的病情有更加真实的了解,而非精神科从业人员对精神障碍患者的了解过于片面,信息来源通常为网络或媒体,常认为精神障碍患者是具有暴力风险的“疯子”。因此,在我国文化背景下,增加非专业人员及公众对精神疾病的认识,可能是减轻病耻感的有效策略[16,19]。

本研究存在一定局限性,横断面调查设计有其本身缺陷;另外,方便抽样法获取的样本带有随意性,调查结果对推断总体有局限性。回归模型对CASS-C评分的变异度的解释度较低(R2<0.05),这提示人口学特征或许并不是影响医护人员病耻感的最主要因素。尽管存在以上不足,本研究在国内引进使用精神卫生工作人员相关病耻感量表,系统评估了精神专科医院专业人员的相关病耻感水平,以采取有效措施减少或消除病耻感对精神卫生从业人员的影响[20]。