16~19世纪西方汉学中汉语舌根鼻音[]研究述论

李长浩 方环海

(厦门大学海外教育学院,中国 厦门 361102)

一、引 言

西方汉学家采用罗马字母为汉字注音由来已久,早在16世纪末,天主教耶稣会来华传教士罗明坚、利玛窦便进行首次尝试,创制了最早的汉语罗马字拼音方案。至现代汉语拼音方案产生,300多年中西方人创制的注音方案层出不穷却又参差不齐,但整体而言,其注音水平在逐渐提高,在描写、记录汉语发音方面也更加准确。

目前,学界对西人汉语注音系统的研究已经取得了一定成果,对揭示汉语语音演变史,研究汉语语音发展脉络发挥了积极作用。但是,当下研究或者将注音系统作为整体研究的一部分对待而致所占比重不大,如卞浩宇(2010)、江莉(2015)等针对19世纪来华西人汉语研究的分析;或者针对某位汉学家或某段时期的汉语注音系统进行单独研究,如王仲男(2015)的马礼逊《华英字典》注音系统研究、林琳(2016)的卫三畏《汉英韵府》官话音系研究、王心琰(2018)的19世纪英国汉学中汉语语音特征的研究等。总体而言,目前的研究多针对西人语音系统作整体分析与总结,而对西人关于汉语语音某部分或某一特征认识的研究还很少,其中专门对汉语舌根鼻音的研究,我们还未曾发现。

本文主要采用质性研究方法,在前人研究的基础上,试图从历时和共时角度对16至19世纪汉学家对汉语舌根鼻音的认识进行概述和比较,努力揭示不同时期汉学家认识上的异同及原因。本文也希望通过对汉学家认识的分析和研究可以从侧面验证汉语影疑母字声母的发展变化情况。

二、明末清初来华传教士对汉语舌根鼻音的认识

(一)罗、利、金注音方案对舌根鼻音的认识

明末清初来华传教士基本以耶稣会士为主,出于传教的需要,他们努力学习汉语,尽管对汉语的认识仍有模糊或不准确之处,但已经达到了较高水平。从早期传教士对汉语的认识中,我们发现这一时期传教士对汉语舌根鼻音的认识较为一致,但于细微处也存在一些差异。下文即以16世纪末至17世纪具有代表性的传教士及其汉学著作为基础,对他们舌根鼻音的认识进行分析和说明。

意大利人罗明坚(Michele Ruggieri,1543—1607)和利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610)是最早进入中国内地的耶稣会士,在罗、利之后,天主教诸教会纷纷派遣传教士入华。早期来华传教士总觉得中国人几乎在用鼻子说话,其实这是汉语诸多音节存在鼻音韵尾的缘故,舌根鼻音韵尾就是其中之一。罗、利曾合著一部《葡汉辞典》(DicionárioPortuguês-Chinês,1583—1588),利玛窦也出版过包含三篇注音文章[1]的小册子《西字奇迹》(1605)。在标记汉语的舌根鼻音韵尾方面,《葡汉辞典》以-m标记[-]韵尾,如“当tam[ta]、像siam[sia]、中cium[tʃu]”;《西字奇迹》也是如此,如“城ch‘m”“旷q‘uám”。谭慧颖(2008:82)指出早期传教士用字母m表示舌根鼻音韵尾与罗曼语族中几乎没有以ng组合结尾的词汇和//音位有关,而与汉语闭口韵[-m]没有关系,因为两种语言本为不同的语音系统,只是采用了同一形式标记不同的鼻音韵尾。相较之下,在日耳曼语族中,因为英语存在//音位,使用范围也较广泛,所以19世纪来华英美汉学家基本都采用了ng形式标记该韵尾。对于最早在广东一带活动且以-m标记[-]的传教士来说,本文认为不能完全排除他们受当地方言发音的影响,也即在传教或同当地人交流过程中从听感上注意到舌根鼻音韵尾存在,而传教士所学官话也很可能受到方音影响。目前的研究发现粤语很好地保留了中古汉语鼻音韵尾和入声韵尾,陈晓锦(2001)通过分析珠江三角洲、粤北、粤西三大区域内粤语使用情况,发现包括肇庆在内的粤西地区相较其他两片而言,粤语保存得最好,辅音韵尾变化也非常少。这说明粤方言所覆盖大部分地区迄今一直保留着较为完整的鼻音韵尾,而三百多年前来华传教士在其注音方案中也已经体现了这一点。同时,尽管罗、利两人注音分别偏于意大利语和葡萄牙语性质,但他们仍在自己注音基础上选择了与舌根鼻音韵尾发音相近的罗曼语族字母m标注[-]音。

利玛窦之后来华耶稣会士金尼阁(Nicolas Trigault,1577—1628)是汉字注音史上另一位代表人物。他在《西儒耳目资》(AnAudio-visualAidtoWesternScholars,1626)中也以-m标记舌根鼻音韵尾[-],如“方,fām”等。罗常培(2004:271)指出“综合《西儒耳目资》里关于音韵学的要点,拿来跟利玛窦的注音比较,彼此间不过大同小异,并没有相差很远的地方”,很明显金尼阁系统与利玛窦系统存在传承关系。此外,“利、金注音里用-m代替[-],那是因为法文跟意大利文都没有ng两字作尾音,不过法文的m用在韵母后边变成[~]音,所以利、金用它代表[-]音,跟m本来的音值,丝毫没有关系”。(罗常培,2004:284)由此也可以看出,金尼阁对汉语舌根鼻音韵尾的认识与利玛窦相似,且都与汉语[-m]尾音无关。我们还注意到金尼阁系统整体偏于“中式”,但其“正字法”仍以葡语为主,这与利玛窦注音标准基本相同。从罗明坚到金尼阁,汉语注音系统经历了从初创到成熟的发展过程,在“一音一号”和“一号一音”及标注符号方面有了很大进步,但三者毕竟脉络相承,因此如上文所述,在对汉语舌根鼻音韵尾的标记上基本一致。此后,随着利、金系统在传教士中流传,该标记法也被广泛采纳。

葡萄牙籍来华耶稣会士曾德昭(Alvaro Semedo,1585—1658)曾与金尼阁同住杭州,有一定私人交往。可以推测,曾德昭在汉语注音上或许受到过金尼阁影响。他在《大中国志》(ImperiodelaChina,1641)中指出,汉语“所有的字几乎都以母音结尾,有几个不以母音结尾的,要么以M,要么以N结尾。他们全是单音词”。(曾德昭,2012:39)通过对照金尼阁注音,我们发现两者鼻音韵尾标注形式确实一致。曾德昭用m标记了两类韵尾,一是汉语本身以m收尾的,一是以舌根鼻音ng[-]收尾的。我们以为,第一类标注反映了明末官话音实际情况,即保留了[-m]韵尾;但曾德昭似乎并未清楚地区分[-m]、[-]韵尾,因此才会采用m同时标记这两类。反观其他传教士,几乎没有以m标注[-m]韵尾的情况。在标记[-]韵尾方面,很大程度上可以认为曾德昭借鉴了金尼阁注音。

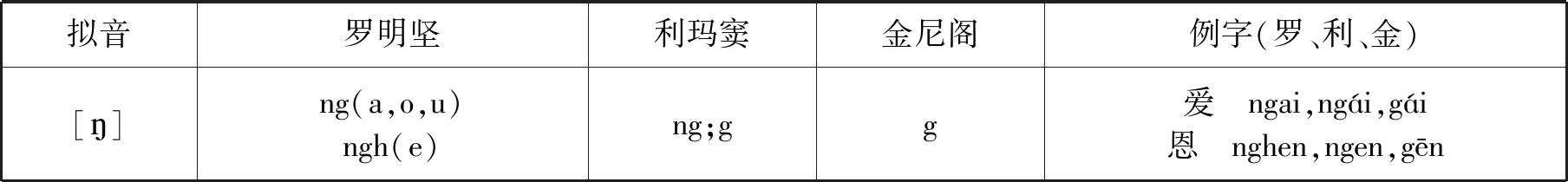

除标记汉语舌根鼻音韵尾以外,罗明坚、利玛窦、金尼阁也注意到了明末官话的[]声母,它被用于表示汉语疑、影母字发音。当时官话音相较几个主要方言来说,一个突出特点是声母系统微母[v]、疑母[]尚未消失。一般而言,[]声母后接今天开口呼零声母音节,但早期传教士在具体标注和搭配上存在差异:

表1 罗、利、金对[]声母标注情况表

表1 罗、利、金对[]声母标注情况表

拟音罗明坚利玛窦金尼阁例字(罗、利、金)[]ng(a,o,u)ngh(e)ng;gg爱 ngai,ngái,gái恩 nghen,ngen,gēn

(二)“利-金注音系统”承继者对舌根鼻音的认识

1651—1657年,意大利来华耶稣会士卫匡国(Martino Martini,1614—1661)在返欧游历期间以拉丁文撰写了一部汉语语法书——《中国文法》(LaGrammaticaSinica)。该书前半部分对一些汉语词汇的标音反映了卫匡国的注音系统。董海樱(2011:94-95)在比较了利玛窦、金尼阁和卫匡国三套注音方案后,发现卫匡国系统总体上遵循了利玛窦方案且与金尼阁方案也比较接近。因此,我们以为卫匡国以-m标记汉语舌根鼻音韵尾在情理之中,既是对利玛窦、金尼阁方案的继承,也表现了他对汉语实际发音的认识。然而,卫匡国的《鞑靼战纪》(DeBellotartaricohistoria,1654)在汉字注音上与《中国文法》存在差异,主要表现为对中国地名的舌根鼻音韵尾的标注。《中国文法》以-m标注该韵尾,如“两loam”“张chām”;而《鞑靼战纪》的地名标注以-ng结尾,如“广东Quangtung”“南京Nanking”。《鞑靼战纪》以ng标记汉语舌根鼻音韵尾“在利玛窦或金尼阁的方案中都没有找到类似的拼写法。这是否为卫匡国首创,还需要作进一步研究”。(董海樱,2011:95-96)

通过分析卫匡国在华和返欧的行迹,我们推测卫匡国抵欧前应该已经完成了《中国文法》,《鞑靼战纪》也很可能完成于漫游欧洲途中。两部著作的完成时间非常接近,但在标注舌根鼻音韵尾上差异明显。本文拟定了一种可能的解释,卫匡国在欧游历期间,或许注意到西欧某些语言的语音中有表示音位//的ng形式,不排除他可能借鉴了该形式以标记地名的韵尾[-]。至于《中国文法》未以-ng标记韵尾的原因,还很难得知。此外,卫匡国还以ng标注汉语声母[],这与他借鉴了利玛窦系统特有的三个辅音c、q、ng有关;同时,这也与卫匡国对其时汉语实际发音的认识分不开,反映出汉语官话疑母字未完全零声母化。

除耶稣会士外,天主教的其他修会也借机进入中国。1682年西班牙多明我会传教士万济国(Francisco Varo,1627—1687)在福州以西班牙文编撰了一部语法书《华语官话语法》(ArtedelaLenguaMandarina)。万济国采用ng代替早期传教士m来表示舌根鼻音韵尾。他认为“在耶稣会士编的词汇表里,有很多以m收尾的词,但我们在写和说的时候,应该把它们看作是以ng收尾的词。因为,葡萄牙的传教士们在发词尾的m时嘴唇不圆,像法语ng一样;而卡斯蒂利亚人的发音就不是这样”,所以这类韵尾要读并写作ng。(瓦罗,2003:17)西班牙语不存在ng形式,因此该标记在17世纪的注音方案中较为特殊,但是否如万济国所言,仍有待进一步研究。此外,万济国还以g标注声母[],说明他也注意到汉语[]声母。虽然《华语官话语法》以官话为基础,但万济国也认为“中华帝国除了通用的官话以外,各个城市或乡镇还有不同的方言,他们称之为‘乡谈’(hiāng t’n)”,由于农民和妇女不懂官话,住在这些地区的传教士应懂“乡谈”。(瓦罗,2003:18-19)因此,我们推测万济国在传教过程中已基本掌握了闽方言。据研究,现代闽语还保留了舌根鼻音声母,而17世纪时的闽语肯定也保留着声母[],不排除万济国可能受闽方言的影响。据谭慧颖(2008:139-140)总结的“金尼阁系列”注音,可知该标注很大程度上受到了金尼阁方案的影响。柯蔚蓝(2003:13)在该书的英译本中就指出“瓦罗的拉丁转写法大抵是金尼阁系统的翻版,只作了少数修改,主要是为适合于讲西班牙语者的需要”。

(三)小结

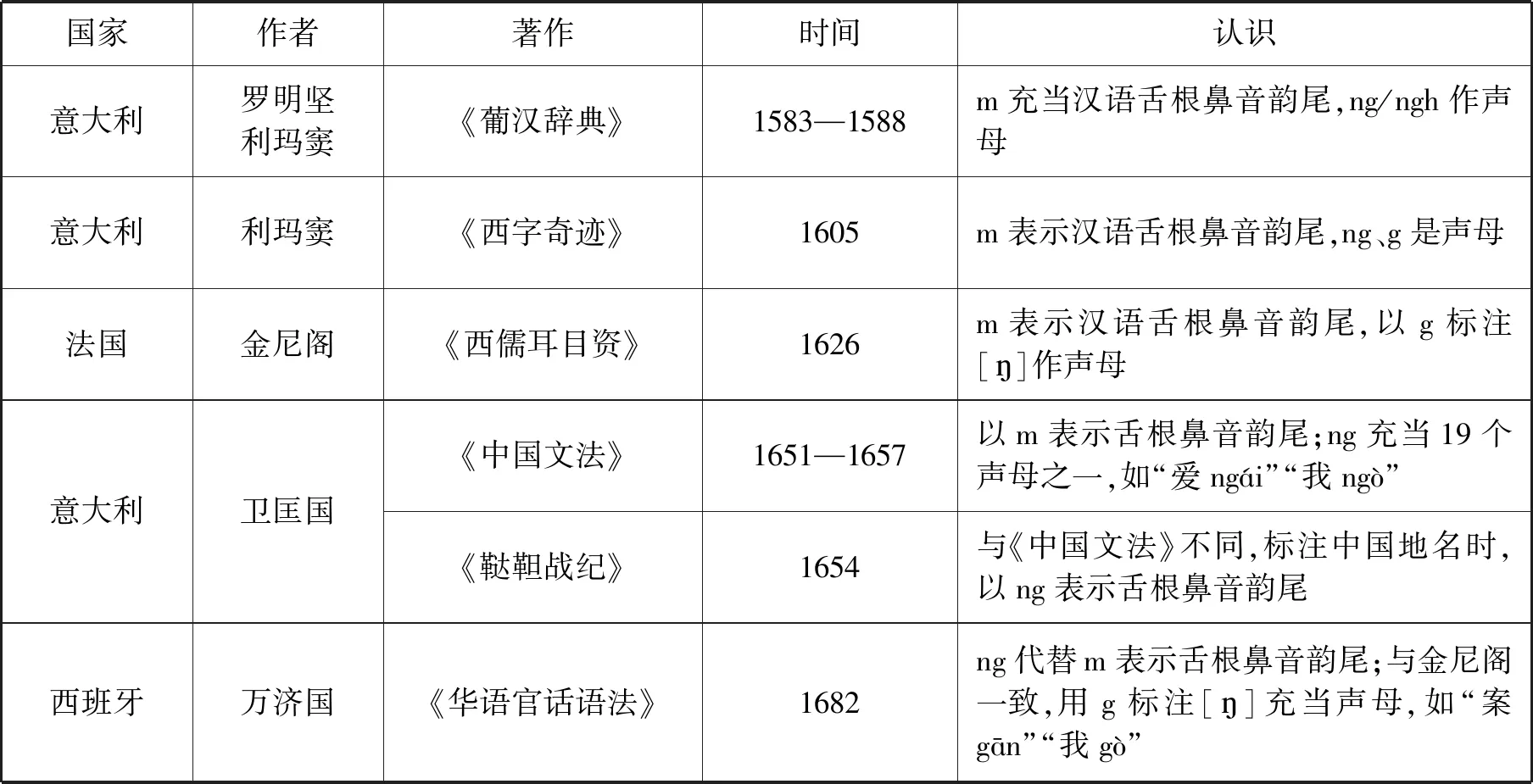

本文现将这一时期来华主要传教士对汉语舌根鼻音的认识归纳为表2:

表2 明清之际西方来华传教士对汉语舌根鼻音[]的认识

表2 明清之际西方来华传教士对汉语舌根鼻音[]的认识

国家作者著作时间认识意大利罗明坚利玛窦《葡汉辞典》1583—1588m充当汉语舌根鼻音韵尾,ng/ngh作声母意大利利玛窦《西字奇迹》1605m表示汉语舌根鼻音韵尾,ng、g是声母法国金尼阁《西儒耳目资》1626m表示汉语舌根鼻音韵尾,以g标注[]作声母意大利卫匡国《中国文法》1651—1657以m表示舌根鼻音韵尾;ng充当19个声母之一,如“爱ngái”“我ngò”《鞑靼战纪》1654与《中国文法》不同,标注中国地名时,以ng表示舌根鼻音韵尾西班牙万济国《华语官话语法》1682ng代替m表示舌根鼻音韵尾;与金尼阁一致,用g标注[]充当声母,如“案gān”“我gò”

通过上文分析和表2归纳,我们发现早期传教士标注舌根鼻音韵尾[-]时,几乎都采用罗曼语族字母m,但m韵尾与汉语闭口韵尾m并不相关。众人之所以用m标记[-],大概因罗曼语中没有ng组合的发音,且16、17世纪时罗曼语m发音近似于汉语舌根鼻音韵尾发音。本文认为虽然多数传教士以m标记舌根鼻音韵尾并不准确,但相较于19世纪英美传教士和现代汉语拼音方案以ng标记来说,却不显冗长,反而表现为一母对应一音。同时,他们也注意到声母[]主要用在如今开口呼零声母音节前,但不同传教士注音形式略有差异,罗明坚、利玛窦、卫匡国以ng标记,这也是英语中出现频率很高的鼻音标记形式;金尼阁、万济国则采用了字母g。叶宝奎(2001)指出明末清初官话相较于北方话来说在疑母消变上明显缓慢,仍保留了声母[],明显带有南方音色彩。可见,疑母字已部分转为零声母,部分仍保留[],而早期传教士也未将疑母字标为零声母,而是较统一地标出了[]音,这在一定程度上反映了官话音疑母字的变化情况。

本文也认为传教士注音方案与其传教活动或传教区方言有很大关系。就罗明坚而言,其传教活动集中于澳门、肇庆;同时,由于所聘中文教师也以当地人为主,但“这些教师都不是北方人,而是南方人,其中一定有操客家话和闽方言的广东人或福建人。他们当然会说官话,不过在教罗利二人官话时,有时不小心偶尔会把自己的方音土话流露出来。罗明坚当时刚开始学汉语、读汉字,也分不清哪个是标准音,哪个是方音,听见老师怎么读便怎么记,把听到的方音也记了下来”。(杨福绵,2013:100)“本地的商人倒都懂官话但说得很差,因为他们习惯用他们的地方语交谈”。(利玛窦、金尼阁,2010:100)因此,其注音系统难免受当地或周边方言影响,这可能也影响到了他对舌根鼻音声母的认识。相较于罗明坚,利玛窦在华活动范围更广、时间更长,主要集中于肇庆、南昌、南京和北京,且利玛窦本人主要与帝国上层社会人士交往,而当时官场上仍以南京话为标准音,因此,从其所接触的对象与活动人群来看,利玛窦注音受北京音影响并不明显,尽管他在写出《西字奇迹》前曾在北京寓居几年;相对而言最初广东传教经历对其汉语语音的认识有一定影响。据研究,现代粤语影母字大体为零声母形式,但疑母字上还保留了[],可知利玛窦时代广东方音中仍保留[]声母。

关于明清之际来华传教士汉语注音方案之间的脉络关系,本文较为认同谭慧颖(2008:139-141)的看法,她将16世纪末和17世纪有代表性的传教士方案分为两个系列:金氏系列、利氏系列。前者表现为“金尼阁—迪亚兹—万济国”的发展线索,后者表现为“利玛窦—卫匡国—卜弥格—何大化”一脉。根据该观点,本文认为《中国文法》以ng标记声母[]是受了利玛窦方案的影响;而万济国以g标记声母[]则受到了“金氏系列”影响。在很大程度上而言,汉学家们只有在对官话或方言某些声母、韵母实际发音有了较清楚认识后,才有可能直接借鉴前人的注音系统,以避免“照搬”所产生的错误,所以他们的标注在一些方面也表现了汉语的实际发音;很多对前辈汉学家注音方案进行借鉴或保留的情况,也是以统一注音和便于识记发音为目的。

三、18世纪西方汉学家对汉语舌根鼻音的认识

18世纪时西人关于“中国礼仪之争”问题愈演愈烈,清廷禁教政策也更为严厉,导致这一时期西人汉语研究著作极少,但也出现了一部代表作品,即马若瑟(Joseph Henry Marie de Prémare,1666—1736)《汉语札记》(NotitiaLinguaeSinicae,1728)。在埋没了一个世纪后,此书拉丁文版于1831年由马礼逊在马六甲英华书院出版;之后美国传教士裨雅各(James Granger Bridgman,1820—1850)将其译为英文,1847年在广州出版。其英文版注音系统与拉丁文版完全不同,前者采用了卫三畏方案,已非马若瑟原版法文注音了。因此,本文仅针对拉丁文版进行分析。我们发现马若瑟以音素位置作为分类标准,而非按元、辅音划分,所谓“首音”仅处于音节开头,并非都是辅音。因此,有人认为用来标注声母[]的首音ng,当其用在单独的元音音素之前时,实际并没有发音。(朱彤,2013)但不可否认的是马若瑟确实在声母位置使用了ng,如“吾安ngān”等,说明他也注意到汉语存在该声母。《汉语札记》以清初官话为描写对象,而据叶宝奎(2001)研究,当时汉语官话影、疑母字大部分已合流且读为[Ø],但是未完全消变。马若瑟也以ng标注舌根鼻音韵尾[-],如“孟móng”“童t’òng”等,但我们已经知道法语不存在ng。其实,在马若瑟之前已经有传教士撰写过汉语语法书,即1703年《华语官话语法》,而马若瑟编撰《汉语札记》时,很可能参考过万济国的作品,而对汉语舌根鼻音的认识、标注或许借鉴了前者。

除《汉语札记》外,欧洲本土汉学著作同样值得分析。1735年法国汉学家杜赫德(Jean Baptiste du Halde,1674—1743)出版了《中华帝国全志》(DescriptionGéographique,historique,chronologiqueet,plysiquedel’EmpiredelaChineetdelaTartarieChinoise),被称为“西方汉学的三大名著”[2]之一及法国汉学研究的不朽著作。在汉语鼻音韵尾方面,他指出“几乎所有的字都以一个元音或辅音N或Ng结尾”(杜赫德,2004:495),这说明杜赫德从对传教士汉语语音认识的研究中也发现了汉语鼻音韵尾保留了n和ng两个阳声韵,而闭口韵m此时已经消变了。他进一步指出“尾音N加上一个辅音,葡萄牙人写成m,西班牙人写成ng”(杜赫德,2004:505),这与万济国对汉语舌根鼻音韵尾的认识比较相似,其中杜赫德所说“辅音”即指字母g。上述观点可看作杜赫德对万济国及其之前传教士汉语声母[]标音的总结。

四、19世纪西方来华汉学家对汉语舌根鼻音的认识

(一)以描写汉语官话为主的汉学家的认识

19世纪后,来华西人汉语研究的主体以英美新教传教士和外交官为主,相较于早期“传教士汉学”而言,他们在汉语研究的深度、广度上都有所增加和拓展,对汉语语音的认识也更深入。以下我们主要分析这一时期几位具有代表性的汉学家对汉语舌根鼻音的认识及差异。

英国人马礼逊(Robert Morrison,1782—1834)是第一位来华的新教传教士,他针对以英语为母语或讲英语的汉语学习者编纂了一部三卷本的《华英字典》(ADictionaryoftheChineseLanguage,1815—1823)。马礼逊继承了早期罗、利、金注音方案的一些精华,并以英语发音规则为基础,自创了一套汉语拼音系统。周有光(1960:47)认为拼音方案大致是最早接近英文拼写法的,其字典也很可能是最早采用英文为汉语注音的字典。从马礼逊字典开始,19世纪来华西方汉学家才普遍采用ng形式标记汉语舌根鼻音韵尾。不同于罗曼语族语言,英语自身具有类似汉语ng发音的//音位[3],如“monkey[mki]”“king[k]”等,这使汉学家便于对照并以ng标注相应声母。关于字典声母系统,研究者对马礼逊的声母g的标音存在争议,Coblin(2003)认为马礼逊以g取代了天主教传教士方案的ng,并用来表示官话[]声母;但我们以为这一认识只是根据g可能对应了前人方案中的ng所推断出的。本文比较认同王仲男(2015)观点,据19世纪初汉语疑母字的变化情况而言,g音段已有零声母化趋向,但还处于-g--Ø的演变过程中,故马礼逊舍弃了与字母n组合,而单以g表示,拟音为[]。此外,我们发现马礼逊在伦敦时曾跟名为容三德的中国人学汉语并掌握了粤语,且入华后长期生活于广州,所以其注音系统可能带有明显的广东话特点,由此声母g的标注也很可能受粤方言影响。

1848年英国伦敦会传教士艾约瑟(Joseph Edkins,1823—1905)入华,在1857年出版了《汉语官话口语语法》(AGrammaroftheChineseColloquialLanguageCommonlyCalledtheMandarinDialect)。他于1861年移居天津,1863年又迁居北京,期间对该语法书作了修订并于1864年再版,其中对北方官话音系改进颇多,北京和直隶地区的北方发音得到了更好的说明。除了以ng标记汉语舌根鼻音韵尾以外,他还将ng设为辅音,认为“ng作为辅音与单词king中的发音一致,无论其出现在音节开头还是结尾;本应有一个单独的字母来表示,但是罗马字母表并没有与之匹配的符号;在英语中,ng不会像声母一样出现在音节的开头”。(Edkins,1864:2)艾约瑟对ng的解释恰好从侧面说明汉学家以英语发音规则为汉字注音时,ng作为标注汉语舌根鼻音韵尾和声母的符号来源问题。他还进一步指出“很多说官话的人,在所有情况下会在以e、a、o开头的音节前添加ng……有时喉音g会取代ng……在北京及其周边地区的发音中,所有的这三种发音都存在(尽管第一种更常见)[4],在南京音中只有第一种、第二种发音。”(Edkins,1864:35)可见,艾约瑟认为当时南京音中影疑母开口呼字包含零声母、ng两种发音;而北京及周边音系则有零声母、g、ng三种发音。然而,我们在《汉语官话口语语法》中未发现北京话影疑母字声母读g的例字,所以g音很可能来自北京周边方言,但艾约瑟以为该鼻音声母已经弱化。同时,他也指出南北方官话中辅音ng都有消失的倾向,只与以a、o、e为主要元音且无介音的成分相拼,如“额ngeh”“欧ngeu”“安ngan”,但仍有许多人把上述音节读作“eh”“eu”“an”。(江莉,2015:25)早在1853年,艾约瑟出版方言语法书《上海方言口语语法》(AGrammaroftheChineseColloquialChinese,asExhibitedintheShanghaiDialect)。他指出大部分中古疑母字在上海话中保留并读[],ng或ng[5]作鼻辅音,常用于开、闭音节中,如“我’ngú[’u:]”“五’ng”;ng可以出现在开口呼a、o、e、u之前,但不能出现在i、ü前。

与艾约瑟同时期的英国汉学家萨默斯(James Summers,1828—1891)在汉语研究上也有一定贡献,他针对学汉语的大学生编写了一部《汉语手册》(AHandbookoftheChineseLanguage:PreparedwithaViewtoInitiatetheStudentofChineseintheRudimentsofthisLanguage,andtoSupplyMaterialsforhisEarlyStudies,1863)。萨默斯采用ng、g标注汉语影疑母字,如“傲ngaú”“我ngo”“欧gaū”“爱gai”“遏gǒ”;还有一部分表现为零声母的形式,如“阿a”“安an”。他对影疑母字声母的标注形式与艾约瑟的认识基本一致,这证明萨默斯可能参考过《汉语官话口语语法》。翟雯(2014:25)认为很可能是萨默斯拼写开口呼字声母时,将可以听到鼻音的标为ng;失去鼻音的标为g;而标为零声母的则可能是这些音节在当时已归入零声母的发音了。本文以为,汉学家标为g的应该是处于一种向零声母转化的过渡状态。同时,鉴于《汉语官话口语语法》中也含有吴方言的成分,所以《汉语手册》对汉语舌根鼻音认识可能掺入了吴方言的因素。

19世纪入华美国传教士汉学家当首先以卫三畏(Samuel Wells Williams,1812—1884)为代表。1848年他出版了介绍中国概况的《中国总论》(TheMiddleKingdom:ASurveyoftheGeography,Government,Education,SocialLife,Arts,Religion,&c.,oftheChineseEmpireandItsInhabitants),在《中国语言文字的结构》一章中,他指出汉语“有个显著特点是在元音之后常常跟着ng作为尾音,赋予中国语言以独特的乐曲色彩,如Kwangtung,Yangtsz’kiang(广东、扬子江)等”(卫三畏,2014:422)。卫三畏虽然认识到汉语常用[]作韵尾,但是将汉语的“乐曲色彩”归于舌根鼻音韵尾ng却有失准确。1874年,《汉英韵府》(ASyllabicDictionaryoftheChineseLanguage;ArrangedAccordingtotheWu-fangyuenyin,withthePronunciationoftheCharactersasHeardinPeking,Canton,Amoy,andShanghai)出版,字典指出ng发音如“singing”中的“ng”,是汉语中常见的鼻音韵尾。作为声母的ng,卫三畏一般只将其置于韵母是ai、an、ǎn、ao、eu、o、oh的场合,且限于中古疑母、影母字,如“艾ngai”“岸ngan”“欧ngeu”“娥ngo”。作首辅音时,官话中的ng发音常省略成喉音ǎ或者ö,如ngǎn、ngö,尤其是在直隶;但这种首辅音变化莫测,不能总结出一般规律。(Williams,1874:Preface,xxiv)卫三畏认为官话中存在ng声母,根据该音演变情况,我们可推测其时该声母处于变化中。林琳(2016:37)认为,虽然《汉英韵府》的ng在官话中变为喉音,但应拟为[]音。

我们在《韵府》正文的汉字注音中既发现了标为ng的音节,如“鞍ngan”,同时又存在表现为零声母的情况,如“安an”,后者在该类例字中占据了绝大多数,这说明在卫三畏的认识中该声母还处于零声母化的过程中,或者反映出当时北京音影疑母开口呼字还保留了一部分ng声母,不过在总体上卫三畏已经认识到了ng声母的零声母化是主流发展趋势。

另外,需要说明的是,卫三畏等传教士的注音系统曾经受到威廉·琼斯(William Jones,1746—1794)东亚语言注音系统的影响。这一情况在Gina Anne Tam的DialectandNationalisminChina, 1860—1960一书注释中有过简单介绍,但具体影响或者是否涉及到本文所述的汉语舌根鼻音标注还有待于后续的研究。

(二)威妥玛、翟理斯对北京话中舌根鼻音的认识

自19世纪中叶起,北京话在汉语官话中的地位日益增强,开始逐渐得到西方汉学家的重视。这一时期,英国驻华外交官威妥玛(Thomas Francis Wade,1818—1895)编写了一部供来华西人学习汉语的教材《语言自迩集》(YüYenTzǔ êrhChi:AProgressiveCourseDesignedtoAssisttheStudentofColloquialChinese,1867)。它是一部较准确且系统地从语音、词汇、语法等方面反映19世纪中叶北京话口语的作品,对当时北京音声韵调、音节结构、语流音变的描写已非常接近现代语音学水平,对近现代汉语史研究也有特殊价值。(张卫东,1998a:137)

早在《中原音韵》时代北方官话的m韵尾已开始逐渐消失,进入19世纪后,北京话鼻音韵尾仅剩阳声韵-n和-ng,闭口韵-m已消变为-n尾了。《自迩集》以ng标记北京话舌根鼻音韵尾。同时,威妥玛(1886:6)还指出ng是一个辅音,“这个辅音前面有元音的话,元音会部分地鼻化和部分地腭化……ng的发音,无论是自成音节,还是在一个音节中,ng后面的韵母又不论是元音收尾还是n收尾,都并无明显区别”。其实,早在《自迩集》之前,《寻津录》(TheHsinChingLu,orBookofExperiments;BeingtheFirstofSeriesofContributionstotheStudyofChinese,1859)中就已有对该声母的标记了,即’ng,可见在形式上与《自迩集》仅稍有不同而已,且《寻津录》与《自迩集》的整体注音系统差别也不大,所以本文对此不再深究。学界一般认为,19世纪北京话已没有舌根鼻音声母了。张卫东(1998a:137)就认为威妥玛注音中“后鼻音声母ng实际上是开口韵零声母的自由变体”,正如该教材“音节总表”(SoundTableorListofSyllablesDistinguishedasBelongingtothe1st, 2nd, 3rd,and4thToneClasses)标题下小注所言“下列各音,即a,ai,an,ang,ao,ê,ên,êng,o,ou,其发音经常是nga,ngai,ngan,等等”。(Wade,1886:10)由此可知,北京话舌根鼻音声母[]在今天已经变成了开口韵音节的零声母[Ø]。通过分析可以发现《自迩集》中上标带ng的音节,不只古疑母开口字,而涵盖了影、疑母所有开口呼字,即北京话所有开口呼零声母字。(彭心怡,2015:164)在具体标注上,我们注意到威妥玛将声母[]作为零声母之外变体读法列出,如“阿a,nga”“爱ai,ngai”“安an,ngan”等,但未设置nga、ngai、ngan一类的正式音节,可见并未将ng看作北京话开口呼零声母的一个正式形式,而是如张卫东所言属于开口韵零声母自由变体。

第一种可能是,西方汉学家作品记录了当时北京话口语音的真实情况,[]声母确实重新出现了,但是早期未发生零声母化的[]只是语音演变中保留下来的中古疑母字,现在重新出现的[]变成了影疑母开口呼字的声母,尽管两者发音与形式相同,但后者并非对早期疑母的继承或发展。按张世方的这种认识,北京音影疑母开口呼字经历了以下所谓“回头音变”的过程:

第二种可能是,19世纪中国社会发生剧烈变化,首都地区人口流动相较以往更加频繁、规模也更大,不同方言间接触渐多,在北京及周边地区之间移民活动的影响之下,言语间的传播和互相交流在一个渐进过程中给当时的北京音带了[]声母。因此,西人在记录北京官话音时受到其中所混合的方言音因素的影响,在其注音系统中标注出了[]声母。

张世方指出产生“回头音变”现象的原因大概有三:一是某些内外部原因影响;二是汉语零声母音节追求“协和度”的特点;三是,方言变化对北京音的影响。然而,他并未解释得非常清楚,因此相比之下,本文更倾向于第二种可能。因为就威妥玛系统而言,《自迩集》记录了当时北京话口语音,而不同方言之间的相互接触与影响在口语方面表现得更为明显,也许在这一类接触过程中,北京周边方言中[]声母通过口头交流的方式传递到了北京口语音中,从而最终被威妥玛系统记录了下来,也即其注音系统记录了这种受到周边方音影响的北京音。回顾北京社会的发展历史我们就可以发现,近代历史上北京人口的流动性较大,与其他方言的接触自然也更多,直到今天北京周边一些地区方言仍存在[]声母,所以北京人说话也非纯正的“京味”,因此,我们不排除威妥玛注音系统带有北京周边方言音的色彩。

这一时期另一位英国来华外交官汉学家翟理斯(Herbert Allen Giles,1845—1935)也在汉语著作中记录了北京话音系。他最早的汉学作品为《汉语无师自通》(ChinesewithoutaTeacher——BeingaCollectionofEasyandUsefulSentences,1872),是一部汉语口语会话小册子,并以简单英语为汉语注音[6];尽管英语存在//音位,但翟理斯在对汉语声母标注中,未出现[],反映了当时北京音的情况,即影疑母字合流为零声母。随后翟理斯出版了《字学举隅》(SynopticalStudiesinChineseCharacters,1874)、《华英字典》(AChinese-EnglishDictionary,1892)。前者是对1316个汉字注音及英文释义,借用了威妥玛系统,但声母未出现[]的标注,很可能是因汉字数量不足,难以反映完整注音情况。而《华英字典》注音是对威妥玛方案的完善,在此基础上形成了“威妥玛-翟理斯方案”(Wade-Giles System)。该方案在完善程度上与《汉语无师自通》有“天壤之别”,翟理斯明确取消了威妥玛方案以ng作上标的情况,仅以零声母[Ø]的空位形式出现在开口呼音节前。虽然《自通》也没有标注声母[],但前者明显更具说服力。这说明尽管威、翟两人都以描写北京话为主,但翟理斯对北京话音系舌根鼻音声母变化的认识更清晰、准确,这很大程度上应与翟理斯的认识建立在前人研究的基础上有很大关系。

(三)小结

本文现将上述19世纪西方汉学家对汉语舌根鼻音的认识归纳为表3:

表3 19世纪西方来华汉学家对汉语舌根鼻音[]的认识

表3 19世纪西方来华汉学家对汉语舌根鼻音[]的认识

国家作者著作时间认识英国马礼逊《华英字典》1815—1823ng充当汉语舌根鼻音韵尾;g标记[]作声母,有向零声母转化的倾向英国艾约瑟《汉语官话口语语法》1857ng表示汉语舌根鼻音韵尾,ng也做辅音,如“哀ngai”英国萨默斯《汉语手册》1863ng表示汉语舌根鼻音韵尾;以g/ng标注[]作声母,受马礼逊、艾约瑟的影响美国卫三畏《中国总论》1848《汉英韵府》1874以ng表示舌根鼻音韵尾,认为汉语乐曲色彩由此而来;ng也做辅音,但常省略为喉音英国威妥玛《语言自迩集》1867ng表示舌根鼻音韵尾;也可充当声母,如“阿nga”“额ngꔓ欧ngou”,带有北京周边方音色彩英国翟理斯《华英字典》1892以ng表示汉语舌根鼻音韵尾;不作声母,符合北京音的实际情况

经上述分析和表3归纳,我们可以看出19世纪汉学家普遍注意到了汉语中舌根鼻音韵尾[],并都以ng标注。在记录官话的马礼逊、艾约瑟、萨默斯、卫三畏等人的认识中,我们发现诸人都将[]看作辅音声母,但具体标记上存在ng、g两种形式。相较之下,对记录北京话的威妥玛、翟理斯来说,虽然威妥玛将ng设为声母,但注音时以零声母和置于左上角的ng两种形式出现;翟理斯则没有标注该声母。本文分析认为威妥玛注音很可能受到了北京周边方言影响;而其时真正北京音,如翟理斯所记,仅保留了舌根鼻音韵尾,辅音[]已消变为零声母了。描写官话的马礼逊等人所标记的声母[],帮助我们从侧面验证了汉语官话影疑母字声母在向零声母转化过程中,[]声母并未完全消失;且鉴于他们的活动地区,本文认为众人所记官话带有一定南方音特点,甚至受到所在地方言影响,从而影响到了对汉语语音的认识。同时,这种变化过程和受南方音影响的看法也比较符合早期天主教传教士对汉语舌根鼻音声母的认识,因为在16世纪时,汉语影疑母字正处在不断演变中,而早期传教士又大多活动于南方或最初是以南方为基地,自然受南音影响较大。相反,威妥玛、翟理斯描写了正宗北京话,因而其注音反映了北京话影疑母字声母完全零声母化的情况。

本文并没囊括19世纪所有西方汉学家,也即未对一些较知名汉学家的认知情况进行分析考察,如马士曼(Joshua Marshman,1768—1837)、雷慕沙(Jean Pierre Abel Rémusat,1788—1832)、甲柏连孜(Georg von der Gabelentz,1840—1893)等。这大概有以下几点原因:首先,语言阅读中的阻隔,雷慕沙所著《汉文启蒙》(1822)为法语版本,笔者还难以做深入研究;其次,马士曼《中国言法》(1814)以对汉语文言书面语的语法研究为主,语音研究属于次要内容,且并非是对汉语口语舌根鼻音的认识,因此不再收入;再次,本文所考察对象是来华的西人汉学家,而甲柏连孜的《汉文经纬》(1881)尽管已出版了姚小平先生的中译本,且与雷慕沙是当时欧洲本土的著名语言学家,但因为两者不在所选研究对象的范围内,因此也并未包含于其中。这些都可以留待以后再做补充和深入的研究。

五、结 语

近代西方汉语音韵学研究的奠基人,学界一般公认是高本汉,他在研究汉语语音时,也曾借鉴了19世纪西人汉学家的研究成果,说明西人汉语语音认知对后世学人的语音研究也具有借鉴意义。高本汉在1918年曾出版一部《北京话语音读本》(AMandarinPhoneticReaderinthePekingeseDialect,withanIntroductoryEssayonthePronunciation,1918),选取并比较了几套在19世纪后期和20世纪初较有代表性的北京话注音方案,其中就包含了《自迩集》记录的威妥玛注音方案。根据艾溢芳(2011:9)对读本注音系统的研究,其注音方案声母系统并未有标注[]的声母,反而有拟音为[]的声母,该声母拟音与威妥玛、翟理斯系统的认识不一致,反而与《西儒耳目资》发音相同,从当时实际发音情况来看,高本汉所记汉语音并非如威、翟一般是正宗北京音,而带有南音或古音色彩,也说明威氏系统未完全得到高本汉认可。

从16世纪末到19世纪的300多年中,许多西方人出于不同目的来华,其中出现了数量众多的汉学家,他们对汉语的研究和认识一定程度上反映了汉语发展变化情况,在汉语走向现代化进程中也发挥了重要作用。本文立足于来华西方汉学家对汉语语音的研究,选取了其中有代表性的汉学家,并比较分析他们对汉语舌根鼻音[]的认识。在总结汉学家认识的同时,我们努力揭示出了各自标注的特点、差异和原因,发现他们的认识在一定程度上也反映了汉语自身情况,尤其是影疑母字声母的变化,这对我们进一步从西方汉学视角研究汉语语音提供了例证和借鉴。最后,本文只是从“他域”视角去分析西人对汉语舌根鼻音的认识,关于汉语的其他语音特征,还有很多值得研究,尚待将来进一步探索。

注释:

[1] 三篇注音文章分别为:《信而步海,疑而即沉》《二徒闻实,即舍空虚》《淫色晦气,自速天火》。

[2] 三部作品分别是《耶稣会士书简集》(LettresédifiantesetcurieusesdesMissionsétrangèresparquelquesmissionnairesdelaCompagniedeJésus,1702-1776)《中华帝国全志》《中国杂纂》(Mémoiresconcernantl’Histoire,lesSciences,lesArts,lesMoeurs,lesUsagesetc.,desChinois.ParlesMissionnairesdePékin,1776—1791)。

[3] 在英语中,该音位并不出现于单词的首位。

[4] “三种发音”分别指Ø、ng、g。

[6] 翟理斯在该书的“To the Reader”中就明确指出了,“The orthography, if such it may be called, is an attempt to express, as far as possible, Chinese sounds in simple English”。